Один и девять стульев

Образы предметов, их место и роль в произведениях искусства часто могут рассказать о времени больше, чем те, кто застали его. Для советских художников-нонконформистов стул и другие повседневные вещи стали отправной точкой в рассуждениях об отношениях между искусством и советской действительностью. Для работавших преимущественно в постсоветскую эпоху — метафизическим символом или олицетворением власти. «Артгид» решил вспомнить десять стульев в российском искусстве и посмотреть, что они могут рассказать о прошлом и современности.

Джозеф Кошут. Один и три стула. 1965. Стул, фотография, словарная статья «стул». Музей современного искусства, Нью-Йорк

Джозеф Кошут. Один и три стула. 1965. Стул, фотография, словарная статья «стул». Музей современного искусства, Нью-Йорк

Стул — вполне привычная вещь повседневного обихода. Для дизайнеров XX века он — отправная точка в экспериментах и часто визитная карточка того или иного направления. В изобразительном искусстве его образ тоже успел претерпеть много изменений за прошлое столетие.

Одним из первых художников, которые смогли по-новому взглянуть на этот предмет, стал Винсент Ван Гог. Его стулья — нечто среднее между натюрмортом и портретом. Они предельно персонализированы и говорят о своем владельце гораздо больше, чем он сам. Достаточно сравнить простой «Стул Винсента» и более изящное «Кресло Гогена». К началу XX века стул становится не только свидетелем, но и непосредственным участником изменений в мире искусства. Эксперименты кубистов разрушили его предметную форму: Пикассо разложил стул на отдельные геометрические элементы, редуцировал его до базовых форм. В свою очередь сюрреалисты — например, Сальвадор Дали или Рене Магритт, — указали на метафизическое измерение предмета мебели. В контексте же русского авангарда стул оказался вписан в поиски новых форм организации быта — как, например, в «Рабочем клубе» Александра Родченко.

В 1960-е на стул обращают внимание художники совершенно разных направлений. «Электрический стул» Энди Уорхола — своего рода антитеза тому гламурному и идеализированному миру, который мы встречаем в других его работах. Герхард Рихтер продолжает традицию Ван Гога с поправкой на собственный метод и, заостряя внимание на вещи, пишет предельно реалистичные, но в то же время «размытые» стулья-автопортреты. А Йозеф Бойс вплетает этот предмет интерьера в свою мифологию: в его практике стулья становятся еще одной полноправной частью инсталляций.

Возможно, самый узнаваемый образ в этом ряду — работа Джозефа Кошута «Один и три стула». Американский концептуалист изобразил в своей работе три «стула»: настоящий стул, который должен меняться от выставки к выставке, его фотографию и словарную статью «стул». Работа Кошута стала буквальной метафорой неоднозначных отношений между предметом, образом и словом.

В советском и российском искусстве стул не теряет своей универсальности. Для одних он — неприметная составляющая быта. Для других — метафизический объект. А для третьих — лаконичная, лишенная деталей форма, которая при ближайшем рассмотрении вскрывает устройство предметного мира.

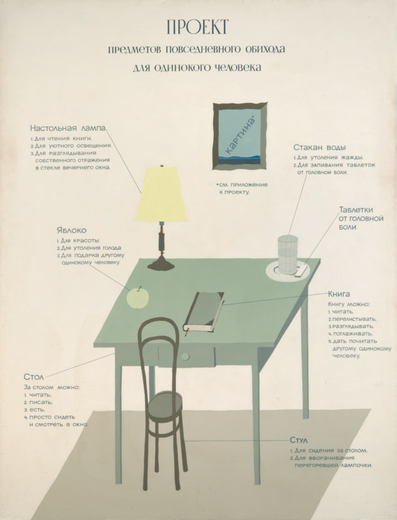

Виктор Пивоваров

Альбом «Лицо», 1975

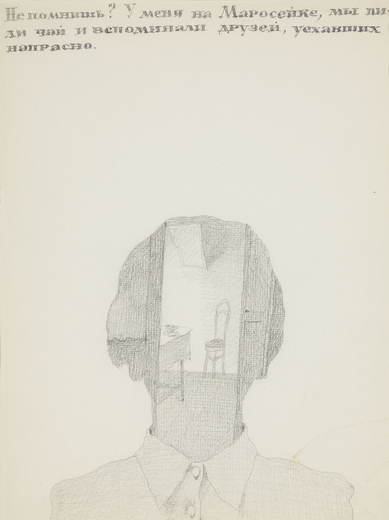

В искусстве советских нонконформистов предметная среда часто вторгается в произведения, смешивается с персонажами, а порой и берет на себя их роли, вытесняя человеческое начало. В работах Виктора Пивоварова одним из самых частых образов советского быта оказывается стул. Например, в «Проектах для одинокого человека» он занимает скромное место в комнате одиночки, позволяя ему вкручивать лампочку или сидеть за столом. На этом функции стула, согласно художнику, увы, заканчиваются. В «Пустой комнате» стул будто бы ждет прихода хозяина, который, вероятнее всего, сядет рисовать. На это намекает белый лист и тушь на столе. А на «Московской вечеринке» стул, стол и табурет входят в число персонажей картины. Но есть среди пивоваровских стульев еще один, спрятанный в альбоме «Лицо».

Здесь некое лицо (в котором угадываются черты самого Пивоварова) обращается к неопределенному собеседнику — или к зрителю, или к своему давнему другу. Венский стул появляется на четвертом листе, где безымянный герой вспоминает вечер в мастерской и разговор о друзьях, «уехавших напрасно». Не сложно догадаться, что сама мастерская тоже принадлежит художнику — она, как и указано в альбоме, действительно располагалась на Маросейке (улица в то время носила имя Богдана Хмельницкого). Стул в этом контексте является проводником. С одной стороны, в пространство мастерской, где он стоит, а значит, и в пространство художественного языка его хозяина. С другой стороны, в пространство мыслей и воспоминаний. Вид мастерской в альбоме сменяют образы детства, ушедшие навсегда друзья и случайные прохожие. Сам пивоваровский герой становится суммой предметов и ритуалов, вырванных из советского быта. Он буквально сливается со стулом, мастерской, пачкой масла или городскими пейзажами. В какой-то момент лицо распадается на осколки, которые затем собираются в случайном порядке, а потом и вовсе схлопывается до одной неширокой полосы, оставляющей видимым лишь фрагмент лица. Альбом заканчивается белыми листами с текстом — предметный мир исчез вместе с самим рассказчиком, остается только его голос, обращение к безучастному собеседнику. Предметный мир в альбоме буквально поглощает персонажа, который пропадает в пространстве белого, почти не тронутого листа. Лицо оказывается зазором, через которое можно проникнуть в прошлое. А вместе с тем и вспомнить всех тех, кто уехал — из Москвы, страны, коммуналок и мастерских.

Михаил Рогинский

Работы разных лет

Первые работы Михаила Рогинского — декорации для театров — уже отличались простотой и вниманием к предметному миру. Этот интерес лишь усилился после перехода художника к станковой живописи. Рогинского интересует его материальное окружение, вполне привычное и обыденное для советского человека: чайники и примусы, кухонные принадлежности или предметы из ванной комнаты. Их он пишет в отстраненной манере, как бы стремясь приблизиться к сути вещи, ее базовым характеристикам. Вместе с тем эти предметы — документы эпохи, фиксирующие скромный и аскетичный быт. И, что особенно важно, они не меняются на протяжении десятилетий. Интерьеры или отдельные объекты, изображенные художником, становятся вневременными, одинаково принадлежат и к сталинской эпохе, и к 60-м, и к 80-м годам, когда Рогинский уже жил в Париже.

В этом ряду вещей есть стулья и табуреты. Стул — очередной, довольно неприглядный, предмет интерьера, часто лишенный какой-либо индивидуальности. Он покорно ждет своего хозяина на кухне, им можно подпереть хлам у стены или складировать на нем пыльные коробки. Табурет — одновременно и предмет интерьера, и чистая функция. На табурете можно сидеть (как, например, на «Коммунальной кухне»), а можно использовать его в качестве обеденного стола (как в «Натюрморте с бутылкой, чайником и хлебом»), на нем можно оставить постиранные вещи или разложить кисти. Если стул все еще остается предметом мебели, который используется по прямому назначению, то табурет становится своего рода швейцарским ножом: его можно приспособить подо что угодно. Это символ и бытового аскетизма, и находчивости.

Владимир Архипов

Найденные объекты разных лет

Владимир Архипов занимает промежуточное место между художником и коллекционером. С одной стороны, он ничего не производит сам, лишь собирает самодельные или своеобразно «усовершенствованные» образцы «народной дизайнерской мысли». С другой, его коллекция сама по себе выглядит как художественное высказывание, объясняющее быт советских и постсоветских людей. В нее попадают самодельные и гибридные предметы: от простых — в духе деревянных автоматов для детей — до более изощренных — например, ванной, встроенной в металлический остов кровати.

В его коллекции есть несколько стульев. «Стул-санки», напоминающий опасного вида детские санки, создан для специфических нужд — перевозка бабушки. Другие стулья, например, модифицированы так, чтобы человек почувствовал себя максимально комфортно: небольшой стул удлиняется за счет другого, а сиденьем еще одного кресла с роскошными, обитыми кожей подлокотниками, является самая обычная табуретка. Есть и вариации на тему унитазов — стулья, под которые, очевидно, можно подставить ведро, чтобы справить свои естественные потребности.

Предметы из коллекции Архипова напоминают сюрреалистичные объекты, на первый взгляд собранные из разных составляющих в произвольном порядке. Но смотреть на них лишь с этой стороны было бы недопустимым упрощением. Они демонстрируют не просто странную бытовую логику, но стесненные условия существования. В мире, где потребительский комфорт (и речь здесь идет не о предметах роскоши, а о самых простых утилитарных вещах) оказался на окраине массового производства, людям приходится изворачиваться, приспосабливая под свои нужды то, что находится под рукой. Проект Архипова — это своего рода результат антропологических поисков не столько вещей, сколько историй и практик, которые за ними стоят.

Борис Орлов

Стул-пулемет, 1990

«Конверсии» Бориса Орлова одновременно комичны и пугающи. Комичны — потому что из обычных предметов собираются устрашающие орудия: печатная машинка превращается в винтовку (а слово, как известно, способно ранить сильнее, чем что-либо еще), бутылка «Столичной» — в бронебойное ружье, ножки стула — в пулеметный ствол. Пугающи — потому что любой предмет из повседневной жизни советского и постсоветского человека может быть с легкостью превращен в оружие.

Вместе с тем Орлов снижает всякий милитаристский пафос. Орудия убийства в его интерпретации вряд ли кому-нибудь навредят — скорее уж рассмешат своими странными и гипертрофированными формами, а также названиями и лозунгами, нанесенными на некоторые из них. В этой серии художник проводит параллель с детскими играми, где любой предмет может быть перекодирован в воображении ребенка. Орлов деконструирует милитаристскую эстетику, обнажая ее карнавальную сущность. Бряцание оружием оборачивается не более чем ребяческой «войнушкой». Стул в этом контексте становится еще одним предметом в ряду других «орудий», которые едва ли годятся для боевого применения.

Мария Серебрякова

Без названия, 1991

Стулья — едва ли не самый встречаемый образ в художественной практике Марии Серебряковой. Они возникают в ее коллажах на темном фоне и становятся центральными элементами инсталляций. Стул противится интерпретации, представляя собой, скорее, метафизический объект. Возможно, одним из ключей к пониманию этого образа могла бы стать биография художницы.

В 1987 году она уехала в Берлин. Проходит несколько лет, а с ними и первые выставки. Серебрякову замечают, она отправляется в путешествие — в Голландию, США, Бельгию. Перед поездкой в страны Азии успевает принять участие в documenta IX, опять же — со стульями. Но художнику тяжело без мастерской, об этом говорит и Серебрякова, вспоминая свои разъезды: «Когда все время передвигаешься и у тебя нет постоянного рабочего места, мастерской для тебя становится твоя голова. Это интересный эксперимент: работаешь в поезде, в аэропорту, то есть там, где ты есть — здесь и сейчас. Любимое место — столик в углу кафе, желательно у окна, с ручкой и блокнотом. Меняются мастерские, города, лица, языки, ты — наблюдатель»[1].

Несложно представить себе один из многочисленных стульев, на короткое время становившихся студией для художницы: вероятно, какие-то из них запечатлены в ее работах. В некоторые вписаны геометрические структуры, в других обнаруживаются «дыры», будто бы приоткрывающие окошко в иной слой, скрытый за основным. В этих прорехах можно разглядеть в основном горные пейзажи. Эти образы ставят перед зрителем сложный вопрос — как говорить о таком искусстве? Сами стулья едва ли что-то сообщают зрителю своим внешним видом, Серебрякова же намеренно помещает их в нейтральный, предельно отстраненный контекст.

Иначе выглядят ее скульптуры. Стулья становятся частью композиции — превращаются в шар или запираются в нечто вроде ящика. Так или иначе, они вновь указывают на невозможность говорения о самих себе. Зрителю лишь остается считывать намеки на истинное значение этих работ.

Вадим Захаров

Стул наказания любовью, 2004

На 55-й Венецианской биеннале в павильоне России разместилась масштабная инсталляция — «Даная» Вадима Захарова. Она предлагала зрителю увидеть буквальное воспроизведение вертикали власти. Сквозь дыру в полу второго этажа на первый падали монеты, которые предлагалось собирать исключительно зрительницам. Но кроме главного проекта в павильоне можно было найти и более ранние работы Захарова, и среди них — «Стул наказания любовью».

Если в «Данае» властью обладают те, кто стоят наверху (мужчины), то «Стул наказания любовью» предлагает иначе посмотреть на эти отношения, где власть в образе розы прорывается снизу. Само устройство стула отсылает к эффектной, но все же вымышленной форме китайской казни: человека сажают на росток бамбука, который прорастает сквозь него, мучительно и долго убивая. «Теперь представьте две вещи. Первое, что вы никогда не умрете, а второе, что вместо бамбука в вас (хотите вы или нет) прорастает любовь», — пишет Захаров в описании к работе. Любовь (пусть и мучительная) в контексте работы дарует вечную жизнь, но тоже становится жертвой иронии художника-концептуалиста.

Елена Ковылина

Равенство, 2008

Табуретки в перформансе «Равенство» Елены Ковылиной — своего рода олицетворение демократии в российском обществе. Они обещают равноправие при прочих условиях: их ножки подпилены так, чтобы вставшие на них люди оказались одного роста. Но эти табуретки не отменяют различий в поле, возрасте, национальности и, что видно по одежде перформеров, достатке. Кроме того, забраться на самые высокие табуреты в одиночку почти невозможно: женщинам помогают сразу несколько мужчин. Сами же табуреты предательски скользят на снегу, заставляя участников балансировать на неустойчивом предмете.

Образ, предложенный Ковылиной, отличается известной прямотой. С одной стороны, он возвращает зрителя к разговору о мифе советского равноправия — не зря во время «стояния» в какой-то момент начинает играть гимн Советского Союза. С другой, перформанс Ковылиной обнажает изнанку «демократии», где все оказываются равны исключительно по одному признаку — в данном случае по росту. Фундамент этой демократии в условиях снежной России остается труднодостижимым и вместе с тем шатким — в прямом и переносном значении.

Сергей Шеховцов

Трон, 2008

Масштабная инсталляции Сергея Шеховцова «Трон» была открыта 2 марта 2008 года — в день выборов президента России. Центральным ее элементом, собственно, и стал трон, в котором традиционные символы государственности соседствовали с приметами времени — например, с видеокамерами, как бы наблюдающими за зрителями.

Выборы 2008 года обещали перезагрузку во всех смыслах — в отношениях с Западом, внутри российского политического ландшафта, а также между властью и народом. Этой риторике Шеховцов противопоставил разумный скептицизм: кто бы ни пришел на новое место, он все равно сядет на тот же трон, прикоснется к тем же атрибутам власти, а значит, продолжит уже начатую политику. «Трон» оказывается монументом, возвышающимся над временем — правители меняются, антураж остается прежним. Он же напоминает о целом ряде кинокартин, которые определили эстетику фантастических фильмов. «Трон» словно ждет перезагрузки, но на деле каждый раз проигрывает сценарий одной и той же программы.

Андрей Кузькин

Портрет матери, 2011

В эссе о природе фотографии Camera Lucida Ролан Барт, говоря о фотографическом изображении, заявляет, что не готов приравнивать образ своей матери к Матери — собирательному образу, близкому каждому человеку. В его представлении мать на снимках никогда не теряет персональных черт. Однако в «Портрете матери» Андрей Кузькин занимает совершенно противоположную точку зрения. Он предлагает зрителю разглядывать, сидя на табурете, портрет матери художника — почти лишенное деталей, фрагментарное и незаконченное изображение, поверх которого расположены ее черно-белые фотографии. Сама же инсталляция предполагает не созерцательную вовлеченность, а скорее игру воображения. В матери Кузькина можно увидеть собственную мать, дорисовать ее черты, мысленно вступить в диалог. Эта работа, пусть и глубоко личная (Кузькин неоднократно отмечал, как на его творчество повлияли родители-художники), предлагает зрителю войти в общее пространство памяти. Здесь функция табурета — отсечь от зрителя любой раздражитель, оставить его наедине с образом, который тот сможет пересобрать в своей голове.

Примечания

- ^ Интервью с Марией Серебряковой (1998) // Русские художники за рубежом. 1970–2010-е годы / авт.-сост. и интервьюер З.Б. Стародубцева. М.: БуксМАрт, 2020. С. 510.