Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения

В книге «Авангард и “Анархия”» искусствовед Анна Бражкина исследует инициативы русских авангардистов с марта по июль 1918 года. Именно столько, всего четыре месяца (с перерывом), существовал раздел «Творчество» в газете «Анархия», выходившей с конца 1917 года по весну 1918-го. Тексты, опубликованные в разделе за это время, стали основой авторского исследования и составляют важную часть книги. Из них мы можем узнать о планировавшихся реформах в киноиндустрии страны, системе художественного образования, планах создания музеев нового типа и многом другом. С любезного разрешения издательства музея «Гараж», выпустившего эту книгу, публикуем раздел «Возможно ли современное искусство среди дряхлых сокровищ особняков?».

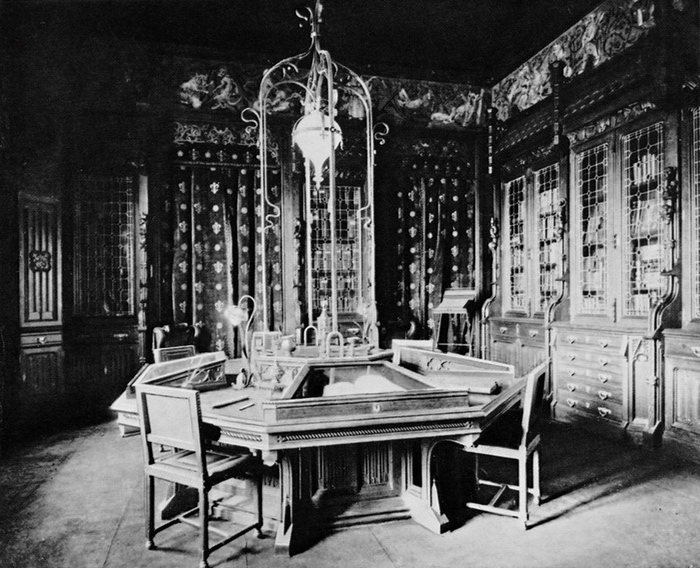

Особняк А.В. Морозова в Подсосенском переулке. 1900-е. Источник: moskultura.ru

Особняк А.В. Морозова в Подсосенском переулке. 1900-е. Источник: moskultura.ru

15 марта 1918 г. МФАГ[1] при помощи Реквизиционной комиссии Моссовета заняла особняк Алексея Викуловича Морозова (Подсосенский пер., д. 21, стр. 1). Это был, по сути, уже музей, который сам владелец готовил к открытию для посещений. Из особо ценного там имелись зал старинных икон и комнаты с коллекциями исторического фарфора и серебра. Все это хранилось на втором этаже. Ценные работы Врубеля, Левитана, Сомова и др., а также множество скульптур были размещены по всему дому. Анархисты изолировали музейные комнаты с экспонатами «вплоть до передачи их на хранение особым специалистам» и поручили охрану латышской группе «Лиесма». МФАГ предполагала устроить в особняке общественный музей и клуб. Утром 16 марта для осмотра и учета художественных ценностей в особняк пригласили специалистов из Союза художников. Но никто из них не явился.

Зато ночью неизвестный позвонил в МФАГ по телефону и сообщил, что вещи из особняка расхищают. Туда немедленно выдвинулась целая комиссия МФАГ. Но никакого хищения не происходило.

Сообщение в «Анархии» о том, что федерация заняла особняк Морозова, вызвало волнение в прессе: одни газеты «не верили» заявлению МФАГ о сохранности коллекций, другие ссылались на слухи «о расхищениях в особняке», третьи просто острили, а читающие эти сообщения музейщики то ли сильно беспокоились, то ли рассчитывали на пополнение своих фондов.

В недрах МФАГ в связи с этим общественным волнением образовалась инициативная группа свободной ассоциации художников, состоящая из Гана, Малевича и Моргунова. Ключи от морозовских сокровищ были переданы Гану; решили «допускать к осмотру всех причастных к искусству, членов профессиональных организаций и представителей Комиссий по охране памятников ежедневно»[2].

Серьезно к этому предложению МФАГ отнеслась только Комиссия по охране памятников при Моссовете, которая прислала двух представителей — художника Михаила Яковлева (о нем ниже) и архитектора Львова.

Их начальником по комиссии был архитектор Николай Виноградов. Малевич если и не знал его лично, то точно слышал легенды о нем. В 1905 г. Виноградов, вольнослушатель МУЖВЗ, был одним из руководителей «Фидлеровской дружины» художников, которые начали Декабрьское вооруженное восстание на Красной Пресне в Москве[3]. Малевич и сам в этом восстании участвовал[4]. Виноградов за это и другие «антимонархические» выступления неоднократно преследовался властями. Вернувшись в 1910 г. после нескольких отсидок в МУЖВЗ, он подружился с Михаилом Ларионовым, дал свою коллекцию китайских лубков[5] на его выставку[6] и увлек этим Наталию Гончарову, а может, и повлиял на них обоих. Во всяком случае, когда они уезжали в 1915 г. из России навсегда, именно Виноградову оставили на хранение свои работы, которые не могли увезти[7]. Легендарный в московских художественных кругах был этот человек, Виноградов.

Присланный им представитель — Михаил Яковлев — был известным живописцем и театральным художником, работал в Большом театре, участвовал в выставке нового искусства «Венок» в 1908 г.[8], был членом Союза русских художников, его картину приобрела Третьяковская галерея. Яковлев, кажется, втянулся тогда в эстетику «Ослиного хвоста». По крайней мере, в 1930‐х гг., в эмиграции, он «вернулся» к ней и вполне преуспевал.

К тому же Яковлев был активным гражданином. Так, в 1905–1908 гг. он рисовал карикатуры на царские порядки в сатирических журналах («Шершень», «Маски», «Зритель», «Серый волк» и др.). К тому же Малевич его немного знал: Яковлев, как и он, был членом президиума Профессионального союза художников‐живописцев Москвы.

Инициативная группа свободной ассоциации художников, то есть Ган, Малевич и Моргунов, постановила пригласить Яковлева в качестве хранителя морозовской коллекции, чтобы срочно открыть ее для общественного пользования. Но в то же время они, кажется, чувствовали что‐то неладное. Во всяком случае, в тот же день втроем они написали программный текст с возбуждающим названием: «Задачи искусства и роль душителей искусства». А Ган добавил материал и от себя лично. В нем среди прочего говорилось: «И мы видим, как эти холопы, примиряясь с неизбежным, вылезают и со скромной улыбкой ушибленной невинности предлагают свои услуги в этой большой и сложной работе» (работе по созданию новых музеев, он имел в виду). Ну уж нет! «Только свободная ассоциация современных творцов обнаружит исторический интерес к этим музеям‐гробницам и укажет живой эстетический интерес к современному новому творчеству гения нашего дня», — дописал Ган.

Свободная ассоциация сама для себя решила срочно приступить к созданию в Москве Центрального дома современного искусства и сети районных клубов. Малевич взялся написать проекты. И написал.

25 апреля Яковлев на роль хранителя, естественно, согласился. Ему выдали ключи от всех музейных помещений дома Морозова (безо всяких условий) и выписали мандат.

А 27 марта МФАГ получила распоряжение от Исторического музея, который возмыслил себя «центральным хранилищем памятников отечественной культуры». Исторический музей требовал передавать ему все «научные и художественные ценности, поступающие в распоряжение федерации».

Одновременно оказалось, что Яковлев — член Совета по управлению Историческим музеем и что он прямо в момент получения депеши отказывается пустить в свои новые морозовские владения членов свободной ассоциации художников.

Кое‐как ключи и мандат у Яковлева отобрали. И выдали их Родченко. А чтобы ему одному в особняке не было страшно, поселили туда выпускника Московского археологического института художника Ивана Найдёнова (он работал с коллекцией Морозова еще до захвата здания), а также «бесприютных художников Иванова[9], Спасского[10], Кузьмина[11] и др.», которые «помогали тов. Родченко приводить в порядок музей для открытия некоторых комнат, почти законченных и оборудованных для осмотра».

Короче, дело приобретало опасный оборот. Судя по воспоминаниям Романа Якобсона, в особняке Морозова в это время жил и Давид Бурлюк[12].

29 марта Ган выступил на страницах «Анархии» с открытым обращением к Игорю Грабарю. Игоря Эммануиловича Моссовет только что зачем‐то снял с поста хранителя Третьяковской галереи. А ведь именно Грабарь сделал Третьяковку открытым музеем и крупным научным центром. Ган выражал возмущение этим «гнусным поступком» Моссовета и приглашал Грабаря включиться в создание Дома современного искусства и сети музеев в московских особняках с помощью анархистов.

Грабарь, вероятно, Гану не ответил — Моссовет примерно тогда же одумался и вернул его в Третьяковку.

А 1 апреля Ган написал в «Анархии»: «Товарищи! Не доверяйте перебежчикам! Не любуйтесь и не увлекайтесь багажом их знаний, их профессиональным гноем». Статья называлась сильно: «Пойди и не возвращайся». Кажется, это была не только фигура речи, но и прямая реакция на поведение конкретного художника — Яковлева.

Родченко же с «бесприютными художниками» Ивановым, Спасским и Кузьминым хорошо потрудились: 7 апреля они открыли Пролетарский музей для 30 работников Пролетарского театра. Через несколько дней собирались пригласить на экскурсию сотрудников Первого московского рабочего театра, а потом и открыть музей для всех.

Зная Родченко, трудно сомневаться в том, что он подошел к новому музейному строительству изобретательно. Во всяком случае, из тогдашней либеральной прессы известно, что все имевшиеся в доме художественные произведения — картины, скульптуры — были тщательно укрыты чехлами. Основу же музейной экспозиции, по сообщению витебских художников, бывавших в то время в доме Морозова, составляли произведения футуристов.

«Но с 11 на 12 апреля советский отряд вошел в особняк со штыками».

Важно, что в дальнейшем практически все молодые художники, вместе с Родченко готовившие к открытию Пролетарский музей в доме Морозова, стали известными персонами, а некоторые из них — пионерами в своих областях изобразительного искусства.

Примечания

- ^ Московская федерация анархистских групп.

- ^ Цит. по: Алексей Ган. Клевета // Анархия. 1918. 15 мая. No 59. С. 4.

- ^ Личное дело Виноградова Николая Дмитриевича // РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 2. Ед. хр. 1629. Л. 12–21.

- ^ Дувакин В.Д. Беседа <с>. О занятиях живописью, перестрелке с полицией и отсидке в Бутырской тюрьме // ОУ И НБ МГУ. 1969. 29 апреля. No 102–103. URL: https://oralhistory.ru/talks/orh‐102–103.

- ^ Отец Виноградова, фельдшер, работал на строительстве Китайско‐Восточной (Маньчжурской) железной дороги. Пока Николай был маленьким, семья несколько лет жила в Томске. Видимо, там и была собрана семейная коллекция китайских лубков.

- ^ Дувакин В.Д. Беседа <с>. О встречах с Маяковским и «Окнах РОСТА» // ОУ И НБ МГУ. 1975. 31 августа. No 499. URL: https://oralhistory.ru/talks/orh‐499.

- ^ Там же.

- ^ Каталог картин выставки «Венок» 1908 г. СПб.: [Б. и.], 1908. С. 10.

- ^ Иван Петрович Иванов‐Вано (Иванов) (1900–1987) — студент Строгановского училища, ГСХМ, ВХУТЕМАСа, глава мультцеха (1914–1923). Режиссер Государственной школы кинематографии, один из создателей конструктивистской мультипликации. Вместе с сокурсниками по ВХУТЕМАСу участвовал в создании первых советских (конструктивистских) мультфильмов в 1922 г. — ровно в то время, когда Алексей Ган и Александр Родченко конструктивизм и придумывали. С 1927 г. был заведующим мультцехом «Межрабпомфильма». Художник знаменитого мультфильма «Каток» (1927; рисованная мультипликация). Один из ведущих режиссеров студии «Союзмультфильм» (1930‐е гг.). Преподаватель отделения по подготовке художников‐мультипликаторов во ВГИКе (с 1939 г.), профессор (с 1952 г.). Подготовил множество известных советских мультипликаторов.

- ^ Евгений Дмитриевич Спасский (1900–1985) — художник‐оформитель и конферансье. В 1914 г., будучи учеником Тифлисской школы живописи, ваяния и зодчества при ИАХ, познакомился с футуристами, приехавшими в Тифлис на гастроли. В 1918 г. проживал в Москве в одном из особняков, захваченных МФАГ, где жил и Давид Бурлюк. Там же Спасский посещал Студию стиховедения Союза учащихся искусству, слушал лекции Вячеслава Иванова и Андрея Белого. В ночь разгрома анархистов в Москве арестован ВЧК, но выпущен на следующий день по ходатайству Малевича и Татлина. Вместе с Бурлюком бежал из Москвы, совершил с ним «Большое Сибирское турне». После отъезда Бурлюка из Омска остался в городе, служил в передвижной типографии при штабе Колчака. От красных бежал. Но в 1920 г. в Самаре работал оформителем в Пролеткульте и военном округе Красной армии. В 1921 г. в Москве учился во ВХУТЕМАСе, рисовал афиши для кафе «Домино» Союза поэтов, работал художником‐инструктором московских клубов при ПУРе (Политуправление республики). В 1922 г. вступил в Антропософское общество, сблизился с его секретарем Борисом Леманом. В 1925–1935 гг. вел цирковые представления, работал помощником режиссера в Театре Вахтангова. Во время войны — театральный декоратор в Тбилиси. После Великой Отечественной войны — ведущий музыкальных вечеров в Москве. Пробовал себя в иконописи.

- ^ Возможно, Николай Васильевич Кузьмин (1890–1987) — до революции, в 1912–1914 гг., учился у И.Я. Билибина в Рисовальной школе при Обществе поощрения художеств (ОПХ). Участвовал в Первой мировой войне. В Гражданскую войну служил в Красной армии. В конце 1920‐х гг. — соорганизатор «Группы 13», культивировавшей скетчинг. Потом иллюстрировал русскую и западную классику.

- ^ Роман Якобсон: «Давид Бурлюк весной восемнадцатого года жил в доме “Анархия” — тогда была масса случаев, когда люди поселялись в домах анархистов. Это были захваченные и понемногу разграбляемые особняки, аристократические или просто богатые. Мне говорил Володя (Маяковский), что Бурлюк воспользовался каким‐то образом фарфором или хрусталем (из этих домов). Это было замечено, но он все спрятал и увез». См.: Якобсон Р. О. Будетлянин науки: воспоминания, письма, статьи, стихи, проза. М.: Гилея, 2012. С. 63.