Виктор Агамов-Тупицын. Крылатый носорог

Новая книга Виктора Агамова-Тупицына, вышедшая в издательстве «Кабинетный ученый», находится в пространстве «между крылатостью и рогатостью»: «крылатый носорог» — не «бзик», а формат мышления или — что почти то же самое — образ жизни, пишет в предисловии издатель. Она вобрала в себя множество текстов, главная цель которых — акцентировать философский подтекст идей и авторских намерений применительно к художественным практикам. С любезного разрешения издательства «Артгид» публикует главу «Меланхолический транс: утопия и эстетика похорон».

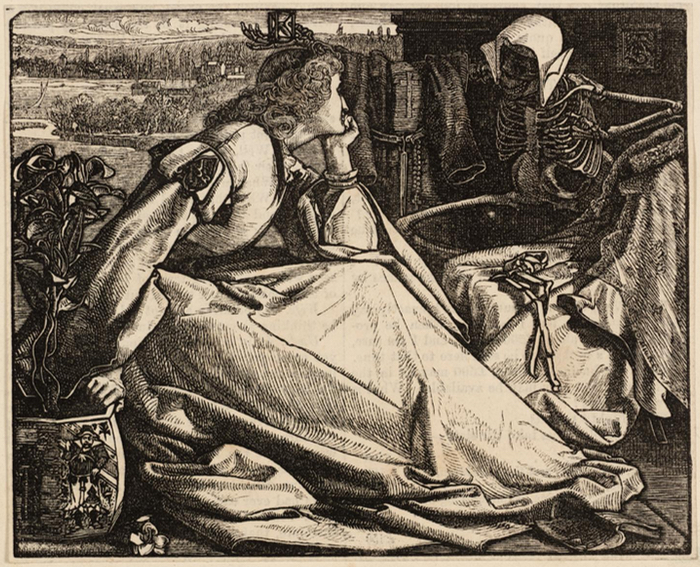

Эдвард Мунк Меланхолия. 1892. Холст, масло. Фрагмент. Национальная галерея, Осло

Эдвард Мунк Меланхолия. 1892. Холст, масло. Фрагмент. Национальная галерея, Осло

Меланхолический транс?

Делёз как в воду глядел:

порядковость — это шанс,

множественность — беспредел.

Меланхолия — неотъемлемая часть современной культуры (melancholy mon amour), тем более что связь между эстетикой похорон и утопией до сих пор представляет определенный интерес, порождая все новые циклы и повторы, свидетельствующие о том, что поминальный формат отношения (attitude) к искусству, возникший во времена дадаизма, действительно «становится формой»[1]. При этом некрофилический интерес к «покойнику» продолжает иметь место, оставляя следы во времени и пространстве. Двойственность ситуации напоминает скачущих (по кругу) лошадей, чей бег устремлен вперед, но как бы спиной к будущему.

Не исключено, что ракурс «лицезрения» Бытия и позиционирования себя в нем уже успел стать частью сегодняшнего ландшафта. Отвечая на вопрос — каким отправлениям символической функции здесь можно отдать пальму первенства, словесно-аудиальным или изобразительным — замечу, что главное — это не ущербность коммуникативной функции и не дефицит зрения. То, что созерцание и речь участвуют в разделе мира, непреложный факт: их власть над нашим сознанием и присвоение накопленного им капитала дают повод для экспроприации экспроприаторов[2].

Определенный интерес представляет связь между эстетикой похорон и утопией, но чтобы придать этому смысл, сошлюсь на Эрнста Блоха, который в беседе с Теодором Адорно определил утопию как проект, призванный завершить сотворение недосотворенного мира[3]. Или сотворить его «вспять», что собственно и есть главное целеполагание современного искусства, его телос и его эсхатология.

В октябре 2010 года в Лувре, в связи с выставкой «Русский контрапункт», состоялся симпозиум, на котором (помимо меня) выступали Илья и Эмилия Кабаковы, Маргарита Мастеркова-Тупицына, Вадим Захаров и Юрий Лейдерман. Будучи модератором, я должен был заранее составить вопросы и поделиться впечатлениями об увиденном. Цейтнот не позволил прокомментировать акцию «Геопоэтика 15» в нижней части Музея, где девушки в национальных нарядах рубили капусту с большой пользой для себя и других. Если это деконструкция, то есть два варианта: либо она предназначена для домашнего пользования, либо ее мишень — расхожий образ России, укорененный в сознании Запада. В таких случаях аудитория воспринимает увиденное как подтверждение своих представлений о том, что такое «культурный досуг» в странах Восточной Европы. Устроителям подобных акций приписывается (в лучшем случае) «удовольствие от меланхолии».

Парадокс в том, что вопросы и комментарии становятся теперь чуть ли не главным жанром, и не только для пишущих об искусстве, но и для тех, кто его практикует. Не потому ли, что поминки по искусству и его проводы в мир иной постепенно превращаются в новый художественный стиль? Отсюда потребность в скорбных напутствиях и недоуменно-вопросительных фразах. Вопрошание — удел философии, а значит, пришло время философски мыслящих художников, для которых конец искусства[4] есть нечто «всегда уже [toujours déjà] предположенное» и, стало быть, перманентно восполняемое бесконечными переживаниями по этому поводу, что, в сущности, и есть катарсис. Перефразируя Терри Иглтона (по поводу Вальтера Беньямина)[5], можно сказать, что эсхатологический дискурс становится соучастником того, что он оплакивает и из-за чего впадает в меланхолию. Продолжая в том же духе, добавлю, что не только демократия, но и любой художественный проект — утопия. Иногда их удается «выставить напоказ» в сопровождении чертежей, лабораторных эскизов и объяснительных текстов. Но перед тем как нанести эту ментальную кальку на карту «реальности», мы всякий раз обнаруживаем, что ландшафт изменился. Утопия оказывается устаревшей еще до момента реализации. Попытки действовать с опережением предпринимались художниками, для которых утопия — не пустой звук. Особенно запомнился перенос верхнего слоя земной коры из пункта «A» в пункт «Б» в акции Ф. Алиса «Когда вера передвигает горы» (Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains, 2002).

Те же преобразовательные амбиции прочитываются в инсталляциях аптартистов (1982–1984) и, чуть позднее, у Ильи Кабакова, а также в перформансах группы КД. Эстетика — часть социального, и, хотя ее автономность всегда под угрозой, она имеет в нем свое представительство («консульский отдел») с учетом постоянно меняющего ландшафта со-временности, со-пространственности и со-бытийности. Участие куратора (критика, теоретика) в художественных проектах, сводящееся к имплантации идей, — вполне обычное явление в истории искусства: Клемент Гринберг нередко говорил Джексону Поллоку, «что делать» и иногда даже правил его композиции. Так же как психоаналитик не соперничает с пациентом, критики и кураторы не занимаются изготовлением произведений искусства. Тем более что авторство (в конечном итоге) все равно приписывается художнику. Заимствование идей, мироощущенческих клише, приемов и штампов — неотъемлемая часть культуры, и я не уверен, что найдется хотя бы один просвещенный и в то же время «оригинально мыслящий» автор, в чьих работах отсутствуют «интертексты» — явные и скрытые цитаты из произведений коллег или представителей смежных профессий. Если Платон отдавал предпочтение не множественности (multitude) мест и названий, а их порядковости (ordination), то сейчас — по признанию Жака Рансьера — «этот тезис повернут с ног на голову» (turned on its head)[6]. У Лакана в Символическом регистре «местá» (points de capiton) идентичны «именам» (les Noms-du-père), и это в ряде случаев соответствует традиции: некоторые города или даже места носят (или носили) имена отцов государства. Примеры — Вашингтон, Джорджтаун, Ленинград и т. п. Символический регистр — вотчина Другого с большой буквы. Большой Другой инспирирует поиск, присвоение и интериоризацию другого с маленькой буквы (objet petit a). Кому-то, например, кажется, что «другим» его заставляет быть «другое место, в которое он попал»[7]. Получается, что «местá» (т. е. недвижимость) структурируют нас (нашу психическую подвижность), а не мы их. Речь идет об отождествлении с домами, квартирами, учреждениями, вокзалами и теми аксессуарами, которые к ним причастны. Нематериальный (или виртуальный) Другой (-ое) упраздняется: его «место» занимают «местá».

Логика (де/ре)территориализации оборачивается заменой слова «место» словом «вместо» (я вместо места). «Вместо» — не просто предлог, а замещающая или подменяющая трансфигурация. Либо обмен местами, либо их аннексирование в пользу одной из сторон и в ущерб другой. Т. е. фактически — предикат. Например, я вместо тебя, они вместо нас и т. п. Каждый имеет право воспринимать себя и свой внутренний мир в качестве страны проживания, которую можно назвать суверенной территорией. «Вместо» (in place of) — враг утопии, так как ее место «всегда уже» предназначено для чего-то другого[8]. Подмена мест именами (и имен местами) происходит в замедленном темпе. В каких-то случаях адрес места и гарантия его наличия звучат как удостоверение личности, хотя на самом деле это «вид на жительство». Имя сохраняется благодаря месту или становится его жертвой, как в случае японских летчиков-камикадзе времен Перл Харбора[9]. Применительно к искусству — одно не исключает другого, тем более что имя и место образуют «ризому», чередуясь друг с другом согласно циркуляции интенсивностей[10]. И это при том, что Западный мир — циклопическая пещера, где все мы, включая художников, кураторов и теоретиков, находимся под присмотром Большого Другого или его модификаций (и не одной, а нескольких), имея в виду психические инстанции в структурном психоанализе Лакана. Добавлю, что Платон и Аристотель «собачились» по поводу выбора между порядковостью и множественностью, а философ Жак Рансьер — один из сторонников «дискурсивной порядковости», а также противник множественности, воспевает множественную дискурсивность плюс множественность порядковости, дискурсивной клумбовости и грядковости.

Примечания

- ^ Аллюзия на название выставки When Attitudes Become Form, Кунстхалле Берн, 1969, куратором которой был Харальд Зееман.

- ^ Cм. главу «Вслушиваться в увиденное и всматриваться в произнесенное».

- ^ См.: Bloch E. and Adorno T.W. Something’s Missing (1964), in The Utopian Function of Art and Literature: Selected Essays by Ernst Bloch (trans. J. Zipes and F. Mecklenburg), Cambridge, MA: The MIT Press, 1988. P. 12.

- ^ The End — название инсталляции В. Захарова в Лувре (окт., 2010). Катарсис имеет отношение к «очищающему» сопереживанию трагического финала и, как уже не раз отмечалось, «Платон трагедий не любил, а Аристотель млел, он в них катарсис находил и сам себя жалел».

- ^ См.: Eagleton T. Walter Benjamin, or Towards a Revolutionary Criticism. Verso, 1981. P. 92.

- ^ Rancière J. On the Shores of Politics. Verso, 1995. P. 32.

- ^ Кабаков И. Три инсталляции. М.: Ад Маргинем, 2002. С. 23.

- ^ Слово «утопия» переводится с греческого как “no place” или “placeless” (неуместность). Парадокс в том, что обретение места делает неуместность уместной. В результате утопия становится неидентичной самой себе, что равносильно ее де-реализации.

- ^ Искусство нас обманывает, делая вид, что оно камикадзе, а мы обманываем искусство, соглашаясь, что так оно и есть.

- ^ См.: Deleuze G. and Guattari F. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. University of Minnesota Press, Minneapolis & London, 1987. P. 1–13. Аналогия «имени и места» c «осой и орхидеей» (т. е. с ризомой) предложена автором этих строк в начале 1990-х годов.