Марина Галкина: «Искусство становится современным, если оно может выдержать диалог с пространством, человеком и окружением»

На закате лета, 28 августа, в поселке Палех Ивановской области пройдет «Русская Нарния» — фестиваль, который родился из фантазии и чистого энтузиазма местных художников, создавших в 2019 году объединение «Созвездие Редис». «Артгид» оказался в Палехе в самый интересный момент: озабоченные развитием «малых городов» местные власти благоустроили древнее поселение и подняли из руин здание, где в советское время располагались Палехские художественные мастерские (сейчас на его первом этаже ресторан, а на втором «общественное пространство»). Известный с дореволюционной эпохи своей иконописью, а в советское время лаковой миниатюрой Палех ждет туристов, и в перспективе магнитом для них может стать фестиваль, который проводится уже несколько лет. Но хотят ли придумавшие «Русскую Нарнию» художники институционализироваться? Или их выбор — не выходить за рамки камерных событий для друзей и единомышленников? Обо всем этом, личных карьерных траекториях художников Палеха и поисках современного в прошлом Мария Кравцова поговорила с одним из основателей «Созвездия Редис» и организатором «Русской Нарнии» Мариной Галкиной. Интервью подготовлено в рамках совместного проекта, осуществляемого «Артгидом» и Благотворительным фондом Владимира Потанина и посвященного развитию культуры и культурных инициатив в регионах. Мы также благодарим за организацию поездки Центр развития туризма Ивановской области Visit Ivanovo.

Марина Галкина. Courtesy художественное объединение «Созвездие Редис»

Марина Галкина. Courtesy художественное объединение «Созвездие Редис»

Мария Кравцова: Вы представляете художественное объединение «Созвездие Редис». Кто еще входит в его состав, и какие цели вы перед собой ставите?

Марина Галкина: «Созвездие Редис» придумали Яр Пикулев, Ксения Гитис и я, а чуть позже к нам присоединились другие авторы. У объединения нет четкой структуры — кто-то приходит, кто-то уходит. Нет и других рамок — в «Созвездие» входят художники разных направлений. Но все мы так или иначе связаны с Палехом, где живет шестьсот художников, вернее, людей с дипломами художников; но ничего не происходит, все сидят по домам, и очень скучно. Все началось с того, что нам захотелось показать наши идеи, пусть даже незаконченные и неоформленные, и посмотреть на то, что делают другие. Собственно, идея первого фестиваля «Параллельная линия», который мы провели в 2019 году в рамках Ночи музеев, появилась из этого. Был брошен клич, и художники принесли то, что они делают не для продажи, а для себя. И когда мы собрали все эти вещи в одном помещении, получилась интересная выставка. На следующем этапе мы поменяли название фестиваля на «Русская Нарния» и задали художникам тему, через которую попытались связать это место с культурной средой, — «Палехский огород». Людям указали на совсем простые, повсюду растущие растения и предложили их художественно осмыслить. Мы приглашали художников к участию и через игру, и этот подход сработал — со временем в нашем фестивале начали принимать участие авторы не только из Палеха, но и со всей страны. Если говорить о какой-то глобальной цели, то она заключается в том, чтобы условный, но очень завораживающий мир, который мы видим сначала на палехской иконе, а потом в палехской миниатюре, показать с другого, современного ракурса. Возможно, у нас это получится и появится новое художественное направление, которое, с одной стороны, будет основано на локальных живописных традициях, а с другой — свежо и интересно выглядеть сегодня.

Мария Кравцова: Я правильно понимаю, что вы все выпускники Палехского художественного училища? Я поговорила с другими вашими коллегами, и меня потрясли рассказы о том, как вы учились в 90-е годы. Студентов распускали на месяц или два зимой, потому что помещение было нечем отапливать, в межсезонье вы сидели на занятиях в верхней одежде. Все это напоминает рассказы эпохи Гражданской войны. Однако в Палехе я увидела небольшое, но довольно консолидированное сообщество, которое явно сложилось именно в 90-е.

Марина Галкина: Наше сообщество консолидировалось не в годы нашего обучения, а все же позже. И я думаю, что в этом большую роль сыграла специфика места. Здесь, в Палехе, нет и, кстати, никогда не было массового производства, и это важно отметить. Было мастерство, которое базировалось на определенной технологии. Художников учили технике росписи лаковой миниатюры, но дальше они использовали и интерпретировали ее каждый по-своему. То есть никто в Палехе не занимался годами производством одного и того же предмета вроде ложки или рисованием одного и того же сюжета, и именно в этой творческой составляющей заключается своеобразие места. Вероятно, поэтому в разные эпохи здесь возникали художественные сообщества, которые пытались что-то создавать вне рамок своей обычной профессиональной деятельности. До нас был фестиваль «Яблочный спас», который придумали художники Михаил и Наталья Ларионовы, многие параллельно занимались рок-музыкой.

Мария Кравцова: Вы можете рассказать о вашем личном карьерном треке? В 1990-е годы вы оканчиваете Палехское училище — что дальше?

Марина Галкина: Я не местная, родилась в подмосковном Обнинске в семье ученых. После Палехского художественного училища продолжила образование в московском Институте современного искусства, много где работала, занимаясь в том числе иллюстрацией и дизайном книги, потом у меня появилась собственная иконописная мастерская. Я вернулась в Палех благодаря специфике некоторых заказов, для выполнения которых мне пришлось нанимать много профессиональных художников. Но икона — это особый мир. Да, он обеспечивает финансовую стабильность многих из нас, но мне всегда хотелось чего-то еще.

Мария Кравцова: Меня очень интересует ваше определение современного искусства, потому что оно, очевидно, отличается от того, к которому мы привыкли. Большинство ваших коллег по «Созвездию Редис» занимается иконописью и сотрудничает с церковью. При этом сегодня вы себя позиционируете именно в поле современного искусства, но как вы его представляете? Как у вас в сознании уживаются ваша профессия иконописца и современные художественные практики?

Марина Галкина: За рубежом масса примеров сотрудничества и даже дружбы современных художников и религиозных институций. Я много раз видела выставки современного искусства, например, в костелах, причем искусства социально направленного и критического.

Мария Кравцова: Да, но в российском контексте последние двадцать лет церковь и современное искусство выступают как антагонисты.

Марина Галкина: Главное не оскорблять верующих.

Мария Кравцова: Несмотря на то, что у нас церковь официально отделена от государства, мы все знаем, что в последние десятилетия она активно пыталась вмешиваться в социальную и культурную сферы, а также в образование. Я не спорю, модернисты и даже современные авторы сотрудничали и сотрудничают с религиозными организациями, но все это происходило и происходит контексте, который немного отличается от нашего отечественного.

Марина Галкина: Именно так, но религия, в том числе и православие, — это ведь не только церковь, с позицией которой по тому или иному вопросу можно соглашаться или нет. Я не связываю то, чем мы занимаемся в рамках объединения «Созвездие Редис», с религиозным искусством и, в частности, с иконописью. Это две абсолютно разные вещи, чисто теоретически они могут иметь грани соприкосновения, но мы не лезем в эту сферу. Хотя недавно в здании арт-центра «Мастерские» в Палехе на одной из выставок были представлены как иконописные мастерские, которых в Палехе несколько, так и мы. Скульптуры, сделанные нами в рамках одной из наших акций, были инсталлированы на фоне баннера с изображением иконостаса, и оказалось, что это сочетается самым замечательным образом.

Мария Кравцова: Вероятно, потому, что вас объединяет общий знаменатель образования, полученного в Палехском художественном училище.

Марина Галкина: Да, нас в конечном счете объединяет стиль, определенный почерк, которым пользуются и те, кто пишет иконы и создает иконостасы, и мы, создавая наш собственный визуальный мир. При этом у нас не только общая визуальность: икона представляет людям высшие, преображенные миры, и в определенном смысле мы занимаемся тем же самым, показывая преображенные растения и животных. Что же касается современного искусства — мы пытаемся его трактовать иначе, чем это принято. Я не говорю о том, что любое созданное сегодня произведение автоматически становится современным. В основном современное искусство сейчас сводится к беспредметности, к поиску социального аспекта, концептуальных смыслов, которые зачастую могут быть выражены вне объекта искусства как такового. Но кто сказал, что современный художник не может сделать шаг назад и уйти от этой беспредметности? Мы пытаемся взять из современности значимые для нее смыслы — и выразить их через объект искусства.

Мария Кравцова: Мне очень нравится, что «Созвездие Редис» прежде всего ассоциируется с паблик-артом, с искусством в общественном пространстве. С этой точки зрения, Палех довольно интересный город: с одной стороны, это какая-то русская Аркадия, с другой, он напоминает город-призрак. И хотя недавно региональные власти в рамках проекта развития малых городов сделали «благоустройство», здесь нет того, что мы называем общественной средой. Люди изредка разрезают движением это пространство, они не живут той общественной жизнью, которая есть в больших городах, когда социальной сценой становятся бульвары, парки, площади, видовые точки. Но вы работаете именно со средой, как будто авансом, в ожидании будущего зрителя.

Марина Галкина: Мы начали экспериментировать с паблик-артом во время прошлогодней «Русской Нарнии», и очень быстро стало понятно, что это направление нашей деятельности надо развивать отдельно и целенаправленно. Нам очевидно, что искусство становится современным, если оно может выдержать диалог с пространством, человеком и окружением. При этом мы понимаем, что паблик-арту свойственна собственная стилистика и что, например, мурал не будет работать, если просто взять типичный сюжет палехской шкатулки и перенести его на стену в другом масштабе, — получится плоско, банально и, главное, бессмысленно. Мы хотим вкладывать в это искусство определенные смыслы и задавать ноту игры — игры, в которой задействованы художник, пространство, среда вокруг и зритель.

Мария Кравцова: В мае в Палехе отрылся арт-центр «Мастерские». С одной стороны, это хорошая новость, с другой, посетив центр в начале лета, я не поняла его институционального устройства и специфики. Я знаю, что арт-центр располагается в отреставрированных за счет регионального бюджета мастерских Художественного фонда, которые тридцать лет стояли в руинах. После реставрации здание передали в концессию бизнесмену Дмитрию Костину. Он открыл на первом этаже ресторан, который конечно же нужен Палеху, если он задумывается о повышении туристического потока, а на втором появилось некое пространство, которое предназначено… Для чего оно предназначено? Какова программная концепция этого места?

Марина Галкина: По идее, это место должно стать общественным пространством, где могло бы собираться локальное сообщество, чего сегодня очень не хватает Палеху. Но у здания, действительно, есть еще и арендатор, который, вероятно, имеет свои представления о том, как оно должно функционировать. «Мастерские» чем-то напоминают московские кластеры типа «Винзавода», но у них никогда не будет такой проходимости, как на «Винзаводе», да и находятся они в совершенно другой культурной среде. Поэтому как будет развиваться это место — большой вопрос. Мы очень хотели бы помочь ему. Сейчас на втором этаже мы показываем свои работы, здесь уже прошли инициированные нами арт-резиденция и фестиваль. И через такие инициативы это пространство начинает работать — не только потреблять, но и само производить контент. Мне кажется, в будущем стоит попробовать провести коллаборацию с какой-нибудь московской галерей. Но этот вопрос еще будет обсуждаться.

Мария Кравцова: На самом деле вы только что описали, наверное, главную проблему подавляющего большинства подобных проектов. Многим кажется, что если появится здание, некая площадка, то сразу автоматически или каким-то чудесным способом, как мыши из грязи в Средневековье, появится и событийная составляющая, программа и контент. Однако первичным, на мой взгляд, является именно программирование культурной институции, а не квадратные метры и стены. И разработка программы должна предшествовать строительству, а не наоборот.

Марина Галкина: Я поднимала этот вопрос еще на этапе стройки. Но пока есть некоторая путаница, связанная в том числе с двойным статусом здания: с одной стороны, оно изначально мыслилось как общественное пространство, с другой, отдано в управление частного инвестора.

Мария Кравцова: Насколько я понимаю, вы не только художник, но и в каком-то смысле официальный представитель вашего палехского сообщества: вы выступаете как спикер проекта и явно выполняете в нем кураторские и менеджерские функции. И вы, наверное, уже задумывались о том, какое развитие может получить этот проект — старинное русское поселение с красивой историей, где турист может провести день, а то и два. Впрочем, не понятно, где он будет ночевать, ведь в Палехе, в отличие от того же Суздаля, нет инфраструктуры гостевых домов. Но гастрономический опыт он может получить уже сейчас, если ресторан будет активно развиваться; он может получить культурный опыт, посетив Музей палехской миниатюры и арт-центр «Мастерские», может просто гулять по этим симпатичным улочкам. И мы уже видим такие модели в России, например, в Коломне, в развитии которой как туристического центра в свое время большую роль сыграла частная инициатива. Вы сейчас действуете интуитивно и спонтанно или уже успели изучить подобные примеры и ориентируетесь в том числе на них?

Марина Галкина: Абсолютно спонтанно. И эта спонтанность привела к тому, что к нам начали приезжать люди. Сейчас мы, действительно, оказались перед лицом того факта, что инфраструктура Палеха не выдерживает поток зрителей и участников проектов, который уже генерирует и в будущем может генерировать наш фестиваль. Сюда запросто может приехать тысяча и даже больше человек, но куда их девать? Как и на чем они к нам доберутся, где будут есть и ночевать? Сегодня к нам приезжают с палатками, но их нельзя использовать круглогодично, да и не всем нравится ночевать в палатке. Но мы очень надеемся — и об этом уже идут разговоры, — что такое движение само по себе спровоцирует развитие инфраструктуры Палеха и подтянет бизнес. Например, у нас появятся гостевые дома. Мы верим, что контент, который создается фестивалем, может задерживать людей в Палехе больше, чем на час, за который они обычно обходят наш музей.

Мария Кравцова: Если я правильно понимаю, вы уже запустили программу резиденций.

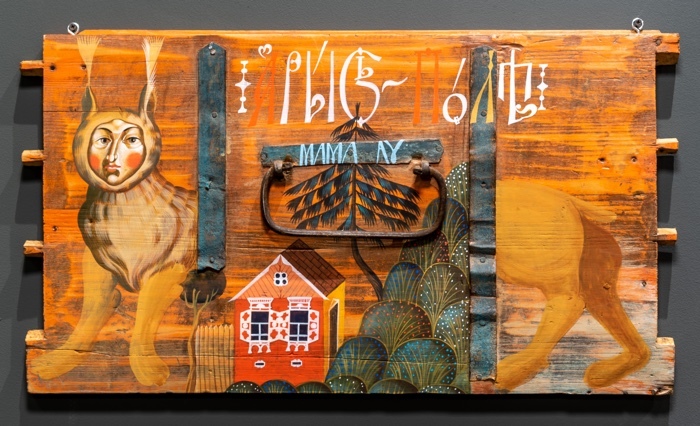

Марина Галкина: Это не то чтобы программа. Во время открытия арт-центра мы решили попробовать провести первую резиденцию, пригласив керамистов, которые специализируются на обжиге огненной скульптуры. Нам было интересно подружить с палехским стилем совсем другую технику, познакомить авторов, работающих с глиной, с этим уникальным местом и с направлением в искусстве, которое мы пытаемся развивать. Резиденция длилась две недели, за это время было создано пять огромных, в человеческий рост, скульптур на тему палехского бестиария и Воскресения, не как дня неделя, а как процесса возрождения или перерождения во что-то новое. Благодаря работе резиденции мы получили экспонаты для августовского проекта «Палехский бестиарий». Это был наш первый опыт, он всем понравился, и мы хотим продолжить.

Мария Кравцова: Каковы были принципы отбора участников резиденции? И каковы были условия их пребывания?

Марина Галкина: Это были авторы, которые уже имели опыт сотрудничества с Яром Пикулевым. Они встречались раньше, например, в Суздале, где существует резиденция при фабрике «Дымов Керамика». Но в отличие от Суздаля, где каждый художник работает в своем стиле, мы попытались четко сориентировать ребят на стиль, на подачу и на тематику нашего фестиваля — фестиваля, который родился и проводится в Палехе. Мы заранее обсуждали эскизы. В организации нам помог Центр развития туризма Ивановской области Visit Ivanovo, который обеспечил билеты, взял на себя расходы на проживание и выплатил небольшой гонорар участникам. И все, что было создано во время резиденции, осталось у нас. Думаю, во время августовского фестиваля «Русская Нарния» мы выставим эти скульптуры на улице перед домом с конями, хозяин которого Николай Дыдыкин также был скульптором (в частности Николай Дыдыкин является автором фонтана «Сноп колосьев», который украшает центральную площадь Палеха. — Артгид).

Мария Кравцова: Что еще будет на фестивале?

Марина Галкина: В арт-центре мы представим выставку «Палехский бестиарий», составленную из проектов разных авторов. Например, реставраторы Андрияшкины много лет коллекционировали изображения существ, попадавшиеся им на иконах. Это целый мир, в котором живут самые разные персонажи от святого Христофора-псоглавца и огромного количества нечисти до самых разных зверей, реальных или сказочных. Контрастом волшебному миру проекта Андрияшкиных станет мир реальный — фотографии существ, которые обитают в палехских лесах: рыси, куницы, совы и лоси. Но бестиарий — это не просто рассказы о существах, а попытка сопоставить некие человеческие качества с природой существа, раскрывая одно через другое. Это история о природном человеке и природе в человеке. Керамисты пришлют на фестиваль свои новые работы. Также мы готовим музыкальную программу, в рамках которой выступит бывшая солистка белорусского кабаре-бенда «Серебряная свадьба» Светлана Бень, исполнительница русского и пермского фольклора Ирина Пыжьянова с Владиславой Якуповой, которая играет на билах. Также мы ждем Илью Небослова, Романа Холодова, проект аконцептуального танца «Холм с кулями» из Иваново и палехскую группу «Я и он» Павла Бахарева и Алексея Морозова. Закончится все рейв-пати. Мы хотим, чтобы для участников и зрителей фестиваля «Русская Нарния» стала дверью в романтический мир, отличный от глобализированного города.

Мария Кравцова: Вы говорите о том, что «Русская Нарния» и вообще вся деятельность «Созвездия Редис» — это такая игра единомышленников, но, насколько я понимаю, вы делаете уже третий фестиваль, взаимодействуете с властью и бизнесом, уже научились получать гранты. Кажется, все идет к тому, что из фестиваля единомышленников и друзей, то есть из тусовки, ваша инициатива постепенно превращается в профессиональную институционализированную форму? А это автоматически означает рутину. Вас это не пугает? Это же огромная административная, финансовая и эмоциональная нагрузка, которую выдержит не каждый творческий человек.

Марина Галкина: Мы сейчас начали это осознавать и как раз размышляем над тем, что делать дальше. Хочется просто сидеть и рисовать, и чтобы все от тебя отстали, а надо идти и руководить, и вот уже и рисовать некогда. На самом деле «Русская Нарния» — это уже пятое событие, которое мы делаем в Палехе. И так как вирусный 2020 год сместил почти все даты, с прошлого лета мы работали не останавливаясь. Сначала мы готовили открытые арт-центра, потом начали работать над проектом «Палехского бестиария», который мы давно вынашивали и на который в конце концов получили государственный грант. Но как быть с этим дальше? Каждый год брать грант, собирать участников, помогать им реализовывать проекты — все это, действительно, грозит превратиться в рутину. К тому же мы столкнулись с необходимостью расширять команду, потому что в одиночку я уже не справляюсь. Нужен арт-директор, куратор и технический директор. Возможно, в нашем случае выходом из положения был бы переход к формату биеннале — большому событию раз в два года. Это дало бы нам возможность для спокойного создания контента, производства микрособытий для себя между биеннале и силы на выставки в других местах.

Мария Кравцова: Тем не менее вы уже приняли решение, что идете по этому пути?

Марина Галкина: Мы сейчас стоим на перепутье: либо пойдем по этому пути, сохранив атмосферу игры, либо каждый из нас пойдет своим путем. Но, честно говоря, у нас уже столько наработано, что не хотелось бы бросать.