Терри Смит. Беседы с кураторами

Терри Смит — профессор истории и теории современного искусства и архитектуры в Университете Питтсбурга, автор исследований о концептуализме, а также о теории и практике курирования выставок. Настоящий сборник вобрал в себя обстоятельные беседы с наиболее влиятельными кураторами современности — от Джермано Челанта до Бориса Гройса. Беседа с Гройсом состоялась в Международной ассоциации независимых кураторов в Нью-Йорке в октябре 2013 года. С любезного разрешения издательства публикуем фрагмент этого интервью.

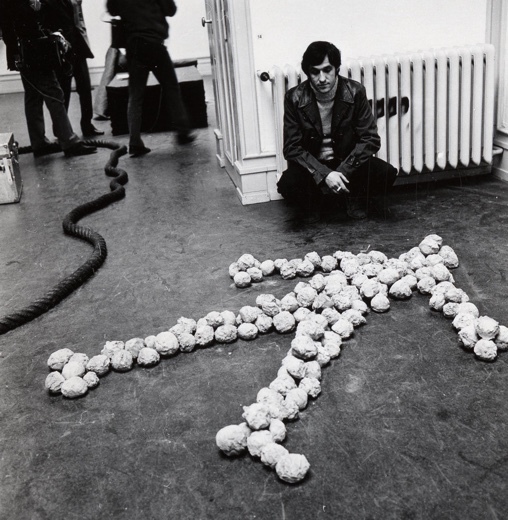

Вид инсталляции Томаса Хиршхорна «Промежуток», 26 июня — 13 сентября 2015. South London Gallery, Лондон. Источник: southlondongallery.org

Вид инсталляции Томаса Хиршхорна «Промежуток», 26 июня — 13 сентября 2015. South London Gallery, Лондон. Источник: southlondongallery.org

Терри Смит: Наряду с тем, что в последние годы вы выступили куратором ряда выставок — и выставок, надо сказать, очень разных, — вы сделали, как мне кажется, одни из самых проницательных заявлений о кураторстве в модерном и современном контекстах. Краткие изложения ваших идей содержатся в эссе, например в тексте «О новом», написанном в 2000 году — кстати говоря, моем любимом, — где вы подчеркиваете, насколько музей как пространственный объект, отделяющий себя от настоящего времени, принципиален для самой возможности создания нового — по сути, темпоральной категории. Это отнюдь не модная, но очень важная идея. Ваше эссе «О кураторстве» 2007 года исследует обмен ролями между художниками и кураторами, который происходит с тех пор, как Дюшан в 1917 году выставил писсуар. Вы связываете этот вопрос с современным искусством и кураторскими инсталляциями в своем эссе 2010 года «Политика инсталляции», представляющем, на мой взгляд, незаменимое рассуждение об этой самой современной форме искусства. В «Товарищах времени» ваше прочтение современности не слишком отличается от моего собственного. Вы предлагаете темы, которые имеют тщательное философское обоснование, при этом их развитие происходит за счет провокаций, возникающих, как часто кажется, с неожиданных и даже странных сторон.

Борис Гройс: Позвольте мне начать с очень общего рассуждения о природе художественных выставок. Я полагаю, что в целом существует два типа выставок, которые следует рассматривать совершенно по-разному. Один показывает нам фрагмент традиционного нарратива об истории искусства, тогда как другой обнаруживает субъективный акт отбора со стороны организатора. Все, что мы могли бы сказать о курировании произведений искусства на выставках, проистекает из этого различия.

Т.С.: Не могли бы вы подробнее рассказать об этой разнице?

Б.Г.: Традиционным выставкам, на мой взгляд, присущи две специфические черты. Прежде всего, они иллюстрируют уже устоявшиеся нарративы, как, например, искусство Латинской Америки определенного периода или, скажем, жизнь и творчество Поля Сезанна. В этом случае нарратив в общем-то уже известен, и смысл лишь в том, что создаваемая выставка открывает доступ к отдельным произведениям. Вы смотрите одну работу за другой, словно перелистывая страницы книги, и вольны сказать, что эта конкретная вещь вам нравится, а другая нет. Вопросы, которые возникают, касаются в основном причины наличия или отсутствия каких-либо работ на выставке.

Т.С.: Наличие или отсутствие того или иного произведения укрепляет или изменяет существующий нарратив?

Б.Г.: Сейчас мы должны задать вопрос: каков онтологический статус такого типа выставок? Ответ заключается в том, что сама выставка, в отличие от художественной инсталляции, не существует в качестве тотального пространства. Таким образом, вторая характерная черта этого типа состоит в том, что его выставочное пространство нейтрально. Оно является всего лишь средством доступа к отдельным художественным произведениям. Их связь с заявленной темой выставки зависит от зрительского фокуса, она не вписана в саму выставку. И куратору непросто объяснить публике, почему какая-то работа или какой-то нарратив исключены, но включены другие. Ситуация очень быстро становится политической.

Т.С.: Таким образом, по сравнению с отдельными представленными на выставке произведениями, такой тип выставок почти незаметен, он кажется своего рода «естественным» окружением. Но если на первый план выходит куратор, это соотношение меняется, что, по-видимому, подводит нас ко второму типу выставок. Чем они отличаются, на ваш взгляд?

Инсталляция как Gesamtkunstwerk

Б.Г.: Чтобы подчеркнуть разницу, давайте вместо термина «выставка» будем использовать понятие «инсталляция». В таком случае сразу снимается проблема исключения и включения. Если мы обратимся, например, к проектам Харальда Зеемана, то вопрос, почему какие-то работы включены, а какие-то нет, отпадает сам собой. Включены те, которые соответствуют его конкретному проекту, и исключены те, которые не соответствуют. Нет никаких притязаний на нейтральность, или нормативный нарратив, или репрезентацию. Есть лишь полухудожественная или квазихудожественная претензия: «я сделал нечто, что выражает меня». И это всё.

Этот тип кураторской инсталляции лучше всего понимать как Gesamtkunstwerk. Согласно Вагнеру, разработавшему это понятие в связи со своими операми, Gesamtkunstwerk является произведением, которое включает в себя все возможные формы искусства. И действительно, современные кураторские проекты часто представляют объекты, которые мы традиционно воспринимаем как произведения искусства, в одном ряду с различными артефактами, текстами, фонограммой или видео. Порознь эти объекты, процессы, документы или тексты могут иметь какое-либо значение, а могут и не иметь. Но в рамках кураторского Gesamtkunstwerk они оказываются инструментализированы и подчинены воле куратора. Их невозможно рассматривать независимо. В них нет смысла за пределами проекта. Они всецело включены в единое целое, поглощены. Они не представляют социальных, политических или прочих смыслов. Они являются только тем, чем являются — частями Gesamtkunstwerk. Их размещение, освещение, положение и все остальное лишь выражает главную идею куратора. Ей подчинено абсолютно всё. По окончании выставки остаются только художественные произведения, а все прочие элементы, такие как выставочная архитектура, не сохраняются.

Кураторская инсталляция, как и художественная, является временным произведением искусства. У нее есть начало и конец. Тем не менее на время ее работы куратор выступает в роли диктатора или театрального режиссера, а выставочное пространство становится сценой. Это уже не традиционное пространство искусства, оно не автономно. Это сцена, на которой исполняется Gesamtkunstwerk, или инсталляция. Не случайно, что этот тип субъективной, перформативной инсталляции ввел Харальд Зееман. Он очень любил Байройт, где проходят Вагнеровские фестивали.

Т.С.: Насколько я знаю, свой профессиональный путь он начал в качестве актера, после изучения истории искусства, археологии и журналистики.

Б.Г.: Чтобы разъяснить свою особенную позицию, он в 1983 году представил выставку «Der Hang zum Gesamtkunstwerk» («Тяготение к Gesamtkunstwerk»).

Т.С.: Ханс Ульрих Обрист говорит, что это была первая выставка, которую он посмотрел. Он посетил ее сорок один раз. Если, согласно вашей идее, первый тип выставок является нейтральным медиумом для искусства, то Обриста можно рассматривать в качестве медиума кураторства, даже если это выдвинет его на первый план в качестве кураторской фигуры, сделает не таким уж нейтральным знаком. После того опыта обращения, который случился с ним на выставке «Тяготение к Gesamtkunstwerk», он, кажется, захотел стать живой человеческой ризомой или тем самым медиумом, который соединял бы ту выставку — или любую другую — со всеми ее потенциальными зрителями. Возможно, даже со всеми ее потенциальными кураторами и всеми художниками, чьи работы могли бы быть в нее включены. Также, возможно, и со всеми философами, учеными и прочими мыслителями, чьи идеи могли бы быть уместны в ее контексте.

Б.Г.: Необычность Байройта как прецедента заключается в том, что Вагнер и его сторонники обозначили границу между аудиторией и сценой более радикально, чем когда-либо прежде. Они ввели существенные изменения в освещение зрительного зала, погрузив публику в темноту, также они поместили оркестр в оркестровую яму, спрятав его от зрителя. Нахождение в зрительном зале стало больше походить на опыт посещения кинотеатра. Сплавление драмы и музыки происходит на некотором расстоянии, на сцене, как будто на экране. Не случайно режиссер Кристоф Шлингензиф в своей постановке «Парсифаля» в 2004 году использовал сцену Байройтского театра как большой экран, куда проецировал видео, — эта постановка была очень, очень кинематографична.

Вообще, Зееман, как и, позднее, некоторые другие кураторы и художники, сделал то, к чему сам Вагнер стремился, но так этого и не достиг. Они по-настоящему, физически, телесно включили зрителя внутрь выставочного пространства. В традиционном театре сохраняется фундаментальное разделение зрителя и сцены. А в кураторском проекте зрители находятся внутри художественного пространства. Они входят в зал, ступают на сцену, включаются в место действия. Каждый зритель автоматически становится произведением искусства, частью Gesamtkunstwerk.

Т.С.: Произведением искусства? Что вы имеете в виду?

Б.Г.: Когда я иду в традиционный музей, на повествовательную выставку, о которой уже шла речь, я рассматриваю картины, скульптуры и другие произведения, которые там представлены. Но когда я иду на кураторскую выставку, я почти не смотрю на объекты, я смотрю на других зрителей. Знаете, очень важно понять их поведение. Сколько времени они тратят на просмотр видео? Возвращаются они к произведениям или нет? Читают ли тексты? Меня очень интересует реакция зрителей на явные или скрытые директивы куратора или художников. Инсталляции — такие, как у Майка Келли или Грегора Шнайдера, в которые ты должен заползти, чтобы их воспринять, — требуют от нас буквального принятия идеи о том, что зритель «дополняет» произведение. Именно это я имею в виду, когда говорю, что самое занимательное, интересное и даже захватывающее для меня — это зрители в качестве произведений.

Т.С.: Давайте попытаемся чуть шире раскрыть некоторые из этих идей. Когда, на ваш взгляд, произошло разделение этих двух типов выставок с точки зрения исторического развития? Или же оно существовало всегда?

Б.Г.: Я думаю, это началось с идеи ввести темпоральность в отдельные произведения, а также в то, как искусство представляют. Во время Октябрьской революции, например, новое правительство опасалось, что музеи будут разграблены или закрыты вследствие экономического коллапса. Казимир Малевич, напротив, отстаивал идею того, что они должны быть сожжены, а их прах выставлен на обозрение. Он верил, что в то время зарождалась новая жизнь, а старые институции только препятствовали ее зачатию. Впрочем, их прах мог содержать ДНК этой новой жизни. Идея демонстрации этого праха была одним из первых кураторских проектов того типа, о котором я веду речь.

Т.С.: Огромный Gesamtkunstwerk наоборот?

Б.Г.: Именно это я имею в виду. Когда вы выставляете произведения, вы их трансформируете. Идея Малевича состояла в том, чтобы тематизировать темпоральность, так? Выставить временной модус существования. В тот период было много попыток это сделать. С точки зрения современности, я бы сказал, что двумя самыми интересными из них были проекты Эль Лисицкого и Марселя Дюшана. Выставки Лисицкого показывают, скажем так, конструктивистскую или, на самом деле, супрематистскую сторону авангарда, а инсталляции Дюшана стремились представить сюрреалистскую. В свое время их не поняли. Но в шестидесятые, когда идеи темпоральности, перформанса, контекста, взаимодействия и так далее стали очень актуальными, эти проекты получили признание. В свою очередь, появившаяся в шестидесятых концепция выставки как перформативного акта положила начало современной практике инсталляций.

У меня в Нью-Йоркском университете есть студент, который изучает русские выставки 1918–1919 годов, организованные Николаем Пуниным, в частности «выставки-лавины», на которых художникам предлагалось заполнить определенное пространство любыми работами, которые они хотели бы показать. И когда пространство заполнялось, выставка закрывалась. Таким образом, выставленной оказывалась идея «лавины» искусства, демонстрирующая, что если время произведений искусства бесконечно, то пространство конечно. Пространство всегда конкретно и ограничено. И сама выставка как форма не является чем-то бесконечно неопределенным или потенциально бессмертным. Напротив, у выставки есть момент возникновения и, возможно, даже развития, становления, а затем завершения. Я полагаю, что для идеи выставки темпоральность имеет ключевое значение.

Выставочная архитектура

Т.С.: Каким образом ваша кураторская стратегия связана с этими вопросами? С моей колокольни, ваша выставочная деятельность в основном является продолжением вашей причастности к московскому концептуализму в качестве художественного критика.

Б.Г.: Должен сказать, что моя кураторская деятельность возникла во многом в ответ на предложения что-либо сделать. Когда я оказался на Западе в начале восьмидесятых годов, к русскому или вообще восточноевропейскому искусству интерес был нулевой. Ситуацию немного изменила перестройка и окончание холодной войны. Мне сначала предложили выступать консультантом, затем писать для каталогов, а вскоре и устраивать выставки. Если вы спрашиваете о том, почему я занимаюсь кураторством, я думаю, что движущей силой является желание показать что-то, чего до этого момента не видели. С другой стороны, я хочу делать очень субъективные выставки. И чтобы это подчеркнуть, я всегда разрабатываю собственную выставочную архитектуру. Я перестраивал даже пространство официальных институций вроде Ширн Кунстхалле так, что они полностью преображались.

Т.С.: Как эта логика работает в случае конкретных выставок?

Б.Г.: Как вы уже упомянули, во Франкфурте я организовал две крупные обзорные выставки, одну о социалистическом реализме и вторую о московском концептуализме. Во времена моей юности в Советском Союзе соцреалистические произведения никогда не выставлялись в модернистском, нейтральном пространстве «белого куба», которое было стандартным для Запада, — но обязательно в дворцовых интерьерах или в составе огромных тематических выставок, посвященных отдельным аспектам советской жизни, тогда как скульптуру размещали в людных публичных местах. В связи с этим для выставки «Коммунизм: фабрика грез» (2003–2004) мы с архитектором Вильфридом Кюном создали последовательность дворцовых интерьеров. А для выставки «Тотальное просвещение. Московский концептуализм 1960–1990» (2008) идея была противоположной: я хотел показать что-то вроде экспериментальной лаборатории или офисного пространства в действии.

Т.С.: Я был на этой выставке. Верхние залы напоминали мастерские в квартирах художников, в них размещались, например, большие проекты Ильи Кабакова, или минивыставки, например конкретной поэзии Дмитрия Пригова, — или же, как в случае с ранними фотографиями Бориса Михайлова, это походило на любительскую уличную выставку. Нижний этаж выглядел как офис с открытой планировкой.

Б.Г.: Да, моделью для него послужили офисы Центра Помпиду, частично открытые, частично закрытые, в которых можно не только сосредотачиваться на чем-то, но и общаться друг с другом. Для выставки на Венецианской биеннале в 2011 году огромная купольная центральная площадка российского павильона с помощью очень абстрактных, минималистических средств была трансформирована в пространство, напоминающее советский трудовой лагерь. А в нижней галерее я воссоздал секцию Андрея Монастырского и группы «Коллективные действия» из выставки «Тотальное просвещение», полуинтимное-полуофициальное пространство.

Т.С.: Да, прохождение сквозь эти пространства было дизъюнктивным опытом. Вы, очевидно, следовали модели Gesamtkunstwerk, а не повествовательной, исторической модели выставки.

Б.Г.: Я не хотел, чтобы это выглядело, словно русское искусство легко вписывается в западную историю искусства, потому что это не так. В нем есть разрывы и лакуны, у него иная темпоральность, разве нет? Когда я разговариваю с западными кураторами из разных музеев, большинство из них искренне верят, что русское искусство стало современным только после перестройки, то есть тогда, когда они сами его впервые увидели. Они не в курсе, что оно было концептуальным, процессуальным, экспериментальным начиная с конца пятидесятых годов. Чтобы изменить эту ситуацию, я попытался создать ощущение разрыва, ощущение, что русское искусство совершалось в других пространствах и в других отношениях между участниками и произведениями.