Круглый стол: можно ли показать всю Россию?

Триеннале музея «Гараж», «Трагедия в углу» и «Немосква не за горами» — за последние пять лет сразу несколько институций и кураторов предложили свой взгляд на те процессы, которые развивались в российском искусстве последние три десятилетия. Шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова обсудила с кураторами Дианой Мачулиной (проект «Трагедия в углу»), Анастасией Митюшиной и Валентином Дьяконовым (Триеннале), а также Германом Преображенским и Владимиром Селезневым (выставка «Немосква не за горами») взаимное притяжение и отталкивание этих проектов, специфику работы и выставочной репрезентации в регионах, локальные мутации, а также то, почему не стоит отказываться от больших проектов. Материал подготовлен в рамках совместного проекта, осуществляемого «Артгидом» и Благотворительным фондом Владимира Потанина и посвященного развитию культуры и культурных инициатив в регионах.

Мария Кравцоваглавный редактор «Артгида» |  Валентин Дьяконовкуратор отдела «Исследования» Музея современного искусства «Гараж» |  Анастасия Митюшинакуратор публичной программы Музея современного искусства «Гараж» |

Герман Преображенскийфилософ, куратор, доцент Тюменского государственного университета |  Владимир Селезневхудожник, куратор |  Диана Мачулинахудожник, куратор, старший преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ |

Мария Кравцова: Один из видимых трендов второй половины десятых — выставки, амбицией которых становится фиксация актуального состояния всего российского искусства. Триеннале музея «Гараж», «Немосква» и «Трагедия в углу» — три разных взгляда на процессы, идущие в российском искусстве с 90-х годов прошлого столетия. Но почему именно в последнее десятилетие возникла потребность в этой фиксации? Что подтолкнуло сразу несколько институций, а также независимых кураторов к тому, чтобы предложить свой взгляд на российское искусство как на нечто цельное, как это сделала Триеннале, или, в случае «Немосквы», основанное на противопоставлении и разрыве? Я хотела бы обсудить взаимное притяжение и отталкивание двух последних проектов, тем более что у меня есть версия, согласно которой «Немосква» родилась из институциональной травмы. Придумав и реализовав первую Триеннале, «Гараж» заступил на территорию, которую до этого считал своей Государственный центр современного искусства — территорию искусства вне «столиц». Считал, но за 25 лет своего существования ни разу не попытался представить то, что мы назвали бы дисплеем всего российского искусства. Лично мне импонирует подход, в котором условно «столичное» не противопоставляется условно «региональному». Я не считаю Москву чем-то оторванным от всей остальной страны. Большинство «москвичей» не родилось и не выросло в столице, а выбрало жить и работать здесь по прагматическим причинам. К тому же Москва огромная и многоукладная территория: я, например, живу в районе, где деревенский уклад вымер буквально на моих глазах вместе с его носительницами-старухами за пятнадцать последних лет.

Анастасия Митюшина: На самом деле, Триеннале как проект родилась из совершенно других предпосылок. Мы вовсе не исходили из того, чтобы показать в столице искусство регионов. Триеннале изначально ориентировалась на другого «другого» — на пресловутый Запад. У «Гаража» была амбиция представить то самое малоизвестное в мире «русское искусство», о котором постоянно спрашивали нашего бывшего главного куратора — Кейт Фаул, живущую между Москвой и Нью-Йорком. С 2014 по 2018 год, когда «Гараж» только осваивал свою новую музейную идентичность (в 2014 году основанный в 2008-м Центр современной культуры переименован и переструктурирован в музей «Гараж». — Артгид), в производстве выставок и публичных программ доминировала излишняя строгость, будто отменявшая эксперимент и возможность реагировать на живой художественный процесс вокруг: нужно все описать, объяснить, почему мы работаем с этим художником, а не с другим. И мне кажется, что Триеннале родилась из желания освободиться от этого формального подхода: наконец-то нам можно поработать с кем угодно, вне принятых квот — в рамках этого проекта показываем уже сложившегося художника, а в тот приглашаем молодого… Триеннале стала для нас возможностью работать с кем хочешь, как хочешь и интересоваться чем угодно в категории «российское искусство»: нам не хватало возможности регулярно представлять его в неоднородности и разнообразии, вне уже описанных тенденций и иерархий. Удачной и важной в этом смысле была инициатива Project Space, существовавшая во временном павильоне Сигэру Бана.

Мария Кравцова: Шокирующее заявление! То есть Триеннале дважды колониальная!

Анастасия Митюшина: Это не вопрос колониальности, а вопрос внутреннего развития. Любая институция развивается, и это развитие часто происходит в логике внутреннего конфликта, в выборе между тем, насколько институция демократична и открыта к собственным изменениям, проницаема к потребностям локальной сцены, и тем, насколько сильно она воздействует на художественную сцену, будучи ее глашатаем за рубежом, выбирая героев для продвижения и формулировки для описания местной ситуации. У нас был куратор, существующий между двумя сценами — российской и зарубежной, — и мы маневрировали, в том числе в поиске языка описания процессов в российском искусстве. Кейт первая нас научила говорить «региональный», а не «провинциальный»; «международный» (international), а не «зарубежный» (foreign).

Мария Кравцова: Я научилась этому 17 лет назад в ГЦСИ Нижнего Новгорода: куратор Любовь Сапрыкина мягко поправила меня и объяснила, почему лучше использовать именно термин «региональный».

Анастасия Митюшина: Сотрудники «Гаража» до 2013 года часто говорили о некоторых художниках и проектах «провинциальный», обозначая просто факт пребывания вне Москвы. Это была автоматическая привычка. Мы же не соревнуемся, кто первый начал употреблять правильную терминологию, мы описываем определенную ситуацию.

Мария Кравцова: Вопрос языка — это всегда вопрос власти.

Владимир Селезнев: Вообще-то, собирая первую Триеннале, кураторы «Гаража» работали не в чистом поле. В то время я был частью команды ГЦСИ Урал и хорошо помню, что всю предварительную работу делали именно сотрудники центра. Например, Света Усольцева из Уральского ГЦСИ составляла списки художников, с которыми потом приезжала встречаться куратор «Гаража» Снежана Кръстева. Поэтому часть работы «Гаража» была сделана «на местах». Такая вот интересная ситуация.

Анастасия Митюшина: Об этом открыто говорилось.

Владимир Селезнев: Да, Триеннале публично поблагодарила конкретных людей, которые помогали ей «на местах», но институцию — а именно ГЦСИ — нет. Это важное замечание. Второе важное замечание: в 2005 году филиалы ГЦСИ объединились и сделали «Человеческий проект» в рамках 1-й Московской биеннале современного искусства. Идея присутствовала всегда, но так и не удалось найти достаточное финансирование на ее реализацию. Кстати, слово «Немосква» как название некоего проекта впервые возникло аж в 2007 году. Тогда же появилась идея поезда, на котором из одного конца страны в другой едут художники из разных регионов, останавливаются в городах по пути следования и делают выставки. ГЦСИ предлагал этот проект РЖД, еще кому-то, но никто не заинтересовался. Деньги на такое найти было невозможно: какие-то региональные художники, какие-то выставки — кому это надо? А вот когда ты говоришь, что приедут кураторы-звезды, то деньги появляются сразу же.

Мария Кравцова: Можем ли мы быть уверены, что придя в РЖД 10–15 лет назад со списком «звездных кураторов», мы получили бы искомые бюджеты? Не факт. За последние десять лет наша сфера явно прибавила в репутационном весе. И в этом контексте мы видим уже совсем другое отношение к культурным проектам, причем связанным с современными практиками на местах.

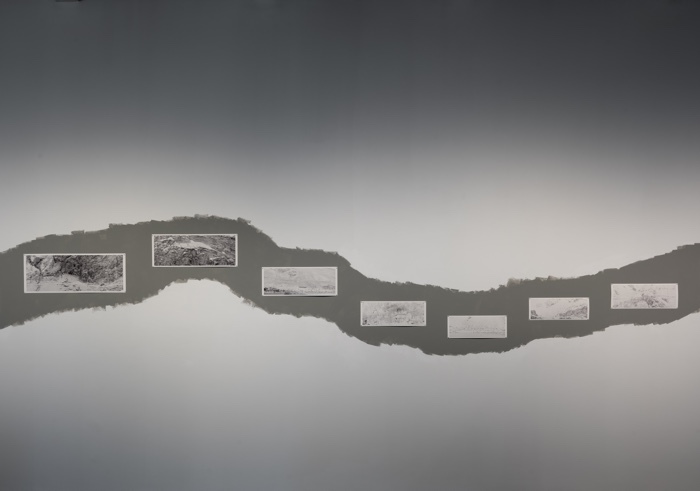

Диана Мачулина: Здесь очень важно время, о котором мы говорим. То, что в нулевые было невозможно, оказывается возможным в десятые и даже оформляется в некие тренды. Я пыталась объяснить себе, почему я на стороне «Немосквы» в плане исключения Москвы, хотя Маша совершенно верно отметила: поскреби москвича — и выяснится, что это недавно приехавший и ставший в столице известным или даже вышедшим на международный уровень художник. Но невозможно спорить с тем, что приехавший сюда автор подвергнется некой унификации, стандартизации по западным меркам и меркам московского искусства. Именно жесткие представления о том, как искусство должно выглядеть, чтобы быть принятым, поглощают авторскую идентичность и делают всех «москвичами». Поэтому поездки за пределы столицы — это попытка найти свежие силы и оригинальность. Мы все находимся в поиске новых энергий, потому что понимаем: энергия большого взрыва, зарождения процесса несоизмерима с обилием и достатком периода увядания. Поэтому при выборе художников для своего проекта «Трагедия в углу» я старалась избежать авторов, окончательно переселившихся в столицу. Хотелось дать слово людям, которые пытаются организовать местную сцену. В качестве примера приведу Ивана Горшкова: его работы экспонируются в Кельне и продаются в Париже, а он сам всю жизнь живет в Воронеже, заботится о Дивногорье и выставляется в галерее «Х.Л.А.М.». Но есть еще один аспект: мы должны осознать, что пришло время отдавать долги. Мы присваивали чужие ресурсы, а теперь нужно платить за это, как экономически, так и политически. И в этом смысле все большие проекты, пусть даже они инициированы в Москве, дают художникам новые возможности, в том числе финансовые, позволяют показать себя даже тем, кто, может, к этому не очень и стремились, больше вкладываясь в организацию локального контекста. И если «Гараж» в своем проекте пытался выстраивать общности, мы, наоборот, пытались показать различия географии. Поэтому я в полном восторге от карты «Гаража» — средневеково-фантазийной. Ее берега уже узнаваемые, но еще нечеткие, как будто нарисованные мелом: узнаем больше — сотрем, дорисуем. Свою карту мы строили по-другому. Для меня огромное значение имеет культурная пустота большой части страны и тот путь, идя по которому, можно найти современное искусство. Кто-то пришел к искусству благодаря ГЦСИ, кто-то через самоорганизации художников.

Мария Кравцова: Мне бы хотелось все-таки вернуться к тому моменту, когда начало оформляться понимание того, что актуальный художественный процесс не исчерпывается только Москвой и Санкт-Петербургом. Для меня это 2005 год, когда Любовь Сапрыкина из Нижнего курировала Павильон России на Венецианской биеннале. Как я теперь понимаю, это было первым шагом переориентации на новую политику, первой попыткой предложить нестоличный взгляд на современное искусство России, показать другую грань нашего искусства. В павильоне показали дико неспектакулярную инсталляцию «Провмызы» Idiot Wind, тогда как вся столичная художественная тусовка настаивала на том, что поразить международное сообщество можно только чем-то большим и зрелищным. И я помню кулуарную «критику»: в павильоне показывают черт-те что, не на что смотреть, иностранцев нечем удивить. Я внутренне металась между мнением в то время авторитетных для меня людей, которые говорили, что павильон — адский провал, и смутным, интуитивным ощущением того, что это важная альтернатива тому, что тогда производилось в Москве и на что Москва ориентировалась. Собственно, к чему все эти воспоминания: я хочу сказать, что расширение и синтез наших представлений о современном искусстве в России начались задолго до Триеннале, «Трагедии в углу» и «Немосквы».

Герман Преображенский: Я до сих пор не могу понять — каков предмет разговора?

Мария Кравцова: Я пытаюсь выяснить, почему появился и как развивался запрос на репрезентацию в рамках больших групповых проектов художественных процессов вне так называемых столиц.

Герман Преображенский: Энергия больших нарративов завихряется на наших огромных пространствах и дает странные мутации. Большой нарратив в некотором смысле себя выработал, и стали интересны отклонения от него. Не магистральная линия, а, как я их назвал, мутации. А они как раз в регионах и происходят.

Мария Кравцова: Давайте проясним: что вы подразумеваете под «большим нарративом»?

Герман Преображенский: Я говорю о колониальном нарративе. О том, что российское искусство идет в фарватере западного, развивается через усвоение его стандартов. Если упорядочить по времени подключения, то сначала к западному нарративу подтянулась Москва, а за ней все остальные. Тем временем мутации на местах жили своей жизнью, возникали и лопались, как мыльные пузыри, и только самые стойкие и нахальные художники уезжали делать карьеру в московское княжество. А сейчас появился интерес к тем, кто не уезжал и не уезжает. Мне, например, интересны люди, которые работают на местах. Мне локальность интересна. Я люблю копаться в мусоре и исследовать те небольшие различия, которые в нем встречаются. Я о мутациях этих знаю очень много. Они возникают из ориентации художника на какой-то магистральный нарратив, на большой мир, благодаря его разомкнутости в социальных сетях и интернете. Но региональный контекст искажает эту информацию; к тому же в городах, где живут эти художники, среда не так развита, общение не такое интенсивное, нет той скорости перемещения и насыщенности событиями, как в столицах. Все это в совокупности и создает странные завихрения мутаций. На образную систему художника влияют не только местный контекст и какие-то локальные истории, но и его бытовые условия, а также ближний круг. Раньше все это считалось недостатками, так же как и локальный говор, например. А с какого-то момента стало интересным. Найти и использовать свой язык стало необходимым.

Валентин Дьяконов: Не знаю, почему вы, Герман, говорите про локальные мутации — ваш проект, может, в силу того, что вы его слепили как тотальную инсталляцию, выглядит наиболее глобалистским из всех представленных на «Немоскве». Его язык — это язык проекта «Цветник» или постинтернета в целом. То есть в нем нет никакой локальной специфики, и это совершенно замечательно. Участники проекта Германа живут в интернете и достают из него то, что им нужно и интересно конкретно в их локальном контексте. Именно это превращает проект в универсальное высказывание о том, насколько ты можешь быть выразителен перед экраном, находясь в любой точке мира. В этом смысле название «Немосква» мне кажется неудачным не потому, что оно антиколониально, одновременно колониально и само себя гасит… Мне оно кажется бессмысленным, потому что при современном состоянии политической и социальной жизни России абсолютно неважно, в какой части этой Москвы/Немосквы ты находишься. Нет разницы, в какой конкретно деревне ты застрял. Ты можешь застрять в деревне Замоскворечье, ты можешь застрять в деревне Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Омск. Во всех этих точках на карте один уровень счастья. Само по себе счастье может быть разным, но его уровень зависит от каких-то совершенно других нарративов, и в случае культуры они не обязаны быть федерально-магистральными. Москва до сих пор центрирует финансы, но смысл и форму диктовать не может. Сегодня из любой точки мира можно подключиться к любому большому нарративу, в том числе, скажем, к нарративу о смерти, как это сделал Артем Филатов на той же «Немоскве». Большие человеческие зоопарки, в которые превращались раньше все большие смотры российского искусства, не имеют права на дальнейшее существование. Понятно, что там, где не убита социалка, легче и жить, и зарабатывать искусством. Но даже там, где ничего нет, вполне может возникнуть что-то. Однако это «что-то» тоже из чего-то должно прорастать, и метрополия может помочь здесь разве что деньгами. Потом, мы здесь вспомнили нулевые, но совершенно забыли о слоне в посудной лавке по имени Марат Александрович Гельман (признан иноагентом Министерством юстиции РФ, включен в список террористов и экстремистов). И мы, друзья, ему всем обязаны. Ну, хорошо, не все, но уж я-то ему обязан точно. Именно он первым сделал транссибирский проект под названием «Искусство против географии». И сделал он его — что тоже немаловажно — на деньги и в рамках предвыборной кампании Сергея Кириенко, а также в рамках глобального проекта «Культурная столица», антияковлевского (Владимир Яковлев — губернатор Санкт-Петербурга с 1996 по 2003 год. — Артгид) проекта в Петербурге. Потом был фестиваль в Москве и много чего еще. То есть стремление к децентрализации и провинциализации столиц, расслабленное отношение к самому понятию «столица» начал продвигать именно Марат Александрович еще в 90-е. А в 2000-е он, например, открыл в Перми резиденции для художников из других городов, но не из Москвы, делал выставки с немосковскими художниками и так далее и тому подобное.

Герман Преображенский: Но все-таки выставки он делал с московскими художниками. Он, к сожалению, тогда почти не развивал работу с местными авторами.

Мария Кравцова: Гельман программно противопоставлял себя московскому контексту и московскому снобизму, в том числе окружая себя художниками, выбравшими Москву скорее в качестве транзитного пункта. Большинство авторов, которые плотно сотрудничали с Гельманом, не родились и не выросли в Москве, их география и их истории были максимально широкими.

Диана Мачулина: Не только Гельман, и не только из Москвы пытались преодолеть географию. В 2003-м куратор Евгений Уманский из Калининградского филиала ГЦСИ придумал проект «9000 км». Он отметил ряд точек на карте страны, в которых искал инициативных кураторов и художников; выбор локальной темы внутри проекта оставался за куратором каждой точки. Проект был показан в выбранных регионах и за рубежом. Но я хотела бы вернутся к упомянутому Валентином «уровню счастья». Он зависит от усилий деятелей культуры, работы арт-институций? Потому что при всех недостатках проекта Гельмана в Перми статистические показатели говорят нам о том, что население не просто перестало убывать, но его стало больше. Гельман смог остановить отток населения за счет культурных проектов.

Мария Кравцова: Я постоянно об этом слышу, но хотелось бы увидеть исследование на эту тему своими глазами.

Диана Мачулина: Думаю, была какая-то статистика. Пруфлинка у меня, конечно, нет.

Мария Кравцова: При измерении уровня миграций мы должны прежде всего понимать, кто уезжает, куда и почему. И это совсем другие принципы социологических исследований. С другой стороны, я соглашусь с тобой вот в чем. Я читала исследование, которое Высшая школа социальных и экономических наук делала по заказу Фонда Потанина. Целью исследования было выяснить, может ли культура стать драйвером развития территорий, и если да, то при каких дополнительных обстоятельствах. И, действительно, респонденты в разных точках страны говорили о том, что им в принципе нравится их город, но в нем не хватает культурных инициатив, некой событийности, а также подчеркивали, что развитая культурная сфера может играть роль дополнительного конкурентного преимущества. Когда мы рассуждаем о роли культуры в развитии городов, мы должны рассматривать ее в широком контексте. До десанта Гельмана Пермь вовсе не представляла собой пустое место. В городе, например, довольно сильный университет, где работают известные на всю страну исследователи вроде Галины Янковской. В Перми и до Гельмана существовала собственная, самобытная, не зависимая от него и, естественно, его пережившая культурная экосистема и много чего еще. Кураторы первой Триеннале в качестве интересного примера приводили Волгоград, где была не развита именно художественная среда, зато имелась своя музыкальная сцена. Нам всем было бы здорово осознать, что не только то, что мы называем «искусством», может формировать культурный контекст места, и отсутствие где-то именно «искусства» — вовсе не приговор.

Герман Преображенский: Я хотел бы уточнить, что говорил не про идентичность, а про множественность. Мы научились видеть более мелкие детали, отклонения от глобальных историй и то, что эти отклонение не мешают высказываться по совершенно разным поводам, например на такие темы, как смерть.

Валентин Дьяконов: Множественность — это глобальный мейнстрим. Везде эта самая множественность, причем множественность, которую производят локальные сообщества вне метрополий. Сейчас это главная тема в гуманитарной науке — все, что связано с постколониальным и деколониальным.

Диана Мачулина: То есть мы признаем возможность говорить на множестве языков, исключая при этом универсальный английский, который используется для коммуникаций по всему миру. Художественный язык международного формализма отчасти является таким же универсальным, но, может, настало время, когда интересней слушать говоры и акценты.

Герман Преображенский: Мне кажется, одно другого не исключает. Говорение на каком-либо малом языке не означает того, что мы не владеем большими нарративами. Почему, например, украинцы выбрали говорить на родном языке, зная, что они потеряют, отказавшись от русского языка как более глобального? Они просто хотят заново пройти этот путь, сделать свой выбор. Локализация и ее рефлексия — это уже осознанный выбор, который строится на ряде отказов и одновременно на сохранении доступа к большим нарративам. Локальность региональных художников складывается не в результате отсутствия доступа в интернет — он есть у всех. Она связана с их телами, которые находятся в определенном месте, впитывают в себя локальный контекст, срастаются с ним. Эти художники не обязательно отдают себе отчет в том, что нашли свою идентичность в каких-то тюменских наличниках. Но в том, что они делают всегда, в своей повседневной жизни, неустранимо присутствует это обстоятельство. И не надо стремиться к его объективации для последующего предъявления. Возможно, оно просто станет частью инструментария их дальнейшей работы. Благодаря zoom’ам и вконтактам виртуальная встроенность в разные окна мультиплицировалась и сделала время таким тесным, что единственным ограничителем в итоге оказывается только наше тело. Оно напоминает нам, что мы не можем быть в ста местах одновременно, хотя в принципе находимся в параллельной коммуникации с десятками человек. Именно это я имел в виду, говоря о значении телесности, а вовсе не экспрессивную телесность 1990-х или трансгрессивную 1960-х. Сегодня тело играет роль принудительного ограничения: оно — ошейник, накинутый на медиа.

Мария Кравцова: Это интересное замечание. Советские художники 1970-х годов ходили по Москве, как по Парижу, виртуально, у себя в голове проживая какую-то совсем другую жизнь в другом, на самом деле воображаемом мире. Тело подворачивало ногу на рытвине в асфальте, но этого даже не замечали. И тут мы заново почувствовали это тело и ногу, которую подвернули. Мы стали ценить возможность перенести свое тело в пространстве в какое-то другое, но при этом физически существующее, а не виртуальное место, где находятся реальные люди, а не аватары. Карантин с его ограничениями заставил нас себя заново физически почувствовать…

Герман Преображенский: …и пересобрать.

Диана Мачулина: Телесность есть не только у нас как у производителей или потребителей искусства, она есть и у самого искусства. Многое познается в подлинности фактур, объеме, понимании масштаба. Запах разлагающегося биоматериала или звон металла под твоими ногами не передашь онлайн. Поэтому, даже не смотря на карантинные ограничения, открываются большие выставки в физических пространствах. Экспонируется множество объектов. Зачем это делается? Может быть, для того, чтобы подтвердить наше присутствие в мире рядом с искусством.

Мария Кравцова: В связи с «Немосквой» обсуждалась идея того, что надо заканчивать с большими, дорогостоящими проектами и переходить к работе на местах. Но очевидно, что большие выставки выгодны институциям, и они никогда от них не откажутся.

Валентин Дьяконов: Институции никогда не откажутся от больших выставок!

Анастасия Митюшина: И художникам тоже нужны большие выставки, они кайфуют, знакомятся с новыми людьми. Выставочная среда, монтаж — это невероятно значимые для художника события, и не так уж важно, состоялась выставка как событие для зрителя или нет… Художники общаются друг с другом, помогают друг другу, за что-то борются, попутно узнают искусство друг друга и начинают видеть друг в друге людей. Не просто очередного победителя, номинанта какой-нибудь премии или художника из галереи N, но человека, который, например, добивается, чтобы саунд-инсталляцию было слышно. В такой момент понимаешь, что надо продолжать делать большие выставки.

Владимир Селезнев: У меня предложение не отказываться от больших проектов, а переносить их туда, где их до сих пор не было. Понимаю, это сложно, но нужно сдвигать сферы влияния. Например, следующая Триеннале должна открыться в каком-нибудь неочевидном и неожиданном месте.

Диана Мачулина: В контексте этого разговора логично рассказать о нашем опыте. Сначала мы показали «Трагедию в углу» в Музее Москвы, который был для меня воплощением власти и централизации. Музей, тем более московский, ратифицирует художника. То, что он выставлялся в большой столичной институции, может помочь улучшить его локальную ситуацию, влияет и на его творческую биографию, и на его взаимоотношения, например, с бюрократической властью на местах, где он пытается выстроить свою среду. Именно поэтому от больших проектов не стоит отказываться. Но когда мы начали думать о том, куда везти «Трагедию» после Москвы, я решила, что в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде и без меня разберутся, как и где показывать локальные контексты. Я там не нужна. Поэтому мы поехали в Ижевск, где три поколения художников работают над тем, чтобы искусство не перестало существовать. И по факту оно страшно нужно людям, хотя местные власти уверены, что достаточно одного Музея Калашникова — и туристов не убудет. В Ижевске люди ходили на нашу выставку по нескольку раз. Поэтому если выбирать, куда везти большой проект, то, наверное, именно туда, где его еще не было и он действительно нужен.

Мария Кравцова: Я хотела бы затронуть тему принципов курирования. Насколько я понимаю, все три проекта — плод коллективного кураторства.

Диана Мачулина: Не совсем так. Состав «Трагедии в углу» — это мой личный выбор. В моем проекте действительно были художники, с которыми я познакомилась через других участников, например авторов статей в каталог, но не очень много.

Валентин Дьяконов: У «Немосквы» и второй Триеннале действительно есть эта общая черта, важная точка схода — коллективность и отказ от объясняющих, классифицирующих высказываний. Попытки объяснить и классифицировать предпринимались на всех предшествующих проектах — от выставок Гельмана и Пьера-Кристиана Броше, о котором мы чуть не забыли, с его проектом «Будущее зависит от тебя» до первой Триеннале. Эти проекты пытались продемонстрировать некую внутреннюю связанность российского искусства и предложить какую-то классификацию. А «Немосква» и вторая Триеннале стали антиклассификаторскими проектами. И это очень важно. Не обязательно все классифицировать, не нужно сводить к единому знаменателю. Нужно, как правильно сказал Герман, всячески, всеми способами подчеркнуть множественность сцен и коммуникаций внутри этих сцен…

Анастасия Митюшина: Мне кажется, в этом и есть самый радикальный политический жест на данный момент. Жест, которого нам не хватало в российской культуре! Отказ от бинарной системы!

Мария Кравцова: Это радикальность еще постструктурализма, Настя!

Анастасия Митюшина: Маша, вопрос в том, как это реализуется в действительности. Первая Триеннале мыслилась по-настоящему коллективным проектом. Большая команда кураторов отправилась в регионы с целью отобразить эту множественность. А потом возник испуг большой институции — как все это показывать? Из этого испуга возникла классификационная сетка. Но это моя версия. Валя, может быть, иначе на это смотрит.

Герман Преображенский: Именно идея коллективного кураторства сделала лично для меня возможным участие в «Немоскве». То же самое могу сказать про Триеннале. Я очень поддерживаю принцип делегирования и горизонтально распределенного кураторства, который лег в основу второй Триеннале в противовес первой редакции проекта, абсолютно колониальной.

Диана Мачулина: Я хотела бы адресовать дополнительный вопрос Валентину, говорившему об отказе от большого нарратива и опоре на горизонтальные связи. А чем Триеннале хуже Documenta, которая раз за разом с переменным успехом, отчасти подводя итоги, отчасти планируя, умудряется изобретать этот большой нарратив для всемирной сцены искусства? Идея сложить с себя кураторскую и экспертную ответственность в масштабном показе российского искусства оборачивается некоторой дезориентацией. При всей остроумнейшей идее второй Триеннале выставленные на ней вещи слишком неравноценны, и тут мы перестаем понимать, за что топим.

Валентин Дьяконов: Мы ни за что не топили. Это был чистый эксперимент, формальное упражнение в делегировании по определенным правилам. И каждый автор должен был признаться в том, кем он является и кем становится по отношению к своему соратнику. Я уже прочитал две рецензии с совершенно одинаковым посылом: Триеннале в очередной раз доказала, что искусство — это не соревновательный спорт, есть плохие и хорошие художники. И к этому всему прилагалось два разных списка хайлайтов биеннале, в котором не было ни одного совпадения по именам. Два разных списках «по-настоящему хороших, серьезных художников».

Мария Кравцова: Я провела с одним из этих рецензентов сорок минут в такси, убеждая его в том, что расчленение любого проекта на «хороших» и «плохих» авторов, выбор неких «хороших произведений» из общей массы произведений и их обсуждение — это не современная оптика. Тем не менее большинство оценок до сих пор строятся именно на ней. Но подобные проекты нерасчленимы и не сводятся к показу неких «хороших» произведений на фоне не таких «хороших». Не стоит сосредотачиваться на отдельных работах и персоналиях — сейчас имеет смысл говорить о процессах и процессуальности.

Анастасия Митюшина: Собственно, в том, чтобы попытаться продемонстрировать именно контекстуальность, а не вырванные из нее отдельные работы отдельных авторов, и заключался наш интерес. При этом даже региональный контекст уходил на второй план по сравнению с контекстом личных связей и отношений, которые мы и попытались проявить. И через эти личные отношения и связи мы попробовали подсветить локальные контексты. Приведу в пример Калининград. Кирилл Глущенко, Митя Забелин, коллектив «Сан Донато» и Юрий Васильев — четыре очень разных автора и четыре очень разных проекта. Если бы мы собирали Триеннале только по региональному принципу, их вещи никогда не оказались бы в одном проекте, потому что это очень разноуровневые художники с разным запросом. Для меня главным в нашем проекте является даже не выставка как результат, а те отношения, которые сложились за время ее подготовки.

Мария Кравцова: В которых вы видите будущую базу для развития проекта, изначально заявленного как периодический.

Анастасия Митюшина: Как заметил критик Павел Герасименко, рано или поздно закончатся вариации комбинаторики, и интересно, как из этого положения будут выходить кураторы. В данном случае наш личный выбор как кураторов совпал с внутренней логикой развития Триеннале как проекта. Очевидно, что после картографирования первой Триеннале надо было придумать способ разрушения этих искусственно очерченных границ. И наша логика заключалась в том, чтобы снести предыдущую карту, инициировать новые отношения и, возможно, к следующей итерации Триеннале получить некий новый результат — искусство, которое родится после того, как закончатся варианты комбинаторики.

Мария Кравцова: Я переадресую вопрос Вале. Я правильно поняла, что вторая Триеннале заняла по отношению к первой критическую позицию?

Валентин Дьяконов: Почему критическую позицию? Она сделана на плечах гигантов — художников первой Триеннале, но сделана так, как сейчас надо делать выставки. И сделанная похожим образом «Немосква» подтверждает мое мнение. В «Немоскве» больше субъектности и субьективностей, но они находятся в очень небанальных и нефатальных отношениях друг с другом.

Владимир Селезнев: У кураторов «Немосквы» не было конкретной задачи показать свои регионы. Более того, каждый из нас постарался внутри своего проекта сделать коллаборацию с художниками из Санкт-Петербурга, города, который, с одной стороны, является «культурной столицей», а с другой, страдает от отсутствия больших проектов для художников. И если честно, мне очень понравилось то, что получилось у меня, хотя Черепановы и группа «Север-7» до этого были незнакомы друг с другом. Кураторам хотелось подчеркнуть, что не важно, где ты живешь, на Урале или в Санкт-Петербурге, — сознание и там и там у художников работает похоже, и их проекты имеют некий общий знаменатель.