О блеске и нищете искусства — на фоне пандемии

Станет ли коронавирус новым понятием в языке культурной критики искусства? Ответ на этот вопрос — в конце статьи, в которой Лёля Кантор-Казовская, завершая трилогию эссе о постмодернизме, застое и официальном и неофициальном искусстве в СССР, рассуждает о фундаментальной ошибке, произошедшей при апроприации постмодерной теории в России, и о том, как вписать в общую историю искусства официальное и неофициальное направления советского периода.

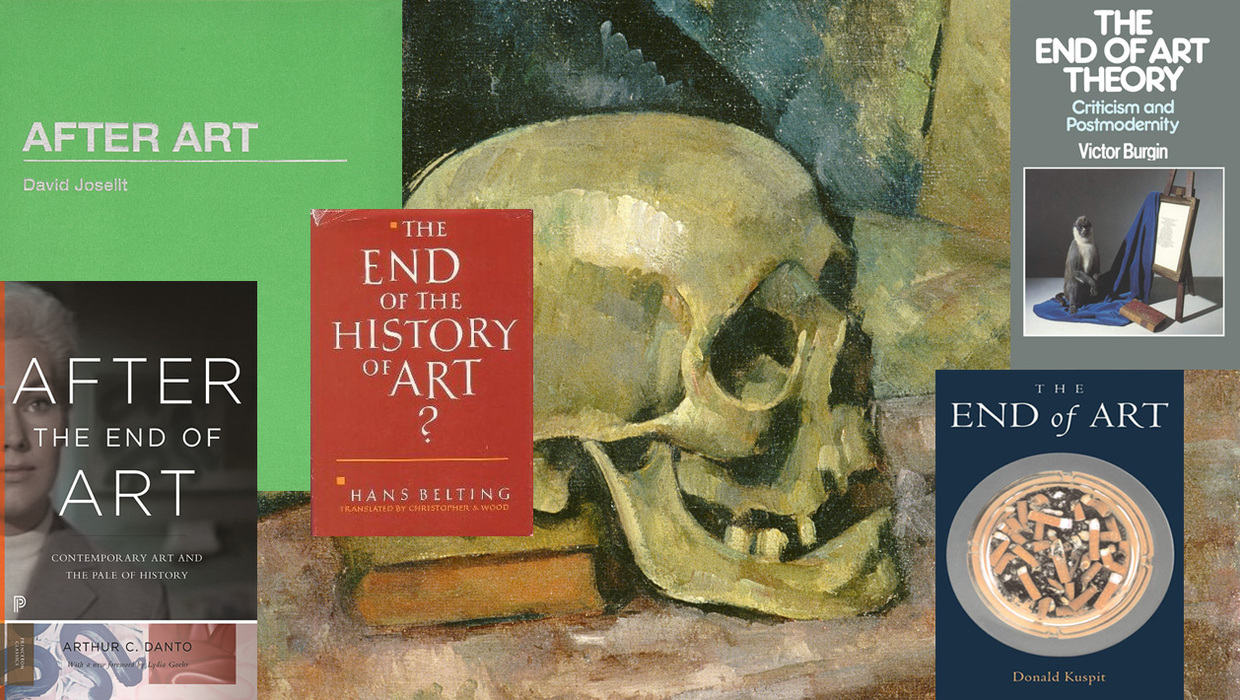

Коллаж: Артгид

Коллаж: Артгид

Некоторое время назад, в процессе возникших в Фейсбуке споров о «хорошем» и «плохом» искусстве советского времени, художник Анатолий Осмоловский (признан иноагентом министерством юстиции РФ) устроил что-то вроде интеллектуального бунта. В хорошо функционирующем современном культурном поле он выступил против его постулатов (того, что на социологическом языке называется «докса»), потребовав признать, что «хорошее» искусство существует, что его эффект — не фантазия и что его производство отвечает некоторой важной человеческой потребности. Это по сегодняшним временам — акция не слабее, чем пойти и лечь перед всеми на Красной площади в виде слова «х*й». Потому что культурное поле — это вид власти, художник от него зависим: правильное проговаривание его установочных идей обеспечивает понимание людей, авторитет, связи, символический капитал. И тут нельзя терять лицо, нужно помнить и транслировать то, с чего сегодня, по сути, начинается художественное образование: искусство — это все, что в тот или иной момент люди рассматривают как искусство, все оценки субъективны и продиктованы интересом, рынком и политикой. Художник упаковывает в свой продукт общественно значимый месседж, а что хорошо и что плохо — решает институт музейных выставок, премий, публикаций.

Смелость, как и все, хороша к месту — так и у постов Осмоловского в сети была важная цель и причина нарушить постмодерный консенсус: его привел к ней активно обсуждавшийся в тот момент практический вопрос «Как выставлять искусство советского периода?». Оказалось, что через широкое сито этого консенсуса к нам валятся не самые очевидные вещи. Образовалась партия коллег, считающих, что в экспозициях должно быть представлено все, что производилось и находилось в поле общественного внимания в то или иное время — как свидетельство истории и безотносительно к критериям «качества», само наличие которых кажется большинству сомнительным. Тут же выяснилось, что если провести этот принцип последовательно, то экспозиции Третьяковки не хватает работ Налбандяна, Глазунова, Шилова и других. Иначе говоря, проверку практикой наш консенсус не проходит — нет сомнения, что такая экспозиция скандализует общество, причем не только профессиональное и не только в России. Но альтернативой этому решению, кажется, может быть только находящееся за пределами консенсуса различение «хорошего» и «плохого» искусства.

Мое предложение было разделить территории на те, в которых это различение желательно и возможно, и те, где оно нежелательно, и определить задачи художественного музея, в отличие от музея исторического. И прежде всего понять: есть ли такая разница в принципе? Хотим ли мы ее видеть? Оказалось, что, несмотря на горячую любовь к «хорошему» искусству (сужу по своей ленте в Фейсбуке, где отчетов о шедеврах не меньше, чем котиков), на теоретическом уровне историческую ценность артефакта понимают все, а связываться с художественной не хочет никто. Впрочем, судя по тому, что Осмоловского не очень сильно изругали за ересь, не исключено, что время ревизии постмодерного консенсуса уже настало, и просто у него пока нет твердой теории, — а менять стратегию, не имея теории, — значит пускаться в авантюру. Я, возможно, еще далека от того, чтобы предоставить такую теорию, но опишу здесь корни постмодернистской критики института искусства, чтобы поставить давно интересующий меня вопрос: как именно и с каким креном современное культурное поле в России восприняло и практикует эту критику? Как оно производит амбивалентность в отношении художественного, характерную для постмодерного состояния? Я уже намекнула в предыдущей статье, что современная почти боязнь искусства и суждений качества связана с тем, что искусство подозревают в чем-то тоталитарном. Теперь постараюсь рассказать, почему это так, в какой мере эта позиция была в свое время неизбежна и актуальна ли она сегодня.

* * *

Поскольку я не философ, я предлагаю говорить об искусстве и художественном качестве не как о свойстве самих предметов, а как о части особой культурной практики, в которую входят художники, музеи, выставки, критика. Наша задача, соответственно — понять, когда, как и почему эта практика стала столь самостоятельной и важной частью общественной жизни, что центральный для нее вопрос «искусства» заслужил быть объектом вначале своего рода культа (или, по выражению Беньямина, «негативной теологии»), а затем общественных фобий и критики. Несомненно, эмансипация некоторых предметов (которые при своем происхождении могли служить чем угодно) от быта, церковных практик и ритуала и даже от задачи украшения интерьера и экстерьера, их призвание служить только лишь объектами «незаинтересованного удовольствия» — это процесс раннего нового времени. Для нас «незаинтересованное» удовольствие (то есть связанное с формой объекта, а не с его реальными свойствами, которыми можно воспользоваться) — очень привычное дело, но в свое время оно было признаком развитой личности: оно считалось исключительно чистым, моральным и общественно ценным, потому что, как писал современник этого процесса Джозеф Аддисон, «очень немного людей знает, как… иметь вкус к таким удовольствиям, которые не являются преступными: …самый первый шаг за пределы деловых занятий ведет их к пороку или безумству». Получение этого удовольствия требовало от человека развитого воображения, обладая которым, как пишет Аддисон, можно «общаться с картиной и обнаружить приятного компаньона в статуе». Постепенно мы видим в обществе XVIII века развитие целого ряда институций, смысл которых в том, что «удовольствия воображения» превращаются из частного дела в важный общественный ритуал: публичный театр, выставка, концертный салон.

В это же самое время философия еще глубже теоретизирует связь художественного опыта с этикой, утверждая, что в эстетическом переживании есть структурное подобие этическому сознанию, и таким образом это переживание, минуя разум, ведет человека к нравственной позиции более верной и приятной дорогой, чем путь проповеди. Ради такой важной общественной роли, по мнению Канта и его последователей, искусство должно получить полную автономию от других функций, в том числе сентиментальной или назидательной, не говоря уже о политической ангажированности, которые ослабляют эстетическое. Особенно настаивал на этом Шиллер, который считал, что революция во Франции была бы более успешной, если бы была заменена революцией эстетического воспитания. Романтики, под его влиянием, также видели в искусстве все ценности религии и морали сформулированными в «иероглифическом» виде визуальной формы. Только при этом место канонической религии у них заменяет спиритуалистический опыт трансцендентного (то есть, говоря по-русски, «неведомого» или «невыразимого»). Как писал Делакруа, предметы в картине — только мост, «который поддерживает ваше воображение по мере того как оно испытывает глубокие и неизвестные чувства, так сказать, иероглифом которых являются эти формы». Заметим, что с самого начала осознания эстетического опыта он описывается как опыт коммуникации («беседа» или «мост»), поддерживаемой через воображение и доставляющей радость особого рода.

Открытие опыта эстетического, его культивирование и демократизация, и даже его трансцендентализм были следствием научной революции не в меньшей степени, чем открытие законов физики, и даже были с этими открытиями тесно связаны: Аддисон в своих статьях ссылается не на кого-нибудь, а на Ньютона и его теорию цвета, чтобы показать, что человек живет, по сути, в мире воображения, которое должен всячески культивировать и развивать.

Если мы заглянем в крупные европейские музеи, созданные в большинстве своем в XIX веке, то увидим, что их содержимое плюралистично и ни в коей мере не является производным какого-то одного академического канона. Линейка, которой следует музейная практика, — не канон правил, а отбор по интенсивности переживаемого опыта коммуникации с объектом и невербализуемого, но четкого отклика психики на его материальную структуру — то, что на музейном языке и называется «отбор по художественному качеству». Здесь заключено неудобство, поскольку переживание субъективно и может не совпадать у разных индивидуумов, так что суждение о том, что должно быть в музее, делегируется «экспертам», и даже это не исключает споров между ними и развилок, связанных с обновлением вкуса. Но в самой идее качества никто не сомневается, более того, разногласия — это существенная часть той практики, о которой мы говорим.

Особенно большую смуту в этот вопрос внес авангард. В конце XIX — начале XX века передовая наука еще раз сделала рывок, в очередной раз показавший, что действительность совсем не такова, какой ее видит наивный обыватель и научный позитивист. Современное искусство очень скоро предложило свои идеи формы и свои пути в «неведомое» и описало его в пространных художественных теориях. Среди этих путей фигурируют абстракция, диссонанс, абсурд, примитив, развеществление, автоматизм, бессознательное, безобразное и так далее. Во многих случаях интенсивность коммуникации с новым искусством строится не только на форме, но и на предыдущем знании о том, что было отвергнуто или переформулировано заново авангардным художником. Это течение поставило вопрос качества с ног на голову — не уничтожив его по существу. Этому этапу соответствует особый тип музея — «музей современного искусства», который сопровождает эту творческую лабораторию, аккумулируя в себе ее результаты и поддерживая живых художников. Более того, авангардное искусство уже видело себя и за пределами музеев, стремясь внести трансцендентный смысл в повседневную жизнь и оплодотворить им другие социальные практики.

И все же эта стадия искусства и эстетического опыта со всем разнообразием стилей и направлений, идущих от начала нового времени, внезапно завершилась в XX веке — хоть и не так, как хотел бы Гегель, который предсказывал конец искусства еще в XIX веке. Если в нашей постмодерной фобии искусства есть здоровое зерно — то оно основано на этом сломе культуры.

* * *

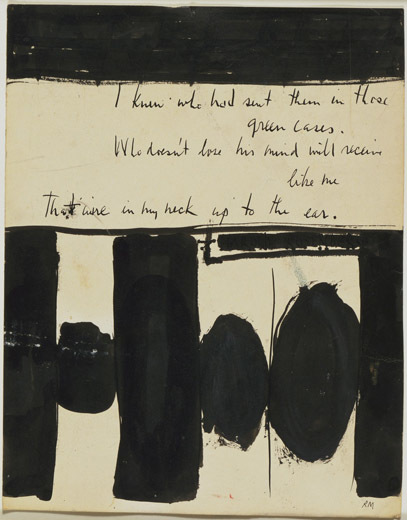

Во второй четверти XX века эта общественно ценная практика вместе со всем старым обществом не выдержала морального испытания катаклизмами, которыми сопровождалось то несчастное столетие. О надвигающемся позоре искусства предупреждали Герберт Маркузе и Вальтер Беньямин в 1936 году в Европе и Клемент Гринберг в Америке в 1939-м. Все они видели, что искусство, поставленное на промышленную основу XX века, сращивается с тоталитарными силами, что Гитлер, говоря словами Беньямина, добивается «эстетизации политики», а Сталин (как отметил Гринберг) видит в искусстве действенный инструмент промывания мозгов. И оба в своем вторичном использовании искусства имитируют его эффект, а не только внешние стороны. Война и сопровождавшие ее массовые убийства были катастрофой, которая на Западе полностью разрушила веру в гуманистическое достоинство автономного эстетического переживания. И тут кроются реальные, а не выдуманные корни нашей современной «боязни искусства». Она выросла не на пустом месте, хотя это ощущение отвращения от искусства по-разному распределилось в странах побежденных и победительницах, оккупированных и не оккупированных, социалистических и капиталистических — поскольку по-разному там ощущалась и вина за случившееся. Советский Союз эта тема в культуре вообще тогда не затронула — напротив, тоталитарное искусство расцвело там после победы пышным цветом. А на Западе вторая часть столетия прошла под знаком критики искусства как института, который оказался эффективным коллаборационистом. Все началось сразу с радикального отрицания: в 1949 году в конце статьи «Критика культуры и общество» немецкий философ Теодор Адорно написал свою знаменитую фразу: «Писать стихи после Освенцима — это варварство». Разумеется, понимать это заявление стали в расширенном смысле: не только лирическая поэзия, но и искусство как таковое, поскольку оно оказалось инструментальным в механизме Третьего рейха, должно было быть отвергнуто и исключено из новой жизненной организации. Более того, вину искусства нельзя было «очистить» критикой: как Адорно писал там же, критика культуры — это тоже производство культуры, и такой же мусор, как культура, дискредитировавшая себя. Выходом было бы молчание — собственно, в американском искусстве известия о произошедшем в Европе породили именно такую реакцию: Барнет Ньюман и Роберт Мазервелл осознали свой уход в абстракцию как молчание ужаса, подобного ужасу греческой трагедии и выражаемого в категориях «возвышенного». Но Адорно был более радикален: единственным самовыражением, которое он признавал, был «крик боли человека под пыткой», а Брехт видел выход в ангажированности — да, той самой ангажированности, которая делала искусство не-искусством, только на сей раз речь шла об ангажированности в социальное улучшение общества.

Особенного осуждения Адорно удостоил производство искусства на основе экзистенциализма: это современное продолжение трансцендентальной философии было плодотворной почвой художественного модернизма, ибо поставило в центре выразительных средств глубокое «лирическое я». Но именно это по факту оказалось особенно пригодным для службы рейху, потому что оно придавало лжи форму крайней личной искренности. Этот, как назвал свою книгу Адорно, «Жаргон аутентичности» известен нам и в советском тоталитарном исполнении (достаточно вспомнить «Слово к товарищу Сталину» Михаила Исаковского: «Оно пришло не ожидая зова // Пришло само — и не сдержать его…»). Не различая в своей критике самого искусства и его китчевой «имитации», смешивая в своей злой филиппике против лирики поэзию Рильке и вторичных поэтов, Адорно готов был уничтожить само поэтическое творчество навсегда.

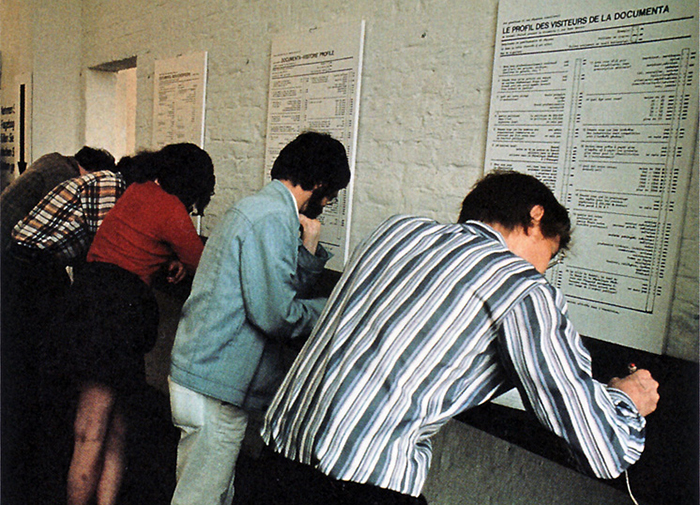

Разумеется, полный отказ от искусства казался на Западе поначалу событием невероятным, которого никто не хотел, но процесс пошел в «размазанной» форме, как критика института искусства, которая постепенно завоевала сцену. Критическая теория и начинается от работы Адорно, который совместно с Максом Хоркхаймером разработал понятие «культурной индустрии». Его смысл заключается в том, что ни один культурный и художественный конструкт не свободен от намерения манипуляции зрителем. Визуальное искусство — это сила, к которой без оружия критики лучше не приближаться. Собственно, большинство теорий искусства созданных после этого, говорят не о том, как делать искусство, а о том, как обезопасить себя от манипуляций фальшивой искренностью и неискренней изобразительностью, как ориентироваться в мире симулякров и как быть художнику, чтобы не влиться в ряды манипуляторов. В течение 1960–1970-х годов международное художественное сообщество выработало соответствующие («концептуальные») стратегии, которые произвели настоящую революцию в этой сфере. Одна из этих стратегий была разработана в концептуальном искусстве — это атака на музей как институт трансцендентного визуального воображения и на «качественный подход» к форме как его инструмент. Центральным для этого подхода становится демонстративный антиэстетизм и антиформализм: художник оперирует понятием или действием, минуя форму, или использует форму из сферы обыденного, противоположной эстетическому опыту. Второе лекарство от манипулятивного компонента искусства — активная ангажированность в общественную повестку. Вплоть до того, что эта тенденция политизирует не только художников, но и сам музей, который начинает активно осознавать себя как агента политической повестки (как раз недавно состоялось заседание ICOM по поводу того, чтобы внести этот момент в дефиницию того, что такое музей во всем мире). Так сформировалось то, что мы сегодня называем «современным искусством», и его «институция-активист» (которая иногда называет себя музеем и иногда совмещается с ним).

И наконец, этот теоретический отход от модернизма сопровождался критикой собственно модернистского искусства — по преимуществу абстрактного (о чем я уже писала). Абстрактный экспрессионизм, замешанный на экзистенциальной философии, стал первым оригинальным американским течением в искусстве, а лет через пятнадцать — и первым, обвиненным в коллаборационизме с властью — хоть и не с фашистской, а с современной империалистической, с государством, которое в это время вело войну во Вьетнаме. Визуальная и формалистическая абстракция, даже в форме минимализма и концептуальной абстрактной формы для нового поколения критиков стала неприемлемым видом искусства. Розалинд Краусс в 1979 году в статье «Решетки», посвященной минимализму — этой пограничной форме между минимальным состоянием искусства и его полным концом, — написала, что, как всякая созданная художником форма, минималистическая абстракция несет в себе остатки трансцендентализма, и заявила: «Нам должно быть неудобным произносить слова “дух” и “искусство” в одном и том же предложении». По мнению Краусc, искусство стало в XX веке «прибежищем религиозных эмоций» или «светской формой веры». Краусс отрицала это латентное «духовное» содержание, потому что, как она писала, любой спиритуализм расходится с научным представлением о мире. Благодаря этому постулату современный «отрицатель искусства» обретает солидное эвристическое основание для своей позиции — он ощущает себя на стороне науки против теологии.

Нет сомнения, что, квалифицировав абстрактное искусство как форму религиозности, Краусс сильно редуцировала его содержание. На самом деле, как мы видели, эстетический опыт не противоположен науке, скорее напротив — он из нее вытекает. Художники авангарда, абстракционисты Василий Кандинский и Казимир Малевич или Барнет Ньюман и Джексон Поллок делали выбор не между наукой и религией, а между двумя представлениями о том, чему на самом деле учит наука. Не вера, а скепсис (в отношении рациональной позитивистской картины мира), сомнение, стремление к неизвестному, надежда, дискомфорт, страх, диссонанс, абсурд — это типичные настроения модернизма, тот опыт, который он стремится разделить с обществом. До того, как американская критическая теория под влиянием европейской философии стала бороться с модернизмом, отношение абстракции к «духовному» опыту более нюансированно и адекватно, чем Краусс, описал Мейер Шапиро. В его интерпретации модернизм (и его ультимативная форма, абстракция) если и имеет отношение к «духовному», то НЕ потому что предлагает какие-то верования. Причина в другом: в нем заложена возможность той самой коммуникации, или, как он пишет, «приобщения» (communion) зрителя к восприятию и философии художника. Приобщение, как он уточняет не эквивалентно «сообщению» или получению заранее заготовленной информации, это созерцательное воссоздание зрителем художественного произведения согласно его опыту, процесс, в котором зритель не только воспринимает, но и сообщает произведению самого себя, обогащая его и обогащаясь более чувствительным воображением другого, то есть художника. Сакраментальная коннотация слова communion подразумевает, что коммуникация с психикой другого через материальную структуру произведения и есть весь «духовный хлеб» современного человека.

Эта более мягкая американская реакция на модернизм и искусство в целом не удержалась под напором волны европейского иконоклазма. Европейское чувство вины искусства и императив его критики были восприняты в Америке под влиянием борьбы с истеблишментом во время войны во Вьетнаме и сформировали Краусс и ее журнал October. У модернизма на Западе не было больше шансов по политическим причинам, и он умер. И поскольку модернизм был последней на тот момент опознаваемой формой искусства, ощущение конца искусства стало всеобщим. В 1980-х годах книги о «конце искусства» стали появляться во всем западном мире одна за другой: коллекция заголовков на эту тему насчитывает полдюжины важных книг, которые все должны прочесть (часть из них представлены на коллаже-заставке) .

Разумеется, на практике «качество» как важный признак искусства не исчезло безвозвратно, потому что оно присуще самой профессии и осталось в недрах художественного образования, будучи неустранимым из некоторых его сфер (например, фотография). В какой-то момент теоретики культуры встали перед проблемой превращения постконцептуальной и постмодернистской художественной деятельности в культурную индустрию нового типа. И разумеется, как только что-то очень спектакулярное появляется в поле зрения, оно вызывает подозрение и критику, потому что художественный мир следует одному из основных принципов, который давно уже сформулировал Маркузе: «хорошее искусство» обладает таким сильным позитивным эффектом, что как ни вкладывай в него критическую интенцию, оно создает «психическую гармонию», таким образом работая как «компенсация за недостатки общества», заставляя забыть о них.

* * *

Теперь о нас. Российская критика искусства как института является отражением этого процесса, но в ней есть много своеобразного. Как известно, любой культурный трансфер — это не простая передача, а преломление культурных конструктов, которые в новой среде могут получить совсем другую функцию. Это то, что случилось в России с модернизмом, абстрактной живописью, а затем и с критикой модернизма. И прежде всего, тут сработал принцип зеркальной асимметрии: правое и левое, консервативное и революционное распределены в двух политических режимах, капиталистическом и социалистическом, зеркально противоположным образом, что создает типичные сбои информации — иногда продуктивные, а иногда и роковые.

С концом жесткого периода тоталитаризма революционный рывок культуры, открывший вторую половину века, в советских условиях тоже, как это ни странно, произошел. По местным условиям это случилось в середине 1950-х, то есть практически одновременно с началом революционных изменений культуры на Западе с ее переходом к критике искусства в теории и к антиэстетическим формам практики. Однако революционная критическая интенция выразилась в СССР противоположным образом — то есть в формах модернизма. И это было не результатом «отставания по фазе», как некоторые думают, а точной и необходимой реакцией на сложившиеся в стране условия. Мы уже видели, что американский и европейский ответ художественного мира на травму фашизма был разным в силу разного распределения вины. В победившей нацизм России вообще никакой вины культуры и искусства сформулировано не было, напротив, подчеркивалась позитивная роль искусства в освещении Отечественной войны и в борьбе с врагом. Собственный тоталитаризм и тоталитарная культура, приведшие к массовому террору, продолжали существовать, и лишь после смерти диктатора были слегка критикованы сверху. Сталинское искусство попрятали в запасники — опять же без критики, потому что его тоталитарность была по-прежнему инструментальна: культура продолжала линию на коллективизм, подавление личности и прославление жизни при советской власти, а также проповедовала диалектический материализм в качестве обязательной доктрины. Не случайно в среде немногих независимых художников и поэтов, появившихся в конце 1950-х годов (которых теперь принято называть неофициальными, хотя их определяет не только это), актуальным выбором стали трансцендентализм и экзистенциализм, которые можно было реконструировать через знание о дореволюционном авангарде и американской абстракции.

В условиях Советского Союза (а также смежных стран, таких как Чехословакия) по принципу зеркальной асимметрии экзистенциальная философия оказалась не реакционным, а оздоровляющим и реконструирующим жизнь и культуру моментом. Именно личность — не фальшивая коллективная, а настоящая — то есть со всеми ее светлыми и мрачными закоулками, взлетами и падениями, глубиной, силой, слабостью, тайной и поверхностью, страхами и страданием должна была быть снова увиденной и восстановленной в правах — после того как она поколениями дискредитировалась и сводилась в лучшем случае к статусу «колесика и винтика» (Ленин). Эта реконструкция личности по факту была субверсивным актом по отношению к власти, которая так и оценивала неофициальное искусство — как подрывное, род диссидентской деятельности, хотя сами художники, помня об автономности своей модернистской практики, старались проводить четкую грань между своим искусством и политическим активизмом, считая искусство и свободу, которую оно дает, более эффективной оппозицией тоталитарному мышлению, чем политическое подполье.

И хотя модернистская эстетика приводила к культивированию «художественного качества», предположение западной марксистской мысли о свойственном «хорошему» искусству неизбежном эффекте психической гармонии, гасящем революционный импульс, в этой ситуации тоже обернулось своей противоположностью. Искусство неофициального круга не представляло людям «мнимое решение» жизненных проблем, отвлекающее от борьбы за блага, которых их лишили (как думал Маркузе), а знакомило их с другим реальным благом этого мира, эстетическим опытом. И поскольку публика понимала, что в этом благе — свободном общении через культуру и искусство — им было государством отказано, они были готовы бороться за свое право на доступ к нему, и в этом был настоящий революционный момент. Возрождение модернистского «со-общения» с произведением искусства, обучение усилиям заново получить этот «хлеб» современного человека было сложным и трудным, а порой и опасным революционным процессом в 1960-х годах в СССР. Создание искусства, которое привило обществу модернистскую культуру продуктивного сомнения, превратило общественность, привыкшую узнавать в искусстве объекты, в сообщество современных людей.

Отталкиваясь от сказанного о неофициальной художественной практике в России, мы можем провести принципиальное различие между двумя противоположными типами оппозиционной (или, если угодно, революционной) культурной политики (и, соответственно, искусства) на капиталистическом «Западе» и социалистическом «Востоке». Обе эти культуры противопоставили гуманистическую линию антигуманистическим и тоталитарным политическим силам. При этом революционный авангард Запада с его концептуальной и постмодернистской стратегией — это искусство секуляризованное, политически вовлеченное, ставящее под сомнение идею художественной автономии. В отличие от него, в восточном блоке революционная интенция приобрела характер автономного модернистского творчества со свойственным ему трансценденталистским горизонтом. Этот горизонт не исчез и тогда, когда российские художники восприняли и начали практиковать концептуальное искусство. Хорошая новость заключается в том, что эти две революции, западная и восточноевропейская, не были антагонистичными, а одинаково имели под собой гуманистическую основу. Однако различение важно, и оно было только однажды отмечено в статье «Московский романтический концептуализм» Бориса Гройса, который, характеризуя отличие московского «романтического» концептуализма от мирового, заметил, что в России невозможно написать абстракцию, не упоминая при этом фаворский свет. На самом деле, как показала тогда же Краусс, никакую абстракцию без некоторого трансцендентализма написать нельзя. Но Гройс был совершенно прав, что этот элемент остался и в московском концептуализме, который был по существу «криптомодернизмом» — гибридной формой модернизма и реакции против него. Сам Гройс считал эту романтическую (а по сути дела, спиритуалистическую) составляющую в неофициальном искусстве 1970-х годов несущественной, но для многих (Кабаков, Пригов, КД, «Медгерменевтика») она еще долго оставалась весьма существенной, пусть и в форме неразрешимой для них самих амбивалентности.

Таким гибридным образом и к нам пришел «конец искусства» и критика его как подозрительного тоталитарного института. Несмотря на криптомодернизм, культурная критика модернизма, вскрытие его политических аспектов (особенно в русском авангарде) стали обычными, а экзистенциальность и трансцендентализм — предметом пародии.

А теперь — внимание: при культурном трансфере постмодерной теории в Россию произошел фундаментальный сбой, который сыграл, на мой взгляд, отрицательную роль в музейном контексте и не только. Если метафорически сравнить культурную критику искусства в ее западном варианте с «иммунной системой» против возвращения тоталитарной власти в любой форме, то в России эта критика, воспринятая «лобовым», а не «зеркальным» способом, стала атаковать единственные здоровые части организма — русский авангард и неофициальное искусство, оставив само тоталитарное искусство вне критики и даже добившись его некоторой романтизации. Настоящий цитокиновый шторм или коронавирус культуры — другого определения для принятой у нас преувеличенной политизации истории русского авангарда и взваливания на него вины за тоталитарные качества сталинского искусства у меня нет. Адорно тоже критиковал модернизм — но он перевернулся бы в гробу, если бы вместо Рильке, которого он хотел изгнать со сцены за то, что его прекрасная поэзия не остановила фашизм, в Германии стали бы публиковать стихи поэтов, которые фашизм активно поддерживали.

* * *

Но, впрочем, эта плохая новость не так плоха, как кажется, потому что многое еще можно пересмотреть и исправить — для начала на музеологическом уровне. Согласимся, что «отставание по фазе» от западных стран было следствием отставания от них же в анализе и изживании тоталитарной культуры и что мы еще должны достичь правильного осознания как прямого участия искусства в ее механизмах, так и соглашательства благонамеренного советского художественного мира, вовлеченного в ее строительство и пропаганду. Тогда стратегия может быть следующей. Послевоенный неофициальный модернизм и постмодернизм в Советском Союзе как искусство глубокой коммуникации, в которой где больше, где меньше участвуют форма, рефлексия и политическая интенция, вполне могут составить корпус нашего идеального «музея современного искусства», который будет сохранять параллельность и изоморфность общемировым музейным практикам. Что касается тоталитарного и официального советского искусства — оно должно быть заново осознано без всякой фальшивой романтизации и квалифицировано по видам, медиумам и способам производства. Несомненно, либерализация оказала влияние и на него, с разрешения властей оно стало «вспоминать» 1920-е годы — то есть время сотрудничества сформировавшихся в дототалитарное время художников с тоталитарным государством. Таким образом, официальные художники 1960-х годов постепенно реконструировали эстетику ОСТа, конструктивизма, позднего «Бубнового валета», скрещивая ее с официально разрешенным содержанием («суровый стиль»). Что из этого официального искусства (точки пересечения которого с неофициальным часто в последнее время становятся предметом дискуссии) сможет в результате войти в художественный, а что в отдельный музей советской визуальной культуры, требует отдельного исследования.