От картины к фотографии. Визуальная культура XIX–XX веков

В издательстве «Ад Маргинем Пресс» вышла антология, посвященная формированию визуальной культуры XIX–XX веков. С любезного разрешения издателя публикуем статью Джона Бёрджера «Как меняется образ человека на портрете». Автор сценария и ведущий знаменитого телесериала «Искусство видеть» (Ways of Seeing, 1972) написал ее за пять лет до появления сериала. Этот текст оказал заметное влияние на замысел фильма и на бёрджеровскую версию концепта визуальной культуры в целом.

Эллиотт Эрвитт. США. Нью-Йорк, 2000. 2000. Фрагмент. Courtesy автор. © Elliott Erwitt / Magnum photos

Эллиотт Эрвитт. США. Нью-Йорк, 2000. 2000. Фрагмент. Courtesy автор. © Elliott Erwitt / Magnum photos

Мне представляется маловероятным, чтобы в будущем появились какие-либо новые значительные портреты. Речь идет о портретной живописи, как мы понимаем ее сегодня. Могу представить себе некие мультимедийные композиции, посвященные тому или иному персонажу. Но они не будут иметь никакого отношения к тем работам, что висят нынче в Национальной портретной галерее.

Не вижу причин оплакивать уход портрета: талант, некогда задействованный в написании портретов, может быть использован по-другому, поставлен на службу более актуальным, более современным целям. Однако стоит задаться вопросом, почему портретная живопись устарела; это поможет нам более ясно понять современную историческую ситуацию.

Начало упадка портретной живописи, говоря приблизительно, совпало с подъемом фотографии, а значит, самый первый ответ на наш вопрос — которым задавались уже в конце XIX века — состоит в том, что место художника-портретиста занял фотограф. Фотография оказалась точнее, быстрее и куда дешевле; благодаря ей портретное искусство стало доступным для всего общества — прежде такая возможность была привилегией очень малочисленной элиты.

Желая противопоставить что-то ясной логике этого довода, художники и их покровители изобрели ряд загадочных, метафизических качеств, которые призваны были доказать, что в портрете, написанном художником, есть нечто ни с чем не сравнимое. Душу модели способен интерпретировать лишь человек, не машина (фотоаппарат). Художник имеет дело с судьбой модели, фотоаппарат — лишь со светом и тенью. Художник выносит суждения, фотограф фиксирует. И так далее, и тому подобное.

Все это не соответствует истине по двум причинам. Во-первых, отрицается роль фотографа как интерпретатора, а она существенна. Во-вторых, утверждается, будто портретам свойственна некая психологическая глубина, которой девяносто девять процентов из них совершенно не обладают. Если уж рассматривать портрет как жанр, следует вспоминать не горстку выдающихся полотен, но бесконечные портреты местной аристократии и знати в бесчисленных провинциальных музеях и ратушах. Даже средний портрет эпохи Возрождения — пусть он и подразумевает существенное присутствие личности — обладает крайне малым психологическим содержанием. Древнеримские и египетские портреты удивляют нас не потому, что им присуща глубина, но потому, что они очень ярко демонстрируют нам, как мало изменилось человеческое лицо. Способность всякого портретиста обнажить душу — миф. Есть ли качественная разница между тем, как Веласкес писал лицо, и тем, как он писал зад? Те сравнительно немногочисленные портреты, где действительно видна психологическая проницательность (некоторые работы Рафаэля, Рембрандта, Давида, Гойи), предполагают личный, граничащий с одержимостью интерес со стороны художника, такой, который попросту не укладывается в профессиональную роль портретиста. По сути, эти работы — результат поисков самого себя.

Задайте себе следующий гипотетический вопрос. Допустим, существует какая-то фигура второй половины ХIХ века, которая вас интересует, но изображения лица которой вы ни разу не видели. Что вам больше хочется найти: портрет этого человека или фотографию? Ответ на вопрос, таким образом сформулированный, склоняется в пользу живописи. Логичнее спросить так: что вам больше хочется: найти портрет этого человека или целый альбом фотографий?

До изобретения фотографии портретная живопись (или скульптура) была единственным средством зафиксировать и представить внешность человека. Фотография перехватила у живописи эту роль и одновременно сделала нас более разборчивыми в суждениях о том, что должно включать в себя информативное внешнее сходство.

Я не хочу сказать, что фотография во всех отношениях стоит выше портретной живописи. Она более информативна, более показательна в психологическом смысле, в целом более точна. Однако в ней нет столь тесного единства. Единство в произведении искусства достигается в результате ограничений, налагаемых способом изображения. Необходимо преобразовать каждый элемент, чтобы найти ему нужное место в рамках этих ограничений. В фотографии это преобразование в значительной степени осуществляется механически. В живописи каждое преобразование — как правило, результат сознательного решения художника. Таким образом, единство, свойственное живописи, в куда большей степени проникнуто намерениями автора. Полный эффект, производимый картиной (в отличие от ее правдоподобия), менее произволен, чем эффект фотографии; конструкция ее лучше вписана в социальный контекст, поскольку она основывается на большем количестве решений, принимаемых человеком. Фотопортрет может обнажать больше, точнее передавать сходство и характер модели; однако он, скорее всего, будет менее убедителен, менее окончателен (в строжайшем смысле этого слова). Например, если художник намерен льстить или идеализировать, он сможет сделать это куда убедительнее с помощью картины, чем с помощью фотографии.

Этот факт позволяет нам яснее разглядеть настоящую функцию портретной живописи во времена ее расцвета — функцию, которую мы обычно сбрасываем со счетов, когда сосредоточиваемся на небольшом числе выдающихся «непрофессиональных» портретов работы Рафаэля, Рембрандта, Давида, Гойи и других. Функцией портретной живописи было подтверждать и идеализировать избранную социальную роль модели. Представлять модель не как «личность», но как личность монарха, епископа, землевладельца, купца и так далее. У каждой роли были свои общепринятые качества и свой допустимый предел расхождений. (Монарх или папа мог быть куда более характерным, нежели обычный джентльмен или придворный.) Роль подчеркивалась позой, жестами, одеждой и фоном. Тот факт, что ни модель, ни преуспевающий профессиональный художник почти не были вовлечены в написание этих деталей, нельзя целиком объяснять экономией времени; их считали общепринятыми атрибутами данного социального стереотипа, по замыслу они так и должны были прочитываться.

Поденщики от живописи никогда особенно не выходили за пределы стереотипа; крепкие профессионалы (Мемлинг, Кранах, Тициан, Рубенс, Ван Дейк, Веласкес, Хальс, Филипп де Шампань) писали личностей, но это все-таки были люди, чей характер и выражение лица воспринимались и обсуждались исключительно в свете уготованной им социальной роли. Портрет должен быть человеку впору, как пара туфель, однако каких именно туфель — такой вопрос никогда не возникал.

Удовлетворение от того, что с тебя написали портрет, было удовлетворением, какое дает личное признание и утверждение тебя в твоем статусе; это не имело никакого отношения к современному желанию одиночки, чтобы его признали «как он есть на самом деле».

Если бы нужно было назвать момент, когда упадок портрета стал неизбежным, приведя в качестве примера произведение того или иного художника, я бы выбрал два-три выдающихся портрета безумцев работы Жерико, написанные в первый период романтического разочарования и протеста, последовавших за поражением Наполеона и жалким триумфом французской буржуазии. Эти картины не были ни моральными повествованиями, ни символическими работами, — обычные портреты, написанные в традиционном стиле. И все же у их моделей не было никакой социальной роли, предполагалось, что они не способны ее выполнять. На других полотнах Жерико — отрубленные человеческие головы и конечности, какие можно найти на прозекторском столе в анатомическом театре. Его отношение к предмету было горечью критика; решение писать лишенных всего безумцев представляло собой комментарий в адрес людей, владевших имуществом и обладавших властью; но было тут еще и стремление заявить, что человеческий дух по сути своей не зависит от роли, навязанной ему обществом. Общество в глазах Жерико было столь негативным, что он, хотя сам и был нормален, находил в изоляции безумных больше смысла, чем в социальных почестях, отдаваемых преуспевающим людям. Он был первым и в некотором смысле последним глубоко антисоциальным портретистом. В этом термине заключено неразрешимое противоречие.

После Жерико профессиональная портретная живопись выродилась в подобострастную, ничем не прикрытую лесть, за которую брались с цинизмом. Стало невозможно и дальше верить в значимость социальных ролей, избранных или доставшихся человеку. Искренние художники написали ряд «интимных» портретов своих друзей или натурщиков (Коро, Курбе, Дега, Сезанн, Ван Гог), однако на них социальная роль модели сводится к роли того, кого пишут. Подразумеваемая социальная значимость определяется либо личной дружбой (близостью), либо тем, как видит человека («обращается» с ним) именно этот художник. В любом случае модель, подобно предметам, расставленным в особом порядке для натюрморта, покорна живописцу. В конце концов, впечатление на нас производит не личность или роль модели, а видение художника.

Единственным важным исключением из этого общего правила, появившимся позже, был Тулуз-Лотрек. Он написал ряд портретов шлюх и кабареточных персонажей. В то время как мы разглядываем их, они разглядывают нас. Социальный взаимообмен устанавливается тут благодаря посредничеству художника. Перед нами предстает не личина, как бывает в случае официальных портретов; с другой стороны, это не просто создания, возникшие в воображении художника. Из написанных в XIX веке одни лишь портреты Тулуз-Лотрека способны убеждать и обладают окончательностью в том смысле, что был определен выше. Это единственные из портретов, в чье социальное свидетельство мы можем поверить. При виде их на ум приходит не студия художника, а «мир Тулуз-Лотрека» — иными словами, особый, сложный социальный круг. Почему Тулуз-Лотрек был таким исключением? Потому что он — в своей эксцентричной, обращенной наружу манере — верил в социальные роли своих моделей. Он писал актеров кабаре, потому что восхищался их игрой; он писал шлюх, потому что признавал важность их профессии. За последние сто с лишним лет в капиталистическом обществе становится все меньше и меньше людей, способных поверить в социальную значимость предлагаемых им социальных ролей. В этом — второй ответ на наш первоначальный вопрос об упадке портретной живописи.

Впрочем, этот второй ответ предполагает, что в более уверенном, менее разобщенном обществе портретная живопись может возродиться. А это представляется маловероятным. Чтобы понять почему, нам следует обратиться к третьему ответу.

Мерки нынешней жизни, перемены ее масштабов изменили природу индивидуальной идентичности. Сегодня, столкнувшись с другим человеком и глядя на него, мы видим силы, действующие в направлениях, которые до начала века невозможно было себе представить и которые стали понятны относительно недавно. Эти перемены трудно описать кратко. Тут может помочь аналогия.

Мы часто слышим о кризисе современного романа. По сути говоря, это включает в себя изменение способа повествования. Теперь уже практически невозможно рассказать простую историю, последовательно развивающуюся во времени. И это потому, что мы не можем избавиться от знания о тех вещах, которые постоянно пересекают сюжетную линию. Иными словами, вместо того чтобы воспринимать точку как бесконечно малую часть прямой, мы воспринимаем ее как бесконечно малую часть бесконечного числа прямых, как центр, где сходятся лучи прямых. Подобное восприятие — результат того, что нам постоянно приходится принимать во внимание одновременность и протяженность событий, происходящих и возможных.

Тому есть множество причин: спектр современных средств коммуникации; масштаб современной власти; степень личной политической ответственности за все происходящее в мире, которую следует принимать на себя; тот факт, что мир стал неразделимым; неравномерность экономического развития в этом мире; масштаб эксплуатации. Все это играет свою роль. В наши дни предвидение включает в себя проекцию географическую, а не историческую; последствия тех или иных событий от нас скрывает не время, а пространство. Чтобы пророчествовать в наши дни, необходимо лишь знать людей такими, каковы они повсюду в мире, во всем их неравенстве. Всякое современное повествование, не берущее в расчет важности этого измерения, неполно и приобретает чересчур упрощенный характер, характер басни.

Нечто похожее, пусть не столь явное, применимо к портретной живописи. Теперь для нас неприемлемо считать, что личность человека можно адекватным образом установить, сохранив и зафиксировав его внешность, увиденную с одной-единственной точки зрения, расположенной в одном месте. (Можно возразить, что это ограничение применимо и к фотографии, однако, как отмечалось, от фотографии мы не ждем той же окончательности, что от картины.) Со времен расцвета портретной живописи наши показатели распознавания изменились. Мы по-прежнему можем полагаться на «сходство» для идентификации человека, но для того чтобы разъяснить или классифицировать его личность — уже нет. Сосредоточиваться на «сходстве» означает обосабливать по ложному принципу. Это означает предполагать, что человек или предмет весь содержится во внешней оболочке; мы же прекрасно сознаем тот факт, что ничто не может содержаться в себе целиком.

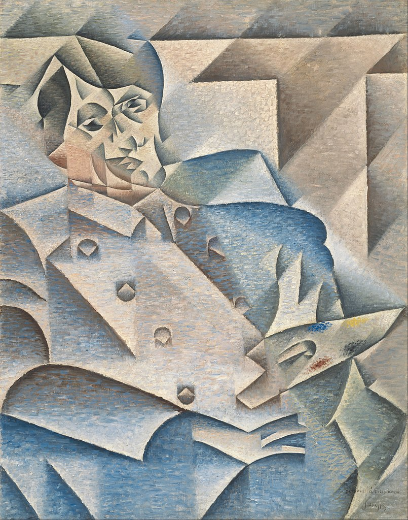

Существует несколько кубистских портретов 1911 года, где Пикассо и Брак явно осознают этот факт, однако на этих «портретах» идентифицировать модель невозможно, а потому эти полотна уже не являются тем, что мы называем портретом. Видимо, требования, которые предъявляет современное видение, несовместимы с обособленностью точки зрения, которая является обязательным условием «сходства», написанного статичным образом. Эта несовместимость связана с более общим кризисом, затрагивающим значение индивидуальности. Индивидуальность больше не может содержаться внутри определения явно выраженных черт личности. В мире переходных состояний и революций индивидуальность превратилась в проблему исторических и социальных взаимоотношений, таких, которые не обнажить путем обычной характеризации уже установившегося социального стереотипа. Теперь каждый род индивидуальности связан со всем миром.