Изобилие и аскеза в русской литературе. Столкновения, переходы, совпадения

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышел сборник статей, посвященный понятиям изобилия и аскезы и их роли в русской культуре. В него вошли статьи Жана-Филиппа Жаккара, Корнелии Ичин, Оге А. Ханзена-Лёве, Михаила Эпштейна и других исследователей. С любезного разрешения издателя публикуем фрагмент статьи Эманюэля Ландольта «Аскетический стиль в московском концептуализме».

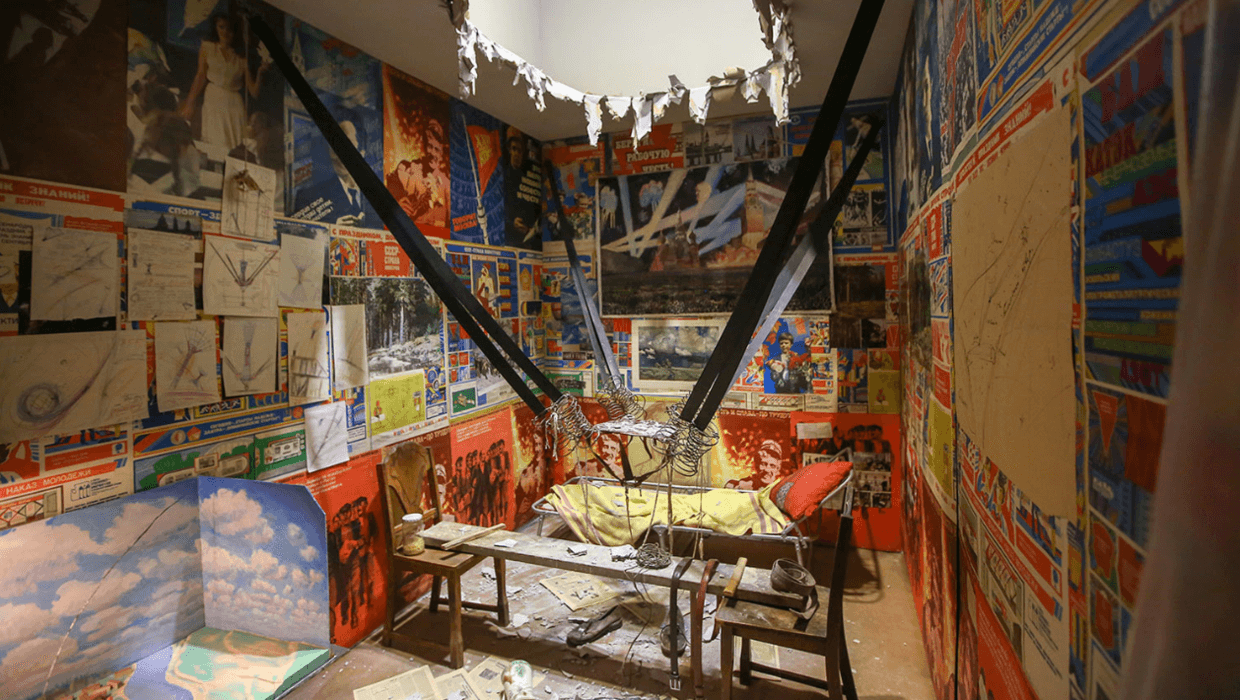

Илья Кабаков. Человек, улетевший в космос из своей комнаты. 1985. Инсталляция, смешанная техника. Центр Жоржа Помпиду, Париж. Национальный музей современного искусства / Центр индустриального творчества. Вид инсталляции на выставке «В будущее возьмут не всех» в Государственной Третьяковской галерее, Москва. 2018. Фото: Максим Стулов / Ведомости

Илья Кабаков. Человек, улетевший в космос из своей комнаты. 1985. Инсталляция, смешанная техника. Центр Жоржа Помпиду, Париж. Национальный музей современного искусства / Центр индустриального творчества. Вид инсталляции на выставке «В будущее возьмут не всех» в Государственной Третьяковской галерее, Москва. 2018. Фото: Максим Стулов / Ведомости

Как это ни парадоксально с точки зрения научных принципов западного conceptual art, некоторые русские концептуалисты сначала стали заниматься искусством по модели духовной практики. Будучи аскетами, художники-концептуалисты игнорировали тело художника как привилегированный объект рассмотрения искусства, в этом отношении отдалившись от западного performance art. Концептуалисты работали с концептами в ментальном или «ментализированном» мире, где объект или творчество были обусловлены минимальными формами (редукция изображения или репрезентации). Получался хиазм: искусство как мышление, с одной стороны, и мышление об искусстве — с другой. Выражались эти позиции по-разному. У московских концептуалистов произошла дематериализация искусства, согласно знаменитой формуле американского искусствоведа Люси Липпард, но в согласии с аскетическими принципами. Они состояли преимущественно в отказе от излишних форм и отказе от изображения. По этому этосу художники также критично относились к «поверхности общественных категорий»[1], в этом отличаясь от дискурса и нравственных категорий диссидентов. Иногда эти аскетические претензии утверждались на эстетическом уровне:

В более широких и активных в социальном отношении кругах советской творческой интеллигенции и просто интеллигенции, которые потом стали называться «диссидентскими», в тот период разговор об эстетических проблемах просто не мог состояться. Этой активной массе прежде всего нужно было отвоевать у властей жизненное пространство для культуртрегерской деятельности[2].

Концептуалисты требовали от художника отстояния от политических категорий, необходимого для того, чтобы сосредоточиться на эстетических и экзистенциальных проблемах.

Изображение концептуалисты часто наполняли словами или элементами абсурда. Соучастие зрителя являлось целью этих композиций. По словам Пивоварова, открытая картина заменила замкнутую[3]. Аскетический аспект творчества означает привлечение, или мобилизацию, зрительского внимания. Многие работы концептуалистов 70-х годов свидетельствуют о центральной роли зрителя. В них аскетическая деятельность открывает внутреннюю перспективу как со стороны художника, так и со стороны зрителя. От активного зрителя ожидаются внимание и аналитический взгляд[4]. Идея определения искусства через материальные или формальные свойства вообще упраздняется.

Стиль жизни у концептуалистов был призван совпасть с художественными формами их творчества. У художников были одновременно внутренние амбиции духовно-художественной реализации и стремление к созданию элитарного сообщества (которое искусствовед В. Тупицын называл «нео-коммунальным телом»). Их художественная деятельность представлялась им особым сегментом исследования, отделенным от общих эстетических тенденций и художественных институтов (Монастырский называет концептуализм кораблем исследования[5]).

Как мы уже сказали, культ аскезы сопровождался экзистенциальными компонентами. Этот экзистенциальный этос, влиятельный в раннем концептуализме в группе «Сретенский Бульвар», выражается как разворачивание поля возможностей — с отсылкой к Хайдеггеру[6]. Интересно заметить на известной картине Пивоварова, как художники «Сретенского Бульвара» стоят отдельно друг от друга и каждый воплощает свой собственный этос и стиль. Если концептуалисты отрицали фигуру автора, они все-таки отстаивали свою приватность, понимавшуюся ими в духе заботы о себе и заботы о личной свободе. Кабаков, например, создает персонажей как метафоры собственной интровертности (этос которой в целом широко разделялся участниками концептуалистского движения). Эти метафизические перспективы, которые быстро распространились с конца 1960-х годов в художественном подполье, резюмируются в таких понятиях, как духовная практика, Фаворский свет, метафизика света, аскеза… Если они воспринимались иногда с иронией (ср. кабаковские термины духовка, нетленка), в целом аскетическая атмосфера все-таки оставалась очень важной у художников-концептуалистов (можно упомянуть такие имена, как Никита Алексеев, А. Монастырский, Д. Пригов, И. Кабаков, Б. Гройс, Р. и В. Герловины). Как об этом говорит Кабаков:

Состояние духовного климата этого периода было так мощно и концентрировано, что оно, не изменяясь, перешло чуть позднее в другой вид искусства, не изобразительный и не предметный, а именно — в «искусство среды», в «хеппенинги» — в творчество группы «Коллективные действия», где оно, это состояние, получило уже вид сгущенного, тотального переживания — всегда подлинно присутствующего в их акциях и так точно и одновременно бережно закрепленного ими в их описаниях и документировании…[7]

Аскетический стиль черпался концептуалистами отнюдь не только из (реальной или истолкованной ими в нужном им духе) православной теологии и практики. У них высоко котировался тот воображаемый Восток, с которого пришли буддизм, дзен, коаны, мантры и столь любимый ими концепт «пустота». Эти миры — как воображаемые, так и заново созданные — функционируют как антидот против славянофильства, традиционного (в духе РПЦ) православия, и в них важное место занимает внимание к быту, повседневности как полю аскетических дел. Через эту новую имманентность аскетический стиль оказывается незаконченным, настаивающим на процессуальности без каких бы то ни было перспектив завершения. Можно упомянуть работы Кабакова, которые представляются полем комментария, полем интерпретации, как образ какого-то внешнего шума, препятствующего любому внутреннему доступу к себе[8]. Вычленение голоса, как внешнего, так и внутреннего, становится новой формой жизни и познанием себя. Кабаков хорошо резюмировал эту имманентную принудительную перспективу, используя единый Текст как метафору языковой природы советского быта: «Наши тексты обращены только к текстам, и любой текст есть текст, покрывающий текст предыдущий. В этом смысле у нас настоящая витгенштейновская герменевтика — мы как бы все живем внутри единого текста»[9]. Советское безличное текстовое пространство функционирует в этом контексте как единый поток, «коммунальное тело», от которого надо дистанцироваться, чтобы открыть свободный внутренний опыт. В 80-х годах Кабаков интегрирует советский дискурс в пространство картины, расширяя свое поле исследования на пути к идентификации и нейтрализации дискурса Другого (Ж. Лакан).

Одним из последствий строгой аскезы стало отсутствие политической ангажированности художников, и этим они отличались от западных коллег. За некоторыми исключениями, художники жили на чрезвычайно скромные денежные средства и у них было огромное количество свободного времени, свободного от социальных принуждений, что создавало идеальные условия для деятельности, лишенной утилитарных целей. В. Пивоваров, один из отцов-основателей МК, будучи уже в эмиграции, сетует на этот строгий аскетизм:

Хотя я описываю это в иронических тонах, на самом деле после строгого аскетизма концептуальных стендов я был очарован возможностью просто нажраться и напиться до отвала, я хотел попробовать запретного плода, запретного в нашем московском ордене, а именно освободить саму форму, материал, краску, дать им жить собственной жизнью, развиваться по их собственным законам[10].

Мы бы рискнули сказать, что московский концептуализм с его аскетической традицией является антисоциальным движением. В эпоху застоя художники работали для себя, часто толкуя свое творчество как созидание самого себя (против романтического императива «самовыражения») и игнорируя коллективные задачи и идеалы советской идеологии. Они часто понимали свою практику как различные техники эскапизма, как внутреннюю эмиграцию. Монастырский, например, считал, что деятельность его группы «Коллективные действия» заключалась в расширении сознания, и у всех акций первого периода (1976–1980) был невидимый объект — сознание зрителей-участников:

В самом общем функциональном смысле наши произведения есть не что иное, как метамузыкальные композиции, в большей или меньшей степени рассчитанные на то, чтобы создать у присутствующих такое состояние сознания, при котором ему открываются (или должны открываться) духовные ценности формообразующих наше сознание онтологических сущностей[11].

Опять-таки исследуются сознание зрителя и средства его расширить. Как упомянул в своей книге об отцах-пустыниках Ж. Лакарьер, для аскета важна социальная смерть и изоляция; он не просто созерцает вечные истины, а желает «умереть для мира»[12]. Вообще, аскетический стиль — это способ «жизни вне»[13]. Край, окраина, жизнь по краям — ключевые темы московского концептуализма. Из этих тем возникают не только художественные формы, но и стиль жизни. Этот художественный этос отсылает к «мифологии отверженности»[14], где настоящая жизнь реализуется на периферии, в отказе от эстетических и социальных норм.

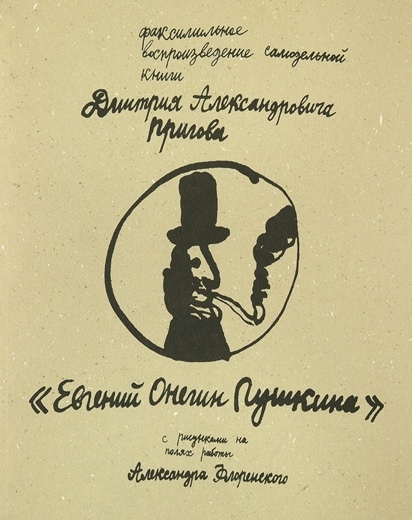

В неофициальной культуре существовали разные этические формы поведения и жизни. На одном полюсе доминировала богема (Южинский круг, например), которая предавалась всяческим излишествам (свободная любовь, пьянство, асоциальное поведение). Здесь надеялись в хаосе найти сверхпорядок или доступ к духовной реальности. На другом полюсе художники, принадлежавшие к московскому концептуализму, много работали в мастерской, но считали важным обмен идеями, «круг общения» и другие умозрительные виды деятельности. Сам Монастырский утверждал, что концептуализм как направление имеет дело с миром идей и их отношениями, не раз утверждая аскетические ориентации своего творчества и употребляя слово «умозрительность». В сочетании разнородных материалов концептуалисты демонстрировали заимствование и наложение разных идей. Своеобразный коллаж из различных философских идей реализовался в таких практиках концептуалистов, как, например, «Мантра русской культуры — Евгений Онегин» Д.А. Пригова, в котором он читает поэму Пушкина по образу буддийской молитвы.

Аскеза в московском концептуализме всегда созвучна с понятием пустоты. Аскеза как забота о себе, как борьба против страстей находит в пустоте неограниченное поле экспериментов. Пустота играет центральную роль как в качестве приема, так и в стиле жизни концептуалистов. Концепт «пустота» многозначен и может быть предметом самых различных толкований. Он иногда означает одновременно отрицание изобразительных элементов, прозрачность, созерцание, божественную энергию, поле бытия. В акциях КД пустота манифестируется в виде снежного поля и метафоризирует пространство сознания и возможности его освобождения от процесса семиотизации. Под влиянием дзена и Кейджа у группы КД пустота понимается как прием для создания внутреннего пространства, как зеркало, в которое (фактически — внутрь себя) зритель, участник, но и художник может бросить взгляд. Пустоту в нескольких картинах Кабакова следует сравнить и с темой Фаворского света, места также личного, внутреннего опыта участия в Боге. Согласно концептуалистам, внутри каждой системы есть пробел, нефункциональный или отрицательный элемент, который расшатывает стабильность системы.

Повторим, что для московского концептуализма характерно отсутствие проблематизации тела в творческом процессе, как и в объекте искусства. Этим (как и политической позицией) московский концептуализм отличается от западного conceptual art. Все изображения тела здесь часто редуцируются к минимальным формам, тем, которые Дюшан называет «infra-mince» («тоньше тонких»). Хороший пример находим в исчезнувших фигурах акций «Коллективных Действий». Часто в альбомах Кабакова (например, цикл «10 Персонажей») реальность воспринимается из внутренней, феноменологической перспективы и заканчивается выходом из тела. Чтобы охарактеризовать этот феномен, упомянем принцип персонажности у Кабакова — способ проецирования внутренней жизни на художественный план. Концептуальный подход обращается здесь к внутреннему миру как концептуальному пространству par excellence.

В любом случае аскетическое наследие претерпело в этой среде серьезные изменения, будучи подчинено новым теоретическим и художественным целям. Например, в некоторых работах Кабакова 1970-х годов метафизический свет означал присутствие Бога через его энергии и возможность участия в нем человека. В 1980-х же годах свет превратился скорее в пустоту, означая простую плоскость надписи.

Примечания

- ^ Герловина Р., Герловин В. Концепту. Вологда: Библиотека Московского Концептуализма, 2009. С. 411.

- ^ Монастырский А. С колесом в голове (замечание о социологии, искусстве и эстетике) // Поездки за город / Сост. А. Монастырский, Н. Панитков, Н. Алексеев, И. Макаревич, С. Ромашко, Е. Елагина, Г. Кизевальтер. Вологда: Библиотека Московского Концептуализма, 2011. Т. 3. С. 312.

- ^ Пивоваров В. Влюбленный агент. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 65–66.

- ^ Искусствовед Е. Деготь так описала роль линии у Пивоварова: «…линия читается последовательно, она требует от зрителя — читателя контура — интеллектуальной и эмоциональной дисциплины, памяти, способности к аналитическим сопоставлениям и умения извлечь наслаждение именно из них» (Деготь Е. Уроки рисования // Пивоваров В.Д. Шаги механика. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2004. С. 10).

- ^ Монастырский А. Батискаф концептуализма // Московский концептуализм / Сост. Е. Деготь, В. Захаров. М.: World Art Музей, 2005.

- ^ «В каком-то смысле все эти работы, да и вообще весь концептуализм основан на хайдеггерианском положении относительно человека: “Человек есть то, чем он может стать”. То есть все делается в модальности возможности» (Монастырский А., Кабаков И., Бакштейн И. Триалог о комнатах // Сборник Мани. Вологда: Библиотека Московского Концептуализма, 2010. С. 223).

- ^ Кабаков И.И. 1960–1970… Записки о неофициальной жизни в Москве. С. 92

- ^ См.: «А я с самого начала был во внешней шкуре, еще полый, еще “до себя”. Мне очень трудно было родиться. Реален был только шум вокруг меня, вся эта беготня. Постепенно это рождение произошло» (Кабаков И., Гройс Б. Диалоги. Вологда: Библиотека Московского Концептуализма, 2010. С. 11).

- ^ Там же. С. 161.

- ^ Пивоваров В. О любви слова и изображения. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 65–66.

- ^ Монастырский А.В., Алексеев Н., Панитков Н., Кизевальтер Г. Фрагмент 1977 года // Поездки за город / Сост. Н. Алексеев, Г. Кизевальтер, А. Монастырский, Н. Панитков. Вологда: Библиотека Московского Концептуализма, 2011. Т. 1. С. 148.

- ^ Lacarrière J. Les hommes ivres de Dieu. Paris: Arthaud, 1962. P. 37.

- ^ Тезис книги А. Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» заключается в том, что в условиях позднего социализма взаимоотношение большинства субъектов и публик с государством строилось, в меньшей или большей степени, именно по этому вне-принципу. Более того, это отношение не ограничивалось неким «альтернативным» способом существования — напротив, оно стало центральным принципом существования и воспроизводства всей позднесоветской системы как таковой (Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 266).

- ^ Бобринская Е. Чужие. Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. М.: Breus, 2013. Т. 1. С. 18–45.