Михаил Савченко: «Я переводчик с языка чиновника на язык творческого человека»

Михаилу Савченко было всего 34 года, когда он стал директором филиала Третьяковской галереи в Самаре — одного из самых амбициозных региональных проектов нашего времени. Впрочем, с именем Савченко связаны и другие знаковые самарские проекты — галерея «Арт-пропаганда», Музей модерна и «ВолгаФест». Мария Кравцова поговорила с молодым культуртрегером о региональной культурной политике и детективных деталях реставрации памятника конструктивизма «Фабрика-кухня», где в 2022 году должна открыться волжская Третьяковка. Материал подготовлен в рамках совместного проекта, осуществляемого «Артгидом» и Благотворительным фондом Владимира Потанина и посвященного развитию культуры и культурных инициатив в регионах.

Михаил Савченко в музее для детей «Зелёнка» в Музее модерна, Самара. Фото: Полина Дрожжина. Courtesy Михаил Савченко

Михаил Савченко в музее для детей «Зелёнка» в Музее модерна, Самара. Фото: Полина Дрожжина. Courtesy Михаил Савченко

Мария Кравцова: Вы переехали в Самару в нулевых, были арт-директором частного артистического клуба «Бумажная луна», работали в галерее современного искусства «Арт-пропаганда» — причем «хозяином» этой площадки был Газпром. Кстати, зачем ему понадобился такой формат? Но потом резко сменили парадигму и отправились работать в Министерство культуры Самарской области. Какова была ваша мотивация? Я стараюсь не абсолютизировать собственный опыт, но в нашем поколении очень немногие люди выбрали бы карьеру чиновника.

Михаил Савченко: В Самару я приехал по любви. На съемках фильма голландских художников, с которыми я начал сотрудничество, еще живя в Тольятти, я встретил девушку и переехал к ней. И действительно, моим первым местом работы в этом городе стала «Бумажная луна» — уникальный для Самары жанр арт-клуба с кухней, куда приходили ради театральных постановок, перформансов или выставок. Потом был период, связанный с площадкой под названием «Арт-пропаганда». Зачем это было нужно Газпрому? Честно говоря, это ему особо и не нужно было. В тот момент я увлекался темой творческих индустрий и арт-кластеров, ездил в организованные британским консульством летние школы, и в какой-то момент мы с друзьями по «Бумажной луне» решили попробовать реализовать у нас что-нибудь похожее. В то же время меня пригласили на собеседование в организацию, которая осуществляла в регионе газпромовские социальные проекты. Я пришел в ее офис и увидел шикарное пространство в доме начала XX столетия в центре города. Это была почти руина с обрушающимися балконами и полузаброшенным актовым залом, но руина прекрасная и чем-то похожая на пространства «Винзавода» или ARTPLAY в Москве. Это место меня так вдохновило, что я согласился работать в этой конторе. Сам офис занимал четверть этого великолепия, все остальное пустовало. При этом очень хотелось, чтобы в этих залах что-то происходило, приходили люди. И, по сути, мы эти пространства захватили. Сделали косметический ремонт, написали концепцию, в которой позиционировали «Арт-пропаганду» как центр современного искусства, и открылись. Мы проработали года три или четыре и были очень популярны — нас ежегодно посещало порядка 30 тысяч человек.

Открытие «Арт-пропаганды» совпало с трендом на некоммерческие или полукоммерческие инициативы в области искусства, которые возникали по всей России. Когда Минкульт предложил поработать у них, и, подумав, я согласился. Мне хотелось понять, как система работает изнутри, и попытаться встроить в нее проекты, связанные с современным искусством. Естественно, мне пришлось уйти из «Арт-пропаганды», которая через несколько месяцев закрылась.

М.К.: У меня есть определенный стереотип относительно регионального чиновничества, и мне кажется, вы совсем в него не вписываетесь. Как вы нашли общий язык с этой системой?

М.С.: Это не было сложно. Я долгое время видел свою функцию в том, чтобы выступать в качестве переводчика с языка чиновника на язык творческого человека. Я понимаю, как работает эта система, в чем она нуждается и как в нее встроить, например, художника, соблюдая при этом интересы всех сторон.

М.К.: А в чем нуждается система? Какой сегодня запрос у власти на местах по отношению к культуре?

М.С.: Мне сложно сказать, каков этот запрос сейчас, но на тот момент он состоял в альтернативных культурных событиях и институциях, отличающихся от уже известных форматов. В качестве примера могу привести Музей модерна. В Самаре есть особняк Курлиной — памятник архитектуры, очень заметный и любимый в городе. В 1970-е здание было передано краеведческому музею, его реставрация началась в 2005 году и шла до 2011 года, причем во время работ случился пожар. В конце концов работы были почти завершены, и краеведческий музей презентовал концепцию развития особняка Курлиной в Минкульте. Но, честно говоря, она не очень всех устроила, потому что речь шла о каком-то декоративном диснейленде. В качестве альтернативы мы предложили совсем другой взгляд на модерн — как на часть идентичности нашего города. Наша идея заключалась в том, чтобы представить Самару как столицу провинциального модерна, благодаря которому зритель мог бы увидеть развитие технологий и общества того времени. Одновременно мы предложили расширить формат институции, интегрировав в нее молодежные и детские проекты, а в перспективе и резиденции для художников. Эта идея всех зацепила, и мне предложили ее реализовать. Ну как предложили: музей должен был открыться через три месяца, не было ни команды, ни коллекции. Но мы справились. Полгода водили людей по пустому зданию, аргументируя это тем, что сейчас прекрасный момент насладиться чистым замыслом архитектора. Мы были молодые, горели идеями и были очень убедительны. Сейчас Музей модерна — сложившаяся институция с огромной аудиторией, большим количеством программ и развитой инфраструктурой: свои магазин, детский центр, кафе. Во время Чемпионата мира по футболу это было одно из ключевых мест, где собирались гости и туристы.

М.К.: Что собой представляет Самара в культурном плане, каковы основные направляющие культурной политики города и региона? Я поясню. Одним из важнейших кейсов десятых годов стал Екатеринбург, где, с одной стороны, довольно активно действовал департамент культуры, выступавший с идеей культуры как драйвера развития города, и параллельно появлялись крупные и амбициозные частные институции — например, Ельцин Центр. В Екатеринбурге есть коллекционеры и местные бизнесы, которые тоже так или иначе участвуют в культурной жизни, к городу проявляют интерес крупные государственные акторы вроде Эрмитажа. Все это создает динамичную конкурирующую насыщенную событиями культурную среду. А как выглядит культурное поле Самары?

М.С.: У нас есть частная галерея «Виктория», связанная с Новатэком и фондом V–A–C и представляющая собой, наверное, единственную на данный момент площадку, планомерно работающую с современным искусством. Есть отдельные персонажи вроде Владимира Логутова или Андрея Сяйлева, но они давно уже вышли на другой уровень и не воспринимаются именно как местные, самарские художники. У нас есть локальные бренды вроде Ширяевской биеннале, но еще не произошло масштабного выплеска энергии — не появилась институция, которая активно стимулировала бы развитие художественного процесса. Какие задачи ставят перед собой в культурном плане власти — я тоже до конца не понимаю: не так давно у нас сменился министр культуры, но с момента назначения прошло не так много времени, чтобы понять, куда все будет двигаться дальше.

М.К.: Хорошо, а какова эта политика была в предыдущие годы? Например, масштабный и значимый для всего региона «ВолгаФест» вы начали делать при поддержке Министерства культуры Самарской области. Региональные власти дали фестивалю не только зеленый свет, но и финансирование, то есть можно предположить, что у них уже к этому времени был запрос на большое, затратное событие с международным составом участников.

М.С.: Да, в тот момент появился запрос на большее событие, которое при этом апеллировало бы к современной культуре и урбанизму. Незадолго до этого после реконструкции открыли Крымскую набережную в Москве, что актуализировало тему набережных и вообще общественных городских пространств. Нам тоже нравилась эта история, хотелось ее продвинуть на региональном уровне, поэтому мы и предложили министерству рассмотреть проект летнего фестиваля на набережной. И нашу идею поддержали. Мы старались делать все очень правильно: пригласили к диалогу экспертное сообщество и общественность, провели несколько слушаний, обсуждений, дискуссий, сформировали план на несколько лет и его придерживались. Наш опыт уникален для России: при участии региональных властей удалось сделать большой проект, причем проект абсолютно незарегламентированный, бесцензурный. «ВолгаФест» — классное, запоминающееся событие, но городу необходимы не только фестивали, но и институции нового типа. Например, в Самаре пока нет большого выставочного пространства, нет примеров частно-государственного партнерства в области культуры, компаний или людей, которые поддерживали бы искусство или занимались филантропией.

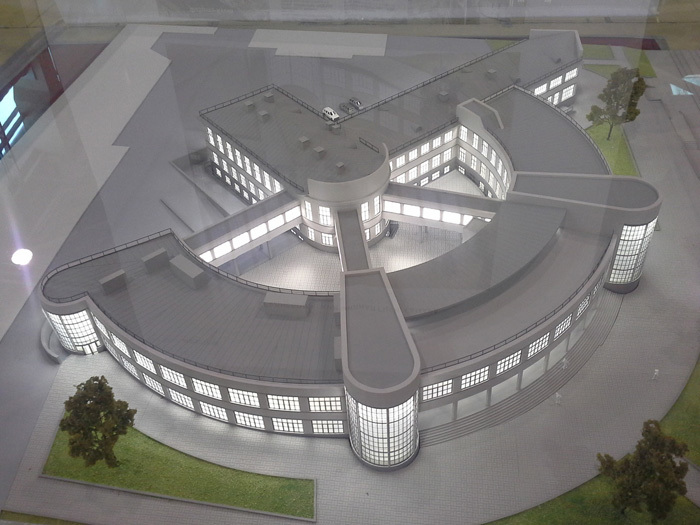

М.К.: Расскажите о проекте реконструкции «Фабрики-кухни». Насколько я понимаю, построенное по проекту архитектора Екатерины Максимовой здание уже перестраивалось в первой половине 1940-х годов. В частности, были сужены оконные проемы, застроены лестницы и декорирован фасад. Планируете ли вы вернуть зданию первоначальный вид?

М.С.: Это детективная история. До нас почти не дошло информации о самой Максимовой, и никто не знал, сохранился ли ее архив. Но работавшая над проектом реконструкции команда архитекторов нашла газетную заметку с упоминанием о гибели архитектора — она под трамвай, кажется, попала в Москве. Там же было написано, на каком кладбище пройдут похороны. Была устроена целая экспедиция на это кладбище, где несколько дней, да еще зимой искали могилу Максимовой, нашли и оставили в файлике записку для тех, кто придет на могилу. Прошло больше года, прежде чем ее потомки связались с исследователями и передали им материалы. Конечно, сейчас «Фабрика» восстанавливается по изначальным планам Максимовой. На прошлой неделе были расчищены окна-иллюминаторы, которые, согласно проекту, располагаются в цоколе здания. Мы очень обрадовались, так как до последнего момента не понимали, в каком объеме был реализован изначальный проект — фотографий «Фабрики-кухни» начала 1930-х годов практически не сохранилось. Мы усиливаем стены подвалов, где будут размещаться фонды, сохраняем все ригели, перемычки, колонны, которые усиливаем карбоновым волокном в несколько миллиметров толщиной именно для того, чтобы сохранить их изящность. Естественно, мы восстановим ленточное остекление, хотя с точки зрения музейных правил оно является скорей проблемой, чем достоинством музейного здания — свет может повредить экспонаты. Но сейчас есть автоматические системы с блэкаутами, поэтому мы не боимся открывать окна. К тому же с такими окнами можно будет очень эффектно экспонировать скульптуру ХХ века! В конце реконструкции мы увидим здание таким, каким оно представлялось в конце 1920-х годов, но с другим функционалом. Мы дорабатываем проект с учетом доступа в музей людей с ограниченными возможностями: чуть-чуть сдвигаем санузлы, гардеробы. Сейчас мы еще можем что-то переработать без кардинальных конструктивных изменений, потом это станет невозможно.

М.К.: Насколько я понимаю, это здание появилась в вашей жизни не в 2019 году, когда вы стали директором самарского филиала ГТГ. В начале десятых вы разрабатывали концепцию развития «Фабрики-кухни», которую предлагали местной администрации. Что это был за проект?

М.С.: После того как «Фабрика-кухня» вернулась в региональную собственность, начался довольно длительный период обсуждения того, что могло бы в нем располагаться — отдать один зал под хор, другой под кружки и все в таком роде. Однако здание такое огромное, что очень скоро стало понятно: региональный бюджет не справится с его реконструкцией, и нужно привлекать федеральные деньги, а для этого найти федерального пользователя. Среди федеральных институций, которые могли бы заинтересоваться зданием и принести с собой бюджеты, обсуждался Музей архитектуры имени А.В. Щусева, еще что-то, но в итоге остановились на Государственном центре современного искусства. На тот момент это была самостоятельная институция, которая планировала построить в Москве замечательный музей.

М.К.: Я знаю, что штат филиала будет довольно серьезный — 150 человек. Но мой вопрос не о количестве сотрудников, а о качестве: о вашем видении современных стандартов профессий. Современный музейщик — это кто, какими навыками и какими качествами ему необходимо обладать?

М.С.: Конечно, не хотелось бы, чтобы новая институция стала кадровым пылесосом и всосала в себя всех ценных людей из других самарских институций и музеев. Будущих сотрудников я ищу либо среди людей, которых знаю по их самостоятельным проектам, либо среди тех, кто сегодня занимает ключевые роли в действующих музейных или культурных институциях. К тому же сейчас мы совместно с московскими коллегами и Самарской академией культуры разрабатываем образовательные программы бакалавриата и магистратуры по музейному делу. Мы постараемся сделать их максимально разносторонними и затрагивающими такие темы, как музейная педагогика, музейный дизайн, архитектура выставок, кураторское дело и так далее. Возможно, со следующего года мы запустим программу повышения квалификации для преподавателей мировой художественной культуры и художественных школ, чтобы подтянуть их знания в искусстве ХХ века. То есть мы уже сейчас думаем о качестве будущих кадров. Но обозначить какие-то универсальные качества сотрудника я затрудняюсь. Например, работающий в секторе музейной педагогики человек в первую очередь должен любить своего посетителя, хотеть и уметь делиться с ним знаниями. Сотрудник фондов, наоборот, должен любить не людей, а музейные предметы, отстаивать их права во время обсуждения дизайн-проекта будущей экспозиции.

М.К.: Вы планируете открывать новые направления? Что будет отличать вас от других локальных институций и выделять среди филиалов больших музеев?

М.С.: Большую часть здания, где находились когда-то кухни, мы отдаем под мастерские и резиденции. Это будет пространство с отдельным входом, своим графиком работы, оно будет функционировать немного на контрасте с тем, что будет представлено в основной экспозиции. Сейчас мы работаем над концепцией резиденций и, вероятнее всего, будем искать их куратора через процедуру открытого конкурса.

М.К.: Открытый конкурс — не самая распространенная в России практика.

М.С.: Как я уже сказал, через открытый конкурс мы будем искать куратора резиденции. Этот человек должен обладать совершенно определенными компетенциями, которых нет у нас в городе. Вряд ли у нас получится переманить столичного специалиста, но точно найдутся желающие переехать из другого региона в Самару — город, где вполне комфортно жить и работать, да еще в такой серьезной институции.

М.К.: О каких компетенциях вы говорите?

М.С.: Речь скорее не о компетенциях, а об определенном бэкграунде. В Самаре до сих пор не было ни одной действующей резиденции, локальные институции не работали с этим форматом. Нам нужен человек, который может разработать концептуальную рамку, сформировать условия конкурсов, подобрать художников, синхронизировать работу мастерских с выставочным планом. Для всего этого нужен опыт.

М.К.: Какие еще позиции в музее будут назначаться через открытый конкурс?

М.С.: Возможно, позиция главного куратора. Нам нужен человек, который смог бы обогатить проект не только с содержательной точки зрения, но и через свои профессиональные связи.

М.К.: Вы заявляли самарский филиал ГТГ как первый полноценный филиал с научно-исследовательской работой и своими программами. По поводу второго я совершенно не беспокоюсь, ваши детские проекты вроде «Зелёнки» широко известны. Но мне хотелось бы поговорить о научно-исследовательской работе, с учетом того, что у филиала явно не будет собственной коллекции — все будет приезжать из Москвы и туда же уезжать — и архива. В чем будет заключаться эта научно-исследовательская работа и на каком материале она будет строиться?

М.С.: Научная работа не сводится к исследованию конкретной коллекции, которая заперта в хранилище. Мне кажется вполне рабочим формат, при котором мы получаем какую-то часть коллекции или часть архива на достаточно длительный срок для выставочной и исследовательской работы. К тому же я бы сейчас говорил о некой концептуальной рамке нашей деятельности — искусство ХХ века с включением региональной составляющей. Например, на конец этого года у нас запланирована выставка, посвященная 100-летию Вхутемаса, которую мы делаем совместно с Самарским художественным музеем. Из Третьяковки мы привозим около семи-восьми работ, основная часть выставки — вещи из запасников художественного музея. Этот проект для нас — попытка поиска и анализа тех художественных кругов, которые могли сложиться здесь из людей, прошедших школу Вхутемаса. Это работы художников, которые сто лет назад приезжали сюда как педагоги, или работы, которые привозились сюда в качестве учебных пособий. Выставка, публикация, каталог станут основаниями для дальнейшей исследовательской работы.

М.К.: Напоследок я бы хотела поговорить о «ВолгаФесте» и смене его формата. В этом году вместо ставшего уже привычным фестиваля с десятками событий вы собираетесь провести выставку паблик-арта. Это ситуационное решение, связанное с эпидемией? Или давно запланированная трансформация формата мероприятия?

М.С.: На самом деле в этом году мы планировали проведение пятого, юбилейного «ВолгаФеста». Мы действительно хотели немного его переформатировать, но скорее с точки зрения длительности и географии: вместо одного уик-энда — неделя, вместо одного города — вся Самарская область. Также мы планировали построить фестивальный городок на пляже, перекрыть фарватер, устроить конкурс паблик-арта и архитектурных проектов. Но когда стало понятно, что все массовые мероприятия отменяются на неопределенный срок, мы решили трансформировать проект и перенести его на август. Прежде всего, мы сделали это, чтобы не потерять аудиторию и команду. «ВолгаФест» проходит в начале лета, это совершенно особенное время для Самары. В августе уже совершенно другое настроение, да и нет смысла затевать стройку фестивального городка, потому что через месяц уже нужно будет все это с пляжа убирать. Поэтому мы решили, что сделаем акцент на паблик-арте. Будем гулять вдоль Волги, смотреть на искусство, обсуждать его, фотографировать. К тому же мы в июне хотим запустить исследовательский проект под названием «Цифровой сплав по Волге» — онлайн-проект и фильм, в котором люди из разных волжских городов будут рассказывать о том, чем для них является река.

М.К.: Вы можете уже анонсировать участников паблик-арт программы?

М.С.: Мы планируем в июне запустить open call проектов, а часть авторов пригласить отдельно, но сейчас все на уровне переговоров.

М.К.: Последний вопрос. Какие выводы вы сделали из опыта двух с половиной месяцев «карантина» и что из этого будете интегрировать в свою последующую практику?

М.С.: Я очень позитивно отношусь к работе онлайн и все этим бесконечным «зумам». Я стал чаще общаться с коллегами из других городов. Если раньше для того, чтобы с ними встретиться, надо было ехать на Интермузей или другой большой профессиональный форум, сегодня достаточно завести конференцию в Zoom. Благодаря этой вынужденной и, я надеюсь, недолгой самоизоляции мы, кажется, научимся побеждать изоляцию географическую.