Круглый стол: биография в творчестве художника

«Очень важное сообщение. Новый архив тиражного искусства (НАТИ)» — совместный проект Третьяковской галереи и галереи тиражного искусства Shaltai Editions, которая позиционирует себя как продюсерский центр для современных художников. Проект родился в качестве подобия знаменитым папкам МАНИ — Московского архива нового искусства, собранного художниками московского концептуализма. Новый архив объединил авторов разных поколений: от классиков современного искусства Ирины Наховой и Вадима Захарова до представителей новой генерации Таус Махачевой и Оли Кройтор. В рамках проекта состоялась беседа художников Андрея Монастырского и Андрея Кузькина, посвященная значению биографии в их творчестве. Беседа публикуется в сокращении.

Андрей Кузькинхудожник |  Андрей Монастырскийхудожник |  Антонио Джеузакуратор |

Антонио Джеуза: Когда мы с моим сокуратором Ириной Горловой придумывали образовательную программу к выставке «Очень важное сообщение», то решили обязательно пригласить Андрея Кузькина и Андрея Монастырского — художников, которые представляют два поколения концептуализма. С ними я хотел бы обсудить роль автобиографии в творчестве.

Андрей Монастырский: Обычно я нахожу связи между формами, возникающими в моем творчестве, и теми событиями, которые переживал когда-то давно. В качестве примера приведу одну из самых известных акций «Коллективных действий» — «Лозунг-1977». В январе 1977 года мы повесили в районе станции Фирсановка по Савеловский железной дороге полотнище с фразой «Я ни на что не жалуюсь и мне все нравится, несмотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах». Казалось бы, это совсем абстрактный лозунг, который в ту эпоху апеллировал к тысячам подобного рода лозунгам, вроде «Вперед к победе коммунизма!» и т. д. Но вместо идеологического призыва или императива в нашем лозунге использовалась дневниковая запись. Потом я вспомнил, почему мне вообще пришла идея обыграть именно лозунговую форму. В 1967 году, когда мне было 17 лет, я поучаствовал в демонстрации на Пушкинской площади с требованием освобождения Галанскова, Лашковой, Радзиевского и Добровольского (трое из которых были впоследствии арестованы по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде в ходе «Процесса четырех». — Артгид). На той демонстрации было всего три транспаранта-растяжки с лозунгами. Я с Володей Буковским держал один из них. Лет пять назад я понял, что опыт с лозунгом на Пушкинской площади и лозунг в Фирсановке через 10 лет, когда мне было 27, конечно, связаны. Но эту четкую связь я совершенно не видел в 1977 году: придумывая акцию с лозунгом в лесу, мы отсылали к древнекитайским девизам, украшавшим искусственные сады.

В качестве еще одного примера приведу акцию «Фонарь» в ноябре 1977 года. В трех километрах от станции Калистово, в районе деревни Антипино, на высоком берегу реки Вори, между деревьями мы повесили фонарь, к которому привязали воздушный шарик. Было ветрено, уже лежал снег. И когда мы возвращались к станции, видели мерцающие вспышки фонаря, который раскачивался на ветру. Я вспомнил, как возник этот образ. В детстве, когда мне было лет 12, мои родители снимали дачу в Антипино. Вечерами в пасмурную погоду мы с мальчиками ходили с цилиндрическими китайскими фонарями в то же место, где в 1977 году мы повесили другой фонарь, и светили на небо. Сильные лучи цилиндрических фонарей доставали до облаков. По небу двигались световые пятна. Но об этой истории из детства как об инспираторе акции я тоже забыл.

Андрей Кузькин: Мне тема автобиографии близка. С одной стороны, многие мои работы крайне личные, но, с другой, я пытаюсь от этого абстрагироваться: то, что я говорю про себя, может быть в определенной степени соотнесено с кем угодно.

Сильным поворотным моментом для меня, конечно, стала смерть отца — художника Александра Кузькина. В тот момент мне было три года. В семье его память чтили: мы ездили на кладбище, в дни памяти приходили его друзья. Отец умер в 33 года, и когда я занялся искусством, а случилось это довольно поздно, то гнал изо всех сил, чтобы успеть к этому возрасту хоть что-то сделать, что-то оставить. Меня не покидала мысль, что я могу умереть в любой момент.

Когда задумываешься о таких предельных вещах, сам смысл искусства немного теряется. Попытка смотреть на собственную деятельность и на искусство, которое делаешь, с крайних позиций тоже была свойственна мне в ряде проектов. Кроме того, меня интересовала связь между разными работами, когда формируется уже творческая биография. Но не могу сказать, что выстраивание собственной истории получается у меня идеально. Жизнь вносит коррективы в любые сценарии.

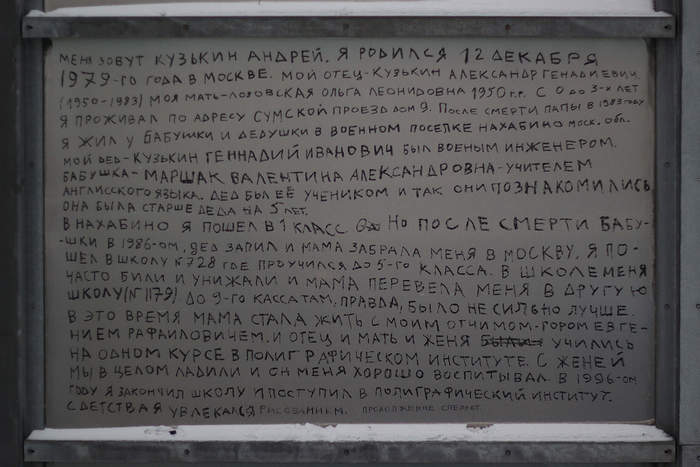

Для примера приведу свою работу «Автобиография». По памяти я писал свою биографию на шумозащитном экране. Она закончилась там, где закончился квадрат — ячейка заграждения. Биография продержалась на экране два года, а потом ее стерли коммунальщики. Делал я эту акцию на собственный день рождения. Что я имел в виду? Мне нравилась эта бесконечная стена и то, что только один из квадратов заполнен. Предполагалось, что либо остальные квадраты еще не заполнены, либо надписи на них уже стерты, либо они могут принадлежать другим людям. Была идея сделать из этого социальный проект, но я не стал ее реализовывать. Все-таки я интроверт и больше занимаюсь личными экзистенциальными переживаниями. Но может быть, кто-то когда-то и осуществит мою идею. Или уже осуществил, как часто бывает.

Антонио Джеуза: А есть в вашей автобиографии какие-то выдумки?

Андрей Кузькин: Слова «правда» и «искренность» имеют для меня определенный вес и ценность. Конечно, по объективным причинам мы не можем быть до конца честными. Но я никогда не пытался дополнить свою биографию выдуманными эпизодами, как это делал, например, Бойс.

Моя работа «Вместе» посвящена отцу и смене поколений. Надо мной и моим сыном висит снимок, на котором запечатлены отец и я, совсем маленький. Он в качестве прикола тоже взял соску в рот. Я решил сделать своеобразное посвящение. Под этой фотографией я также сижу с соской и со своим маленьким сыном. Это был перформанс на выставке «Редкие виды», которую курировал Арсений Жиляев(участник организации «Российское социалистическое движение» — РСД, признанное иноагентом Минюстом РФ). Ее суть заключалась в ответе на вопросы, как и почему человек стал художником, что явилось поворотным моментом. Но в моем случае никаких поворотных моментов не было. Возможно, на меня повлияла смерть отца и то, что я воспитывался в семье художников. Отец-художник, мать-художница, отчим, который меня воспитывал, тоже художник.

Антонио Джеуза [Монастырскому]: Андрей, а вы как стали художником?

Андрей Монастырский: Вначале я стал поэтом. В школе увлекался астрономией. И когда в 1962 году открылся Дворец пионеров на Ленинских горах, при нем был организован астрономический кружок, куда я записался. До 1976 года даже состоял в МОВАГО (Московское отделение Всесоюзного астрономо-геодезического общества. — Артгид). Интересовался в основном естественнонаучными вещами: физикой, особенно ядерной, палеонтологией. Систематизировал растения, животных, насекомых. Ходил в юношеский зал Библиотеки Ленина, заказывал там американский каталог двойных звезд 1932 года американского астронома Роберта Эйткена. Составлял таблицы в общих тетрадях. Расчерчивал, ставил координаты, и по этому каталогу звезд рисовал собственный атлас двойных звезд. Довольно долго я был полностью погружен в эти занятия, в том числе систематические, в статистику. А потом мне вдруг попала в руки брошюра Брюсова «Версификация» — научная книга о том, как писать стихи. Я ее с интересом прочитал. Там были приведены схемы рифмовок. Помню, в той же тетради, где делал атлас двойных звезд, я написал буквы рифмовок — ABC, CBA и т. д. И уже по ним, учитывая эти буквы, вписал туда какие-то строчки, рифмы. Для меня это было, как систематика насекомых. Абсолютно без всякой интуиции и воодушевления. Такой механический переход к поэзии. Почему-то меня это увлекло, и я стал писать стихи. Но потом произошел перескок, трансгрессия: я вдруг услышал звук поэзии внутри себя. Это было связано с музыкой. С пяти лет меня заставляли заниматься на пианино, хотя я очень это дело не любил. Как-то соединились механическое занятие музыкой и такое же механическое занятие стихотворчеством. Продолжая заниматься стихами, я увлекся формалистическими горизонтами стихосложения и вообще семиотикой текста. Где-то в 1975 году стал исследовать текст как графический объект. Но не буквы, а именно измерение текста: расстояния, длину строк, площади, которые занимают строфы. Стал рисовать направляющие линии, геометрию текста — и вот так перешел к графике. Это произошло естественным путем: я не подражал никому, мне самому было интересно, что за миры возникают. Графизацию и пиктографию текста — всю эту серию я называл элементарной поэзией. Потом уже из плоскости графического листа перешел к объему. Первые два свои объекта — «Пушка» и «Куча», оба 1975 года — я тоже называл элементарной поэзией. Через подобные событийные вещи перешел к акциям. В первый раз я предложил сделать так, чтобы приглашенные зрители знали только, что будет некое событие под названием «Появление». Из леса появились две фигуры. И когда они стали выделяться среди других просто прогуливающихся фигурок, все поняли, что это акция «Появление». Они подошли к зрителям и раздали им документальные подтверждения. Слово «появление» была трансгрессировано, воплощено в акцию, в акт появления фигур из леса. И главное — неразличение между зрителями и полем, где ходили гуляющие. Тогда-то, прямо на первой акции, у нас возникла эта структура — демонстрационная полоса неразличения. Там был смешной момент. Среди зрителей оказался художник Николай Недбайло. Когда он понял, что происходит, то закричал: «Мошенники! Давайте уйдем, не будем их дожидаться!» И убежал. Это было яркое событие. Если в новом искусстве что-то есть, его обязательно начинают сильно ругать.

Антонио Джеуза: Вы начали как поэт. В принципе, нельзя разделить поэта и художника. Особенно когда речь идет о концептуализме. Но у вас есть роман («Каширское шоссе», 1986. — Артгид). Может быть, там роль автобиографии сильнее?

Андрей Монастырский: Конечно сильнее. Но я рассматриваю инспиративные мотивы из детства и юности по отношению к тем событиям искусства, которые составляют творческую парадигму.

Антонио Джеуза [Кузькину]: Андрей, вернемся к вашей автобиографии.

Андрей Кузькин: Как я уже говорил, 33 года были для меня чертой, до которой я хотел успеть оставить какой-то след, сказать о чем-то важном. И, конечно, когда мой возраст сравнялся с возрастом отца, я не смог пропустить эту дату и сделал акцию, которая называлась «Сегодня». В ее основе мысль о том, что было бы, если бы твоя жизнь закончилась прямо сейчас. Это лейтмотив многих моих работ.

С темой времени и относительности напрямую связана работа «Всё впереди». Я живу и работаю в мастерской моего отца. Занимаюсь разными вещами, пробую разные медиа. Ничего не умею, но за многое берусь. И в определенный момент мастерская наполнилась всевозможными вещами, а я не знал, что делать дальше. Не мог отличить произведения искусства от бытовых вещей. Работе «Всё впереди» предшествовала выставка «Теремок. Апгрейд культурной идентичности», для которой я воссоздал интерьер мастерской, выставив там вещи из нее, а фигуру хозяина помещения, то есть себя, слепив из хлеба. После выставки все предметы вернулись в мастерскую, но я уже не мог с ними жить: они перестали быть личными вещами и, как у Кабакова, стали носителями определенной истории. Я решил вычистить мастерскую под ноль и все, что там в тот момент находилось, заварить в металлические ящики сроком на 29 лет. Был напечатан полный список этих вещей, но никто не знает, в каком ящике что лежит. В «Открытой галерее» прошел перформанс, в процессе которого я сложил в последний ящик одежду, которая была на мне, и, пока меня стригли, зачитывал список вещей из мастерской. Как только чтение и стрижка закончились, последний ящик был публично заварен. Эти ящики могут продаваться или выставляться как произведение искусства, но не могут быть вскрыты в течение установленного срока. А 29 лет выбраны неслучайно: ровно столько времени пройдет к тому моменту, когда моему сыну исполнится 33 года.

Важный момент в данной работе — это дальнейший план. Не знаю, будет ли у меня возможность его осуществить, или это сделает кто-то другой, или он вообще никогда не осуществится, но он есть. После 15 марта 2040 года, когда истекут 29 лет, можно собрать все ящики в одном месте и вскрыть их. Я представляю себе трехэтажное здание. На нижнем, подземном этаже нужно хаотично свалить сами железные коробки, предварительно разделив находившиеся в них вещи на «искусство» и «не-искусство». На первом этаже нужно выставить то, что организующие выставку люди не сочтут искусством: бытовые вещи, одежду или что-то еще. А на втором — то, что посчитают искусством: графику, живопись, разнообразные артефакты. На первом и втором этажах не должно быть окон — только искусственный свет. Верхний этаж будет пустым: он, наоборот, должен освещаться естественным светом из окон — днем светло, ночью темно.

Антонио Джеуза [Монастырскому]: Андрей, у Вас с Андреем Кузькиным есть и совместные акции?

Андрей Монастырский: Да, последняя акция, которая сделана 2 октября в Калистово (акция «Два лозунга», 2019. — Артгид). Мы развернули лозунг точно такого же размера, как тот первый в 1977 году, только теперь без слов, пустой. Пронесли его по роскошной, красивой долине под стояками высоковольтных линий и пошли на тот же склон, откуда кидали северокорейские комиксы в 1990-м во время акциии «На горе». Там мы опустили и разложили полотнище, а потом пошли смотреть, видно ли его с другого берега Вори. После акции мы возвращались к машинам, на которых приехали, и все участники акции остановились около домика, где я жил в 1962 году. Там на террасе стоял круглый деревянный столб. Когда мне было 12 лет, я перочинным ножом вырезал на нем три буквы «САВ» — Сумнин Андрей Викторович. Непонятно почему. Но я рассказал спутникам не об этом, а эпизод из гоголевского «Ревизора». Когда Бобчинский попросил Хлестакова, чтобы тот, вернувшись в Петербург, обязательно доложил всем своим начальникам, генералам и даже царю, что в городе N живет такой человек — Петр Иванович Бобчинский. Хлестаков тогда не понял, что это значит, и я тоже не совсем понимал, когда стал пересказывать сюжет. Только на следующий день до меня дошло. Бобчинский высказал то, что обычно туристы делают пиктографически, каллиграфически, оставляя на стенах достопримечательностей надписи типа «Здесь был Ваня». Хотел отметиться. Моя настоящая фамилия Сумнин. Я пережил трансгрессию речи — то, что меня всегда интересует в творческом смысле. Переходы между различными визуальными, аудиальными, речевыми формами. Собственно, концептуализм — это такие сочетания текстов и изображений. Трансгрессия, момент перехода границы из одного в другое — в этом и заключается суть концептуализма.

Антонио Джеуза [Кузькину]: Андрей, для вас тоже важна трансгрессия между текстом и изображением?

Андрей Кузькин: Я учился в полиграфическом институте на художника-оформителя печатной продукции. Сочетание текста и изображения — то, чему меня учили в течение пяти лет. Я этой темой тоже всегда сильно интересовался. Например, каких дополнительных смыслов можно добиться, соединяя текст с изображением. Мой проект «Право на жизнь», ставший творческой автобиографией на определенный момент, тоже, в общем-то, об этом. В книгах, журналах и интернете люди в первую очередь смотрят картинки и читают подписи под ними. По такой схеме я и сделал проект. Наверное, это бесконечная тема — как текст становится картинкой и, переставая нести смысловую нагрузку, превращается в некую декорацию. Или, наоборот, когда картинка сама по себе совершенно не представляет художественной ценности, но является текстовым сообщением, очень ценным документом.

Я особо не афиширую, но тоже занимаюсь акциями на природе, как Андрей. Делаю их осмысленно в том месте, где прошло мое детство и откуда я уехал. Там ничего не сохранилось, только кладбище, где похоронены отец, бабушка, дедушка. Я провел много времени в тех местах. Потом, после того как все умерли, был большой перерыв. Я там практически не появлялся: занимался активной художественной и публичной деятельностью. Но после акции с ящиками было непонятно, что делать. В моих перформативных практиках есть определенная схема: следующая работа должна быть сильнее предыдущей. В некотором смысле это шоу-бизнес. Но у каждого человека есть свой предел, и когда он до него доходит, то, по сценарию, должен погибнуть. Биография художника — тоже сценарий. И у меня все складывалось так, что нужно было уйти на самой мощной, самой красивой работе. Либо отойти в сторону. В общем, погибнуть не получилось. Я просто ушел в лес — к первичным воспоминаниям, в места своего детства, где проводил довольно много времени. И стал оттуда черпать что-то настоящее, неподдельное, стал там что-то делать и продолжаю до сих пор. Может быть, это называется арт-терапией. Сегодня у меня нет особого желания выносить это наружу. Ведь обычно на виду плакатные вещи, простые, объяснимые жесты. У Андрея присутствует тонкая поэтическая ткань, с кучей всяких наслоений, одному ему понятных. Но он этим делится. А для меня это достаточно интимная деятельность, и я, возможно, потерял доверие к публике.

Антонио Джеуза: У вас есть инстаграм?

Андрей Кузькин: Нет. У меня есть фейсбук, но я не выкладываю туда свои акции. По крайней мере, то, что я делал последнее время.

Антонио Джеуза [Монастырскому]: Андрей, ваш YouTube-канал — это тоже способ творчества? У вас также есть инстаграм.

Андрей Монастырский: Да, но инстаграмом я мало занимаюсь, а вот YouTube много. За неделю пару раз обязательно что-то выкладываю. Эта деятельность носит поэтическо-дневниковый характер. Эти видео — как другая форма стихосложения или акции. Часто они делаются как коллажи: там есть и текст, и изображение.

Но я хочу вернуться к концептуализму и детским впечатлениям. Ведь что такое концептуализм? Это книжка с картинками. Совсем простая вещь, первичная для нашего сознания. В детстве почти всех нас учили читать именно по таким книжкам. Не зря Кабаков работал художником в «Детгизе» и много иллюстрировал детские книги. Да он и делал подобные работы, уже будучи неофициальным художником в 1960–1970-е годы. Текст плюс изображение. Это все единое поле. Интересно, что и Булатов с Васильевым, вторые по величине фигуры московского концептуализма, тоже зарабатывали деньги, иллюстрируя детские книги. Делали их достаточно искренне. Концептуализм в некотором аспекте — это детское занятие. Он проще и первичнее, чем, скажем, обычная станковая живопись или графика, реализм или импрессионизм и т. д. Это более архаичные слои индивидуального сознания. Дело в том, что, когда ребенку показывают первые книжки, от него ждут некоего ответа и понимания. Это усилие, характерное для начала жизни. Концептуализм тоже оперирует пониманием. Не переживанием, не восторгом от цвета или линий, а именно эмоциональным пониманием, восхищением самим актом понимания.

Антонио Джеуза: Вы ведете частые записи событий из жизни?

Андрей Монастырский: Саму жизнь я воспринимаю как перформанс, как акцию. Например, я веду записи почти ежедневно, делаю в Word как бы книжку с картинками: что делал, куда ходил, мысли, воспоминания и т. д.

Антонио Джеуза [Кузькину]: А у вас, Андрей?

Андрей Кузькин: Я уже довольно много событий из жизни сделал произведениями или, по крайней мере, акцентировал на них внимание. Сейчас меня больше интересует пластика, вещи, менее связанные с личным. Я перевалил через условную границу — возраст, когда умер отец, — и все немного поменялось.

Андрей говорит, что в книжке жизнь становится творческой биографией. Вспомнилось, что для Анатолия Жигалова и Наташи Абалаковой из группы «ТОТАРТ» лучшим произведением искусства стала реально родившаяся дочь Ева.

Андрей Монастырский: Все-таки граница между жизнью и искусством крайне интересна. Напряженность, попытка понять, чем одно отличается от другого, — это, собственно, и есть творчество и работа.