Александр Гэллоуэй: «Мир не кажется мне цифровым до самого основания»

Александр Гэллоуэй — американский философ, профессор медиа, культуры и коммуникации Нью-Йоркского университета. Будучи не только теоретиком, но также программистом и художником, он осмысляет цифровую культуру, основываясь на собственном опыте взаимодействия с современными технологиями. «Артгид» публикует беседу Александра Гэллоуэя с Андреем Шенталем и размышляет о том, как вопрос о цифровом и аналоговом в философии проблематизирует эстетику постинтернета и искусствоведческий подход к понятию медиа.

Давиде Квайола. Приятные места. 2015. Видеоинсталляция, 4К, 28 мин. Кадр из видео. Источник: Vimeo

Давиде Квайола. Приятные места. 2015. Видеоинсталляция, 4К, 28 мин. Кадр из видео. Источник: Vimeo

Андрей Шенталь: Хоть программирование и не является вашим основным занятием, как подобная практика определяет вашу теоретическую работу?

Александр Гэллоуэй: Программирование — важная составляющего моего исследования и моих методов работы. У людей бывают разные подходы, мой способ — скорее работать над проектами параллельно, нежели сводить философию к технологии или же, наоборот, включать технологию в философию. Я пытаюсь заниматься двумя вещами одновременно. Могу привести пример: когда я писал свою первую книгу об интернет-протоколах («Протоколы: как контроль существует после децентрализации»), я также разрабатывал программное обеспечение Carnivore. И то и другое связано с протоколами данных, протоколами для информации, которая распространяется сетевым образом. Один день я настраиваю сетевые пакеты, другой — произвожу более теоретическую, критическую рефлексию подобного рода сетей. Приведу еще пример: когда я писал книгу о видеоиграх, я также разрабатывал компьютерную игру. Обе эти практики влияют друг на друга.

А.Ш.: Получается, ваш интерес к информатике в какой-то степени определил ваш интерес к «цифровому» в философии, сегодня же вы настаиваете на «цифровой философии» без упоминания компьютера, как вы выразились в своей лекции (Александр Гэллоуэй выступил с лекцией «Цифровое в философии» в рамках «Философского клуба» ЦСИ «Винзавод» 27 ноября 2017 года. — Артгид). Конечно, история термина «дигитальный» (digital) значительно превосходит историю цифровых технологий, однако сегодня достаточно сложно их диссоциировать.

А.Г.: Да, все верно. Сегодня нам следует выдержать паузу и определить цифровое, не делая отсылок к цифровым технологиям, даже если и ради чисто полемических целей. Я бы не сказал, что это абсолютное требование или самоцель, потому что вы правы, я признаю, что цифровое имеет особую связь с технологией и в особенности с современными индустриальными технологиями. Так что для меня это самостоятельное или же временное, но все-таки необходимое отступление, которое нам следует осуществить на концептуальном уровне.

А.Ш.: Осмелюсь предположить, что ваш интерес к цифровому или же, например, обращение Квентина Мейясу к наукам, основанным на математике, задает новую философскую эпистему, которая заменяет постструктуралистскую фиксацию на языке. Однако, если мы вспомним Жака Деррида, одного из главных представителей этого направления, числа — такие же начертательные знаки, как и буквы; и те и другие — выражение письма. Существует ли для вас фундаментальное различие между языком и числами?

А.Г.: Я бы свел их к одному общему знаменателю или хотя бы попытался признать, что их связывают самые близкие отношения. Вы правы, что Деррида говорит про письмо, но я вдохновлялся другими работами, которые в первую очередь исследуют категорию символического. Я имею в виду психоанализ или других постструктуралистов вроде Жана-Жозефа Гу или группы Tel Quel, которые размышляли об экономике символического. Потому что я рассматриваю цифровое как буквы, числа, знаки. Но если говорить шире, цифровое — это и есть территория символического. Так что отношения между символами по сути цифровые отношения. Это фундаментальное открытие, которое было заимствовано из соссюровской лингвистики и семиотики.

А.Ш.: В какой мере мы можем критиковать цифровое в качестве расширения сферы калькулируемого? Существует целая традиция подобной критики от Дьердя Лукача до «Невидимого комитета». Можно ли сказать, что с приходом цифрового сама онтология, так сказать, становится исчисляемой, т. е. овеществляется сама эта идея?

А.Г.: В эпоху модерности важной и распространенной формой политического участия становится, если хотите, ответ на проблему цифрового через аналоговое. Романтизм — хороший пример. Романтизм был реакцией на усилившуюся рационализацию позитивистского знания в XIX–XX веках. Я признаю этот способ политического взаимодействия. Возможно, это наиболее сильный политический режим модерности — реагировать на непосильные рациональные логические системы через отсылку к аналоговым понятиям или явлениям вроде аутентичности или же реальности. Но это не единственный выход, которым располагают люди. Я не уверен, что он лучший, тем не менее он широко распространен.

Что же касается калькуляции, дигитальность однозначно упрощает исчисление. В то же время я хочу развести эти два термина. Нечто может быть символическим и дискретным (дигитальным), не будучи алгоритмичным или поддающимся исчислению. Вспомните литературу или поэзию, они строятся на дискретных символах, даже если они не «исчислимы» математически. И все-таки существует популярная, может быть, даже пагубная идеология, которая широко распространена сегодня, она уравнивает онтологию с дигитальностью, утверждая, что бытие — это один большой компьютер. Эта школа мысли называется «дигитальная философия»; я не согласен с этой школой по различным причинам. Проще говоря, потому что мир не кажется мне цифровым до самого основания. Мир, как мне представляется, состоит одновременно из цифровых и аналоговых феноменов.

А.Ш.: Ваша идея разделить философию на цифровую и аналоговую любопытна, но, если вы вводите новые категории, это подразумевает, что вы ретроактивно обнаруживаете новые различия, которые не были явлены ранее. Однако линия, которая отделяет цифровое от аналогового, частично совпадает с линией, которая разделяет трансцендентальную (Кант, Гегель, Маркс, Бадью) и имманентную (Спиноза, Ницше, Бергсон, Делез) философию. В чем же тогда ценность этого разделения?

А.Г.: Не думаю, что есть исчерпывающий ответ на этот вопрос, кроме того, что такие термины, как «цифровой» и «аналоговый», уже широко употребляются; они намного более распространены, чем «трансцендентальный» или «имманентный». Так что мы можем извлечь выгоду из этой терминологии, которая известна большому числу людей, даже тех, кто не знаком с философией или теорией. Если мы можем использовать этот дискурс, продолжая обсуждать трансцендентальное и имманентное, это уже небесполезно. Ваше замечание абсолютно верно, но я бы хотел возразить. Когда мы определяем цифровое строгим и концептуальным образом, мы должны понимать, что оно на глубинном уровне связано с символическим, и в то же время оно имеет определенную связь с трансцендентным. С другой стороны, аналоговый способ зависит от того, как мы определяем имманентное, он связан со спинозистским или делезианским определением имманентности. В первую очередь потому, что аналоговый режим имеет особую связь с реальной материальностью.

А.Ш.: То есть это просто способ популяризации философии?

А.Г.: Да, в какой-то мере. Но в то же время цифровое и аналоговое, как любая другая интерпретационная оптика, позволяет нам взглянуть по-новому на существующую философию. Например, если мы определяем цифровое через анализ и аналоговое через синтез — что, как мне кажется, вполне правомерно, — тогда, может быть, у нас есть возможность нового прочтения «Критики» Канта, где аналитическое и синтетическое играют важную роль. Я планирую более детально исследовать эти вопросы в будущем.

А.Ш.: В художественной теории и теории фотографии также существует различие между аналоговой и цифровой онтологиями. Вслед за триадой знака Пирса, цифровое считается иконической репрезентацией, которая основана на внешнем сходстве, в то время как аналоговая фотография имеет прямое физическое отношение или материальную связь с референтом.

А.Г.: Когда дело доходит до того, как мы определяем отношение или связь, все становится не так-то просто. Как я сказал ранее, аналоговое устанавливает отношение с реальной материальностью. Это проблематичное утверждение, поскольку его сложно отстоять в полной мере. Потому что цифровое также имеет отношение к реальному. Я думаю, что нам следует обратиться к более точному описанию отношений и связей. Цифровое имеет такую же связь с реальным, как трансцендентальное или символическое. Ему присущ механизм или абстракция формализации, движение от материальной реализации к тому, что менее материально. Все становится еще запутаннее, потому что упирается в то, как мы определяем многие из этих терминов. Аналоговое имеет более непосредственное миметическое и непрерывное отношение. Мы даже можем назвать его «механическим» — хотя, конечно, некоторые механизмы могут быть и цифровыми. Эти термины мы используем, описывая тип связей и отношений, существующий в аналоговом режиме. Чтобы прояснить мое предыдущее утверждение, цифровое и аналоговое — способы репрезентации и медиации, и чтобы провести окончательное различие между ними, следует охарактеризовать и описать режим, свойственный для каждого из двух.

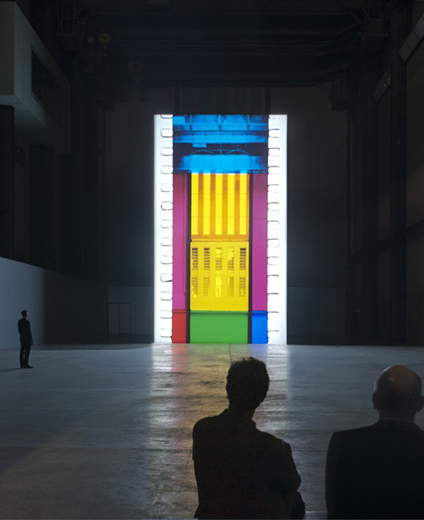

А.Ш.: Забавно, что, когда я был на лекции Розалинд Краусс в Тейт Модерн, она говорила об инсталляции Таситы Дин в Турбинном зале (2011), которая была посвящена рефлексии над умирающим медиумом фильма, т. е. материальности целлулоида. По сути ее лекция сводилась к превосходству аналогового над цифровым. Но в определенный момент она проговорилась, что писала свой доклад, просматривая чью-то (цифровую) документацию работы на YouTube...

А.Г.: Ха-ха. Мне кажется, представители истории искусства и художественной критики склонны слишком полагаться на непроверенные утверждения о форматах медиа. Если это фотография, значит она должна быть аналоговой, если это видео на компьютере, оно должно быть цифровым. Конечно, Розалинд Краусс умнее, и она понимает, что можно мыслить в терминах способов медиации, а не полагаться на предсуществующие определения физических форматов. Тем не менее я верю, что художественно-исторический дискурс склонен быть предвзятым, и это делает его проблематичным.

А.Ш.: Вы также говорите, что Бадью — один из немногих цифровых мыслителей среди аналоговых философов. Может ли идеализация аналога быть формой ресентимента?

А.Г.: Думаю, львиная доля рациональности как таковой, которая свойственна философскому дискурсу в целом, находится на стороне цифрового. В своей московской лекции я пытался представить парадоксальный довод, что сегодня мы живем в эпоху, когда популярен аналог. Тем не менее я не думаю, что это стоит воспринимать как широкое макроисторическое утверждение. Это лишь значит, что мы живем в особую эпоху, когда несколько аналоговых мыслителей стали вдруг очень влиятельными. Наиболее известный среди них — Жиль Делез, но мы можем говорить и о других фигурах. Не думаю, что мы должны из этого делать вывод о том, чем является философия или рациональность в целом, в первую очередь потому, что через идею логоса рациональность крепко связана с тем, что есть цифровое.

А.Ш.: Раз вы уже коснулись темы логоса, разделение Деррида на речь (логос) и письмо как два режима бытия в каком-то смысле совпадает с вашим делением математики на арифметику и геометрию. Фигуры протяжены и непрерывны, как человеческая речь, числа дискретны, как письмо, которое всегда опосредованно пространством.

А.Г.: Сила аргументации Деррида заключена в том, что он переворачивает основополагающие иерархии внутри философии. Начнем с логоса: это территория речи, но также реальности, «рацио» и рациональности. Деррида противопоставляет ее письму или же медиа в прямом смысле этого слова. Когда я говорю «переворачивает», я отсылаю к тому, как мы обычно приписываем ауратичную аутентичность реальному, в то время как ощущение десакрализованного профанного существования уравниваем с рациональным. Может быть, это просто современное состояние, не знаю. Деррида возвращается к основополагающему различию между речью и письмом. Этот сократический момент можно проследить от Платона: речь более аутентична, а письмо менее аутентично. Мне кажется, Деррида заигрывает с перверсивной природой переворачивания этих отношений. Поскольку мы знаем, что Деррида предпочитает письмо речи.

А.Ш.: В своей лекции на «Винзаводе» Франко «Бифо» Берарди выделил два режима чувственности: сочленение (conjunction) и соединение (connection). Если первое подразумевает органические отношения или, скажем, аналоговые, второй режим основан на алгоритмах, и он пагубен для человека. Согласитесь ли вы с тем, что расширение цифровой сферы воздействует и на нашу чувствительность?

А.Г.: Я соглашусь, что процесс конъюнкции и дизъюнкции относится к соединительной логике, и он несомненно может быть обнаружен в истории цифрового и аналогового. Я обычно описываю его следующим образом: цифровое опирается на логику и/или, логику резкого контраста, сильного различия. Ален Бадью поясняет это в «Логике миров», втором томе «Бытия и времени», а именно разделе, озаглавленном «Теория точек». Для него это фрагмент более широкого обсуждения того, чем являются субъекты и что есть политический опыт субъекта. Но в его случае возможен момент, когда качественный, гетерогенный ландшафт аккумулируется вокруг двух дискретных точек, производя решение «и/или». Для меня это и есть сущность дигитальности как концепции. Мы можем противопоставить это идее, которая представлена в работе Делеза, т. е. логике «и... и... и... и...», продолжающихся до бесконечности. Логика Делеза аффирмативна. Он описывает парад эстетических качеств, где все равны друг другу. Это связано с идеей чувственности и эстетического опыта. И это прекрасное описание аналогового режима.

Однако меня интересует описание Делезом плана имманенции как парада различий и разнообразия. Он заявляет, что различие столь распространено, что оно неким образом становится «гладким». В этой логике отношение «и... и... и... и...» — аналоговое. Другими словами, чистое различие приводит к производству радикальной гомогенности. В итоге определенный вид последовательности или гладкости становится очевиден на всем этом плане. Так что если цифровое следует логике двух, аналоговое следует логике одного, чистой протяженности «и».

А.Ш.: Я бы хотел завершить наш разговор искусством постинтернета и его отношением с цифровым. Вопреки заявлениям самих художников, оно парадоксальным образом выглядит очень аналоговым.

А.Г.: Мне кажется, постинтернет-эстетика возвращает нас к проблеме модернизма. Кроме прочего, модернизм связан со следующим вопросом: учитываете ли вы специфику медиума? Давайте не забывать про нет-художников 1990-х, которые были самыми последовательными модернистами компьютероцентричной эстетики. Потому что они создавали работы непосредственно о материальных условиях компьютера: Вук Косич, Jodi.org, Алексей Шульгин, Оля Лялина. Постинтернет-эстетика мне кажется странной, потому что она немодернистская. Возможно, она является продолжением постмодернизма, где дигитальность становится означающим, которое просачивается не столько в форму работ, сколько в их содержание. Она становится стилистическим условием, а не материальным условием.

А.Ш.: Назвали бы вы в таком случае Малевича цифровым художником? Он делит один на два: черный и белый, вертикаль и горизонталь.

А.Г.: У меня нет готового ответа. Отчасти это зависит от того, как мы понимаем «Черный квадрат». Можем ли мы выделить его среди других работ художника? Не будет ли такой маневр проблематичным? Я много думаю о том, что «Черный квадрат» есть нулевое условие модернизма, но также и нулевое политическое условие большевизма. «Черный квадрат», как мне кажется, связан с понятием родового, которое меня интересует последние несколько лет. Я имею в виду то, как Ларуэль и Бадью определяют родовое. В этом можно проследить определенную политическую логику, связанную с укреплением и поощрением субъектов и субъектных позиций. Думаю, есть и другая логика — делать субъективность несущественной. И этот режим, как мне кажется, присутствует и в «Черном квадрате».