Армен Аванесян: «Институции имеют куда больше влияния, чем они привыкли думать»

До 22 июля в Московском музее современного искусства на Петровке проходит вторая часть выставки «Генеральная репетиция», совместного проекта фонда V-A-C и ММОМА. Тема этого акта звучит как «Метафизика из будущего» — так озаглавил свою философскую пьесу, разыгранную произведениями искусства, Армен Аванесян. О «спекулятивном повороте», могуществе институций и новом понимании реализма с австрийским философом поговорил Андрей Шенталь.

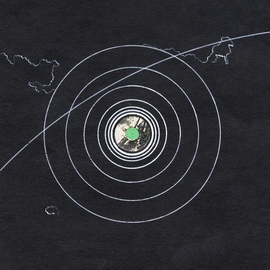

Дарья Иринчеева. Пустое знание. 2011–2016. Холст, масло, чернила (28 работ). Коллекция фонда V-A-C. Фото: Марк Серый

Дарья Иринчеева. Пустое знание. 2011–2016. Холст, масло, чернила (28 работ). Коллекция фонда V-A-C. Фото: Марк Серый

Андрей Шенталь: Театр и современное искусство всегда состояли в сложных, напряженных отношениях. Модернистские критики призывали изгнать театральность из искусства, а сегодня мы наблюдаем, как территория театра обороняется от экспансии искусства. Вы курируете теоретическую программу в театре Фольксбюне, а сейчас подготовили проект для «Генеральной репетиции». Как вы сами видите эти отношения?

Армен Аванесян: Я сомневаюсь, что можно дать столь общий ответ, потому что вы упоминаете исторически, географически и культурно очень разные ситуации. Говорить об этих отношениях применительно к Москве или классическому авангарду не совсем то же самое, что говорить о 1950–1960-х годах в Нью-Йорке или о современном Берлине. Дебаты вокруг Фольксбюне имеют очень локальную специфику, которая, однако, выходит за рамки локального. Например, появился новый элемент — подозревать или упрекать современное искусство как неолиберальное движение, ответственное за джентрификацию. Я считаю, что такое утверждение излишне упрощено, мне не очевидно, почему театр менее неолиберален.

Вместо того, чтобы говорить о сущности той или иной художественной формы, мне, как человеку, который не принадлежит ни художественному, ни театральному миру, интереснее обсуждать, каковы возможности теории для производства знания и что вы можете получить из этих все еще различных форм знания в театре и искусстве, а также как сами участники действуют в этих различных полях. Так что мое личное отношение в этом вопросе более нейтральное и не столь напряженное. Когда два года назад на 9-й Берлинской биеннале мне предложили сделать что-либо для Фольксбюне, я пригласил Криса Деркона и Криста Грёйтхёйсена принять участие в круглом столе об институциях будущего; это также важно для проекта V-A-C. Один из основных вопросов, который я задавал себе: какова функция теории сегодня? Что вы можете узнать у людей, которые, в силу своей профессии, не пишут или не мыслят словами?

Учитывая это, было бы неправильно или претенциозно, если бы я сказал что-то более общее о театре и современном искусстве. В данный момент я очарован не только художником, актером, режиссером или директором, но и «средними» фигурами вроде куратора, драматурга, продюсера. Как их деятельность пересекается, чему они могут научиться друг у друга? Курирую ли я теорию? Частично это так. Это драматургия? Да, потому что подразумевает работу со словами, текстами. Это продакшн? Если я редактирую текст для сборника на определенную тему, то я работаю как музыкальный продюсер в студии. Затем появляется еще кто-то с собственной статьей, мелодией или чем-то еще, и я помещаю их в этот контекст. Более того, я могу интегрировать их в художественное поле или выставку. Можно сказать, это роль продюсера, и эта фигура мне особенно интересна. Так что я могу компетентно говорить скорее о такого рода вопросах, нежели проводить историческое сравнение влияния театра и искусств.

А.Ш.: Но все же ваш проект заявлен как действие, вы написали либретто, а это подразумевает, что произведения искусства ведут себя подобно актерам на сцене.

А.А.: Не спорю, я использовал либретто, но мне кажется, это в меньшей мере инсценировка. Мой основной интерес — использовать работы XX века, более старых агентов, и посмотреть, что они смогут сделать для более позднего периода времени, для будущего; изменить их контекст так, чтобы работы XX века выступили работами XXI века. Так что вопросы поглощения и театральности для меня не первостепенны.

А.Ш.: Вы работаете с фундаментальными и широкими философскими категориями. Как вы решаете проблему того, что перед вами — определенная коллекция, с конкретным набором работ, выбор которых детерминирован историческими обстоятельствами, личным вкусом коллекционера и т. д.? Другим словами, как вы решили для себя проблему субстанции и акциденции?

А.А.: Когда тебя приглашают написать что-то по случаю, это уже вызов, потому что у тебя никогда нет на подготовку того времени, которое тебе бы хотелось иметь. То есть это уже элемент случайности. Ты можешь работать лишь с идеями, которые у тебя были на данный момент. Ты не можешь все бросить и начать думать о чем-то совершенно ином. Далее, был и другой вызов, который вы обозначили как «вкус»: 95% работ, с которыми я имел дело, — это совсем не те работы, которые бы я привел в пример, рассуждая о технологии или геополитике. Но, как я уже сказал, для меня это не было препятствием, это было, скорее, вызовом — как я могу интегрировать работы XX века в нарратив XXI века. Это приключение или эксперимент, что соответствует самой институции, которая еще формируется. Это не просто выставка, куда приходит куратор с определенными идеями и выбирает работы. Скорее, это репетиция, наблюдение за рождением институции — и это значит, что важны не только работы, но в первую очередь люди. Я наблюдал, как она пробует свои силы, и пытался понять, как вся эта увлекательная машина может работать. Для меня это не классическая выставка, а репетиция будущей институции. Конечно, ее следует рассматривать и как выставку, но процесс подготовки совершенно иной.

А.Ш.: В вашем проекте задействовано много работ местных художников: почему вы их выбрали? Известен ли вам их бэкграунд? И каково ваше впечатление от этого искусства?

А.А.: Опять-таки я не профессиональный куратор и в целом не имею отношения к искусству. Я знал некоторых художников, и у меня была информация о произведениях искусства, подписи и описания. Например, мое решение включить отца и сына (Авдея и Давида Тер-Оганьян. — Артгид) с их особой траекторией и традицией, конфликтами, репутацией и т. д. соответствует идее проекта в целом. Кроме Франческо Манакорды, я работал в прекрасной русской команде, так что весь проект был удачной коллаборацией. Конечно, я старался получить от них как можно больше информации. Но различия вроде русский/нерусский, мужчина/женщина не были для меня так важны, скорее меня волновали философские, метафизические категории, которые я также хотел использовать как структуру глав для книги. Мне нравятся ограничения или же условные препятствия, это помогает установить порядок, иначе я могу долго решать, нужно ли две главы или пять. В этом случае на мою выставку было выделено одиннадцать комнат. Поэтому это также инсценировка, процесс становления книги, состоящей из одиннадцати тем. В некотором смысле я старался использовать эти работы для своих размышлений.

А.Ш.: Я задал вопрос еще и потому, что бытует представление об исключенности русского искусства, которое не умещается в существующие нарративы. Некоторые считают, что в разговоре о нем надо всегда учитывать его уникальную историю. Вы же обходите ее стороной и достаточно легко включаете работы в предельно абстрактные категории.

А.А.: Прежде всего, эти работы — часть коллекции. Возможно, имело бы смысл внимательнее посмотреть, вписываются ли они лучше, чем другие. Но это скорее вопрос для художественного критика. Мне нравится в этом проекте то, что ты производишь нечто открытое для критики, но также делаешь и что-то совершенно иное. Это способ задуматься о книге и о философских вопросах. Мне было трудно писать такие короткие тексты, и к тому же для аудитории, не обязательно подкованной в философии. Несмотря на обилие работы, я уже почти закончил книгу, она меня поглотила. Я не припомню, чтобы когда-нибудь так увлеченно писал книгу без остановки.

А.Ш.: Нет ничего нового в возвращении к метафизическим проблемам. Мы знаем деструкцию метафизики Хайдеггера, мы знаем деконструкцию Деррида. Почему опять метафизика? И почему метафизика для/из будущего?

А.А.: На протяжении последних двух столетий философы пытались избавиться от метафизики, понимая, что она все еще здесь. Сначала это сделал Ницше, затем пришел Хайдеггер и сказал, что Ницше все еще метафизик, далее Деррида возразил Хайдеггеру и т. д. Сегодня, напротив, мы переживаем «спекулятивный поворот». Книга превозносит не метафизику в классическом смысле, а скорее спекуляцию. Она не говорит, что мы должны вернуться к традиционной метафизике. Но, что бы мы ни делали и что бы мы ни хотели делать как философы и нефилософы, мы возвращаемся, мы действуем, мы работаем, думаем и реагируем при помощи этих категорий, некоторым из которых уже 2500 лет. Мы используем субстанцию и акциденцию, мы также говорим «это существенно, а это случайно» и т. д. Даже в нашей беседе эти категории сквозят через мои ответы и все ваши вопросы. Вместо того, чтобы пытаться осуществить деконструкцию, полностью избавиться от них, моя идея — задаться вопросом, как мы можем их использовать сегодня? Что они значат сегодня, учитывая, что мы живем в радикально новое время. И поскольку вы упомянули субстанцию и акциденцию — их использую не только я. Мы используем понятия, которые уникальны для позднего XX и начала XXI века. Например, происшествия (accidents) угрожают тому, что кажется «субстанциональным» — и это не тот смысл, который мы могли бы вложить в XIX или VII веках. Полезно работать с этими категориями, но думать о них по-новому. То, что вы говорили про случайность и вероятность, пересекается с идеями Квентина Мейясу. Он выступает против метафизики, но любой скажет, что он ставит метафизические вопросы. Как, например, его идея доисторического времени: как возникает человеческое время? Почему что-то есть, а ничто не существует, как что-либо появляется? Это все старые добрые метафизические вопросы.

Другой пример — это форма и материя, если вспомнить первые главы выставки и книги. Что это значит — мыслить форму и материю? С точки зрения эстетики они всегда были связаны и влияли друг на друга. Но мы должны быть радикальнее: как научили нас современные нанотехнологии, форма меняет саму материю, а не просто формирует ее снаружи. В целом естественные науки также влияют на метафизику и одновременно оперируют внутри метафизической матрицы. Я уверен, что люди могут критиковать мой подход или уловить мою идею, но это и есть рабочая гипотеза проекта. Вы сами мне скажите: вам кажется это неубедительным?

А.Ш.: Мне кажется это интересным, но я не уверен, что нахожу это убедительным. Недавно я был в Риге, где проходила их первая биеннале — эта огромная выставка была полностью посвящена теме ускорения и изменения. В частности, утверждалось, что изменение столь оперативно, что мы не успеваем его замечать. Под конец выставки я подумал, что может быть верно обратное: никакого изменения на самом деле и не происходит. Я сомневаюсь, оправданно ли говорить, что именно сейчас, а не когда-то ранее изменения стали настолько фундаментальными, что даже неизменные категории мышления должны подвергнуться изменению.

А.А.: Я всерьез полагаю, что мы скоро станем очевидцами глобальных перемен, которые произойдут благодаря фундаментально новым технологиям. Конечно же, в 1930-е годы все менялось, и в 1950-е почти у всех появились телевизоры, и это все изменило мир. Но для меня изменения, связанные с дигитализацией, столь же основательные, как и изобретение печатного станка. Это не то же самое, что паровоз или электричество, которые также оказали влияние, хоть и не столь массовое. Это более глубокое изменение, происходящее на всех уровнях — в культуре, политике, обществе, которое мы еще не смогли ухватить, с которым еще не совладали. Очевидно, оно оказывает влияние и на самые фундаментальные категории, с которыми мы работаем, включая субстанцию, материю, время. Но опять-таки, я не пытаюсь утверждать: будет намного лучше, если мы не станем рассматривать это как очередную перемену, подобно тому, как раньше все менялось или что вещи изменяются быстрее. Речь идет не о скорости, не о количественном ускорении. Изменение, о котором я говорю в главе «Время», основополагающее и качественное. Моя гипотеза — сказать нет, ускорение может быть нашим впечатлением, но оно ничего не объясняет. Лучше всего объяснить наше чувство не тем, что все набирает обороты в настоящем, а тем, что в основе нашего раздражения и смущения лежит тот факт, что изменилось само направление времени. Поэтому я бы согласился с вами, что одержимость акселерацией — не более чем симптом происходящего на глубинном уровне, это квазиметафизическое изменение. И мне интересно, что произойдет, если мы посмотрим на реальность при помощи нового концептуального аппарата.

А.Ш.: В России популярно обсуждать реализм — переосмыслять соц- и другие реализмы XX века. Также по-прежнему остается интерес к спекулятивному реализму. Вы же неким образом соединяете эти два термина в понятии «референтный реализм». Что это такое? Это искусство, которое вроде и не отражает реальность (классический реализм) и не рефлексирует отражаемость реальности (например, модернизм в интерпретации Бориса Гройса), но скорее учитывает сложные отношения, переплетения, связи, континуум? Каким образом вы соединяете чисто философское понятие с термином из истории искусства?

А.А.: Каким образом можно философствовать, когда ты утверждаешь, что время приходит из будущего? Как ты работаешь, когда более нельзя сказать, что реальность пред тобой и ты должен изображать ее сейчас, пытаясь быть ей со-временным? Это не просто разговор о том, как я мыслю, но что значит философствовать. Мой первый очень осторожный ответ будет следующим: его еще нет. Я пытаюсь увидеть, как что-либо устанавливает себя, — учитывая мою гипотезу о времени, которое приходит из будущего — оно еще не закрепилось в настоящем. Я не говорю, что референтный реализм такой-то и такой-то, это бы увело нас слишком далеко в детали — потому что его здесь еще нет. Что я пытаюсь сделать, так это навести порядок, противопоставив его путанице всех реализмов, которые очевидным образом противоречивы. Для этого я обращаюсь к семиотике означаемого, означающего и референта. Как вы знаете, обсуждение классического реализма началось в XIX веке в рамках истории искусства и литературоведения. Что повествуется? Содержание — это доказательство истинного реализма. Реализм XX века, напротив, скорее формалистичен, реализм самого акта повествования, а не описываемого контента. И это внутри семиотической рамки, где я ввожу третий термин — референциальный реализм, не желая при этом применять его к отдельным романам или картинам как таковым. Скорее, я вижу некоторые ориентиры, указатели или симптомы, как, например, спекулятивный реализм в философии.

Однажды я писал статью про телесериал «Прослушка», который обычно называли «Чарльзом Диккенсом XXI века». Но я не соглашусь с таким определением, там происходят совершенно иные вещи: в нем принимают участие целые сообщества. Что значит, когда бывший преступник играет судью, когда полицейский исполняет роль преступника? Какое влияние это шоу оказывает на те или иные сообщества или место, где происходит действие? Но я признаю, что очень сложно проделать эпистемический или дискурсивный анализ настоящего в фукианском смысле, вернее, это вообще невозможно. Однако я стараюсь делать невозможное, даже если рискую оказаться неправ. Так что я пытаюсь собрать определенные элементы и указатели, чтобы продемонстрировать, что значит сегодня иметь серию событий, серию объектов, взаимодействующих друг с другом, когда превосходство одного над другим совсем не обязательно. Нам стоит выстроить новые отношения с реальностью, чтобы она обрела смысл. И это отличается от ситуации XIX века, когда считалось, что реальность стабильна, или от сомнений XX века в духе «не верьте реальности, это все идеология, все относительно». Реальность существует, но при ее осмыслении возникают трудности. Требуется огромное спекулятивное усилие или подмога естественных наук для того, чтобы достучаться до реальности и выстроить с ней референциальные отношения. Я думаю, это новые вопросы и новые проблемы. Как выставка, так и моя (будущая) книга — это предложение по-новому выстроить отношения с реальностью.

А.Ш.: Но все же вы представляете конкретные работы: например, у вас есть Харун Фароки в комнате, посвященной реализму. Чтобы быть более точным и конкретным, какие контуры зарождающегося реализма мы можем обнаружить?

А.А.: Опять-таки вы пытаетесь заставить меня говорить о вещах, которые не являются моей компетенцией, но мне это нравится. Есть одна комната, где всего две стены и две работы — видео Фабьяна Жиро и Рафаэля Сибони, а также Харуна Фароки. Я рассматривал их вместе. В случае Фароки интересно, что он сталкивает нас с очень конкретными проблемами в традиционном понимании реального и реалистического, и в этом смысле в его работах представлен репрезентативный элемент. Но одновременно он художник XX века, происходящий из формалистской и авангардистской традиции. Он один из моих любимых художников, и я подумал, что было бы здорово поставить его рядом с Жиро и Сибони и моим текстом — проверить, что произойдет между этими тремя элементами. Возможно, зритель поймет, что есть все эти разные реализмы, и их различия не будут размыты, например, когда вы все еще видите остаточные образы Жиро и Сибони, которые возвращаются обратно с экрана. Мне нравится проверять идею не просто как писатель, но также использовать кураторство как средство производства знания.

А.Ш.: В своем либретто вы также утверждаете, что художественные институции слепы к своей собственной роли в мире, что они недооценивают собственное могущество. Какова же их политическая и идеологическая повестка?

А.А.: В основе моего провокационного заявления лежит тезис о том, что институции, включая художественные институции, имеют куда больше влияния, а значит куда больше власти, чем они привыкли думать. Проблема в том — и вы скажите, если я преувеличиваю, — что сфера их влияния, хотят они того или нет, простирается широко не на уровне содержания в отношении политики и морали, но скорее в той области, где их совесть нечиста: деньги, экономика джентрификация. Мне интересно именно это. Мое провокационное «институционально-реалистическое» заявление следующее: давайте посмотрим на реальный эффект институций, давайте посмотрим, каково их реальное влияние, давайте попробуем мобилизовать и использовать их более прогрессивно. Получается такой акселерационистский подход. Вместо того, чтобы смотреть на поверхность и заветные идеи, я предлагаю обратиться к шизофрении институций и работающих там людей. Их обычно разрывает на части между тем, чего они хотят достичь, и теми реальными последствиями, к которым приводят их действия. Как мы знаем, между этими устремлениями и результатами нет ничего общего.

Это не тот вопрос, который я могу решить, сидя за столом у себя дома. Он требует работы с институциями, попытки некоторым способом изменить навигацию. Чтобы преобразовать институции, работать с ними, следует понимать их настоящее воздействие, а понимание институций означает их изменение, обе эти вещи идут рука об руку. Так что каково воздействие институций? И, прежде всего, что такое институция? Профсоюзы, музеи, галереи — это все институции. Они определяют и формируют паттерны нашего поведения. Они формируют то, что мы ожидаем, как мы себя ведем, как мы решаем, что мы должны, а что не должны делать, потому что в противном случае к нам применят санкции. Даже тут в данный момент наше взаимодействие во много институционализировано. Мы всегда знаем на 95%, что мы делаем: мы воспроизводим институции, которые нас сюда привели, вроде нашей академической подготовки — вы сейчас журналист, а я философ. Это мне напоминает то, что однажды сказала Хито Штейерль: искусство — и я сказал бы, что это относится и к университетам, — прекрасно справляется с политизацией всего вокруг, но остается слепым к своей собственной политике, своим собственным условиям работы. Есть множество слепых пятен, и это то, что мне интересно в работе с институциями.

Если, например, все музеи современного искусства планеты осознали бы свое влияние на джентрификацию, то есть каково их реальное влияние и какие деньги они производят для других (точно так же мы все являемся производителями стоимости для Facebook), они смогли бы использовать это как подсказку, чтобы уравновесить и, может быть, использовать эти деньги в пользу художников и художественных проектов, вместо того чтобы пассивного оплакивать джентрификацию. Не заниматься институциональной критикой и огорчаться из-за того, что тебя снова и снова инструментализируют, а принять то, до какой степени мы становимся частью этих процессов вроде джентрификации или отмывания денег. Но только когда вы признаете это как часть процесса и учтете реальные последствия своей практики (не воображаемые политические действия наподобие историй, рассказанных в ваших фильмах или живописи), вы сможете начать изменять ситуацию, вооружившись аффектами ради прогрессивных целей. Если же вы просто будете обращаться к идеалистическим темам, понятиям и ценностям, ничего не изменится.

А.Ш.: Вы говорили, что написание книги опционально, но, как я понял из нашего разговора, она уже почти написана. Вы используете многие из тех понятий, о которых вы говорили ранее: гиперверие (hyperstition) из одноименного фильма, рекурсия появлялась в ваших текстах о спекулятивной поэтике и т. д. Является ли ваша книга неким обобщением и систематизацией предыдущей работы?

А.А.: Я хотел написать короткую и удобочитаемую книгу, и, я надеюсь, это не просто обобщение или «избранное» из написанного мной на данный момент. Ни гиперверие, ни рекурсия не появляются, например, в качестве главы на выставке, но, конечно, это концепции, которые помогают мне понять мир, в котором я живу. Рекурсия, например, также важное понятие в описании выставки «Генеральная репетиция» на третьем этаже. Так что, конечно, некоторые из этих понятий уже были частью моего мыслительного процесса, и нет смысла от них сейчас отказываться. Но в целом мне было интересно охватить понятия субстанции, формы, материи, истины, мышления, жизни и других классических философский тем, каждый раз приходя к коротким и, надеюсь, доступным текстам к выставке, которая может дать толчок уже другим мыслям и опыту. Это был, безусловно, эксперимент, но V-A-C — это тоже эксперимент, и я старался соответствовать их духу.