Вечное детство

«Нужно смотреть на мир глазами ребенка», — говорил Анри Матисс. Фовисты были первыми, кто обратился к детской наивности воплощения образа и к искусству аборигенов как художественному методу. За прошедший век — с того момента, как взрослый художник не посчитал зазорным перенять манеру неумелую, но чистосердечную, — детство и его отголоски не покидают изобразительное искусство. Историк искусства Юлия Лебедева изучила творчество современных российских художников и нашла в нем множество примеров, подтверждающих слова Матисса. Текст публикуется с любезного разрешения автора.

Ростан Тавасиев. Future. 2009. Фрагмент инсталляции. Courtesy автор

Ростан Тавасиев. Future. 2009. Фрагмент инсталляции. Courtesy автор

Благодаря Матиссу и фовистам стало очевидно, что маленькие художники могут многому научить профессионалов. В ХХ веке детский рисунок удостоился первых выставок. Возникновение теории психоанализа привлекло внимание к ребенку как творческому индивиду, действия которого формируют будущую личность. Интерес к детскому рисунку проявляли русские футуристы, показывая на своих выставках работы собственных детей: иногда отдельно, иногда наравне с собственными работами. В «Пощечине общественному вкусу» Давид Бурлюк называет детский рисунок каноном свободного рисунка. Дада берут свое название у деревянной игрушечной лошадки-качалки. Словом, в начале ХХ века детство в широком смысле занимает все более серьезное место в искусстве. В 1912 году Василий Кандинский публикует детские рисунки в альманахе «Синий всадник», а Пауль Клее вообще делает манеру детского рисунка и искусства африканских аборигенов своим творческим методом. И сейчас, пожалуй, нет художника, который в своей жизни ни разу не обратился бы к образам детства. В русском искусстве второй половины ХХ века детская тема стала одной из основных.

Начало: иллюстраторы

В 1905 году Мстислав Добужинский «забыл» куклу на окне, в 1972-м Оскар Рабин уронил ее в грязь («Пьяная кукла») — детские игрушки на протяжении века становились не только элементом коллажа или своеобразным стаффажем, но и главными героями произведений. В России детская противоречивость колорита «Бубнового валета» и примитивистская линия Ларионова и Гончаровой вскоре сменяется серьезностью соцреализма. Но во времена соцреализма сохраняются такие виды «независимого» творчества, как детская книжная иллюстрация и мультипликация, почти не задетые политикой. И на этой культуре книжной иллюстрации вырастают целые поколения советских людей, в том числе художников. Образы детства возникают во «взрослом» искусстве лишь на рубеже 1960–1970-х. Многие художники андеграунда подрабатывали в издательствах как раз иллюстрацией детских книг, и нередко в их «взрослых» произведениях заметны отголоски их же детских иллюстраций (например, «иллюстративной» эстетикой проникнуто графическое искусство Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова). Но в 1960–1970-е произведения на эту тему лишь случайны: не было ни одного мастера, который сделал ее своим творческим кредо. Хотя «эстетика помойки» в самом разгаре, но время игр еще не пришло — в тот момент это казалось как-то несерьезно. Игрушки появляются лишь изредка в произведениях русского поп-арта. Но и тогда уже можно отметить в этих работах различные настроения — от тонкой иронии до жесткого глумления.

Игрушка «на службе»

Дискурс детства часто ассоциируется с образом игрушки. Но это не всегда означает веселую игру. Нередко в искусстве игрушка возникает как угроза или жертва. Говоря о нелитературных, свободных от раннего подтекста произведениях, стоит вспомнить инсталляцию Сергея Волкова «Полтергейст» (1990). Волкову нужен был некий объект, раскачивающийся в такт метроному, — идеально подошла неваляшка. Художник пользуется общими знаниями о полтергейсте: все знают, что это непонятно откуда идущий стук, беспричинно падающие, перемещающиеся со своих мест и даже исчезающие предметы. У Волкова получилось действительно жутковатое зрелище. Он создал своеобразную картинную галерею одинаковых работ, с которыми происходят необъяснимые метаморфозы. В темно-зеленой полутемной комнате тикает метроном, а на стенах размещены по пять холстов в золоченых рамах, а на каждом холсте на фоне темно-зеленого занавеса красная неваляшка в жанре парадного портрета. На одной стене картины с изображением раскачивающихся с разной амплитудой игрушек висят ровно, а на другой ровно стоят неваляшки, зато, перекосившись «в такт» метроному, «пляшут» сами холсты в рамах. «За поверхностью картины — Неизвестное, которое нельзя распознать в качестве наличествующего или невозможного. Точнее говоря, неизвестно, можно ли угадать Неизвестное, поскольку неизвестно, что угадывать», — замечал по поводу этой инсталляции художник Сергей Ануфриев.

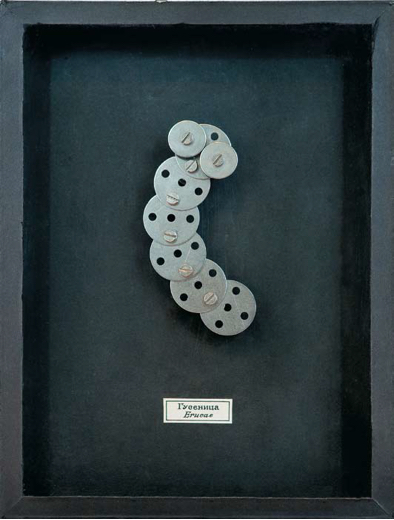

Малыши часто не жалеют игрушки — могут запросто устроить трепанацию черепа кукле или вспороть живот какому-нибудь мягкому лисенку. Выросшие из этих малышей художники не утеряли с возрастом исследовательского интереса к развлекательному миру: в клубе кукольных потрошителей состоит не один десяток художников. Игрушка используется ими в качестве готового материала «для обработки». Ростислав Лебедев делает из игрушек абстрактные композиции. В «Объекте с колесом» (1973, ГТГ) ассамбляж создается из пластмассового колесика от игрушечной машинки, а в его «Детском супрематизме» (1976, ГТГ) одна из геометрических линий составлена из разноцветных пластмассовых кубиков. Валерий Герловин, наоборот, из «абстрактного» делает вполне конкретное: из металлических палочек детского конструктора создает самые различные формы — от яблока или звезды до «Мадонны с младенцем» (1976, ГТГ).

В начале 1980-х «препарированиями» игрушек занималась одесситка Лариса Резун-Звездочетова, вошедшая в круг московского APTART. На выставке «APTART за забором» (1983, на даче у членов группы «Мухомор» братьев Мироненко) она показала работу «Глазное яблоко». «Я просто купила килограмм яблок, выковыряла дырки, вставила туда кукольные глазки и развесила на дереве». Затем Лариса делает работу «Голубая кровь» — отрезанные кукольные ручки, наполненные голубой субстанцией. Такой художественный ход, интерпретирующий «детское познание мира», игру, старание воспроизвести некоторые явления в прямом их смысле (что иногда превращается в игру слов), часто использовался художниками.

Не менее любопытна у Звездочетовой серия парадных портретов с ужасными пластмассовыми игрушками, которые в огромном количестве изготавливала советская промышленность (например, зеленый заяц на коньках). Серия (1984) создавалась как пародия на портреты партработников, и таким образом подчеркивалась вся абсурдность ситуации, поскольку советская партноменклатура в тот момент уже напоминала таких дурацких пластмассовых зайцев.

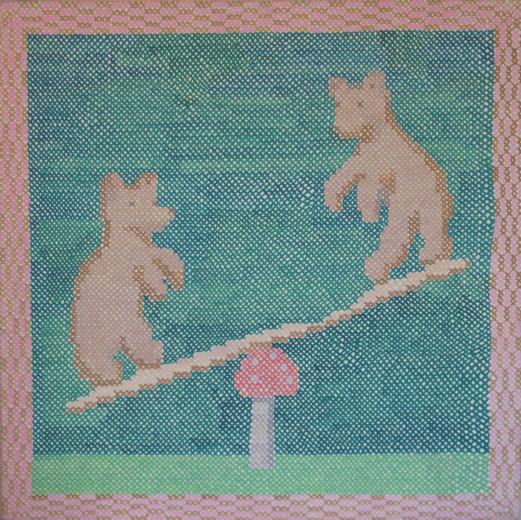

Сегодня с игрушечной темой активно работает Ростан Тавасиев. Его голубые слоники, розовые зайцы, оранжевые медвежата и прочие кислотного цвета представители фауны китайского производства непосредственно становятся главными героями ситуаций, разыгранных художником. Их нарочито инфантильный вид подчеркивает одиночество и беззащитность наделенной детской тонкой душой личности в современном мире. В проекте «Шуба» заяц во время линьки меняет белую шкурку на розовую в надежде защититься от врагов, в скафандре с забавными длинными ушами он одиноко бродит по Луне («Через тернии к звездам», 2003). А работа «Свинтус» (2003) отдает вполне взрослым цинизмом: розовый поросенок изучает свое отражение в открытой банке тушенки. Но в целом Ростан стремится создать позитивный мир, поэтому его игрушечные герои, как правило, пребывают в воображаемой действительности, как в инсталляции «Башня» (2008), когда маленький красный зайчик строит конструкцию из огромных кубиков и сам взбирается по ней в небеса.

Русский тэддизм

В инсталляциях Ростана Тавасива, естественно, не обошлось без медведей. Игрушечный медвежонок в массовом сознании — нечто уютное, теплое и доброе. Однако для нашей культуры медведь — особый герой, важнейший персонаж сказок. Но, как ни странно, в отечественном искусстве тэддизм возник достаточно поздно, хотя советской игрушечной промышленности производство мягких медведей удавалось как ничто другое. С 1990-х мишек рисовали много. Их жизнь была довольно разнообразна — от мультяшных приключений до пребывания в состоянии кошмара. Ведь детская тема — совсем не всегда добрая, и игрушки нередко становятся героями ужастиков.

В одном из самых интересных проектов на эту тему — «Я никого не ем, и это страшная правда» (1998) Сергея Шутова — создается картина крайне мрачная: в полутемном помещении подсвеченные тусклым светом девять рисунков углем изображают игрушечных медведей, истекающих кровью: у одного разбита голова, у другого перерезано горло. Но эта «страшная правда» далеко не суть проекта. Шутов делает мишек героями собирательного повествования о чаше Святого Грааля. Зверьки исполняют здесь роль неверных, попытавшихся приблизиться к чаше и истекших за это кровью (согласно легендам). В книге Вольфрама фон Эшенбаха Парсифаль, нашедший Грааль, отказывается от животной пищи, то есть становится вегетарианцем («Я никого не ем!»). На утопающей в полумраке стене — парящая в облаках чаша и цитата из Эшенбаха по-немецки. Сюжет невеселый, но вновь напоминает детскую игру, когда ребенок, прочитав книгу или посмотрев фильм, начинает фантазировать, и для создания нового сценического пространства используется все, что попадается под руку. В 2004 году издевательства над медведями продолжились: ПМП Group (Дмитрий Александрович Пригов, Натали Мали, Андрей Пригов) показали видеоперформанс «Претворение тургеневского юноши», где троица в белых халатах делала трепанацию черепа плюшевому мишке, запихивая ему в голову страницы тургеневских текстов.

Детский праздник

Главный детский герой Дед Мороз в западноевропейской традиции является святым (Николаем или Клаусом), а в России он — полуязыческий персонаж. Художник Константин Звездочетов возвел его в ранг святых, сняв тем самым вопрос о межконфессиональном диссонансе этой личности. Полутораметровая «Икона Деда Мороза» (1985–1986) с текстом, написанным церковнославянским шрифтом: «Радуйтесь, правоверные! К нам спустился Дед Мороз!», изображает героя на желтом облаке, с похожим на полную луну нимбом. Картина имела колоссальный успех и много раз репродуцировалась в зарубежных публикациях о русском искусстве времен перестройки. Так условный термин искусствоведа Виктора Тупицына «эстетика Деда Мороза», обозначающий красочную карнавальность нью-вейва, получил свое буквальное воплощение на русской почве. Новогодняя тема — один из дискурсов группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”» (с 1987 по 1991 год в состав группы входили Сергей Ануфриев, Павел Пепперштейн и Юрий Лейдерман, после 1991-го Лейдермана сменил Владимир Федоров). Дед Мороз, снеговики, зайцы — постоянные участники их графических серий и иллюстраций к текстам. В 1990 году МГ создает инсталляцию «Новый год»: три искусственные елки окружены хороводом из сидящих «разнопородных» мягких игрушек в одинаковых белых одеждах. Среди прочих идей МГ рассматривается тема вечного детства, порожденная огромной волной детской массовой культуры, которая накатывает и на взрослых, мешая им по-настоящему взрослеть. «…Эстетика МГ построена во многом вокруг этого Вечного детства, заселенного уже не детьми, а их игрушками и персонажами детских книг, иллюстраций и фильмов» (Павел Пепперштейн).

Альтернативные истории

Мифотворчество — важная часть в освоении художниками детской темы, оно «цепляется» иногда за самые незначительные темы юного творчества. Сочинение собственных сюжетов, присвоение чужих, изменение всем известного до неузнаваемости — иногда эффект от такой «переработки» чего-то увиденного или прочитанного бывает гораздо интереснее первоисточника.

Верный спутник Константина Звездочетова — и в 1980-е, и теперь — многоцветный, яркий образ. Взятый из книги сюжет обрастает фантазиями до неузнаваемости. «Вы рисовали когда-нибудь в детстве? Вот и мне надоело объяснять, что все это значит…» — говорит художник.

Звездочетов — великий выдумщик, его полные иронии сюжеты строятся на мифологии его собственного сочинения. Например, история романтического героя Мальчиша-Кибальчиша из повести Аркадия Гайдара, сопровождавшая каждого ребенка в СССР, превращена в серию завиральных мифов о его необычайных приключениях (1986). Кибальчиш объездил весь мир: в пустыне катался на вновь «изобретенном» художником трехколесном велосипеде, учил рисовать японку, а в джунглях вступал в схватку с анакондой. Для художника он олицетворяет «героя героев», который, по его словам, в нашей мифологии отсутствовал. Иной подход к персонажам детских книг и журналов у Юрия Альберта, с начала 1980-х сочиняющего одну большую историю о художнике. Реализуя в своих произведениях детские фантазии о своей будущей профессии (конечно же, оказавшиеся прекрасной утопией), Альберт берет из поразивших его еще в детстве известных советских иллюстраций героев, которые обязательно рисуют. Например, всем известный Карандаш, родина которого — журнал «Веселые картинки» (где, кстати, работал Виктор Пивоваров), а родитель — известный на весь Советский Союз книжный иллюстратор Иван Семенов. С 1965 года человечек в «универсальном» (как на классических автопортретах) костюме художника, с бантом на шее, с палитрой и кистью в руках и карандашом вместо носа учит детей рисовать. В работах Альберта это смешной художник, который увлеченно рисует, но никто не воспринимает его всерьез — только дети. Потому что именно таким образом выглядит художник в воображении малышей. Но даже во взрослом мире это единственный персонаж, бренд, по поводу которого сразу понятно, что он художник. К Карандашу в компанию у Альберта присоединяются зайчик и кошечка с палитрой из известной детской книги «Футы-нуты» с иллюстрациями знаменитого Алексея Лаптева 1961 года (мини-инсталляция «Художник с кошкой», состоящая из игрушек — реди-мейдов, 1992, ГТГ), а затем сам Футы-нуты с разноцветными карандашами наперевес. В итоге Альберт создает «Автопортрет в костюме художника» (1992, фотография, ГТГ), нарядившись в карнавальный костюм, купленный перед Новым годом в «Детском мире», и тем самым, наконец, отождествляет себя со своим героем. В то же время он (как всегда) полон самоиронии: облачившись в детский костюм, он напоминает, что художник — взрослое дитя.

Интересно, что под влиянием детской иллюстраций находились многие художники, которые сейчас работают совершенно в ином направлении. Например, Владимир Дубосарский в начале 1990-х создавал живописные произведения на основе картинок в книгах Носова или Драгунского. Его коллега по сквоту в Трехпрудном переулке Павел Аксенов рисовал зверюшек из детских книжек. А Георгию Литичевскому даже не понадобился первообраз для его сочинений. В детстве он рисовал комиксы, еще не зная, что существует такой жанр. Ему было скучно, не хватало интересной информации, и он стал придумывать истории, зарисовывая их. И сейчас Литичевский, пристально изучавший американский и французский нью-вейв, в красочной детской манере рисует забавные истории, иллюстрации к двустишиям, которые так легко придумывают дети. Например, «Ша-ба-да-бада, голубые города» (1987), «У-гу-гу, по веревочке бегу» (1986), «Ду-ду-ду, к тебе иду» (1986) показывают ребяческое желание проиллюстрировать (часто до смешного, буквально) некий словесный образ. Тем более что средства выражения в данном случае сознательно инфантильны.

Несколько иным приемом для создания реальности на основе детских опытов пользуется Игнат Данильцев. Еще в конце 1980-х он создает несколько серий, рассказывающих фантастические истории из жизни роботов («Роботомания»), — это тонкое веселое издевательство над серьезностью фантастов и одновременно мрачная ирония по отношению к нашему настоящему. Картины создавались на основе его же детских рисунков, которые превращались в нечто вроде сложного узора — своеобразные жизнеописания роботов, сделанные в стиле орнаментов ацтеков. В пространстве изображения они выглядят как тайные знаки неизвестного мира.

Тайна — еще одна часть детской игры. Кто из нас не сочинял детективные истории, сопровождающиеся особыми, скрытыми от всех знаками? Данильцев размышляет на тему «секретиков», которыми наполнена жизнь ребенка. Художник изображает маленький мир маленького человека, то пространство, где он остается в одиночестве. Именно здесь и прячутся «секретики». Но что же это за место, помимо его собственной комнаты? На каждой детской площадке есть песочница, где можно уединиться и познавать мир самостоятельно. Там происходит то, что взрослый человек потом мучительно пытается припомнить и понять. Эта маленькая вселенная — идеальный образ ушедшего детства. Песочница с зарытыми в ней очень важными секретами, а над ней зеленый навес-«грибок» от дождя. Но взрослому не суждено уже понять до конца тайну даже собственного детства, поэтому под этот грибок невозможно залезть не-ребенку.

В поисках золотого ключика

Еще один популярный детский персонаж — Буратино. Воспитанные на книжке Алексея Толстого художники не меньше, чем сам писатель, поработали над дополнением любимого образа. Изначально дурашливый и смешной, в новом контексте Буратино делается еще более нелепым. Большим его поклонником остается Георгий Литичевский, который еще в начале 1990-х создает графические серии в виде колоды карт Таро. Буратино здесь предстает в разных обличиях, но все они демонстрируют его деревянную сущность. Поэтому он изображен то в виде дерева, то дудки, то коня-качалки. А в 1993-м художник «вырезает» целую инсталляцию «Буратино, гадающий на картах, из какой породы дерева он сделан», где настоящий деревянный Буратино сидит за столом, накрытым простыней с росписью художника, а перед ним лежат карты с изображениями деревьев.

Буратино — личность для современной русской культуры метафорическая. Московские концептуалисты даже ввели его имя в свою официальную терминологию. «Гнилые Буратино» Андрея Монастырского и Владимира Сорокина — это население «миров и сфер непостоянства». А Игорь Макаревич и Елена Елагина запустили очередную «утку» по поводу необычайной роли деревянного человечка в художественном процессе.

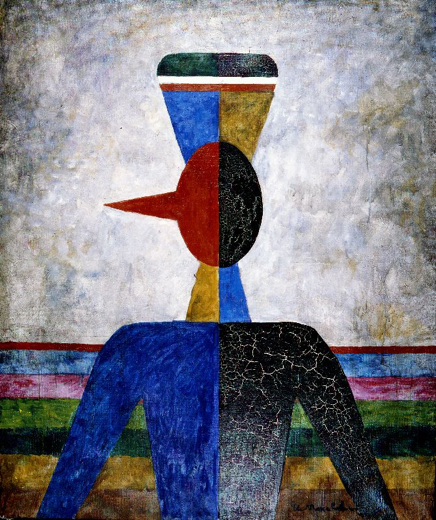

Первый их большой проект назывался «Кладезь жизни» и рассказывал о жизни пролетарской писательницы Новиковой-Вашенцевой, которая из стареющей деревенской домохозяйки превратилась в служителя литературных муз новой власти после того, как пьяный муж запустил ей в голову бревно. Удар изменил ее жизнь. Исследовавшие этот факт художники вплели в нее миф о Бревне-Буратино, носителе творческой энергии. Через некоторое время пролетарскую писательницу из проекта уберут, оставив главную роль ее деревянному вдохновителю, и Буратино будет отпущен дальше штурмовать культурное пространство. Так родился проект «Частичное затмение», тонко иронизирующий над иконой русского авангарда Казимиром Малевичем. Игорь Макаревич разрабатывает систему внедрения своего героя в ранние кубистические произведения великого мастера. «Имея преимущества исторической перспективы, мы знаем, что Малевич, придумав свой новый супрематический мир, оказался перед необходимостью его кем-то заселить. И эти новые люди должны были быть не вполне людьми. Несколько огрубляя, можно сказать, что Буратино — как человеческий автомат, кукла, марионетка, робот, наконец — в результате оказался идеальной моделью нового человека».

Тема детства, вероятно, никогда не потеряет своей актуальности. За последние годы было создано еще множество произведений, где использованы самые разные образы детства. Но есть кардинальное отличие между детством в произведениях художников тогда и сейчас. В 1980-е художники апеллировали чаще к собственному личному детству. И пусть оно было отчасти коллективным, как многое в Советском Союзе, каждый художник находил на полочках своей памяти что-то неповторимое. Сейчас же тенденция — обращаться не к своему прошлому детству, а к чужому сегодняшнему, зачастую увиденному в рекламе по телевизору. Ведь у каждого поколения — свое детство.