Где начинаются волны и кончаются овцы?

До 20 ноября 2016 года в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу открыта выставка, посвященная 200-летию главного русского мариниста Ивана Айвазовского. Ему приписывается около шести тысяч картин (коллекционеры шутят, видя Айвазовского на аукционах: «Он что, до сих пор пишет?»), в залах ГТГ представлены сто отборных полотен и пятьдесят графических листов, в том числе хиты — «Девятый вал» и «Волна» из Государственного Русского музея и «Черное море» и «Радуга» из Третьяковской галереи. В 1861 году в журнале «Время» (октябрь, отд. II. С. 147–168) был опубликован подписанный инициалами «П. К.» текст под названием «Выставка в Академии художеств за 1860–61 год». Авторство этого текста — тайна, которую до сих пор разгадывают историки искусства и литературоведы. «Время» издавали братья Достоевские, и предполагаеся, что автором загадочной рецензии был сам Федор Михайлович Достоевский (в частности, никто, кроме него, пережившего каторгу, не мог бы так раздраконить показанный рядом с Айвазовским «Привал арестантов» Валерия Якоби). К открытию выставки в ГТГ «Артгид» цитирует фрагмент статьи, посвященный работам с той выставки.

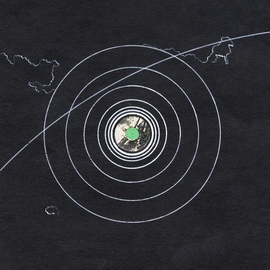

Иван Айвазовский. Отара овец в бурю. 1861. Холст, масло. Частное собрание

Иван Айвазовский. Отара овец в бурю. 1861. Холст, масло. Частное собрание

Между произведениями давно признанных мастеров первое место занимают три картины знаменитого профессора Айвазовского. 1) Овцы, загоняемые вьюгой в море. 2) Партенит на южном берегу Крыма. 3) Буря под Евпаторией.

Талант Айвазовского всеми признан, несомненно, точно так же, как и талант Александра Дюма-отца; и между этими двумя художниками чрезвычайно много общего. Г. Дюма пишет с необычайною легкостью и быстротою, и г. Айвазовский тоже. Г-н Дюма написал ужасно много, г. Айвазовский тоже. И тот и другой художник поражают чрезвычайною эффектностью, и именно чрезвычайною, потому что обыкновенных вещей они вовсе и не пишут, презирают вещи обыкновенные. Занимательность их композиций не подлежит сомнению: Дюма читался с жадностью, с азартом; картины г. Айвазовского раскупаются нарасхват. У того и у другого произведения имеют сказочный характер: бенгальские огни, трескотня, вопли, вой ветра, молния. И тот, и другой употребляют краски, во-первых, обыкновенные, а потом, вдобавок к ним, пускают там и сям эффекты — тоже с естественным источником, но преувеличенные до последней степени, до той точки, где начинается уже карикатура. Собственно говоря, в этом сравнении для г. Айвазовского оскорбительного ничего нет; все искусство состоит в известной доле преувеличения, с тем, однако же, чтобы не переходить известных границ. Портретисты это знают очень хорошо. Например, у оригинала несколько велик нос; для сильнейшего сходства надо сделать его чуть-чуть подлиннее; но затем, если прибавить носа еще немножко, выйдет карикатура. Зная это очень хорошо, плохие портретисты никак не могут справиться с обыкновенными лицами, в которых нос не слишком велик, однако не то чтобы и слишком мал, а рот и подбородок в самом деле умеренные. От этого художнику средней руки, не Гоголю, ни за что бы не удался портрет Павла Ивановича, человека с приятными манерами, с ловкостью почти военного человека, безо всяких резкостей в характере и в поступках. Александр Дюма за такие портреты не берется. Г. Айвазовский тоже не любит таких обыкновенных предметов. С тремя знаменитыми героями Дюма случаются всё вещи необыкновенные: то они втроем осаждают город, то спасают Францию и совершают подвиги неслыханные. У г. Айвазовского мы видим то же самое. Скала; об нее со всего разбегу расшиблась волна; на скале сидит чайка. И больше ничего. Точно Арамис или Портос, обращающий в бегство неприятельскую армию. Идет большое стадо белых курчавых овец; на них светит солнце так ярко, что смотреть больно, как на всякий белый предмет, в упор освещенный солнцем. Г. Айвазовский передает это на полотне, и на его овец, в самом деле, больно смотреть. Природа есть, даже преувеличенная, но это еще не художество; это длинный нос, сделанный втрое длиннее, чем нужно. Художник, может быть, позволил бы себе в большой картине две-три овцы, освещенные таким образом; но целое стадо — никак, и целая картина, написанная нарочно так эффектно, что на нее больно смотреть, сильно напоминает подвиги д’Артаньяна. На нынешней выставке есть стадо овец, загоняемых вьюгой в море. С отлогого берега мчится стадо; два пастуха стараются остановить его; некоторые овцы уже в воде; их бьет волна, и в этой сумятице не разберешь, где начинаются волны и где кончаются овцы: все покрыто свинцовым колоритом вьюги. Очень хорошо, все это возможно; естественная правда тут есть, но нет правды художественной. Знаменитый герой охотничьих карикатур Хама, барон Крак выходил однажды из болота, где доставал убитую утку, запнулся, упал и, растянувшись, прямо попал рукою на лежавшего в траве зайца. В то же время его ружье неожиданно выстрелило и попало в летевшего мимо бекаса. Всё это физически возможно, но художник не решился бы написать это в картине, точно так же, как не рассказал бы этого Аксаков, если бы с ним что-нибудь подобное случилось. Но г. Айвазовский не останавливается перед подобною нехудожественною правдой. Бывает мгновение, когда вечернее солнце золотит предметы, на которые светит. Г. Айвазовский берет это мгновение и пишет золоченую картину, как «Партенит на южном берегу Крыма»: в ней корабль, стоящий на якоре под берегом, освещен солнцем так, что правый борт его весь из розового золота. Бросьте два-три пятна из розового золота, как сделал Гоголь в описании степи, но пожалейте глаза зрителей и не давайте золотой картины. Оттого-то Дюма и не художник, что он не может удержаться в своей разнузданной фантазии от преувеличенных эффектов. Положим, что граф Монте-Кристо богат; но к чему же изумрудный флакон для яду? К чему то питательное вещество, которым он мог одной щепоткой насытиться на несколько дней? Конечно, есть физическая вероятность отыскать в природе крупный изумруд, который годится на флакон. Но надо же знать и меру, надо уметь удержаться вовремя.

Известно, что солнце делает чудеса своим светом и тенями, и кто присматривался к его эффектам, тот видал много непередаваемых, почти неуловимых — не столько красот, сколько странностей. Но передавая нам о чудесах, давайте же им настоящее их место, сделайте их редкими в той же мере, как они редки в течение дня и в течение года; не забудьте передать нам и обычные, ежедневные, будничные подвиги солнца. А то, если станете толковать только о чудесах, поневоле впадаете в сказку, в Монте-Кристо. Истинные художники знают меру с изумительным тактом, чувствуют ее чрезвычайно правильно. У Гоголя Манилов с Чичиковым в своих сладостях только раз договорились до «именин сердца». Другой, не Гоголь, по поводу разговора в дверях о том, кому прежде пройти, на вопрос Чичикова, «отчего же он образованный», непременно заставил бы Манилова насказать какой-нибудь чепухи вроде именин сердца и праздника души. Но художник знал меру, и Манилов отвечал все-таки очень мило, но весьма скромно: «Да уж от того». Г. Дюма и г. Айвазовский ни за что бы не могли удержаться, не дали бы такого безличного ответа, и при сем удобном случае один наговорил бы вздору, а другой пустил бы блеск удивительно эффектный, неожиданный, преувеличенный.

«Буря под Евпаторией» г. Айвазовского так же изумительно хороша, как все его бури, и здесь он мастер — без соперников, здесь он вполне художник. В его буре есть упоение, есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой, настоящей буре. И этого свойства таланта г. Айвазовского нельзя назвать односторонностью уже и потому, что буря сама по себе бесконечно разнообразна. Заметим только, что, может быть, в изображении бесконечного разнообразия бури никакой эффект не может казаться преувеличенным, и не потому ли зритель не замечает излишних эффектов в бурях г. Айвазовского?