Норман Розенталь: «Нет ничего плохого в роскоши»

В конце октября 2015 года Москву посетил Норман Розенталь — знаменитый британский куратор, чье имя ассоциируется в первую очередь с Королевской академией художеств в Лондоне, где он проработал тридцать лет, превратив ее из чопорной художественной институции в одну из важнейших мировых площадок для показа искусства. Именно в Королевской академии художеств Розенталь организовал в 1997 году одну из самых скандальных выставок новейшего времени — Sensation, представившую коллекцию Чарльза Саатчи, ядро которой — работы Молодых британских художников (YBA). Его визит в Россию был приурочен к персональной выставке Аниша Капура «Моя алая родина», проходящей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве до 17 января 2016 года. Вместе с директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой Норман Розенталь провел в музее публичную дискуссию, озаглавленную «Аниш Капур — объект толерантности?». Марина Анциперова встретилась с сэром Норманом (титул он получил в 2007 году) и поговорила с ним о красоте и правде, молодых художниках, деньгах и старых-добрых временах, когда художников можно было пересчитать по пальцам.

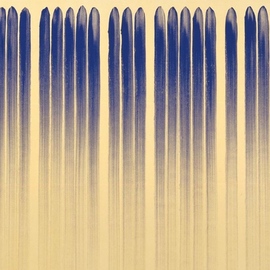

Вид экспозиции выставки Аниша Капура «Моя алая родина» в Еврейском музее и центре толерантности, Москва. 2015. Фото: Иван Гущин, courtesy Еврейский музей и центр толерантности

Вид экспозиции выставки Аниша Капура «Моя алая родина» в Еврейском музее и центре толерантности, Москва. 2015. Фото: Иван Гущин, courtesy Еврейский музей и центр толерантности

Марина Анциперова: В одном из интервью вы сказали, что искусство — это идея. Не так важно, кто ее воплощает, тот же Рубенс просил других художников ему помогать. А вот Аниш Капур, обсудить которого вы приехали в Москву, напротив, создает объекты, в которые, по его собственным словам, он не вкладывает идеи, «отпускает их от себя». Как быть с такими работам, ведь получается, что они не являются искусством?

Норман Розенталь: Есть кое-что, что я хотел бы отметить про Аниша (да и про любого хорошего мастера) — я называю это «отпечатком художника»; как будто бы отпечаток его руки всегда будет в любом его произведении. Вы можете придти в музей и среди сотен объектов сразу же узнать тот, что сделал Аниш Капур, если у вас есть достаточный опыт общения с современным искусством. Но парадокс Аниша, по его собственным словам, заключается в том, что все его вещи выглядят так, будто они создали себя сами, будто они всегда существовали в этом мире. На мой взгляд, это очень важно — его объекты мало говорят о нем, они скорее про взаимодействие аудитории с произведением. Его зеркала не существуют без человека, который смотрит в них, с семьей или один, — или без ландшафта. Если мы поместим одну из его зеркальных работ на Красной площади, эффект от нее будет совсем другим, чем здесь, в этом маленьком выставочном зале Еврейского музея. Инсталляций «Моя алая родина» сделана так, что пока мы ее осматриваем, она меняется — и это происходит вне присутствия художника, без его участия.

Конечно, у него есть идея — и именно она делает его тем, кто он есть, дает ему тот самый собственный отпечаток. У каждого человека собственный отпечаток: по работам Шостаковича очевидно, что их написал Шостакович, а если вы знаете Чайковского и достаточно внимательны к музыке, то вам хватит секунды, чтобы понять, что вы слушаете именно его. Суть даже не в конкретном Чайковском, а в метафоре музыки и того, как она существует в прошлом и настоящем. Люди часто говорят со мной о будущем, но будущего не существует — есть только настоящее и то прошлое, которое существует в настоящем. Рубенс все еще современен, но Рубенс, что существует сейчас, совсем не тот же самый человек, что жил в прошлом.

М.А.: В подзаголовок вашей дискуссии с Зельфирой Трегуловой о творчестве Аниша Капура вынесена ваша фраза: «В мире, который сейчас более, чем обычно, кажется падающим в бездну безумной и ненужной расовой и религиозной нетерпимости, могут ли художники — кто угодно из художников — продолжать говорить о разумном и прекрасном?» Но что сегодня понимается под «разумным и прекрасным»? Можно ли отнести эти слова, например, к политическому искусству?

Н.Р.: «Настоящая правда всегда красива», — так говорил Йозеф Бойс. Я согласен с ним: правда обязательно будет красива. Но что же представляет собой красота — это еще один огромный вопрос. Я не буду сейчас вдаваться в философствования, но мне кажется, у каждого человека есть внутреннее чувство того, что же есть правда.

М.А.: А может ли красота обманывать?

Н.Р.: Нет. Нет ничего плохого ни в излишней сентиментальности, ни в роскоши. Если вы спросите меня, красивы ли произведения Фаберже, я скажу — да.

М.А.: А Фаберже правдив?

Н.Р.: В контексте своего времени — да, но фальшивый Фаберже, конечно же, не правдив. Фальшивый Фаберже ужасен, но в той же мере ужасен и фальшивый Рембрандт.

М.А.: В журнале AnOther Man была опубликована ваша беседа с молодым художником Мэтью Стоуном. Среди прочего речь в ней зашла о YBA, и ваш собеседник обвинил их в том, что вся их деятельность — это тот же поп-арт. Согласны ли вы с ним и есть ли у вас самого понимание, «сформированное ощущение» того, что за поколение молодых художников видим сейчас мы?

Н.Р.: Недавно я говорил со своим другом о том, что сейчас мы оказались в мире, где искусство становится мегаиндустрией, при этом каждый работает в своем углу. И поколение YBA стало последней группой художников, собравшихся вместе для того, чтобы что-то делать. Сегодня же каждый художник сам по себе, он существует один в этом непростом мире и в одиночку борется за место под солнцем. Пока я был молодым, мир искусства был крошечным, это была маленькая субкультура, ставшая со временем, как и поп-музыка, целой индустрией, и теперь главный вопрос, которым все задаются, — кто же окажется наверху. И я считаю, что Джефф Кунс — один из лучших художников нашего времени, Деймиан Херст — тоже очень важная культурная фигура и художник. И такие большие фигуры, как Кабаков, вряд ли когда-нибудь покинут историю искусства.

М.А.: А кто из молодого поколения выдержит проверку временем?

Н.Р.: У меня нет четкой позиции по этому вопросу… Раньше в художественном мире было не более сотни человек, и все друг друга знали: было несколько художников в Нью-Йорке и Лондоне, один или даже два в Москве и Берлине, да еще парочка в Лос-Анджелесе, ну и всё. Сегодня можно найти художника-концептуалиста в Саудовской Аравии — и его работы будут вызывать уважение… Но только время все расставит по своим местам.

М.А.: И еще вопрос о новых поколениях в искусстве. Вы одним из первых стали работать с такими радикальными немецкими художниками, как Йозеф Бойс, Ханс Хааке и Густав Мецгер, которые пытались, по вашим словам, bring down the art system. А современное искусство: оно пытается это сделать, и если нет — то почему, и способно ли оно вообще на подобное?

Н.Р.: Система искусства сегодня устроена иначе: в ней появился крупный игрок — рынок, и некоторые художники, особенно те, что занимаются живописью, внезапно стали представлять собой не больше и не меньше, чем денежный эквивалент. Не очень хорошо, что художественный рынок идентифицирует Герхарда Рихтера всего лишь с определенным количеством небольших листов бумаги, это совершенное безумие, и многие из современных художников не имеют ни малейшего представления о том, что происходит. Рынок искусства очень забавная вещь — у него есть и хорошие аспекты, и плохие.

М.А.: Но вы при этом не боялись сотрудничать с рынком — начиная с ярмарки Frieze и заканчивая рассказом о том, что даже Бойс спрашивал вас о том, как бы конвертировать свое творчество в деньги…

Н.Р.: Не надо забывать, что рынок — это прекрасный механизм сохранения. Если бы у искусства не было ценности, то люди бы просто выбрасывали его. А рынок придает искусству ценность.

М.А.: Среди ваших высказываний о собственной кураторской практике я хотела бы выделить два: «Все художники равны, но некоторые из них равнее» и «Я хочу выставлять лучших и делать лучшие выставки». Как вообще вы понимаете, что перед вами — лучшая работа лучшего художника? Не сомневаетесь ли вы в своем решении, не боитесь ли ошибиться?

Н.Р.: Иногда я просматриваю каталоги выставок, которые я делал, и мне кажется, что я все же выбирал не самые плохие работы (как могло мне иногда показаться тогда). Вкус развивается, и я мог видеть произведения талантливого художника, которым манипулировали в тот момент, и решить, что это безвкусно, а со временем он мог оказаться чем-то бо́льшим, чем мне казалось. Сейчас я не тот человек, что был раньше, я думаю иначе, и в некотором смысле я буду новым человеком каждое утро.

М.А.: Как вас изменило то, что вы почти полвека работали с современным искусством?

Н.Р.: Невероятно обогатило! Мне очень и очень повезло. В искусстве нет никакого морального императива, и, может быть, я был бы более хорошим человеком, если бы работал медбратом в госпитале. Но искусство — прекрасный способ прожить свою жизнь, принося радость другим людям. Иногда после выставки ко мне подходят зрители и говорят, что я изменил их жизнь, а что может быть лучше — даже если я изменил жизнь всего одного человека?

М.А.: В статьях вас часто называют рок-звездой от искусства. Вы себя ощущаете так?

Н.Р.: Я никогда так о себе не думал и совсем так себя не ощущаю. Я просто человек, который делает то, что ему позволили делать в странном и прекрасном мире искусства. Когда я только начинал, в Королевской академии художеств, у меня совсем не было образования. И один из знаменитых искусствоведов, работавших там, сказал мне, что очень за меня рад — поскольку мне еще предстоит многому научиться, узнать о далеких цивилизациях и безграничной радости искусства и культуры. Как музыка и литература, искусство действительно бесконечно. Но я не хочу быть рок звездой — я не одеваюсь как рок-звезда и не чувствую себя ею. Что за смешная идея!