Джорджо Агамбен. Нагота. М.: Грюндриссе, 2014. Перевод Марии Лепиловой

В московском издательстве «Грюндриссе» вышла книга итальянского философа Джорджо Агамбена «Нагота» в переводе Марии Лепиловой. С любезного разрешения Надежды Гутовой (издательство «Грюндриссе») мы печатаем два фрагмента этого известного сочинения, которые по просьбе «Артгида» выбрал художник Дмитрий Гутов.

Ванесса Бикрофт. VB 55. 2005. Перформанс в Новой национальной галерее, Берлин. Кадр из видео. © Vanessa Beecroft

Ванесса Бикрофт. VB 55. 2005. Перформанс в Новой национальной галерее, Берлин. Кадр из видео. © Vanessa Beecroft

1. 8 апреля 2005 года в Берлине в Новой национальной галерее состоялся перформанс Ванессы Бикрофт. Сто обнаженных женщин (в действительности на них были прозрачные колготы) неподвижно и безучастно стояли перед посетителями, которые, прождав в длинной очереди, по нескольку человек входили в просторный холл музея на первом этаже. Посетители робко и одновременно с любопытством поглядывали на тела, стоявшие здесь, собственно, для того, чтобы на них смотрели, а затем, словно для разведки покружив вокруг шеренг обнаженных женщин, излучавших чуть ли не военную враждебность, в смущении отходили в сторону, и первым, что приходило на ум человеку, наблюдавшему за этим, была мысль о неосуществлении. Что-то, что могло бы и, возможно, должно было произойти, не осуществилось.

Одетые люди, смотрящие на нагие тела: эта сцена явственно напоминает садомазохистский ритуал подчинения. В начале «Сало» Пазолини (фильма, в котором более или менее точно воспроизводится сюжет «120 дней Содома» де Сада)[1] четыре высокопоставленных чиновника, собираясь запереться на вилле, стоят в одежде перед своими обнаженными жертвами и внимательно обследуют их на предмет достоинств и недостатков внешности. Одетыми были и американские военные в тюрьме Абу-Грейб, стоя перед грудой голых тел замученных заключенных. Ничего подобного в Новой национальной галерее не происходило: в каком-то смысле соотношение казалось обратным, и кровожаднее всего были именно раздосадованные и дерзкие взгляды, коими девушки — особенно самые молодые — то и дело одаривали безоружных зрителей. Нет, то, что должно было произойти и не произошло, ни в коем случае не могло быть садомазохистским séance[2] или зачином еще более неправдоподобной оргии.

Все будто бы застыли в ожидании, как на изображении Судного дня. Но при ближайшем рассмотрении и здесь роли поменялись местами: девушки в колготах были строгими и беспощадными ангелами, каковые в иконографической традиции всегда изображаются в длинных одеждах, в то время как посетители — нерешительные и закутанные в одежду, в которой они вышли из дома на исходе этой берлинской зимы — олицетворяли воскресших людей в ожидании суда, коих крайне ханжеская теологическая традиция позволяла изображать совершенно нагими.

То есть не пытки и не partouze[3] были тем, что не состоялось, а простая нагота. Собственно, в этом большом и хорошо освещенном пространстве, где выставлялись на обозрение сто женских тел различного возраста, расы и сложения, которых можно было спокойно и подробно рассматривать, — собственно, там от наготы словно не осталось и следа. Событие, которое не произошло (или же, предположим, в том и заключалась задумка художницы, и свершением его и было неосуществление), недвусмысленно поднимало вопрос о наготе человеческого тела.

2. Нагота в нашей культуре неотделима от теологических примет. Всем известна сцена из Бытия, где, совершив грех, Адам и Ева впервые ощущают свою наготу: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги» (Быт. 3:7). По мнению теологов, причиной тому послужило не просто прежнее неведение, перечеркнутое грехом. До грехопадения первые люди не знали наготы, и даже несмотря на то, что на них не было никакой человеческой одежды, их покрывала благодать, плотно облегавшая их тела, как одеяние славы (в иудейской версии этого толкования, которую можно найти, например, в книге Зоар[4], говорится об «одежде из света»). Грех лишает их именно этой сверхъестественной одежды, и они, обнажившись, вынуждены сначала прикрыться самодельной набедренной повязкой из листьев смоковницы («и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания»), а затем, в момент изгнания из Рая, надеть шкуры животных, которые Господь приготовил для них. Это означает, что наши предки были обнаженными в земном Раю только дважды: первый раз — в тот предположительно очень короткий период между осознанием своей наготы и изготовлением набедренной повязки, а второй раз — когда они сняли листья смоковницы, чтобы надеть одеяния из шкур. И даже в эти скоротечные мгновения нагота представляется, можно сказать, как нечто отрицательное, как лишение одежды благодати и как предзнаменование одеяния славы, которую блаженные получат в Раю. Полная нагота существует, наверное, только в Аду, где тела про́клятых безжалостно подвергаются мукам божественного правосудия. В этом смысле в христианстве нет теологии наготы, а есть лишь теология одежды.

<…>

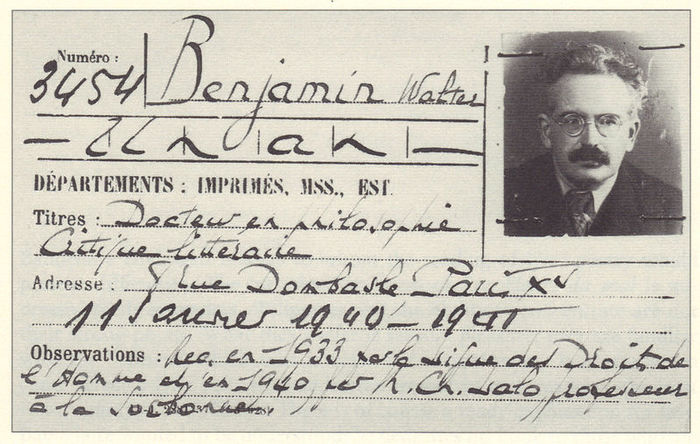

19. Рассмотреть наготу во всей ее теологической многогранности и в то же время выйти за ее черту попытался Вальтер Беньямин. В конце эссе об «Избирательном сродстве»[5], говоря о персонаже по имени Оттилия (в ней Беньямин видел образ женщины, которую он на тот момент любил, а именно Юлы Кон), он размышляет о взаимосвязи между облачением и облаченным, между видимостью и сутью красоты. В красоте облачение и облаченное, оболочка и сам предмет обладают неотъемлемой связью, и связь эту Беньямин называет «тайной» (Geheimnis). Красив тот объект, для коего необходим покров. Беньямину была известна теологическая глубина этой мысли, неразрывно связывающей облачение и облаченное, и это очевидно из того, что он ссылается на «древнейшую идею», согласно которой сокрытое изменяется через раскрытие, коль скоро оно может быть «тождественным самому себе» лишь под оболочкой. Поэтому красоту, по сути своей, невозможно раскрыть: «Раскрывшись, красивый объект остался бы бесконечно невидимым <…>. Таким образом, перед лицом красоты идея совлечения покрова превращается в идею нераскрываемости <…>. Поскольку красота — это единственное, что может быть по сути своей чем-то облачающим и вместе с тем облаченным, то божественная основа красоты заключается в тайне. Видимостью же в ней является, собственно, вот что: не поверхностная оболочка вещи как таковой, а та, что скрывает вещи от нас. Порой этот покров божественно обусловлен, точно так же, как божественно предопределен тот факт, что стоит только не вовремя сорвать сей покров, как тут же исчезает то Невидимое, в коем откровение рассеивает тайны»[6].

Как это ни странно, эта закономерность, неразрывно связывающая облачение и облаченное в красоте, гораздо менее действенна в отношении человека и его наготы. По мнению Беньямина, красота — вследствие той целостности, которую образуют в ней облачение и облаченное — может иметь место как сущность только там, где нет двойственности наготы и одежды, а именно в искусстве и в явлениях естественной природы. «Напротив, чем более явно выражена эта двойственность, достигающая кульминации в человеческом существе, тем более очевидным становится тот факт, что в непокрытой наготе основополагающая красота постепенно исчезает, и нагое человеческое тело достигает некоего уровня бытия, превышающего красоту как таковую, а именно — возвышенности; оно приходит к творению, превосходящему любой плод человеческого труда — творению создателя».

В человеческом теле — и, в частности, в персонаже Оттилии, которая представляет собой парадигму этой чистой видимости — красота может быть только видимой. Потому, в то время как для произведений искусства и природы действует принцип сохранения покрова, для живого тела неизбежно устанавливается противоположный принцип, согласно которому «все смертное обнажаемо». Тем самым не только возможность обнажения обрекает человеческую красоту на видимость, но также и снятие покрова, эта способность к разоблачению, формирует во многом ее признаки: красота человеческого тела по сути своей бесконечно «разоблачаема» и может предстать взору как чистая видимость. Правда, существует и граница. И за ее пределами нет ни сущности, которую нельзя обнажить еще больше, ни natura lapsa. Есть лишь само облачение, та же видимость, и за ней не стоит больше ничего. Этот неизбывный остаток видимости, в котором ничего не видится, эта одежда, которую никакое тело не может больше надеть, и есть человеческая нагота. Она — то, что остается, когда с красоты сброшен покров. И возвышенной ее можно назвать именно потому, что, как говорил Кант, невозможность представить идею при помощи чувств превращается в определенный момент в высшее представление, где представляемое является, так сказать, самим представлением. Таким же образом в наготе без облачения видится сама видимость, соответственно, представая бесконечно невидимой, бесконечно лишенной тайны. То есть видимость возвышенна за счет того, что демонстрирует свою пустоту, проявляя в этом собственно невидимость.

Поэтому в конце эссе именно видимость оказывается ответственной за «высшее ожидание», а принцип, подтверждающий абсурдность стремления к видимости добра, «обнаруживает единственное исключение». Если красота в самом глубинном своем проявлении была тайной – то есть непременной взаимосвязью между видимостью и сутью, облачением и облаченным – то здесь видимость освобождается от этих оков и недолго сияет отдельно, как «видимость добра». По этой причине исходящий от нее свет бледен, и найти его можно лишь в гностических текстах: там он уже не та безусловная и неотделимая оболочка красоты, а видимость — такая, через которую ничто не видится. И элемент, вечно отражающий сию невидимость, сие возвышенное отсутствие тайны человеческой наготы, — это лицо.

20. В конце двадцатых — начале тридцатых годов Беньямин тесно общался с несколькими очень привлекательными подругами, в числе коих были Герт Виссинг, Ольга Парем и Ева Херман. Он считал, что их всех связывает одно и то же особенное отношение к видимости, к внешности. В дневниковых записях, сделанных на Лазурном берегу с мая по июнь 1931 года, он пытается определить это отношение, связывая его с темой видимости, к которой он уже обращался несколькими годами ранее в эссе о романе Гете. «Жена Шпейера, — пишет он, — пересказала мне эти удивительные слова Евы Херман, произнесенные в момент глубочайшей депрессии: “Я и так несчастлива, но это еще не значит, что я должна расхаживать повсюду со сморщенным лицом ”. Это высказывание заставило меня понять многое, и прежде всего то, что мое недавнее поверхностное общение с этими созданиями — Герт, Евой Херман и т. д. — лишь слабый и поздний отголосок одной из основополагающих составляющих моей жизни: опыта видимости [Schein]. Вчера я разговаривал со Шпейером, который в свою очередь тоже размышлял об этих людях и пришел к любопытному выводу, что у них нет ни толики чувства чести или скорее даже, что их код чести заключается в том, чтобы говорить вслух все, что у них на уме. Это очень верное замечание, доказывающее, насколько сильно в них чувство долга перед видимостью. Ведь это “говорить все” нацелено главным образом на то, чтобы признать недействительным все сказанное или, вернее, признав его недействительным, сделать из него предмет: и только будучи видимым [scheinhaft], он становится для них приемлемым».

«Нигилизм красоты» — вот как можно было бы назвать это поведение, свойственное многим женщинам и выражающееся в том, чтобы упрощать собственную красоту до чистой видимости, а затем, будто с грустью разочарования, демонстрировать эту видимость, упорно отвергая даже мысль о том, что красота может быть чем-то отличным от самой себя. Но именно это отсутствие иллюзий на свой счет, неприкрытая нагота, которой таким образом достигает красота, и дарит им самую опасную привлекательность. Это разочарование в красоте, этот особенный нигилизм достигает высшей точки у манекенщиц и моделей, которые в первую очередь учатся стирать любые эмоции со своего лица так, что оно становится чисто демонстрационной величиной, обретая при этом особое обаяние.

Примечания

- ^ «Сало, или 120 дней Содома» (Salò o le 120 giornate di Sodoma) — фильм Пьера Паоло Пазолини, снятый в 1975 г.; задумывался как первая часть цикла «Трилогия смерти». «Трилогия» не была завершена, так как после съемок «Сало» Пазолини был жестоко убит.

- ^ Сеанс (франц.).

- ^ Оргия, групповой секс (франц.).

- ^ Книга Зоар — книга, предположительно написанная рабби Шимоном Бар Иохаи во II в. н. э.; комментарий к Торе, один из важнейших трудов кабалистической литературы.

- ^ Беньямин В. «Избирательное сродство» / Пер. Н. Берновской // Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 58–121.

- ^ Здесь и ниже цитаты из В. Беньямина даны в пер. М. Лепиловой.