Как я провёл этим …

Дмитрий Врубель, Константин Звездочетов, Айдан Салахова, Авдей Тер-Оганьян, Ирина Кулик, Михаил Алленов и другие члены художественного сообщества о том, где они были, что делали и что чувствовали в августе 1991 года и сентябре — октябре 1993-го.

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830. Холст, масло. Лувр, Париж

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830. Холст, масло. Лувр, Париж

Дмитрий Врубель, художник:

19 августа 1991 года мне позвонил Саша Лукин — сын Владимира Петровича Лукина, который сейчас является уполномоченным по правам человека в России, — и сказал, что в город вводят войска. «У меня дома много аппаратуры, а нас точно арестуют, потому что мы в списке первых ста человек, за которыми придут», — сказал он и спросил, нельзя ли привезти ко мне домой аппаратуру — магнитофоны и видеокамеру. «Конечно, привози», — ответил я. А через полчаса он мне перезвонил и сказал, что мое имя во втором арестном списке, и нет смысла ничего ко мне везти. Потом я отправился к Белому дому, и помню, как мы стояли и смотрели, как к нему от Арбата идут бронетранспортеры. Я вышел и встал перед одним из них, а он остановился. Меня кто-то оттащил, и бронетранспортеры поехали дальше. У меня тогда было ощущение, что это последний день, в который можно ответить на все вопросы, и собственная жизнь не имеет уже никакого значения, потому что либо они, либо мы.

Я отстоял перед Белым домом три ночи, и то ли в первую, то ли во вторую из них кто-то сказал, что сейчас начнется атака с применением газов, чтобы рассеять толпу. Наступила абсолютная тишина, только было слышно, как по периметру площади работают танковые моторы. Мы все с Костей Звездочетовым, Гором Чахалом обнялись и поцеловались на прощанье, взялись за руки и решили стоять до конца.

А от 1993-го в памяти осталась только одна картина: я еду в метро и на станции «Улица 1905 года» в вагон заходит совершенно жуткого вида человек с плакатом «Банду Ельцина под суд», оглядывается и громко говорит: «Ну всё, жиды, вам конец». А потом ночью я смотрел телевизор и страшно радовался, потому что сначала выступил Виктор Черномырдин, а потом Егор Гайдар. В 1991 году они были против путча, и власть впервые в моей жизни выступила против фашистов, коммунистов и им подобным. А сейчас у меня ощущения, очень близкие к ощущениям 1991 года.

Айдан Салахова, галерист, художник:

В августе 1991-го почти у всех нас было чувство, что от нас что-то зависит и мы сами можем что-то изменить. Днем 19 августа мы собрались в галерее (имеется в виду «Первая галерея», которая существовала с 1989 по 1992 год. — Артгид), а потом пошли к Белому дому, где уже были почти все художники. Я тогда жила на Малой Грузинской и могла носить еду тем, кто стоял перед бронетранспортерами. В 1993-м я была в Америке.

Авдей Тер-Оганьян, художник:

В августе 1991 года я был в Ростове-на-Дону. Я поехал к маме, и поэтому все события пропустил. Но если бы я остался в Москве, то, конечно, поступил бы так же, как и большинство моих друзей. Мы бы вышли на улицы, пьянствовали бы на баррикадах, как это делал Гор Чахал. По сути, в конце 1980-х — начале 1990-х я, как и всякий советский человек, был деполитизирован, хотя априори был всегда против власти, но началось это не с политики. Меня как молодого авангардиста, любителя Маяковского и Пикассо, не устраивала вообще вся конфигурация советской жизни, и прежде всего советской культуры: хороших писателей не печатают, выставляют всяких проходимцев, которые рисуют колхозные поля с комбайнами, и так далее. Но хотя я был, в общем и целом, антисоветски настроен, это не было политической позицией.

А вот 1993-й для меня стал переломным моментом. Я был полностью сформирован радио «Эхо Москвы», на баррикады на Смоленке не ходил, мне казалось, что это какая-то фигня, недобитые коммунисты — в общем, относился к происходящему довольно равнодушно. К тому же при переезде в Москву моя политическая активность резко снизилась. Если в Ростове я еще читал какие-то перестроечные журналы, спорил с папой за Ленина против Сталина, то в столице я сосредоточился исключительно на искусстве. Движняк, веселуха, с одной стороны все очень много работают, с другой — пьют и развлекаются. К тому же именно в этот момент нас начали заедать чисто бытовые проблемы — весной 1993 года нас выгнали с Трехпрудного, мы жили в Марьиной Роще без мастерской, было тяжело. На этом фоне то, что происходило тогда с парламентом, меня мало интересовало. Но я отлично помню день штурма телецентра в Останкино. Мы с бывшей уже тогда женой пошли гулять с детьми в Лефортовский парк, потом я вернулся домой и смотрел телевизор, по которому Егор Гайдар призывал собраться у Моссовета, где будут выдавать автоматы. После этого мой друг Сева Лисовский сорвался и побежал снимать, а я, принимая ванну, размышлял, идти ли мне к Моссовету за автоматами или не идти. Я, конечно, был за прогрессивную идеологию и против коммунистических недобитков, но все же понимал, что, наверное, не смогу так сходу отличить прогрессивных людей от непрогрессивных — они же не выглядят, как Брежнев и гэбисты в голубых фуражках. И тут я понял, что ни в кого стрелять не готов — может быть, я и отрицательно отношусь к коммунистам, но в людей я стрелять не могу. А чуть позже моя бывшая жена, работавшая тогда в организации «Врачи без границ», рассказала мне о сотнях убитых у Белого дома. И это стало для меня настоящим шоком. Я, наконец, понял, что происходит что-то не то, танки стреляют по нашим же людям и вообще все, что происходит, весьма расходится с моими представлениями о демократии. Выяснилось, что эти розовые прогрессивные силы, которые, как мне до этого казалось, пришли к власти, ни в кого не стреляя, никого не насилуя, а действуя лишь силой убеждения, — что они в реальности другие. Я понял, что нахожусь в идеологическом тупике. В общем, в результате событий осени 1993-го, а затем Чеченской войны и начала тотальной несвободы на улицах мои представления о реальности резко поменялись, и я пришел к коммунистическим взглядам.

Михаил Алленов, историк искусства, профессор МГУ:

Аккурат 19 августа 1991 года рано утром я вернулся в Москву из Ленинграда, куда возил студентов на практику. Решил сразу отвезти все отчетные бумажки в университет и заодно получить зарплату. Выхожу из метро и вижу, как по Ломоносовскому проспекту идут танки. Они шли долго, пришлось ждать, чтобы перейти дорогу. Я ничего не понимал, но в университетском буфете обнаружил одного из своих «партийных» коллег, который грустно сказал мне, что вот, мол, им всем (то есть таким же «партийным») велели явиться на работу, чтобы, дескать, сообща сформулировать точку зрения на происходящее. И рассказал про путч. Помню, я звонил домой сообщить о происшедшем и сделал смешную оговорку: «Пузов и Яго сделали переворот». Так министр внутренних дел Борис Пуго превратился в гротескного Пузова, а министр обороны Дмитрий Язов — в интригана, предателя и убийцу Яго.

А в центре Москвы тоже стояли броневики, но вроде бы уже «мирные», и с одного из них голос из рупора вещал, что надо собраться у Белого дома. И я пошел к Белому дому и простоял там все три дня, изредка все-таки заезжая домой и потом возвращаясь обратно. Ночевал в палатке, куда меня зашерстил художник Сергей Шерстюк, который у нас на кафедре учился (у него был замечательный диплом). Разумеется, я вовсе не представлял себя защитником и воином, но ощущение было такое, что вот мы тут все собрались, мы здесь, мы вместе, а «они не пройдут». С трибуны Белого дома выступали соратник Ельцина Геннадий Бурбулис, Александр Руцкой, еще кто-то, они сообщали новости, кроме того, у многих на площади были карманные радиоприемники. Интересно, что хотя у Белого дома было много народа, а мобильных телефонов тогда не было, все знакомые как-то друг друга находили и встречались. Я помню на баррикадах Гришу Ревзина, Леню Бажанова, Андрея Ерофеева. Володя Левашов и Катя Деготь стояли «в хороводе» вокруг Белого дома, держась за руки. Очень эффектен был этот хоровод: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Не то чтобы все были «за Ельцина» или «за Горбачева». Скорее против совершавшегося беззакония — все видели эти омерзительные кадры пресс-конференции путчистов с трясущимися руками Геннадия Янаева. А когда все кончилось, мы пошли к Лене Бажанову и там эту победу отмечали. А через несколько дней ведь были еще похороны трех ребят, которые погибли в ночь на 21 августа, защищаясь от колонн бронетехники, двигавшейся к Белому дому. И был по этому поводу огромный митинг на Манежной площади.

А в 1993 году я никуда не ходил. В событиях 1991 года было понятно, что это касается всех и каждого. А тогда казалось, что это где-то там «в верхах» какие-то разборки.

Ирина Кулик, арт-критик:

В 1991 году во время августовских событий я была в Геленджике, отдыхала с моим тогдашним приятелем. Мы жили в подвале, где работал театр-студия, очень симпатичный, и куда, после того как стало известно о событиях в Москве, стянулась вся местная интеллигенция, и у одной дамы лет пятидесяти была бумажка, на которой были записаны радиочастоты «вражеских голосов»: «Голос свободы», BBC. Мы стали настраивать радиоприемник, ловить эти самые голоса, слушать, обсуждать. На следующее утро мы пошли в местный книжный магазин, в котором накануне заметили большие портреты Горбачева. За день до путча портреты пылились в углу, их никто не покупал, но сразу после «событий» мы обнаружили, что их уже нет. У меня было чувство нереальности всего происходящего, какой-то игры в «Зарницу», и мне было страшно жалко, что я пропустила все события в Москве.

В 1993 году я была в Москве, и в тот день, когда все началось, в Киноцентре на Красной Пресне стартовала ретроспектива Вима Вендерса, на которую я пошла. Я пришла к Киноцентру и обнаружила там ОМОНовцев со щитами, поняла, что «кина не будет», но то ли от страха, то ли от любопытства решила, что не поеду к себе домой на окраину, а останусь у друзей в центре. Осталась я у Коли Шептулина, который жил в доме на Большой Бронной. Мы посидели, постучали зубами, попаниковали, а потом решили, что надо пойти на улицу. Пошли на Тверскую, где была куча народу. В эти времена по всей Москве были ларьки, которые торговали спиртным, и за водкой стояла очередь длиной во всю улицу. Одновременно со стоянием за водкой люди пытались устроить баррикады, искали дубье и колье, я и помню, что в какой-то момент я ходила по Тверской с каким-то вырытым из помойки металлическим прутом, который мне был нужен, вероятно, для крутости. Там же, на Тверской мы встретили Лешу Беляева-Гинтовта, который нас призывал пойти к Белому дому. Мы решил это сделать, но Беляев по дороге куда-то рассосался. Мы дошли до Белого дома, постояли и пошли обратно. Помню Новый Арбат на рассвете, а навстречу нам едут танки! Коля к тому времени уже злоупотребил алкоголем, где-то разбил себе нос, и мне пришлось его тащить на себе домой. Я страшно злилась, потому что он был тяжелый, пьяный и нес околесину. Но люди вокруг воспринимали меня как героическую медсестру, которая вытаскивает бойца с поля боя. Это было гротескное переживание. Не могу сказать, что во время всех этих событий мне было страшно. Скорее было панически весело.

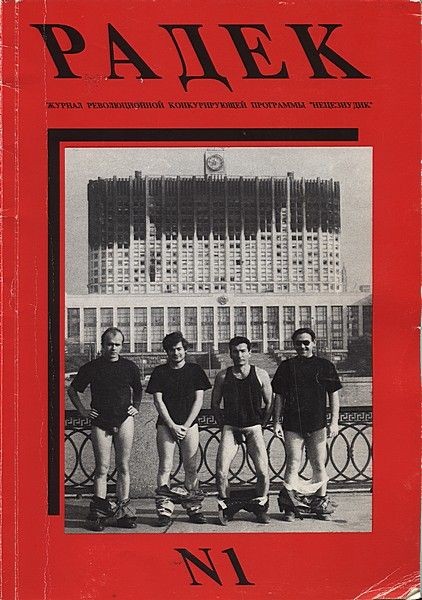

Анатолий Осмоловский, художник, куратор:

В 1991-м на баррикадах меня переполняли возвышенные чувства, но буквально через четыре дня они обернулись глубочайшей похмельной депрессией, после этого я на массовые собрания не хожу. В 1993-м я, памятуя о 1991-м, никуда не ходил, смотрел дома телевизор.

Михаил Косолапов, художник:

В 1991 году я узнал о московских событиях от завхоза альплагеря Адыл-Су (Приэльбрусье), у которого мы с приятелем-альпинистом покупали ворованные альпинистские башмаки. После этого мы сидели в вагончике гляциологов МГУ на «зеленой гостинице» под ледником Джан-Туган, прилипнув к радиостанции, слушали все, что передавала Москва, и пили технический спирт с ледниковой водой.

В 1993 году я жил в двух кварталах от Белого дома, в Проточном переулке, и видел все события с самого начала и до штурма. Каждый вечер после института я ходил к парламенту, даже когда появилось оцепление, — молодые солдатики и менты были очень дружелюбны. В «приемном» был штаб, там раздавали бутерброды и горячий чай. Правда, приходилось записываться в ополчение, вытачивать из досок палки и спорить с ветеранами, фашистами (такие были красивые парни в плащах) и прочими защитниками демократии. Речь Руцкого слушал в толпе. Помню, как постоянно появлялись слухи о неминуемом штурме, о сидящих по кустам агентах, которые вылавливают защитников по одному и убивают и т. п. Когда в Белом доме отключили электричество и заработали генераторы, помню, как внутри контура «баррикад» народ решил, что это работают моторы грузовиков с ОМОНом в переулках. Я тогда обошел все переулки вокруг, не увидел ни одного грузовика и, вернувшись, рассказал о том защитникам. Они не поверили — я чуть не огреб тогда от энтузиастов «за провокаторство».

Короче, ходил туда почти ежедневно две недели. Все казалось таким цирком, а потом одномоментно превратилось в трагедию и погром. Штурм я наблюдал с крыши ближайшего углового дома, потом из-под кругового пандуса рядом с мэрией и цокольного этажа Белого дома. Много чего можно припомнить. Тогда все это представлялось довольно забавным, я был далек от политики, но по-юношески любопытен, и вполне искренне хотел видеть все своими глазами и составить об этом собственное мнение.

Константин Звездочетов, художник:

Август 1991-го я провел на баррикадах, в состоянии лихорадочной радости. В 1983 году Андрюша Филиппов сшил и подарил мне трехцветный флаг, и когда в 1991 году мы пришли к Белому дому, оказалось, что наш триколор самый большой, и его поместили на воздушный шар, который парил над всей землей. Но моя эйфория сразу улетучилась, когда я увидел Феликса Эдмундовича Дзержинского с петлей на шее. Я к нему не очень хорошо, конечно, относился, но ликующая толпа и петля на шее памятника вызвали у меня неприятные ассоциации. Я три дня походил по баррикадам, а потом уехал в Израиль, как и положено всякому диссиденту и либерасту.

В 1993-м я снова пошел к Белому дому, в тот момент я был настроен очень негативно по отношению к Ельцину. Мне не нравилось, что ОМОН бил стариков, а также что парламентариев лишили туалета, света и воды и вообще всячески унижали. Парламент, какой бы он ни был, все же был выбран народом. Демократический президент все-таки должен уважать выбор народа, каким бы плохим этот выбор ни был. Нет демократии там, где «историческая необходимость» допускает расстрел людей. Я пошел к Белому дому, но не дошел. Встретил Пригова, мы стояли за танками и разговаривали в тот момент, когда они начали пулять. Я тут же понял, что я частное лицо, что политика меня не интересует, пошел домой, и с тех пор так и живу, против властей не бунтую, хотя знаю, что начальство хорошим не бывает.

Валентин Дьяконов, куратор Музея современного искусства «Гараж»:

Во время путча десятилетний я сидел в Челябинске и обсуждал с двоюродным дядей, что будет, если за нами придут злые путчисты. Дядя говорил, что у него есть охотничье ружье. Мы с семьей вернулись, когда все уже закончилось.

В 1993 году я учился в киношколе и в тот день, когда все началось, был на занятиях. Нас провожали до метро большими группами и всячески учили осторожности на улицах.

Антон Николаев, художник:

В августе 1991-го мне было 15 лет и меня во время путча родители вывезли за город отдыхать. В Москву я смог вернуться лишь 22-го, и город мне показался похожим на сегодняшний (интервью записано 10 декабря 2011 года на Площади Революции. — Артгид) — пустые улицы, люди стоят кучками, адреналиновыми глазами сверкают, все время что-то обсуждают. Помню, как я принимал участие в каком-то обсуждении и вдруг понял, что толкаю настоящую речь, а вокруг стоят люди и смотрят. Атмосфера была наэлектризованной, было круто.

93-й год? Мне сейчас немножко стыдно говорить об этом, потому что тогда я решил насрать на это дело. Мне казалось, что это не мое, что люди, которые все это устроили, какие-то стремные, хотя вокруг происходили ужасные вещи. При моем друге расстреляли группу студентов, которые выбежали из Белого дома. Но вообще тогда было ощущение, что это не моя история.

Мария Кравцова, арт-критик, шеф-редактор сайта artguide.com:

В 1991 году я была девочкой. 19 августа утром я вернулась из деревни Журавская Богучарского района Воронежской области, где жили мои дедушка Филипп и бабушка Фрося и куда меня обычно ссылали на лето. У дедушки был телевизор, но смотреть его было не принято. И когда я, наконец, уже дома до него дорвалась, оказалось, что смотреть нечего, один сплошной дурацкий балет. Утешением стала плюшевая собака, которую мама подарила мне в день возвращения.

Помню, как сентябрьским утром 1993-го мои ответственные родители потащили меня в школу, которая находилась на Арбате, но занятия были отменены и как-то вокруг было… неуютно. Пришлось вернуться домой. После этого меня на несколько дней оставили в покое и я, сидя с дворовыми друзьями на крыше многоэтажки, наблюдала, как горит Белый дом.

Юрий Альберт, художник:

Сочувствовал. К сожалению, меня оба раза не было в России.