Глеб Смирнов. Палладио. Семь архитектурных путешествий

Книга «Палладио. Семь архитектурных путешествий», посвященная великому архитектору эпохи Ренессанса и написанная живущим в Венеции историком искусства, магистром философии Глебом Смирновым, ждет своих издателей и меценатов. Палладио оказал огромное влияние на русскую архитектуру, а между тем в России до сих пор о нем не выпущено ни одной монографии. На российском сервисе краудфандинга Planeta объявлен сбор средств на издание книги, «Артгид» же, с любезного разрешения автора, публикует главу «Вилла Фоскари, прозванная Мальконтента («Недовольная»)».

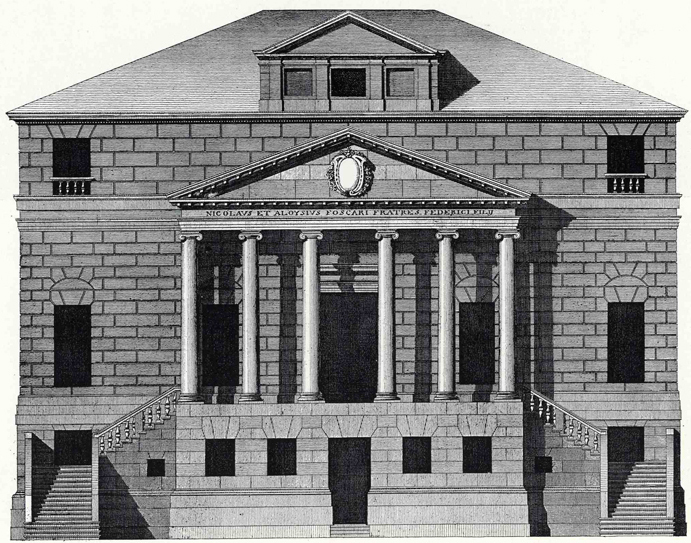

Андреа Палладио. Вилла Фоскари. 1551–1560. Источник: www.lamalcontenta.com

Андреа Палладио. Вилла Фоскари. 1551–1560. Источник: www.lamalcontenta.com

Она появляется из-за поворота всегда неожиданно, вырастая из-за кулис плакучих ив, окаймляющих берега Бренты. Если подойти к ней с воды, это может стать одним из сильнейших архитектурных впечатлений всей жизни. Мальконтента утопает в зелени, ее фасад, смотрящий на воду (всегда с флегматичной тенью на челе), образует вокруг себя островок особой сдержанной тишины. Построенная на обводном канале, отведенном подальше от некогда оживленной навигации Бренты, вилла Фоскари сегодня — будто вне времени.

«Будет очень удобно и красиво, если строить на берегу реки, ибо во всякое время можно будет за небольшую цену отвозить урожай на барках в город, не говоря о том, что летом она дарует прохладу и прекраснейший вид, а угодья, сады и огороды — душа и отрада виллы — будут орошаться к превеликой ее пользе», — писал Палладио. Но эта вилла, как сразу видно по ее зачарованной уединенности, ничего не хочет знать о «великой пользе». Возведенная в стороне от суеты Бренты, это не сельская ферма, но скорее некий приют Светлой Печали, царство вожделенного покоя и оазис отрешенности. А река если и нужна, то лишь затем, чтоб вы могли эффектно и бесшумно приблизиться к вилле на гондоле.

Берега Бренты хотя и плоски, но живописны: виллы сменяются парками, поселками и садами. Ближе к устью по обеим сторонам реки тянутся луга. То и дело, чуть ли не каждые пятьсот метров — очередная усадьба-красавица. Здесь, в непосредственной близи от столицы, «отстраивался» венецианский патрициат. «Сия езда весьма приятна ради построенных по обеим сторонам сей реки палат, принадлежащих венецианским нобелесам или шляхетству», — читаем в записках братьев Демидовых от 9 декабря 1757 года.

Сейчас Брента столь же пустынна, как тот канал, на котором стоит Мальконтента. В наши дни тоже можно, следуя берегам Бренты, насладиться тем, что некогда звалось «мир венетийских вилл», — их так много, что сбиваешься со счету. Хотя многие из них уцелели, общий контекст, увы, подпорчен безнадежно безликой архитектурой ХХ века. Эта последняя, по выражению Бродского, «изуродовала облик Европы не хуже любого Люфтваффе». Истины ради заметим, что облик Западной Европы (в частности, Венето) был в действительности изуродован американскими и русскими бомбардировками.

Нынче здесь покой и благолепие, полное затишье, — а веселая жизнь на этих виллах била когда-то ключом. Усадьбы на Бренте были приютом летней привольной жизни. Каждая из них — сама себе Версаль, маленькое летнее государство: свои придворные, концерты, шуты и парковые увеселения. Здесь эту дачную жизнь описывал не Чехов, но Гольдони — за семь поколений до него — в «Трилогии дачной жизни» (Trilogia della villeggiatura). Насколько можно судить, экзистенциального надрыва там не наблюдалось — никаких «неоконченных пьес для механического пианино», а бренчали вовсю на клавикордах да флиртовали. Развлечения шли непрерывной вереницей, домашний театр и импровизации поэтов. Музыка не стихала и по ночам — от виллы к вилле разъезжали освещенные факелами плоты с небольшими симфоническими оркестриками. Заезжие кастраты доводили до исступления чувствительных барышень невероятными своими руладами.

Невольно вздохнешь: как мало осталось от этой жизни, как мало зафиксировано на бумаге, в живописи... Так в театре, самом эфемерном из искусств: прошел спектакль, опустили занавес — и все, если ты не видел этого, то никогда больше не увидишь. Вот и здесь — все улетело, улетучилось как дым, в трубу вечности. Все эти шалости, изобретательные летние проказы, веселые визги у фонтана, игра в шарады и серсо, жмурки-прятки, и прыг-скок в ночной сад к нетерпеливому автору тайной записки, и как ни в чем не бывало утренний туалет у раскрытого окна, во избежание сплетен… Страсти по рысакам и экипажам, дрессировка лошадей и вольтижировка, верховая охота всей гурьбой… Улетучились приглушенные беседы у камина, свежие политические анекдоты балагура-соседа, посланника при Османской Порте, гнев опального деда-сенатора на ножах со властью, признания в любви кузине, — но сводня не дремлет и — обручение с другой: ах, эти аристократические интриги клановых козней. Завершены чопорные танцы, прошли хлопотные роды, отпели сановного дядюшку-жуира в домашней капелле; вскружив головы двум синьоринам, уехал знатный гость со двора в диковинной своей карете, — словом, три с лишним века полнокровной жизни дворянских усадеб.

Впрочем, кое-что, пожалуй, и уцелело — на страницах книги, написанной как раз владельцем одной из здешних вилл: это «Аркадия на Бренте, или Изгнанная меланхолия» (1667) его высокоблагородия Джованни Сагредо, где среди аристократических бесед, сотканных из колких и блестящих реплик, ассортимента элегантных светских игр, променадов и дивертисманов превосходно воссоздана золотая атмосфера эры дачного эдема. Да еще, пожалуй, в тот исчезнувший мир дают нам в полглаза заглянуть милые жанровые зарисовки-юморески Пьетро Лонги и Тьеполо, поймавших с поличным немало интимных моментов из жизни последнего века Венеции. Заглохнет эта жизнь только с наполеоновским нашествием, и в серьезном XIX веке уже не воскреснет.

...А началась все великолепие с человека по фамилии Фоскари. Из этого рода в XV веке вышел деятель, ставший в истории Венеции одним из самых властных и «переломных» дожей. Франческо Фоскари, стяжавший дожеский трон в 1423 году, решил, что Венеции мало быть морской державой, мало быть центром огромной торговой империи Средиземноморья. Следует положить конец островной изоляции города в Лагуне, обратившись к наземному господству. Бросив клич «Вперед, на запад!», Фоскари упорно проводил политику расширения владений Венеции на материке.

В конце его дожества материковая территория Венеции вобрала в себя земли от реки По на юге, озера Гарда на западе («споткнулись» о миланских Висконти) и до Альп на севере и Далмации на востоке. Правда, цена этих захватнических войн оказалась велика. Венеция начинает уступать гегемонию на морях наседающим туркам, начиная терять свою репутацию «царицы морей».

Политическая карьера Фоскари закончилась печально. Высший орган государственной власти, Большой Совет, признал его политику ущербной и недальновидной и, возложив всю вину за ход мировых событий на дожа, вынудил его к унизительной отставке (второй случай за всю историю венецианской государственности). Впрочем, Фоскари находился у власти и так дольше всех других дожей — 34 года. На третий день после унизительной отставки гордый Фоскари умер от разрыва сердца... Был ли прав Большой Совет, историки спорят до сих пор. С одной стороны, из-за экспансии внутрь Италии венецианцы действительно ослабили военно-морской потенциал на восточном направлении, что способствовало успехам турок и закончилось захватом ими Константинополя в 1453 году. Но, с другой, Фоскари в преддверии открытия «нового пути в Индию» в 1492 году, как в воду смотрел, будто предвидя для Венеции перспективу этих завоеваний, и оказался как раз дальновиден как никто из современников. Для нас же сейчас важно, что именно его действия станут предпосылкой для возникновения на территории Венето такого явления, как вилла.

Будто в ознаменование того, что Франческо Фоскари первым из дожей сделал решительный шаг в сторону материка, вилла Фоскари возвышается у самого устья Бренты — в местности, прилегающей к лагуне. Она стоит наподобие неких триумфальных ворот вглубь Венето на пути в волшебный мир венетийских вилл. И ей, по чести, пристало быть первой в их череде. Стоило Фоскари открыть эстафету — и уже через полвека Брента превращается в своеобразное загородно-дачное продолжение Большого канала, вдоль нее принялись отстраиваться венецианские патриции. На протяжении почти четырех столетий — с XVI века по XIX Брента безмятежно оставалась резиденциальным адресом венецианской элиты. Так как она находилась в непосредственной близости от столицы, до Дворца дожей можно было в любой момент быстро добраться на лодке и править вволю. Чем и занимались века напролет, в частности, господа Фоскари, олигархи с тысячелетним стажем.

Вилла до сих пор принадлежит семейству. Что больше уже не принадлежит семье, так это построенный во времена дожа Франческо фамильный дворец на Большом канале — самый импозантный из готических палаццо. Ныне это здание Университета. В этом — некогда еще и богато раззолоченном — палаццо разворачивалось одно из центральных светских событий конца XVI века. В 1574 году в Венецию приезжает король Франции, последний из Валуа, 23-летний Генрих III, экстравагантный сын Катерины Медичи, сбежавший с трона Польши на вакантный французский трон и прихвативший с собой драгоценности польской короны. Фоскари удостоились чести принимать царственного проказника в своем городском дворце. Изрядно покутив в Венеции, монарх наведался и на виллу, перенесясь, так сказать, из лучшей готики в лучший Ренессанс.

Венценосный гость остался в восхищении от дачи и проведенного здесь времени, милостиво заметив, к вящему удовольствию синьоров Фоскари: «Я нахожу, что это здание — единственное, которое способно соперничать с тем» (городским дворцом). Сказано грациозно, но непонятно, насколько искренне или по недомыслию мог он восхищаться этой архитектурой и фресками. У сиятельных господ Фоскари, хотя и родовитых не менее Валуа, ему, как монарху, по всем законам жанра должно было быть несколько неуютно. Как справедливо замечает Муратов, «ионический портик Мальконтенты принадлежит к чистейшим и счастливейшим созданиям Палладио: есть нечто от девственной архаичности в пропорциях его, и если в портиках виллы Ротонда жива мечта архитектора о Риме Августа и Траяна, то вилла Фоскари вся светится суровой улыбкой старого республиканского Рима». Идеалы же старого республиканского Рима здорово диссонируют с такой вещью, как наследственная династическая власть, даруемая в силу принадлежности к определенной фамилии и подтверждаемой свыше помазанием от Бога. Венецианские патриции были убежденными республиканцами, именно на древнеримский манер. Две диаметрально противоположные легитимации власти: в одном случае исповедуется принцип «Благо общества — высший закон» (salus rei publicae suprema lex), в другом, воплощенном Генрихом: «Воля монарха — высший закон» (voluntas regis suprema lex).

Республиканский строй зиждется на личных заслугах, а не на наследственных правах, в этом кроется его тихий упрек монархической модели власти. Недаром отменно функционирующее государственное устройство республики люто ненавидели представители абсолютистского менталитета (и, с другой стороны, конечно, демократы — за аристократичность). Прямота отношений патрициев между собой как между равными — поскольку каждый из них мог «путем заслуг» добиться верховной власти — указывало остальному служилому дворянству на пропасть, всегда имевшуюся в монархиях между священной особой короля и его придворными с их ревнивым отношением к степени приближенности к царственной особе, капризному источнику закона и благ.

Подспудно из этой архитектуры, как мы скоро убедимся, прозрачно сочится совсем другая идеология, нежели монархически-абсолютистская. Пока же рассмотрим фасад с чисто эстетической точки зрения.

В этом ионическом портике, высоко поднятом над землей будто на пьедестале, есть что-то человечье и живое, прав Муратов. Как в остальных виллах, здесь сказалось мастерство Палладио в делах монументализации, во исполнение непростого завета Витрувия «строить значительно» (cum auctoritate). Причем Палладио умеет заставить здание «играть мажорно», используя самый что ни на есть будничный, «бедный» материал. Сегодня, в силу приятной обшарпанности фасада, хорошо видно, что сложена вилла из простого кирпича, не исключая и колонн (кроме баз и капителей, каковые проще вытесать из камня). А сверху — штукатурка. Катон Старший ставил себе в заслугу и в укор расточителям, что его деревенский дом даже не был оштукатурен снаружи. Некоторые исследователи полагают, что и Фоскари следовали примеру Катона, и изначально кирпич оставался демонстративно незакрашен.

Вилла Фоскари, подобно своему современнику, собору Василия Блаженного в Москве (строились в одни и те же годы), полихромна, точнее, бихромна: в чередующуюся горизонтальную полоску. Перемежаются красное (точнее, темно-розовое, цвета лососины) и белое. Красная подушка цоколя — белый цоколь — красные колонны — белые капители — красный архитрав — белый фриз, красный подфронтонник, белые консольки, красный ободок фронтона, белое поле фронтона, красный верх фронтона и черепицы. Белое и красное — геральдические цвета Фоскари. Бихромная чересполосица — в десять приемов (столько же, сколько колонн в портике). Любопытно также, что все фрагменты красного цвета (la base, la colonna, l’arcitrave) в итальянском языке обозначаются словом женского рода, а белого (zoccolo, capitello, frontone) — мужского. К чему бы это?

В наружности виллы сочетаются типичные элементы как венецианской, так и античной архитектуры. Главный фасад развернут к воде, и дом «прорезан» насквозь от портала к окну в сад — это венецианское. От античности — портик на высоченном цоколе и лестница берут за образец один уцелевший римский храмик недалеко от Сполето, что в Умбрии, весьма хорошо известный Палладио. Угловые волюты — взяты из храма Мужской Силы, которые он заметил и облюбовал в бытность свою в Риме. «А капители на углах портика — двусторонние, чего, насколько помнится, я нигде больше не встречал. Но так как эта композиция показалась мне красивой и изящной (bello e grazioso), то я воспользовался ею во многих постройках», — простодушно пишет Палладио в «Трактате» о храме в Сполето.

Портик задуман совершенно головокружительно. Центральный интерколумний, приходящийся между тремя колоннами справа и тремя слева, — чуть просторней остальных, вдобавок в него визуально вписана дверь. Поэтому портик как бы распадается на две части, в каждой по три колонны. Если подойти ближе и посмотреть немного сбоку, то окажется, что их с каждой стороны не три, а шесть: каждая из угловых колонн работает на два фронта, главенствуя. Это становится особенно ясно, когда замечаешь, как «двулико» ведет себя ионическая капитель на угловой колонне. Капитель эта уже не принадлежит фронтальной линии портика: ее крайняя волютка вдруг повернулась и встала по диагонали — так, что никакой из сторон не обидно. Угловые колонны в равной мере принадлежат обеим сторонам.

Такую же угловую капитель мы могли видеть на виллах Кьерикати и Барбаро, но там это была просто приятная «ученая цитата» из античности, не более; здесь же она затевает весьма любопытную интригу. Оба блока начинают втихомолку вести себя самостоятельно, поскольку у каждого из них свой барицентр (та самая угловая колонна со странной капителью). Фактически эти колонные блоки очерчивают своими равносторонними фронтами (по три колонны с каждого угла) — некие умозрительные квадраты, которые, согласно ордерному инстинкту, «внутренне» замыкаются в некую закрытую цельность (они видны еще лучше на плане). А между двумя воображаемыми квадратами вырисовывается некий воздушный вестибюль, ведущий к двери (и совпадающий с ней по ширине).

Как только каждый из этих углов, с подсказки провокативной волютки-януса домысливается до квадрата, фасад начинает двоиться. Ибо в реальности фасад состоит из восьми свободно стоящих колонн. Но в каждом из домысленных квадратов — тоже по восемь. От реального фасада отслаивается умозрительная фигура по созданию вместо восьми стоящих в ряд реальных колонн — двух групп по восемь полуреальных. Чисто хореографически это можно себе представить в виде цепочки взявшихся за руки танцоров, которые, как только заиграла музыка, разделяются на два хоровода, кружащихся сепаратно — но (о, чудо!) без изменения числа танцующих элементов в каждом из хороводов (принцип двоения). Любопытно, что именно таковы были фигуры танцев чинквеченто: они складываются в квадраты по заданным траекториям и, растягиваясь по линии, снова по квадратам (как в танго) и иным геометрическим фигурам (эти траектории можно видеть в трактатах того времени об искусстве танца).

В не меньшей степени это напоминает то, что делают венецианские полифонисты Царлино, Вилларт, Габриэли в музыке, современной палладианской вилле, раскладывая голоса: так, у Меруло это называлось «вариационность развития». Иначе говоря, звучание с моно переключается на стерео. У Палладио все тоже заиграло не плоскостно, а объемно — так из моноптера получился «стереоптер».

Нам, привыкшим к хрестоматийной «каноничности» Палладио, сложно поверить, что этот фасад для него — чистейший эксперимент. Тот, кто ищет, всегда имеет право на ошибку. Есть промахи и здесь. Этот неуемный аттик с фронтончиком над портиком — мотив, взятый из венецианской городской архитектуры, — критиковался уже при жизни Палладио. И справедливо. Он смотрится чужеродно, дробно и негармонично; приютился сверху как некий скворечник, и его хочется не замечать. Но это не все. Немецкий студиозус Ф. Бургер в своей тонкой книге о виллах Палладио никак не может примириться с тем, что Палладио располагает треугольник фронтона на одном уровне с последним полуэтажом мезонина. Сам Палладио в последующих постройках откажется от подобного решения, дискредитирующего идею фронтона как центрального акцента. Фронтон действительно «смазывается» на фоне мезонина, растворяясь в нем, тогда как он призван короновать постройку своим навершием, становясь ее доминантой. Во всех других виллах Палладио избегает подобного решения. Единственно, где фронтон объединен с мезонинным этажом, — на вилле Ротонда, но там оно оправдано: в Ротонде за доминанту отвечает купол. Здесь же справляться с ролью доминанты приходится какому-то скворечнику — каморке аттика, и с этой задачей каморка едва ли справляется. Вот почему все внимание перетягивают на себя знаменитые каминные трубы. Бургер, мастер замечать палладианские огрехи, считает также, что портик гипертрофирован относительно боковых стен, которые ýже, чем надо для правильной пропорциональности, и укоряет лестницы в том, что они, неоправданно тесные и крутые, слишком жмутся к кубу здания. Но это уже, скорее, придирки. Силясь оправдать Палладио, мы считаем, что фронтон здесь намеренно двоится точно так же, как двоятся под ним колонны. Пожалуй, фронтон все ж двоится и впрямь грубовато.

Взойдем. Интерьеры виллы Фоскари впечатляют с первого мгновения: свет щедро заливает смелое и целостное по своей структуре пространство. Выстроенное по вертикали, оно своей грандиозностью (два полноценных этажа в высоту) вызывает в воображении величественную сводчатую архитектуру императорского Рима. На приватное пространство оно похоже мало, хоть дом номинально и является дачей. Кажется, что здесь почти нет мебели, а та, что есть, — жесткая и уж точно не располагающая к тому, чтобы устроиться поудобней, положить ноги на стол и сладко потянуться. Нет никаких укромных уголков, альковно-уютных закуточков, потаенных диванов, и нигде не спрячешься, свернувшись калачиком, — все на виду.

Архитектура с ее риторикой пространства всегда состоит в создании некоей идеологической атмосферы («идеосферы») — ее образуют не пол, потолок и стены, а «структура воздуха»; т. е. количество и качество пространства, заключенного в тот или иной объем, что создает определенную философию поведения в данной среде. Одним воздухом дышишь на вилле Палладио, совсем другим — в особняке Рябушинского, где иногда кажется, что кто-то забыл чулок, нижнюю сорочку или другую интимную вещицу на самом виду.

Архитектура Палладио совершенно сознательно очерчивает некий стиль жизни, смысл и уклад которого нередко ускользает от современного человека. Обозревая этот зал без малейшего закутка, понимаешь, что вилла Фоскари постулирует принципиальный отказ от слишком личного, потаенного существования, провозглашая императив «прозрачности». Аристократический стиль жизни не приемлет концепцию задушевного уюта, и это напрямую связано с тем, что дворянин по рождению пожизненно причастен к авансцене истории и, как экспонент социально активной прослойки «государственных людей», призван находиться на высоких ее подмостках. Режим жизни на виду («видные люди») вырабатывает привычку жить «по струнке», быть начеку и в сознании ответственности за свое лицо. Отсюда настороженность к удобствам и уюту. Особенно избегать следовало изнеженности, которой чреваты чрезмерные удобства, — они потакают человеческим слабостям и могут привести к «потере лица». Мишель де Монтень в главке «О стеснительности высокого положения», говоря об изнеженности, называет ее пороком, спрашивая себя, имеются ли пороки худшие, чем этот. Плутарх с восхищением пишет о Нуме Помпилии («он изгнал из своего дома роскошь и расточительность») и о Катоне, образце принципиального аристократизма («он любил неудобства»). Тут уместно припомнить, что одного своего сына Палладио назовет в честь лютого аристократа Суллы, другого — спартанским именем Леонид.

Идея самоконтроля (dominare sé istessi) проходит через один из первых трактатов о поведении дворянина — «Придворный», написанный в 1528 году графом Бальдассаре Кастильоне. Человеку благородному запрещено «расслабляться», и в первом европейском учебнике хороших манер Galateo, изданном монсеньором делла Каза в Венеции в 1558 году, дается подробнейший свод дефектов общежития, от которых бдительный аристократ должен себя упорным упражнением ограждать. Он обязан придерживаться благовоспитанности (buona creanza), главное кредо которой — избегать изнеженности (lo essere lussurioso) и не потакать слабостям человеческой природы, из которых самой недозволенной слабостью следует считать невнимательность, innavvertenza — неумение следить за собой.

Моральному перфекционизму способствуют открытые пространства: быть на виду рождает привычку к более бдительному присмотру. Аристократическое воспитание сурово и в основе своей спартанское. Главное предписание — вытравлять из себя непосредственность, естественность; в сознании человека культуры она — свойство животных. Естественно — это плюхнуться на мягкий диван. Неестественно — сесть степенно, да еще выбрав самый жесткий стул. Такое воспитание не терпит свободы инстинктов и импульсов — роскоши, которой в избытке обладают простолюдины и вообще люди, «близкие к природе». И столь хвалимая ныне спонтанность в изъявлении чувств нашла бы в этих людях отклик не иной, нежели брезгливость. «Свободное поведение могут себе позволить только шуты», — бросает граф Кастильоне. Монтень, знающий вопрос не понаслышке, согласился бы с этим, недаром одна из глав его «Опытов» (1580), напомним, так и называется: «О стеснительности высокого положения».

Интерьеры виллы Фоскари, несмотря на обильные фрески, — даже слишком аскетичны. Являясь достойным образцом строжайшей симметрии, они тем самым напоминают о том, что кредо аристократизма — порядочность — идет от слова «порядок». А за дух порядка в архитектуре как раз и отвечает симметрия. Не случайно упомянули мы выше буржуазный особняк Рябушинского, где налицо принципиальный разгул асимметрии. Любой особняк в стиле модерн потворствует некоему укладу жизни, противоположному классике с ее строгими канонами: спонтанные изгибы его интерьеров приятно плывут, как водоросли, как угарная цыганщина или музыка Дебюсси, окутывая полутонами настроений. Тучный и пряный модерн — идеальная стихия декадента и вообще индивидов женственных. В таком особняке должен жить заядлый гедонист, скептик, пессимист-эпикуреец, ставящий превыше всего на свете комфорт, личное благо и негу. Палладио (как его ренессансные единомышленники Монтень, Кастильоне, делла Каза) — враг изнеженности, и в этом смысле архитектура Гауди или Шехтеля — антипод его идеологии, враждебное вероисповедание.

«Волевая» архитектура Палладио мало заботится о теле, она аскетична, но ее аскетизм необыкновенно величав. Она создана для человека цели и действия. Модерн же — для потерянного нервического декадента на грани истерики и депрессии, сладострастно бередящего изнанку своей души и зацикленного на себе и прустовских самокопаниях. Модерн безволен, с переливами изящных капризов — вспомним логово дез Эссента из романа Гюисманса «Наоборот»: роскошное царство сонливого жизнепрозябания, утробная среда для размягченного эгоцентрика. В одной новелле Эдгара По описывается венецианский палаццо таинственного незнакомца: «Архитектура и украшения комнаты свидетельствовали о явном намерении ослеплять и изумлять. Весьма мало было обращено внимания на соблюдение того, что в языке техническом называется стильностью, или на соблюдение цельности… Глаз переходил от одного предмета к другому и не останавливался ни на одном… Богатые завесы во всех частях комнаты отвечали трепетными движениями тихой печальной музыке, неизвестно откуда лившейся. Чувства были подавлены смешанными и противоречивыми благовониями…» (перевод К. Бальмонта). Здесь все «имеет текучий вид» и занавеси «как водопады текучего серебра», мебель плотно заставлена предметами искусства, отчего роскошные пышные покои превратились в «верх фешенебельной безвкусицы», как самокритично говорит сам хозяин дома. Это в литературе. В реальной жизни похожие «клубящиеся вещами» интерьеры созданы, к примеру, известным декадентом д’Аннунцио на его вилле Витториале на озере Гарда.

Архитектура Палладио предназначена для людей «политических». Таким покорять мир, нести идею. Недаром палладианский стиль стал стилем колониальной английской архитектуры. Она внятно подразумевает другой стиль жизни — героический: для тех, чьей настольной книгой является Плутарх, не Гюисманс. Она совершенно сознательно желает, по мере возможности, подчинить Вселенную идее стройности. Утопично это или нет, но — как утверждал Гете, поклонник Палладио, — величественные гармонические здания, исполненные высокого духа, способны возвышать дух посещающих их человеков, наполняя их жаждой гармонии и отвлекая от мелких житейских людских потребностей. А это уже немало. Жить в шедевре архитектурного классицизма (как, впрочем, и модернизма) невозможно, не будучи его «достойным», с ним на равных. Подобная архитектура неизбежно «качествует» собой и исподволь преображает ее обитателя или того, кто помещает себя в его среду.

Хотя бы тем, что дисциплинирует. Так, сдержанная вилла Фоскари, будто начитавшись предписаний правил хорошего тона делла Казы, своим компактным кубическим силуэтом способна мобилизовать во входящем собранность, и он «подтягивается» под нее. Поэтому и лестницы крутоваты и без перил: делла Каза наказывал не только не класть ноги на стол, но и не опираться ни на что без нужды, не искать опоры. В то время как какой-нибудь интерьер бидемайера или викторианского эклектизма ежесекундно подставляет вам мягкие креслица и подушечки под поясницу и потакает вялости. В забвении предостережения графа Кастильоне о том, что расслабленность есть мать всех пороков.

Комнаты, хоть и нарочито неуютны, сверху донизу расписаны фресками. Фрески эти тоже далеки от дачной камерности: среди них, звенящих как кимвалы, не отдохнешь. Сегодня краски приглушены временем, но, несмотря на это, комнаты по-прежнему более подходят для официального приема, нежели для мирных дачных будней. Фрески в старину использовались и для ученого времяпрепровождения: эрудированный хозяин дома охотно комментировал гостям их скрытый назидательный смысл. По смыслу же эта живопись аккуратно согласуется с аристократической идейностью архитектуры. Не сама она, для строгого вкуса несколько разухабистая (показные титанические потуги ренессансных культуристов с их полетами вверх тормашками), но ее иконография.

Расписана вилла стараниями маньериста Зелотти, незадачливого ученика Тициана и Веронезе. Но в те времена такое нравилось — особенно после маньеристических фресок в Фонтенбло, с которыми у этих много общего даже на уровне иконографической программы. С первого взгляда трудно понять, кто здесь кто. Ридольфи так описывает в 1648 году эти фрески в своих «Чудесах искусства»: «В начале свода изображена в овале вернувшаяся на небеса Астрея. Она преклоняется пред Зевсом и указывает рукою на тех из смертных, кто предан увеселениям да развлечениям, но пощажен божественным милосердием». Далее идет «Янус, которому жены подносят благовония, — учредитель храмов и богослужения и учредитель жреческого сословия как самого высшего сословия, ибо оно общается с богами...». Позже мы убедимся, что эта фреска с ее двуликим героем — ключевая для разгадки виллы Фоскари, и вспомним эти слова.

Из редких иконографий на одной из фресок изображена описанная в Овидиевых «Метаморфозах» история о том, как Зевс на своем орле в компании Меркурия слетает на Землю — посмотреть, в каком она пребывает состоянии. Но — инкогнито. Над входной дверью мы видим их сидящими за скромным застольем престарелых супругов Филемона и Бавкиду, которые впустили в дом сих богов, явившихся на землю под видом простых бродяг:

В тысяче целой домов они добивались ночлега:

Тысячи были домов на замке. В один их впустили.

Маленький, крытый одним камышом из болот да соломой.

Но старушка Бавкида, и ей летами под пару,

Филемон, сочетавшися в нем в дни юности, в той же

Хате состарились. Бедность они осознали, им легкой

Стала она, и ее они добродушно сносили.

(Перевод А. Фета).

Старики «просят прощенья за стол и скудное все угощенье». Самые бедные в городе, только они одни дали приют, кров и пищу богам-бродягам. Те щедро их отблагодарили — смертью в один день, по их просьбе. Но вначале произошла и божеская кара по сценарию с ветхозаветным стариком Лотом — боги настоятельно посоветовали чете немедленно удалиться из нечестивого города, и обратили его в болото, а стариков сделали, пока живут, жрецами, по их же просьбе.

Подтекст: мы, Фоскари, в этой смиренной лачуге (читай: Мальконтенте) угодны богам, ибо принимаем странников. Выбор этого сюжета нельзя назвать эксцессом скромности. Впрочем, дом всегда оставался гостеприимен к богам: семью Фоскари нередко посещают сильные мира сего. В частности, когда Петр Великий собирался во время своего посольства заехать в Венецию, ему (по распоряжению Сената) была приготовлена вилла Фоскари. В результате Стрелецкого бунта визит тогда якобы сорвался, хотя недавно выяснилось, что Петр все-таки побывал инкогнито в Венеции. Кого только не было здесь! И не только коронованных особ — и мы, простые смертные, сейчас можем заглянуть сюда и осмотреться. Ридольфи продолжает: «На следующей люнете боги наблюдают, как нечестивый убийца отнимает жизнь у калики перехожего, и, наконец, на последней люнете — они возвращаются на небо, утомившись лицезрением людских злодеяний».

Кроме идеологически выдержанных сюжетов, декор уснащен золочеными бюстами императоров, и над каждой дверью — по аллегории: Астрология (медитативна и со сферой на коленях), Поэзия (увенчанная лавром и играющая на лире), Арифметика (поклон Пифагору) и Беллона, богиня искусства войны. Здесь же трофеи и масса оружья, тюрбаны, флаги, шлемы, алебарды; затем времена года, путти и т. д.

В комнате направо от входа — хорошенькая Аврора в белом, разбрасывающая с золотой упряжки в гирляндах роз цветы на землю. Но главная женщина здесь не она, а та, что появляется в створках дверей напротив камина. По легенде, она и дала вилле имя Мальконтента — недовольная. Историк Мольменти рассказывает, что это одна из дам клана Фоскари, сосланная сюда на заточение в позорную ссылку за излишне легкомысленное поведение, за неумение «следить за собой».

Рядом — квадратная комната, тоже преображенная живописью, главные действующие лица здесь — Вакх (давит виноград в чашу Амура) и красавица Венера. Подтекст — по латинской пословице Sine Libero friget Venus — «Без Вакха Венере зябко». Это комната для возлияний и излияний. Тут же изображены дамы и кавалеры за музицированием.

Комната налево таит Зевса, свергающего и испепеляющего молниями гигантов, лезущих на солнечный Олимп. Он в окружении богов и богинь. Ридольфи восхищался: «Венера, Помона и Диана, которые кажут свои деликатные груди, Кибела и Юнона богато наряженные, меланхоличный Сатурн, Приап и Вакх в виде юноши-красавца с гроздью!..». Гиганты в самых гротескных позах цепляются за Олимп, но напрасно. Эти фрески тоже явно с классовым подтекстом — не лезьте в боги, выскочки-невежи. Да не вскарабкаться вам на нашу высоту! Занятно, что Фоскари в данном случае как раз соревнуются с соседними Гонзага, имевшими фрески с идентичным сюжетом, написанные рукой Джулио Романо в Палаццо Те в Мантуе... Фрески на вилле Фоскари не закончены — их автор, Баттиста Франко, умер в разгаре работ в 1561 году. Трогательно то, что хозяева виллы из уважения к маэстро решили не перепоручать никому переделывать его гигантомахию, а сохранили все так же, как в тот момент, когда пробил его час.

В четвертой (налево от входа) комнате — Прометей с огнем и прочие ослушники —например, Какус, который крадет у Геракла его стада. И специфический сюжет на тему «Юнона, олицетворяющая богатство, с Амуром». Что это значит? «Амур задерживается только там, где изобилуют богатство и удобства», — объясняет моралист и умница Ридольфи. Далеко не все фрески виллы Фоскари, с их вавилонским столпотворением из античных божеств всех мастей, сегодня удается расшифровать.

Но внимание: как бы невзначай среди фресок этой последней комнаты (выходящей, заметим, окнами на плакучие ивы) появляется Фаэтон, зазнавшийся и Зевсом покаранный юноша. Мораль басни с Фаэтоном крайне важна для аристократической этики, требующей умеренности во всем, в частности, и в демонстрации высокого происхождения. Фаэтон возгордился тем, что он сын Солнца, и дабы в том ни у кого не оставалось сомнений испросил у отца соизволения нарисоваться на небе в его, Солнца, колеснице. Но — не справился с управлением и едва не сжег землю. Зевс вовремя сразил его молнией, и тот, низринувшись с небес, бесславно погиб. Оплакивавшие Фаэтона сестры были превращены в ивы, которые мы и увидим, выйдя из виллы на улицу. Не случайно они посажены там, на берегу Бренты... А ведь Солнце предостерегало его: «Смертного рок у тебя, а желанье твое не для смертных».

Точно так, согласно с мифом о Фаэтоне, думал венецианский Сенат, когда в 1562 году, аккурат в момент написания фрески, издал знаменитый декрет против мании величия, предписав нобилям обязательную скромность в украшении экипажей. Так был принят закон выкрасить все гондолы в одинаковый черный цвет. До того времени экипажи патрициев весьма напоминали позлащенные ларцы — кто кого перещеголяет на ярмарке тщеславия. Венецианские власти, сами на сто процентов представители высокородных фамилий, бдительно следили за собой. Знать не должна «зазнаваться», в частности и затем, чтобы не раздражать народ. Кроме того, чтобы не вызывать лишних трений в обществе, «декретами против роскоши и расточительства» аристократии были предписаны строгие нормы поведения и ношение черного платья. «Пусть о себе мнит каждый, как хочет» (говоря словами Солнца у Овидия), но — извольте соблюдать негласный кодекс общественной скромности. Такова была идеология Венецианской республики (древний республиканец и аристократ Катон придерживался точно такой же линии), для которой единственный декорум аристократа — на высокой должности, пусть и полученной в силу доверия к чести имени, безукоризненно исполнять ответственные задачи, возложенные на него государством.

Задний фасад виллы Фоскари не сразу поддается пониманию. Некоторые его осуждают, критикуя за невыразительную плоскостность. На контрасте с фактурностью лицевого фасада тыльный не торопится произвести впечатление: гладкая стена. «Вид сзади» лишь послушно и формально отображает структуру интерьера. И тем менее это радует, чем более мощное впечатление производит сам интерьер. Взойдя на бельэтаж, вы оказываетесь перед ошеломляющей стеной света (окна обращены на юг): будто открытая диафрагма, высвечивающая все. Стена бесплотна, сведена к минимуму, перед нами будто сплошное гигантское окно, что имитирует своей дугой «свод небесный», понуждая принять форму небесной сферы и потолок. И кажется, что от внешнего мира только и отделяет, что тонкая пелена света. А извне, со стороны тыльного фасада, это выглядит как темный полукруг термального окна, да под ним три окна — и все.

Однако эти темные прорезы в почти плоской стене достойны нашего внимания не из-за каких-нибудь декоративных ухищрений наличников и обрамлений — их там как раз нет. Только двадцать восемь твердо, как по трафарету, вырезанных в стене окон (отчего стена действительно кажется не толще пергамента или сардинского ломкого хлеба, который называется carta da musica).

Камень преткновения — термальное окно и фронтон. Объединение их является еретическим. В те же годы Палладио пытался сложить эти несочетаемые компоненты классического языка в одну фразу на вилле Пизани. Там полукруглое окно располагалось за фронтоном. От такого кощунства тогда пришлось отказаться. Но архитектору не терпелось попробовать-таки эту гремучую смесь. Здесь он поменял ингредиенты местами, кое-что присовокупил, и получился довольно содержательный концентрат. Изучим его состав.

Фронтон ясно очерчивает собой на лице этого фасада силуэт некоего дома. Пропорции его — приземистые, коренастые, по своему модулю менее стройные, чем пропорции наименее стройного из ордеров, дорического. Если за единицу измерения пропорций этого фантомного дома взять высоту фронтона, то по высоте здание равняется пяти фронтонам, в то время как логика дорического ордера требует шестикратного повторения модуля (которым в данном случае должен являться диаметр колонны). Получается некая «недопропорция».

Далее. Посреди этого символа «дома», как бы на груди его, из трех сгруппированных вместе окон, коронуемых полукругом термального окна, вырисовывается силуэт храма, который не случайно троичен. Здесь не обязательно видеть отсыл к Троице. Согласно классической эстетике, триединство есть атрибут гармонии вообще. Троичен он и по пропорциям: в их основе — соотношение 1:3, проще говоря, он вмещает в себя три полукруга. Храм идеальных (ионических) пропорций подвешен на уровне «груди» фасада, как лампадка-оберег. Этот храм — сердце дома, его душа. Душа должна расти. Человек должен жить не ради дома, а ради храма и Бога в нем. Об этом толкуют и фрески внутри (Янус).

Пропорции храма и дома — разные. Дом более приземист, «материалистичен». Храм, теплящийся в его груди, подсказывает ему другую высоту. Причем он не инертно теплится, а действует: храм уже пробил собою внизу фронтон — это душа в своем росте прорывает сдерживающую планку материального рассудка, входит в ум, одухотворяет его. И вот уже в самом верхнем углу фронтона, на высшей точке в мозгу дома появляется как бы зародыш, плод: еще один домик «держу в уме». Это черное окно — маленький иероглиф дома. Но видно, что ему, сплюснутому, еще расти. И вот, в ту же секунду он уже выходит у дома из головы, как Афина Паллада из головы Зевса, — и мы видим, как из крыши вылезает точно такой же по пропорциям силуэт аттика, только уже чуть побольше плода-зародыша. Теперь окинем взглядом все вместе, чтобы убедиться: именно аттик очерчивает собой ту самую искомую высоту, к которой дому надо стремиться, чтобы стать идеальным храмом правильных пропорций. Если мы теперь мысленно проведем линию от базы дома и прочертим дугу поверх пика аттика-паллады, то мы получим пропорции того самого храма, который когда-то был в груди дома, как лампадка-оберег, а теперь перерос дом. Но он еще только намечен в воздухе, только грезится — храм еще не воздвигнут на деле...

Это не только побуждение к духовному росту, как этого требует тот же Кастильоне (человеку надлежит культивировать в себе «духовное лицо»). Перед нами в виде архитектурной метафоры только что развернулось потайное мировоззрение любого художника и, что тоже самое, благочестивого человека: грубая мужская природа «тяжести недоброй» должна преобразиться в иной порядок жизнеустроения — под сенью вечно женственной мировой Души. «Жить для вечности» — кредо художника, который хочет, чтобы творение его было прочно:

Немногие для вечности живут,

Но если ты мгновенным озабочен —

Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

(Мандельштам).

Чтобы внести последнюю ясность, добавим, что Палладио говорит здесь ровно то же самое, что и Гете в финале «Фауста»: «Все преходящее равно одинаково, / недостижимое здесь — достижимо, / неописуемое —тогда лишь может состояться, когда влечет нас к себе / вечная Женственность!» (а лучше сказать, женственная Вечность).

Загадка Палладио, над которой спорят уже пятый век, чувствуя, что там что-то есть, его неуловимая потусторонность — в том, что он не просто комбинирует классические лексемы, а пытается осмысленно ими говорить, и производит весьма содержательные фразы. Конечно же, мы их созерцаем в виде архитектурных ребусов. Один из которых мы только что разгадали.

Идея, согласно которой храм должен преобразовать дом, — это идея Ротонды. Здесь, в Мальконтенте, она уже высказана, причем в стратегически развернутой метафоре, как пожелание и сценарий, — в Ротонде останется ее только осуществить. Что и произойдет в свое время. Но и любителю, и серьезному историку архитектуры у стен Мальконтенты интересней — здесь идея созерцается во всей ее динамической диалектике, в Ротонде же воздвигнут и замер статический результат, эдакий памятник идее.

Но и это еще не все. Подобно тому, как Густав Малер написал на приведенные выше сакраментальные слова Гете неземной силы финал Восьмой симфонии, так же и происходящее на тыльном фасаде таинство рождения Храма сопровождается мало кому слышной неземной музыкой.

Трудно отказать себе в удовольствии опять процитировать слова П.П. Муратова: «Воскреситель великих искусств прошлого, Палладио, является одновременно и новатором; все сделанное им, как всегда, вместе с могущественнейшей традицией, отмечено острым своеобразием, смелым искательством — южный фасад Мальконтенты украшен лишь живописным размещением окон, и кто иной решился бы на эти необычайные и новые ритмы теневых оконных пятен, кроме гениального вичентийского инвентора!». Муратов говорит о ритмах, а можно бы — и о самой сонорике. Вероятно, дабы не утомлять читателя, он обошел молчанием то, что за музыка творится вокруг окон.

Если на лицевом фасаде главный герой — колонна в церемонном танце, то на тыльном — термальное (полукруглое) окно в центре. Оно, как гобой в оркестре, задает «ля» ансамблю зияющих окон. Но основная затея — в том, как аранжирована музыка, застывшая в архитектуре Палладио. Лейтмотив окон в форме клавиш аккомпанирован полифоническими подпевками в виде арок, которые вычерчены над прямоугольниками окон (формой они напоминают старинные смычки и значок ферматы, но по смыслу это скорее диезы).

Окон бельэтажа — семь, столько же, сколько нот. Октавой же фасад становится с учетом термального окна. Три из нот — те окна, что чуть больше остальных четырех, — взяты как главный аккорд и звучат сильнее других; это первое окно, среднее и последнее (соответствующие большой септиме с квартой внутри: «до» — «фа» — «си»). Это не единственный интервал: второй — из двух малых окон (квинта «ре» — «ля»). После быстрой трели нот по восходящей и по нисходящей справа и слева от центрального окна, берем еще две терции внутри септимы: «до» по высоте сочетается с «ми», а «соль» — с «си». Таков основной лейтмотив сюиты в тональности «мальконтента».

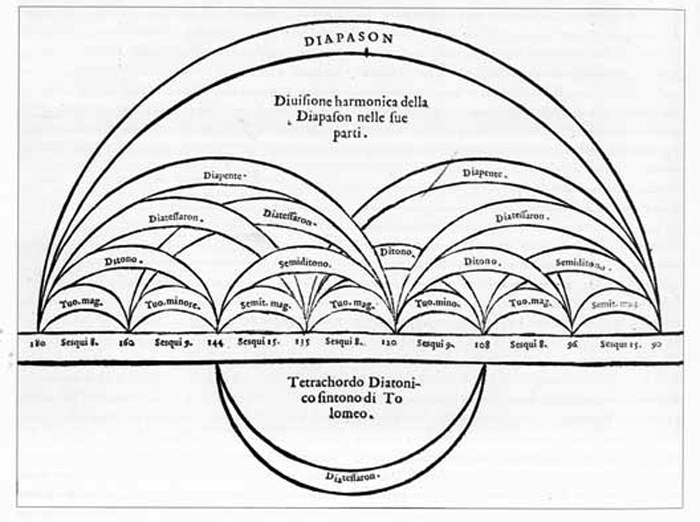

Культуролог, любящий параллели и совпадения, может возрадоваться. В 1558 году, когда возводился этот фасад, в Венеции вышла очень важная книга по теории музыки, «Установления Гармонии». Автором ее был органист-виртуоз собора Святого Марка, о. Иосафат Царлино, лично знакомый с Палладио. Царлино уделяет немалое внимание воспитательной функции гармонии и впервые среди теоретиков музыки (в этом историческое значение трактата) эстетизирует как раз терцию, главную героиню нашего фасада. Интересно, что в унисон фуге в фа мажоре, только что разыгранной на нашем «хорошо темперированном фасаде», Царлино анализирует нотный диапазон, снабдив свои размышления рисунком, будто скопированным с тыльного фасада Мальконтенты: дуга октавы и семь дужек снизу.

Внешнее совпадение? Быть может. Только в 1596 году ученый иезуит Виллальпандо применяет ту же таблицу непосредственно к архитектуре, выводя из тональных гармоний законы пропорциональных соотношений для идеального Храма. (Это к разговору об архитектуре как застывшей музыке).

…На прощание с виллой Фоскари хочется усесться на стульчик прямо под великолепными колоннами портика и взирать свысока на медленные воды Бренты, на эти сиротливо ниспадающие плакучие ивы, которые, опустивши концы гибкие прутики своих ветвей на лоно вод, «Их окутали тенью своей, / В той стране, безнадежно-счастливой...», — как написал Гумилев.

Маленькая, ничем не примечательная мутная речка — сколько таких!.. Но какое удивительно-певучее название — Брента! Недаром ей суждено будет стать настоящей «речкой преткновения» в русской поэзии. Вспомним, как слово «Брента» своей красивостью некогда обмануло Пушкина, решившего, исключительно по музыкальности звучания, что она прекрасна не менее, чем какой-нибудь Днепр. Странное обольщение для поэта, уж Пушкин-то кое-что знал о фонетических обманах.

В «Старой записной книжке» Вяземского приводится такой анекдот: «Говорили однажды о звукоподражательности, так что и не знающему языка можно угадать приблизительно, по слуху, к какой категории то или другое слово должно принадлежать. В Москве приезжий итальянец принимал участие в этом разговоре. Для пробы спросили его: “Что, по-вашему, должны выражать слова: любовь, дружба, друг?” — “Вероятно, что-нибудь жесткое, суровое, может быть и бранное”, — отвечал он. “А слово телятина?” — “О, нет сомнения, это слово ласковое, нежное, обращаемое к женщине”». (Может, и мы что-то не так расслышали на нашей музыкальной страничке?..)

Тем не менее, Пушкин в «Онегине» помещает строки, полные велеречивого разбега и мечтательно восклицает (ни разу не видев Италии):

Адриатические волны! О Брента…

Другой превосходный поэт, Владислав Ходасевич — в отличие от невыездного Пушкина, за границей бывавший — весной 1920 года увидел Бренту (полагаю, именно с занятой нами сейчас позиции), и откликнулся Пушкину стихами, ставшими манифестом против цветаевско-пастернаковской «угарно-лирической» поэзии с ее «поэтишностью» в стиле модерн. Как и манифестом против неверно толкуемого «аристократизма»:

Брента, рыжая речонка!

Сколько раз тебя воспели,

Сколько раз к тебе летели

Вдохновенные мечты —

Лишь за то, что имя звонко,

Брента, рыжая речонка,

Лживый образ красоты!

Я и сам спешил когда-то

Заглянуть в твои отливы,

Окрыленный и счастливый

Вдохновением любви.

Но горька была расплата.

Брента, я взглянул когда-то

В струи мутные твои.

С той поры люблю я, Брента,

Одинокие скитанья,

Частого дождя кропанье

Да на согнутых плечах

Плащ из мокрого брезента.

С той поры люблю я, Брента,

Прозу в жизни и в стихах.

Поддержать проект издания книги можно на российском сервисе краудфандинга Planeta и на сайте Глеба Смирнова.