Мастерская художника как реальная аллегория

Художник Егор Кошелев о том, что такое Настоящая Мастерская Большого Художника, как менялись представления о ней на протяжении веков и о «проклятом территориальном вопросе» сегодня.

Фредерик Базиль. Мастерская художника на улице Кондамин. 1870. Холст, масло. Музей Орсе, Париж

Фредерик Базиль. Мастерская художника на улице Кондамин. 1870. Холст, масло. Музей Орсе, Париж

Когда нежданно проникшийся интересом к моей деятельности ценитель искусства спрашивает, нельзя ли зайти ко мне в мастерскую, чтобы подробнее ознакомиться с работами, я всегда чувствую неловкость. Мастерской в классическом смысле слова я к данному моменту обзавестись так и не успел — отношения с профессиональными союзами развивать не хотелось, а снимать для этой цели помещение по рыночным ценам не представлялось целесообразным. В итоге под мастерскую была переоборудована одна из комнат квартиры, и на неопределенное время этот вопрос в моей профессиональной жизни оказался решен. Но, не в силах сопротивляться стойким клише артистического быта, я иногда возвращаюсь к мысли о собственном — отдельном — творческом пространстве, где скопившиеся с годами напластования работ, небрежно разбросанные тюбики с краской, кисточки с изгрызенными черенками и не успевшие еще воплотиться идеи создавали бы ту неповторимую атмосферу, в которой только и можно было бы ощутить себя вполне собой.

Дрянной стереотип, от которого мы стремимся избавиться, но к которому обречены возвращаться, в том числе и под влиянием общественности, упрямо идентифицирующей художника с неким условным безумцем в берете и с огромной палитрой. Мы пытаемся, конечно, выдумать свои собственные фишки, призывая на помощь левый дискурс, забытых марксистских философов, каббалу, детские сексуальные патологии, пафос тотального неудачничества, культ крови и почвы, шаманизм, уличные субкультуры и т. д., но как-то все неизменно обобщается анонимным образом фрика в берете, вдохновенно предающегося любимому делу — изобретению наиболее эффективного способа демонстрации собственной исключительности и гениальности. Мы возвели эту практику беззастенчивого самолюбования чуть ли не в ранг священнодействия, и для подобной цели, конечно же, неплохо бы оборудовать особенное сакральное пространство — своего рода храм-музей. И это, понятно, гнусность и совершенный моветон даже задумываться о подобном, а вот же бывает изредка: заметишь, как лезет в голову образ настоящей Мастерской Большого Художника — Мастерской, посещение которой для постороннего становилось бы посвящением, — так и вскрикнешь с какою-то нежной яростью: «Назад! Назад!»

Если абстрагироваться от романтических клише, зачем вообще современному художнику мастерская? И не более ли уместен в сегодняшней ситуации художник без постоянной мастерской? Мы не можем говорить о мастерской, игнорируя основную ее характеристику, — это территория, на которой создается художественная продукция. Живописец, график, скульптор — представители традиционных конфессий изобразительного искусства — имеют профессиональную потребность в мастерской, так же, как и их предшественники. Время, правда, несколько корректирует актуальные проявления этой потребности — прошли годы, когда, зайдя в мастерскую, можно было получить исчерпывающее представление о творчестве хозяина. Сейчас вы, скорее всего, получите шанс познакомиться лишь с последними работами — востребованный художник редко имеет свои вещи на руках. Мастерская, плотно забитая холстами или скульптурами, — не слишком хороший знак для творческой судьбы ее владельца. Мастерская все реже оказывается способной запечатлеть какие-то личные черты художника — реально нуждающийся в ней автор использует помещение холодно и расчетливо, не оставляя иных следов, кроме сора.

Документальные фильмы, рассказывающие о творческом процессе в студиях ведущих современных художников — Херста, Кунса, Кифера, Мураками, — фиксируют уподобление рабочего пространства высокоэффективному предприятию, в котором неповторимость авторского жеста уступает единообразию отточенных операций, исполняемых квалифицированными наемными работниками. Даже превосходно отлаженным в смысле организации труда мастерским наиболее коммерчески успешных живописцев и скульпторов прошлого — Тициана, Рубенса, Веронезе, Кановы, Родена — невозможно было бы состязаться с сегодняшним едва ли не промышленным выпуском произведений искусства. Как бы то ни было, при всей малопривлекательности образа такого рода мастерской, она не теряет своей основной функции. Для автора же, работающего, например, в области перформанса или низкобюджетного видеоарта, вопрос обладания мастерской зачастую становится неоправданной роскошью, абсурдной прихотью, противоречащей здравому смыслу. Еще раз подчеркнем: речь идет о мастерской именно как о необходимом условии создания произведения, его, простите за выражение, фабрикации, а не о личном месте, которое требуется большинству из тех, кто одержим творчеством или же просто наслаждается радостями жизни. Каждому нужен свой угол, но некоторым нужен и еще один — экстраугол. И тут уже нельзя не задуматься, что твой экстраугол мог бы быть чьим-то единственным углом. (Особенно заостряется вопрос при анализе местного, наиболее мне понятного — московского — контекста, где жестокая борьба за территорию носит перманентный характер. Идеологическая ангажированность является дополнительным отягчающим обстоятельством: насколько этично, например, для левого художника, воспользоваться каким-нибудь удачным знакомством, дешево снять мастерскую и не использовать ее по назначению, если множество гастарбайтеров, приносящих гораздо более ощутимую пользу обществу, ютятся в тесных, сырых и вонючих подвалах?) Мастерская сегодня зачастую становится местом, где творчество схлестывается с собственничеством, артистическая амбиция вступает в конфликт с инстинктом выживания.

Образ дома-мастерской, почти канонизированный в нашей культуре, манит художника сомнительной перспективой превращения в музей-мастерскую. Реально же такая мастерская оказывается музеем провалов, памятником невостребованности, местом заключения автора. Будто каким-то гипнозом держит она своего заложника, внушая ему ложное мнение о значимости всех без исключения процессов, протекающих внутри. В конечном счете вчерашний творец становится этаким чахнущим Кощеем, позабывшим главное: искусство обретает свой истинный статус, только покидая стены мастерской, — только встреча со зрителем делает полноценным художественным произведением недавно еще бессмысленное изделие, артистом — безликого мастера-изготовителя.

* * *

Развитие европейской художественной мастерской как историко-культурного явления может быть с большей или меньшей точностью прослежено до Средневековья. До возвышения фигуры художника в конце XIII века феномен мастерской предстает в двух основных формах. Обе они связаны с монастырями, центрами художественной жизни того времени, но характер их связи различен. Скриптории были своего рода коллективными творческими лабораториями, где наиболее одаренными членами братства создавались живописные миниатюры. Кочующие студии монументальной живописи сохраняли контакты с монастырскими общинами, но постоянно меняли местоположение в поисках новых заказов. В рамках мастерской складывалась определенная иерархия. Руководивший процессом мастер-живописец распределял подмастерьев по специализации. На самом нижнем уровне иерархической пирамиды находились малоквалифицированные помощники, растиравшие краски. На ее вершине оказывались наиболее одаренные ассистенты, хорошо владеющие рисунком и мастерством композиции. Специализация отдельных членов мастерской могла быть довольно узкой — некоторые живописцы, например, занимались исключительно пейзажными мотивами. Наличие множества искусных мастеров узкой специализации оказывалось очень продуктивным для организации работы — затем тот же метод будут использовать в своих мастерских такие крупные художники-дельцы, как, например, Тициан. Секуляризация искусства покончила с господством церковных мастерских — лишь изредка затем из монашеской среды выходили крупные художники (Фра Анжелико, Фра Бартоломео, Фра Гальгарио).

Временем подлинного расцвета мастерских стали XV–XVI века. Образцовые студии Возрождения возглавлялись крупными художниками, имевшими возможность силами подмастерьев оперативно исполнять самые сложные и масштабные заказы. Мастерская, как правило, примыкала к жилым помещениям. Наряду с непосредственной творческой деятельностью, мастерские, как и раньше, исполняли роль образовательных центров, Поступивший ученик нередко платил деньги за обучение и проходил долгий шестилетний период овладения избранным искусством, завершавшийся исполнением самостоятельной зрелой работы, которая должна была предоставляться в профессиональный цех на соискание звания мастера.

Чем искушеннее становились практики художника, чем большую свободу и чувство собственной значимости он приобретал, тем дальше отходит характер организации мастерской от ремесленной постановки дела. Вторая половина XVI столетия отмечена появлением студий, обретших культовый статус в глазах современников. Примером таковых могут считаться мастерские крупнейших мастеров венецианской живописи — Тициана и Тинторетто. Отметим их особо, как отличные по типу работы. Роскошная мастерская Тициана предоставляла идеальные условия для работы живописца — окна были врезаны особым образом, чтобы давать рассеянный поток нейтрального света для наилучшего освещения картины, просторные рабочие помещения давали возможность единовременно вести множество заказов… Мастерская была одновременно и лавкой искусства, и творческим пространством, и культурно-просветительским центром, и резиденцией «живописца королей», в котором первый мастер Венеции принимал своих высокопоставленных патронов. Пожалуй, именно Тициану впервые удалось сплотить в стенах своего ателье такое количество одаренных ассистентов — под одной крышей с ним длительное время жили и работали Эль Греко, Ламберт Сустрис, Якопо Пальма Младший. Мастерская Тициана стала легендарной — ее образ эхом отзывался на протяжении нескольких столетий, воспроизводясь в многочисленных версиях, из которых, пожалуй, наиболее известны мастерские Питера Пауля Рубенса и Ханса Макарта.

Мастерская Тинторетто, художника следующего поколения, интересна в сравнении с мастерской Тициана, поскольку представляет альтернативный подход к организации личного творческого пространства, более понятный и близкий нам. Начнем с того, что, в отличие от большинства художников того времени, Тинторетто был в буквальном смысле вынужден оборудовать собственную студию, изгнанный из мастерской Тициана, но желавший продолжить обучение живописи. Судя по всему, Тинторетто представляет первый пример великого художника-самоучки, мастерская которого создавалась именно как место самообучения. Лишенный менторства старшего мастера, он сам составлял себе «методфонд» из копий с работ Микеланджело, Сансовино, древнеримской скульптуры, вырабатывая в процессе их изучения авторский пластический канон. Уникальность профессиональных методов Тинторетто (например, его пристрастие к созданию пространственных моделей будущих композиций) обусловлена во многом этой многолетней изоляцией в замкнутых условиях мастерской, самоотверженной творческой аскезой, ставшей одной из основных моделей поведения художников его поколения.

Мастерская как место добровольного заключения гениального художника-чудака — мы нередко встречаемся с этим феноменом, явившимся устойчивым образом для мифологии артистического мира в искусстве маньеризма. Пожалуй, один из наиболее радикальных примеров здесь — флорентиец Понтормо, отличавшийся столь ярко выраженной мизантропией, что специально оснастил мастерскую, организованную на втором этаже, лишь веревочной лестницей, дабы иметь возможность смотать ее после подъема и пресечь проникновение ненавистных посетителей. Не спокойное и уверенное отношение к профессии определяет происходящее в стенах мастерских Понтормо и его единомышленников, таких как Россо или Пармиджанино, — здесь идут мучительные поиски, подчас толкающие художника к трагическому концу, как это произошло с Пармиджанино.

Говоря о мастерских барокко, нельзя не упомянуть дом-мастерскую Питера Пауля Рубенса в Антверпене. Этот просторный особняк был приобретен художником в 1610 году и существенно перестроен по его авторскому проекту. В результате реконструкции появилось обширное рабочее пространство площадью около восьмидесяти метров, организованное таким образом, что протекающий в нем художественный процесс хорошо просматривался с галерей второго этажа. Художник, бывший одной из крупнейших фигур европейского искусства и, что немаловажно, европейской политики (он, как известно, выполнял многочисленные дипломатические миссии) рассматривал себя прежде всего как публичное лицо — и тщательно срежиссировал возможности знакомства с собственной деятельностью для допущенных в мастерскую гостей. Широко известно свидетельство О. Сперлинга, крупного датского медика, наблюдавшего Рубенса за работой и потрясенного способностью мастера одновременно заниматься живописью, слушать чтение классической литературы и беседовать с посетителями (Сперлинг утверждал, что гости старались вести себя как можно тише, чтобы не мешать мастеру, но Рубенс сам затеял с ними беседу.) Великий фламандец явно хотел произвести впечатление и, что называется «играл на публику». Рубенс всеми силами стремился утвердиться в качестве творческого наследника Тициана, и его мастерская по статусу в культурной жизни Европы, по богатству обстановки и представительности художественных коллекций, по своей открытости и привлекательности для интеллектуальной элиты того времени вполне соответствовала значению тициановской для своей эпохи. Заметим, что, подобно мастерской Тициана, студия Рубенса мобилизовала многие крупные таланты, — достаточно сказать, что в ее стенах работали Ван Дейк и Снейдерс.

Как своеобразный и важный этап для нашего локального понимания феномена художественной мастерской следует оговорить ее развитие во Франции XVII – начала XIX века. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией жесткого государственного контроля над творческой жизнью. Свободные искусства оказались в сфере действия королевской монополии, агентом которой рассматривала себя Академия. Именно Академия присвоила себе образовательную функцию, исполнявшуюся ранее частными мастерскими, Академия предоставляла наилучшие шансы карьерного роста, навязывала собственные эстетические принципы, проводила жесткую иерархию жанров и мастеров. Что немаловажно, Академия брала на себя обеспечение значительной части художников, в том числе выделяя им рабочие помещения. Это роковой момент в истории европейского искусства: влившийся в академическую систему художник утратил ту социальную и артистическую мобильность, которой обладал ранее. Он оказался всецело зависим от могучей культурной институции, вынужденный подчиняться ее требованиям. До сих пор мы обречены разбираться с наследием академий — и, пожалуй, именно для российского искусства данное разбирательство (разборка?) носит особенно болезненный характер. Во второй половине XVIII века во Франции была заметна децентрализация художественного образования. Монополия Академии существенно сузилась. Однако тенденция к централизованному регулированию художественной жизни отнюдь не исчезла — более того, во время Великой французской революции ревностное внимание Жак-Луи Давида к бытовым и творческим условиям жизни художников привели к настоящей оккупации Лувра обездоленными жрецами прекрасного (лишь революция 1848 года очистила дворец от «типичных творческих».)

Роль художественной мастерской во второй половине XIX века существенно изменилась. По сути дела, сегодняшнее отношение к феномену мастерской сложилось во многом благодаря этому периоду. Художник, прежде имевший крайне скудные выставочные возможности (обычно получавший возможность выставиться лишь раз в два года — в рамках императорского Салона), стал воспринимать мастерскую как собственную микровселенную, используя все ее скрытые возможности. Мастерская оказалась центром богемной жизни — здесь общались единомышленники, обсуждались современные проблемы искусства, проводились премьерные показы работ. Именно здесь, а не в стенах Академии или залах Салона, и решалось будущее искусства. Самое впечатляющее визуальное оформление этого нового понимания творческой студии дал Гюстав Курбе в знаменитой «Реальной аллегории, характеризующей семилетний период моей творческой жизни».

В отличие от подавляющего большинства картин, созданных на тему мастерской к тому моменту в европейском искусстве, «Реальная аллегория» была написана на холсте огромного размера — подобные полотна выбирались для исторических работ, аллегорий, произведений мифологического жанра. Уже сам выбор формата свидетельствовал о невиданной амбиции художника-реалиста — уравнять по значимости сюжет из собственной жизни с возвышенными сюжетами из мифологии и истории, считавшимися на тот момент достойными кисти большого живописца. «Реальную аллегорию» можно рассматривать как решительное противопоставление таким образцам академического классицизма, как энгровский «Апофеоз Гомера». Курбе как бы заявляет: «Отныне в центре нашего внимания должен быть сам художник, его искания, его творческие идеалы и внешние обстоятельства его образа жизни». Мастерская здесь выступает как непосредственное отражение личности художника — в ее стенах Курбе решает отношения с парижским творческим сообществом, разводя по противоположным флангам друзей и единомышленников (Бодлера, Шанфлери, Брюйа) с конкурентами, врагами, рутинерами в искусстве (по словам самого живописца, «достойными смерти»). Полотно Курбе задало жесткую антитезу пониманию фигуры художника и его места в мире, господствовавшему в европейском искусстве несколько веков и несшему еще остаточные черты средневекового мышления, — это понимание с предельной точностью выражено в «Аллегории живописи» Вермера, где роль художника сводится лишь к посредничеству между зрителем и художественной истиной, а сам он не представляет слишком большого интереса — делфтский мастер демонстративно развернул его спиной к зрителю. Мало что можно понять о нем и по характеру убранства интерьера — индивидуальность автора здесь тщательно скрыта вниманием к универсальным ценностями искусства.

В Париже второй половины XIX века появились новые места концентрации мастерских — достаточно упомянуть Монмартр и Монпарнас. В это же время возникли альтернативы традиционному образованию, давшие новое дыхание молодому французскому искусству, — свободные творческие мастерские, наиболее популярными из которых стали академия Сюиса и академия Коларосси, — предоставляли возможности профессионального роста за пределами ненавистных многим академических стен.

На рубеже XIX–XX веков частная мастерская уверенно возвратила себе образовательную функцию. Крупные представители символизма, фовизма, кубизма открыли двери мастерских для учеников — в числе таковых Гюстав Моро, Эжен Каррьер, Кес ван Донген, Анри Матисс, Андре Лот. Именно там удалось создать ту творческую преемственность, тот артистический дух, что постепенно выветривался из академических классов. Образовательная деятельность частной студии могла давать исключительные результаты, как в случае с мастерской Гюстава Моро, выпустившей в числе прочих Анри Матисса, Жоржа Руо, Альбера Марке.

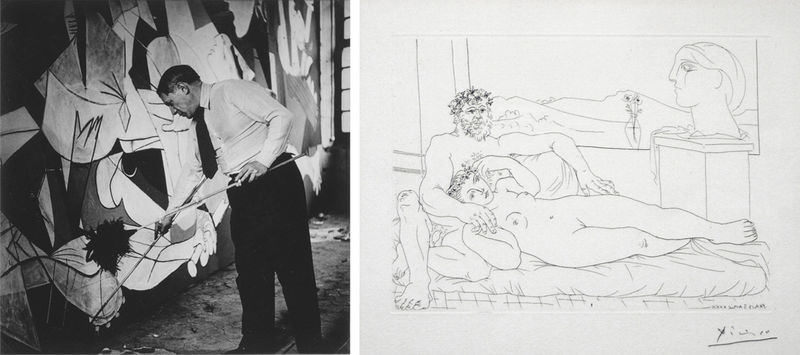

Модернистское восприятие искусства сообщило мастерской чуть ли не культовый статус, сделало ее особым сакральным пространством, где царила фигура художника-полубога, — как мы видим, абсолютизировалась модель, сформулированная Курбе в его «Реальной аллегории». Это, наверное, самое неприятное, что только могло случиться с образом художника и мастерской. Ироничное, полное импровизационного начала, проникнутое свободой формального эксперимента искусство попало в ловушку стереотипов, так и не распознав всей бедственности положения. Никогда ранее мы не сталкивались с таким изобилием произведений, посвященных теме мастерской, как в творчестве Матисса, Пикассо, позднего Джакометти.

Особенно нужно отметить роль Пикассо, оставившего многие сотни картин и графических листов, сюжеты которых ограничены миром артистической студии, в трактовке мастера приобретающим беспрецедентное разнообразие. Мастерская для Пикассо представляет собой изолированную от внешнего мира среду, где с огромным драматическим напряжением сталкиваются интересы основных участников творческого процесса — художника, модели, зрителя, где автор предстает перед своим произведением со смешанным чувством победы и вины. Здесь царят страсти, достойные античных трагедий. Сцены творческого подъема сменяются жестоким сексуальным насилием, упоенное созерцание прекрасного — завороженностью конвульсиями умирающего. Художник здесь, как можно видеть, к примеру, в одной из наиболее известных серий, «Сюите Воллара», склонен постоянно менять свой облик — отрок с классически изящными чертами, зрелый муж, старец-эротоман. Внезапно он воплощается в ипостаси мифологического чудовища Минотавра, затем вдруг приобретает облик других художников — в числе таковых, в разные годы привлекавших Пикассо, — Рафаэль, Эль Греко и, особенно часто, Рембрандт.

В сущности, воображаемое проникновение в мастерскую другого художника под его личиной с целью грубого вмешательства в его творчество являлось для Пикассо единственной достойной причиной покинуть собственную мастерскую. В прочих случаях нахождение на территории этой студии-тюрьмы полностью устраивало героя Пикассо. Он как раз и стремился к радикальному эскапизму — чем дальше, тем больше. Умножение образов мастерской в искусстве Пикассо происходило на фоне все прогрессирующей воли к уединению, подробно фиксируя различные ступени его добровольного отшельничества.

Подобное же осмысление мастерской как места творческого отшельничества мы видим у многих авторов высокого модернизма или отдающих дань модернистскому наследию, — можно вспомнить студии лондонских живописцев второй половины ХХ века — Фрэнсиса Бэкона, Леона Кософфа, Фрэнка Ауэрбаха, образы которых — часто воспроизводимые в печати — стали уже своего рода кочующими мемами. Чудовищный хаос, царящий в этих помещениях, воспринимается как своего рода высшее свидетельство (мы же имеем дело с полубогами — да-да, не забывайте) в пользу демонстративной — или, скажем лучше, ритуальной беспорядочности творческого процесса.

* * *

Специфика понимания феномена мастерской российским художником определена, в первую очередь, тем, что на протяжении большей части истории развития в нашей стране профессионального искусства европейского образца мастерская была своего рода милостью, дарованной свыше. Нельзя вот просто так взять и обзавестись мастерской — ее можно только ПОЛУЧИТЬ. С 1760-х годов, с открытия Императорской академии художеств, на долгое время определившей структуру российской художественной жизни, творческая мастерская являлась, как правило, казенным помещением, передававшимся мастеру, достаточно продвинувшемуся в рамках академической иерархии. В сознании поколений российских живописцев, скульпторов, графиков мастерская была не тем местом творчества, что подобрано, организовано и использовано по собственному разумению, но тем, что дают (и, само собой, могут в любой момент отобрать, — поэтому, получив долгожданное рабочее пространство, нужно вести себя разумно, чтобы, не дай бог, не лишиться драгоценной площади). Такой статус-кво сохранялся, с редкими исключениями (например, мастерская Константина Мельникова, выстроенная им по его собственному проекту и сохранившаяся за ним до конца жизни, или дом-мастерская Владимира Фаворского), и в советское время. Профессиональное искусство, как и многое другое в художественной и политической культуре, утверждалось у нас сверху — отсюда до сих пор еще сохраняющаяся привычка беспокойно поглядывать вверх, чтобы не раздавили. Но вот подать голос — это только в крайнем случае, как раз перед тем, как тебя разотрут по мостовой.

Общаясь с художниками старшего поколения и некоторыми сверстниками, включенными в работу различных творческих организаций, сразу обращаешь внимание на особо трепетное их отношение к мастерской, чуткое отслеживание всех тех нюансов в жизни Союза художников и деятельности властей, которые могли бы даже в далекой перспективе угрожать их рабочему пространству (или, что нередко бывает, пространству памяти о былых свершениях). Бывает сложно принять подобного рода отношение, такую фетишизацию места. Редко мастерская делает художника художником, и значительная часть моих товарищей в рамках поколения привыкла организовывать себе рабочее пространство в любых условиях, где бы они ни оказались. Нам приходится обустраивать под мастерскую часть собственного жилища, осваивать бывшие промышленные пространства, использовать в качестве студии залы галереи в дни монтажа выставки — и, по большому счету, с этим нет особых проблем. То есть мы, конечно, считаем обязательным пожаловаться на сложные творческие условия и выразить надежду на их улучшение, но тем не менее понимаем, что при искреннем желании работать возможность заниматься своим делом найдется всегда, стоит лишь проявить инициативу. Отсюда и сравнительное безразличие к условно романтическому типу мастерской — музею самого себя, заваленному штабелями работ, всевозможными экзотическими вещичками и, что называется, «хранящему особую атмосферу». Подобный образ мастерской получил воплощение в одной из наиболее недооцененных советских картин — грандиозном «Споре об искусстве» Василия Яковлева — наверное, единственной параллели «Реальной аллегории» Курбе. В этом безумном экстатическом видении сталинского академика причудливо сходятся самые могущественные химеры официального искусства — диктат натурного мотива и одержимость творениями старых мастеров (от скульпторов Пергамской школы до Рубенса и Яна ван Хейсума), величие творца, уверенного в истинности своей позиции, и бурная страсть художника-фанатика.

Я пытаюсь понять, сохранилось ли что-нибудь от подобного понимания мастерской сегодня — вряд ли мой круг общения предоставит мне такую возможность, и за неимением лучшего выхода я пускаюсь в интернет-серфинг. Ну что же, не все, не все еще утеряно. Вот натыкаюсь на любопытнейший материал о мастерских Сергея Горяева, народного художника России, академика Российской академии художеств, председателя МОСХ России с 2000 года. Помимо своих регалий Горяев, по собственному признанию, обладает обширной коллекцией антиквариата — от старинной мебели до редких дорожных аксессуаров. Вполне представительная резиденция «настоящего художника», способная поведать посетителю историю личного успеха владельца — судя по масштабу деятельности, способного потягаться с титанами Возрождения: монументальные проекты элитного военного кладбища, мозаики для станций московского метрополитена. Художник оказывается настоящим лендлордом, во владениях которого — трехэтажный дом-музей Виталия Горяева, известного советского иллюстратора, ранее принадлежавший Игорю Грабарю, и личная резиденция в виде мощной романской крепости (!), оснащенная банным комплексом и бассейном на крыше. Горяев-младший гордо называет ее «укрепрайоном».

Порадовавшись за этого достойного представителя известной творческой династии, ищу другие примеры, где романтическая «атмосфера» соединяется с культом места. Мне попадается на глаза великолепный репортаж о квартире-студии Никаса Сафронова. В художественном сообществе не первый год блуждает слух, что на самом деле Никас — это тайный проект Комара и Меламида, который должен стать высшей точкой их карьеры. И даже вопреки распаду знаменитого дуэта соц-артистов хочется верить, что это действительно так и в один прекрасный момент экспозиция под названием «Жизнь и творчество Никаса Сафронова» будет представлена в российском павильоне на Венецианской биеннале за подписью «Виталий Комар, Александр Меламид». Пока мы с нетерпением дожидаемся этого момента, человек, известный нам как Никас, не жалеет сил на обустройство своей московской пятнадцатикомнатной резиденции площадью 1000 кв. м в Брюсовом переулке. Если искать современный аналог роскошной обстановке легендарных мастерских Ханса Макарта или Франца фон Штука, то вот он, в сердце нашей Родины, в пяти минутах ходьбы от Кремля.

Никас, особенно пристрастный к неймдроппингу, педантично перечисляет, что в доме, построенном Щусевым, жили сам Щусев, Станиславский, балерина Гельцер, актеры Качалов, Леонидов, танцор Марис Лиепа. Теперь, наконец, заселился и Никас, более всего счастливый тем, что сможет принимать здесь заказчиков своих портретов, многие из которых стали его друзьями, — следует долгое перечисление: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Джордж Буш, Мадонна, Джек Николсон, Элтон Джон, Изабель Аджани, Жан-Поль Бельмондо, Ринго Старр, Тина Тернер, Мик Джаггер, Пьер Ришар, Софи Лорен, Рутгер Хауэр. Видимо, Никас использует повторение этих имен как особую религиозную мантру, позволяющую достичь духовной свободы и материального благополучия. На всякий случай Никас снабдил свою мастерскую и галереей гербов лучших аристократических домов Европы.

В отличие от подавляющего большинства художников, Никас рьяно занимается оформлением своего творческого пространства — помещение обильно украшено витражами и росписями, посвященными разным аспектам жизни хозяина. Реализуется сложная сюжетная программа, изобилующая аллюзиями на тексты Нового Завета и памятные страницы европейской истории искусства. Приведу фрагмент интервью самого автора, разъясняющего одну из самых важных росписей цикла, поскольку сокращать его было бы преступно: «На одной из стен квартиры есть фреска, это свободная композиция в стиле эпохи Возрождения. Центральной фигурой фрески является Леонардо да Винчи, перед которым я, без преувеличения, преклоняюсь. Еще среди героев — мой сын Стефано, которого я не так часто вижу. Моя девушка Маша. Мои друзья — телеведущий Николай Николаевич Дроздов, писатель Трушкин и другие близкие мне люди. Там и Александр Стефанович есть, между прочим. Ну и я на белом коне. Почему на белом? А на каком же еще?»

Дальнейшие поиски в данном направлении не позволяют обнаружить уже ничего интересного, говорящего о жизни в мастерской, ее образе, но лишь раскрывают драматичные эпизоды борьбы за мастерские, полученные в советское время. На эту тему можно было бы снять целый сериал — настолько любопытные подчас вскрываются моменты. Для художника, не распрощавшегося еще с воспоминаниями об устройстве советской художественной жизни, химера льготной мастерской, полученной от государства, сохраняет свою притягательность. Химера эта как-то очень гармонично уживается с распространенным творческим мировидением, которое напоминает докоперниковские представления о Вселенной — с тою лишь разницей, что в центр мироздания вместо земли помещается художник, причем вполне определенный, — в моем случае это, допустим, я сам. Все должно крутиться вокруг нас, гениальных — и преисполненные обожания зрители, и восторженные коллекционеры, с поклоном передающие нам дипломаты, набитые хрустящими купюрами, и государственные чиновники, передающие нам многометровые помещения с некоторой очаровательной неловкостью — дескать, мы все понимаем, ваш талант достоин лучшего, но выделить второй этаж под хранение ваших полотен, скульптур, инсталляций мы не можем — сейчас не можем, но честное же слово, думать об этом не перестаем и надеемся улучшить ваши творческие условия в ближайшем будущем — потому как чувствуем себя обязанными вашему таланту безмерно — и России нашей матушке без вас ну никак не прожить, ну вот совсем никак. Нет, я не издеваюсь, давайте уж признаем, что подобное отношение нередко встречается.

Настаивая на льготах для себя просто потому, что ты творец и творчество твое, как ты искренне полагаешь, исключительно важно для сограждан и всего остального человечества, ты тем самым вынуждаешь государство к признанию неких односторонних обязательств. И с твоей, моей, многих наших собратьев стороны это выглядит вполне разумно. Но давайте на минуту (сколь бы малоприятно это ни было) примем сторону представителя власти, выслушивающего наши претензии с мыслью: «Ну ладно, мы им мастерские, а они нам что?». Для советского чиновника все было понятно: художник либо приносил общественную пользу хотя бы номинально, либо не допускался к профессиональной художественной деятельности. Договор между художником и содержавшим его режимом железно соблюдался. Но договор между художником и сегодняшним режимом даже не был заключен — все проблемы с муниципальными мастерскими сегодня происходят от общей неоформленности отношений между художником и властью (и не имущественных, а культурно-идеологических). Печальным наследием прошлого, до сих пор определяющим сознание значительной части художников, является то, что мы представляем государство исключительно как собственного должника. При этом государство мыслится как некая абстрактная категория — не государственный капитализм в марксистской обертке должен предоставить нам мастерскую на льготных условиях и не корпоративное неотрадиционалистское государство, скроенное по лекалам фашистской Италии, а некое государство вообще (как же удобны все-таки подобные универсальные обобщения — вообще государство, вообще политики, «вообще я ничего не имею против евреев, гомосексуалистов и атеистов», «ваще круто, посоны»). Дайте нам мастерскую, обеспечьте заказами, купите наши работы — и наши претензии исчерпаны. Да, и не забудьте похвалить, пожалуйста, — художнику без этого никак! Скажем честно, нередко мы слышим подобное и даже сами подчас, к стыду своему, подумываем подобным образом. Но вот о чем мы обязаны помнить — оплата всегда предполагает оказание некоторых услуг. И если вам выдан аванс, то клиент вправе требовать удовлетворения. Любому ли государству мы готовы служить нашим искусством? Те, кто не ставит перед собой такого вопроса, скорее всего, готовы служить любому.... Ну и отношения, думается, заслуживают соответствующего, не взирая на их прекрасные человеческие качества.

Москва, защити своих художников! — слышен отчаянный вопль за подписью одного их МОСХовских боссов — это прежде всего о том, что происходит «стихийный процесс “наезда” на культуру», т. е. предприимчивые люди, облеченные властью, стремятся отобрать часть мастерских у их законных владельцев (в Москве, если кто не знает, мастерские, закрепленные за художниками, были переданы им в дар указом Юрия Лужкова). В письме с иезуитской тонкостью поминается даже Илья Кабаков (!) как козырь для оправдания существования мастерских в известном доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. У Союза художников изымается здание студии Нивинского, почтенному члену Союза блокируют доступ в его двухэтажную мастерскую в доме, построенном Иваном Жолтовским на Смоленской площади, предпринимаются попытки отторжения комплекса мастерских в Северном Чертанове и т. д. Еще более сложная ситуация с мастерскими в Питере, где помещения в дар художникам не передали и где за их хозяевами следит специальная комиссия, проверяющая помещения на предмет их целевого использования. Ворох публикаций, скандалы — и, черт возьми, на какой почве? На почве творчества? Отнюдь. Только лишь проклятый территориальный вопрос…Чего стоит известный живописец-романист, сделавший новость дня из своей бытовой проблемы? — друзья, скажите честно, меня одного это заставляет поморщиться? Я слышу о многих художниках лишь в связи с очередным конфликтом по поводу мастерской, и почему-то вспоминаю случай с Караваджо, засветившим по физиономии содержателя таверны блюдом с артишоками за то, что он пожарил их не на том масле. Мне кажется, нужно чаще его вспоминать...

Можете изготовить магическую куколку, изображающую меня, и истыкать ненавистного человечка иголками, можете просто назвать мелким заносчивым говнюком, но меня охватывает бешенство от неадекватности наших представлений о себе самих и о месте искусства в сегодняшнем российском обществе. Мы де-факто живем в новом варианте корпоративного государства с бессменным дуче во главе. Если хотите льгот от такого режима — что ж, докажите, что нужны ему: будьте достаточно льстивы и циничны, вступите в Общероссийский народный фронт, громогласно заявите о поддержке всех государственных инициатив, предлагайте собственные (ну скажем, «Художники против усыновления иностранцами российских детей») или объявите конкурс на проект памятного знака к дню бесславной смерти Русского полового декаданса — и вас никто не тронет; более того, самых активных еще и облагодетельствуют — есть прекрасные примеры для подражания: никто не посмеет обездолить Глазунова, Нестеренко или Андрияку. Если этот сценарий не подходит, найдется немало альтернативных вариантов — коллективная аренда, освоение промышленных пространств (бум разговоров о джентрификации прошел, но само явление остается вполне актуальным), переоборудование собственного жилища, в конце концов, использование возможностей города, как это делал Паша 183 и по сей день делает, например, Кирилл Кто. Все это слишком далеко от традиционных штампов и мало похоже на прижизненные музеи, к созданию которых отдельные художники подсознательно стремятся, памятуя о мастерских Рубенса и Тициана. Но если есть возможность свободно работать, не опасаясь выселения и не кланяясь чиновникам, нельзя упустить ее, пусть даже ценой прощания с обворожительной химерой студии великого мастера, запечатленной в памяти многими классическими образами.