Как делать ретроспективные выставки по-новому

До конца августа в Музее Москвы работает выставка «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов». Для музея это рискованный эксперимент: Бычкова и Кольцов — «забытые художники», имена которых впервые за многие десятилетия прозвучали в прошлом году на выставочном блокбастере того же музея «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х». Через год они удостоились ретроспективы, но не камерной выставки, как обычно случается с авторами, ни при жизни, ни после смерти не попавшими в хрестоматии по истории искусства, а большой экспозиции, рассказывающей одновременно очень личную и очень типическую историю двух «творческих единиц» раннесоветской эпохи — женщины и мужчины, жены и мужа, художницы и скульптора. «Артгид» попросил куратора Ксению Гусеву рассказать о своем во многом инновационном кураторском подходе к ретроспективам советских авторов и о том, как ее персональная методология и научные представления конвертировались в образ и экспозиционные решения выставки «Между Парижем и Москвой».

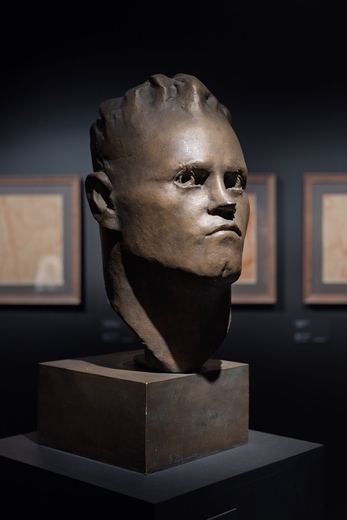

Фрагмент экспозиции выставки «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов» в Музее Москвы. 2025. Фото: Ольга Алексеенко. Courtesy музей

Фрагмент экспозиции выставки «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов» в Музее Москвы. 2025. Фото: Ольга Алексеенко. Courtesy музей

Ретроспектива как выставочный жанр подразумевает отражение творческого пути художника (или объединения, или институции). Важно не путать ее с персональными выставками: прямо сейчас в Третьяковской галерее проходят проекты, посвященные Борису Кустодиеву, Карлу Брюллову, совсем недавно закрылась экспозиция Виктора Попкова. Они не показывают путь, но представляют собой обобщение всего сохранившегося наследия, с отчетливым, обычно тематическим, отбором работ (пейзажи, чаепитие и т. д.) и акцентом на «шедевры». Ретроспектив избегают, поскольку они обязательно представляют «проходные» творческие периоды, однако сильная сторона этого выставочного жанра в том, что личное и профессиональное измерения переплетаются между собой, а не разделяются. Связи между всеми этапами художника очень плотные. Например, каждый проект Марселя Дюшана продолжал предыдущий, и в конце сформировался единый, итоговый монументальный проект Étant donnés в Музее изящных искусств Филадельфии — симбиоз идей, над которыми он работал все предшествующие десятилетия. Искусство для художников прошлого столетия скорее было инструментом самопознания и методом поиска ответов на жизненные вопросы, а потому непрерывность тем, повторяемость мотивов и форм выступают для исследователей и кураторов проявлением тех самых внутренних процессов, которые тянутся из года в год, — и неважно, в «голубом» или «розовом» периоде находится автор.

Особенно это касается советских мастеров, в трудовых книжках которых буквально была прописана профессия «художник». Работая над тем или иным заказом, они все равно находилив нем личный интерес и опирались на внутренние ощущения. Например, линии и формы в «Рабочем и колхознице» Веры Мухиной композиционно перекликаются с ее театральными эскизами, хотя между ними и ее самой известной работой — двадцать лет разницы. В такой парадигме можно смотреть на очень многих авторов XX столетия.

Исследователь пишет биографию художника, обычно используя его работы как иллюстрации. На выставке, где сюжет развивается пространственно, зритель «читает» биографию не через текст, а через произведения — именно они определяют логику повествования и являются главными в восприятии посетителя. Идти по хронологии, изучая наследие художника XX века последовательно, интересно и для куратора, и для самого зрителя. Сергей Кольцов, впервые увидев «Руки молящегося» Альбрехта Дюрера во время обучения в Строгановке, пронес этот прием кадрирования сквозь все свое творчество, усиливая тем самым символическое начало каждой вещи. На выставке «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов» образ рук сначала появляется в копиях работ старых мастеров, затем в первой авторской интерпретации — вырезанной из мрамора руке рабочего, а спустя почти двадцать лет как будто эта же рука, но уже вскинутая, с раскрытой ладонью, будет просить о помощи в композиции, посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.

Образ (или тема, или форма) не покидает художника на протяжении всей жизни, по-новому раскрывается в зависимости от того, в какой исторической действительности оказывается автор. Куратор может отчетливо выявить эти пересечения, например, собрав их в одном зале, но я предпочитаю слегка растворять такие экспонаты среди других (на выставке «Между Парижем и Москвой» они представлены еще и в разных разделах — в соответствии со временем их создания). Хочется, чтобы зритель имел пространство для додумывания и возможность персонального открытия: мне кажется, так наследие художника прочнее закрепится в его памяти.

К тому же я отказываюсь от самой идеи «шедевра» в главном зале, где сходятся все повествовательные линии, и от выделения хрестоматийных работ в пользу репрезентации целостности творческого пути автора. Для современной выставочной практики такой подход не совсем обычен — перед открытием выставки интервьюеры постоянно спрашивали меня, на каком произведении сделать акцент, могу ли я выделить несколько работ для удобства зрителя и читателя. Но мне как куратору не хочется, чтобы зритель запомнил художника лишь как автора конкретной картины или скульптуры. Это связано еще и с тем, что наследие художников XX века дробится, из него выделяются «знаковые» вещи: в случае с Сергеем Кольцовым его парижский «золотой период» был разобран буквально на кусочки, попав во множество собраний. Работая же с музеями, мы узнавали, что вещи почти никогда не выставлялись, потому что самостоятельно эти произведения не работали — им нужны были их компаньоны для создания цельной картины, задуманной автором.

Выставка «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов» нацелена на то, чтобы показать неразрывную связь личных впечатлений, воспоминаний детства, атмосферы, сформировавшей художников, и того искусства, которое они создавали на протяжении своей жизни. Поэтому она и проходит не в художественном музее, а в городском Музее Москвы: мы говорим не столько про самодостаточность искусства, сколько про жизненную опору в судьбе человека.

Впервые этот исторический ракурс я предложила на выставке «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х». В персональных залах, которые я курировала, рассматривалась лишь одна страница из жизни художниц, а именно их опыт работы с текстильными или швейными производствами. В залах рассказывалось и о том, как они к этому пришли: например, брак с артистом балета открыл для Анель Судакевич двери к костюмным мастерским театра, а рождение ребенка заставило расширить сферу деятельности до моделирования женской одежды в 1930-е и создания цирковых костюмов со второй половины 1940-х. Даже одну и довольно узкую тему невозможно было раскрыть без обращения к параллельным сюжетам и иным периодам жизни. Наверное, поэтому многие посетители говорили, что теперь им хотелось бы прийти на ретроспективу каждой из героинь «Москвички».

Можно было начать с наиболее известной Веры Мухиной, но я решилась на ретроспективу Александры Кольцовой-Бычковой: на мой взгляд, такие крупные выставки, как «Москвичка», — идеальный трамплин для знакомства с неизвестным. Когда после открытия «Между Парижем и Москвой» я пришла рассказывать про выставку на радио, ведущий начал с того, что все наиболее интересные художники давно возведены на олимп, а раз имена Сергея Кольцова и Александры Кольцовой-Бычковой не фигурируют в общественном пространстве, значит, их искусство не может быть первоклассным. В такой парадигме выбор моих героев был бы огромным риском для музея. Но для меня он стал возможностью показать новое значение жанра музейной ретроспективы в контексте исследования искусства XX века.

Приведу один интересный факт. На этой выставке есть раздел, посвященный первой персональной выставке Сергея Кольцова. Она проходила в 1974 году в небольшом зале Союза художников, и посетители в своих отзывах (их можно услышать на нашей экспозиции) сетовали, что раньше ничего не знали об авторе. Кажется, спустя полвека ситуация не изменилась, и это не случайно. К таким художникам, как Кольцов и Бычкова, которые в советские годы осознанно отстранились от публичной жизни, музейный подход до сих пор не найден. Ретроспектива — один из необходимых шагов на этом пути.

Сергея Кольцова и Александру Кольцову-Бычкову никогда не рассматривали вместе — они работали в разных медиа, не состояли в общих объединениях, не участвовали в одних выставках. Их творческие дороги как будто никогда не пересекались, и в советской периодике они не упоминаются через запятую, в отличие от многих других супругов-современников вроде стоявших у истоков конструктивизма Варвары Степановой и Александра Родченко или основателей «Четырех искусств» Еелены Бебутовой и Павла Кузнецова. Кольцова-Бычкова и Кольцов — две самодостаточные творческие единицы, но если сравнить их художественные линии, то обнаружатся отчетливые пересечения и на смысловом, и на визуальном уровне. Поэтому, по сути, «Между Парижем и Москвой» — двойная ретроспектива, в которой герои, так же как и в семейной жизни, идут рука об руку.

Вся выставка собрана из личного измерения — особое внимание в экспозиции уделяется контексту создания работ. Например, множество видов с сельскими пейзажами и деревянными бараками супруги писали на совместных пленэрах — для них это была возможность побыть вместе, одновременно и семейное, и творческое времяпрепровождение. Обладая таким знанием, зрители воспринимают работы не просто как хорошую живопись, но и как часть личной истории.

Мне хотелось попробовать добиться эффекта первого просмотра фильма: вы не знаете имен и судеб персонажей, но по мере развития сюжета все больше погружаетесь в их жизнь, начинаете им сопереживать. Человеческое, личное измерение на выставке позволяет приблизить героев к себе, увидеть в них не только мастеров, но и людей с чувствами и эмоциями, которые откликаются в нас самих. Выставка начинается с автопортретов героев и ими же заканчивается — экспозиция закольцовывается. При входе вы смотрите на живописные произведения, но, пройдя всю выставку, прощаясь, видите узнаваемых героев, с которыми прожили последние час, два, три. Именно в этом для меня состоит выразительность кураторского подхода.

Зритель следует вместе с художниками по их жизненному пути, начиная с самых первых шагов и заканчивая последними днями. С архитектором Анной Румянцевой мы хотели добиться ощущения непрерывности — один зал словно бы перетекает в следующий по плавной, петляющей линии. При этом каждый поворот для зрителя непредсказуем, как любой поворот судьбы. На выставке нет деления на творческие этапы или привычные «1920-е», «1930-е», «1940-е», на довоенное и послевоенное искусство — рамки разделов приблизительны, как фразы самих героев: «Это было еще до поездки в Париж», «Это я писала уже после возвращения домой». Четыре главы-периода обусловлены личными обстоятельствами наших героев, но вбирают в себя и большие исторические события. Например, первая глава «Обретение. 1907–1927» включает революции 1905 и 1917 годов, военный коммунизм и НЭП. Следующая глава хронологически гораздо короче — «Париж. 1928–1932», но эти четыре года во французской столице оказали сильное влияние на мировоззрение наших героев. По той же причине я отказалась от таймлайна. Все главные даты отмечены мной в названиях разделов выставки и репрезентируются самими экспонатами.

На выставке много текстов, которые раскрывают сюжеты из жизни героев, но истории рассказаны в первую очередь через развеску. Например, цветочные натюрморты Кольцовой-Бычковой в третьей главе расположены очень плотно, практически без отступов, вместе с автопортретами — художница растворяется среди своих цветов, которые бережно растила, собирала в букеты, а потом их же бесконечно писала. Быт нашей героини. Или другой пример: пейзажи Кольцова и Кольцовой-Бычковой с совместных пленэров на даче перемешаны между собой без акцента на том, где чья работа, а рядом — открытки с пейзажами Ван Гога, которыми они вдохновлялись. Мне хотелось обозначить, что наши герои видели себя в ряду европейских модернистов, когда стремились покинуть бурлящий город ради уединения и созерцания.

При таком подходе художник не теряется, даже если на выставке нет хрестоматийных шедевров. Современному зрителю уже не нужна помощь в выделении главной работы. Наблюдая за посетителями, я вижу открытость к новому, желание разобраться, найти свое произведение. Например, за весь период работы выставки «Москвичка» я не слышала от посетителей вопроса: «Где же “Новая Москва” Юрия Пименова?» (работа не вошла в состав экспозиции. — Артгид). Хотя картина известная, о ней спрашивали только узкие специалисты.

Каждая глава выставки имеет двойной фокус. Первый — профессиональный — раскрывает сами художественные произведения и темы обоих авторов, которые композиционно перетекают друг в друга. В главе «Париж. 1928–1932» линия акварельных рисунков Кольцова продолжается похожими по методу работами Кольцовой-Бычковой — в это время супруги чувствовали максимальное творческое единение. Ему интересен дневной Париж рабочих окраин, ей — вечерний и светский, но оба были увлечены именно социальной жизнью города.

Этот парижский акварельный цикл Кольцов создавал для отчетной выставки в Москве в 1930 году: задумывалось, что 57 листов будут висеть с небольшим расстоянием, образуя эффект киноленты — сцены из жизни рабочего Парижа, идущие одна за другой. Нам удалось собрать 42 произведения с разных уголков страны, но все они были в разном оформлении. Тем не менее музеи и частные коллекционеры выразили готовность переоформить рисунки, чтобы сохранить цельность серии и восстановить авторский замысел. Кстати, когда работы переодевали, за многими паспарту обнаружились авторские тексты-пояснения, которые мы открыли для зрителя в специально вырезанных окошках.

Второй ракурс выставочных «глав» — личные отношения, история двух супругов, двух художников, творческого тандема. Данный пласт мы демонстрируем в небольших, почти интимных пространствах, где разворачиваем один, максимум два сюжета. Например, в первой главе собраны рисунки Кольцова строгановского периода — эскизы путти, которые спустя несколько лет, в начале 1920-х, пригодились Бычковой для вышивок шелковых подушек. У Кольцова был самый любимый путти — с виноградной лозой: он всегда висел у них дома, и скульптор даже изобразил его на эскизе к портрету жены. На итоговом полотне, которое представлено в том же зале, путти уже нет. Интересно, что картина была подписана Кольцовой-Бычковой как автопортрет: возможно, в поздние годы она воспринимала их живописное творчество как нечто единое. Я специально оставила этикетку с ее авторством, хотя по манере очевидно, что это работа Сергея Кольцова.

Еще одно измерение выставке придают документы. Таможенный лист, открытка семье с подписью «Привет всем! Летим в Париж», французская визитка Кольцовой-Бычковой, свидетельство о заключении брака между нашими героями — они не собраны в одной витрине, а появляются в поле внимания зрителя как равнозначные элементы в развеске. Переломным моментом экспозиционной драматургии становится зал, в котором нет ни одной работы, но демонстрируются три документа, связанные со смертью Кольцова.

Эта выставка — первая персональная экспозиция Кольцова и Кольцовой-Бычковой. Как куратор я шла к ней несколько лет, изучая их творчество постепенно, подсвечивая параллельными исследуемыми мною научными темами. Но мне интересно не столько искусствоведческое открытие, сколько эмоциональное переживание, которое дает и зрителю, и мне как куратору их личная история. Этого частного взгляда на XX век нам сейчас не хватает.