Пересматривая искусство

В 1986 году — спустя много лет после своей гибели — Вальтер Беньямин вновь появился на публике с лекцией «Мондриан '63–’96», организованной марксистским центром в Любляне. Беньямин, то есть скрывающийся под его именем художник Горан Джорджевич, был сотрудником Музея американского искусства в Берлине, давал интервью и публиковал статьи об искусстве, оригинальности, музеях и истории искусств. Одну из них — «Пересматривая искусство» (The Unmaking of Art) мы публикуем в переводе Валентина Дьяконова. В ней Джорджевич-Беньямин задается вопросом о том, что делает картину искусством — сюжет, мастерство, личность художника или контекст, в который она помещена? Следуя по пути от Ватиканского Бельведера до американского МоМА, автор показывает, как в ходе истории античные скульптуры, христианские полотна и модернистские реди-мейды не только обретали новое значение, но и сами стали формировать правила игры, в которую сегодня вовлечены художники, кураторы и публика. Выходит, искусство — не вечная категория, а всего лишь конструкт. А что будет, если выйти за его пределы? Означает ли это конец искусства или обещает еще одно новое понимание его функции?

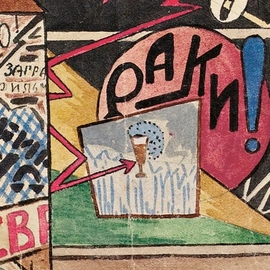

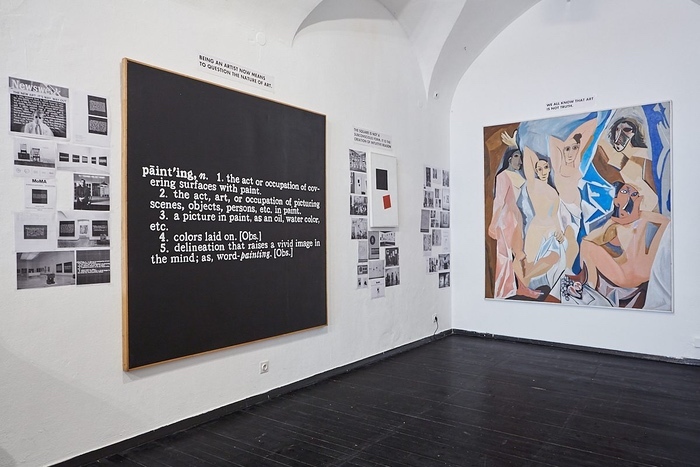

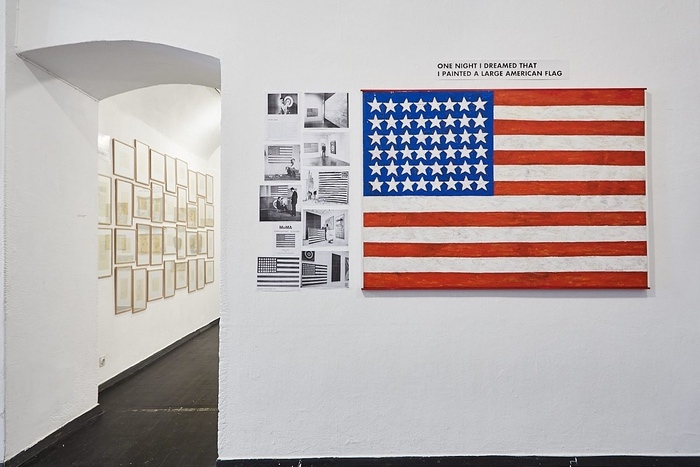

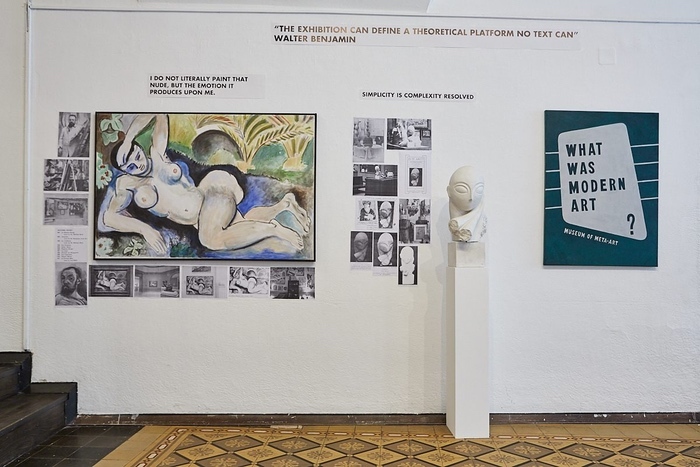

Фрагмент экспозиции выставки «Что было современным искусством?» в Škuc Gallery (Берлин). Выставка приурочена к 40-летию выставки «Что такое современное искусство?» — реконструкции одноименной выставки 1986 года в Белграде. Источник: galerijaskuc.si

Фрагмент экспозиции выставки «Что было современным искусством?» в Škuc Gallery (Берлин). Выставка приурочена к 40-летию выставки «Что такое современное искусство?» — реконструкции одноименной выставки 1986 года в Белграде. Источник: galerijaskuc.si

На 54-й Венецианской биеннале в 2011 году зрители получили возможность увидеть, кроме самого разнообразного современного искусства, три полотна одного из старых мастеров, Тинторетто, в качестве экспонатов выставки «ИЛЛЮМИнации». Среди холстов, показанных в Палаццо делле Эспозицьони, была и «Тайная вечеря» 1594 года. Картину запросто, по-соседски вынесли из церкви Сан-Джорджо-Маджоре и перевезли через канал в Джардини, тем самым переместив ее из религиозного ареала в светский. Несколько лет назад в The New York Times в разделе «Путешествия» была опубликована фотография священника, молящегося в парижской церкви Сен-Франсуа-Ксавье (Святого Франциска Ксаверия) перед другой «Тайной вечерей», также принадлежащей кисти Тинторетто. Ранее, в 2009 году, эту картину тоже переместили из церкви и временно вывесили в Наполеоновском зале Лувра в рамках выставки «Тициан, Тинторетто, Веронезе…». Оба события подтверждают тот факт, что в наши дни не редкость увидеть религиозный артефакт, в данном случае полотно религиозного содержания, временно десакрализованным и спустя времявозвращенным в церковь, где его сакральные свойства восстанавливаются в полной мере. Мы даже не задумываемся, до какой степени подобная дислокация меняет значение артефакта. Вы наверняка замечали, что сегодня ни в музее, ни в галерее никто, даже монахини, не молится перед религиозным произведением, однако нет ничего необычного в том, что священник преклоняет колени перед той же «Тайной вечерей», если она висит в церкви Сен-Франсуа-Ксавье. Нам всем понятно, что первоначально эта картина с религиозным сюжетом предназначалась для церкви, именно с этой целью она и была создана. Ее значение обусловлено персонажами христианской истории, именуемой Новый Завет, Иисусом и апостолами и собственно событием, известным как «Тайная вечеря». Личность художника, в данном случае Тинторетто, отношения к этой истории не имеет, картину мог написать кто угодно. Тинторетто был лишь подспорьем в служении Господу, исполнителем воли Божьей. Когда та же самая картина выставляется в музее, ее роль полностью меняется. Теперь главными персонажами «музейной истории», то есть истории искусств, становятся художник Тинторетто и его произведение «Тайная вечеря», тогда как Иисус с апостолами отходят на второй план, служат фоном, в сущности, малозначительным. По той простой причине, что они не являются образующими персонажами истории искусств. Так, картина обладает двумя различными значениями, выступая в двух совершенно разных ролях в двух абсолютно разных историях. Ее внутренняя история — религиозная, восходящая к Новому Завету, в то время как ее внешняя история, «метанарратив», имеет светский характер истории искусств. То есть ее первоначальное значение было религиозным, но позднее картина приобрела и светское значение. Зададимся вопросом, как подобное могло произойти. Как получилось, что некий объект обрел способность легко перемещаться из одного специфического места в другое, из одной истории в другую, полностью меняя свое значение?

Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, нам придется вернуться в Рим приблизительно на пять веков назад. Когда кардинал Джулиано делла Ровере стал папой Юлием II, он привез с собой статую Аполлона и установил ее в Ватиканском саду, называемом Бельведером. Однажды, в 1506 году от Рождества Христова, ушей папы достигла весть об извлечении из земли необычной статуи, и он немедленно отправил Сангалло и Микеланджело на раскоп. В изваянии Сангалло мигом опознал жреца Лаокоона и его сыновей — упомянутых в сочинениях Плиния незадачливых граждан легендарной Трои. Вскоре Бельведер пополнился рядом скульптур, помещенных в специально оборудованных нишах в ограде сада, в том числе статуями Нила и Тибра, изображенных полулежа, Аполлона, Лаокоона, Венеры, Клеопатры, мужским торсом… И внезапно в самом сердце христианской твердыни потихоньку возник образ совершенно иного мира, образ, что окажет глубокое влияние на последующие поколения всего западного мира. Коллекция разбитых скульптур из далекого прошлого, установленных в идиллическом ватиканском саду, позже переименованном в Belvedere Romanum (Римский Бельведер), знаменует рождение «античности». А кроме того, будучи для своего века новым, прежде невиданным образом мира, не являющимся христианским, эта коллекция знаменует рождение понятия «современность». Некоторое время античность и современность счастливо уживались друг с другом в волшебном саду с прекрасными видами, включая вид на иную, нехристианскую вселенную. Прежде подобные скульптуры в качестве разбросанных там и сям деталей городского пейзажа оставались практически невидимыми, но показанные вместе, они стали «эстетическими объектами», которыми восхищались в первую очередь из-за их красоты. И было почти неважно, почему и зачем они были созданы в свое время, какую роль некогда исполняли и каковы были их внутренние нарративы. Прибегая к нынешней терминологии, мы могли бы счесть эти статуи первыми реди-мейдами и, более того, первыми произведениями искусства, а Римский Бельведер — первым музеем искусств и даже, на тот короткий период, первым музеем современного искусства. На художниках того времени, например Рафаэле, Тициане и Микеланджело, влияние этого музея сказалось сразу. Постепенно размышления об античности образовали ареал современности, тогда как саму античность идентифицировали с древним прошлым. Ватиканские статуи превратились в новых нехристианскихперсонажей современной истории, повествующей о далеком прошлом, именуемом Древним Римом. Затем способность позиционировать себя вне пределов христианского мира позволила разглядеть в общих чертах трехчастную конструкцию, легшую в основу светского исторического нарратива: Рим — христианство — современность (та, которую мы сегодня называем Ренессансом). После Винкельмана, его исследований на раскопках Помпей и Геркуланума, что привело к созданию первого истолкования греческого искусства, мифическая Древняя Греция стала реальностью, занявшей в вышеупомянутой конструкции место перед Римом, тогда как за современность в ту эпоху отвечало барокко. Благодаря наполеоновским войнам в Египте древняя африканская цивилизация этого региона оказалась включенной в европейское наследие, предшествуя Греции по хронологической шкале; противоположным концом конструкции в ту пору был уже неоклассицизм. Наконец, в XX веке добавили еще две главы, отодвинув временное начало вглубь, от Египта к доисторическому периоду, а в качестве современности выступил модернизм, и всеобщая история, а также история искусства, какой мы ее знаем, обрели полноту и завершенность. Завязкой послужил доисторический период, за ним хронологически следовали Египет, Греция, Рим, Христианство, Ренессанс, барокко, неоклассицизм и в финале модернизм. Изложение было организовано по хронологической шкале, методы датировки и установления подлинности усовершенствовались, что придало истории большую точность и солидность, копии выявили и отделили от оригиналов.

Приобщением личностей к этой истории мы обязаны Вазари и его книге, изданной в 1550 году, «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», которая начинается с мастеров постарше, Чимабуа и Джотто, и достигает кульминации в повествовании о Леонардо, Рафаэле и Микеланджело. К началу XIX века представление об исключительности личности художника прочно укоренилось в общественном сознании, и Александр Ленуар в книге 1824 года «Заметки о гении, шедевр художника» мог со спокойной душой говорить о Микеланджело как о «гении, оригинальном и непохожем ни на кого другого». Живописец или скульптор теперь был не мастеровым, но уникальным и исключительно одаренным индивидуумом, творцом, почти уподобленным Богу и называемым «художником». А создаваемый им артефакт, он же произведение искусства, становился шедевром, переходя в категорию столь же уникальную и оригинальную. Но что представляет собой произведение искусства? Артефакт ли это, обладающий определенными характерными и уникальными свойствами, по которым мы можем идентифицировать его как искусство, или специфический продукт, созданный исключительной личностью, именуемой художником? Или же это объект, что становится искусством, лишь когда его помещают в определенную среду, в так называемый «художественный контекст»? И как и до какой степени произведение искусства соотносится с уровнем мастерства?

При Людовике XIV живописцы и ваятели входили в систему ремесленных цехов-гильдий, существовавшую со времен Средневековья. Кроме предмета изображения, картины и скульптуры, подобно любым другим изделиям ручного труда, ценились за уровень мастерства. Для гильдии было крайне важно поддерживать высокие стандарты качества, поэтому в вопросе импорта живописи и скульптуры из-за рубежа, даже для нужд короля, решающее слово оставалось за гильдиями. 27 января 1648 года Государственный Совет при десятилетнем короле издал указ, инициированный художником Лебреном, который вернулся на родину из Рима. Этот указ объявлял живопись и ваяние «свободными искусствами» и тем самым выводил их из-под контроля цеховой системы. Отныне они уже не принадлежали к категории шифоньеров и оружия, но причислялись к той же категории, что астрономия, музыка, арифметика или грамматика. То есть к «нематериальной» и сугубо индивидуальной деятельности, которую нельзя организовать в гильдии, а следовательно, невозможно обусловить производственными стандартами. Так живопись превратилась в результат скорее умственной деятельности, в этом отношении схожей с поэзией, а не с тем, что ценится за мастерство и выделку; отсюда и возникновение понятия «образованный художник» взамен «невежественного ремесленника». Какое-то время последствия указа не ощущались, и члены Академии десятилетиями дотошно следовали стандартам высококачественного исполнения работ. Однако среди тех, кто занимался некоммерческими «изящными искусствами», группируясь вокруг ежегодных Салонов, инициированных министром Кольбером, требование безукоризненного качества живописи постепенно ослабевало; впрочем,высоких стандартов в ремесле придерживались на протяжении всего XVIII столетия — до, во время и после революции. Тем не менее к началу XIX века некоторые художники, в том числе Делакруа, указали направление, которым позже последовали импрессионисты (Моне) и постимпрессионисты (Сезанн), тем самым расчистив путь для Пикассо, а от него уже было недалеко до Малевича и Дюшана. Крайне трудно вообразить, что подобные произведения могли бы эволюционировать из живописи и скульптуры, создаваемой в рамках цеховой системы. С тех пор как Государственный Совет при Людовике XIV принял указ о живописцах и ваятелях, их ремесло постепенно трансформировались в интеллектуальную, рефлексивную и своего рода философскую деятельность, использующую, в силу обстоятельств, невербальные средства выражения и создающую контекст, внутри которого даже «найденный объект» может стать искусством. Нельзя также не заметить некую параллель между писсуаром, принесенным Дюшаном на художественную выставку и показанным под названием «Фонтан», и разбитой статуей полуголого молодого человека, помещенной в саду Бельведер и нареченной Аполлоном Бельведерским. В обоих случаях уже существующий объект изъяли из одного контекста и поместили в другой, где он обрел новое значение, сделавшись объектом искусства. Ранее оба объекта предназначались для определенной цели, для которой и были созданы: писсуар для установки в общественном туалете, а скульптура молодого человека, вероятно, для установки в храме либо на площади.

В дополнение к истории искусства и художественным выставкам важной институцией, определяющей то, что мы называем сферой искусства, является музей изящных искусств. Возникновением художественных музеев мы обязаны вышеупомянутому Belvedere Romanum («Римскому Бельведеру») — коллекции статуй, впервые собранных вместе по причине их красоты и выставленных для обозрения в ватиканском саду. Как уже говорилось, эти скульптурные изображения Тибра, Нила, мужского торса, Клеопатры, Аполлона и Лаокоона можно счесть первыми произведениями искусства. В те времена существовали и другие собрания античной скульптуры, но, очевидно, ватиканская коллекция оказала наибольшее влияние, прямое и косвенное, на формирование сферы искусства. В XVIII веке она служила украшением Музея Пио-Клементино, а в начале XIX столетия непродолжительное время числилась собственностью Музея Наполеона (Лувра). Сегодня эти статуи можно увидеть в качестве туристической достопримечательности в Музеях Ватикана. Другим источником для наполнения музеев послужили коллекции диковинок, появившиеся в XVI веке и составленные из разнообразных необычных объектов естественного и рукотворного происхождения, а также коллекции живописи, например собрание Уффици. Первым в качестве музея искусств, объединившего коллекции скульптуры и живописи в связный нарратив, стал Лувр, открывшийся для публики после Французской революции. В нем также хранились некоторые объекты исторического прошлого Франции; изъятые из общественных мест во время революции, но спасенные Александром Ленуаром, эти исторические объекты сначала оказались в Музее монументов. Во время наполеоновских войн в оккупированных европейских городах было захвачено и привезено в Лувр множество сокровищ, включая Бельведерские статуи. Душой этой реквизиции был Виван Денон, эрудит и знаток искусства; обычно он среди первых входил в завоеванный городсо списком ценных произведений. Денон находил их, конфисковывал, паковал и отправлял в Лувр, за что его и прозвали Упаковщиком. Именно он повелением императора стал первым суперинтендантом Музея Наполеона. С несметными сокровищами на руках, с объектами из глубины веков и различных цивилизаций, ныне собранными (возможно, впервые в истории) в одном месте, Денону пришлось задуматься о том, как показывать их публике и какой логикой при этом руководствоваться. Поразмыслив, он решил выставлять произведения в хронологическом порядке и по национальным школам. Эти системные правила стали стандартом не только для всех музеев, возникших в XIX веке, но и для выстраивания нарратива истории искусства. С другой стороны, художественные музеи сделались, по сути, музеями Kunsthistorisches (истории искусств). Все артефакты, созданные некогда с некими иными целями, а теперь включенные в музейное собрание, обретали новое значение, становясь произведением искусства. Таким образом, эти артефакты, как и картины Тинторетто, принесенные в музей, обзаводились двумя смысловыми уровнями: один воспроизводилсяиз Нового Завета, другой — из светской истории искусств. Хотя предполагалось, что история искусства объективна в том, что касается искусства прошедших веков, в целом прошлое оказалось до некоторой степени колонизировано историей. Позднее в музеях появились артефакты из других культур, сперва в этнографических коллекциях, а затем и в художественных музеях, где они также получили статус произведений искусства. Музеи же в качестве материализованной истории искусства стали инструментами упомянутой колонизации. В тот же период понятия «произведение искусства», «художник» и, самое главное, «история искусства» сформировались окончательно. С этого момента артефактам, пребывающим в стенах художественного музея, было предназначено «играть роль» лишь в одной истории — истории искусства, а следовательно, они могли обладать единственным значением — произведения искусства. В определенном смысле истинными произведениями искусства следует считать исключительно те артефакты, что появились позднее художественных музеев.

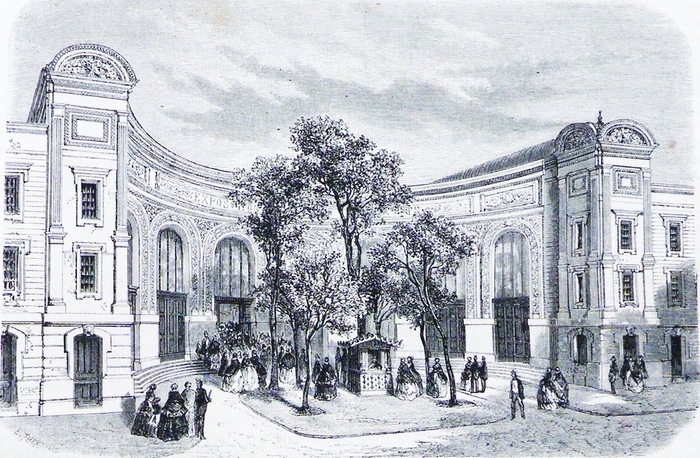

Примерно полвека спустя на Всемирной выставке в Париже 1855 года прошла международная художественная выставка. По сути, это была первая международная выставка современного искусства, и организовали ее национальные павильоны. Отныне национальные школы задавали структуру не только прошлому, но и настоящему. Во французский раздел вошли персональные выставки Энгра и Делакруа, в то время как бунтарь Курбе построил собственный павильон, проголосовав таким образом за индивидуализм.

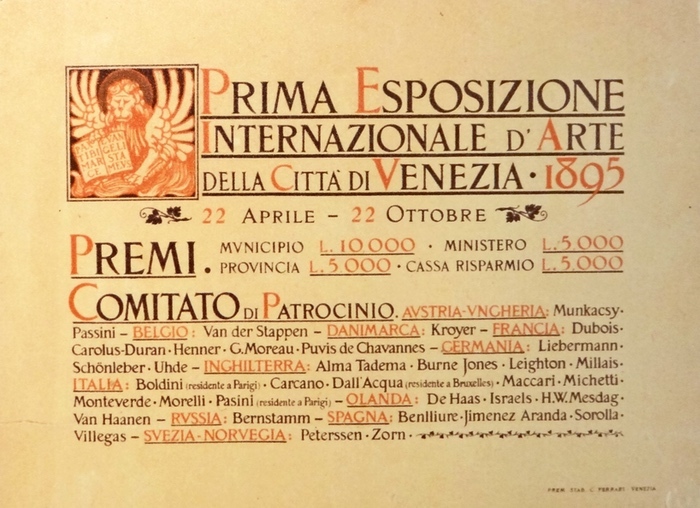

Концепция международных выставок, организованных отдельными странами, оставалась стандартной до конца XIX века, пока наконец в 1895 году не преобразилась в регулярную, проводимую раз в два года, международную художественную выставку, известную как Biennale di Venezia (Венецианская биеннале). Вначале вся выставка целиком размещалась в одном павильоне, позже получившем название «Италия», но уже к 1924 году вдобавок к главному павильону появился ряд отдельных национальных павильонов. Однако новые веяния дали о себе знать еще в 1913 году на Нью-Йоркской международной выставке современного искусства, известной как Armory Show. В каталоге выставки художники перечислялись не по национальной принадлежности, но как индивидуальности. Наверное, то была первая ласточка иной разновидностиинтернационального, ставшей знаковой для второй половины XX века, — не та интернациональность, что организована и выражена посредством национального, но интернациональность творческой личности художника. Ибо к середине XX века именно в этом заключалось главное отличие Венецианской биеннале от «Документы».

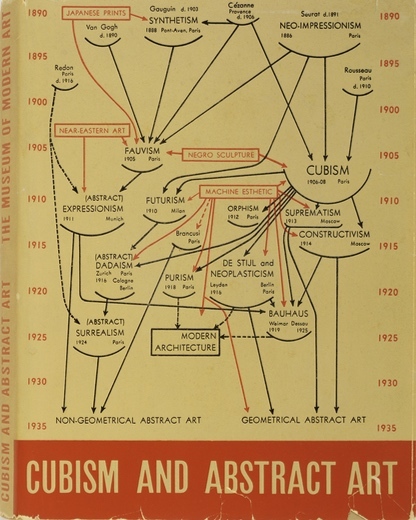

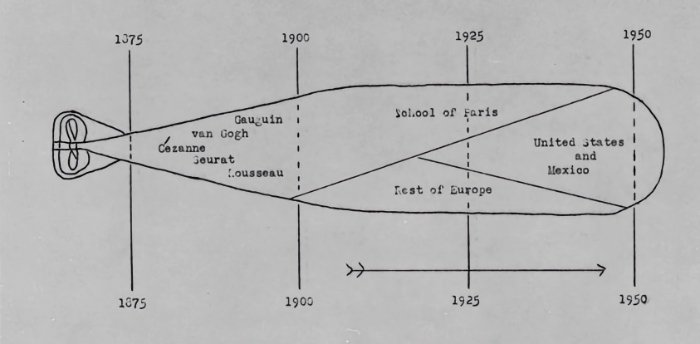

В 1929 году в Нью-Йорке открылся Музей современного искусства (МoМА) — привезенной выставкой четырех постимпрессионистов. Следующие несколько лет музей оставался таковым лишь по названию: съемное помещение из пяти комнат, отсутствие собственной коллекции — и вдобавок само название являлось, по сути,оксюмороном («музей» и «современность»). В эти годы МoМА функционировал как kunsthalle (выставочный зал), а первая концепция деятельности музея, предложенная его директором-основателем Альфредом Барром и продержавшаяся довольно долго, получила известность как «временнáя торпеда» (Torpedo in Time). По задумке Барра, Музей современного искусства должен был охватывать лишь последние пятьдесят лет, и этот временной отрезок «сдвигался» во времени. Любой объект из коллекции, которому перевалило за пятьдесят, следовало передавать в Музей Метрополитен. В какой-то степени эта концепция копировала отношения, сложившиеся к середине XIX века между Люксембургским музеем и Лувром. Однако немногим позже, в 1936 году, на обложке выставочного каталога «Кубизм и абстрактное искусство» был представлен совершенно иной план деятельности музея. Теперь первым трем десятилетиям современного искусства, что пришлись на XIX век, отводилась роль генеалогического древа, организованного в хронологическом порядке «международными течениями в искусстве»; понятие «национальная школа» было полностью отринуто. Перед нами классический пример ретроспективной историзации, неминуемо меняющей интерпретацию и значение искусства, созданного ранее внутри «поля» национальных школ. На этой выставке в историю искусства были впервые введены «Авиньонские девицы»: Барр, не колеблясь, вывесил при входе в зал кубизма репродукцию картины, за неимением оригинала. Весьма почетное место Барр отвел таким художникам, как Малевич, и русско-советскому авангарду. То были художники, уже исчезнувшие из советских музеев благодаря серии выставок, в том числе экспозиция отдела «Капитализм» в Третьяковской галерее (1933), и изданиям вроде книги «Советский художественный музей» Федорова-Давыдова, проиллюстрированной общим планом «Выставки буржуазного искусства» 1933 года (растяжка под потолком гласила: «тупик буржуазного искусства», «формализм» и «саморазрушение»). В книге также имелось воспроизведение «Абстрактного кабинета» Лисицкого, который тогда как раз выносили из Музея земли Нижняя Саксония в Ганновере (Германия), и нескольких картин, взятых на выставку «Дегенеративное искусство» в Мюнхене в 1937 году. Выставку «Кубизм и абстрактное искусство» провели в Нью-Йорке в то время, когда в Европе современное искусство практически исчезло из вида. Иронией отдает то обстоятельство, что, как мы видим, американец Альфред Барр, выстраивая новый модернистский нарратив на основе исключительно европейских артефактов, исполнял, можно сказать, роль этнографа. Этой выставкой и последующей «Фантастическое искусство, дада, сюрреализм» историзация современного искусства на тот момент (середина 30-х) завершилась, и эта версия стала готовым сценарием выставочного нарратива в МoМА. Построение Барра хронологично: одним концом история упирается в эпоху 1900-х, тогда как противоположный конец остается открытым вечно нарождающемуся будущему. После Второй мировой войны история современного искусства, основанная на хронологии и общемировых тенденциях, была одобрена и в Европе. Дополнение в виде американских художников (абстрактный экспрессионизм), показанных на брюссельской «Экспо» в 1958 году и на второй «Документе» в Касселе в 1959-м, окончательно сформировало эту историю, какой мы ее знаем по сей день и внутри которой пребываем.

История эта ратует за интернационализм и индивидуализм, а то, на чем она зиждется, — специфическая природа ее персонажей, полагаемых уникальными и оригинальными сущностями (не слишком отличаясь в этом отношении от определения, данного Ленуаром), художника и произведения искусства, — упорядочено согласно хронологии вдоль временной шкалы, вечно устремленной в будущее. Однако куда важнее то, что данная история устанавливает саму природу искусства, определяет, что есть искусство. Здесь я хотел бы возразить: с иной точки зрения, искусство не является универсальной категорией, воплощаемой и материализуемой посредством усилий некой особо одаренной личности, именуемой художником. Такжеискусство не является специфической человеческой деятельностью, наблюдаемой во всех культурах с доисторических времен до наших дней: пещерное искусство, древнегреческое искусство, христианское искусство, африканское искусство, искусство аборигенов, американское искусство и так далее. Скорее уж искусство — понятие, сформулированное историей, именуемой историей искусства, и существует оно лишь внутри этой истории. «Композиция» Мондриана является произведением искусства только в границах истории искусства и художественного музея. Вне данного контекста это просто кусок раскрашенного холста. Человек извне принимает его за объект, которым некоторые люди восхищаются, называя искусством. Точнее, восхищаются те, кто верят в историю искусства. Стоит нам лишь занять позицию вне этой истории, как произведение искусства становится артефактом, созданным в определенной культурной среде. История, порожденная Просвещением (секуляризм) и окончательно сформированная в эпоху романтизма (хронология и художник-гений), до сих пор остается господствующей догмой. То был бесспорно важный этап создания нарратива, потеснившего христианский монополизм в вопросе искусства, но и попутно провозглашенного единственно верной и универсальной историей. Настала пора рассмотреть возможность того, что история (искусства) может быть не единственной, но одной из. Как вышагнуть из истории искусства, оставив ее в прошлом, — вопрос, конечно, непростой, и не думаю, что сегодня мы сможем дать на него четкий и ясный ответ. Впрочем, нам известен прецедент, инициированный около пяти столетий тому назад в саду Бельведер, когда изобретение античности и современности открыло выход из христианской истории, что привело к установлению исторического нарратива в искусстве. Тот новый нарратив состоялся благодаря новым основополагающим понятиям (хронология, уникальность художника и произведения искусства), совершенно иным, нежели в христианской истории, базирующейся на представлениях о Боге, Сыне Божьем, Святом духе, Святых, чудесах и прочем и не располагающей события в хронологическом порядке. Впрочем, исторический нарратив не забыл христианскую историю, но, позиционируя себя вовне, попросту контекстуализировал ее на свой лад. Если основополагающие понятия истории искусства — хронология плюс оригинальность и уникальность ее персонажей, то в метанарративе вряд ли может присутствовать хронология, оригинальность и уникальность персонажей в качестве основополагающих понятий. Давайте начнем с оригинальности. Что такое подлинник в живописи? Не так-то легко дать внятный ответ на столь простой вопрос. Это картина, обладающая некими свойствами и характеристиками, не наблюдавшимися в любой другой живописи, созданной ранее? Либо это аутентичное произведение, созданное рукой определенного художника? Или нечто иное? Возможно, нам больше повезет в этом вопросе, если мы обратимся к копиям. Копия — картина, которая повторяет формальные свойства другой картины, именуемой подлинником. Если подлинник ценят и восхищаются им, то копию считают тривиальной и ничего не стоящей, поскольку она лишь повторяет свойства оригинала. А история искусств базируется на оригиналах. Но что такое копия, что такое изображение изображения? Если это не трубка, тогда копия картины — не то, что на ней изображено. Мы даже не станем рассматривать здесь, что может означать копия изображения трубки с надписью «Это не трубка», иначе нам грозило бы прийти к выводу, что это даже и не живопись. Звучит абсурдно, но, собственно, почему? Разве любая раскрашенная поверхность является живописью? Однако пока мы остановимся на простых композициях Мондриана. Здесь перед нами не одна, но две копии, и мы не знаем, сделаны ли они одним и тем же художником и в одно ли и то же время? Обе подписаны инициалами Мондриана, но датированы не одинаково: на одной проставлено ’83, на другой ’91. Мондриан умер задолго до обеих дат. Впервые я столкнулся с этими картинами в 1986 году, когда меня пригласили в Марксистский центр Любляны (Югославия) прочесть лекцию об этих копиях Мондриана с его инициалами, но с необычной, мягко говоря, датировкой. Их датировка содержала не только года, когда Мондриана давно уже не было в живых, но и года, еще не наступившие (’91, ’93 и ‘96). Лекция, озаглавленная «Мондриан ’63–‘96», была анонсирована в местной прессе. Помнится, тогда я выделил три аспекта этих копий. Об одном из них, относящемся к семантике, я уже говорил. Если копия и оригинал формально идентичны, то на уровне значимости дело обстоит несколько иначе. Оригинал Мондриана, как нам известно, — абстрактное полотно, но разве копия не является тем же? Является, если мы знаем, что такое абстрактная живопись, и не знаем, что перед нами копия. Но если нам все это известно, то копия становится точным изображением другого объекта, в данном случае абстрактной картины. То есть копия абстрактной живописи — реалистическая или репрезентативная живопись. Более того, в отличие от подлинника, означающего лишь самого себя, копия означает кое-что еще: она представляет оригинал, превращается в своего рода символ, который может быть повторен множество раз, причем его значение практически не меняется. Если оригинал способен играть единственную роль в одно и то же время, его копии могут исполнять различные роли в различных историях одновременно.

Далее рассмотрим понятие идентичности и уникальности автора. Хотя в нашем случае полотна подписаны инициалами Мондриана, даты ясно указывают на то, что это не оригиналы. Оригинал как уникальная сущность подразумевает наличие другой уникальной сущности, то есть автора. Когда оригинала нет, а вместо него имеется копия, то и автору в этой ситуации места тоже нет. И это еще одно свойство копии. И наконец, вопросы хронологии, истории искусства и художественного музея. В той лекции, прочитанной 25 лет назад, я описал воображаемую прогулку по музею, где выставлены как подлинники, так и их копии. Когда мы идем по такому музею, следуя хронологическому порядку развески, то видим сперва оригинал Мондриана, датированный 1929 годом, а несколько десятилетий спустя его копию, вывешенную в разделе середины 80-х. И это ощущается не иначе как короткое замыкание в истории искусства, своего рода «дежа вю», явное противоречие идее эволюции и прогресса. Но лишь в том случае, когда мы доверяем датировке произведения либо сами ее установили. Однако в случае с этими картинами нельзя полагаться ни на даты, ни на идентичность художника(-ов), и отсюда следует, что им не место ни в истории искусства, ни в музее. Пожалуй, если и размещать такие картины в музее, то лишь выделив для них особую зону, отделенную четкой границей от прочих экспонатов. И с письменным предупреждением: «За этой чертой мы вам ничего не гарантируем». Таким образом, эти полотна останутся вне истории искусства. Что с ними станет, какую роль они сыграют и в каких историях, предсказать трудно. Но они определенно сыграли роль в моей тогдашней лекции и играют роль в сегодняшнем рассказе.

Другая известная мне ситуация, когда эти картины сыграли роль, относится к «Международной выставке современного искусства». Эта выставка, датированная 2013 годом, была показана в последний раз в рамках более объемной выставки «Что такое современное искусство?» в Берлине в 2006 году. Однако ее первая версия прошла не в 1993-м, как сказано в анонсе берлинского показа, но в 1986 году, и не в Нью-Йорке, а в Белграде. Вдобавок к этим «неточностям» в каталоге выставки показанные работы датированы в хронологии, обратной той, к какой мы привыкли. Например, «Живопись» — формула живописи, выведенная Кошутом, — была датирована 1905 годом, полотно Диббетса «Коррекция перспективы» — 1907-м, далее следовали Лихтенштейн 1911 года, Джонс 1930-го, Магритт 1969-го, «Фонтан» Дюшана, на сей раз не реди-мейд, но гипсовая скульптура, датированная 1971 годом, и его же «Обнаженная» 1973-го, затем Мондриан 1998-го, он же 1992-го, две супрематистские картины Малевича с датой 1985 и, наконец, Пикассо с датировкой, отнесенной в будущее, — 1995 года, то есть с более поздней, чем год выпуска каталога. Нарратив самой выставки был организован по той же хронологии: Кошут, Андре и Диббетс в начале XX столетия, два Лихтенштейна 1911 года, стена в основном абстрактного искусства за вычетом Джонса, и к концу века Пикабиа, Бранкузи, Пикассо и Матисс. Заканчивалась выставка рядом произведений Мондриана, Малевича и Дюшана, включая «Французское окно», датированное 2019-м, опять же годом из будущего. Такое ощущение, что ни одно понятие, считающееся важным в искусстве и истории искусства, не осталось неперевернутым с ног на голову: начиная с подлинности произведения и идентичности автора и кончая хронологией и каузальностью. В качестве любопытного примечания: недавно я обнаружил открытки, адресованные Ман Рэю, числившемуся среди организаторов и фотографов выставки, двумя из ее участников. Ян Диббетс отправил открытку с фотопортретом Дюшана, сделанным Ман Рэем, и следующим текстом: «Дорогой Ман Рэй, как у тебя дела? Надеюсь, твое международное шоу “Великих снимков” прошло успешно. Передай Матиссу, что мне понравилась его новая вещь. Очень мило пообщался с Дюшаном на прошлой неделе, Мондриан шлет тебе привет. Спасибо за письмо». Карл Андре послал выставочную открытку с изображением «Обнаженной, спускающейся по лестнице» и собственными комментариями: «Спасибо за каталог вашей футуристической выставки. На первом снимке (Кошут, Андре, Диббетс) отличная, белая, нормальная напольная скульптура. Но что у нее за мусор на голове? Будущее — это прелюдия!» Он явно имел в виду скульптуру на открытке. С тех пор, как я обнаружил эти послания, я не устаю задаваться вопросом: Ян Диббетс и Карл Андре — они реальны? А Ман Рэй или Вальтер Беньямин, если уж на то пошло?

Если, как полагает Карл Андре, будущее — это прелюдия, тогда, возможно, частью такого будущего является Музей американского искусства, учреждение, с которым я в последнее время сотрудничаю. Возникновение музея скрыто во тьме времен, но, по свидетельству очевидцев, он открылся без лишнего шума аж в начале 1900-х на первом этаже в доме 91 на Сталин-аллее (проспекте Сталина) в Берлине и просуществовал весь XX век, никем особо не замечаемый. В одном из его залов посетители окунутся в атмосферу классического музея современного искусства, основанного на принципах, разработанных Альфредом Барром в 1936 году специально для показа европейского современного искусства; правда, здесь на стенах висят изображения из выставочных каталогов послевоенного американского современного искусства, показанного в Европе. Другой зал, имени Дороти Миллер, украшают работы из каталога «Новая американская живопись» 1959 года. Хотя это место именуется музеем, на мой взгляд, от музея здесь только название. Куда точнее было бы сказать, что это метамузей, музей о другом музее, в данном случае о Музее современного искусства в Нью-Йорке. Кроме постоянной экспозиции в таком метамузее имеется несколько коллекций, одна из которых, под названием «Площадки модернизма», сейчас гостит в брабантском Музее Ван Аббена. На этом фоне коллекция Римского Бельведера сближается с собранием МoМА. Некогда оба музея были музеями современного искусства, а сегодня превратились в музеи древностей. Более того, теперь мне очевидно, что ареал искусства, весь целиком, принадлежит прошлому и отныне будет существовать исключительно по инерции, так же как существует религия после эпохи Просвещения. Сегодня художник подобен священнику в те времена, когда появились первые естествоиспытатели. Это устаревшая категория. Для того чтобы не затеряться в «нарождающемся мире», художественным музеям тоже придется измениться. Многие из них, вероятно, уже не будут местами, где бурлит жизнь, и скорее станут этакими «капсулами времени», куда люди, находящиеся вне «нарратива искусства», будут приходить взглянуть на то, что некогда было искусством и художественным музеем; примерно с той же целью нынешний светский человек заглядывает в готической собор. Большинство художественных музеев трансформируются в музеи об искусстве, где бывшее произведение искусства обретет новый статус одного из образцов, потенциально равного по ценности и значимости любому другому артефакту искусства (копиям, объектам, книгам, документам и прочему). Фундаментальные перемены произойдут с теми артефактами, что изначально воспринимались как произведения искусства. Некоторые из подлинников обретут новое значение и в таком виде продолжат играть роль в будущем, но не в качестве произведения искусства. Впрочем, ими будут восхищаться те, кто до сих пор пребывает внутри истории искусства, кто еще «верует» в искусство, подобно тому, как полотну с христианским сюжетом по-прежнему поклоняются как сакральному объекту те, кто верят в Новый Завет. Более того, возникнут совершенно новые места, предназначенные для того, чтобы вспоминать искусство и некоторые эпизоды из прошлого, в том числе из истории искусства и формирования истории искусства, при этом показ каких-либо произведений искусства будет вовсе не обязателен. Одно из таких мест уже существует, тот самый Музей американского искусства в Берлине, где в основном выставлены картины, но картины, не являющиеся произведениями искусства, при том что в случае реди-мейда объект неискусства трансформируется в искусство посредством изменения контекста. Здесь же мы видим традиционные объекты искусства — картины, трансформируемые в объекты неискусства, в артефакты от искусства. Я уже говорил ранее, что искусство как категория, возникшая в эпоху Просвещения и окончательно сформировавшаяся во времена Романтизма (художник-творец), а также история искусства в качестве хронологически выстроенного повествования о прошлом, — все это потихоньку становится прошлым. Выход за пределы ареала искусства, вероятно, займет некоторое время, придется подождать, пока не укоренятся новые категории и концепции и пока не сочинят новые истории о прошлом либо пересочинят старые, истории, которые предложат нам иные представления о будущем. Но не все эти истории приведут нас в одно и то же место. Некая история, а конкретно история искусства, завела нас туда, где мы находимся сейчас, и, наверное, впредь стоит подходить осмысленно к выбору той или иной истории, четко сознавая последствия нашего решения. Кто знает, возможно, будущее навсегда останется прелюдией.

Вальтер Беньямин

Нью-Йорк, 2011