Зазеркальный музей, или Искусство интервью для начинающих

Художник-семидесятник Лев Повзнер был незаслуженно обделен вниманием современников, но силами галеристов активно обретает узнаваемость сегодня. Познакомить читателей с автором картин-загадок редакция «Артгида» попросила критика Юлию Тихомирову. Казалось бы, интервью с художником — что может пойти не так? Но вместо того, чтобы расставить акценты и обострить вопрос «кролик это или утка?», критик подыгрывает художнику, мастеру обманок и визуальных иллюзий, и вплетает в его работы все новые отсылки и образы. Теперь нас путает не только изображение, но и текст: вот уже и Третьяковская галерея, выбранная местом встречи, сама на себя не похожа — на ее месте собеседники по ходу разговора строят свой Воображаемый музей. Интервью не случилось, а портрет тем не менее создан. Так же как в работах Льва Повзнера, он проявляется сквозь первый, внешний слой — стоит только сфокусироваться на нем.

Лев Повзнер. Эндшпиль. 2000-е. Ткань на бумаге, карандаш, акрил. Фрагмент. Alina Pinsky Gallery, Москва

Лев Повзнер. Эндшпиль. 2000-е. Ткань на бумаге, карандаш, акрил. Фрагмент. Alina Pinsky Gallery, Москва

Пролог

Интервью неизбежно. Оттягивать этот момент можно долго: от необходимости заговорить с художником я пряталась около года. Ненавязчиво пропуская дедлайны, забывая взять контакты, уступая работу коллегам, откупаясь эссе, рецензиями, колонками. И все же интервью неизбежно. Я думала с раздражением: что толку в статье, если в ней нет ни описаний, ни анализа картин, — одни разговоры? Нехотя разблокировав телефон, набрала в поисковой строчке контактов «Лев Повзнер» — чему быть, того не миновать!

Нет. Вначале надо определиться с местом для интервью. Пространственная ситуация — вот от чего зависит текст! Ситуацию необходимо срежиссировать: это, быть может, самая важная часть работы — найти пространство резонанса. Картинам и рисункам Повзнера хорошо в пространстве истории искусства, эта черта свойственна художникам его поколения. Лев Александрович семидесятник, родился в 1939 году, Московский полиграфический институт окончил в 1967-м, двумя годами ранее сблизился с кругом «неофициальных» художников и к началу 1970-х полноценно вступил в столичную художественную жизнь, формируя собственный стиль. Для семидесятников характерна искусствоцентричность: даже бытовые и низменные темы в работах «официальных» и «неофициальных» художников были пронизаны поветрием классики. Классика, впрочем, трактовалась максимально широко: от XVII века вплоть до начала века XX — в общем, все, что чисто теоретически могло попасть в художественный музей мечты, прошло проверку временем и при этом сохранило в себе импульс пластического эксперимента.

Конечно, местом встречи должен быть музей. Не просто музей, а Главный Музей (при личном общении художники часто раскрываются как мегаломаны), который по иронии в нашей стране называется Галереей. Итак, Третьяковская галерея. Будем гулять и ждать автора.

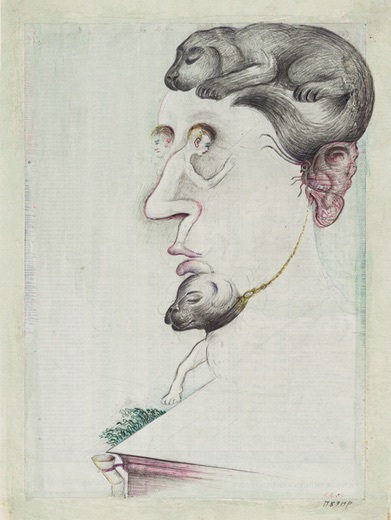

Экспозиция рубежа XVII–XVIII веков, первые залы почти полностью отданы портретам. У Повзнера есть мистические портреты, их он написал совсем молодым человеком: истонченные девы, выступающие из мрака. Эти работы образуют небольшую серию с устойчивой иконографией: по бокам композиции драпировки занавесов, на них и на одеждах девушек проступают призрачные лица, пейзажи, надписи. Плавные пастельные переходы тонов способствуют возникновению сновидческой атмосферы, на нее же работает приглушенный свет. Грудь одной из дев украшает надпись: «Липецк». Интересно, был ли художник в Липецке?

Императоры и императрицы, статс-дамы и дворяне, художники и меценаты смотрят с портретов на посетителей Третьяковской галереи, я тушуюсь под этими взглядами, но продолжаю убеждать себя в том, что интервью должно проходить именно здесь.

Ранние серии. Психарт. Цветы и Травы

Выбор логичен, ведь в работах Льва Повзнера чувствуется эрудиция. Не книжное знание, не картотека искусствоведческой угадайки в голове, но органическая, звериная эрудиция: так лесной хищник чувствует добычу, а травоядное наперечет знает ядовитые растения.

Вот, например, ранние работы Льва изобилуют имплицитными, продиктованными чутьем автора и особенностью его графической линии, цитатами из произведений Александра Тышлера, цирковые кариатиды которого перекочевали в рисунки Повзнера. Бисерная пластика естественна для Льва, а потому тышлеровские мотивы и даже практически дословное повторение тревожной атмосферы меланхоличного балаганчика не выглядит механическим заимствованием. Так черты лица деда передаются внуку, адаптируясь под мимику потомка. Но, конечно, не только Тышлер — у его ранней графики есть еще один предок…

Мы слишком быстро дошли до середины XIX века: вот в скромном уголке «Славильщики» Леонида Соломаткина, рядом его же «Странствующие музыканты» — в передвижническом царстве дидактики работы художника выглядят как чудаковатые и обаятельные, но все же бедные родственники. Однако что-то поменялось. Приглядевшись, вижу на той же стене «девушек-кентавров» и «Махно в гамаке» Тышлера.

Здесь явный сбой: Тышлера тут быть не должно! Осмотревшись, поняла, что и передвижники куда-то исчезли: нет ни Иллариона Прянишникова, ни «Неравного брака» Василия Пукирева, даже всегда маячившая вдали «Тройка» Василия Перова пропала. Вместо них на стенах расцвели «Одушевленные цветы» и «Метаморфозы» графика-визионера Жана Гранвиля. Вот миниатюрный грифон горделиво несет в клюве гортензию, вот статная девушка-вербена в фате меланхолично прислонилась к дереву, вот в пародийном ансамбле поют вместе птицерыбы и рыбоптицы. Раздолье фантастического универсума, развернувшегося под шатром балагана, гипнотизирует. Как тут заметишь, что в зал пробралась собака?

Это была явно закаленная в драках у бараков собака с висячими ушами, одно из которых чуть приподнято (так люди приподнимают бровь, чтобы ненавязчиво продемонстрировать беззлобную усмешку). Крупные черты ее лица (сложно назвать мордой то, что имеет выражение лица) гармонично сочетались с человечьими глазами и — какая нелепость — бровями. Собака поймала на себе мой взгляд и, удостоверившись, что я ее заметила, поманила за собой. Я не двинулась с места. Тогда странное создание нетерпеливо обернулось и сварливо забормотало, глядя прямо на меня умными, въедливыми глазами: «Да что ты тут так возишься? Я спешу, а ты час бездарные картинки разглядывала! В этом месте ровно два хороших художника — Сорока и Соломаткин! Нечего тут больше смотреть! Тем более встретиться именно тут была твоя идея, а не моя!»

Я отметила про себя, что, может, Собака хвалит Сороку из какой-то неведомой мне звериной солидарности. Крепостной мастер Григорий Сорока был тонким художником зверской интуиции — он бережно ловил моменты всевременья, в которые крестьянский мальчишка уподоблялся эллинистической скульптуре. Мой собеседник ответил на не высказанное вслух замечание: «Вообще-то я не Собака, я Лев!» — а затем поднялся на задние лапы и продекламировал:

— Я — Зверь.

Я отпираю дверь своей квартиры.

Зверь настоящий, но прямостоящий.

Колени нижних лап обращены

на лестничную клетку.

<…>

Черты похожи на увечья.

Пробиты ломом, топором, кайлом.

Труд над таким хайлом

не Божье дело — человечье.

При том, что голова черна,

она, при очевидном безобразьи,

как бы сказать: как зрелище — сильна»[1].

Выдержав паузу (я не сразу сообразила, что пауза предназначалась для моего комментария), Лев обратился ко мне напрямую:

— Вот я представился, Ваш черед, — он вдруг перешел на вы: видимо, страстное представление пробудило в нем галантность.

— Я критик, — выпалила я сразу же и с неподобающей ситуации уверенностью. — Пришла сюда взять интервью у Льва. Судя по всему, Лев — это Вы.

— Критики есть зрячие. В мельчайшие

особенности всматриваются,

их подавая нам

как признаки индивидуальности[2].

Расценим эту реплику как комплимент. Впрочем, отчего-то мне не хотелось заострять внимание на его оценке моей профессии.

— Вы говорили, мы спешим. Куда идти? — решила я перевести тему.

— А разве не очевидно? Вы всё напутали и начали с художников чуть ли не современных, с Соломаткина и Гранвиля, еще и Тышлера вспомнили! Начинать же надо с начала, с XVIII, а то и с XVII века…

Он был бы рад продолжить, но мимо нас прошелестела металлом серебряная стайка стремительных ножниц: ножницы-птицы, ножницы-девушки сбивались в группы и выстраивались в ряды. К ним присоединялись неведомо откуда взявшиеся упаковки таблеток, построенные из спичек бастионы, зажженные спички, бритвенные лезвия и прочий настольный хлам.

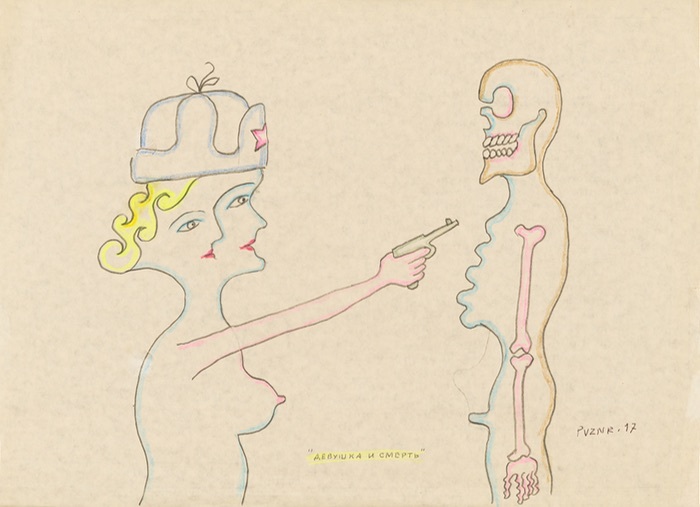

Явно эротизированный образ девушек-ножниц, лишенных голов, возник в ранний период творчества Повзнера не без влияния сюрреализма, соединенного с тонкой графикой Гранвиля. Уже в этих работах появляется мотив тектонического построения, который в будущем станет для художника основным. Соединение телесного начала с хламом и мусором, то, как человек и тело проступает сквозь нагромождения болезненного быта — вот драматургия, с которой Лев Повзнер будет работать всю жизнь.

Мы наблюдаем пародийный парад. Шеренги, которые образовывает хлам, напоминают композиции гравюр XVII — начала XVIII века с изображениями построений войск или маскарадных процессий. На ум приходит немецкая гравюра «Маскарадное шествие 1722 года», документирующая празднование Петром I победы в Северной войне. Шествие было по-дионисийски безумным: сани запрягали медведями и свиньями, в колеснице-раковине восседал Нептун, неистовствовали приближенные Петра — гравюра своей композицией вынуждено муштрует все это действо, и такой разительный контраст подчеркивает фантастичность маскарада. Сходным образом работают ряды Повзнера: создают парадоксальное пространство несоответствия, рождающее резонанс. Обсессивное выстраивание в шеренги ножниц, спичек и таблеток ассоциируется с образом болезненного одиночества, в памяти возникает Систематизатор Жулонбин из «Гарпагонианы» Константина Вагинова. Вот только Системы не возникает, ряды сгущаются, уплотняются и рождают внутри себя гримасы. Лица корчатся, слезы вытекают из спичечных глаз мученических рож — и все это внутри мерного хода парадного построения. Множество визуальных и смысловых ассоциаций: старинные гравюры, пародийный лубок, сюрреализм, изящные небылицы Гранвиля, мрачный абсурдизм Вагинова — примиряются при помощи стилистических особенностей ар-брют. Недаром сам Повзнер называет эти работы «Психарт».

Диссонирующие колористические сочетания, «грязные» цвета, неприглядные и пугающие объекты вроде лезвий и таблеток — все это отталкивает, не дает насладиться скрупулезно выписанными деталями и изощренной композицией. Здесь еще один парадокс: болезненная грубость ар-брют соединяется с блестящим мастерством. Эта метафора выражена в работах: среди грязи и тьмы у Повзнера почти всегда мелькают огоньки.

Пес, то есть Лев, настойчиво тянул меня вперед. Напоследок окинув взглядом зал, я успела заметить цветы на музейных подоконниках. Они всегда стоят парами, в их лицах, состоящих из бутонов и листьев, можно разглядеть мужские или женские черты: плавные контуры камелии, кокетливо улыбающейся хищноватому цветку-отроку, лапидарные бутоны Кавалера, лукавые лепестки гадалки… Уходя, мы слышали обрывки их разговоров:

— Как нас природа учит! А потом?

— Потом она приехала. Весна. У нас был насморк.

Как-то не сложилось.

— Погасло?

— Но потом зажглось. Уже в душе.

И было все прекрасно.

Так и пошло. От встречи к встрече.

Я мучаюсь ужасно…

Кричу во сне.

Вскочу — не знаю, где я.

И белая Каштанка снится мне[3].

Спрятанные лица

Несколько минут мы шли по залам молча. Анфилада была увешана картинами «малого исторического рода», или, как обычно говорят, бытового жанра. В основном малые голландцы: Давид Тенирс Младший, Ян Стен, Адриан ван Остаде. Были и те, кого я не знала, были сценки с курящими обезьянами и кошачьим оркестром. Лев никак не комментировал работы, кажется, счел это все очевидным. Вдруг он заговорил: «Я был бы плохой охотничьей собакой: я вижу одновременно и утку, и кролика, а потому теряюсь и не знаю, кого ловить». Речь идет о той известной картинке-иллюзии из немецкой газеты Fliegende Blätter («Летучие листки»), о «Кролике-утке». Конечно, пожелтевшая вырезка из журнала нашлась на дальней стене зала, в который мы вошли. Для меня изображение мерцало, переливалось смыслами: уши перетекали в клюв, кроличьи нос с ртом оборачивались затылком утки.

Мерцание образов сродни их перетеканию: о работах Повзнера часто говорят как о постмодернистском переосмыслении сюрреализма. Есть, однако, очень важный нюанс. Если сюрреализм образца Дали (а именно его воспринял Лев) прежде всего расплавленный и текучий, то произведения Повзнера тверды, они мигают. Сюрреализм играет со зрителем, представляя ему то один образ, то другой, велеречиво переливающиеся в пространстве работы. Повзнер же представляет нам и то, и другое сразу, не позволяя образам перетекать один в другой подобно жидкой ртути — сюрреальной субстанции. Наложение двух образов и их борение в глазу и сознании воспринимающего — вот причина, по которой картины художника могут вызвать резкие чувства вплоть до отторжения. Впрочем, от сюрреализма Повзнер берет очень многое (женщины-ножницы не дадут соврать), а потому психоаналитическая оптика при интерпретации его произведений нам пригодится.

Эротика в работах Льва Повзнера не выглядит неловкими и громоздкими фантазиями молодящегося старика, напротив, в них есть абсурдистская витальная энергия, подобная той, что чувствуется в не то пародийной, не то совершенно серьезной песне Сергея Курехина «Колосок-голосок»: яркий пример тому — «Сон мальчика». Осцилляция между абсолютной серьезностью тотального доверия образам и пародийной самодискредитации во время использования расхожих сюрреалистических визуальных клише — вот что делает работы Повзнера обаятельными. Это не серьезно и не стеб — это и то, и другое.

Вероятно, это страшно: способность видеть и утку, и кролика разом, неумение выбрать между силуэтом и деталью. Сознание заполоняют химеры, внедряются червем в голову параноидальные мысли. Скажем, страх взгляда извне. Или изнутри?

Рядом с газетной вырезкой обнаруживается картина «Танец наркома». Работа вызывает невольное припоминание и экспрессионистских исканий, и бисерных, скрупулезных натюрмортов Северного Возрождения. Недаром в этом зале с малыми голландцами есть и «Игроки» Павла Федотова: выгнутая, будто бы сломанная и влекомая некой внутренней злой силой фигура человека и жуткая, вещественная тень присутствуют в «Игроках» и в «Танце наркома».

Тонкость деталей резонирует с составленным из них гигантским лицом, незримым свидетелем безумия маленького неловкого человека. Спрятанные лица — это изощренная интерпретация идеи Большого Другого, вечного спутника и свидетеля потаенных влечений, фантазий, желаний и страхов. Другой — вечно здесь и вечно рассеян в пространстве. Другой — и все вокруг, и ничто. Другой — дьявол в деталях. Другой — он в тебе, в помыслах, в твоих вещах, в мелочах, которые ты подмечаешь и собираешь в своем сознании скрупулезно и обсессивно. Другой проступает сквозь натюрморты и пейзажи окружающей жизни, сквозь самого человека. На тебя смотрят — и в том числе ты сам.

«Спрятанные лица» показывают присутствие трансцендентного (внешнего по отношению к миру) в имманентном (внутреннем мире). Смех и ступор, возникающие при разглядывании работ этой серии, — естественное следствие диссонанса, вызванного логикой «и то, и другое». Подобное философствование может отвлечь от важного, от высокой живописной и графической культуры, присущей Повзнеру и фундирующей все эти ассоциации и интерпретации. Если бы мелочи не были столь живо выписаны, им невозможно было бы тягаться с образом тотальным, большим. Но они спорят с ним и не могут без него.

Свет в зале на миг погас и вновь зажегся. Это повторилось несколько раз: не азбука ли Морзе? Нет — но буквализированное послание, подсказка. Образы Льва Повзнера мигают. И неслучайно самый болезненный и трепетный навязчивый мотив художника — огонечки. Огонечки гирлянд, овивающие ржавые заборы; горящие помойки, рядом с которыми маргинальные мечтатели, вроде астронома-любителя, проводят свою жизнь; умильно-убогий праздник в беседке на курорте; огонечки сигарет в грязноватой тьме… Среди барочных бараков, манящих советского художника, зажигаются огоньки. Некоторые, кажется, до сих пор горят померкшим, истрепанным, истерзанным светом.

Окно в музее причудилось мне огромным оком. Из этого зала я выбежала первая под аккомпанемент дребезжащих реплик измученного наркома:

Искусство никому не светит.

И ничему не учит, дорогой.

Оно нас только мучит.

Прости за откровенность, дорогой[4].

Шпигель

Мы вошли в гардероб. Тут не было ни одной картины: ряды вешалок да зеркала. Когти на лапах Льва цокали о лакированный паркет, и эхо пустого вестибюля преобразило эти мерные удары в оглушительный нервирующий метроном. Наконец мы подошли к зеркалу. «Прислонись к нему!» — настойчиво попросил мой проводник. Я прижалась щекой к холодной глади стекла. Пробравшая меня дрожь была верным признаком появления сиамского близнеца. Зазеркальный двойник зыркнул на меня подслеповатым глазом, дыхание, выходившее из наших сросшихся губ, туманило обе стороны стекла. Затекало тело, зеркало липло к коже, двойник на периферии зрения становился все более и более жутким.

«Как ощущения? Приятно? А вот картинам приходится терпеть!» В середину своих картин Повзнер ставит зеркало, а после сплавляет в новой самостоятельной работе зеркальную и реальную части произведения — получается мерцающее зазеркалье.

Символы двоемирия и противоположностей аккумулированы в картине «Художник во дворе» из серии «Шпигель». Каждый образ здесь раздвоен. На первом плане безликий художник с комично вздутой головой на спичечной шее держит пустую раму, в глубине — прислоненные к деревьям розовые двери, слева и справа — птицы, прожекторы, зияющий темнотой гараж и глухая розовая стенка. Пустота и наполненность, прозрачное и непроницаемо-темное, рама и дверь — фундаментальные категории и образы искусства как такового здесь корреспондируют с конкретным «зеркальным» методом Льва Повзнера.

Эпилог

В последней комнате анфилады не было вообще ничего, кроме валяющейся на полу красной двери. С резвостью отличницы я воскликнула: «Это же Рогинский!» — тут же стало стыдно за свою несдержанность. «Да, он самый… Мы работали с ним вместе и дружили. Это было давно», — мой собеседник улыбнулся, впрочем, пасть собачьего обличия делала всякую улыбку похожей на загадочный оскал. Где-то в дальних залах завыла собака, животно и отчаянно. Стены, пол и даже потолок комнаты были покрыты то ли копотью, то ли пылью, и краснота двери уже не казалась такой вызывающей. На белой стене Новой Третьяковки она была как сигнал, будоражила, как будоражит «Красный квадрат» Малевича, корреспондировала с авангардом. Тут же ее цвет уподобился цвету запекшейся крови. Дверь стала похожа на содранный заусенец на теле города.

Композиция картины «Красная дверь» тоже образует лицо: оно не гримасничает, не агонизирует, выражение его спокойно. И только собака, надрываясь, лает на помойную ворону. Кажется, это родина: вот и клишированные березки (словно слыша мои мысли, Лев возразил: «Береза — это символ женщины!»), и саврасовская грязь, и живописные кучи мусора, и зияющий чернотой зрачок барака, и Красная дверь — рана в центре картины.

Впрочем, в последней комнате даже этой картины не было — только звучащие в воздухе слова. Я посмотрела на Льва — он молчал.

Дома холсты не висят.

Стены пустые.

По стенам и по полу бегают чертики.

Они черненькие, с хвостиками.

Художник — старик, но выглядит молодо.

У окна стоит.

В комнате холодно[5].

Меня прошибло озарением: я же ничего не спросила. За все время нашей прогулки не задала ни единого вопроса! Осталось лишь окликнуть пустую комнату:

— Подождите! У меня есть вопрос! Я придумала!

— Давай, но быстро, один вопрос.

— Вы были в Липецке?

— Нет, никогда не был.

Примечания

- ^ Фрагмент стихотворения Льва Повзнера «Зверь» из сборника «Демон творог» (2023).

- ^ Фрагмент стихотворения Льва Повзнера «Ты беги пока не поздно…» из сборника «Швабра Лена» (2017).

- ^ Фрагмент стихотворения Льва Повзнера «Каштанка» из сборника «Швабра Лена» (2017).

- ^ Фрагмент стихотворения Льва Повзнера «Панно» из сборника «Швабра Лена» (2017).

- ^ Фрагмент стихотворения Льва Повзнера «Художник» из сборника «Швабра Лена» (2017).