Художественный музей как кинематографический объект

Поход в художественный музей — одно из самых популярных развлечений в современном обществе. Возможность прикоснуться к искусству ценится всеми, а сами музеи часто становятся чуть ли не «градообразующими» предприятиями. Неудивительно, что пространство музея давно привлекает кинематографистов — герои триллеров, детективов, мелодрам и комедий не раз оказывались в стенах художественных институций. Но как режиссеры относятся к музеям — как к простым декорациям или как к героям повествования?

Эдвард Хоппер. Нью-йоркский кинотеатр. 1939. Холст, масло. Фрагмент. Нью-Йоркский музей современного искусства

Эдвард Хоппер. Нью-йоркский кинотеатр. 1939. Холст, масло. Фрагмент. Нью-Йоркский музей современного искусства

Отправляясь в художественный музей, любой человек рассчитывает познакомиться с произведением искусства в его «автохтонной среде», один на один или с помощью медиатора. Само пребывание в пространстве музея наталкивает зрителя на осознание его как институции — хотя произведения видятся важнейшей причиной функционирования музея, работу персонала игнорировать не получается. Понимание того, что музей — это не только его экспонаты, так или иначе возникает у всех посетителей. Музей живет, дышит. И делает это только благодаря людям, работающим в нем.

Однако институциональная природа музея ощущается зрителем лишь при физическом нахождении внутри него. А что, если оказаться в музее при помощи художественного посредника, например кинематографа? Как станет функционировать пространство, не имеющее возможности непосредственного диалога с посетителем, полагаясь лишь на свое изображение в фильме, и, что важнее, как оно будет осознаваться смотрящим — как полноправный герой повествования или как декорация?

Музей — институция бесконечно киногеничная. Тихие залы с картинами и скульптурами ценились режиссерами как идеальное лиминальное пространство еще с конца 1950-х годов. Неслучайно Альфред Хичкок решил снять ключевую сцену «Головокружения» (Vertigo, 1958) именно во Дворце Почетного легиона: далекий от искусства частный детектив Скотти впервые сталкивается с необъяснимым, увидев на холсте XIX века свою таинственную клиентку. Несмотря на насыщенные неясной тревогой сцены в музее, Хичкок не был заинтересован в нем как в институции, но лишь выбрал наиболее логичное место для столкновения героя с загадочной картиной. Произведение искусства оказалось для режиссера важнее, чем музей, в котором оно находится. И то, что в «Головокружении» возникает Дворец Почетного легиона, скорее всего, объясняется готовностью руководства предоставить залы для съемок, а не желанием Хичкока сделать сан-францисский музей одним из ключевых персонажей истории.

Примат произведения искусства над художественным музеем сохранялся вплоть до конца 1960-х годов, но с зарождением институциональной теории, разработанной Джорджем Дики и Артуром Данто, несправедливое игнорирование музея медленно сходит на нет, в том числе и в кинематографе. В «Манхэттене» (Manhattan, 1979) Вуди Аллена главные герои отправляются в Нью-Йоркский музей современного искусства не потому, что режиссеру нужно было показать определенный арт-объект или продвинуть нарратив при помощи музея как локации, а просто потому, что «аура» художественной институции соответствовала настроению ленты. Герои прогуливаются по залам, в ироничном ключе обсуждая экспонаты. Алленовский музей не выходит за рамки декорации и остается одним из многих мест, которые Айзек и Мэри посещают по ходу развития сюжета. При этом институция осмысляется режиссером как «вещь в себе», что становится существенным шагом к независимости художественного музея в качестве кинематографического объекта.

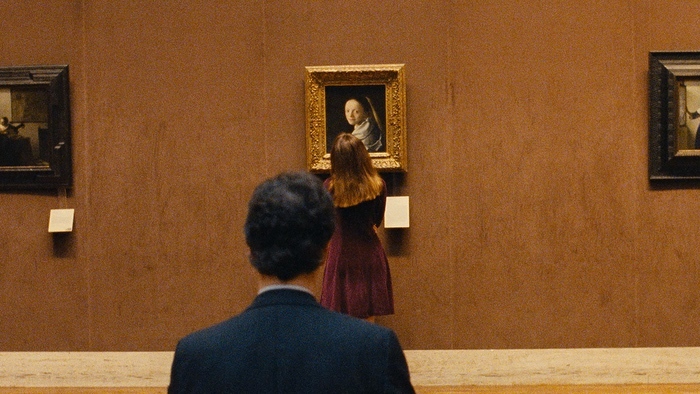

Более существенную попытку придать музею статус героя можно увидеть в фильме Джона Джоста «Все работы Вермеера в Нью-Йорке» (All The Vermeers In New York, 1990), параноидальной мелодраме, главные герои которой, брокер Гордон и актриса Анна, сталкиваются в Музее Метрополитен. Продолжительная сцена, где Гордон преследует Анну на выставке Яна Вермеера, не вышла бы такой болезненно-романтической, если бы не активная роль самого музея: бесконечные залы и коридоры как будто сами ведут персонажа и предмет его обсессии по нужному режиссеру пути.

Даже если следующая часть фильма фактически устраняет музей из поля интереса героев, идея Джоста создать необычный любовный треугольник — Анна, завороженная музеем и его собранием картин Вермеера, Гордон, преследующий Анну, и музей, отдающий себя двум влюбленным, — кажется важной для осознания музея как героя, пусть скорее и романтического толка. Музей Метрополитен в фильме, конечно, не осмысляется как институция, но действует подобно актеру, развивая повествование согласно задачам режиссера.

Стоит признать, что художественный музей не может стать настоящим героем в кинематографе, полагающемся на традицию: использование актеров, создание и разрешение конфликта, непременно движущийся нарратив. Но вполне может избавиться от роли декорации в документальном кино, конвенции которого удобны для выведения «неодушевленного» на первый план. Это, конечно, совсем не значит, что бесчисленные ленты, посвященные музеям, где «говорящие головы» рассказывают о внутренней работе фондов, кураторов и процессе создания выставок, делают музей кинематографическим героем. Подобные фильмы призваны укрепить престиж музея, а их режиссеры не пытаются выйти за рамки документации, отрабатывая хорошо оплачиваемый заказ — по сути, создавая рекламный продукт, а не кинематографическое произведение. Поэтому наиболее полную репрезентацию музея как институции стоит искать в экспериментальной документалистике, в которой приверженцы чистоты киноязыка смогли применить институциональную теорию искусства.

В фильме «Посещение Лувра» (Une visite au Louvre, 2004) Даниель Юйе и Жан-Мари Штрауба зритель отправляется на прогулку по залам легендарного музея в сопровождении неизвестной закадровой рассказчицы, щедро делящейся своими взглядами на «общепризнанные шедевры» дворца. Однако Лувр Штрауба и Юйе вовсе напоминает перенаселенный и перенасыщенный аттракцион, привлекающий в Париж миллионы туристов со всего мира. В своем фильме режиссеры отказываются от всего, что может помешать восприятию объектов искусства — в том числе от самого музея.

После первого кадра — панорамы Лувра, снятой с моста Каррузель, — зритель больше не увидит «главного героя». Штрауб и Юйе изобретают идеальный формат, соответствующий их структуралистским интересам, для фильма о художественном музее: все, что видит зритель, это картины, а все, что он слышит, это голос рассказчицы. Скудность изобразительного ряда полностью нивелируется закадровым голосом, погружающим смотрящего в бездну субъективного восприятия искусства. Рассказчица высоко оценивает работы Гюстава Курбе, Эжена Делакруа, Паоло Веронезе и снисходительно, даже враждебно реагирует на картины Жана Огюста Доминика Энгра и Жака Луи Давида. Столь яркая негативная оценка собрания Лувра подчеркивает антиинституциональные настроения режиссеров — даже снимая свой фильм с разрешения дирекции музея, они не намерены никому подыгрывать.

Лишь в конце фильма рассказчица небрежно бросает фразу, тотально меняющую нарратив и структуру фильма, а также образ самого музея: «Я Поль Сезанн». Сорок три минуты монолога мгновенно обретают сокровенный смысл, ведь внимать словам великого художника кажется куда полезнее, чем откровениям бестелесного голоса. Сценарий был заимствован Штраубом и Юйе из книги Иоахима Гаске «Сезанн», который режиссеры лишь слегка отредактировали, опустив все «несезанновские», на их взгляд, наблюдения художника. Умышленный отказ соавторов фильма от раскрытия личности рассказчика вплоть до финальных минут как раз и делает Лувр (и его картины) главным персонажем, но только затем, чтобы позднее отодвинуть музей на второй план. Он становится интересен лишь как дополнение к Сезанну, чья фигура теперь видится на месте камеры, и кем-то озвученные мысли художника ретроспективно редуцируют Лувр до обычной декорации.

Штрауб и Юйе подтверждают, что для полной автономии музея как кинематографического объекта требуется по-настоящему радикальный киноязык, не только лишенный очевидных раздражителей (актерское мастерство, искусный монтаж), но и частично устраняющий «волю» режиссера.

«Национальная галерея» (National Gallery, 2014) Фредерика Вайсмана — возможно, единственный фильм, в котором музей наконец смог выйти за привычные рамки своей репрезентации и стать полноправным героем. Вайсман — экспериментатор, более пятидесяти лет занимающийся институциональным кинематографом. Герои его работ — это психиатрические лечебницы, школы, театры, правительственные здания и суды. Пусть его ленты часто изучаются в рамках документального кино, творческий метод Вайсмана максимально далек от конвенций этого жанра. Например, снимая фильм в Центральном парке Нью-Йорка, Вайсман не стремится взять интервью у его работников, не пытается рассказать зрителю его историю, не пускается в мелодраматические воспоминания. Он дотошно фиксирует все происходящее в парке, чтобы затем смонтировать обширный материал в длинный фильм, лишенный комментариев или нравоучений.

В «Национальной галерее» Вайсман отправляется в лондонский музей с одной целью — сделать его героем своего фильма. Камера наблюдает за посетителями, наслаждается картинами, заглядывает в подсобные помещения, в архивы и недоступные для обычного зрителя запасники. Режиссер незримо присутствует на закрытых собраниях сотрудников, издалека следит за работой кураторов и охранников, кассиров и реставраторов. Он не пытается интервьюировать работников или узнать интересные факты о галерее — Вайсман отказывается от традиционной роли режиссера, позволяя музею действовать самостоятельно.

Только радикально редуцировав киноязык, режиссер смог «подарить» музею независимость и максимально воссоздать опыт физического присутствия в пространстве. Зритель получает беспрецедентный доступ к музею, осознавая его как к институцию, именно благодаря самоустранению автора, который отказывается от сценария и актеров, даже от собственного видения, и передает ключевую роль Национальной галерее.

Подобно любой другой институции, художественный музей как кинематографический объект обречен быть декорацией: он слишком многогранен и сложен, чтобы стать полноправным героем истории, учитывая количество условностей и штампов, накопившихся за годы развития киноязыка. Единственная возможность институции взять верх над остальными составляющими фильма — завоевать независимость путем минимизации роли «традиционных» элементов кино. Однако, поскольку Вайсман выбрал подобный метод основным для своего творчества, маловероятно, что другие музеи когда-нибудь получат возможность появиться на экране в главной роли, ведь «институциональный» кинематограф, по сути, начинается и заканчивается карьерой одного режиссера.