Советская женщина под микроскопом

Советская культура и искусство — область, с большим трудом приемлющая гендерные исследования. Причина кроется, с одной стороны, в специфичности материала, который не подпадает под лекала западной гендерной теории, а с другой — в инерции восприятия избранного периода. Однако книга Надежды Плунгян «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, “бывшая” и другие в искусстве 1917–1939 годов», вышедшая в издательстве Музея современного искусства «Гараж», представляет собой счастливое исключение. Она предлагает подробный искусствоведческий анализ целого спектра типов «новой женщины», сконструированных советской властью в 1920–1930-е годы. О книге и о контексте, в котором она находится, для «Артгида» написал историк искусства Георгий Соколов.

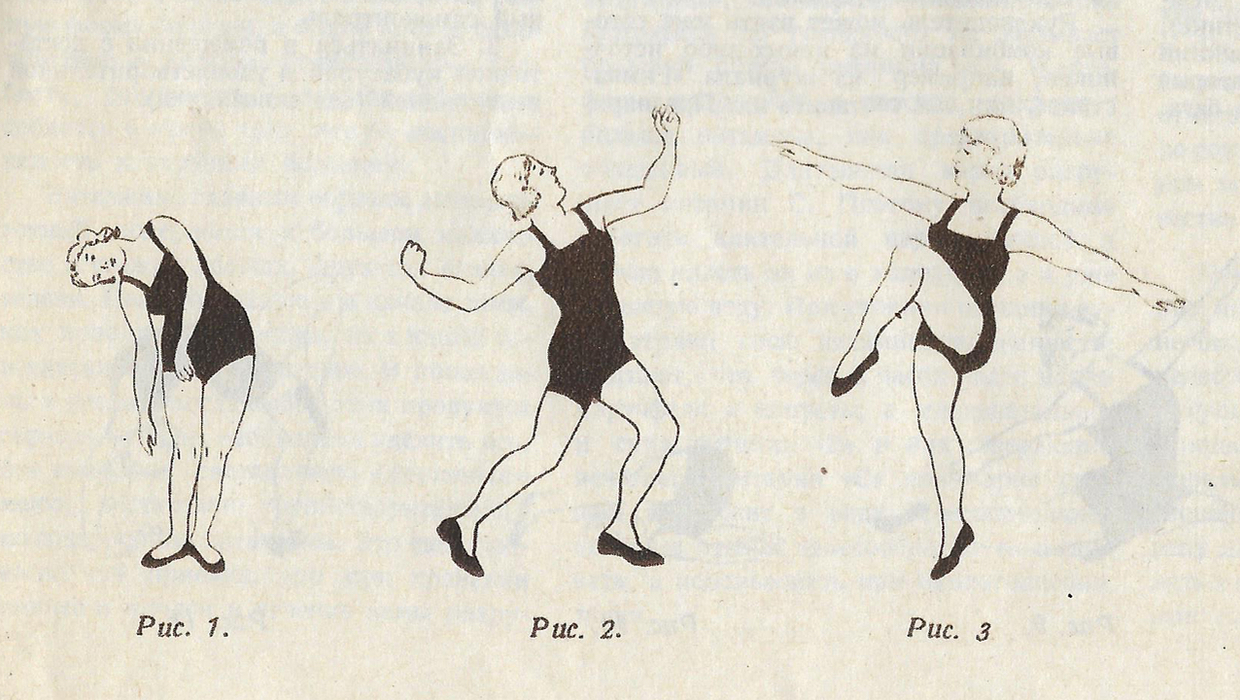

Рисунки из рубрики «Наша консультация» в журнале «Общественница». 1938. №1

Рисунки из рубрики «Наша консультация» в журнале «Общественница». 1938. №1

Гендерные исследования, осознавшие себя отдельной дисциплиной в 1970-е годы, на гребне второй волны феминизма и женского освободительного движения, и с тех пор революционизировавшие многие области гуманитарного (и не только) знания[1], за постсоветские десятилетия успешно адаптировались в пространстве русскоязычной науки. При этом отдельные пионерские работы, связанные с телесностью или «историей женщин», появлялись уже в конце 1980-х[2], но по-настоящему свободное развитие гендерных исследований российской культуры и общества началось в следующей декаде, когда переводились ключевые тексты западных женщин-теоретиков (среди которых Джудит Батлер, Люс Иригарей, белл хукс, Нэнси Фрейзер, Линда Нохлин, Люси Липпард и многие другие[3]) и разрабатывались собственные оригинальные исследования, в том числе на российском и советском материале.

При этом, несмотря на существование гендерных образовательных и исследовательских программ и целых научных центров в университетах многих российских городов, применение подобной оптики к привычному материалу, связанному с российской и советской культурой и историей, все еще неодобрительно встречается не только (условно понимаемой) широкой публикой, но и учеными и интеллектуалами старших поколений. Стойкое отторжение к феминистским оптикам, к гендерно-инклюзивной перестройке языка до сих пор может становиться причиной громких публичных скандалов, когда гендерные исследовательницы сталкиваются с жестким неприятием самой постановки вопроса о, скажем, гендерной истории Холокоста — а кураторки и художницы преодолевают явственное сопротивление в попытках организовывать феминистские выставки, которые в том числе переопределяют место и роль искусства в социальной и политической реальности[4].

Нельзя ли счесть подобное неприятие «унаследованным» от советской культуры и идеологии? Как показывает история первой советской феминистской инициативы — так называемого феминистского самиздата[5], — попытки (вопреки официозному представлению об СССР как стране победившего женского равноправия) говорить о вопросах гендерного неравенства приводили руководство партии и правительства в ярость: все героини и участницы феминистского альманаха были изгнаны из страны в кратчайшие сроки.

Всё же, несмотря на противоречия и ожидаемые трудности, с которыми сталкиваются гендерные исследования в российском контексте, развитие дисциплины продолжается. Признаками этого можно счесть и новый перевод ключевых теоретиков гендера (Джудит Батлер в издательстве V–A–C), и обширную «гендерную серию» издательства «Новое литературное обозрение», где чуть больше чем за два года вышло свыше десятка книг, включая как переводы, так и оригинальные работы, чаще всего основанные на российском/советском материале.

Вместе с тем история искусства — слепое пятно в гендерных исследованиях российской/советской культуры. По неким таинственным (или не очень) причинам в то время, как литература, кино, институты, гендерные идентичности и роли, государственная политика в отношении женщин (и мужчин) исследовались интенсивно, последовательно, разносторонне — искусство оставалось в стороне. Российские и/или русскоязычные историки_ни, социологи_ни, литературовед_ки уверенно догоняли зарубежных коллег, не только осваивая уже существующие методологии, но и совершенствуя и развивая их в применении к новому, часто специфическому материалу — а где-то поодаль возвышались мрачные и склизкие стены крепости «отечественного искусствоведения».

Здесь и сейчас я, увы, не смогу сколько-нибудь серьезно поговорить о причинах подобного положения, однако, как мне кажется, сама тема заслуживает пристального внимания. Можно только несколько легковесно предположить, что дело (в том числе?) в традиционно сильной в советской-постсоветской гуманитаристике пограничной охране (метафора Аби Варбурга) между дисциплинами. Хотя иногда мне кажется, что границы далеко не всех дисциплин блюдутся так же строго и неумолимо, как границы истории искусства.

До сих пор можно часто столкнуться с исследователь_ницами культуры или историк_инями, которые говорят: «К сожалению, я ничего не понимаю в искусствознании». Или: «Это классическое искусствоведение». Или: «Эта книга соединяет знаточеское искусствоведение и гендерные исследования». Две последние фразы были использованы комментатор(к)ами работы Нади Плунгян «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, “бывшая” и другие в искусстве 1917–1939 годов», посвященной образу женщины в раннесоветской визуальной культуре. И эти отклики маркируют ту почти священную дистанцию, которую «искусствоведение» до сих пор поддерживает вокруг себя в русскоязычном контексте.

Книга, о которой идет речь, — важная веха, существенная новая точка на карте исследований советских искусства и культуры. Ее невозможно вполне увидеть с одного ракурса, нам придется ходить кругами и чередовать оптики, чтобы попытаться воспринять книгу объемно — как она того требует и заслуживает. Эта работа безусловно принадлежит к числу тех, что закладывают основу гендерных исследований советского искусства как (новой) научной (суб)дисциплины. Подобных монографий: раз[6], два[7] — и обчелся. Как и книги Макколум и Авраменко, работа Плунгян рассматривает фундаментальный вопрос — о репрезентации новых (и старых) женских идентичностей в 1920–1930-е годы. В каком-то смысле это иконографическая работа, и такой вывод подкрепляется некоторой ощутимой конспективностью книги. Как отмечает сама авторка, путь от возникновения идеи до выхода издания пролегал через изрядный срок, ушедший на сокращение промежуточного варианта: «Эта книга была задумана в начале 2010-х, практически написана в 2019-м, а дальше дорабатывалась и сокращалась»[8]. Плунгян будто дает краткий аннотированный перечень новых итераций женских образов, возникших благодаря или вопреки революции и последующим социальным переменам в советском обществе, причем включая в эту компиляцию и аллегории, и портреты, и живопись, и документальную фотографию.

Гендерная исследовательница Элла Россман, комментируя книгу, отмечает, что та «стоит в стороне от современных научных дискуссий по теме», и сожалеет об этом. Тем не менее представляется, что социологические и исторические исследования, сосредоточенные на периоде и «теме», в первую очередь обращаются к искусству как к некоторому визуальному подкреплению своих аргументов. Существуют ли работы, где искусство рассматривается в качестве источника знания, источника идентичностей? Где живопись Валентины Марковой или «ню» Татьяны Мавриной генерируют смыслы, которые невозможно по-настоящему ухватить другими письменными или визуальными источниками? Вероятно, я что-то упускаю из вида, но совершенно точно можно сказать, что по-настоящему полного (или хотя бы «широкоохватного»), пусть даже поверхностного, обзора раннесоветского искусства с подобных позиций предпринято до сих пор не было. И хотя книга Плунгян таким обзором вполне считаться не может (и не претендует на это), она все-таки делает ощутимый шаг в этом направлении. Исследования советского искусства до сих пор находятся на той стадии, когда даже первичное или, если хотите, эмпирическое его описание остается насущной задачей. За десятилетия складки и скомканности стереотипов, предрассудков и умолчаний советского искусствознания забронзовели и «расправлять» их непросто.

Надежда Плунгян — одна из тех (немногих), кто в состоянии производить подобные «расправляющие» движения. И это еще один контекст, способствующий пониманию места рассматриваемой книги: она является важной вехой на пути, который пролагается исследовательницей уже достаточно давно — и не без трудностей. Примерно на протяжении последнего десятилетия Плунгян пишет о модернизме в раннесоветском искусстве — примечательный и важный термин, помогающий исследовательнице усложнить простую и, кажется, уже устаканившуюся картину, где существуют такие громадные и громоздкие категории, как «авангард» и «соцреализм». Эти удобные в использовании, спекуляциях, политических манипуляциях, рыночных операциях, прирученные махины успешно заслоняли от зритель_ниц и исследователь_ниц многие другие факты, подробности, кейсы искусства первых десятилетий ХХ века. Многие пытались сражаться с ветряными мельницами описанной бинарной системы (безуспешно), а другие смирялись и искали тропинки, которыми можно пройти это опасное ущелье — такими тропинками становились, например, «третий путь» или «тихое искусство». Этими терминами исследователи пытались обозначить все, что, с одной стороны, не вписывалось в формотворческую радикальность авангарда (спорную и не проясненную до конца), а с другой, не подходило под фанфарный оптимизм и монументальный размах «героического» соцреализма (который вообще непонятно что: стиль? метод?).

Удобные для выстраивания хлестких концепций, эти каменюки (вместе с тропинками промеж) никак не способствуют производству смыслов, скорее, стирая индивидуальности и затемняя конкретные кейсы. Альтернативная концепция «модернизма без манифеста», предложенная Надеждой Плунгян и ее коллегами при обработке и экспонировании коллекции Романа Бабичева[9], позволяет смотреть на каждую картину в отдельности. Категория модернизма в данном случае — лишь зонтик, укрывающий исследуемый материал в некоторой большой общности, но при этом никак не предопределяющий конкретный анализ конкретных произведений. Такой подход упраздняет сложившиеся иерархии, демонстрируя их условность. При этом малоизвестные фигуры оказываются в фокусе исследовательского и зрительского внимания, а многоизвестные подвергаются остраняющему воздействию и прочитываются иначе, чем в пыльных музейных путеводителях и университетских учебниках. Следует сказать, что дело не в самоценности маргиналий, а в горизонтальном понимании искусства: в этой системе ценностей каждый объект рассматривается как источник смыслов. Можно заметить на полях, что остраняющий взгляд и деконструкция дискурсивных иерархий Истории Искусства как бронзового и ригидного нарратива — как раз то, чем занимались феминистские истории искусства в исполнении классиков вроде Гризельды Поллок[10].

Среди сильных сторон «Рождения советской женщины» я хотел бы отметить (вслед за другими комментаторами) то, как свободно авторка перемещается между регистрами массовой визуальной культуры и «высокого» искусства, причем взятыми из разных частей политического и стилистического спектра. Эта свобода — тоже результат многих лет исследований, причем и текстовых, и выставочных: кроме экспозиции «Модернизм без манифеста», Плунгян разрабатывала (одна или в соавторстве) другие проекты, среди которых относительно камерные, но очень емкие с научной и концептуальной точки зрения выставки в галерее «На Шаболовке», такие как «Сюрреализм в стране большевиков», «Советская античность» и другие. Подобные проекты, требующие глубокого погружения в детали, мелочи и пометы на полях, без сомнения, стали ключом к восприятию авторкой раннесоветской визуальности как единого пространства, чему способствовала и отмеченная выше деконструкция иерархий, а с ними и жестких границ.

При этом в других исследованиях, посвященных раннесоветской визуальности в гендерной перспективе, подобное переключение если и практиковалось, то оказывалось очень ограниченным. В наиболее, кажется, ранних работах — статьях Виктории Боннелл[11] — авторка фокусируется на материале плаката, а в других случаях, как в важной статье Сюзан Рейд[12], исследуемый живописный материал ограничен советской «тематической картиной». Причина такого перекоса — прочтение советской визуальности сквозь довольно жесткую призму политического измерения, исключающее любые личные случаи и немагистральные явления культуры. В этом отношении работа Надежды Плунгян отличается от предшествующих в первую очередь глубоким и подробным знанием «отклонений» от «генеральной линии» советского искусства. Мне и вовсе представляется, что удельный вес любого рода маргиналий (в широком спектре от чуть-чуть «отклонившихся» до откровенно закрытых от любой публичности) в советской культуре настолько велик, что без них невозможно составить представление ни об одном периоде существования этой культуры.

Вместе с тем отмеченный свободный переход между регистрами приводит — по крайней мере отчасти — к размыванию самого предмета исследования. Какой вопрос пытается решить авторка: о рождении советской женщины или о рождении ее образа? Безусловно, подход Плунгян предполагает тесную связанность этих вопросов, ее не интересуют узкоспециальные «искусствоведческие» задачи, сфокусированные на ограниченном материале. Для решения более общих и широких вопросов она использует междисциплинарную рамку, где к формальному анализу добавляется гендерная теория и вообще социологические подходы. При этом можно осторожно предположить, что сознательное дистанцирование исследовательницы от «современных дискуссий» по историко-социологическим вопросам, затронутым в книге, делает ее выводы несколько уязвимыми.

К другим нюансам работы следует отнести и то, что я бы назвал некоторой абсолютизацией категории модернизма. Важнейшим преимуществом использования этой категории всегда была подразумеваемая ею проницаемость границ национальных и региональных школ, дававшая возможность рассматривать советское искусство в более широком, интернациональном контексте. Яркий пример плодотворности такого подхода — применение сюрреалистской оптики к советскому искусству. Это позволяло не только вскрыть прежде затененные стороны практики хорошо, кажется, известных и изученных художников и художниц, контекстуализировать их в широком круге современных им фактов искусства, но и запустить насыщенную дискуссию[13].

В «Рождении советской женщины», в свою очередь, мы находим реликты этих полемик — например, констатацию авторкой сюрреалистичности творчества Татьяны Глебовой. Само по себе упоминание сходства Глебовой и Фриды Кало (при очевидной хронологической параллельности), кажется, не дает мысли дальнейшего хода — без полемического основания и концептуальной «подложки» это утверждение оказывается мыслительным тупиком. Хочется попытаться понять, откуда взялось такое сходство и что оно означает для советского художественного контекста — но нам достается лишь его герметичная декларация.

Некоторая внешняя «традиционность» языка этой книги, напоминающая комментатор(к)ам о «классическом искусствоведении» советского извода, тоже требует упоминания. Значительный объем текста приходится на описания анализируемых произведений, а в некоторых местах мы встречаем и психологизированную интерпретацию состояний и/или намерений персонажей. При том, что одним из важных векторов в творчестве Надежды Плунгян является борьба с комплексами советско-постсоветского искусствоведения, подобные элементы в ее новой книге могут показаться неожиданными. Но сама исследовательница подчеркивает важность пластического анализа картин и изображений для развития ее мысли.

Вероятно, отчасти это объясняется тем, что не все картины и картинки оказались доступны для воспроизведения — а может быть, сказалась все та же отмеченная горизонтальность отбора материала. В ситуации частого переключения регистров авторке приходится подробно вводить читатель_ниц в контекст, адаптировать их к переходам между разными материалами, без чего дальнейшее движение по тексту было бы затруднено.

Наиболее яркой частью книги, на мой взгляд, следует признать последнюю главу, демонстрирующую, как работали с женскими образами сами художницы. Речь здесь идет в первую очередь об автопортретах, но не только: находится место и галерее «бывших артисток» Антонины Софроновой, и даже поздним портретам кисти Казимира Малевича — среди которых есть и изображение жены художника. Именно в этой главе заметнее всего то уникальное, что может дать исследователь_ницам советской истории работа с искусством. Каждое следующее имя, от Татьяны Глебовой до Елизаветы Кругликовой через Софронову, Маркову, Маврину, открывает новые и новые инварианты. Саморефлексия, осмысление новой реальности, репрезентация гендерных и иных социальных идентичностей — кажется, никакой другой материал не может с такой же отчетливостью, с такой же звенящей ясностью показать широту палитры женских образов раннесоветских десятилетий. И предложенный Надеждой Плунгян ряд можно, без сомнения, дополнять другими именами, другими кейсами и уникальными частными случаями — он бесконечен, и сама его протяженность говорит о том, какую существенную роль в те годы играло для искусства присутствие в нем художниц. А в конце концов, именно многообразие и частность конкретных случаев помогает читающим эту книгу с известной полнотой ощутить и воспринять породившую их эпоху.

Примечания

- ^ Одной из отправных точек стало появление ключевого понятия гендера, впервые примененного в социальном и культурном контексте психологом Робертом Столлером: Robert Stoller. Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity. New York, 1968.

- ^ Среди них — работы историкини Натальи Пушкарёвой (Пушкарёва Н.Л. Женщины Древней Руси. М.: Мысль, 1989) и психолога и социолога Игоря Кона (ср. в том числе: Кон И.С. Психология половых различий // Вопросы психологии. 1981. №2. С. 47—57).

- ^ Переводы издавались в первую очередь в виде хрестоматий, наиболее значительными среди которых следует признать следующие: Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001; Гендерная теория и искусство. Антология: 1970–2000 / Пер. с англ.; Под ред. Л.М. Бредихиной, К. Дипуэлл. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005.

- ^ Ср.: Плунгян Н. В горящей избе. Феминистское искусство в России 2014–2015 // Артгид. URL: https://artguide.com/posts/779; Плунгян Н. К дискуссии вокруг «Феминистского карандаша»: современная графика и горизонты активизма // Colta. URL: https://www.colta.ru/articles/art/1568-my-poluchili-shkval-oskorbitelnyh-otzyvov-v-internete; Вепрева А., Терешкина А. «Феминистки Петербурга», или не очень краткий обзор петербургских художественных инициатив с гендерной проблематикой в 2010-х // Крапива.

- ^ Феминистский самиздат: 40 лет спустя / Сост. Д. Козлов, А. Талавер. М.: Common Place, 2020.

- ^ McCallum C.E. The Fate of the New Man: Representing and Reconstructing Masculinity in Soviet Visual Culture, 1945–1965. Cornell University Press, 2018. (Рус. пер.: Макколум К. Судьба Нового человека. Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре. 1945–1965. М.: Новое литературное обозрение, 2021).

- ^ Авраменко О. Гендер в советском неофициальном искусстве. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

- ^ Плунгян Н. Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917–1939 годов. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022. С. 259.

- ^ Выставка коллекции Бабичева под названием «Модернизм без манифеста» в двух частях прошла в ММСИ в 2017–2018 годах, каталог коллекции в пяти громадных томах выходит до сих пор: см. http://babichevcollection.com/.

- ^ См., например, Griselda Pollock. Vision and Difference. Feminism, femininity and the histories of art. NY, Routledge, 1988.

- ^ Bonnell V.E. The Representation of Women in Early Soviet Political Art // Russian Review 50. July 1991. P. 267–288; Bonnell V.E. The Peasant Woman in Stalinist Political Art of the 1930s // American Historical Review 98. No. 1. February 1993. P. 55–82.

- ^ Reid S.E. All Stalin's Women: Gender and Power in Soviet Art of the 1930s // Slavic Review. Spring, 1998. Vol. 57. No. 1. P. 133–173.

- ^ Прекрасным примером подобной дискуссии можно считать полемический отклик Александры Новоженовой на «Сюрреализм в стране большевиков», впоследствии вошедший в посмертный сборник статей исследовательницы, много лет оппонировавшей Плунгян: Новоженова А. Уклонисты // Новоженова А. Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн. О верности и предательстве. М.: V–A–C Press, 2021. С. 65–74.