Мартин Гейфорд: «Фигуративная живопись вернулась с новой силой»

Мартин Гейфорд — британский художественный критик, снискавший славу блестящего интервьюера, близкий друг и собеседник таких художников, как Дэвид Хокни и Люсьен Фрейд. В России он известен благодаря книгам «Микеланджело. Жизнь гения» и «История картин», остроумном исследовании визуальной культуры, написанном совместно с Хокни. В издательстве Ad Marginem вышел перевод еще одного его классического труда — «Модернисты и бунтари. Бэкон, Фрейд, Хокни и Лондонская школа», важной книги о лондонской живописи 1950–1970-х годов. В интервью «Артгиду» Гейфорд рассказал о своем пристрастии к фигуративной живописи и ее современном статусе, общении с «лондонцами» и роли арт-критики в эпоху становления Лондонской школы и сегодня.

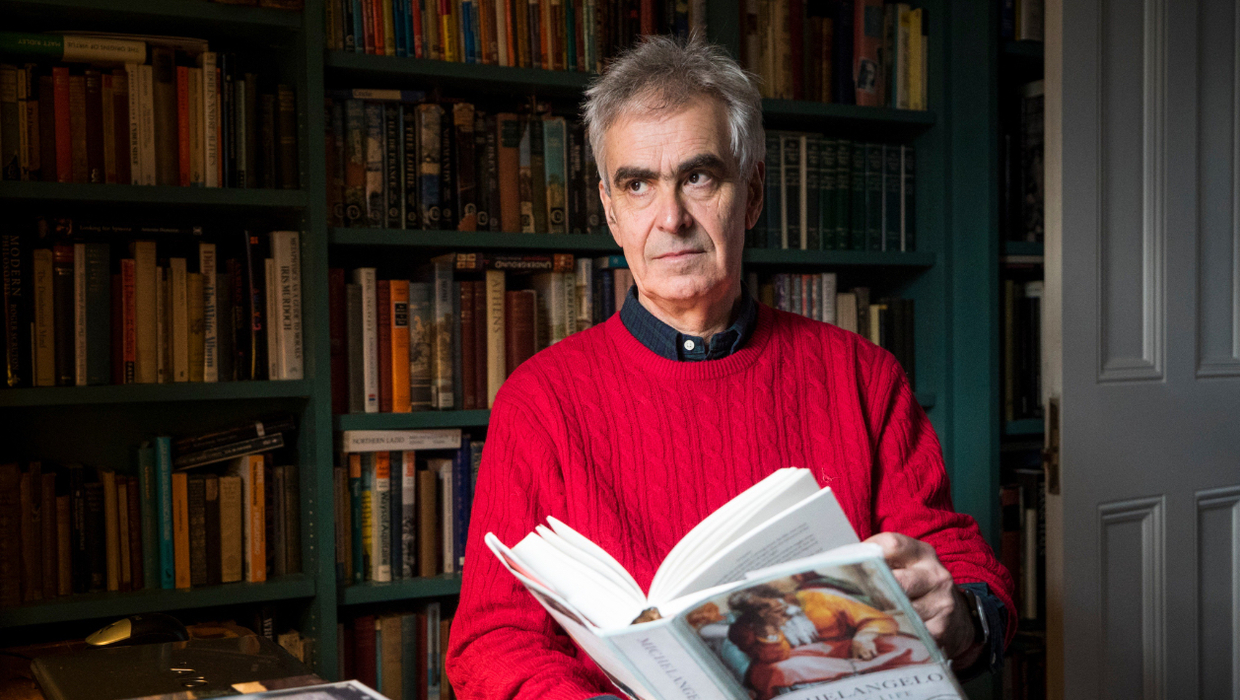

Мартин Гейфорд. Источник: PVRLive

Мартин Гейфорд. Источник: PVRLive

Татьяна Сохарева: В Институте искусств Курто вы занимались искусством эпохи Возрождения в Италии. Что же привело вас в мир современного искусства, и каковы были ваши первые впечатления о нем?

Мартин Гейфорд: Мне довелось познакомиться с современным искусством при довольно странных обстоятельствах: когда посещение выставок превратилось в мою профессиональную обязанность, пришлось в ускоренном режиме сформировать свое мнение о нем. Прежде я, конечно, ходил на выставки современных художников, но у меня не было четкого представления о том, что это такое. Мне всегда больше нравилась живопись, и я до сих пор имею к ней пристрастие. Но погружение в выставочный процесс и разговоры с художниками показали мне, что есть и другие способы создавать искусство. Как я писал в книге «В погоне за искусством», мне довелось пообщаться со множеством авторов — Ансельмом Кифером, Мариной Абрамович, Робертом Раушенбергом. Эти встречи помогли мне понять, что такое современное искусство.

Татьяна Сохарева: Сложно ли было в тот период найти свое место в художественной системе? Какой тип критики был в ходу тогда?

Мартин Гейфорд: На мой взгляд, художественная критика — очень необычный тип работы сам по себе. Поэтому критику всегда трудно найти свое место. Возможно, 35 или 40 лет назад сделать это было проще, чем сейчас: было больше журналов, больше газет и, если говорить в глобальном ключе, гораздо больше денег в медиа. Но можно сказать, что мой путь — это удачное стечение обстоятельств. Изначально я писал о музыке, а не о визуальном искусстве. Однажды редактор газеты, в которой я работал, спросила, о чем бы мне еще хотелось написать. Тогда я напомнил, что вообще-то имею степень, связанную с визуальным искусством, и интересуюсь живописью и скульптурой. И она сказала: «Пиши».

Татьяна Сохарева: Мы знаем, что Лондонская школа, которой посвящена книга «Модернисты и бунтари», — это искусственный конструкт, предложенный Р.Б. Китаем и подхваченный критиками. Как вы к нему относитесь? Помогают ли такие обобщения пониманию искусства?

Мартин Гейфорд: Я начну отвечать на этот вопрос издалека. Когда я работал над книгой о Микеланджело, то часто думал о том, что, доведись мне с ним поговорить, он наверняка бы активно отрицал свою принадлежность к ренессансной культуре. За всю жизнь я ни разу не встречал художника, довольного принадлежностью к некоему стилистическому направлению или группировке. Все ярлыки, которые мы навешиваем на художников, могут оказаться обманкой, уводящей нас от сути явления. Импрессионизм, кубизм — эти термины предложили люди, находившиеся за пределами художественного круга, о котором они писали или говорили. Те, кто находится внутри, всегда не очень рады подобным обобщениям. Однако мне кажется, что такие ярлыки помогают нам размышлять об искусстве и классифицировать его, даже если наш категориальный аппарат не устраивает самих художников. Лондонская школа в этом смысле особенно странное явление. Этот конструкт как раз был создан художником, который, тем не менее, не являлся частью школы. Очень интересно, что теперь все, кто пишет о Лондонской школе, как правило, приводят разные списки имен — то есть нам до сих пор непонятно, кого в нее включать, а кого нет. Но согласитесь, что в искусстве Люсьена Фрейда, Фрэнсиса Бэкона, Франка Ауэрбаха все же есть схожие черты. Они были хорошо знакомы, плотно общались, довольно странно и неоднозначно влияли друг на друга. Возьмем, к примеру, Люсьена Фрейда и Фрэнсиса Бэкона. С одной стороны, они фундаментально очень разные художники. Бэкон никогда не работал с живыми моделями. Люсьен же всегда предпочитал живое общение. Он буквально отказывался работать, не имея объекта перед глазами, — скажем, по фотографии. С другой стороны, они были очень близки, и Бэкон, вне всяких сомнений, существенно повлиял на Фрейда. Его пример и опыт общения с ним позволили Люсьену стать более раскрепощенным художником, выработать более вольную манеру письма. Он сам это признавал. Ему понадобилось очень много времени, чтобы нащупать свой фирменный стиль. Что я хочу сказать? Что между этими художниками есть целая сеть взаимосвязей, но нет объединяющего манифеста или однозначного определения Лондонской школы. Я мог бы подробнее рассказать о фотографии, вошедшей в русскоязычное издание «Модернистов и бунтарей». Буквально на этой неделе я сделал открытие, связанное с людьми, которые на ней изображены. Можно?

Татьяна Сохарева: Конечно.

Мартин Гейфорд: Эта фотография 1963 года была сделана в ресторане в лондонском Сохо. На ней изображен Майкл Эндрюс, Фрэнсис Бэкон, Франк Ауэрбах, Люсьен Фрейд, а также Тимоти Беренс — его мы можем видеть на переднем плане. Первые четыре имени знают все, они и есть Лондонская школа. Тимоти Беренса к ней не относят, потому что он был художником совсем иного склада. Буквально два дня назад я разговаривал о нем с дочкой Люсьена Энни, и она рассказала мне, что он был очень близок с Тимоти Беренсом. Очень его любил, несколько раз писал его. В моей книге даже есть репродукция одного из таких портретов. Однако, говоря о нем, Фрейд всегда повторял, что богатый человек не может быть хорошим художником.

Татьяна Сохарева: Вам удалось пообщаться со многими представителями Лондонской школы. Кто из них вам ближе всего, эстетически и по-человечески?

Мартин Гейфорд: Сложный вопрос. Конечно, я был очень близок с Люсьеном. Сейчас продолжаю тесно общаться с Дэвидом Хокни, мы много разговариваем и вместе работаем над книгами. Также могу назвать Джиллиан Эйрс, которая, кстати, очень сильно помогла мне с «Модернистами и бунтарями». Последнее время я работал над выставкой Люсьена и много думал о нем. Сейчас он занимает все мои мысли.

Татьяна Сохарева: Я знаю, что вам часто задают этот вопрос, но все же не могу обойти его стороной. Не мешает ли вам дружба с художниками? Не возникает ли конфликт интересов?

Мартин Гейфорд: В чисто практическом отношении очень важно заметить момент, когда ты переходишь черту и становишься одним из сподвижников художника. Например, я больше не пишу про Дэвида Хокни. Однако здесь есть и другая грань. Если не общаешься с художниками, не знаешь, что с ними происходит, чем они живут, это может быть как недостатком, так и преимуществом. С одной стороны, ты становишься более объективным в своих суждениях, с другой — твое критическое высказывание может оказаться грубым и неуместным. Если не знаешь, о чем думает человек, высока вероятность недопонимания.

Татьяна Сохарева: Были ли художники, с которыми ваше общение не сложилось? Среди «лондонцев» в том числе.

Мартин Гейфорд: Я не могу вспомнить ни одного случая с «лондонцами». Не было ни одного художника, с кем я не смог бы наладить связь. Но есть художники, которые не любят разговаривать, им часто бывает нечего сказать. Например, таков Сай Твомбли. Мне очень нравится его искусство, поэтому было интересно с ним побеседовать, но он просто не хотел говорить о своем творчестве. Ему было сложно, неприятно. И я могу его понять. Но большинство художников, которые мне встречались, в основном были очень красноречивы и общительны.

Татьяна Сохарева: Не мешает ли предложенная художником интерпретация собственного творчества работе критика?

Мартин Гейфорд: Это правда иногда мешает. Надо помнить, что художники не являются на сто процентов надежными источниками информации. Бэкон в этом смысле прекрасный пример. Он как раз был очень общительным человеком, много и с удовольствием говорил о работе и часто привирал в мелочах. Например, я придаю большое значение тому, что он использовал в своей работе фотографии. Хотя сам он всегда называл это просто формальностью. Не думаю, что это была правда. Он жил в эпоху, когда абстрактное искусство оставалось очень влиятельным, возможно, самым влиятельным направлением. Настолько, что художникам было стыдно работать с натурой, и Бэкон тоже старался подавить в себе зависимость от предмета изображения.

Татьяна Сохарева: А вы помните свою первую встречу с Люсьеном Фрейдом? Какое впечатление он на вас произвел?

Мартин Гейфорд: Мы очень быстро и легко смогли найти общий язык и начать беседу, хотя, наверное, не у всех его собеседников было также. Мы встретились в ресторане, и мой первый вопрос, признаться, носил довольно случайный характер. Даже не знаю, почему его задал, но это был очень удачный заход. Я спросил: «Суеверны ли вы?» Он очень удивился и почти все отведенное на обед время рассказывал о том, во что верит. Думаю, многие известные люди сочли бы вступление в стиле «Я всегда ценил вашу работу…» просто чудовищным началом разговора. Люсьен бы, например, после такого решительно ушел. Он однажды вспоминал, как во время интервью ему сказали: «Вам так повезло, что вы художник. Это, наверное, так чудесно — быть творцом». С этого момента он только и думал, как бы побыстрее сбежать.

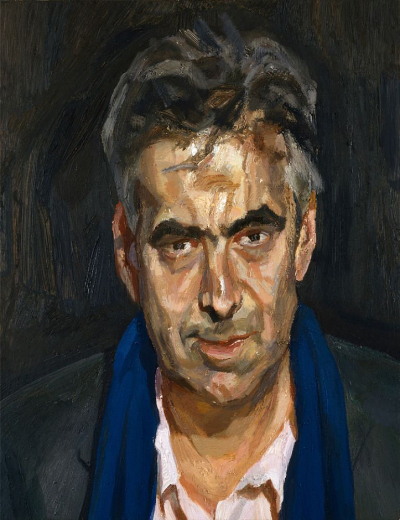

Татьяна Сохарева: Как складывалось ваше общение, когда он писал ваш портрет? Какова его манера работы?

Мартин Гейфорд: Когда я служил объектом для его работы, индикатор его интереса ко мне значительно повысился. Он любил говорить, что модель всегда становится для него самым интересным человеком в мире. Это очень соблазнительная и подкупающая мысль, мне она очень польстила — думаю, как и другим его моделям. Но когда он заканчивал работу, все возвращалось на свои места. Во время написания портрета я не хотел его отвлекать и позволял Люсьену самому решать, когда мы можем побеседовать. В отличие от Дэвида Хокни — а ему я тоже позировал, и тот не проронил ни слова во время работы, — Люсьен был сконцентрирован и погружен в себя максимум минут десять. Затем он расслаблялся, начинал рассказывать истории. Он всегда работал очень медленно. От модели требовалось потратить месяцы, а иногда и годы. Приходить в его студию снова и снова было чрезвычайно утомительно, поэтому для него было важным поддерживать интерес к происходящему. Он очень боялся, что однажды ему скажут: «Я больше не могу», — и тогда работа будет просто испорчена и уйдет в никуда. Поэтому он старался развлекать свою модель: поддерживал интересный ей разговор. Детям пел песни и покупал мороженое. Одна из его дочерей рассказывала, что когда он писал своего внука, то танцевал перед ребенком, чтобы развеселить его. Если кому-то были интересны скачки, он мог поговорить о скачках. И так далее. Но это все объяснялось особенностями его работы. Например, Хокни мог написать портрет за сутки. Для него вопрос отношений с моделью вообще не стоял.

Татьяна Сохарева: В книге вы отслеживаете судьбы художников послевоенного поколения. Как эта эпоха на них влияла?

Мартин Гейфорд: Этот период многие вспоминают как критически плохое время для экономики и для страны в целом. Война нанесла огромный ущерб. Было тяжело с едой, все казалось серым и скудным — и искусство в том числе. Но в скором времени мир снова стал цветным и ярким.

Татьяна Сохарева: Как менялась роль критики в тот период?

Мартин Гейфорд: Дэвид Сильвестр, известный британский критик тех лет, говорил, что для того, чтобы арт-игра состоялась, нужно пять персонажей: художник, коллекционер, дилер, куратор и критик. Художник, разумеется, самый важный герой, а вот с критиком, как мне кажется, всегда было все сложно. В чем его значение? Какова роль? Если ты пишешь рецензию на выставку, то пытаешься объяснить публике, что происходит в искусстве, как его интерпретировать, и делаешь заключение — достойна ли эта выставка того, чтобы потратить на нее свое время и деньги. Я считаю, самое важное — быть честным с людьми, которые тебя читают. Этот тип критики сложился много веков назад. Еще Дидро, французский философ эпохи Просвещения, писал эссе, посвященные ежегодному Салону, и анализировал выставленные там картины. Другой тип — критика, осуждающая искусство, ругающая его, — может быть очень опасным. Я не раз говорил, что нападки на художников не имеют практического смысла. Если ты окажешься не прав, впоследствии все будут помнить, какую глупость ты сморозил, как случилось с людьми, осуждавшими импрессионистов. А если художник действительно окажется пустым местом, то и на твое мнение о нем никто не обратит внимания, потому что вряд ли такие авторы останутся в истории.

В послевоенный период в Великобритании и Америке был востребован очень интересный тип критика, который сейчас уже не существует. Это были критики, очень эффективно сотрудничавшие с художниками. Порой они прямо говорили авторам, что им делать, и, надо сказать, это довольно рискованное предприятие! Например, Клемент Гринберг. Я делал с ним интервью и знал его лично. Ему была свойственна невероятная уверенность в собственной правоте. Однажды я спросил у него, что бы он ответил людям, которые не согласны с его мнением об искусстве. А он говорит: «Я бы им сказал, что мои глаза лучше, чем ваши». Вот он диктовал художникам, что им делать. Энтони Каро, известный британский скульптор, был его очень хорошим другом и протеже. Гринберг, по моему мнению, дал ему один потрясающий совет — предложил делать скульптуры из сваренных между собой металлических элементов — и один совершенно чудовищный. Второй касался ранних картин Каро, созданных в чудеснейших ярких тонах. Гринбергу они не нравились, и он сказал, что лучше бы художнику отказаться от ярких цветов.

Татьяна Сохарева: Начало 1970-х годов было отмечено засильем фигуративной живописи, потом отношение к этому медиуму много раз менялось. На ваш взгляд, каков ее современный статус среди искусств?

Мартин Гейфорд: Если судить по нынешней Венецианской биеннале, я бы сказал, что фигуративная живопись вернулась с новой силой. Причем главным источником новых имен и художественных решений стала Африка. Здесь тоже уместно вспомнить Гринберга. Хокни очень много говорит о нем и находит забавным его высказывание о том, что сейчас — речь о 1950-х годах — написать портрет или пейзаж невозможно, время этого искусства ушло. А Виллем де Кунинг ему отвечал, что да, невозможно, но также невозможно этого не делать. Для Хокни это очень важная мысль, потому что во многом его карьера была посвящена в том числе поискам новых способов работы с этими жанрами. То же самое относится и к Люсьену Фрейду. Он также искал новый подход к изображению видимого мира. Я же думаю, что граница между фигуративной и абстрактной живописью очень условна. Многие художники, например Фрэнсис Бэкон, очень грубо отзывались об абстракции, но при этом были чрезвычайно в ней заинтересованы. Авторы, которые находились по разные стороны баррикад, все равно всегда внимательно смотрели друг на друга и заимствовали приемы друг друга.

Татьяна Сохарева: Вы, как правило, пишите о традиционных медиумах — о живописи и скульптуре. Интересует ли вас более концептуальное искусство?

Мартин Гейфорд: Интересует, но я действительно считаю, что живопись и скульптура — это основа, служащая лекалом для других форм искусства. Например, перформанс очень часто обращается к этим медиумам, вступает с ними в диалог. Вы также можете заметить, что исторически живопись и скульптура находились под влиянием исполнительских искусств — театра, оперы, балета. Другое дело, что они сохраняются лучше, чем, скажем, театральная постановка XVII века. Эту историю можно проследить вплоть до доисторических времен.

Татьяна Сохарева: Вы и Хокни часто говорите, что исследования визуальности — это исследование не только картин, но и телевидения, цифровой культуры. Должна ли критика осваивать новые, может быть, более развлекательные, форматы?

Мартин Гейфорд: Теория Хокни, с которой я полностью согласен, гласит, что плоские изображения, как он их определяет, подчиняются одним и тем же правилам. Это может быть фотография, кино или живопись. Так что я мог бы написать, например, про кино. Но есть очень много вещей, о которых арт-критик рассказать не способен. Например, мы с Хокни написали в своей «Истории картин» главу про видеоигры. Никто из нас ничего не знает про видеоигры. Я спросил своего сына, как он ее находит, и он сказал мне: «Пап, пиши о том, в чем разбираешься».