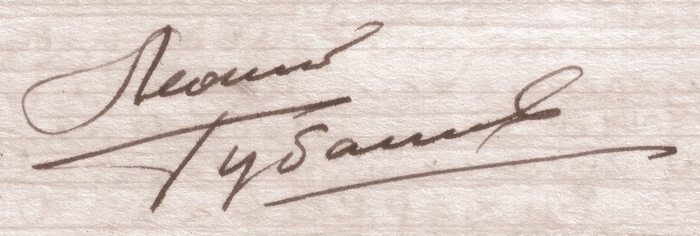

«Горбатая Москвой, Россия зубы скалит…» К юбилею Леонида Губанова

Леонид Губанов (1946–1983) был легендой отечественного андеграунда: «русский Рембо», основатель неформального объединения СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев), автор знаменитой поэмы «Полина», спровоцировавшей травлю молодого поэта в советской прессе — и столь же бурный интерес к нему со стороны нонконформистского сообщества. За публикацией фрагмента этого произведения в журнале «Юность» последовали невозможность печататься, а позднее — давление со стороны КГБ, принудительные госпитализации в психиатрические клиники и смерть автора в 37 лет. В официальной прессе поэма была напечатана только в 1989 году. В год 75-летия Губанова в издательстве «Пушкинский Дом» вышло новое издание «Полины» с подробными научными комментариями, архивными документами и иллюстрациями, которые поэт оставлял на полях рукописей и обложках самиздатских сборников. Научный редактор книги Андрей Россомахин поделился с «Артгидом» своим очерком о тесной связи поэтического и визуального в творчестве Губанова, а также кратко аннотировал новую книгу.

Леонид Губанов в своей квартире на ул. Красных Зорь. Около 1976. Фрагмент фотоснимка. Источник: vnnews.ru

Леонид Губанов в своей квартире на ул. Красных Зорь. Около 1976. Фрагмент фотоснимка. Источник: vnnews.ru

…я пришел в квартиру к Губанову. Там кишело… Стоял крик. Ликование. Я вообще такого никогда не видел. Была атмосфера большой жизненной удачи — люди почувствовали свободу. Почувствовали себя свободными. Это было самое свободное место в огромной стране…

Саша Соколов

Россия, как спала? С утра, наверно, робко вам?!

Леонид Губанов

Сближение поэзии и живописи обозначилось в советском андеграунде практически с самого начала — в этом можно увидеть прямую ориентацию шестидесятников на эпоху авангарда, когда целый ряд поэтов были профессиональными художниками, и наоборот — ярчайшие художники авангардной эпохи могли экспериментировать на поэтическом поприще (назовем хотя бы стихотворные опыты Филонова, Малевича, Розановой, Степановой).

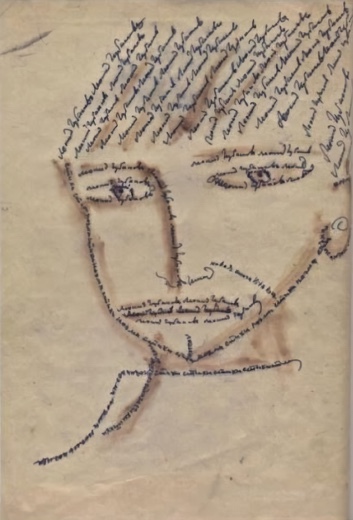

В «Лианозовскую школу» Москвы входили и художники, и поэты. В Ленинграде с художниками «арефьевского круга» дружил Роальд Мандельштам. Единению в условиях полулегальной среды способствовали чтения в мастерских художников, выставки картин на творческих вечерах (в том числе квартирных). Знаменитый поэт советского андеграунда Леонид Губанов (1946–1983) тоже известен как художник — автор большого количества графических работ и акварелей. Писали стихи многие знакомые Губанова — в том числе художники Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, Василий Ситников. Рисунки Губанова в черновых автографах и самодельных книжках заставляют вспомнить графику Федерико Гарсия Лорки, а иногда и графические экзерсисы Пушкина. Графика поэта, чаще художника-дилетанта, нежели профессионала, — это отдельное явление, давно заслужившее пристальное внимание не только филологов, но и искусствоведов. Особенно интересно, когда поэт сам оформляет свои книги (в случае Губанова — самиздатские машинописные), а также создает автопортреты.

Вероятно, значительная часть губановских работ утрачена, тем не менее в последние годы его рисунки неоднократно выставлялись в Государственном литературном музее (2006, 2013, 2016), а его поэтические сборники ныне традиционно иллюстрируются авторской графикой (лучшее издание — выпущенный в 2012 году издательством «Вита Нова» 600-страничный том «И пригласил слова на пир: стихотворения и поэмы» со 116 полноцветными иллюстрациями поэта).

Как отмечал Андрей Журбин, исследователь, публикатор и библиограф Губанова, еще в ранних текстах поэт заявил о родстве именно с живописцами[1]: «Я от репейников, от Репиных…», «Я плох, мой дедушка, мой Суриков...». В его произведениях встречаем образы художников — от иконописцев до авангардистов: Рублев, Микеланджело, Босх, Гойя, Рокотов, Гоген, Ван Гог, Федотов, Саврасов, Левитан, Васнецов, Модильяни, Малевич, Кандинский, Дали… Шедевры мировой живописи постоянно вписываются Губановым в систему образов: «Но “Незнакомкою” Крамского / Ты, слава, мне уже видна!..», «А пальцы, словно бы артиста, / “тропининского гитариста”...», «всплывают гении, как трупы Герники...», «ты босиком пошла, / как та знаменитая Сикстинская Мадонна...», «Поцелуй, как красный конь...».

В заглавиях губановских стихов нередко встречаются живописные и графические техники, жанровое обозначение текстов нетривиально контаминировано с материалами из арсенала живописца или графика: «Эскиз (Ватман, цветная тушь)», «Запоздалый холст (Уголь)», «Фатальная акварель», «Осень (Масло)», «Пастель на подоконнике», «Августовская фреска», «Офорт в грусти», «Гравюра», «Темпераментная темпера», «Акварель сердцам невинным». Как в графических, так и в поэтических произведениях Губанова распространены коллажные наложения, «соединения» разнородных объектов. Глаз художника выдает и точная цветопередача («Утро синеет, как простынь в горошек…», «на губ разбитых киноварь...»), и контаминирование эмоционального измерения с живописным:

Мой стыд широколиц, как луг,

Под маковым платком основы.

Он требует белила рук

На гениальный холст озноба…

В своей поэме «Полина» 17-летний поэт, позднее заслуживший аттестацию «русский Рембо», предсказывает судьбу своего поколения все в том же «живописном коде»:

…Да, нас, опухших и подраненных,

Дымящих, терпких, как супы,

Вновь распинают на подрамниках

Незамалеванной судьбы…

Но даже и без конкретных атрибутов и примет живописного антуража меткий глаз художника ощущается во многих строках поэта, например в стихотворении «Памяти Александра Полежаева» (1973), которое одновременно с панорамой николаевского безвременья (годы жизни разжалованного в солдаты Полежаева — 1804–1838), безусловно, проецировалось советским читателем на собственную эпоху; заметим ли мы через пятьдесят лет в этих губановских строчках приметы наших сегодняшних дней — вопрос риторический:

...И шебуршила знать, когда нас запрещали,

в такие годы брать — мороз по завещанью,

стеклянная пора, где глух топор и сторож,

где в белый лоб дыра, где двух дорог не стоишь.

Где вам жандармы шлют гнилой позор допросов.

Где всем поэтам шьют дела косым откосом.

Где узнают карниз по луже с кровью медленной

полуслепых кулис... Там скрылся всадник медный.

Где девки, купола, где чокнутое облако?

Россия, как спала? С утра, наверно, робко вам?!

И щами не щемит во рту народовольца,

и брезжит динамит, и револьвер готовится.

Горбатая Москвой Россия зубы скалит,

ее с ее тоской могила не исправит...

Некоторые стихи Губанова «рисуются» подобно устоявшимся жанрам изобразительного искусства: исторической живописи, пейзажу, портрету. Или вот автопортретная зарисовка 1983 года, первая строфа которой предстает как экфрасис живописного полотна:

Сердце мое стучит, как гренадер — каблуками,

что к императору взбегает на второй этаж.

Нервы рвутся, как драгоценные ткани,

а как мне перевязать кровью истекающий карандаш?..

Есть и недатированный эротико-поэтический портрет, заставляющий вспомнить знаменитую формулу «в тот день всю тебя от гребенок до ног» из пастернаковского «Марбурга», — у Губанова это выглядит подобием раскованного беглого росчерка в жанре ню:

Я Вас нарисовал в анфас

С глазами будто бы эфес.

Я Вас нарисовал от глаз

До самых жарких Ваших мест.

Или, например, вспомним впечатляющий поэтический очерк «Саврасов» (1983) — это сжатая до шести строф попытка дать исчерпывающий рассказ и о самом академике-передвижнике, и о тех архетипах русскости, которые запечатлел и навечно ввел в отечественный психотип автор хрестоматийного холста «Грачи прилетели»:

Кружок кровавой колбасы,

За три копейки склянка водки.

Обледенелые усы

И запоздалый взгляд кокотки.

От сумерек сошли с ума

Усталых рук твоих развалы,

И лишь картежница-зима

Сквозь снег тасует — тройки, пары.

Пургой обмятый, ты без чувств

В сугробов падаешь бумаги,

Где теплые глаза лачуг,

Как проститутки и бродяги.

От замороженной руки

Струится пар в тепле ночлежки,

И ворон делает круги,

И вечер раздает насмешки.

Ты наливаешь водки — в штоф

Потрескавшийся, как окошко.

И хорошо вам было чтоб,

Вы напиваетесь с ним в лежку.

Лишь сердца — трепетный паром

Подрагивает в сонном теле.

Не вспоминай же о былом,

Как церковь рисовал пером,

Когда грачи не прилетели!

А вот как поэтическая рефлексия разворачивается в стихотворении «Петербург» (1964, посвящено Иосифу Бродскому) — здесь Губанов ассоциирует Марину Цветаеву и поэзию в целом с боярыней Морозовой, его поэтическая мысль напрямую инспирирована культовым холстом Сурикова, а само поэтическое творчество в России понимается как мученический подвиг, возможный лишь в форме противостояния государству, режиму, господствующей идеологии:

...Как будто Царское Село,

как будто снег промотан мартом,

еще лицо не рассвело,

но пахнет музыкой и матом.

Целуюсь с проходным двором,

справляю именины вора,

сшибаю мысли, как ворон

у губ с багрового забора.

<...>

Марина! Слышишь, звезды спят,

и не поцеловать досадно,

и марту храп до самых пят,

и ты, как храм, до слез до самых.

Марина! Ты опять не роздана,

ах, у эпох, как растерях, —

поэзия — всегда Морозова

до плахи и монастыря!

Ее преследует собака,

ее в тюрьме гноит тоска,

горит, как протопоп Аввакум,

бурли-бурлючая Москва.

А рядом, тихим звоном шаркая,

как будто бы из-за кулис,

снимают колокольни шапки,

приветствуя социализм!..

Как и многих живописцев, Губанова интересовала не столько передача внешнего сходства, сколько отражение внутреннего мира. Под впечатлением от судеб великих подвижников искусства и героев отечественной истории поэт уже с семнадцатилетнего возраста начал создавать стихи, в лирической ткани которых ощущался эпический пафос, содержащий потенциал визуальных проекций. Вот, например, пара строф из ранней поэмы «Пугачев» (1964):

...Давай, мой золотой, подшучивать,

амбары городов палить.

И по велению по щучьему

дворян в тугой костер валить.

Горят карманы-закрома.

Горит зеленое именьюшко…

О, сколько дров ты наломал,

мой царь, мой дурачок Емелюшка!..

В том же 1964 году поэт благодаря содействию Евгения Евтушенко напечатал в журнале «Юность» судьбоносные двенадцать строк под заголовком «Художник» (эти строки — маленький фрагмент из его поэмы «Полина»), где плотно соседствуют холст, рама, краски, полотна и мольберт:

Холст 37 на 37.

Такого же размера рамка.

Мы умираем не от рака

И не от старости совсем.

Когда изжогой мучит дело,

Нас тянут краски теплой плотью.

Уходим в ночь от жен и денег

На полнолуние полотен.

Да, мазать мир! Да, кровью вен!

Забыв болезни, сны, обеты!

И умирать из века в век

На голубых руках мольберта.

Помимо неминуемых ассоциаций «холста 37 на 37» с годом Большого террора, проницательные читатели, как уже отмечалось комментатором, могли увидеть аллюзию на биографию Гогена, бросившего семью и высокооплачиваемую работу ради возможности отдаться творчеству. (Несколькими годами ранее образ Гогена мелькнул и в «Параболлической балладе» Андрея Вознесенского — позднее он читал ее на площади Маяковского в фильме «Москва слезам не верит».) Но в этих трех губановских строфах советский официоз разглядел не только нечто, скандально выбивающееся из общего ряда, но и даже крамолу на общественно-политический строй и молодое поколение.

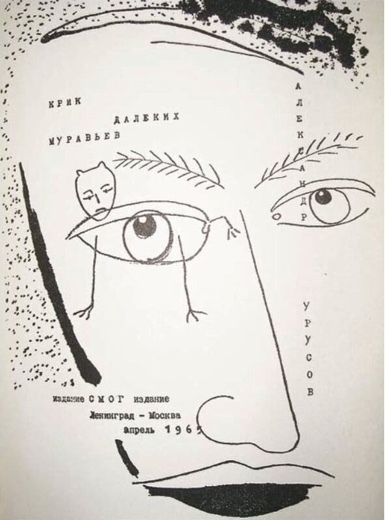

Последующая травля юного поэта в советской прессе, создание нонконформистского СМОГа (Самого Молодого Общества Гениев), преследование КГБ, громкий успех в среде андеграунда и абсолютное замалчивание в официальном литпроцессе — этапы губановской биографии, оборвавшейся в роковом 37-летнем возрасте.

Сейчас, в год 75-летия поэта, его юношеская поэма впервые вышла в свет отдельным изданием и в сопровождении научного аппарата: со статьей и подробными комментариями Андрея Журбина, ведущего исследователя творчества Губанова, с переводами на иностранные языки, с редкими иллюстрациями и архивными документами, включая пасквили, с которыми на 17-летнего юнца набросились миллионотиражные советские таблоиды — «Правда», «Огонек», «Наш современник», «Крокодил»… Что ж, пасквилянты и прокуроры тоже остаются в истории — благодаря поэтам.

О том, как двенадцать строк Губанова из поэмы «Полина» определили всю его дальнейшую судьбу — и предсказали судьбу поколения нонконформистов, — можно прочесть в этой книге, только что вышедшей в свет в петербургском издательстве «Пушкинский Дом». А наш краткий очерк мы закончим тем, что воспроизведем знаменитое Воззвание СМОГа, созданное в 1966 году, тогда же перепечатанное за рубежом — и вызвавшее ярость советского официоза. Подобных гневных публичных инвектив в адрес комсомола (!), чекистов (!) и «жирных физиономий “советских писателей”» (!) в то время невозможно было себе представить:

МЫ СМОГ!

МЫ!

Наконец нам удалось заговорить о себе в полный голос, не боясь за свои голосовые связки.

МЫ!

Вот уже восемь месяцев вся Россия смотрит на нас, ждет от нас...

Чего она ждет?

Что можем сказать ей мы, несколько десятков молодых людей, объединенных в Самое Молодое Общество Гениев — СМОГ?

Что?

Много. И мало. Всё и ничего.

Мы можем выплеснуть душу в жирные физиономии «советских писателей». Но зачем? Что они поймут?

Наша душа нужна народу, нашему великому и необычайному русскому народу. А душа болит. Трудно больной ей биться в стенах камеры тела. Выпустить ее пора.

Пора, мой друг, пора!

МЫ!

Нас мало и очень много. Но мы — это новый росток грядущего, взошедший на благодатной почве.

Мы, поэты и художники, писатели и скульпторы, возрождаем и продолжаем традиции нашего бессмертного искусства. Рублев и Баян, Радищев и Достоевский, Цветаева и Пастернак, Бердяев и Тарсис влились в наши жилы, как свежая кровь, как живая вода.

И мы не посрамим наших учителей, докажем, что мы достойны их. Сейчас мы отчаянно боремся против всех: от комсомола до обывателей, от чекистов до мещан, от бездарности до невежества — все против нас.

Но наш народ за нас, с нами!

Мы обращаемся к свободному миру, не раз показавшему свое подлинное лицо по отношению к русскому искусству: помогите нам, не дайте задавить грубым сапогом молодые побеги.

Помните, что в России есть мы.

Россия, XX век

В этом Воззвании, как и в самой аббревиатуре «СМОГ», с ее победно-утвердительной констатацией (смог — значит сделал-сумел-осуществил-добился-преодолел!), безусловно, ощущаются отголоски столь важного для Губанова Велимира Хлебникова, его императивного фрагмента из энигматической сверхповести «Зангези» (1922):

Иди, могатырь!

Шагай, могатырь! Можарь, можар!

Могун, я могею!

Моглец, я могу! Могей, я могею!

Могей, мое я. Мело! Умело! Могей, могач!

Моганствуйте, очи! Мело! Умело!

Шествуйте, моги!

Шагай, могач! Могей, могач!

Могуй, могач! Руки! Руки!

<…>

Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука!

Моган, могун и могатырь!

Иди!

Могай, моган! Могей, могун!

Глаза могвы, уста могды!

Могатство могачей!..

Нашей сегодняшней России крайне требуется кто-то. Кто-то — кто СМОГ БЫ. И поэтические фигуры, ставшие легендами, — такие как Хлебников или Губанов, — оказываются остро актуальными и остро социальными рупорами не только своего, но и нашего времени, даже спустя многие десятилетия.

Примечания

- ^ Подробнее см. в книге: Журбин А. Отраженья зеркальных осколков (заметки о жизнетворчестве Леонида Губанова). Астрахань, 2013. С. 110–119. Кроме того, приведем свидетельство Льва Алабина, дружившего с поэтом: «Губанов рисовал всю жизнь. Рисовал легко, с фантазией. <…> Связь между его стихами и рисунками несомненно есть. <…> Рисунки его расходились хорошо. <…> Когда на квартирах устраивались поэтические вечера Губанова, то после чтения можно было купить его рисунки, а иногда и книги [самиздатские. — А.Р.]. К рисункам относились просто как к сувенирам на память. <…> С Губановым мы работали в пожарной охране театра на Малой Бронной. <…> В театре Леня рисовал фломастерами и карандашами, а дома на протяжении долгих лет осваивал технику мокрой акварели. <…> И потом увлекся маслом». (подробнее см.: Алабин Л. Леонид Губанов — художник // Про Лёню Губанова: Книга воспоминаний / ред.-сост. А. Журбин. М., 2016. С. 394–404).