Роберт Хьюз. Шок новизны

В издательстве «Азбука» вышла книга Роберта Хьюза (1938–2012) «Шок новизны». В ней он рассматривает новейшие течения искусства — от первых авангардистских опытов до актуальных для него художественных практик. С любезного разрешения издательства публикуем фрагмент статьи «Будущее, которое было», описывающей арт-атмосферу 1970-х годов.

Хорст Х. Бауман. Перформанс Laser-environment на documenta 6. 1977. Фото: © documenta archiv. Источник: documenta.de

Хорст Х. Бауман. Перформанс Laser-environment на documenta 6. 1977. Фото: © documenta archiv. Источник: documenta.de

О 70-х годах в искусстве редко кто вспоминает с ностальгией — это время не оставило после себя «типичных» образцов. Кто будет сожалеть о беззлобном травоядном плюрализме и разбитых радикальных надеждах этого не слишком яркого десятилетия? Это время не породило никаких движений. Последние — главным образом поп-арт — остались в 60-х. Движения воспрянут, с шумом и яростью, уже в 80-е под знаком постмодернистской переработки всего и вся: неоэкспрессионизм, питтура кольта, нео-гео и т. д. и т. п. А в 1975-м все «измы» казались архаизмами, а о «движениях» можно было услышать исключительно от биржевых брокеров — да и те говорили о них с печалью и томлением. 60-е лепили звездных художников с неуемностью ребенка, которому в руки попался пакетик с блестками. Растущие рынки 80-х превратят этот процесс в фарс. Но в 70-х никаких новых звезд в искусстве не было — за исключением угрюмого морализатора Бойса в Германии.

В 60-е годы отзвуки старых авангардных баталий еще можно было различить в конфронтации между мейнстримом и медийным искусством, и последнее в конце концов победило. 70-е были куда многообразнее: вдруг обнаружилось, что места хватит всем, и феминистские лоскутные одеяла стали мирно сосуществовать со стилизациями под Пуссена; идея мейнстрима, которую так любили критики-формалисты, рассыпалась в прах. Мало того, когда арт-рынок, в силу экономического спада, оказался неспособным поддерживать маниакальные формы звездности, вскормленные 60-ми и доведенные до совершенства уже в рейгановское десятилетие бесчестья и низости, исчезла и сама идея авангарда.

Закат авангарда — превращение одного из самых популярных арт-критических клише в бессмысленное буквосочетание — застало врасплох огромное количество людей. Для тех, кто никак не мог расстаться с мыслью, что искусство имеет практическое революционное значение, это оказалось столь же непостижимым, как и крах радикальных левых в США после 1970 года. Тем не менее реальность социума и культурные практики лишили авангард всякого смысла. Идеал общественного обновления через брошенный культурой вызов просуществовал целое столетие, и его исчезновение обозначило конец тех представлений об отношениях между искусством и жизнью, на которые всегда, хоть и безуспешно, претендовали художники. Насколько тотальным окажется уничтожение этого идеала, выяснилось, только когда за дело взялся рынок 80-х годов. Именно рынок превратил авангард в принцип продвижения товаров — детройтские автоначальники просто назвали его «динамическим устареванием»: каждый год должно было появляться нечто новое; перелицованный в прогрессивном духе товар регулярно обрушивался на потребителя через широкую сеть филиалов. В основных чертах вся эта структура была доведена до совершенства именно в 70-х, так что, даже если это десятилетие не оставило после себя ничего, кроме отделов распространения, продаж и рекламы, которые прекрасно впишутся впоследствии в арт-индустрию позднего модернизма, его все равно следовало бы считать важнейшим периодом в искусстве. И он таковым и был.

Именно в 70-х модернизм стал официальной культурой в Европе и Америке. Его поддерживали налоговые льготы, лелеяли музеи, пристально изучали ширящиеся армии специалистов и студентов, осыпали заказами корпорации и государственные органы, включали в образовательные программы для богатых американцев, коллекционировали с возрастающей жадностью. Таким образом, к концу 70-х у модернизма была самая мощная общественная поддержка, какая может быть у искусства. (Возможно, за исключением Рима XVII века и Египта эпохи фараонов.) С маргинальным статусом авангарда было покончено навсегда, ярким свидетельством чему стало развитие музейного дела в Америке.

После Второй мировой войны музей вытеснил церковь в качестве главного предмета гордости в американском городе. (Американские церкви при этом ушли в телевизор, а европейские сами превратились в музеи: на пятьсот посетителей Капеллы Бранкаччи во Флоренции едва ли найдется хоть один, кто зашел туда помолиться перед фресками Мазаччо.) Однако религиозные коннотации искусства в США гораздо шире. В середине XIX века образованные американцы, как правило, считали искусство видом служения богу. Любая живопись — от Рафаэля и Гвидо Рени до куда более скромных творений американских люминистов — считалась дидактическим материалом. Пожертвования музеям стали новой формой уплаты десятины. Даже когда искусство не было особенно набожным, оно покоряло американских провинциалов тем, что облагораживало их прагматизм и жажду наживы. Идеал улучшения общества посредством искусства спровоцировал огромные капиталовложения в строительство и поддержку музеев, которые стали появляться по всей стране. Богатые добились от конгресса, чтобы дары музеям вычитались из налоговой базы, — тут вам все-таки не Англия, не Германия и не Франция. После того как в Вашингтоне на деньги Эндрю Меллона построили Национальную галерею искусств, правительство вынуждало миллионеров делать пожертвования в музеи, чтобы избежать неприятных налоговых дрязг.

Таким образом была запущена эффективнейшая система поддержки искусства. В 1890-х, когда музейная эпоха в США только начиналась, почти все европейские музеи были полностью государственными — и остаются таковыми до сих пор. В Америке же они частные, так что мы наблюдаем конкуренцию между агрессивным капитализмом и неповоротливой культурной бюрократией. Саблезубые меценаты эдвардианской Америки насобирали немало старых мастеров в своих неоклассических палаццо. Все изменилось в 1929 году, кода в Нью-Йорке открылся МоМА — Музей современного искусства.

До этого момента слова «музей» и «современное искусство» были для большинства несовместимы. «Музеи — это сплошное вранье», — говорил Пикассо (хотя его творчество в большой степени спровоцировало их развитие). «Работать для жизни, — призывал Родченко своих товарищей-конструктивистов, — а не для дворцов, храмов, кладбищ и музеев!» В 1929 году ни один европейский музей даже не пытался собирать современное искусство. Их директора и попечители были уверены в несовместимости старого и нового или как минимум в том, что новому искусству нужно время, чтобы подтвердить свое право выставляться в музее. А вот круг просвещенных коллекционеров в Нью-Йорке медлить не собирался — как и Альфред Барр, которого назначили первым директором зарождающегося МоМА.

Барр был миссионером, который считал модернизм не странным или губительным явлением, а всего лишь культурой своего времени. Коллекция МоМА должна была стать экуменической, хотя по факту она серьезно тяготела к достижениям Парижской школы и в итоге превратилась в оплот франкоцентричного искусствоведения, на который в 70-е и 80-е обрушился шквал критики. МоМА в эпоху Барра не пытался скрывать глубокую связь современного искусства со старым, как бы некоторые авангардисты ни старались отрицать ее из желания казаться радикальнее, чем они есть.

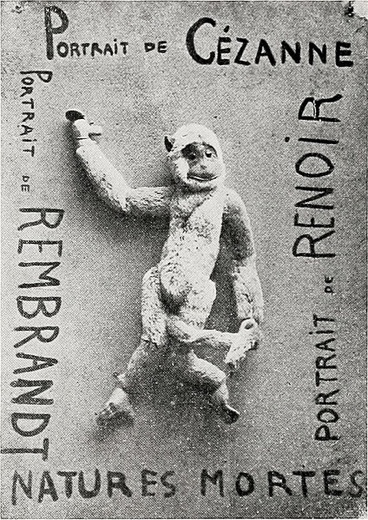

Новый пантеон стремился собрать все противоположности. У Пикабиа есть карикатура на Сезанна, где тот изображен обезьяной, но Барр хотел и Сезанна, и Пикабиа. Между пантеизмом Ван Гога и материализмом Габо нет ничего общего, но в МоМА выставлены оба. Де Кирико и сюрреалисты ненавидели друг друга, но с точки зрения МоМА они в равной мере были культурными фактами — хотя МоМА много лет шел наперекор правилам постмодернистского вкуса и не выставлял пастиши картин Возрождения, которые де Кирико писал в 20-х и 30-х годах.

МоМА старался нивелировать конфликты между различными группами авангардистов, сделав их частью общей истории. Сходным образом с современным искусством стали обходиться все музеи, поэтому к началу 70-х модернизм стал доступным и неизбежным, а не сложным и проблемным. Любой музей потенциально становился музеем современного искусства; в 80-е даже нью-йоркский Метрополитен посчитал необходимым побороться за публику с МоМА и отвел одно крыло под современное искусство — впрочем, безрезультатно: собирать по-настоящему большую коллекцию было уже поздно.

Ярким свидетельством этой перемены в конце 70-х стало строительство Восточного крыла Национальной галереи искусств в Вашингтоне. Реализация проекта Юй Мин Пэя стоила более ста миллионов долларов: с одной стороны, это лишь треть атомной подводной лодки, с другой — вдвое больше ВВП некоторых африканских стран. В огромном нефе всего шесть крупных произведений Колдера, Миро, Дэвида Смита и Энтони Каро (главные галереи расположены по углам), так что посетители могут прогуляться в атмосфере институализированного модернизма, ощутив примерно то же, к чему стремились парижские буржуа, когда «ходили в Оперу», — совсем не для того, чтобы насладиться музыкой. Если перед музеем стояла задача показать, что он идет в ногу со временем, то она, несомненно, была решена. Центр Помпиду довел эту идею до крайности: публики там много, однако выставочные пространства никуда не годятся — вынесенные наружу трубы погружают интерьер в адскую тьму, а огромные залы трудно разграничить. Парижане и туристы ломятся в Бобур, как на Эйфелеву башню: тысячи людей поднимаются по эскалатору на крышу, чтобы восхититься видом, а потом спускаются, не заходя внутрь, но все равно фигурируют в статистике как «посетители музея». Зашли, чтобы почувствовать дух модернизма.

К середине 60-х американские музеи стали естественной средой для «авангардного искусства», а американские университеты — его инкубаторами. И те и другие так страстно поддерживали и объясняли все новое, что в итоге превратились в помощников или даже партнеров для художников, предоставляя им невиданные ранее полномочия и теоретическую базу, о которых те никогда не просили. Ключевая разница между любой старой скульптурой и «Эквивалентом VIII» Карла Андре — когда она только появилась в Тейт, над ней потешалась вся британская пресса, а сейчас это классика своего времени — состоит в том, что произведение Андре полностью зависимо от музея. Скульптура Родена на парковке — это скульптура Родена не на своем месте, «Эквивалент VIII» на той же парковке — всего лишь груда кирпичей. Лишь музей задает норму того, что считать искусством; например, делает кирпичи частью теоретической дискуссии о контексте, из-за чего они становятся частью художественного течения под названием «минимализм». Парадокс таких произведений в том, что их эффект полностью завязан на институциональный контекст, при этом они выдают себя за подлинные и неповторимые вещи из реального мира.

Случалось, что полемическая минималистическая работа вырывалась из музея в реальный мир, вызывая стресс у окружающих. Так, например, произошло с «Наклонной дугой» Ричарда Серра.

Серра, скульптор несомненного таланта и оригинальности, работал с тяжелыми и опасными материалами: огромными стальными листами без всякого декора, свинцовыми рулонами — этакий промышленный минимализм. Упомянутая скульптура была заказана в 1979 году для площади перед каким-то правительственным зданием на юге Манхэттена. Результатом стала тонкая изогнутая стена из толстых стальных листов высотой в два человеческих роста и длиной в 35 метров, разрезающая площадь. Можно с уверенностью сказать, что более антигородской скульптуры в общественном пространстве американского города никогда не существовало. Не то чтобы она никому не понравилась, однако рабочие и прохожие оскорбились ее безыскусностью и размером, а также тем, что она разбила площадь (надо полагать, довольно безобразную) на две части. У них были все основания так думать; виноват был заказчик, который решил, что с общественностью по поводу общественного искусства консультироваться не надо, что это как лекарство, вроде фтора — только не для зубов, а для души. «Наклонная дуга» показала, как сильно он заблуждался. В результате ее убрали, несмотря на настойчивые протесты Серра, утверждавшего, что она «сайт-специфична», то есть привязана к конкретному месту, и переместить ее — то же самое, что разрушить, превратить в бессмысленный кусок ржавого металла, чем — по словам противников проекта — она и была изначально. Судьба «Наклонной дуги» как бы говорит нам, что даже хорошее искусство отнюдь не всегда хорошо выглядит в городском пространстве.

Самой популярной и социально значимой городской скульптурой той эпохи стал стилистический клон произведения Серра, созданный на тот момент еще студенткой Майей Лин: V-образная стена из полированного черного габбро, уходящая в землю Вашингтона, на которой выгравированы имена 57 939[1] американских солдат, погибших во вьетнамской войне. Здесь не было проблем с неподходящим материалом, недостаточно элегическим духом или раздутым авторским эго; даже банальная бронзовая композиция, сделанная другим скульптором в угоду консервативным критикам, не испортила элегантности и торжественности этого военного мемориала.

Случай с «Наклонной дугой» стал исключением, ибо Америка 80-х твердо знала, что от художников надо принимать что угодно просто потому, что они художники, то есть привилегированное сословие. Немалую роль в установлении этой тенденции сыграл МоМА. Эти ценности просочились во всю американскую систему образования — не только в университеты, но и в школы и даже в детские сады, где вдруг начали особенно ценить «креативность» и «самовыражение». К 70-м изучение современного искусства достигло точки, когда исследователи днем с огнем искали еще не исчерпанные темы. К середине 80-х двадцатиоднолетние магистры искусствоведения пишут статьи о двадцатишестилетних граффитистах. Модернистский этос перестал быть маргинальной частью искусствоведения, он превратился в индустрию, тесно связанную с музейной практикой, рынком и деятельностью живущих художников. Зазор между созданием произведения и его интерпретацией сократился почти до нуля, а объем текстов о новом и номинально авангардном искусстве превзошел любые границы, которые только можно было представить во времена Курбе, Сезанна и даже Джексона Поллока. Каждая крупица свежей мысли порождала тонну заклинательного жаргона, искусствоведческих статей, в которых страх не поспеть за временем переплетался с желанием найти героя нашего времени под каждым кустом. Институциональный модернизм как часть образовательной системы производил легкоусвояемые варианты истории искусства, основанные на таких банальных нарративах, как «Прогресс», «Инновации», «Течения». Этим версиям модернистских ценностей суждено было превратиться в столь же непоколебимые догматы, как и духовные ценности официальной культуры веком раньше. Скажем, когда в 1988 году Британский совет начал искать площадку для выставки Люсьена Фрейда, то получил отказ от всех музеев: они считали его произведения недостаточно «модернистскими» или тем более «постмодернистскими» и потому не согласовывающимися с их эстетической идеологией.

Откуда взялась эта новая ученость? Изначально авангардистский миф считал художника предтечей; значительным считалось произведение, которое предопределяет будущее. Культ предтечи привел к разрастанию абсурдных претензий на пророческий статус. Эта идея культурного авангарда была бы совершенно немыслима до начала XIX века — своим развитием она во многом обязана либерализму. Там, где вкус религиозных или светских критиков задают покровители, «подрывная» инновационность не считается признаком художественного достоинства. То же самое относится и к идее автономии художника — ее поднимут на щит только романтики.

Примечания

- ^ Список постоянно дополняется. Сейчас он насчитывает более 58 300 имен. — Примеч. ред.