Татьяна Горячева. Теория и практика русского авангарда: Казимир Малевич и его школа

Сборник статей Татьяны Горячевой, исследователя русского авангарда, сродни захватывающему детективу. Книга не столько о Малевиче, сколько о хитросплетениях, образовавшихся вокруг него. Здесь речь не только об искусстве, но и о любви, дружбе, соперничестве, забвении. С любезного разрешения издательства АСТ и автора мы публикуем статью «Нина Коган: судьба художницы», посвященную одной из самых загадочных, если не сказать мифических фигур русского авангарда.

Коллаж: Артгид

Коллаж: Артгид

Творческая судьба Нины Коган сложилась удивительным образом. Несмотря на скромность ее дарования и малочисленность наследия, практически ни один фундаментальный труд, посвященный русскому авангарду, не обходится без упоминания имени художницы в связи с витебской школой Малевича: она вошла в историю искусства как автор единственного произведения — «Супрематического балета», поставленного в 1920 году в Витебске.

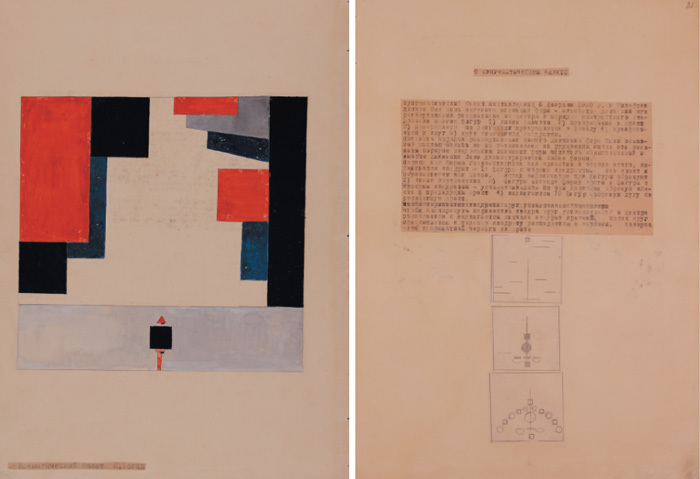

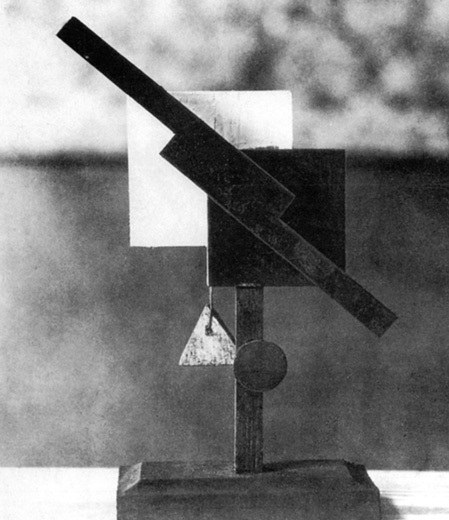

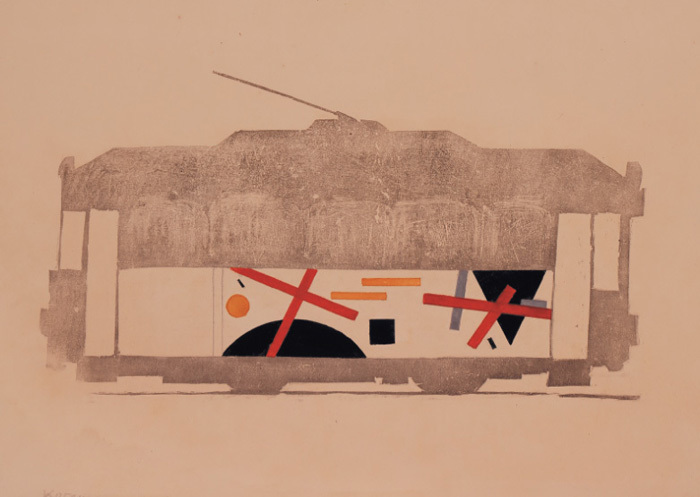

Недостаток документальных сведений, репутация ученицы Малевича и при этом интригующее отсутствие супрематических произведений сделали ее имя объектом бесконечных научных и художественных подтасовок и спекуляций: появлялись явно вымышленные факты биографии и приписываемые ей супрематические картины. Между тем достоверных супрематических работ Нины Коган крайне мало: это эскизы декораций к «Супрематическому балету» (существует два варианта, различающихся раскраской супрематических плоскостей) и два эскиза супрематической росписи трамваев, и ни одна из них в силу специфики техники и жанра эскиза не может служить эталонной для подтверждения авторства супрематических холстов. Супрематическая игрушка «Хо-бо-ро» известна лишь по фотографии[1], которая не дает представления о цветовом решении и материале. Остальная известная часть подлинного наследия художницы состоит из карандашного рисунка «1-ое выступление В. Маяковского на диспуте Бубнового валета в 1912 году в аудитории Политехнического музея в Москве»[2], маленькой акварели «Маяковский в Октябрьские дни» (1917), нескольких графических портретов (в том числе портреты А. Ахматовой), нескольких акварелей конца 1920-х — начала 1930-х годов в собрании ГРМ и некоторого количества иллюстраций в детских книжках 1930-х годов. В то же время уникальная постановка «Супрематического балета», принесшая ей известность в среде исследователей русского авангарда, практически не изучена, не обозначено ее место в художественной культуре 1920-х годов.

Нина Иосифовна (Осиповна) Коган родилась 25 марта (7 апреля) 1889 года в Москве. Ее отец Иосиф Михайлович Коган был крещеным евреем, действительным статским советником, служил военным врачом 7-го Гренадерского Самогитского полка. В 1905 году Нина Коган окончила училище Ордена Св. Екатерины (или, как еще называлось это учебное заведение, — Екатерининский Институт для благородных девиц) в Петербурге с оценкой «отлично» по рисованию и поступила в школу Общества поощрения художников, где училась рисованию у А. Эберлинга, А. Рылова и А. Щусева. Именно в это время, в начале 1900-х годов, усилилась художественно-промышленная ориентация школы; впоследствии Н. Коган вспоминала, что задачи школы, нацеленные большей частью на подготовку «производственников», не соответствовали ее стремлению изучать «живопись как таковую». В 1908 году она бросила школу и поступила в студию Я.Ф. Ционглинского (где познакомилась с В.В. Хлебниковой и Л. Бруни), а в 1911 году перешла вольнослушателем на живописное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, которое посещала до 1913 года. В 1912 году Коган подавала документы в Строгановское училище, но не была принята. По словам самой художницы, МУЖВЗ она не окончила, так как увлеклась изучением французской живописи. По всей вероятности, Коган не была честолюбива и не стремилась получить законченное образование с целью дальнейшей карьеры на художественном поприще. К тому же, видимо, она обладала фатальной неспособностью к систематическому «скучному» обучению — ее захватывал скорее сам процесс приобщения к чему-либо новому. В 1913 году Нина Коган переехала в Петербург и начала заниматься с маленькими детьми рисованием, французским и русским языками, давая уроки на дому.

Около 1915–1916-го, скорее всего через Л. Бруни, которого Коган знала по студии Я. Ционглинского, она познакомилась с П. Митуричем; дружба и переписка между ними продолжалась всю жизнь. Возможно, что Н. Коган была в числе эпизодических посетителей в легендарной «квартире № 5», своеобразном клубе художников и поэтов, собиравшихся в квартире С. Исакова, где находилась мастерская его приемного сына Л. Бруни. Н. Пунин, перечисляя в своих воспоминаниях участников этих собраний, имени Коган не называет. Это не удивительно: по сравнению с остальными завсегдатаями «квартиры № 5» она была весьма посредственной художницей (и в этом качестве вряд ли могла запомниться), но, по всеобщим отзывам, милым и очень сердечным человеком, самозабвенно увлекающимся новыми идеями и всегда готовым на подвижничество в их практической реализации. Видимо, именно эти черты характера вкупе со страстной влюбленностью в искусство делали ее желанным участником всевозможных художественных начинаний и сборищ.

К 1917 году 28-летняя Нина Коган оставалась скромной учительницей рисования в гимназии, вкладывая в это занятие весь пыл своей натуры. Ее пристрастие ко всему новому реализовывалось скорее в «членстве», соратничестве, нежели в творчестве. Жизненное предназначение Коган заключалось в том, что она всегда к кому-нибудь присоединялась, помогала, была «на подхвате».

В 1917 году в качестве члена-соревнователя она входила в общество «Свободная мастерская»[3] в Петрограде (его членами были также Н. Любавина и Р. Идельсон, с которыми ее судьба в дальнейшем пересеклась в Витебске), а также в общество «Мастерская им. Я.Ф. Ционглинского» (эти маленькие общества были сформированы для усиления левого блока при организации «Союза деятелей искусств»; многие художники входили одновременно в несколько таких объединений, дабы создать впечатление количественной представительности левого фланга). Кроме того, в 1917–1918 годах она проработала несколько месяцев в Обществе охраны памятников старины, подключившись к деятельности В. Ермолаевой по созданию Музея города в Петрограде (вторым помощником была Любавина). Как напишет потом художница в своей автобиографии, ее обязанностью было «ходить по Петрограду и записывать адреса, где есть вывески». Известно также, что летом 1918 года Коган работала на общественных огородах в Шувалово под Петроградом.

В конце 1918 — начале 1919 года Коган была зачислена в мастерскую В.Е. Татлина в ПГСХУМ, где познакомилась с Малевичем, формально числившимся профессором мастерских; известны фотографии этого времени, на которых она запечатлена в «Мастерской пространственного реализма» вместе с М. Матюшиным, П. Митуричем, К. Малевичем и некоторыми матюшинскими учениками. В это время она занималась организацией живописной мастерской для рабочих в Петрограде во Дворце искусств, работала преподавателем рисования в трудовой школе I ступени. Но «настоящего», самостоятельного дела, которое могло бы дать ей возможность проявить свою энергию и самоотдачу, пока не было.

В 1919 году она жаловалась Митуричу: «<...> продолжаю преподавать по методу “импровизации”, то есть каждый раз в зависимости от всегда неожиданных условий занятий. <...> Все у дел, только я все еще что-то вроде Золушки». Ощущение себя «Золушкой» основывалось на осознании невостребованности, маргинальности собственного положения в водовороте послереволюционной общественно-художественной жизни.

Весной 1919 года приехавший ненадолго в Петроград М. Шагал, с которым Коган была знакома через В. Ермолаеву, пригласил ее преподавать в Витебске рисование и живопись (возможно, здесь не обошлось без рекомендации Н. Любавиной, начавшей работать в Витебске еще в январе). В марте 1919 года она получила от ИЗО Наркомпроса назначение преподавателем в Витебское народное художественное училище и начала работать в нем преподавателем подготовительного класса и учителем рисования в городских общеобразовательных школах.

После появления осенью 1919-го в школе Малевича Нина Осиповна стала одной из самых верных его учениц, членом образовавшейся в феврале 1920 года группы Уновис и истовой проповедницей идей супрематизма. Недолго учившийся у Коган Еремей Школьник вспоминал: «Детская группа, в которой я занимался, была при мастерской Малевича. Нами руководила ученица Малевича Коган (небольшого роста, худенькая женщина средних лет). Основным видом и содержанием занятий в детской группе было копирование с “картин” Малевича. Мы старательно перерисовывали квадраты, прямоугольники, круги и раскрашивали их акварельными красками. Чаще всего геометрические фигуры на полотнах Малевича были изображены на белом фоне. Композиция фигур на многих картинах была сложная: геометрические фигуры часто пересекались и частично прикрывали друг друга. Все это производило впечатление чего-то единого целого, находящегося в постоянном движении (так, по крайней мере, говорили взрослые, поклонники Малевича)»[4].

В числе старших и более опытных преподавателей Коган участвовала в самых разнообразных начинаниях Уновиса: вместе с Малевичем, Лисицким, Ермолаевой входила в комиссию по организации Совета Утверждения Новых Форм Искусства при Витебском губернском отделе Народного образования, сопровождала студентов в Москву «для проведения занятий в художественных хранилищах» (как было написано в ее командировочном удостоверении), написала три статьи. Одна из них — «Начала живописной абстракции» была напечатана не только в самодельном альманахе «Уновис» (статья сопровождалась шестью карандашными рисунками Коган, схематически иллюстрирующими ее положения о принципах кубистического построения), но и сдана в журнал «Интернационал искусств» (правда, так и не вышедший). Заметки «О графике» и «О московских Свободных Государственных мастерских» появились в литографированных малотиражных изданиях Уновиса — Листок Витебского Творкома № 1 и «Путь Уновиса»[5].

Нина Осиповна не достигла больших успехов в супрематизме, но по мере своих сил помогала Малевичу: переписывала рукописи учителя, пеклась о его здоровье, занималась распространением книжки «Бог не скинут», позже — в 1922 году — вызволяла его картины от Гана, — Коган была надежным другом и очень отзывчивым человеком. По свидетельству учеников Малевича, влюбленность Коган выходила за рамки преклонения ученицы перед учителем: она небезуспешно добивалась его мужской благосклонности. Экзальтированность Нины Осиповны не вызывала симпатии и сочувствия среди уновисцев. Л. Юдин, например, в своем дневнике записал: «Н.О. совершенно невыносима. Вся группа ее ненавидит. Действительно, поведение совершенно истерическое. <...> Когда достается от К.С., всегда за дело, но несносное вмешательство Н.О. Я сегодня еле удержался, чтобы не сказать дерзость»[6].

Однако фанатичная преданность Н. Коган Малевичу и его учению сделала ее незаменимой в вопросах агитации за супрематизм и Уновис. Как и все уновисцы, она участвовала в многочисленных диспутах и собеседованиях. Стенограмма одного из них вполне отражает пафос и фанатизм, с которыми она пропагандировала в Витебске теорию Малевича:

«<...> Коган: Ответьте! Вы, вся аудитория! что есть содержание картины? Какого содержания вы требуете?

(Аудитория молчит)

Коган: Содержание картины — единство. Единство того многообразия всех составных элементов картины. Не только картины, — но и содержание всякой вещи — единство. Мы все идем к одной общей цели через все многообразие, к мировому единству. Цветок — единство составляющей его массы элементов.

Учительница рисования: но ведь все цветы разные, если в каждом из них единство, то между ними единства быть не может, и вообще единства в мире быть не может.

Коган: Нет! Может! И будет!

(Собеседование закрывается)»[7].

Собственно говоря, витебская деятельность Малевича и его последователей существовала как бы в двух ипостасях. Формально она имела характер хотя и экспериментального, супрематического, но в целом вполне обыденного преподавания в училище. Истинная же цель членов Уновиса состояла в реализации грандиозной утопии — построении беспредметного супрематического мира. Мессианская роль Уновиса как генератора радикальных преобразований формулировалась уновисцами в статье «Уновис и его общественное творчество»: «Это первый авангард будущей творческой всемирной армии нового искусства. Новый город, новая музыка, новый театр — все утилитарные вещи новой жизни должны быть созданы этой армией. Ничего старого — ни форм, ни жизни». Многочисленные диспуты, доклады, лекции, спектакли, выставки, праздничное оформление Витебска, выполненное в супрематическом стиле, выпуск самодельных изданий, агитирующих за Уновис, первые шаги в создании супрематического дизайна фактически превратили художественное училище в эмбрион грядущего супрематического мира.

Пластические новации супрематизма должны были охватить все области художественного творчества, и в этом смысле театру была отведена сакраментальная синтезирующая функция. Театр исполнял роль опытной модели супрематического пространства, в котором в той или иной форме разворачивалось «чистое действо» — ключевое понятие малевичевской супрематической философии.

Вместе с тем Малевич активизировал другое имманентное свойство театра — его массовость, зрелищность, а следовательно — возможность агитации за супрематизм в «развлекательной» форме. Миссионерская деятельность Малевича в Витебске разворачивалась как в обличье популяризации супрематического учения для массовой аудитории, так и в виде проповеди крайне сложной и не всегда понятной даже ученикам и близким соратникам философской доктрины супрематизма (сохранилась, например, афиша лекции Малевича «Бог не скинут. Искусство. Церковь. Фабрика» с ремаркой «Не популярно»). Театр же служил подспорьем как в утопической стратегии Малевича, делая супрематизм более доступным для понимания широкой публике, так и в педагогической (учитывая, что многие ученики Малевича были почти детьми), внося в изучение супрематизма игровой элемент коллективного действия. При Уновисе была организована театральная секция, председателем и единственным членом которой был Натан Эфрос (в его исполнении в сентябре 1921 года в Витебске состоялся моноспектакль «Война и мир»), но основной акцент делался на новаторские пластические решения сценографии, осуществлявшиеся совместными усилиями всех уновисцев.

В статье «Уновис и его общественное творчество» сообщается о заданиях, полученных Уновисом от местных властей: одно из них состояло в декорировании Витебского Большого театра для торжественного заседания делегатов и рабочих Комитета по борьбе с безработицей. Заседание Комитета состоялось 17 декабря 1919 года, после него была показана «живая картина всех предприятий в декорациях супрематических».

О том, какой смысл уновисцы вкладывали в понятие «живой картины», свидетельствует то, что «живой картиной» называла свой «Супрематический балет» Н. Коган. Таким образом, «живая картина всех предприятий» предшествовала эксперименту Н. Коган и была первым опытом уновисского театрального представления.

6 февраля 1920 года Уновис (вернее, Посновис, — как до 14 февраля называлось объединение) выступил с митингом и двумя спектаклями — «Победой над солнцем» в постановке В. Ермолаевой и «Супрематическим балетом» в постановке Н. Коган. Определение жанра спектакля как балета очевидно должно было как можно более точно выразить абстрактный и бессловесный характер зрелища, не вводя в заблуждение неискушенную витебскую публику, и в то же время будучи для нее понятным. Видимо, словом «балет» Н. Коган хотела подчеркнуть исключительно пластическо-динамический смысл представления.

Эскиз декорации балета и краткая аннотация к действу были воспроизведены в альманахе «Уновис № 1»[8]. Судя по этому описанию, «Балет» длился очень недолго, что, в общем-то, было достаточно симптоматично для авангардной сценографии, стремившейся к лаконичной выразительности. Крученых, например, вспоминал, что первоначальный текст «Трагедии. Владимир Маяковский» оказался слишком коротким, — его читка заняла всего 15 минут. Маяковский дописал еще одно действие, растянув спектакль на час, но публика все равно была недовольна.

Н. Коган объясняла в комментарии к спектаклю, что мизансцены «Супрематического балета» строились как явление «основных форм элементов движения, его развертывания, расцветания на центре в порядке контрастного следования многих фигур. <...> Показать порядок развертывания самого движения форм было основной мыслью балета, но по техническим затруднениям мысль эта показать порядок следования основных фигур осталась невыполненной, и вместо движения были демонстрированы самые формы», — то есть, как следует из дальнейших объяснений Коган, статисты несли геометрические фигуры, их перемещения по сцене были строго определены автором балета в соответствии с выстроенной ею системой последовательной трансформации супрематических форм. «Живая картина» давала наглядное представление о принципах супрематизма и именовалась живой не столько благодаря участию живых статистов, как в традиционной «живой картине», а скорее потому, что анимировала станковую супрематическую картину и материализовала теорию движения супрематических форм в пространстве и пластическую интригу их зарождения из супрематического абсолюта — черного квадрата — и возвращения к нему же.

«Балет» стал важным событием в истории развития супрематизма, продемонстрировав универсальность его системы. К тому же именно к этому времени — к началу 1920-х годов — супрематизм, выйдя на новый виток спирали своего развития, обретает философское обоснование, в рамках которого Малевичу крайне важно утвердить идею чистого действа как философского аналога пластическому понятию чистой формы. Призыв Малевича к «религиозному духу чистого действа» материализуется в действе супрематического балета, где завязка, кульминация и развязка развиваются по законам супрематического космоса и воспроизводятся его абсолютными формами. Существенной поддержкой для супрематической теории оказывается и то, что в балете заявлены пространственные возможности супрематизма: Коган не просто перемещает по сцене основные геометрические формы в порядке их зависимости от черного квадрата, но и выстраивает супрематические фигуры самим движением и расположением этих форм. Например, одна из ключевых супрематических фигур — крест — образуется помещением по оси движения черного квадрата статистов, несущих круг и красный квадрат, потом 10 человек складывают супрематическими фигурами дугу, пересекающую крест. О том, насколько верно Н. Коган уловила суть малевичевского учения, свидетельствует созданный Малевичем гораздо позже сценарий «Художественно-научного фильма "Живопись и проблема архитектуры"»[9]. В сценарии излагается принцип динамического развития супрематических форм из «клетки черного квадрата» (как именует его Малевич), развития, приводящего супрематизм к «архитектоническому состоянию», что является, в свою очередь, преддверием архитектуры. Балет Н. Коган по сути воспроизводит ту же идею, хотя изложенную ею не столь внятно и понятую скорее интуитивно, нежели логически. В витебский период супрематизм находится только на подступах к архитектонике, но концепция трехмерности уже вызревает в недрах Уновиса, и потому «супрематическая живая картина» вполне укладывается в русло этих поисков, актуализируя проблему развития и движения супрематических форм в реальном пространстве. Примечательный штрих к характеристике «Супрематического балета» содержится в уновисской анкете Н. Коган. В ответ на просьбу «Указать научно-технические работы, печатные труды, изобретения и пр. Какие изобретения и усовершенствования изобретены на деле», она отвечает: «В 1920 году 6 февраля театральная постановка новых революционных положений в искусстве»[10].

Хотя именно балет явился наиболее радикальным сценографическим витебским экспериментом, реализовавшим малевичевскую концепцию «мира как беспредметности», комментарий к нему Н. Коган в альманахе «Уновис» не сыграл роли уновисского театрального манифеста и ограничился ровной интонацией разъяснения. Самым концептуальным материалом альманаха стала статья Л. Зупермана «О театре»[11].

В ней Зуперман изложил ряд идей, по-видимому, внушенных ученикам Малевичем. В предложенных им рецептах новаторства переплетается опыт как уновисских постановок, так и футуристической сценографии в пересказе Малевича. (Например, Зуперман провозглашает свет одним из основных выразительных средств современного театра и утверждает, что при его помощи должны выявляться движение, темп и ритм театрального представления. Подобный прием был использован Малевичем при постановке в 1913 году оперы «Победа над солнцем» и был откомментирован Б. Лившицем как новаторский.)

Если в рассуждениях о свете он имплицитно ссылается на дореволюционный театральный эксперимент Малевича, то в его соображениях о динамике угадывается филиация и футуристических, и уновисских идей. В качестве основного принципа современной сценографии Зуперман рекомендует выявление динамики и статики при помощи построения декоративных форм, способных передвигаться благодаря техническим приспособлениям или актерам. Этот прием лег в основу «Супрематического балета» Коган и затем был развит Лисицким в проекте электромеханического представления «Победа над солнцем».

По сути Н. Коган переступила в сценографии тот Рубикон, который давно уже был преодолен в живописи и поэзии: она окончательно победила предметность, сделав сюжетной основой «Балета» мистерию пространственных взаимоотношений геометрических фигур. К этой новации ее подталкивали два существенных обстоятельства. Во-первых, само учение супрематизма, выдвигающее в качестве сакрального понятия «чистое действо» как полное отречение от предметности не только на уровне воплощения, но и мышления. Во-вторых, современная сценография, последовательно отвергающая миметические признаки традиционного театра: сюжетную основу, сценический эффект актерской индивидуальности, иллюзорность декораций etc. Конечно, Малевич и его ученики не были в курсе новейших достижений европейской сценографии. Но идея беспредметного театра витала в культурной атмосфере; театр должен был синтезировать музыкальные новации и беспредметность пластических искусств и литературы.

Абсурдность сюжетной канвы, перемещение акцента с психологизма актерской игры на формальную, пластическую выразительность костюмов и декораций, использование декоративных форм и марионеток в той или иной форме эксплуатировались футуристическим, дадаистским и конструктивистским театром 1910–1920-х годов. Однако в основе часто все еще лежал литературный сюжет: даже абсурдистские сюжетные коллизии требовали присутствия актера либо марионеток. Еще о первой постановке «Победы над солнцем» А. Крученых писал: «...актеры напоминали движущиеся машины. Костюмы <...> были построены кубистически: картон и проволока. <...> артисты двигались, скрепленные и направляемые ритмом художника и режиссера»[12]. Для оформления трагедии «Владимир Маяковский» П. Филоновым были созданы живописные щиты, изображавшие персонажей и скрывавшие за собой актеров[13]. Многие постановки как дадаистов, так и конструктивистов в Баухаузе были основаны на использовании условных декоративных костюмов и масок, а то и просто картонных щитов. В 1921 году в постановке пьесы Т. Тцары «Второе небесное приключение господина Антипирина» костюмы были сделаны из черной бумаги, а лица актеров скрыты за белыми картонными шлемами[14]. Приверженцем масок и условных картонных костюмов был Марсель Янко, оформлявший постановки в «Кабаре Вольтер»[15]. Тот же принцип лег в основу спектаклей О. Шлеммера, например «Триадического балета» и «Фигуративного кабинета»[16]. Костюмы В. Ермолаевой к витебской постановке «Победы над солнцем» были кубистическими объемными построениями, превращающими актеров в марионеток.

Однако Малевич, в отличие от Шлеммера или Мохой-Надя, не разрабатывал специальной теории беспредметного театра. Даже его лозунг «к чистому действу» применительно к театру имел очень близкий аналог, например в статье Ю. Анненкова «Театр до конца», опубликованной в 1920 году в журнале «Дом искусств». Анненков писал: «Нужен театр чистого метода[17] <...> действие, движение — первооснова современного театра[18]. <...> Подлинное театральное зрелище — прежде всего беспредметно»[19].

Малевича интересовала прежде всего универсальность супрематизма как системы беспредметности, которую можно применить к любой области творчества, поэтому театру была предназначена роль одного из возможных полигонов для испытания ее потенциала (сходный принцип был положен в основу единственного сценографического нереализованного эксперимента П. Мондриана 1926 года — оформления пьесы «Бренность вечна», где доминантой художественного и драматургического решения являлся неопластицизм)[20].

В этом смысле Нина Коган наиболее пунктуально из всех уновисцев воплотила саму суть малевичевской теории супрематизма. Ярким художником она не была, но обладала другим качеством: способностью очень буквально транслировать чужие идеи. Не способная постичь их глубоко, развить, как это делали Эль Лисицкий, Н. Суетин, И. Чашник, В. Ермолаева, Л. Юдин, движимая своей увлеченностью любыми новациями и опираясь скорее на интуицию, Коган оказывалась наиболее прилежной и истовой последовательницей. Примечательно, что из всех уновисцев именно она откликнулась на «Декларацию слова как такового» А. Крученых, опубликованную в альманахе «Уновис», а точнее на пункт «9» декларации, который гласил: «В заумной поэзии достигается высшая и окончательная всемирность и экономия — (эко-худ) пример: хо-бо-ро». Деревянная супрематическая игрушка «Хо-бо-ро» Нины Коган являла собой наглядный симбиоз художественных концепций Малевича и Крученых, который подразумевался и фактом опубликования «Декларации» в альманахе «Уновис № 1», и самой теорией Крученых (лейтмотивом ее положений была манифестация солидарности с супрематистами).

Положив в основу «Декларацию слова как такового» 1913 года, в 1916–1917 годах Крученых разработал теорию поэтической экономии «эко-худ» или «эко-эз» — «самой всеобщей и краткой (заумной) поэзии». Заумная ритмизированная строка «хо-бо-ро» становится как бы девизом «экономической поэзии» Крученых и приводится им в качестве примера каждый раз, когда необходимо проиллюстрировать положения «эко-эз»[21]: «<…> у супрематистов (супремус): 0, 0+1, 0,10 мирсконца и эко-эз эко-худ (хо-бо-ро)»[22].

Конечно, супрематическая игрушка была данью скорее пространственным и декоративным возможностям супрематизма, нежели поэтической теории Крученых; называя игрушку «Хо-бо-ро», это ключевое для «эко-эз» слово Нина Коган тем самым вольно или невольно превратила в смешное словечко, как бы сродни детскому лепету. Но, по-видимому, ее замысел заключался в манифестировании контаминации двух новаторских течений, бесхитростно и вместе с тем убедительно достигнутом соединением супрематической формы с лингвистическим изобретением Крученых.

Собственно говоря, не считая двух эскизов супрематической росписи агиттрамваев, этим исчерпывается достоверный след Нины Коган в супрематизме.

К весне 1922 года власти начали буквально выживать Уновис из Института (к этому моменту училище получило статус института). В апреле 1922 года Митурич писал Коган в Витебск: «Бросьте вы нянчиться с Казимиром Севериновичем, это прямо глупо становится, что вы, две жизни собираетесь жить? Если так будете застревать в закоулках, то понадобится три и больше. Беда тоже с порядочностью, которая вынуждает выполнять взятые опрометчиво обязательства. Но ведь мы люди искусства, при чем тут личные отношения, и рыцарское постоянство, которое тут совершенно недопустимо — это смерть — чушь — никто не похвалит. Это очень даже не умно, смертельно глупо! Я знаю, что вы меня не послушаетесь, но в этом ваше несчастье»[23]. Конечно, тогда Нина Коган не послушалась Митурича и не бросила Малевича и Уновис. Но в начале июня Малевич с частью учеников уехал в Петроград, Коган же переехала в Москву, куда ее настойчиво звал Митурич, и вскоре по рекомендации Д. Штеренберга была назначена консультантом Музея Живописной Культуры в Москве. Деятельность ее сосредоточилась на организационной музейной работе и устройстве чужих судеб и дел.

Еще в 1921 году Коган выхлопотала Митуричу освобождение от военной службы и перевод в Москву художником-инструктором. В 1922-м, узнав о тяжелой болезни Хлебникова, она собирала деньги на его лечение и добивалась места в больнице. После смерти Хлебникова вместе с Митуричем начала работу по изданию хлебниковских стихов. В 1924-м Нина Осиповна приняла живейшее участие в романтической истории отношений Митурича и Веры Хлебниковой, послав в Астрахань деньги, необходимые Хлебниковой для приезда в Москву и долгожданного очного знакомства с Митуричем.

На протяжении всей жизни ее не покидал фанатический интерес к творчеству Велимира Хлебникова. Можно предположить, что увлечение его поэзией и философией у Нины Осиповны началось еще в 1916–1917 годах под влиянием П. Митурича. В начале 1920-х она делила свою страсть между Хлебниковым и Малевичем, не замечая принципиального различия их учений. Затем, судя по всему, постепенно Хлебников занял в ее душе главенствующее место.

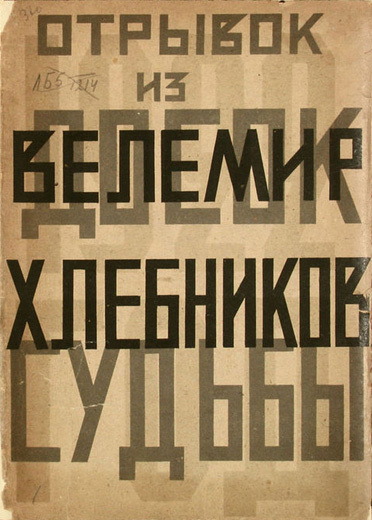

В 1922 и 1923-м вышли отрывки из «Досок судьбы» и маленький сборник стихов; обложки для всех этих книжек делал муж Коган — художник Анатолий Борисов (1897–1935). О браке Коган с Борисовым (они поженились в 1922 году) Н. Харджиев писал: «Она потом вышла замуж за сумасшедшего, голодного художника Борисова. Она его пожалела, но что она могла ему дать? Это была пара нищих того времени, деятельных и преданных искусству»[24].

В 1923 году Нина Коган организовала в МЖК персональную выставку Малевича и выставку работ Митурича, посвященную памяти Хлебникова (эта выставка потом была перевезена в Петроград в Музей Художественной Культуры). В 1924 году в музее прошло сокращение штатов, Коган была уволена. В течение двух лет Коган и ее муж получали заказы на иллюстрирование учебников, кроме того, она подрабатывала художницей в Комитете водохранения. В августе 1926-го художница переехала в Ленинград, некоторое время была безработной, а затем занималась оформлением выставок в выборгском Доме культуры и Музее революции. В 1927-м она принимала активное участие в подготовке выставки новейших течений в Русском музее. С 1928 года начала работать в Детгизе, в 1930-х делала иллюстрации для журнала «Чиж», в 1932‒1933 годах работала преподавательницей рисования в младших классах школы, в 1934-м по рекомендации О.Г. Бонч-Осмоловской получила работу преподавателя в детской художественной студии Нарвского района. С мужем они разошлись в начале 1930-х.

Работа в Гинхуке, эксперименты в супрематической архитектуре, развитие собственной версии супрематизма — все то, чем занимались в Ленинграде другие ученики Малевича, — требовало погружения в сложную художественную теорию Малевича, а возможно, и более высокой степени художественной квалификации, и более яркого дарования. Из прежних витебских друзей отношения Коган поддерживала лишь с Верой Ермолаевой.

Судя по сохранившимся работам этих лет, с супрематизмом в творчестве Коган было совершенно покончено. Работы, созданные ею в конце 1920-х — начале 1930-х годов в реалистической манере, как бы воскрешают полученные художницей в молодости уроки традиционного рисования; эти графические листы не содержат и тени намека на краткое, но неистовое погружение Коган в стихию искусства авангарда. Из них известны и сохранились рисунки и акварели: карандашный портрет Л. Степановой (жены литературоведа Н. Степанова, занимавшегося изданием сочинений Хлебникова; частное собрание), несколько карандашных и тушевых портретов А. Ахматовой (РГАЛИ, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Государственный Литературный музей), карандашный портрет Иры Пуниной (1927, частное собрание), «Голова зайца» (1928, Гос. музей «Царскосельская коллекция»), «Маляр» (1927, ГРМ) «Мальчик у окна» (1928, ГРМ), портрет художника А. Борисова (до 1928, ГРМ), портрет В. Ермолаевой (1934, ГРМ; на обороте — портрет неустановленного лица, предположительно, О. Бонч-Осмоловской).

Эти работы выявляют круг знакомств художницы конца 1920-х — начала 1930-х годов. В этом смысле особенно любопытны портреты Ахматовой, которые, возможно, были сделаны на квартире художницы; по крайней мере, в педантично составленном Ахматовой списке ее портретов, где приводятся адреса их создания, упомянута (почему-то одна) работа Коган: «<...> 11. Нина Коган (вроде силуэта). 30-е годы (ученица Малевича). Ул. Марата (или Ф<онтанный> Дом)»[25]. На улице Марата в доме № 43 проживала Нина Коган. Ахматова считала его самым похожим своим портретом[26]. Знакомство Коган с Ахматовой состоялось, видимо, через Наталью Викторовну Гуковскую-Рыкову, с которой обе дружили.

В 1950-х годах Лидия Чуковская записала в дневнике: «Оказывается, она <Ахматова. — Т.Г.> была дружна с ленинградской художницей Ниной Коган, которую я знала слегка, издали: она приходила в нашу редакцию, к Лебедеву. Скромная женщина, некрасивая и очень талантливая <…>. (Я видела портрет Ахматовой работы Коган — интересный: самая суть ахматовской красоты.)»[27]. В том же дневнике Чуковская вспоминала и рассказ Ахматовой о трогательном чудачестве Нины Коган: «Однажды собираюсь к ней в гости вечером. <…> Вдруг телефонный звонок: Нина. “Приходите, пожалуйста, не сейчас, а немного позднее, я должна уложить спать мою курицу”»[28].

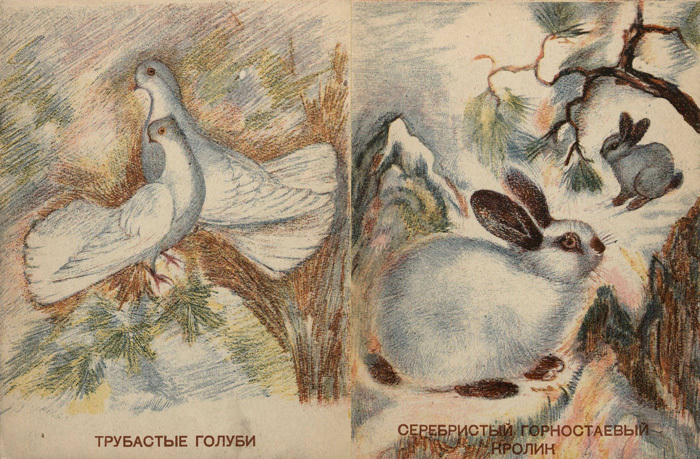

Редакция, о которой упоминает Чуковская, — ленинградское отделение Детгиза, возглавлявшееся тогда С. Маршаком; В. Лебедев курировал иллюстраторов. В конце 1920-х — 1930-х годах Нина Коган иллюстрировала детские книжки о природе и животных (Е. Благининой (Сорока-Белобока. М., 1937), В. Бианки (Прятки. М., 1931; совместно с Е. Чарушиным), Лесника (Е. Дубровского): Волк (М.; Л., 1928); Аквариум (М., 1930); Зимой и летом (М., 1931); Кролики и голуби (М., 1930); Птицы (М., 1930) и др).

Изящные, тонкие, мастерские акварельные рисунки выявляли камерную природу ее таланта и были гораздо более органичны в ее творческой судьбе, нежели попытки освоить супрематизм. Нину Осиповну более не привлекала перспектива грандиозных художественных свершений.

В конце декабря 1934 года в числе других художников ее арестовали по делу В. Ермолаевой. Еще в 1928 году вокруг Ермолаевой образовался художественный кружок, получивший название «Группа живописно-пластического реализма», в который входили К. Рождественский, Л. Юдин, В. Стерлигов и др. Художники собирались в основном на квартире Ермолаевой, беседовали об искусстве, обсуждали работы друг друга; в их планах было также совместное экспонирование работ на выставках. Когда после убийства С. Кирова начались массовые аресты интеллигенции, Ермолаева и члены ее кружка были арестованы как «фашистская группа»[29]. Н. Коган не присутствовала на этих сборищах, — так, по крайней мере, она и Ермолаева утверждали потом на допросах и очных ставках. Хотя в следственных документах довольно трудно отделить правду от тактики поведения обвиняемых на допросах, ответы Ермолаевой и Коган выглядят вполне правдоподобно, поскольку в это время Нина Осиповна практически не занималась станковым искусством. Кроме того, по собственному признанию художницы, ее психическое состояние исключало участие в многолюдных шумных сборищах. Тем не менее она часто бывала у Ермолаевой, интересовалась ее работами и приносила ей показывать работы своих учеников, что и дало основания НКВД считать ее участником «контрреволюционных сборищ» «фашистской группы». Коган провела в тюрьме около трех месяцев, была признана невиновной и отпущена. В этом удивительно благополучном завершении следственного дела немаловажную роль сыграло ее болезненное психическое состояние, указанное в следственном деле как основание для освобождения. И без того всегда неустойчивая психика Нины Осиповны подверглась сильному стрессу от ареста и заключения, что, по-видимому, спровоцировало обострение[30].

После ареста ее творческая жизнь протекала по-прежнему малозаметно. Коган жила в квартире, принадлежавшей раньше ее родителям и превращенной в огромную «коммуналку» (всего в квартире обитало 20 человек). В письме 1936 года Митуричу она сетует, что работать приходится по ночам, так как соседи очень шумят; жалуется на здоровье: «От ночной работы у меня начались электрические удары в голову чуть не с потерей сознания», пишет, что началось рожистое воспаление лица. Однако, по-видимому, доброта и отзывчивость Коган побуждали окружающих ее опекать; она описывает Митуричу, как помогли соседи, «которые живут в бывшей маминой комнате», — повезли ее в деревню лечиться. Письмо также свидетельствует о том, что ее занятия искусством носят исключительно прикладной характер, не выходя за рамки издательских заказов. Ее былая страсть ко всему новому отзывается в просьбе сообщить название книги американской целительницы, пропагандирующей метод самовнушения в борьбе с болезнями.

В грустном повествовании Нины Коган о своей жизни не чувствуется ни малейшей озлобленности на судьбу, напротив, в ее письме сквозит простодушное удивление тем, что «как в отношении работы, так и с материальной стороны все устраивалось без труда с моей стороны. Кто-то всегда обо мне заботится, заслуживаю я того, или нет».

Она описывает Митуричу лес, деревья, новорожденных козлят, пленивших ее в деревне, и далее излагает свою жизненную и творческую позицию: «Я не собираюсь никуда из мира птиц и зверят. Все остальное для меня слишком великое. У нас здесь в Союзе Сов<етских> х<удожников> прошли собрания, на которых уничтожали всех, кто уже знаменит или известен. Следовательно, если решиться стать известным, надо и подготовиться к такому уничтожению. От тех, кто прошел через это, я знаю, что эти моменты даются трудно»[31]. Помимо сдержанной констатации все более масштабно разворачивающегося террора, в этих словах заключена робкая попытка оправдания несостоятельности своей творческой судьбы. Примечательно, что в течение 1930-х — начала 1940-х годов она была экспонентом всего трех выставок: Выставки работ женщин-художников (1938); Шестой выставки произведений ленинградских художников (1940); Седьмой выставки произведений художников Ленинграда (1941).

Остаток жизни художница прожила в безызвестности и одиночестве. В 1930-х годах ее переписка с Митуричем стала редкой, но старое приятельство продолжалось. Они виделись, когда Митурич приезжал в Ленинград по делам. В 1938 году он писал жене: «Вчера проводил почти весь день с Н.О. Она нелюдимо живет с петухом, курицей и собакой»[32] (судя по рассказам очевидцев, к началу блокады из всех питомцев Нины Осиповны в живых остался петух, с которым она делилась блокадным пайком[33]). Умерла Нина Осиповна во время блокады. Достоверные сведения о ее смерти зафиксированы именно Митуричем: на одном из портретов Веры Хлебниковой его рукой карандашом записано: «Н.О. Коган. Умерла в Ленинграде во время осады его в 1942 г. от заражения крови в отмороженной руке».

Примечания

- ^ Фотография находится в архиве А. Накова (Париж).

- ^ Диспут состоялся 24 февраля 1912 года. Об этом см.: Крученых А.Е. Наш выход. К истории русского футуризма. М., 1996. С. 45; Крусанов А. К истории русского авангарда. СПб., 1996. С. 53.

- ^ По уставу общества «Свободная мастерская» его действительными членами считались только те, кто проучился в Студии Я. Ционглинского, школе Е. Званцевой, школе Д. Кардовского или еще нескольких художественных студиях не менее года.

- ^ Школьник Е. Витебск моей юности // Наше наследие. № 75–76, 2005.

- ^ Статья «Черный квадрат как знак экономии», опубликованная в журнале Эксперимент/Experiment (Т. 5. Los Angeles, 1999) как работа Н. Коган, в действительности таковой не является. Анализ текста позволяет выявить в нем явные пространные цитаты из доклада Малевича «О “я” и коллективе», прочитанного 3 мая 1920 года и затем напечатанного в альманахе «Уновис». Мысли, высказанные в этом докладе, варьируются и в других теоретических работах Малевича этого времени. Материал, опубликованный в «Эксперименте», скорее всего является конспектом лекции или собеседования Малевича, проведенного на данную тему, или же реферативным докладом Коган, сделанным по работам Малевича.

- ^ РО ГРМ. Ф. 205. Ед. хр. 14. Л. 91–92.

- ^ ОР ГРМ Ф. 55 Ед. хр. 1.

- ^ Существует еще один вариант эскизов, хранящийся в ГМТМИ и отличающийся от рисунка в альманахе раскраской супрематических плоскостей и несколько иными пропорциями. Рисунок из ГМТМИ выполнен более тщательно, чертежи сделаны тушью, по линейке. По всей вероятности, этот «беловой» вариант предназначался для экспонирования на одной из выставок Уновиса (об участии Коган в выставках Уновиса сведений нет).

- ^ Факсимильное воспроизведение сценария в изд.: Sothsby’s. Russian Twentieth Century and Avant-garde Art. London. Thurthday 2th April, 1987. P. 78–79.

- ^ ГАВО. Ф. 837. Оп. 1. Д. 58. Л. 123.

- ^ Л. Зуперман как художник не был особенно результативен, и в отличие от более талантливых последователей Малевича не вошел в историю Уновиса в первых рядах. Вместе с тем он был вполне старательным, активным и пользующимся доверием Малевича учеником; в этом качестве его имя встречается в протоколах занятий Уновиса.

- ^ Крученых А. Первые в мире спектакли футуристов // Наше наследие. 1989. № 2. С. 298.

- ^ Весьма вероятно, что творческим импульсом для подобного оформления послужила постановка Г. Крэгом «Гамлета» в декабре 1911 года на сцене Художественного театра, где декорациями служили ширмы, пластически решенные в виде геометрических форм и объемов.

- ^ Кулик И. Театр в культуре Дада // Вопросы искусствознания. 1995. № 1–2. С. 566.

- ^ Там же. С. 557.

- ^ Березкин В. Театральные эксперименты художников Баухауза // Вопросы искусствознания. 1994. № 1. С. 266–277.

- ^ Анненков Ю. Театр до конца // Дом искусств. 1920. № 2. С. 67.

- ^ Там же. С. 67.

- ^ Там же. С. 71.

- ^ Березкин В. Театральные эксперименты художников Баухауза // Вопросы искусствознания. 1994. № 1. С. 274.

- ^ Эта строка переходит из сборника в сборник и присутствует в книгах «Нособойка», «Учитесь худоги», «Фо-лы-фа», «Заумники», а также в тексте неопубликованной пьесы «Глы-глы».

- ^ Крученых А. Нособойка. Тифлис, 1917. Л. 7–9.

- ^ Письмо находится в собрании А.Е. Парниса. За разрешение ознакомиться с документом приношу ему глубокую благодарность.

- ^ Харджиев Н.И. Статьи об авангарде в двух томах. М., 1997. Т. 1. С. 367.

- ^ Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Торино, 1966. С. 729.

- ^ Томас Венцлова. Воспоминания об Анне Ахматовой. Выступление на вечере поэзии Томаса Венцловы в Музее Анны Ахматовой 18 мая 1995 г. Расшифровка магнитофонной записи (с дополнениями из дневников).

- ^ Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 3. С. 127.

- ^ Там же.

- ^ Архив УФСБ по СПб и области. Арх. № 48469. Оп. 1. В. Ермолаева и В. Стерлигов были осуждены на пять лет лагерей; в 1937 году Ермолаева была осуждена повторно и приговорена к расстрелу.

- ^ За помощь в получении сведений относительно ареста и тюремного заключения Н. Коган я приношу благодарность А.Н. Марочкиной.

- ^ РГАЛИ. Ф. 527. Оп. 1. Ед. хр. 335. Л. 5.

- ^ Письмо находится в Доме-музее Велимира Хлебникова в Астрахани.

- ^ Митурич П.В. Записки сурового реалиста… С. 160.