Эти взбалмошные маски

В начале XX века Арлекин, Пьеро, Коломбина и другие персонажи итальянского площадного театра проникли во все виды искусства. Татьяна Сохарева вспоминает роли итальянских масок в литературе, театре и изобразительном искусстве Серебряного века.

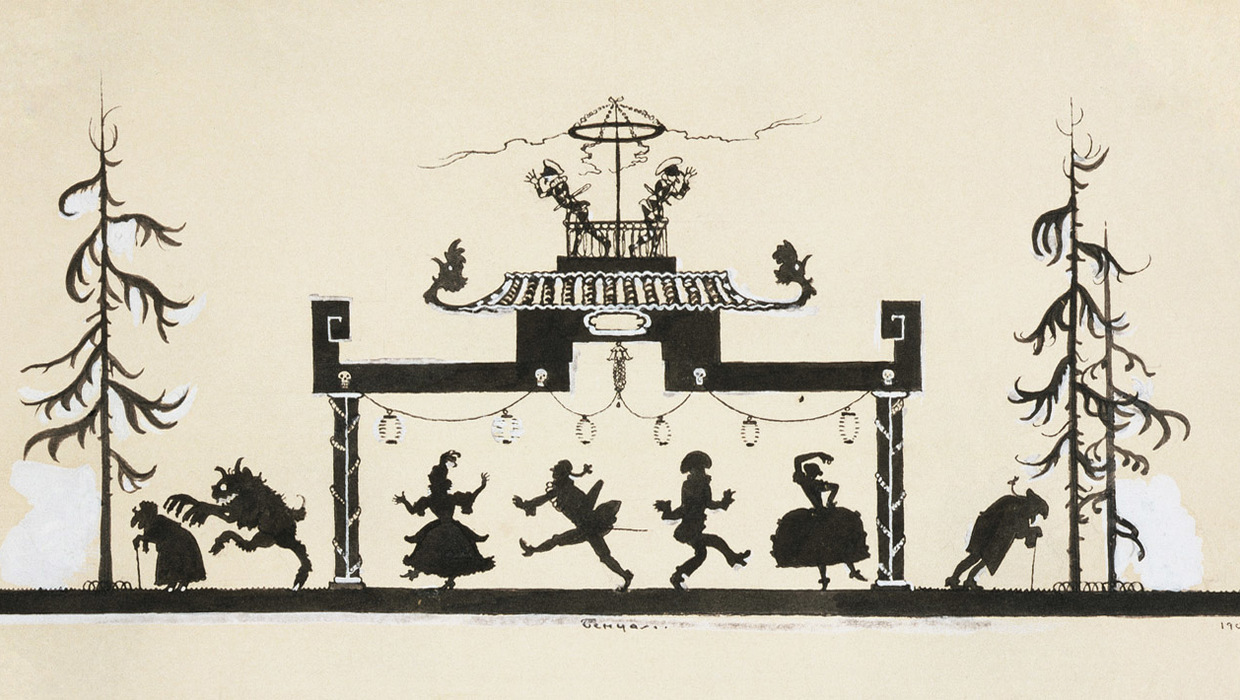

Александр Бенуа. Арлекинада. Заставка для журнала «Золотое Руно». Фрагмент. 1906. Бумага, тушь, белила, кисть. Государственная Третьяковская галерея

Александр Бенуа. Арлекинада. Заставка для журнала «Золотое Руно». Фрагмент. 1906. Бумага, тушь, белила, кисть. Государственная Третьяковская галерея

Охватившая все уровни культуры «адская арлекинада», по выражению Анны Ахматовой, была явлением поистине всепоглощающим: на сцене Дома интермедий — одного из первых театров-кабаре в Петербурге — гремел спектакль Всеволода Мейерхольда «Шарф Коломбины» с декорациями Николая Сапунова, разгоряченная публика цитировала «Балаганчик» Александра Блока и обсуждала «скромно-нескромные» танцы «Коломбины десятых годов» (опять-таки определение Ахматовой) Ольги Глебовой-Судейкиной. Театр и жизнь бесконечно отражались друг в друге. Зрелищность и веселая беспечность итальянской народной комедии сливались с болезненной обостренностью ощущений и катастрофическими предчувствиями fin de siècle.

Условной точкой отсчета всеобщего помешательства на балаганной культуре можно назвать постановку «Балаганчика» Блока на сцене Театра Комиссаржевской в 1906 году. Музыку для нее написал поэт Михаил Кузмин, а сценографией занимался Николай Сапунов. Как вспоминают современники, зрители хлопали, обильно свистели и шикали. Одним пьеса показалось злой пародией на символистскую драматургию, потому что монологи «мистиков обоего пола» и впрямь звучали со сцены как карикатурный лепет. Другим она напомнила реальную историю непростых отношений Блока с его возлюбленной, а потом женой Любовью Менделеевой, с одной стороны, и Андреем Белым, который, к слову, постановку не одобрил, — с другой. Влюбленный в Менделееву Белый ассоциировался с Арлекином, «обманутый муж» Блок — с Пьеро.

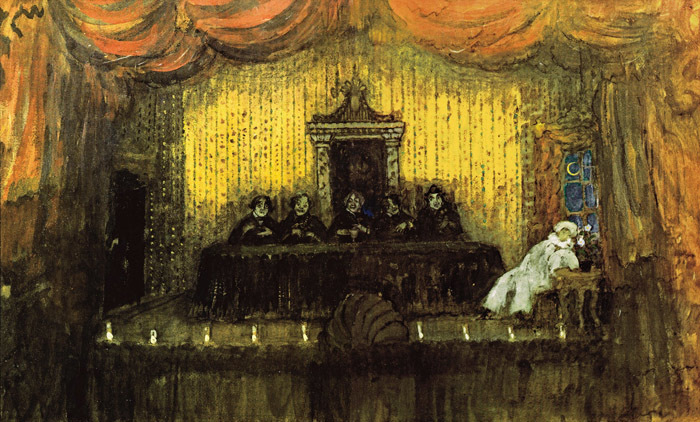

Николая Сапунова и самого называли «художником-арлекином». Он как никто другой чувствовал, насколько проницаемы границы между реальным миром и кукольным, мистерией и балаганом. «Балаганчик» в его оформлении представлял собой маленький театр в театре, «внутренности» которого хорошо просматривались из зрительного зала, — отовсюду торчали лохмотья, проволока и веревки, на которых крепились улетавшие в финале со сцены декорации. Позже то же ощущение хрупкости и иллюзорности маскарада перекочевало и на его работы, созданные по мотивам спектаклей («Пляска смерти», «Мистическое собрание», «Бал»).

К опыту комедии дель арте в своих театральных экспериментах также обращались Евгений Вахтангов и Александр Таиров — усилиями последнего публике были представлены удивительный пример политической арлекинады («Король-Арлекин» по пьесе Рудольфа Лотара) и легендарная постановка пьесы Артура Шницлера «Покрывало Пьеретты» с Алисой Коонен в главной роли. Под маской Доктора Дапертутто Мейерхольд издавал театральный журнал «Любовь к трем апельсинам». «Русским Арлекином» называли еще одного бесстрашного экспериментатора и реформатора русского театра — Николая Евреинова, предъявившего свое прочтение образа сметливого шута в постановке трагифарса собственного сочинения «Веселая смерть» («Самый дерзкий вызов року — это шут перед ликом смерти…», — комментировал драму режиссер).

В поэзии Блока, которая во многом определила облик персонажей комедии дель арте в культуре Серебряного века, Арлекин впервые появляется в опубликованном в 1905 году цикле «Стихи о Прекрасной Даме» («Восхищенью не веря, // С темнотою — один — // У задумчивой двери // Хохотал арлекин»). В тот период образ Арлекина чаще всего был связан с мотивом одиночества в толпе, безумным смехом, трагической раздвоенностью. Арлекин был не столько антиподом, сколько инфернальным двойником «обманутого» Пьеро («Лицо дневное Арлекина // Еще бледней, чем лик Пьеро»). Постепенно и сам лирический герой Блока начал примерять на себя итальянскую маску («Вот моя песня тебе, Коломбина. // Это — угрюмых созвездий печать. // Только в наряде шута-Арлекина // Песни такие умею слагать»).

Похожим образом тема страдающего Арлекина и конфликт между лицом и маской разработаны в пьесе Елены Гуро «Нищий Арлекин». Она начинается там, где заканчивается «Балаганчик». В финале пьесы Блока Арлекин прыгает в окно, а «даль, видимая в окне», оказывается нарисованной на бумаге, и герой улетает в пустоту. Персонаж Гуро тоже предпринимает попытку вырваться за пределы кукольного мира и попадает на улицы холодного и недружелюбного Петербурга: в реальном мире он облысел и начал зябнуть в своем бумажном колпаке — уже не кукла, но еще не человек.

Процесс перевоплощения маски также зафиксировал Михаил Кузмин в пьесе «Венецианские безумцы», где герой Нарчизетто, нарциссичный двойник Пьеро, переодевается Арлекином, чтобы совершить то, на что не решился бы, не будь у него этой маски. В этой пьесе тоже угадываются очертания реальных отношений поэта с Всеволодом Князевым, который был влюблен в Глебову-Судейкину. Но, как мы уже выяснили, в тот период любой любовный треугольник походил на историю Арлекина, Коломбины и Пьеро.

Достаточно взглянуть на знаменитое полотно Сергея Судейкина «Моя жизнь», на котором изображена его первая жена Ольга Глебова-Судейкина в образе Коломбины, вторая жена Вера (ее лицо отражается в зеркале), поэт Михаил Кузмин в костюме доктора Дапертутто и выглядывающий из-за занавеса Всеволод Мейерхольд. Себя Судейкин написал в образе Арлекина. Позже часть персонажей появится в ахматовской «Поэме без героя» — Глебова-Судейкина вновь в роли Коломбины, Кузмин, «сам изящнейший Сатана» под маской Владыки мрака. Балаганная культура долгие годы не отпускала Судейкина. Он изображал бродячий кукольный театр, персонажей комедии дель арте и масленичные гуляния. Чаще всего его Арлекины были для него воплощением чистой театральности, удали плакатного искусства и гротеска.

Увлекала игра масок и художников объединения «Мир искусства» — особенно Константина Сомова. Персонажи комедии дель арте в его творчестве играли роль атрибута изящного декоративного мира: Арлекин представал в образе галантного кавалера, что обнимает даму за талию в тени садов и фонтанов или растворялся в веселящейся толпе. Однако это лишь одна грань его маски. Размышления о жизни и смерти подтолкнули Сомова к созданию полотна «Арлекин и смерть» — здесь герой перестает играть роль ловкого кавалера и дает волю своему шутовскому началу, освободительному смеху, противостоящему смерти. Это ощущение двойственной природы любого празднества наиболее точно уловил Михаил Кузмин: «О как не весел этот галантный Сомов! Какое ужасное зеркало подносит он смеющемуся празднику! <...> Смерть — вот чего боится Сомов, откуда его насмешка и отчаяние и опустошенный блеск».

Перверсивная природа праздника была крайне актуальной темой для многих деятелей Серебряного века. Не только театральные режиссеры-экспериментаторы стремились убрать «стену» между зрителями и актерами — сама жизнь погружалась в атмосферу непрекращающегося карнавала. Павел Муратов — искусствовед, автор знаменитых «Образов Италии» и одна из ярчайших фигур Серебряного века — не раз в своих трудах обращался к истории итальянского народного театра. Он писал, что «никогда и нигде жизнь не была так похожа на театральное зрелище, как в Италии XVIII века», однако с этим утверждением можно поспорить — выпавшее ему в России время в этом смысле ничем не уступало итальянскому XVIII веку.