Это не художественный музей

До 3 февраля 2019 года в Музее современного искусства «Гараж» проходит выставка «Марсель Бротарс. Поэзия и образы». Бельгийский концептуалист — не самый легкий для понимания автор, поэтому мы надеемся, что текст редактора журнала October и одного из ключевых представителей постмодернистской критики Дагласа Кримпа поможет нашему зрителю понять одно из ключевых произведений Бротарса — «Музей современного искусства, отдел орлов». Мы благодарим фонд V-A-C за возможность публикации этого важного текста.

Марсель Бротарс произносит речь на открытии «Музей современного искусства, отдел орлов, секция XIX века». Мастерская художника. Улица Пепиньер, Брюссель, 27 сентября 1968 года. Рядом с художником стоит директор Городского музея в Мёнхенгладбахе Йоханнес Кладдерс. Фото: Рут Кайзер

Марсель Бротарс произносит речь на открытии «Музей современного искусства, отдел орлов, секция XIX века». Мастерская художника. Улица Пепиньер, Брюссель, 27 сентября 1968 года. Рядом с художником стоит директор Городского музея в Мёнхенгладбахе Йоханнес Кладдерс. Фото: Рут Кайзер

Вымысел позволяет нам понять реальность

и одновременно то, что она скрывает.

Марсель Бротарс

Историю «вымышляют» на основе политической

действительности, делающей ее истинной; еще

не существующая политика «вымышляется»

на основе исторической истины.

Мишель Фуко

Вопреки романтическому идеалу, художник не является «совершенной» мидией, «пронырой», которая может «избежать общественной формовки» и «принять собственную форму»[1]. Так что когда Марсель Бротарс решил «в расцвете лет» стать художником, он предложил этому два объяснения. Первое и чаще всего цитируемое появилось в виде анонса его выставки 1964 года в брюссельской Galerie Saint-Laurent:

Я тоже задался вопросом, могу ли я что-нибудь продать и преуспеть в жизни. Уже некоторое время я ни к чему не годен. Мне сорок лет... В конце концов меня посетила идея изобрести нечто неискреннее, и я сразу же принялся за работу[2].

Второе объяснение было дано в следующем году и опубликовано в бельгийском журнале Phantomas:

На выставках я часто погружался в размышления... Наконец, я стал любителем. Я наслаждался своим лицемерием... Поскольку из-за полного отсутствия денежных средств я не мог собрать собственную коллекцию, то мне требовалось найти другое применение этому лицемерию, в котором я черпал столько сильных эмоций. И я сказал себе: я буду творцом[3].

И пусть в «неискренности» и «лицемерии» можно заподозрить многих нынешних «творцов», эти отрицательные качества редко с такой непосредственностью признаются в качестве непременных установок художника, работающего в условиях позднего капитализма. Однако Бротарс, следуя этим установкам с самого начала, мог делать вид, будто его художественная деятельность — часть хитрого замысла. Хотя не раз отмечалось, что необычный художественный проект Бротарса берет начало в признании товарного статуса искусства, тот факт, что он также был вызван фрустрацией от невозможности «собрать коллекцию», прошел практически незамеченным. Возможно, именно это признание в «лицемерии» объясняет, почему Бротарс впоследствии станет не просто фиктивным «творцом», но еще и творцом «музейных фикций». С «тонкой проницательностью материалиста»[4] он при помощи этих фикций раскроет исторические условия возникновения коллекционирования, каким мы знаем его сегодня.

* * *

В одной из записей, содержащихся в конволюте H «Пассажей» Вальтера Беньямина, встречается фраза: «Животные (птицы, муравьи), дети и старики как коллекционеры»[5]. Имплицитный биологизм этой записи, отсылающей к Sammeltrieb (инстинкту собирательства), не может не удивлять, поскольку Беньямин в ряде заметок о фигуре коллекционера и особенно в эссе об Эдуарде Фуксе связывает коллекционирование с задачей исторического материалиста. О положительном аспекте собирательства, пусть и «от противного», говорится в следующем фрагменте, также из конволюта H:

Положительный тип коллекционера — одновременно представляющий собой осуществление идеи коллекционирования в той мере, в которой он освобождает вещи от рабства утилитарности — следует описывать в соответствии со словами Маркса: «Частная собственность сделала нас столь глупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является нашим лишь тогда, когда мы им обладаем, то есть когда он существует для нас как капитал или когда мы... его потребляем[6]».

Для Беньямина истинные коллекционеры, выступающие противоположностью известным нам коллекционерам, сопротивляются требованиям капитала, делая «бесполезными» объекты, составляющие их коллекции; таким образом, они способны разгадать скрытый исторический смысл накапливаемых вещей:

В коллекционировании решающее значение имеет то, что объект избавляется от всех своих изначальных функций, чтобы установить максимально близкие отношения с объектами того же рода. Это отношение диаметрально противоположно использованию и подпадает под необычную категорию «полноты». Что значит эта «полнота»? Это грандиозная попытка преодолеть совершенно иррациональный характер простой подручности объекта путем его интеграции в новую, специально разработанную историческую систему — коллекцию. И для истинного коллекционера каждая отдельная вещь в этой системе становится энциклопедией всего знания эпохи, пейзажа, индустрии, владельца, у которого она была получена. Наивысшее очарование для коллекционера представляет процесс заключения конкретного предмета в магический круг, где тот, охваченный последним трепетом (трепетом от приобретения), окаменевает. Все, что запомнилось, думалось, осознавалось, теперь становится постаментом, рамой, пьедесталом, печатью его владений. Не стоит думать, что коллекционеру чужд topos hyper-uranios, содержащий, согласно Платону, вечные идеи вещей. Конечно, он утрачивает самого себя. Но он способен встать на ноги, ухватившись за соломинку; и из туманного океана, окутывающего его чувства, словно остров всплывает новоприобретенный предмет. Коллекционирование представляет собой разновидность практической памяти и среди всех профанных проявлений «близости» оно наиболее убедительно. Таким образом, даже малейший акт политического осмысления в некотором смысле составляет эпоху в антикварной торговле. Мы здесь конструируем будильник, пробуждающий китч прошлого и заставляющий его «собраться»[7].

«Здесь» относится к «Пассажам», и тем самым Беньямин обозначает собственный проект материалистической истории Парижа девятнадцатого столетия как коллекцию (он действительно сохранился для нас исключительно в виде коллекции фрагментов, цитат и записей). Частично этот отрывок возникает в более раннем эссе «Я распаковываю свою библиотеку», в котором Беньямин уже охарактеризовал себя как коллекционера. В этом автобиографическом тексте он среди прочего предсказывает исчезновение коллекционера положительного типа, так как его роль переходит к общественной коллекции:

...феномен коллекционирования теряет всякий смысл вместе с потерей своего субъекта. В то время как общественные коллекции в социальном плане могут быть не такими предосудительными, а в научном — более полезными, чем частные, все же лишь эти последние действительно бережно относятся к своим экземплярам. А в остальном я знаю, что над этим типом, о котором я сегодня говорю и который я выставил перед вами ex officio, сгущается ночь. Но, как говорит Гегель, сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением темноты. Коллекционера поймут только после его исчезновения[8].

Понятие положительного коллекционера может оказаться трудным для понимания не только потому, что этот тип исчез, но еще и потому, что на его месте возникло два отдельных, хотя и взаимосвязанных феномена. Первый из них — современная частная коллекция, в противоположность личной коллекции Беньямина — связан с теми «глупыми и односторонними» коллекционерами, для которых объекты существуют лишь в той мере, в которой те буквально ими обладают и их потребляют. Второй — это общественная коллекция, музей. Именно он затрудняет понимание идеи Беньямина, признававшего эту сложность и писавшего, что общественная коллекция представляется не такой предосудительной в социальном плане и более полезной в научном. Здесь Беньямин намекает на общепринятое, недиалектическое представление о музее как о прогрессивном историческом явлении, представление, которое емко выражено в заглавии книги документов о зарождении государственных художественных учреждений в начале XIX века — «Триумф искусства для публики»[9]. Мы начинаем понимать подлинное значение этого «триумфа» (кто именно внутри этой «публики» извлек из него выгоду) после знакомства с беньяминовской критикой образовательной программы, выдвинутой на рубеже веков Социал-демократической партией и «поставившей проблему популяризации знания», которая, согласно Беньямину, «не была решена».

Никакого решения и не могло быть найдено, пока объектом образовательной работы считалась публика, а не класс... [Социал-демократы] думали, что знание, которое обеспечивало власть буржуазии над пролетариатом, позволит пролетариату освободиться от этой власти. В действительности знание, оторванное от практики, неспособное ничего сообщить пролетариату о его классовом положении, не представляло опасности для угнетателей. Особенно это относилось к знанию, связанному с гуманитарными науками. Оно сильно отстало от экономики, не будучи затронуто переворотом в экономической сфере. Его использовали лишь чтобы поощрять, предоставлять разнообразие, пробуждать интерес. История пережила встряску, и в результате возникла история культуры[10].

История культуры, которой Беньямин противопоставляет исторический материализм[11], и есть именно то, что предъявляет музей. Он вырывает объекты из их изначального исторического контекста, но не ради политического осмысления, а чтобы создать иллюзию универсального знания. Помещая объекты, возникшие в конкретных исторических условиях, в овеществленный исторический континуум, музей фетишизирует их. Это, по словам Беньямина, «может увеличить бремя сокровищ, взваленное на спину человечества. Но это не дает человечеству силы стряхнуть их с себя, чтобы завладеть ими»[12]. В этом коренится подлинное отличие коллекции, описанной Беньямином, от знакомой нам музейной коллекции. Музей конструирует историю культуры, оперируя своими объектами независимо от материальных условий как их собственной, так и нынешней эпохи. В беньяминовской коллекции объекты также изымаются из истории, но к «ним бережно относятся», поскольку собраны они в соответствии с политическим восприятием момента. Отсюда их различие: «Историзм выражает вечный образ прошлого, исторический материализм — его опыт... Задача исторического материализма заключается в том, чтобы осуществить опыт истории, изначальной для каждого настоящего. Он обращается к сознанию настоящего, подрывающему исторический континуум»[13].

* * *

Именно это сознание настоящего, а также обусловленный им опыт прошлого вызвали к жизни музейные фикции Бротарса. Он больше не мог под видом положительного коллекционера выполнять задачу исторического материалиста. Взамен — в память об этой устаревшей фигуре — он принял другое обличье — положительного директора музея. «Секцией XIX века» открывается основанный им «под давлением политических взглядов того времени»[14] «Музей современного искусства, Отдел орлов» — «эта выдумка, эта мешанина была связана с политическими событиями 1968 года, то есть с типом политических событий, общих для всех стран»[15]. «Музей» был открыт лишь спустя несколько месяцев после мая 1968 года, когда Бротарс со знакомыми художниками, студентами и политическими активистами принял участие в захвате Дворца изящных искусств в Брюсселе. Действуя солидарно с политическими манифестациями, проходившими по всей Европе и США[16], они заявили, что музей захвачен в знак протеста против контроля над бельгийской культурой со стороны официальных институций и против системы, видящей в культуре лишь очередную форму капиталистического потребления[17].

Но даже с учетом его участия в политической акции с четко поставленными целями отнюдь не легко увидеть, в чем, по Бротарсу, состоит аналогия между ней и его фиктивным музеем. Когда оккупация подходила к концу, Бротарс написал открытое письмо, адресованное друзьям и датированное 7 июня 1968 года. Начиналось оно следующим образом:

Тишина и спокойствие. Здесь был совершен фундаментальный жест, проливающий свет на культуру и стремления некоторых людей ее тем или иным образом контролировать: это означает, что культура — податливый материал.

Что такое культура? Я пишу. Я взял слово. Я являюсь посредником на час или на два. Я говорю я. Я снова выражаю личную позицию. Я боюсь анонимности. (Мне бы хотелось контролировать смысл культуры.)[18]

Бротарс не только признает, что культура покоряется тем, кто ее контролирует, но и признается, что сам бы хотел осуществлять над ней контроль. Будучи тем, кто освоил профессию художника (что он сознательно сделает только через четыре года) и кто участвовал в захвате музея, кто колебался между ролью посредника и выражением личной позиции, Бротарс вел себя в корне двулично. Он иронически подтверждает свое двуличие в письме, в котором объявляет об открытии своего музея ровно через три месяца. В то время как захватчики Дворца изящных искусств в Брюсселе пытались оспорить власть министров культуры, Бротарс делает свое объявление прямо от их имени, указав в шапке письма: «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КУЛЬТУРЫ. Остенде, 7 сентября 1968 года»[19], и подписав его: «Один из министров, Марсель Бротарс». В письме говорится:

Мы имеем удовольствие сообщить покупателям и любопытствующим об открытии Отдела орлов Музея современного искусства.

Работы находятся на подготовительной стадии: их завершение определит дату, когда мы надеемся явить миру поэзию и пластические искусства в их едином блеске.

Мы надеемся, что наша формула «незаинтересованность плюс восхищение» прельстит вас[20].

Подразумевая, что музей желал бы прельстить «покупателей и любопытствующих» псевдокантианской формулой «незаинтересованность плюс восхищение», Бротарс, возможно, подверг институционализированный модернизм самой обтекаемой и тем не менее точной критике. И это не последний раз, когда он оказывается втянут в игру обольщения.

Следующее письмо (которое, как показал Бенджамин Бухло, в значительно измененном виде легло в основу «индустриальной поэмы» под названием «Музей») предваряет действительное открытие Музея современного искусства. Это первое открытое письмо, написанное от имени одного из музейных отделов (в данном случае — Отдела орлов) и представляющее собой еще один пример противоречивой позиции Бротарса:

Я солидарен со всеми начинаниями, имеющими целью объективную коммуникацию, что предполагает революционную критику нечестного использования тех необыкновенных средств, которыми мы располагаем: прессы, радио, черного [sic] и цветного телевидения.

Но что подразумевается под «объективной коммуникацией» в письме, которое начинается так:

МУЗЕЙ ...Прямоугольный директор. Круглая служащая... ...Треугольный кассир. Квадратный охранник...

и заканчивается словами:

...людям вход воспрещен. Здесь играют ежедневно до скончания времен[21].

Через неделю Музей современного искусства, Отдел орлов, Секция XIX века «официально» открылся в доме-мастерской Бротарса на улице Пепиньер в Брюсселе. Несмотря на (или подтверждая?) предостережение «людям вход воспрещен»[22], открытие посетили около шестидесяти приглашенных представителей художественного сообщества, а с торжественной речью на нем выступил Йоханнес Кладдерс, директор Городского музея в Мёнхенгладбахе. Гости могли лицезреть пустые ящики для картин, предоставленные по такому случаю компанией Menkes Continental Transport, с нанесенными по трафарету типичными предупредительными знаками вроде «хранить в сухом месте», «обращаться осторожно» и «хрупкое содержимое»; а также тридцать открыток с репродукциями таких «мастеров» французской живописи XIX века, как Давид, Энгр, Курбе, Месонье и Пюви де Шаванн. К одной из стен была прислонена лестница, двери комнат были пронумерованы, видимо, обозначая собой залы, на окнах были написаны слова museé/museum, которые можно было прочесть снаружи. По ходу мероприятия демонстрировались слайды рисунков Гранвиля.

Бротарс описал свою «Секцию XIX века» два месяца спустя в открытом письме:

ПОЭМА Я директор. Мне наплевать. Вопрос? Почему ты это делаешь?

ПОЛИТИКА Отдел орлов Музея современного искусства, Секция XIX века, был действительно открыт 27 сентября 1968 года в присутствии ведущих представителей гражданского и военного мира. Были произнесены речи на тему судьбы Искусства (Гранвиль). Были произнесены речи на тему судьбы Искусства (Энгр). Были произнесены речи на тему отношения между институционализированным и поэтическим насилием. Я не хочу и не могу раскрыть вам все детали, вздохи, звезды, вычисления этих вводных дискуссий. Я сожалею об этом.

ИНФОРМАЦИЯ Благодаря помощи фирмы по перевозке грузов и нескольких друзей мы смогли сформировать этот отдел, включающий в первую очередь:

1) ящики

2) открытки «переоцененные»

3) непрерывный показ изображений (продолжение следует)

4) преданный персонал[23]

У первоначальной музейной экспозиции Бротарса есть два ключевых, фундаментальных аспекта, непосредственно связанных с другими моментами его творчества: акцент на условиях институционального «обрамления» произведений искусства и очарованность XIX веком. Первый аспект обозначен — со всей очевидностью — наличием средств транспортировки и монтажа; имитацией вернисажа при помощи письма-извещения, приглашения, buffet froid и торжественной речи; открытками (дешевое напоминание о «переоцененности» искусства, делающей его роскошным предметом потребления)[24]; самим уподоблением мастерской художника музею. Объединяя место производства с местом рецепции, Бротарс демонстрирует их взаимозависимость и ставит вопрос об идеологической обусловленности их разделения, а именно о буржуазно-либеральных категориях частного и публичного. Через три года после того, как Бротарс превратил свою мастерскую в музей, Даниель Бюрен, присутствовавший на его открытии, писал:

[Вместе с музеем и галереей мастерская] образует два опорных элемента одного и того же здания и одной и той же системы. Обсуждать одно (к примеру, музей или галерею) в отрыве от другого (мастерской) значит, скорее всего, вовсе ничего не подвергать обсуждению. Следовательно, всякое обсуждение системы искусства неизбежно будет сопряжено с рассмотрением мастерской в качестве единственного места, где работа создается, равно как и музея в качестве единственного места, где работа предстает взгляду[25].

В случае Бротарса этот анализ был спровоцирован решительным уничтожением уникальности каждого из этих мест путем их отождествления. Но в отличие от Бюрена, который сосредоточивает свою критику на мастерских XX века, Бротарс в своем анализе обращается к предыдущему столетию, когда состоялось окончательное отделение мастерской от музея и каждому была отведена положенная роль в художественной системе[26].

Обращение Бротарса к прошлому (о котором свидетельствуют название музейной секции, репродукции картин на открытках, Гранвиль) и «совершенно старомодная аура буржуазной культуры XIX века вокруг многих из его работ» заставляют зрителей считать их «очевидно устаревшими и не относящимися к современному искусству»[27]. Однако именно в увлеченности Бротарса XIX веком — во многом разделяемой Беньямином (Бодлер, Оффенбах, Гранвиль, реклама, мода, китч) — по-настоящему проявляется его понимание настоящего. Ведь именно в начале XIX века романтизм, в котором Бротарс видит источник современного понимания культуры, овладел искусством и снабдил его готовым алиби для отчуждения от социальной действительности. Тогда же — для институционализации этого алиби — возник и музей. Идеалистическая концепция искусства, навязанные ему системы классификации, выстроенная для него история культуры — все это было создано музеем в ходе его развития на протяжении прошлого столетия. Институциональная «переоцененность» искусства имела побочный эффект, который Беньямин назвал «распадением культуры на товары»[28], а Бротарс — «преобразованием искусства в товар»[29]. По словам Беньямина, это «составляет тайную тему искусства Гранвиля»[30], что, безусловно, понимал и Бротарс.

Дилемма современного искусства конца 1960-х — периода, когда оно пыталось высвободиться из-под двойного гнета музея и рынка и вступить в политическую борьбу своего времени — своими корнями уходит в XIX век. Бротарс, работая как археолог настоящего, отыскал этот исходный пункт с помощью своей четырехлетней фикции, первым эпизодом которой была Секция XIX века.

* * *

В течение года, пока Секция XIX века оставалась открытой, и вплоть до «закрытия» Музея современного искусства на «Документе 5» в 1972 году Бротарс периодически публиковал открытые письма, на которых стоял фирменный штамп музея. (Там могло стоять наименование отдела Département des Aigles, написанное от руки или нанесенное штампом, равно как и более полное название Musée d’Art Moderne, Section Littéraire, Département des Aigles, напечатанное на пишущей машинке.) За эти письма отвечала Литературная секция фиктивного музея[31]. Как бы в соответствии с беньяминовским определением задачи исторического материалиста — «осуществить опыт истории, изначальной для каждого настоящего» — главная особенность этих писем заключалась в постоянной рефлексии и переосмыслении прежней деятельности, предыдущих работ и деклараций[32]. За их часто комичным и противоречивым тоном скрывалось серьезное, последовательное (и, пожалуй, неоправданное) стремление перенять у культурной индустрии ее способность подчинять себе индивидуального автора. Бротарс непрерывно комментирует не только свое творчество, но и работы коллег. «В пластических искусствах, — говорил он, — я мог примкнуть лишь к своим противникам»[33]. Действительно, в эпоху концептуального искусства, к которому иногда упрямо относили работы Бротарса, Литературная секция может быть понята как критика наивного убеждения концептуализма в том, что ему удалось выйти из-под господства механизмов институционализации, распространения и коммерциализации искусства[34]. Бротарс противопоставляет само слово «литературный» (с его опять же «унизительными», архаическими обертонами) предположительно новаторским понятиям «искусства как идеи» или «искусства как языка».

Церемония, отмечающая закрытие Секции XIX века Музея современного искусства, прошла в брюссельском доме Бротарса. Сразу вслед за этим Секция XVII века открылась в альтернативном пространстве под названием A 37 90 89, расположенном в Антверпене. В приглашении на мероприятие говорилось, что гостям будет предложен автобус, следующий к месту проведения выставки: «От Брюсселя до Антверпена пятьдесят километров. Некогда размышлять об этом музее. Я думал с помощью скобок, внутри которых не было слов»[35]. Обновленная секция по составу была сходна с музеем на улице Пепиньер, за исключением того, что открытки с репродукциями живописи XIX века были заменены на открытки с репродукциями полотен Рубенса. Секция оставалась открытой ровно неделю.

Спустя несколько месяцев Секция XIX века в ином виде возобновила свое существование (всего на два дня) на выставке «между 4» в Городском кунстхалле Дюссельдорфа. На этот раз Бротарс отобрал и развесил восемь картин, взятых из Музея изобразительных искусств Дюссельдорфа, тем самым на короткое время придав пространству временной экспозиции вид музейного зала[36]. Развеска картин в два ряда по четыре вызывала в памяти способы развески XIX века, а размещение картин в соответствии с их формой и размером наводило на мысль о более раннем, восходящем к XVIII веку музеологическом подходе, при котором картинные галереи образовывали своего рода «декор», внутреннее убранство помещения[37]. Подобно многим другим художественным интервенциям Бротарса, работа «Секция XIX века (еще раз)» — не более чем жест, однако этот жест имел серьезные последствия. Деятельность музеев в настоящее время состоит преимущественно в перестановке объектов-фетишей, будь то в пределах постоянных или временных экспозиций, и эти реконфигурации доказывают лишь то, что выстроенная музеем история культуры способна претерпевать бесконечные метаморфозы без ущерба для идеологии историзма. К слову, об интересующем Бротарса столетии. Достаточно вспомнить новый парижский Музей Орсе, эту «Секцию XIX века» гигантских размеров. Экспонаты, доставленные из Лувра и галереи Же-де-Пом, а также вывезенные из французских предместий, ныне сгруппированы в столь величественном месте, что их политическое осмысление оказывается полностью сведено на нет[38].

* * *

Фиктивный музей Бротарса затем материализовался как Секция кино в доме №12 на площади Бургплац в Дюссельдорфе. В объявлении сообщалось, что начиная с января 1971 года по четвергам с двух дня до семи вечера там будут показывать «дидактические фильмы». По периметру подвального помещения, в котором разместилась Секция кино, Бротарс расставил различные предметы, снабдив каждый из них нанесенным по трафарету порядковым номером или буквой — «рис. 1», «рис. 2», «рис. А», — словно иллюстрации в старинной энциклопедии. Среди объектов, помеченных таким «дидактическим» способом, были лампочка, стул, страница отрывного календаря от 12 сентября, футляр для аккордеона и склеечный пресс. В сундуке возле стены вместе с другими предметами лежал экземпляр книги Жоржа Садуля «Изобретение кино». К стене, на которой были написаны слова Musée и Museum, примыкал деревянный корпус фортепиано, украшенный надписью Les Aigles. Отказавшись от повторной демонстрации этих предметов в музее Мёнхенгладбаха на следующей выставке под названием «Теория фигур», Бротарс тем не менее пронумеровал другие: картонную коробку, часы, зеркало, курительную трубку, а также маску и дымовой снаряд[39]. И снова этот причудливый набор отражает былой шарм девятнадцатого столетия, времени собственно «изобретения кино»[40]. Кроме того, здесь мы впервые в истории музейных фикций видим образование коллекции. Но раз «положительный коллекционер» уже исчез, Бротарс может воскресить его образ только путем присвоения порядкового номера каждому объекту. «Если мы верим смыслу надписи, — замечал Бротарс, — то объект приобретает иллюстративный характер, отсылая к своего рода роману об обществе»[41]. Но можем ли мы в это верить? Служит ли Секция кино напоминанием лишь о том типе коллекции, в которой «объект избавляется от всех своих изначальных функций», чтобы каждая отдельная вещь стала «энциклопедией всего знания эпохи»?

Признание Бротарса в том, что он стал творцом в компенсацию за невозможность стать коллекционером, находит буквальное воплощение в его работе под названием «Моя коллекция», представляющей собой «коллекцию» документов (снабженных опять-таки порядковыми номерами) с различных выставок, в которых художник принимал участие. Работа была выставлена в Wide White Space Gallery на Кельнской художественной ярмарке 1971 года. Вместе с этим по инициативе Финансовой секции Музей современного искусства «из-за банкротства» был выставлен на продажу. Объявление о продаже, напечатанное на специальной суперобложке, в которую было завернуто девятнадцать экземпляров каталога ярмарки, гласило: «Музей современного искусства (1970–1971) продается по причине банкротства». Но, видимо, на музей не нашлось покупателя[42], потому что следующим летом в Городском кунстхалле Дюссельдорфа открылась его самая амбициозная инкарнация — Секция фигур.

* * *

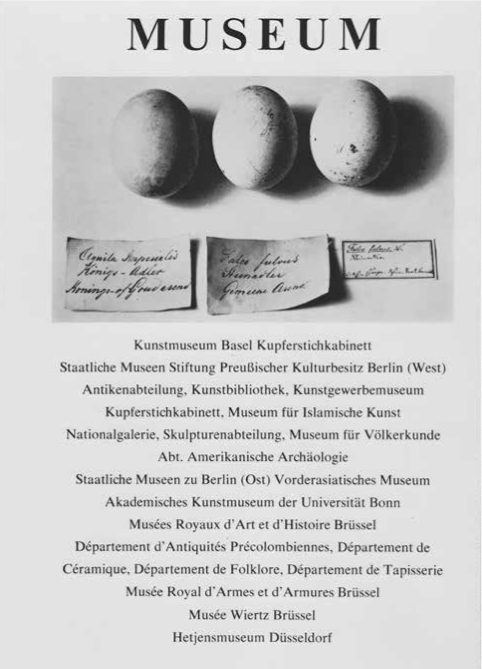

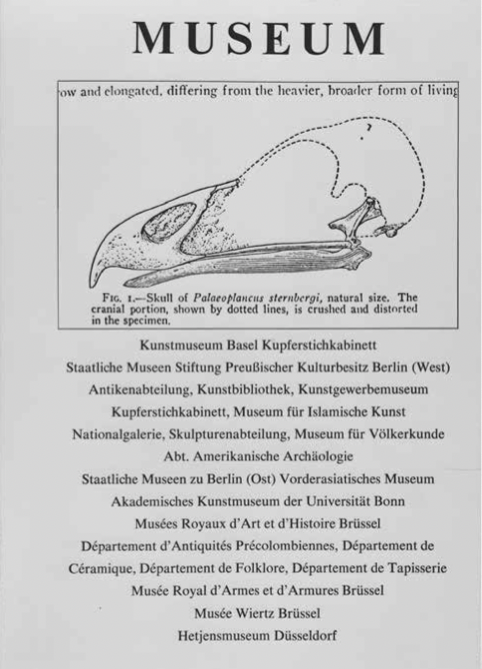

Секция фигур включала в себя 266 предметов, изображающих орлов. Они были заимствованы у сорока трех «настоящих» музеев, а также частных собраний, в том числе собственной коллекции Бротарса, и были упорядочены по дате «от олигоцена до наших дней». Выставленные в витринах, повешенные на стены, расставленные по отдельности, все экспонаты были снабжены табличками, на которых по-английски, по-французски и по-немецки было написано: «Это не произведение искусства». Это была «формула, полученная путем слияния понятия Дюшана и антитетического понятия Магритта»[43]. В разделе «Метод» первого из двух томов выставочного каталога эти два понятия — реди-мейд и то, что Мишель Фуко в эссе «Это не трубка» назвал «разобранной каллиграммой», — проиллюстрированы репродукциями «Писсуара» Дюшана и «Предательства образов» Магритта соответственно[44]. Следом идет текст Бротарса:

Публика встречает здесь следующие произведения искусства: орлы всех разновидностей, некоторые из них нагружены весомыми историческими символами. Характер этой встречи задается надписью в отрицательной форме: «Это не... это не произведение искусства». Это означает только одно: Публика, насколько же ты слепа!

Таким образом, либо информация эффективно сыграла свою роль в том, что называется современным искусством, и в этом случае всякий орел просто становится частью метода; или надпись кажется чистой бессмыслицей (то есть не соответствует уровню дискуссии, например, о правильности идей Дюшана и Магритта), и тогда выставка снова подчиняется классическим принципам: орел в искусстве, истории, этнологии, фольклоре[45]...

Возможны две интерпретации в зависимости от того, насколько действенно современное искусство: либо музей Бротарса противостоит истории культуры, либо он предстает всего лишь ее частным случаем, предметом которого является орел[46].

Секция фигур представляет собой наиболее «полную» коллекцию Бротарса, по-настоящему «грандиозную попытку», говоря словами Беньямина, «преодолеть совершенно иррациональный характер простой подручности объекта путем его интеграции в новую, специально разработанную историческую систему». И перед этой новой системой стоит цель «эпохального» масштаба — уничтожение другой системы. Как показали реди-мейды Дюшана, функция художественного музея (и художника, находящегося под его дискурсивным контролем) состоит в том, чтобы в отношении каждого своего объекта провозглашать: «Это произведение искусства». Таблички Бротарса переворачивают это высказывание за счет формулы Магритта «Это не трубка». Очевидно тавтологичное высказывание «Это произведение искусства» разоблачается как произвольное указание, пустая репрезентация[47].

«Проект выставки, — писал Бротарс, — основан на тождестве орла как идеи и искусства как идеи»[48]. Но «орел как идея» в данном случае оборачивается таким широким разнообразием объектов — от картин до комиксов, от окаменелостей до пишущих машинок, от этнографических экспонатов до логотипов, — что их соседство друг с другом не может не показаться «сюрреальным». Однако, когда у Бротарса спросили, не напоминает ли ему «это притязание охватить художественные формы настолько же далекие друг от друга, насколько простой предмет может быть далек от традиционной картины» о «встрече швейной машинки и зонтика на операционном столе», в ответ он просто изложил музейную систему классификации:

Гребень, традиционная картина, швейная машинка, зонт, стол могут занимать места в различных секциях музея в зависимости от классификации. Мы видим скульптуру в одном пространстве, живопись — в другом, керамику и фарфор... чучела животных... Каждое пространство, в свою очередь поделенное на участки, может стать секцией — змей, насекомых, рыб, птиц — включающей различные отделения — попугаев, пеликанов, орлов[49].

Секция фигур показывает странный характер музейной организации знания, сталкивая нас с другим, «невозможным» порядком. В этом отношении фикция Бротарса тяготеет к археологии, первоначальному методу Фуко, разработанному им в противовес истории культуры. Книга «Слова и вещи», как пишет Фуко,

...вызвана к жизни одним из произведений Борхеса. Точнее — смехом, прозвучавшим под влиянием его чтения, смехом, который колеблет все привычки нашего мышления... В этом произведении цитируется «некая китайская энциклопедия», в которой говорится, что «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами». Предел нашего мышления — то есть совершенная невозможность мыслить таким образом — вот что сразу же открывается нашему взору, восхищенному этой таксономией; вот какое экзотическое очарование иного способа мыслить предстает перед нами под покровом аполога[50].

Невозможно мыслить таким образом, объясняет Фуко, потому что Борхес «изымает место, безгласную основу, на которой существа могут совмещаться друг с другом... Коротко говоря, изъят знаменитый „операционный стол“[51]». Цель Фуко — показать, что место, позволяющее нам совмещать разнородные сущности, является местом дискурса и что дискурсивные образования претерпевают столь кардинальные исторические трансформации, что становятся совершенно несовместимы друг с другом. В то же время Фуко показывает, что наша собственная историзирующая система мысли, возникшая в начале XIX века, представляет знание в виде непрерывного линейного развития, тем самым скрадывая несовместимость[52]. Наша история культуры универсализирует — и в конечном итоге психологизирует — знание, уводя его в бесконечную регрессию истоков[53].

Название, которое Бротарс дал Секции фигур — «Орел от олигоцена до наших дней», — не что иное, как пародия на этот историзирующий проект. Под заголовком «Рисунок 0» во втором томе каталога опубликован следующий текст Бротарса:

Подобные репрезентации опасны. Зачастую они погружают вас в своего рода анестезию, после которой невозможно очнуться. Быть сильно испуганным. Не знать. Наконец, беззаветно восхищаться. Величественная репрезентация искусства и величественная репрезентация орла. От олигоцена до наших дней — все это очень возвышенно. Почему олигоцен? Связь между окаменелостью орла, найденной в третичных слоях в результате раскопок, и различными формами, в которых являет себя символ, вероятно, весьма отдаленная, если она вообще существует. Но «геология» должна была заявить о себе в этом (сенсационном) названии, придать ему налет ложной научности, сделать очевидным то, что символ Орла был выбран необдуманно, без предварительного обсуждения[54].

В рамках истории культуры категории, появившиеся в конкретный исторический момент — такие как искусство, — никогда не ставятся под вопрос; следовательно, искусство видится чем-то, что родилось вместе с «самим человеком» и его «творческим инстинктом». Схожим образом сугубо исторический феномен коллекционирования психологизируется, понимается как надысторический, кросскультурный импульс[55]. Получается, что музей, упрощенно понятый как институт, служащий местом хранения коллекции, существовал всегда в качестве «естественного» ответа на «нужды» коллекционера. Невзирая на то, что музей — институт, возникший в ходе развития современного буржуазного общества, историки культуры возводят его происхождение, как и происхождение коллекций, к «незапамятным временам».

Ни одна культурная история музея не обходится без обращения к странной, хотя и считающейся классической, книге Юлиуса фон Шлоссера под названием «Кунсткамеры и кабинеты редкостей Позднего Возрождения», впервые увидевшей свет в 1908 году. Директор Музея истории искусств Вены — музея, само название которого служит данью уважения истории культуры (и который предоставил Секции фигур орлиные доспехи), — Шлоссер начинает книгу с краткого рассуждения об универсальности свой темы:

Всякому, кто возьмется писать историю коллекционирования от истоков, во всех его разнообразных ответвлениях и проявлениях — а эта тема представляла бы интерес как для психологии, так и для истории культуры, — возможно, не следует пренебрегать изучением gazza ladra и тех разнообразных и полезных сведений, которые можно почерпнуть, наблюдая инстинкт собирательства [Sammeltrieb] в животном мире[56].

Шлоссер восстанавливает эволюционную лестницу коллекций от низших ступеней, от собирательского инстинкта сорок-воровок, детей и «дикарей», до легендарных коллекций инков и ацтеков, Аладдина из «Тысячи и одной ночи» и, в конечном итоге, подбирается к истории: сокровищницы древнегреческих храмов как музеи, средневековые кафедральные соборы как музеи, галереи древностей эпохи Возрождения как музеи. Только после этого перечисления Шлоссер непосредственно переходит к центральной теме своей книги — Wunderkammer, кабинету редкостей. Именно в кабинете редкостей замка Амбрас он видит непосредственного предшественника Музея истории искусств, «предысторию» которого он и намеревался написать.

Всякий, кому доводилось читать описания Wunderkammer или cabinet des curiosités, счел бы глупостью идею о том, что музеи ведут от них свое происхождение, в силу абсолютной несовместимости их принципов отбора объектов и их систем классификации с нашими собственными[57]. Позднеренессансный тип коллекции отнюдь не эволюционировал в современный музей. Напротив, он исчез. Его единственная связь с сегодняшними коллекциями заключается в том, что некоторые его «редкости» в итоге обосновались в наших музеях (или музейных отделах) естественной истории, этнографии, декоративного искусства, оружия и доспехов, истории... а иногда и в художественных музеях.

Разумеется, Секция фигур не реанимирует кабинет редкостей. Скорее она служит напоминанием о богатстве и разнообразии его объектов, равно как и об их музейной «реклассификации» в течение XIX века. На передней и задней сторонах обоих томов каталога Секции фигур Бротарс перечислил все музеи, у которых он позаимствовал орлов:

Базельский художественный музей, Отдел гравюры и рисунка / Государственные музеи Берлина, Фонд прусского культурного наследия ... Музей исламского искусства / Национальная галерея, Отдел скульптуры ... Королевский музей армии и военной истории, Брюссель / Музей Антуана Вирца, Брюссель ... Отдел этнографии Британского музея, Лондон / Имперский военный музей, Лондон / Музей Виктории и Альберта, Лондон ... Национальный музей американских индейцев, Фонд Хея, Нью-Йорк / Музей армии, Дом инвалидов, Париж / Музей декоративного искусства, Париж ... Музей современного искусства, Отдел орлов, Брюссель, Дюссельдорф.

Этот список самим перечислением городов и типов музейных учреждений указывает на истинное историческое измерение современных «общественных» коллекций — на их неразрывную связь с властью, причем не только с имперской властью, которую символизирует орел, но и с властью, установленной их системами знания. Но что более важно, он указывает на отношение имперской власти к знанию-власти[58]. Согласно последним исследованиям в радикальной критической теории, этноцентричное, патриархальное «знание» представляет не меньшую значимость для империалистических режимов, чем все военные вторжения со времен Наполеона и до наших дней.

* * *

Параллельно с Секцией фигур на крупной международной выставке «Документа», периодически проходящей в Касселе, открылась Секция рекламы, на которой были представлены фотографии с дюссельдорфской выставки. Наряду с ними последняя экспозиция музея Бротарса включала еще две части. Первая — Музей современного искусства, Отдел орлов, Секция современного искусства — экспонировалась со дня открытия «Документы» в конце июня и вплоть до конца августа. В так называемой Секции индивидуальных мифологий[59], организованной Харальдом Зееманом в Новой галерее, Бротарс нарисовал на полу черный квадрат и написал на нем белыми буквами на трех языках словосочетание «Частная Собственность». Квадрат был огражден стойками с цепями со всех четырех сторон. Слова musée/museum, уже знакомые нам по выставке на улице Пепиньер, здесь также были видны снаружи, только на этот раз их сопровождала пометка «Рис. 0», которую можно было прочесть лишь изнутри помещения. Не обошлось и без типичных музейных указателей «вход», «выход», «касса», «гардероб» и т.д., рядом с которыми неизменно стояли пометки «рис. 1», «рис. 2», «рис. 0»... В начале сентября фикция сменила название и характер. Теперь это был Музей старого искусства, Отдел орлов, Галерея XX века. Черный квадрат был нарисован заново, но уже с другим текстом:

Писать Красить Копировать Изображать Говорить Формировать Мечтать Обмениваться Делать Информировать Власть[60]

Эти три финальных жеста вместе образуют неутешительный прогноз, касающийся новой фазы в истории музея, той фазы, современниками которой мы ныне являемся: сочетание выставок как формы пиара с окончательным сведением искусства к частной собственности и эволюцией художественных стратегий в сторону абсолютной лояльности власти. Бротарс не дожил до осуществления своих мрачных предсказаний сегодня, когда культурная индустрия подчинена интересам корпораций, а фигура коллекционера как исторического материалиста навсегда ушла в прошлое. Но он предвидел, что станет с его собственным Музеем современного искусства:

Основанный в 1968 году в Брюсселе под давлением политических взглядов того времени, этот музей закрывает свои двери на «Документе». На смену его одиночеству и героизму благодаря кунстхалле Дюссельдорфа и «Документе» придет нечто похожее на освящение.

Стало быть, вполне логично, что теперь он застынет в скуке. Конечно, это романтическая точка зрения, но что поделаешь? Идет ли речь об Иоанне Богослове или об Уолте Диснее, символ орла на уровне письма обладает особенным весом. Как бы то ни было, я пишу эти строки, то есть я понимаю романтизм как ностальгию по Богу[61].

С искусством Бротарса я впервые познакомился благодаря двум статьям Бенджамина Бухло: Buchloh B. Marcel Broodthaers: Allegories of the Avant-Garde // Artforum, № 9, May 1980; Buchloh B. The Museum Fictions of Marcel Broodthaers // Bronson P., Gale A. (eds.) Museums by Artists. Toronto: Art Metropole, 1983. Мне также повезло работать вместе с Бухло как с приглашенным редактором над специальным выпуском журнала October, посвященным Бротарсу (№ 42, Fall 1987). Кроме того, он одолжил мне личные копии множества документов, которыми я пользовался в процессе написания настоящего текста. Помимо собственно текстов Бротарса, среди источников, оказавшихся незаменимыми в реконструкции отдельных аспектов его музейных фикций, следует выделить магистерские диссертации Дирка Снауварта (Snauwaert D. Marcel Broodthaers. Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, Section des Figures. Der Adler vom Oligozän bis heute: Een Analyse. Rijksuniversiteit, Gent, 1985) и Этьена Тильмана (Tilman E. Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, de Marcel Broodthaers. Université Libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres, Brussels, 1983–1984).

Примечания

- ^ «Эта проныра избежала общественной формовки. Она приняла собственную форму. Те, кто подобен ей, делят с ней анти-море. Она совершенна» (Broodthaers M. The Mussel. Selections from Pense-Bête // October, № 42, Fall 1987. P. 27).

- ^ Бротарс, анонс выставки, Galerie Saint-Laurent, Брюссель, 1964 год.

- ^ Broodthaers M. Comme du beurre dans un sandwich // Phantomas, № 51–61, Decembre 1965. P. 295–296; цит. по: Pelzer B. Recourse to the Letter // October, № 42, Fall 1987. P. 163.

- ^ Buchloh B. Introductory Note // October, № 42, Fall 1987. P. 5.

- ^ Benjamin W. Das Passagen-Werk. Bd. 1. Frankfurt: Suhrkamp, 1982.S. 280.

- ^ Ibid. S. 277. Следом за данным тезисом Маркса Беньямин приводит другой, его разъясняющий: «На место всех физических и духовных чувств стало простое отчуждение всех этих чувств — чувство обладания».

- ^ Ibid. S. 271.

- ^ Беньямин В. Я распаковываю свою библиотеку // Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. С. 433–444.

- ^ Holt E. (ed.) The Triumph of Art for the Public. Garden City: Anchor Books, 1979.

- ^ Benjamin W. Eduard Fuchs, Collector and Historian // One-Way Street and Other Writings. London: New Left Books, 1979. P. 355–356.

- ^ Поскольку в 1892 году Энгельс определил исторический материализм как «тот взгляд на ход всемирной истории, который конечную причину и решающую движущую силу всех важных исторических событий находит в экономическом развитии общества, в изменениях способа производства и обмена, в вытекающем отсюда разделении общества на различные классы и в борьбе этих классов между собой», это понятие породило множество споров среди марксистских теоретиков, особенно по поводу идеи единственной «конечной причины». Материалистическая концепция истории Вальтера Беньямина, развитая им во многих сочинениях и ставшая основной темой его последнего завершенного текста, тезисов «О понятии истории», представляет собой одну из наиболее тонких и сложных теорий в марксистской мысли.

- ^ Benjamin W. Op. cit. P. 361.

- ^ Ibid. P. 352.

- ^ Бротарс, открытое письмо по случаю «Документы 5», Кассель, июнь 1972 года.

- ^ Из беседы Марселя Бротарса с Юргеном Хартеном и Катариной Шмидт, которая была напечатана в пресс-релизе выставки «Секция фигур: Орел от олигоцена до наших дней» (Кунстхалле Дюссельдорфа, 1972). Цит. по: Borgemeister R. Section des Figures: The Eagle from Oligocene to the Present // October, № 42, Fall 1987. P. 135.

- ^ В открытом письме из Касселя от 27 июня 1968 года Бротарс перечисляет конкретные города, где проходили политические акции: Амстердам, Прага, Нантер, Париж, Венеция, Брюссель, Лувен, Белград, Берлин и Вашингтон. Письмо перепечатано в книге: Blotkamp K. (ed.) Museum in Motion? The Art Museum at Issue. The Hague: Government Printing Office, 1979. P. 249. Названия некоторых из этих городов также появляются в его работе «Черный флаг (неограниченный тираж)». См.: Buchloh B. Open Letters, Industrial Poems // October, № 42, Autumn 1987.

- ^ Факсимиле опубликованных материалов см.: Blotkamp K. (ed.) Op. cit. P. 248.

- ^ Бротарс, открытое письмо «моим друзьям» от 7 июня 1968 года, Дворец изящных искусств. Цит. по: Ibid. P. 249.

- ^ По словам Бенджамина Бухло, морской курорт Остенде — «наименее вероятное место расположения офиса министра культуры, которое только можно было найти в Бельгии» (Buchloh B. Op. cit. P. 91).

- ^ Бротарс, открытое письмо от 7 сентября 1968 года, Остенде. Цит. по: Blotkamp K. (ed.) Op. cit. P. 249.

- ^ Бротарс, открытое письмо от 19 сентября 1968 года, Дюссельдорф. Цит. по: Ibid. P. 250.

- ^ В силу отсутствия у нас французской революционной традиции, слово people лишено политических коннотаций слова peuple, которое также переводится как «массы, множество, толпа, низшие сословия». Бенджамин Бухло отмечает различие между текстами открытого письма и пластиковой таблички под названием «Музей, 1968»: «Слова „людям вход воспрещен“ — в которых слышны классовые и политические коннотации — измененына более гротескные и авторитарные „детям вход воспрещен“» (Buchloh B. Op. cit. P. 96).

- ^ Бротарс, открытое письмо «дорогим друзьям» от 29 ноября 1968 года, Париж.

- ^ «Стоит ли художественная открытка с изображением картины Энгра пару миллионов?» (Бротарс, цит. по: Buchloh B. Formalism and Historicity — Changing Concepts in American and European Art Since 1945 // Speyer A.J., Rorimer A. (eds.) Europe in the Seventies: Aspects of Recent Art. Chicago: Art Institute of Chicago, 1977. P. 98).

- ^ Бюрен Д. Функция мастерской // Художественный журнал, № 90, 2013. С. 96.

- ^ О том, что в XIX веке это отделение было предметом спора, свидетельствует попытка Алоиса Гирта сделать Берлинский музей своего рода студией. Сам музей содержит единственное напоминание об этой попытке — сочиненную Гиртом надпись на фризе здания. См. статью «Постмодернистский музей» в наст. изд.

- ^ Buchloh B. Op. cit. P. 98.

- ^ Benjamin W. Op. cit. P. 360.

- ^ Broodthaers M. To Be ‘Bien Pensant’... or Not to Be. To Be Blind // October, № 42, Fall 1987. P. 35.

- ^ «Этому [интронизации товара] соответствует диссонанс между его утопическим и его циническим элементом. Его утонченность в изображении мертвых объектов соответствует тому, что Маркс назвал „теологическими ухищрениями“ товара. Она находит выражение в specialité — эксклюзивной товарной марке, появляющейся в это время в индустрии предметов роскоши, карандаш Гранвиля превращает всю природу в такой товар. Он изображает их в том же духе, в каком реклама — это слово появляется тоже тогда — начинает представлять свой объект. В конце концов он сходит с ума» (Беньямин В. Париж, столица XIX столетия // Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 159).

- ^ Из-за того, что музей Бротарса был фикцией, порой сложно разобраться, какие секции являются «реальными», а какие существуют лишь в контексте его эллиптичных заявлений. Таким образом, можно сказать, что Литературная секция существует лишь постольку, поскольку Бротарс время от времени указывал ее в шапке письма. Сам художник дважды уточнял список секций — в анонсе Секции кино в 1971 году и во втором томе каталога Секции фигур в 1972 году. Он выглядит следующим образом: Секция XIX века, Брюссель, 1968; Секция XVII века, Антверпен, 1969; Секция XIX века (повтор), Дюссельдорф, 1970;Секция кино, Дюссельдорф, 1971; Секция фигур, Дюссельдорф, 1972. Однако кроме них были еще Финансовая секция на кельнской художественной ярмарке в 1971 году, Секция рекламы,Секция современного искусства и Секция старого искусства, Галерея XX века на «Документе 5» в 1972 году. Анонс выставки пластиковых табличек в книжном магазине в Сен-Жермен-де-Пре содержит название еще одного музейного подразделения — M.U.SE.E.D’.A.R.T./CAB.INE.T D.ES. E.STA.MP.E.S./ Département des Aigles (Музей искусства, Кабинет эстампов, Отдел орлов). В каталоге 1974 года (Broodthaers M. Catalogue/Catalogus.Bruxelles: Palais des Beaux-Arts, 1974. P. 26) Бротарс упоминает Документальную секцию (за которую он благодарит Эрмана Даледа), а в некоторых посмертно изданных каталогах список дополняется еще и Фольклорной секцией.

- ^ Исчерпывающий анализ открытых писем см.: Pelzer B. Op. cit.

- ^ Broodthaers M. Ten Thousand Francs Reward // October, № 42, Fall 1987. P. 45. Один коллега Бротарса удостоился его особенно язвительной политической критики — это Йозеф Бойс.Обсуждение письма Бротарса к Бойсу (написанного в форме «найденного» письма Оффенбаха к Вагнеру) по поводу отмены выставки Ханса Хааке в музее Гуггенхайма в 1971 году см.: Germer S. Haacke, Broodthaers, Beuys // October, № 45, Summer 1988. Впервые о своем «музее» Бротарс объявил в письме к Бойсу от 14 июля 1968 года: «Мы объявляем о создании в Брюсселе Музея современного искусства. Никто в это не верит».

- ^ Этот аспект открытых писем широко обсуждается Бенджамином Бухло в нескольких текстах, посвященных Бротарсу. См. главным образом: Buchloh B. Formalism and Historicity; Buchloh B. Open Letters, Industrial Poems.

- ^ Бротарс, открытое письмо «дорогим друзьям» от 10 мая 1969 года, Антверпен.

- ^ Так как за пределами Германии функции художественного музея (хранящего коллекцию) и функции выставочного павильона (где проходят временные экспозиции), как правило, совмещает одна и та же институция, преобразование Бротарсом первого во второй утрачивает свой смысл в нашем контексте. Следует также отметить, что Kunsthalle является порождением XIX века в той же мере, что и Kunstmuseum.

- ^ Серия инсталляций, созданных Бротарсом в 1973–1974 годах уже после упразднения фиктивного музея, носила общее название «Декорации».

- ^ См.: Mainardi P. Postmodern History at the Musée d’Orsay // October, № 41, Summer 1987.

- ^ Broodthaers M. Op. cit. P. 43.

- ^ Как сказал Бротарс: «Я бы никогда не достиг такого многообразия с технологическими объектами, чья уникальность обрекает сознание на мономанию: минималистическое искусство — робот — компьютер» (Ibid.).

- ^ Ibid.

- ^ Однако на само объявление покупатель нашелся. Девять подписанных Бротарсом каталогов были проданы арт-дилеру Михаэлю Вернеру.

- ^ Ibid. P. 47.

- ^ Broodthaers M. Methode // Der Adler vom Oligozän bis heute. Bd. 1. Düsseldorf: Städtische Kunsthalle, 1972; см. также: October, № 42, Fall 1987. P. 152–153. В разделе каталога, посвященном методу, под именем Магритта Бротарс просто пишет: «Читайте текст М. Фуко „Это не трубка“». См.: Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999.

- ^ Broodthaers M. Adler, Ideologie. Publikum // Der Adler vom Oligozän bis heute. Bd. 1. S. 16.

- ^ Бротарс дает почувствовать, насколько хорошо выучен урок современного искусства, помещая отзывы посетителей выставки во втором томе каталога. См.: Die Meinung des Publikums // Ibid. Bd. 2.

- ^ Более полный анализ «метода» Бротарса см.: Borgemeister R. Op. cit.

- ^ Broodthaers M. Section des Figures // Der Adler vom Oligozän bis heute. Bd. 2. S. 19. Отождествление искусства с орлом наводит на мысль о языковом замещении, которое Бротарс ни разу конкретно не упоминает. Во французском языке выражение Il n’est pas un aigle означает «Он звезд с неба не хватает». Следовательно, можно допустить, что ремарка Ceci n’est pas un objet d’art рядом с изображением орла направлена на отрицание распространенной ассоциации искусства с гениальностью. Однако главным образом Бротарс связывает образ орла не с гением, а с властью. См.: Ibid. S. 18–19.

- ^ Broodthaers М. Ten Thousand Francs Reward. P. 46.

- ^ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 28.

- ^ Там же. С. 30. «...операционный стол для зонтика и швейной машины. Если странность их встречи и обнаруживается, то это благодаря этому и, этому в, этому на, прочность и очевидность которых гарантирует возможность их совмещения» (Там же. С. 29).

- ^ Именно этому противостоит исторический материалист: «[Исторический материалист] предоставляет другим растрачиваться в борделе историзма на шлюху „Когда-то-в-былые-времена“. Он не теряет самообладания: ему достанет мужской силы взорвать континуум истории» (Беньямин В. О понятии истории // Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 247).

- ^ См.: Фуко М. Указ. соч. С. 349–356.

- ^ Broodthaers М. Section des Figures. S. 18.

- ^ См.: Taylor F.H. The Taste of Angels: Art Collecting from Ramses to Napoleon. Boston: Little, Brown & Co., 1948: «Двадцатилетний опыт кураторства и руководства американскими музеями убедил меня, что феномен художественного коллекционирования слишком инстинктивен и распространен, чтобы сводиться исключительно к моде или жажде славы. Это сложное и неукротимое выражение внутренней индивидуальности, своего рода дьявол, которым зачастую бывают одержимы великие личности».

- ^ Schlosser J. von. Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance: ein Beitrag zur Geschichte des Sammelwesens. Braunschweig: Klinkhardt & Biermann, 1978. S. 1.

- ^ Описание различных кабинетов редкостей см.: Impey O., MacGregor A. (eds.) The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe. Oxford:Clarendon Press, 1985. Заглавие этого издания — отсылающее к симпозиуму, посвященному трехсотлетней годовщине Музея Ашмола, — это пример забывчивости традиционных историков искусства в отношении вопросов, поставленных археологией Фуко перед историей культуры.

- ^ Конечно, эксплицитным анализом знания/власти Фуко займется уже в «генеалогической» фазе своей интеллектуальной биографии, следующей за публикацией «Археологии знания». «Секция фигур» предвосхищает данное исследовательское направление, хотя Фуко мог этого и не знать, поскольку его первая генеалогическая работа «Надзирать и наказывать» вышла в 1975 году, через три года после «закрытия» музея Бротарса.

- ^ Мы не можем не задаться вопросом, была ли эта абсурдная категория выдумана специально, чтобы ее мог высмеять Бротарс.

- ^ Разумеется, слово pouvoir (власть) — это еще и глагол, означающий «быть в состоянии, иметь возможность», но это единственное слово в списке, которое во французском языке является равным образом существительным — отсюда двусмысленность надписи.

- ^ Бротарс, открытое письмо, Кассель, июнь 1972 года