Атака на холст

Как выстроить максимум связей между искусством СССР и Европы? Стоит ли это делать? В своей статье, впервые опубликованной в журнале GARAGE Russia № 8, куратор отдела «Исследования» Музея современного искусства «Гараж» Валентин Дьяконов ищет корни мрачного соцреализма — «сурового стиля» — и выясняет, что общего у плевка Никиты Хрущева, зубов Джаспера Джонса и ножа Лучо Фонтаны. Редакция портала «Артгид» благодарит редакцию журнала GARAGE за возможность републикации этого прекрасного текста.

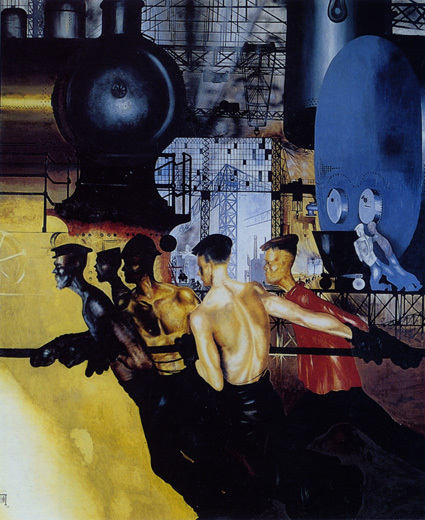

Виктор Попков. Строители Братска. Фрагмент. 1960–1961. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Виктор Попков. Строители Братска. Фрагмент. 1960–1961. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

«Картина не есть подобие чего-то. Это такая же вещь, как и всё, нас окружающее»[1], — пишет график Владимир Конашевич в статье о Сезанне и Матиссе, написанной по свежим впечатлениям от возвращения коллекций Щукина и Морозова на стены Пушкинского музея в 1955 году. Один из фигурантов критической статьи «О художниках-пачкунах» в газете «Правда» 1936 года счастлив видеть полотна французских модернистов снова и надеется, что их освобождение из запасников станет свидетельством реставрации профессиональных навыков его молодости и что «настоящее искусство» одержит победу над продукцией станковистов сталинской эпохи.

В тексте Конашевича чувствуется ретроспективизм, характерный для оттепели, но, кроме того, своей репликой он (скорее всего, сам того не зная) вступает в диалог с новейшими поисками выхода из модернистской субъективности, ведущимися на Западе. В конце 1950-х возникает новое понимание картины — новые технологии идут вразрез и с ранним модернизмом, и с послевоенным ташизмом.

Художники нового поколения игнорируют оппозицию между авангардом и китчем, описанную в знаменитой статье критика и теоретика Клемента Гринберга «Авангард и китч» (1939). Для них одинаково неприемлемы как абстрактные, так и фигуративные холсты, претендующие на конструирование потустороннего, относительно зрителя, пространства коллективных и индивидуалистических иллюзий[2]. Чтобы преодолеть магнетизм и харизму творца, они используют ряд техник и приемов, взятых из других, нехудожественных профессий. Успев сделать несколько работ по заказу правительства Муссолини, итальянец Лучо Фонтана начинает серию «Пространственных концептов» (1949–1968) — поверхностей с разрезами и отверстиями, сделанными при помощи ножей и шила. «Механическое повторение жеста Фонтаны, отнимающее у произведения семантическую глубину и подлинность, может стоять в одном ряду с трудом неквалифицированного и анонимного технического работника»[3], — отмечает Энтони Уайт в монографии о художнике. Этот прием «рельефно подчеркивает сконструированность иллюзии»[4], которой является картина-пространство. В США предшественник попарта Джаспер Джонс «вторгся в ранее нетронутое пространство “чистой живописи”», по выражению критика Люси Липпард, нейтрализовав разрыв между искусством и жизнью[5].

Отметим, что прорыв к «жизни» в противовес «иллюстративности» и «парадности» картины сталинской эпохи был одной из целей обновления советской живописи в 1950-е. «Картины Джонса с номерами, как и флаги с мишенями, еще четче демонстрировали насыщенность поверхности, схожую с двухмерными объектами анонимных практиков народного искусства, — отмечает в монографии о попарте и фольклоре Томас Кроу. — Монотонный и трудоемкий процесс погружения обрывков ткани в горячий воск больше напоминал домашнее рукоделие, нежели блеск масляной живописи»[6]. Еще более радикальная работа Джонса, «Картина, укушенная человеком» (1961), представляет собой покрытую воском поверхность со следами зубов, предположительно, самого художника. Не имея отношения к арсеналу производственных технологий рабочего и домохозяйки, эта работа тем не менее находится в одном ряду с практиками Фонтаны, который «отрицает тенденцию высокого модернизма к сублимации и игнорированию тела»[7]. Можно сказать, что зубы выступают максимально доступным инструментом для homo sapiens, вообще не требующим квалификации.

В советском искусстве столь агрессивных прорывов за пределы холста практически не наблюдается. Пространство картины сакрально для соцреализма, ибо она — дом высшей реальности, временное место жительства изображенных на ней персонажей и вместилище «должного» или, если воспользоваться формулировкой из статьи «О художниках-пачкунах», «подлинной действительности». Есть два известных нам исключения, и они характерны для общего контекста развития и интерпретации произведений в СССР. Оба художника занимались в студии Элия Белютина, возникшей около 1955 года и впоследствии названной «Новая реальность». Художник Марлен Шпиндлер, по воспоминаниям современников, набрасывался на холст с бытовыми инструментами и делал в нем дыры и прорези, повторяя — вряд ли осознанно — практики Фонтаны. Другой студент Белютина, Леонид Мечников, после столкновения студии с Первым секретарем ЦК Никитой Хрущевым на выставке «ХХХ лет МОССХ» в Манеже (1962), обводит карандашом то место, куда руководитель страны плюнул в разгар полемики с экспериментаторами. Если до этого художественная продукция студии представляла собой экспрессионистские этюды, созданные в согласии с ретроспективистскими тенденциями оттепели, то включение физиологической жидкости в работу сближает ее с картиной-вещью в понимании Фонтаны и Джонса (или, вернее, интерпретаторов их творчества). То, что перед нами очевидный акт насилия и унижения художника, свидетельствует как о политической обстановке, так и о том, как модернизм и модернизация в СССР взаимодействовали на социальном уровне. Стоит отметить, что Хрущев критиковал художников студии от лица народа в целом и пользовался, как и Джонс при создании «Картины, укушенной человеком», наиболее доступным человеку инструментарием. Практики Фонтаны и Джонса тоже регулярно описываются как насилие, вторжение в далекую от повседневной жизни сферу, попытка проткнуть эту сферу и выпустить из нее воздух (вернее, воздушную перспективу или самоценность художественных средств).

Такие атаки на холст, частые и системные на Западе, в СССР производились крайне редко. Важная причина заключается в разнице экономического давления в советском и капиталистическом обществах. Для Фонтаны важной мотивацией служило превращение модернистской картины в товар. Он мечтал о картине, которая не была бы ни объектом, ни формой, не имела бы «ничего общего с буржуазным потреблением, красотой объекта на продажу»[8]. Советский художник (художница) и занимался своим делом относительно централизованного работодателя и заказчика — творческого союза, осуществлявшего процедуру оценки и признания результатов. Послевоенные художники Запада хотели вернуть картину в состояние невинности и погруженности в «реальное». Советский художник, напротив, изначально невинен в той степени, в которой он или она неспособен повлиять на символический порядок композиции и сюжета, утвержденный органами идеологического контроля. В системе патернализма художник, как и большинство сограждан, — всего лишь ребенок, зависящий от сценариев и моделей поведения, принятых взрослыми за него и до него. Возможно, этим объясняется и особая роль графики и детских иллюстраторов в послевоенном искусстве. Примеры столь проницательных суждений об искусстве, как у Конашевича, почти не встречаются в официальной печати, а младшие коллеги Конашевича — Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Илья Кабаков, работавшие иллюстраторами детских книг, — сделали впечатляющие успехи в деконструкции «взрослого» языка советской живописи. Опыт обращения к реальному ребенку учит распознавать модусы патерналистского языка и его риторические приемы.

Есть еще одна причина того, что поиски западных художников не были полностью восприняты экспериментаторами в СССР. Хотя инструменты и ремесло были в центре внимания профессиональных художников, осознающих постоянную необходимость классового подхода и отображения труда, использование этих средств не рассматривалось как демократизирующая практика институтами контроля и распределения заказов потому, что советский художник, как тогда считалось, создает не произведения, а само общество (отсюда вопрос Хрущева скульптору Эрнсту Неизвестному в ходе столкновения в Манеже: «Почему вы так уродуете лица советских людей?»). Тем не менее в эпоху оттепели происходят фундаментальные по советским меркам изменения в области художественного производства. На уровне подцензурных работ имеет смысл говорить о борьбе со станковостью в искусстве и связанным с ней восстанием прикладников, боровшихся за автономию и самостоятельность своих областей. Параллельно с этим принципиально иное место, по сравнению со сталинской эпохой, занимают в картинах социалистического реализма рабочие и женщины. В живописи и скульптуре сталинской эпохи они играли роль объектов власти и/или взгляда, подчинялись социальной стратификации, установленной идеологами в соответствии с текущими задачами.

Послесталинское культурное сообщество ощущало необходимость конструирования новой истории и, в частности, истории искусства. В то же время лояльные советской власти образца 1920-х группы художников, особенно беспредметных (конструктивисты, супрематисты, ранний «Бубновый валет»), остаются либо вне истории, либо упоминаются в качестве отрицательных героев с теми же характеристиками, что и в сталинское время. Связка формализма и космополитизма в эпоху оттепели смягчается, но не отменяется совсем. Эти ярлыки готовы к использованию в любой подходящий момент, и художественные идеологи нередко приравнивают формальные поиски и стремление вписаться в международный контекст к желанию продаться, стать частью капиталистической, а не плановой экономики. Советская культура перемещает отвлеченность и абстракцию на нижние этажи художественного производства — в область иллюстрации, частной жизни, персональных изысканий.

К тому же в сфере управления искусством инерция сталинской эпохи еще сохранялась, по крайней мере в кадровой политике. Председателем Академии художеств СССР не мог стать художник, ушедший в сторону от тех формул социалистического реализма, которые сложились в предыдущую эпоху. Официальная риторика тем не менее постепенно меняется. В качестве своеобразного синтеза тезиса о вредности «формализма» и антитезиса о наличии недостатков («парадности») выступает понятие о «творческой индивидуальности», которую должен иметь художник, а различия в манере и стиле разных советских художников становятся предметом отдельных статей. Свобода творчества не отрицается, но «наша свобода — это свобода людей, которые по велению сердца идут с партией, с народом»[9]. Формулировка Владимира Серова (президент Академии художеств СССР в 1962 –1968 годах. — Артгид) является парафразом выступления Михаила Шолохова на Втором Всесоюзном съезде советских писателей (1954), на котором автор «Тихого Дона» заявил, что каждый литератор в СССР «пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу»[10]. И в самой формуле, и в факте ее переработки на уровне художественной администрации видна зависимость от формулировок «старших братьев» и «родителей». Ирония этого заимствования заключается в том, что для художников — включая опытных работников идеологического фронта — связь с литературой представляется все более тягостной. С административной точки зрения попытки утвердить свою независимость от литературы проявились в организации первого Съезда советских художников. На нем новоизбранный глава Академии художеств СССР Борис Иогансон определил самый главный недостаток советского искусства — «иллюстративность. Замысел, сюжет, типаж и даже настроение художественного произведения… даются в качестве иллюстрации некоего готового тезиса»[11].

Альтернатива этому, известная ныне как «суровый стиль», возникала прямо на глазах делегатов съезда. Во многих произведениях 1950– 1960-х годов мы видим тип композиции, который предполагает размещение действующих лиц (или предметов) картины по прямой линии, горизонтально. Этому стилю на протяжении 1960х годов суждено было стать столь же общепринятой манерой, что и отрицавшийся его создателями социалистический реализм академического извода. «Суровый стиль» близок живописи группы «Общество станковистов» (ОСТ) и ее ярчайших представителей — Александра Дейнеки и Юрия Пименова. И Дейнека, и Пименов становятся в 1950е годы образцами для молодых художников, официальными новаторами, практически неприкосновенными. В периодике тех лет отрицательные оценки их творчества, преобладавшие в официальной критике после войны, постоянно пересматриваются. Дейнека к тому же становится одним из членов бинарной оппозиции, призванной описать широкий стилистический разброс советского искусства. В пару к нему ставится Аркадий Пластов, художник, которого в послевоенные годы критиковали за «импрессионизм, формалистически понятый». В конце 1950х его статус круто меняется: Пластова объявляют ведущим художником деревенской темы. Противопоставление Пластова и Дейнеки становится общим местом художественной публицистики. Так, художник Евгений Кибрик пишет в журнале «Творчество»: «Мир Пластова и мир Дейнеки — это разные стороны нашей действительности»[12].

Другими источниками «сурового стиля» послужили ранние картины Сергея Герасимова и Павла Соколова-Скаля. Горизонтальную композицию мы видим на полот- нах Герасимова «На Волхове. Рыбаки» (1928 –1930) и «Клятва сибирских партизан» (1933). Мотив бесконечного движения, ограниченного только рамой картины, разрабатывает Соколов-Скаля в картине «Путь из Горок» (1929).

На творчество Дейнеки ориентируются Павел Никонов, Таир Салахов, Николай Андронов, братья Ткачевы, Петр Оссовский и другие. Близко к манере Пластова работают Владимир Стожаров и Владимир Гаврилов. Наиболее «левая» часть молодых художников знала и «Бубновый валет». Как вспоминает участник «Группы девяти» Михаил Никонов, «свой стиль наша группа создавала, взяв за образец раннего Кончаловского, Машкова, Фалька, Ларионова, Гончарову»[13]. Очевидны отсылки к искусству «Бубнового валета» и для искусствоведа Дмитрия Сарабьянова, отмечающего у художников «сурового стиля» еще и «тяготение к монументализму и суровой правде»[14]. Насколько «суровой» была «правда» молодых соцреалистов? Плоскостная композиция у художников «Бубнового валета» исходит, помимо прочего, из мещанской фотографии на память. «Иные из бубнововалетских портретов начала 1910х годов образовывали в совокупности как бы некий “серийный”, то есть продолжающийся из картины в картину “автопортрет” всего сообщества, персонажами которого могли становиться и члены бубнововалетского окружения», — замечает Глеб Поспелов[15]. Точно так же выставки «Бубнового валета» благодаря плотной развеске походили на одно продолжающееся на стене произведение. Оба момента — желание надеть маску, переодеться в некоего персонажа и стремление создать произведение, у которого иллюстративные и сюжетные аспекты были бы менее важны, чем архитектонические, — характерны и для «сурового стиля». У представителей «сурового стиля» встречается и ориентация на автопортрет и портрет коллег в образе рабочих (так, например, Андронов в картине «Плотогоны» изображает художницу Наталию Егоршину).

Мы можем предположить, что на место примитива — лубка и городской вывески, которыми вдохновлялся «Бубновый валет», — пришел соцреализм в своей массе, превративший образ рабочего в часть массовой визуальной культуры. «Суровостильцев» могла на деле вдохновлять лапидарность исполнения, характерная для самых именитых соцреалистов, которую на словах они спешили отрицать. Самый, пожалуй, знаменитый художник «сурового стиля» — Виктор Попков — учился у лауреата Сталинской премии Евгения Кибрика, бывшего ученика Павла Филонова и автора картины «Ленин приехал!» (1956). Страсть к переодеваниям в «рабочего», надевания его маски, созданной, по сути, предыдущим поколением, — искренняя, без снижения и иронии, игра в труд. Художник переживает своеобразный дауншифтинг, радикально демократизируя и социальный состав персонажей, и свое место в их ряду.

Позднейшая критика считает лучшими произведениями «сурового стиля» несколько картин. К ним принадлежат, в первую очередь, «Геологи» Павла Никонова, «Плотогоны» Николая Андронова и «Строители Братска» Виктора Попкова. Особая значимость первых двух произведений объясняется, в первую очередь, тем, что они подверглись жесткой критике после выставки «XXX лет МОССХ» в московском Манеже. На заседании Идеологических комиссий ЦК КПСС в 1963 году Никонову и Андронову пришлось объяснять свое искусство, но поддержки они не добились. В результате и тот, и другой испытывали трудности с получением заказов и участием в выставках на протяжении нескольких лет. Споры, впрочем, сопровождали их творчество и в конце 1950-х годов. Большинство упоминаний их работ в ранней периодике оттепели — негативные.

Правда, есть и характерные исключения из этого правила. Например, картина Павла Никонова «Октябрь» (1955–1956), на которой изображены революционные солдаты на отдыхе в несколько условных петербургских декорациях, получила благословение пионера революционной темы Павла Соколова-Скаля. В статье для журнала «Творчество» он хвалит полотно Никонова, а также вплетает в интерпретацию важнейшие для «оттепели» фигуры. Ему кажется, что «на переднем плане у костра вот-вот появятся фигуры двух великанов поэтов героического времени — Маяковского и Блока в страстном идейном поединке»[16].

С одной стороны, видно, что классику социалистического реализма не хватает в картине Никонова классицистического конфликта — двух противостоящих друг другу персонажей, версии Гектора и Ахилла (или двух братьев с одноименной картины Соколова-Скаля). С другой стороны, его положительный отклик является важным свидетельством признания Павла Никонова в качестве продолжателя традиций официального искусства.

Первые упоминания творчества Николая Андронова в прессе также, в общем, положительные. В статье «Современная тема — это главное!» редакция журнала «Искусство» пишет о картине «Строители Куйбышевской ГЭС»: «Конечно, картина эта не лишена недостатков. Есть в ней и известная сырость, незавершенность, некоторая схематичность. Но в целом это значительное произведение»[17]. Однако положительный отзыв Германа Недошивина в 1960 году о картине Никонова «Наши будни» сопровождается в журнале «Творчество» уточняющей сноской: «Картина Никонова, безусловно, страдает утрированием образов. <…> произведение его по образам, по общему художественному строю оказалось мало связанным с нашей действительностью»[18].

Поиск типа «современного человека», по мнению современника, являлся главной задачей «сурового стиля», ведь картины Попкова и Андронова — это «тип молодого современника, человека гражданской совести.., но вовсе не творческая индивидуальность, осознающая себя таковою»[19]. К началу 1960х годов и преемственность по отношению к 1920-м годам, и «современность» как жизнь «народа» сливаются в единой концепции «романтики наших дней»: «Для современного направления в нашей живописи характерно желание создавать образы лаконичные, монументальные, суровые и простые, характерно стремление… уйти от “болтливости” рассказа»[20].

Ритмическая последовательность, в которой представители «народа» как будто выезжали перед зрителем на своеобразной конвейерной ленте, считалась самым прямым выражением «современности». Композиции «сурового стиля» можно сравнить и с витринами для новых людей-товаров.

Герои полотен «сурового стиля» — геологи (Павел Никонов), строители (Виктор Попков), ремонтники (Таир Салахов), рыбаки (Петр Оссовский) — всегда во множественном числе и идентифицированы через профессию, а не общественное положение. Они действуют в бескрайних просторах, на новых стройках и позируют в момент краткой паузы в бесконечном движении. Беспокойство и пессимизм, которые они проецируют вовне даже в самых статичных композициях, соотносимо с политическим положением рабочих в эпоху оттепели. Расстрел демонстрации в Новочеркасске 1962 года и множество подобных случаев в других регионах СССР, описанных в монографии Владимира Козлова «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе», свидетельствует о проблемах переходного периода от тоталитарной и популистской одновременно модели Сталина к послевоенной эпохе, обнаружившей нужду в экономической реформе.

Параллельно с возникновением «сурового стиля» происходит и широкомасштабное восстание прикладников в борьбе за независимость от логики сталинского холста и рамок станковой живописи. Художники «второстепенных» жанров писали открытые письма, выступали на заседаниях СХ СССР, создавали теоретические статьи о форме и смысле своей деятельности. Но в первую очередь отстаивание особых законов упомянутых жанров велось путем разработки формальных приемов — организации пространства, выбора определенной техники и так далее. Перед ведущими станковистами проблема формы не стояла, ибо внешние признаки стиля были уже найдены и артикулированы в многочисленных статьях и постановлениях. А положение декоративно-прикладного искусства, его эстетика и принципы стали одной из важнейших тем профессиональной полемики в эпоху оттепели. Уже с 1954 года разработка вещей повседневного обихода начинает привлекать особое внимание. Декоративно-прикладная секция МОССХ в предыдущие годы не решала вопросов внедрения той или иной разработки в производство. Промышленную необходимость того или иного предмета быта оценивали в торговом отделе при Моссовете, «где абсолютно художников нет и где не смотрят на художественные качества»[21]. Статус прикладников повышался одновременно с теоретическим осмыслением проблем декоративно-прикладного искусства. Начало проблематизации этой сферы было положено Моисеем Каганом, автором труда по теории культуры «Морфология искусства». В первом номере журнала «Искусство» за 1956 год была опубликована его статья «О сущности и специфике прикладного искусства». Она дала старт дискуссии, которая послужила поводом мастерам декоративно-прикладного искусства выступить в печати не с теоретическими, а с практическими замечаниями. Член декоративно-прикладной секции МОССХ Евгений Рачев даже предложил выделить из Союза художников отдельный, независимый Союз прикладников, ссылаясь на опыт стран «народной демократии»[22].

Программа восставших лучше всего артикулирована Владимиром Конашевичем, который в специальной статье четко и недвусмысленно описывает проблемы современной ему книги. Он критикует так называемую тональную манеру, то есть академическую иллюстрацию: «“Тональная (или тоновая) манера” плоха в любых руках, и плоха тем, что она обычно излишне черна (по тону она отрывается от страницы текста); что рисунки, как правило, делались слишком большими, чтобы параднее выглядели на выставках, и при сильном уменьшении становились неясными, неразборчивыми; что печатались они другим способом, чем текст, и на другой бумаге (иногда и в другом полиграфическом предприятии!); что таким образом совершенно уничтожалась книга как цельный организм»[23]. Таким образом, недостатки иллюстраций проистекают из ориентации художников на «станковое» произведение. Двумя годами ранее Конашевич в частном письме признавался: «Я не терплю в детской книге разгильдяйской “реалистической” живописи, когда форма теряется в суматохе мазков»[24]. Интересно, что в своей статье 1961 года Конашевич пользуется термином «сделанность», который принадлежит к словарю авангардистов — в частности, к словарю Павла Филонова. В наброске, посвященном творчеству Сезанна и Матисса, процитированном в начале нашей статьи, Конашевич идет еще дальше: «Картина… имеет свой смысл и свое назначение, как книга — свое, стол, лампа — тоже свое. Потому она, как все вещи, самозаконна»[25].

Революционный смысл борьбы за автономию оформителей не ускользнул от органов надзора. В сборнике документов архива ЦК КПСС мы находим, например, постановление Комиссии ЦК, в котором критикуются редакторы московских газет. Они «публикуют чрезмерно большое количество иллюстраций», в результате чего не осталось места для «текстовых материалов, в которых была бы раскрыта ответственная тема»[26].

Примечания

- ^ Конашевич В. Сезанн и Матисс // В. Конашевич. О себе и о своем деле. Воспоминания. Статьи. Письма. М.: Детская литература, 1968. С. 275.

- ^ Коллективная и индивидуалистическая иллюзии сводятся, по сути, к иллюзии контроля над формой и содержанием работы и страхом утраты контроля. Художниксоцреалист контролирует утвержденный в передовице сюжет, практик абстракции контролирует автономию формы от повествовательных стратегий массовой культуры. Этот страх можно интерпретировать в психоаналитическом ключе как вариант комплекса кастрации и паники перед «реальным» Лакана.

- ^ White, Anthony. Lucio Fontana. Between Utopia and Kitsch. Cambridge: MIT Press, 2011. P. 233. (“The mechanical repetition of Fontana’s gesture, which robs the artwork of its semantic depth and authenticity, can be aligned with the work of the unskilled and anonymous operator of machinery”. Здесь и далее перевод мой. — В.Д.)

- ^ Ibid. P. 245. (“Throws the constructedness of the illusion into high relief ”).

- ^ Lippard, Lucy. Pop Art. London: Thames & Hudson, 1967. P. 70.

- ^ Crow, Thomas. The long march of pop: art, music, and design. 1930–1995. New Haven and London: Yale University Press, 2014. P. 37. (“The number paintings, as did the flags and targets, further manifested a repleteness of surface akin to the two-dimensional objects fashioned by practitioners of folk art in the strict sense of anonymous creativity. The repetitive and labor-intensive embedding of cloth scraps into hot wax resembled domestic textile craft far more than the flourish of oil painting”.)

- ^ White, Anthony. Op. cit. P. 11.

- ^ Ibid. P. 245.

- ^ Серов В. Задачи Оргкомитета Союза Художников СССР // Искусство, 1957, No 8. С. 27.

- ^ Шолохов М.А. Речь на Втором Всесоюзном съезде советских писателей // Михаил Александрович Шолохов (интернет-ресурс). URL: m-asholohov.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st056.shtml. Дата обращения: 13.08.2016

- ^ Первый всесоюзный съезд советских художников // Искусство, 1957, No 3. С. 6.

- ^ Кибрик Е. Искусство разных эпох // Творчество, 1960, No 2. С. 20.

- ^ Цит. по: Анисимов Г.А. Духовной жаждою томим (Михаил Никонов) // Анисимов Г.А. Мира восторг беспредельный. Рассказы о художниках. М.: Мусагет: Лира, 1999. С. 369.

- ^ Сарабьянов Д.В. Николай Андронов. М.: Советский художник, 1982. С. 10.

- ^ Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М.: Советский художник, 1990. С. 36.

- ^ Соколов-Скаля П. «Октябрь» — картина Павла Никонова // Творчество, 1957, No 7. С. 8.

- ^ Современная тема — это главное! // Искусство, 1958, No 6. С. 5.

- ^ Недошивин Г. За далью даль // Творчество, 1960, No 5. С. 7.

- ^ Морозов А. Приближаясь к художнику // Костинские чтения. Наедине с совестью. Статьи об искусстве. М.: Мусагет, 2002. С. 90.

- ^ Соколов-Скаля П. Романтика наших дней // Творчество, 1961, No 1. С. 1.

- ^ ОР ГТГ, ф. 59, ед. хр. 476. С. 19.

- ^ Рачев Е. Право голоса художникам-прикладникам! // Творчество, 1959, No 4. С. 3.

- ^ Конашевич В. Реплика на статью А. Гончарова // Творчество, 1961, No 1. С. 9.

- ^ Конашевич В. Письмо С.М. Алинскому [Ваммел-Ярви, 9 августа 1959] // В. Конашевич. О себе и о своем деле. Воспоминания. Статьи. Письма. М.: Детская литература, 1968. С. 369.

- ^ Конашевич В. Сезанн и Матисс. С. 275.

- ^ Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964. Документы / Сост: Е.С. Афанасьева, В.Ю. Афиани (ответственный редактор), Л.А. Величанская, З.К. Водопьянова, Е.В. Кочубей. М.: РОССПЭН, 1998. С. 43.