«Проститутки, проститутки, вы полезные, как утки!»

Анна Матвеева размышляет о нравственности последнего жеста Петра Павленского и о сотрудничестве художников и проституток в истории искусства.

Генрих Семирадский. Фрина на празднике Посейдона в Элевсине. 1889. Холст, масло. Государственный Русский музей

Генрих Семирадский. Фрина на празднике Посейдона в Элевсине. 1889. Холст, масло. Государственный Русский музей

В который раз приходится начинать с известий о Петре Павленском: что поделаешь, если нишу производителя самых ярких событий занял именно он. Не отвертишься. Сейчас Павленского судят (причем одновременно двумя разными судами за две разные акции), и он в очередной раз потряс общественность. 27 апреля 2016 года в Преображенском суде Москвы он привлек в качестве свидетелей со стороны защиты трех проституток: оплатил им время и такси, чтобы они приехали на заседание суда и честно рассказали о том, что думают о его искусстве. Женщины пришли в суд — как были, в «рабочей униформе» — и откровенно высказались, что об акциях Павленского они знают (перед заседанием им показали видеозапись), их не одобряют, искусством не считают, но и совсем уж махровой уголовщины в них тоже не видят. И отбыли.

Со стороны Павленского это была, как обычно у него, прозрачнейшая метафора, выраженная действием: продажному и некомпетентному суду — продажные (в отличие от суда, открыто продажные уже в силу рода занятий) и некомпетентные свидетели. «Уличная проституция против государственной». Если уж у нас вместо суда фарс — так пусть будет фарс до полного абсурда. На следующее заседание суда Павленский пообещал пригласить в качестве свидетелей московских бомжей: пусть тоже выскажутся об искусстве.

На просторах социальных сетей немедленно возбудилась леворадикальная общественность. На лично Павленского ей наплевать, но тема проституции для нее болезненна, и художнику немедленно было предъявлено по всем статьям: что «проститутка — дискриминирующий термин, надо говорить “секс-работница”», что «чем он, покупающий угнетенных женщин на время и высмеивающий их занятие и их невежество, лучше их клиентов-упырей?»; что он цинично использует живых людей — этих и без того несчастных женщин, выставляя их на посмешище; что он отвратительно высокомерен, ставит одних людей ниже других (и себя) только за то, что им не повезло в жизни, и тем самым солидаризируется с теми, кто его судит — государственной машиной, а не с теми, кто ему классово ближе: униженными и оскорбленными; что он вообще не имел права раскрывать специфику работы этих женщин, потому что она презренна и «а вдруг видео увидят их родственники», хотя это противоречит высказанным там же убеждениям, что труд секс-работников должен быть дестигматизирован. Ну и так далее.

Художник и проститутка (извините, но мы будем использовать именно слово «проститутка» как исторически устоявшийся термин, не вкладывая в него морального осуждения или одобрения) — сюжет настолько же давний, насколько давно укоренены в истории и искусство, и проституция. И все же это не такое попсовое сравнение, как может показаться на первый взгляд. Сколько ни называй проституцию «древнейшей профессией», первые свидетельства о существовании ее как общественного института все же совпадают с первыми свидетельствами о существовании обществ и отдельных ремесел, а вот первые свидетельства о попытках художественного творчества относятся к эпохам дочеловеческим: рисунки и резьба по подручным материалам имели место у наших человекообразных предков еще до выделения Homo Sapiens в самостоятельный вид.

Возникает довольно интересная ситуация: именно роль проституции в обществе и восприятие этой роли меняются гораздо чаще и заметнее, чем роль искусства, насчет которой все в принципе сходятся веками. Кто такой художник — в целом всем понятно вне зависимости от века: различие в восприятии колеблется разве что от «скорее, ремесленник» во времена Средневековья и Ренессанса до «скорее, богема» с середины XIX века, но это ерунда в сравнении с эволюцией восприятия проституции. Что это такое — обычное ремесло? Презренное занятие, глубочайшее из возможных для женщины падений, выносящее ее за рамки общества? Маргинальный, но весьма пикантный бизнес? Ситуация, из которой яснее всего звучит голос угнетенного? Здесь мы не можем проследить эволюцию общественного мнения: все эти ипостаси проституции сосуществуют одновременно, одна иногда перевешивает другую, другая третью — оттого и столько копий ломается вокруг нее. И в связанном с ней искусстве в том числе.

«Просто ремесло»

Мы не знаем, были ли времена, когда проституция считалась профессией столь же обычной, как профессия кузнеца или гончара. Нам хочется в это верить, и потому веру свою мы направляем на древние культуры, от которых сохранилось меньше свидетельств. В первую очередь — на культуры до- или внехристианские, не с такой убийственной силой нормативировавшие секс исключительно официальным гетеросексуальным браком. Здесь нужно сразу отодвинуть в сторону многочисленные свидетельства о ритуальной, храмовой проституции — это другая тема. И, пожалуй, в сторону слегка отодвинутся также древнегреческие гетеры и японские гейши, чьей первоочередной задачей было составлять гостям приятную компанию, а собственно секс мог быть, а мог и не быть, причем выбор зачастую был за женщиной. Но институты гетер и гейш первыми приходят на ум, когда мы думаем о проституции как о ремесле: для этих женщин проституция была профессией, требовавшей овладения множествам навыков (и не только сексуальных: в греческих школах гетер девушек учили музыке и танцу, искусству поддержания беседы, давали достаточно широкое по тем временам образование; что до японских гейш, то первыми гейшами были и вовсе мужчины, исполнявшие на дружеских собраниях роль аниматоров-шутов, чего-то вроде тамады на свадьбе; потом это место заняли женщины, но сексуальное обслуживание клиентов также не входило в их прямые обязанности, а было возможным дополнением к основной роли — культурно-развлекательной программе). Но «просто ремесленницы» тоже были, и это была совсем другая история. В классовых древних обществах секс-услуги за деньги у аристократии не пользовались популярностью: у господина были рабыни или крепостные женщины, с которыми всегда можно и бесплатно. Лупанариями пользовались простолюдины. Социальный статус работницы лупанария мало чем отличался от статуса раба-вольноотпущеника или крестьянина: все они были одинаково презренны, однако не за то, чем они занимаются, а просто по факту происхождения.

А вот женщины, принадлежавшие к этому уникальному образованному классу — гейш, гетер, — нередко бывали экономически состоятельны. И самостоятельны. Во многих культурах такая профессия была единственным способом для женщины вести независимую жизнь. Понятно, что в топ прорывались немногие. Гетера Фрина, ставшая музой и моделью Праксителя для Афродиты Книдской и Афродиты Косской и Апеллеса для его Афродиты Анадиомены, по воспоминаниям современников, была настолько богата, что когда Александр Македонский разрушил стены Фив, Фрина предложила построить их заново на ее деньги. Она поставила лишь одно условие — на новых стенах должны были быть высечены слова: «Фивы. Разрушены Александром, восстановлены Фриной». Фиванцы отказались — видимо, несмотря на вселенскую (по тем временам) славу Фрины, стигматизация ремесла гетеры все же имела место — или благородным фиванцам просто претило принять великий дар от женщины, независимо от ее занятия?

«Блудницы»

Явилось христианство с его доктриной изначальной греховности человеческого рода, и с особым акцентом почему-то именно на секс как грех. Однако Спаситель при этом предпочитал проводить время с представителями самых презренных низов общества: мытарями (налоговую полицию не любили никогда в истории человечества), нищими, прокаженными — и, да, с блудницами, сиречь проститутками. Он даже отпустил женщину, взятую в прелюбодеянии, сказав: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень»: нужно понимать, насколько мощным было это заявление, осознавая четкое различие в христианской догматике между грехами прелюбодеяния и блуда. Блуд — любой секс вне брака (в том числе за деньги), прелюбодеяние — конкретно супружеская измена в браке, и блуд — грех не смертный, а прелюбодеяние является смертным грехом и карается много жестче.

Христианскому преданию мы обязаны множеством ренессансных образов Марии Магдалины — блудницы, бросившей свое ремесло и пошедшей за Христом, — и еще целым сонмом образов раскаявшихся блудниц. Однако вплоть до середины XIX века общество придерживалось двойной морали в отношении проституции и вообще внебрачных сексуальных практик. В викторианской Англии мораль воспарила так высоко, что книги авторов мужского и женского пола не ставили на одну полку, если только авторы не состояли в законном браке, при этом очереди в лондонские бордели занимали с полудня. Не только проституция, но и любая сексуальная активность, не освященная браком и не направленная исключительно на продолжение рода, считалась «ужас-ужас» — но все всё знали, и в первую очередь, конечно, люди искусства. Помимо творчества, для публики существовали и «запретные страницы», «запретные картины», «запретные гравюры», имевшие широкое подпольное хождение.

«На поверхность» вырывались только женщины, сумевшие сделать на своей благосклонности бизнес высшего класса. Слово «куртизанка» происходит от court — королевский двор: почти так высоко нужно было забраться, чтобы стать, например, натурщицей для скульптуры «Женщина, укушенная змеей» Огюста Клезенже — куртизанкой Аполлонией Сабатье, вдохновлявшей также Делакруа, Флобера и Бодлера.

Неудивительно, что первая сексуальная революция в Европе произошла в середине XIX века в литературе и искусстве. «Запретные картинки» просто выплеснулись наружу — в книгах Золя, Мопассана, в картинах натуралистов. Нужно отметить, что эта революция имела своей мишенью вопросы не столько половые, сколько классовые. Золя стал первым автором, у которого герой перед свиданием думает не столько о том, как соблазнить даму, сколько о том, как потом оплатить ей извозчика до дома. И с обнажением «свинцовых мерзостей жизни» пришла в открытый доступ и тема проституции как их часть. Особенно для художников: богема как образ нищей, но артистичной жизни уже начала формироваться, и благородные барышни из хороших семей там явно не могли быть поставщиками жизненного материала.

«С направлением»

Середина XIX века стала переломным моментом, когда женский вопрос вообще вышел на сцену: промышленная революция сделала труд менее зависимым от физической силы, а последовавшая революция культурная обратила внимание на непривилегированные слои общества. К тому же социальные слои начали смешиваться, и столкновение низших с высшими уже не казалось чем-то из ряда вон выходящим.

Богема как именно промежуточный слой, с одной стороны, занимающийся трудом, востребованным в высших кругах, и регулярно с ними контактирующая, с другой — сама в повседневной жизни живущая крайне небогато, была здесь на переднем крае. Получить от сиятельного патрона гонорар, который сам патрон потратил бы в ресторане за один вечер, но которого художнику хватило бы на месяц, и тут же спустить его на пьянке с друзьями за один вечер, хотя завтра будет нечем заплатить за квартиру — обычное дело не только тогда, но и сейчас. Светские леди становились натурщицами художников за большие (по меркам художников, а не леди) деньги; подругами же были богини полусвета, собутыльницы из дешевых кабаков и проститутки.

Плюс к этому надо заметить, что социальная проблематика набирала популярность, а «женский вопрос» был в ней одним из ведущих. Тема проституции в русской литературе второй половины XIX века (Достоевский, Куприн, Вересаев) — лишь верхушка айсберга обильной публицистики и публичных дебатов. Движений за освобождение проституированных женщин в те времена и в Европе, и в России было много больше, чем отражающих эти настроения писателей «с направлением» (по Достоевскому, был такой термин, обозначавший творчество социально-критической направленности: проза «с направлением», стихи «с направлением», картины «с направлением», газеты и журналы «с направлением»). Без «направления» не возникли бы ни Курбе, ни Перов. Внимание к язвам общества стало модным. А какую язву общества для художника проще обществу открыть, чем проституцию? За нищетой нужно идти в трущобы, где не живут даже художники, за угнетенностью инвалидов — в приюты, там пахнет и не всегда вам рады, а проституция — вот она, прямо за соседним столиком, улыбается и потягивает абсент. Заплати копейку, и хочешь — тащи в постель, хочешь — пиши портрет.

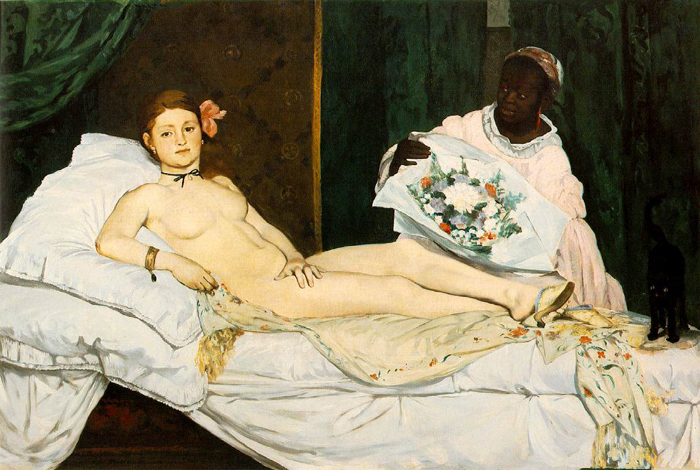

Нанимать проституток было дешевле, чем профессиональных натурщиц, зачастую первые соглашались позировать бесплатно; а нередко художник после посещения борделя писал женские тела по памяти. Проституткам мы обязаны «Авиньонскими девицами» Пикассо, «Олимпией» Мане, целыми сериями работ Тулуз-Лотрека, который в публичном доме попросту жил и там же рисовал, и еще многими произведениями, вошедшими в золотой фонд мировой живописи. Впервые в христианской истории к блудницам стали относиться как к людям, способными испытывать чувства, нередко даже противоположные их предполагающей бесстыдство профессии. «Однажды Шарль Бодлер повел свою знакомую, пятифранковую проститутку Луизу Вилледье, в Лувр, где эта многоопытная девушка, озираясь на многочисленные ню, сгорая со стыда и закрывая лицо, возмущалась, как допустили подобные непристойности ко всеобщему обозрению»[1]. Здесь впервые на сцену выходит неприглядная бытовая изнанка проституции: и в литературе (для русской литературы это, конечно, в первую очередь «Яма» Куприна), и в живописи, и графике. Да и новорожденная фотография уже начала подтягиваться.

Революция

Сексуальная революция конца 1960-х — начала 1970-х, эра хиппи и раскрепощения нравов стала также эрой, когда возникла гендерная антропология в целом — и тема проституции не осталась у нее за бортом. Художники тоже не отставали. Это опять же было не гендерное, а классовое: битники, хиппи, панки, маргиналы всех мастей перемешивались с иными маргинальными слоями (а проституция продолжала быть маргинальной). Но перемешивались уже на равных: если какой-нибудь Сезанн, покупая время проститутки и прося ее позировать, оставался на позиции покупателя-хозяина, то здесь уже ни у кого не было денег ни на что. Была бутылка пива на двоих и дорожка чего-нибудь стимулирующего на двоих же.

1970–1980-е стали первым временем, когда проституция перестала быть для художников чем-то отдельным от их мира. Богема принимала этих людей и писала, снимала, фотографировала их на равных со всеми остальными друзьями. В великом фотоальбоме Нэн Голдин «Баллада о сексуальной зависимости» вы ни за что не догадаетесь, кто из персонажей берет за секс деньги, а кто — нет. Так же, чуть позже, вы не поймете этого из снимков Мартина Парра. Полное уравнение, в том числе и по биологическим признакам: в это время впервые моделями для художников становятся проститутки-мужчины. Из просто наблюдения (или даже любования) дискурс проституции становится предметом исследования, причем исследования с равных позиций. Секс перестал быть священной коровой, им занимались все направо и налево, и то, что кто-то берет за него деньги, а кто-то — нет, оказывалось третьестепенной подробностью. Кто-то проститутка, кто-то употребляет наркотики, кто-то, как сама Нэн Голдин, в 15 лет убежал из дома, живет по подвалам и пьет по-черному. Арт-сообщество стало настолько queer, что проституция там казалась детскими игрушками в песочнице.

Конец 1980-х положил конец разгуляю. Эпидемия ВИЧ-инфекции всего за пару десятков следовавших друг за другом похорон умерших от СПИДа друзей сделала из бывших безбашенных тусовщиков поборников строгой морали. В России это случилось на десятилетие позже, но с тем же эффектом.

Голос проституции и ее рестигматизация

Пришли иные времена. Ознаменованные ростом гражданского самосознания. Оно постановило давать голос всем угнетенным группам. Проститутки тоже попали под горячую руку.

А с ними ведь всегда проблемы: многие не хотят высказываться в первый подвернувшийся микрофон. И за них начинают высказываться другие, те, у кого высказывания за унетенных — повседневная общественная нагрузка. Иногда получается хорошо. Иногда — так, как писал уже тот же Куприн:

«Так как в университете давно уже говорили о том, что Лихонин спас девушку из такого-то дома и теперь занимается ее нравственным возрождением, то этот слух, естественно, дошел и до учащихся девушек, бывавших в студенческих кружках. И вот не кто иной, как Симановский, однажды привел к Любке двух медичек, одну историчку и одну начинающую поэтессу, которая, кстати, писала уже и критические статьи. Он познакомил их самым серьезным и самым дурацким образом.

— Вот, — сказал он, протягивая руки то по направлению к гостям, то к Любке, — вот, товарищи, познакомьтесь. Вы, Люба, увидите в них настоящих друзей, которые помогут вам на вашем светлом ПУТИ. А вы — товарищи Лиза, Надя, Саша и Рахиль,— вы отнеситесь как старшие сестры к человеку, который только что выбился из того ужасного мрака, в который ставит современную женщину социальный строй.

Любка краснела, протягивала барышням в цветных кофточках и в кожаных кушаках руку, неуклюже сложенную всеми пальцами вместе, потчевала их чаем с вареньем, поспешно давала им закуривать, но, несмотря на все приглашения, ни за что не хотела сесть. Она говорила: “Да-с, нет-с, как изволите”. И когда одна из барышень уронила на пол платок, она кинулась торопливо поднимать его.

Одна из девиц, красная, толстая и басистая, у которой всего-навсего были в лице только пара красных щек, из которых смешно выглядывал намек на вздернутый нос и поблескивала из глубины пара черных изюминок-глазок, все время рассматривала Любку с ног до головы, точно сквозь воображаемый лорнет, водя по ней ничего не говорящим, но презрительным взглядом. “Да ведь я ж никого у ей не отбивала”, — подумала виновато Любка. Но другая была настолько бестактна, что, — может быть, для нее в первый раз, а для Любки в сотый, — начала разговор о том, как она попала на путь проституции. Это была барышня суетливая, бледная, очень хорошенькая, воздушная, вся в светлых кудряшках, с видом избалованного котенка и даже с розовым кошачьим бантиком на шее.

— Но скажите, кто же был этот подлец… который первый… ну, вы понимаете?..

В уме Любки быстро мелькнули образы прежних ее подруг — Женьки и Тамары, таких гордых, смелых и находчивых, — о, гораздо умнее, чем эти девицы, — и она почти неожиданно для самой себя вдруг сказала резко:

— Их много было. Я уже забыла. Колька, Митька, Володька, Сережка, Жоржик, Трошка, Петька, а еще Кузька да Гуська с компанией. А почему вам интересно?

— Да… нет… то есть я, как человек, который вам вполне сочувствует.

— А у вас любовник есть?

— Простите, я не понимаю, что вы говорите. Господа, нам пора идти.

— То есть как это вы не понимаете? Вы когда-нибудь с мужчиной спали?

— Товарищ Симановский, я не предполагала, что вы нас приведете к такой особе. Благодарю вас. Чрезвычайно мило с вашей стороны!»

Собственный голос проституции, как и собственный голос других угнетенных групп — бедняков, мигрантов, секс-меньшинств, активистов маргинальных движений — не только заслуга, но и фокус внимания искусства 2010-х. В этом качестве он давно уже не маргинален: какая маргинальность, когда сам Дэвид Лашапель еще в 2006 году выпускает фотоальбом «Художники и проститутки»! Объем работ по теме проституции у сегодняшних художников велик. Все они нацелены на то, чтобы не делать проституток объектом искусства, как это было сто лет назад, а дать им высказаться самим. Ширин Фахим из Тегерана создает полноразмерные скульптуры проституированных женщин (это в Иране, стране со строгой мусульманской моралью!) в сюрреалистически-абсурдных позах, показывая, какой разрыв существует между ними и реальностью. Наши Александр Вилкин и Виктория Бегальская в сотрудничестве с ассоциацией секс-работниц «Серебряная роза» делают кукольный спектакль «Пояс Афродиты» и последующую конференцию с участием самих секс-работниц, чтобы дать им голос. Ну и вот, пожалуйста, Петр Павленский, который издевательски предоставляет проституткам голос (причем платит им только за время, мнение они могут высказывать какое угодно, но оно в любом случае будет осмеяно обществом просто из-за статуса девиц). Таких действий много и будет еще больше.

Но так и не понятно, что они делают — дестигматизируют проституцию или заново рестигматизируют ее, как хорошенькая барышня у Куприна проститутку Любку.

Примечания

- ^ Федотова, Е. Опасные впечатления: импрессионисты и проститутки // Артхроника / Елена Федотова. — 2009. — № 3. — С. 82.