Нужно в Нижний

Студенты магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» поехали в Нижний Новгород, чтобы погрузиться в местный художественный контекст. Они исколесили район Соцгорода, разведали, что происходит в нижегородских художественных галереях и мастерских, зашли в местный крематорий поразмышлять о смерти и даже успели съездить в моногород Выкса, где проходит знаменитый фестиваль «Арт-Овраг», а художники со всей России расписывают граффити слепые стены многоэтажек. В заключение слушатели программы собрали для «Артгида» небольшой путеводитель, рассказав о том, что обязательно нужно увидеть в Нижнем.

Студенты первого и второго курсов магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» с преподавателями на фоне мозаики Дмитрия Арсенина. Нижний Новгород, улица Юлиуса Фучика, 1. Фото: Надя Колдаева

Студенты первого и второго курсов магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» с преподавателями на фоне мозаики Дмитрия Арсенина. Нижний Новгород, улица Юлиуса Фучика, 1. Фото: Надя Колдаева

Выездные практики — не просто старая добрая традиция факультетов и отделений истории искусства, но и важный этап профессионального становления. Такие поездки помогают расширить профессиональные горизонты и научиться как смотреть, так и видеть. Возможно, в дальнейшем вы собираетесь заниматься корейской идентичностью, а вовсе не новгородской архитектурой домонгольского времени, и недоумеваете, зачем тащиться куда-то в сторону грустной Руси с рюкзаками? Но, поверьте, все взаимосвязано, и на выездных практиках студент осваивает не новгородское зодчество, а методику, опыт интерпретации, филиацию идей, умение работать с конкретным материалом. И что еще важнее, он видит, как устроена местная культурная индустрия, как работают институции. Такие поездки — возможность познакомиться и с локальным контекстом, и с людьми, которые его определяют. К тому же через четверть века вы ахнете от счастья, глядя на сделанные сейчас фотографии и на себя любимых, таких молодых и красивых, а также удивитесь, насколько преобразился мир.

Обычно выездные практики ограничены городами, в которые отправляются за древностью или классикой. Студенты советского времени до сих пор вспоминают поездки в Грузию и Армению, современные маршруты ведут в Санкт-Петербург, Великий Новгород, Владимир или Псков. Но магистратура Гаража и ВШЭ необычная, поэтому ее пути проложены туда, где, кроме древности, расцветает современность.

Год назад студенты первого набора магистратуры побывали в Екатеринбурге, чтобы посетить 5-ю Уральскую индустриальную биеннале современного искусства. Там есть на что посмотреть: Уральский филиал ГЦСИ, Ельцин Центр и россыпь памятников свердловского конструктивизма. В этом году студенты поехали смешанным составом: первый и второй курсы смогли поближе познакомиться друг с другом, а преподаватели получили совершенно иной опыт общения с учениками.

В этот раз студенты отправились в Нижний Новгород — другую важную точку на карте современного искусства России. В Нижнем органично переплелись древняя история, советское и постсоветское наследия, деревянные дома соседствуют с постмодернистскими архитектурными экспериментами 1990-х. Город готовится к своему 800-летию, второй раз принимает у себя премию «Инновация», а местный стрит-арт давно известен за пределами России.

Все издержки, от планирования маршрута до финансирования поездки (билеты, отель, питание, все виды трансферов, экскурсии, тест на COVID — куда ж без него в наши интересные времена?), уже второй раз берет на себя магистратура «Гаража» и Вышки. Выездная практика — это не просто путешествие в другой город. За такой поездкой стоит труд нескольких менеджеров образовательной программы, которые продумали все до мелочей ради удобства и комфорта студентов.

Отправляйтесь в путь с Курского вокзала — дорога на «Стриже» или «Ласточке» займет четыре часа. И возьмите в дорогу самое главное знание: у каждого города есть свои традиции в отношении названия, и Нижний Новгород — не исключение. Чтобы не задеть чувство локального патриотизма местных жителей, называйте его исключительно «Нижний».

ГЦСИ «Арсенал»

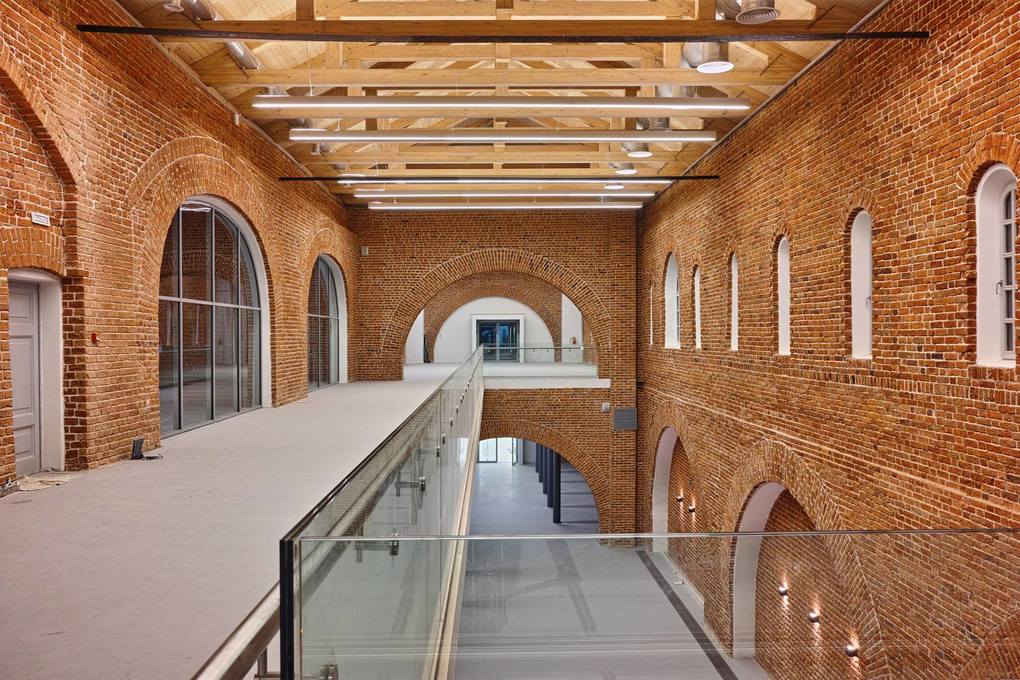

Если ехать в Нижний за современным искусством, то все дороги приведут в Нижегородский кремль (сопротивляться не нужно). Здесь находится колоссальное здание Арсенала. Построенное в 40-х годах XIX века по приказу Николая I «для хранения оружия и мундирных и аммуничных вещей», в советское время оно было занято картографическим архивом Министерства обороны. В начале нулевых годов уже нашего столетия Арсенал передали нижегородскому филиалу Государственного центра современного искусства, руководительницы которого — Любовь Сапрыкина и Анна Гор — много сил и времени положили на то, чтобы превратить бывший склад амуниции не только в современную выставочную площадку, но и в одно из самых комфортных общественных пространств Нижнего. Больше десяти лет (с 2006 по 2015 год) эту махину реконструировали по проекту архитектора Евгения Асса и архитектора-реставратора Александра Епифанова, бережно восстанавливая краснокирпичные стены, выложенные чугунной плиткой полы и деревянные стропила.

Сегодня здесь проходят выставки российских и зарубежных художников, концерты, а еще второй год подряд Арсенал принимает у себя государственную премию «Инновация». Собственно, сейчас его залы занимает экспозиция из восьми проектов-победителей номинаций «Художник года» и «Новая генерация»: «Фонтан всего» Ивана Горшкова, «Диск (Д:)» Данини, «Почувствуй себя птицей» Владимира Козина, «Лучше хором» Екатерины Муромцевой, «Интерфейс происходящего» Дмитрия Морозова, «Промзона» Павла Отдельнова, «ДОБ-2 — Добыча Обезьян» Ивана Чемакина и «Когда цветы не отбрасывают тени» Анастасии Потемкиной. Посмотреть выставку можно будет даже на новогодних каникулах: она продлится до 17 января.

Недавно в Арсенале открылся книжный магазин «Вазари» — детище «Вазари-феста», единственного в России фестиваля текстов об искусстве, который прошел в этом году уже в седьмой раз. Туда обязательно нужно заглянуть, чтобы поживиться книгами о нижегородском уличном искусстве и традиционных ремеслах, а также искусствоведческими книжками разных независимых изданий.

Нижегородский стрит-арт

Лучше всего приезжать в Нижний Новгород в конце сентября. Замерший в ожидании первых заморозков осенний город меланхоличен, укрыт тяжелыми тучами, тих и особенно уютен. Здесь нужно гулять в одиночестве, хотя можно и в небольшой компании близких друзей либо со знающим гидом — мы так и поступили.

У Арсенала нас встретил художник Яков Хорев. Он рассказал, что Нижний Новгород чем-то напоминает Тбилиси: и своей гористостью, и тем, что за каждым углом скрывается если не чудо, то какая-то интересная история. В городе удивительным образом уцелела историческая застройка (за сохранение которой ратует все художественное сообщество), а местные уличные художники используют город в качестве холста, превращая его в огромный музей современного искусства под открытым небом.

Рядом со знаменитым «Домом с кружевами» (ул. Нестерова, 35) Яков предложил нам «заземлиться» — сойти с асфальта и пройтись по щедро усыпанной листвой земле, чтобы рассмотреть все рисунки и прочитать все тексты. Построенное в 1926 году здание считается одним из первых кооперативных домов Нижнего, и в нем до сих пор живут потомки архитектора и первых жителей. В 2015 году художники Тимофей Радя и Стас Добрый украсили деревянный фасад работой «Кружева памяти»: в белоснежную, напоминающую бабушкины кружева вязь «вплетены» цитаты из Августина Блаженного. Дом обязательно нужно обойти кругом, потрогать старую-престарую древесину, разглядеть часы и кресло на веранде второго этажа, погладить черного пушистого кота — стража этого места — и убедиться, что дом живой.

Рядом с Больницей № 5 целая россыпь стрит-арта: «Скала» Артема Филатова, «О вечности Жизни ведем разговор, Сознанье выводим в широкий простор» Андрея Оленева (ул. Ковалихинская, 18), его же «Пустые ведра» (ул. Ковалихинская, 12) и совместная работа Андрея Оленева и Федора Махлаюка «Рыба», появившаяся в 2013 году. Художники делали ее под строгим надзором жителей дома: одна из соседок позволила им хранить краски и художественные принадлежности в своей квартире, а потом требовала у иностранных гостей денег за просмотр (но, конечно, только в шутку: она гордится работой; местные жители радуются экскурсиям и не взимают плату с любителей современного искусства).

Погружаться в нижегородскую медитацию лучше днем, в будни. Нужно идти по тихим дворам, созерцая идеи невечности, пинать окурки, заглядывать в окна покосившихся дореволюционных домов, вдыхать запахи старой древесины, истлевших листьев, дождевой сырости, собирать на память щепки и фотографировать внезапно найденные работы стрит-артистов. Это одна стратегия дрейфа по Нижнему. Есть вторая, более организованная: воспользоваться картой нижегородского уличного искусства, а потом напроситься в гости к художникам, которые все вместе работают в мастерской, расположенной в самом сердце города.

Мастерская «Тихая»

Недалеко от Кремля и Арсенала, в уютном дворике за обитой железом дверью с логотипом — отельной табличкой и цифрой 2 расположена мастерская «Тихая» (ул. Ульянова, 4б). Название мастерской обыгрывает топонимику: раньше улица Ульянова называлась Тихоновской, к тому же в мастерской обычно и вправду не сверлят, стучат и шумят, а занимаются более тихими формами художественного производства.

«Тихая» работает по принципу open studio, то есть любой может прийти сюда по предварительной договоренности, чтобы познакомиться с местными художниками: Александром Лавровым, Леной Лисицей, Антоном Мороковым, Андреем Оленевым, Владимиром Чернышевым и Артемом Филатовым.

Яков показал нам новые, еще не законченные работы Артема Филатова и Владимира Чернышева и сказал, что в мастерской можно и даже нужно чувствовать себя совершенно непринужденно: «Однажды у нас была группа школьников, и видели бы вы их глаза, когда я сказал им, что все можно смотреть, брать в руки, а если что-то случайно заденете — просто скажите, мы все поправим». Здесь действительно есть на что посмотреть и многое хочется потрогать: мастерская появилась, когда художники искали место для установки шелкотрафаретного станка, а в этом году производственный арсенал пополнился офортным станком советских времен, который привезли в Нижний из Москвы. Артем Филатов объясняет, что ручное производство тиражных работ очень близко духу мастерской: при печати возможны погрешности, и это передает, с одной стороны, неповоротливость машины и несовершенство технологий, а с другой — делает печать живой.

Соцгород

Второй день магистранты начали в Соцгороде, до которого можно добраться на автобусе или метро (станция «Парк Культуры»). Построенный в эпоху первой и второй пятилеток микрорайон в центре Автозаводского района Нижнего редко входит в туристическую программу, а зря.

Город будущего планировалось возвести в начале 30-х годов одновременно с новым, ультрасовременным автомобильным заводом. Изначально проект включал в себя дома-коммуны: жизнь нового советского человека должна была регламентироваться социалистическими культурными идеалами. По соседству с домами-коммунами строили больницу, баню, прачечную и фабрику-кухню. Проект несколько раз менялся и дорабатывался, но после войны от него отказались. Сейчас район Cоцгорода выглядит очень эклектично: конструктивистские здания соседствуют с помпезным сталинским неоклассицизмом и типовой жилой застройкой более позднего времени.

Если времени мало и надо выбирать, что посмотреть, мы предлагаем обратить внимание на грандиозный радиусный дом архитекторов-учеников из мастерских Весниных, в котором находился Автозаводский отдел НКВД (Молодежный пр-т, 32), с его колоннами и балконами — миниатюрными смотровыми площадками. Неподалеку располагаются построенный в стиле конструктивизма первый в Нижнем универмаг «Автозаводский» архитектора Льва Наппельбаума, где передовик-стахановец мог примерить новую для себя роль «идеального потребителя» (пр-т Октября, 2а), и построенный в середине 1930-х киноконцертный зал Александра Гринберга (сегодня — кинотеатр «Мир»), главным украшением которого являются символизирующие единство советского народа скульптурные фигуры рабочего, колхозницы, спортсменки и летчика (ул. Героя Смирнова, 14a). Потом загляните в бусыгинские дома-кварталы — гигантские, по-настоящему монументальные здания, названные в честь Александра Бусыгина, передовика стахановского движения в Нижнем. Именно здесь жили самые привилегированные работники Горьковского автозавода. И не забудьте про гостиницу «Волна» (ул. Ленина, 98) и мозаику Дмитрия Арсенина на здании Клуба юных автомобилистов (ул. Юлиуса Фучика, 1).

Притворившись покупателем носков или меда, проберитесь во Дворец культуры Горьковского автозавода (построен по проекту 1950 года, разработанному группой московских архитекторов под руководством Трифона Заикина). Над торговыми развалами 2010-х парят изящные фрески 60-х, уникальные торшеры в форме пальм (стиль ар-деко был не чужд и Советам) фланкируют монументальную мраморную лестницу (ул. Героя Смирнова, 12). А еще нужно посетить заложенный в середине 1930-х Центральный парк культуры и отдыха с его широкими аллеями, липами и обязательным фонтаном. Главным украшением нижегородского ЦПКиО являются деревянные центральные ворота 50-х годов, выполненные в стиле сталинского ампира. Также в глубине парка стоит разыскать заброшенное кафе 90-х «Галактика», похожее на оставленную инопланетянами летающую тарелку.

«Сад имени»

До недавно построенного Нижегородского крематория в Сормовском районе Нижнего лучше всего добираться на машине: от ближайшей автобусной остановки «Церковь Всех Святых» пешком больше километра. Огромное открытое пространство окружено соснами, кругом — ни души. Во внутреннем дворике крематория нижегородец Артем Филатов и москвич Алексей Корси создали художественно-мемориальный проект «Сад имени» — уникальный пример интеграции (но не интервенции) современного искусства в общественное пространство. Сюда нужно ехать, набравшись душевных сил: «Сад» предполагает очень чувственное, интимное погружение в окружающее пространство.

В небольшом внутреннем дворе художники воссоздали типичные для средней полосы России «природные сообщества»: поле, лес, болото и луг. Растения (например, душица, крапива, мох, подорожник, береза и ландыш) выбраны таким образом, чтобы быть нейтральными и привычными, и в то же время соотноситься с личными воспоминаниями посетителей «Сада». На сайте проекта можно символически посвятить какое-либо из этих растений ушедшему близкому. Кроме того, в «Саду» несколько раз в день звучит музыкальное произведение, напоминающее светскую литургию. Текст этого современного хорала состоит из перечисления названий всех органов человека на латыни. Либретто написал Алексей Корси, музыку — композитор Евгений Вороновский, а исполнила хорал оперная певица Зоя Петрова.

Артем рассказал, что с помощью этой работы он надеется начать разговор на табуированную в российском обществе тему смерти, травматического опыта утраты и страха. Этот опыт может быть пугающим, терапевтическим, медитативным, сокровенным — или наоборот, его захочется с кем-то разделить. «Сад» закрывается для посещения осенью и вновь открывается весной, в мае, живет в соответствии с ритмами природы и проходит полный цикл жизни от цветения к увяданию, от зимнего сна к появлению новых молодых побегов. Один из авторов проекта Артем Филатов по предварительной договоренности может стать персональным проводником-садоводом в мир памяти и символического бессмертия.

Галерея «9Б»

Нижний известен не только Арсеналом и стрит-артом — здесь есть несколько галерей современного искусства, о которых знают и за пределами города. Так, галереи FUTURO и «ТОЛК» конкурируют с московскими и питерскими галереями на художественных ярмарках. В 2018 году к ним присоединилась «9Б» — небольшая галерея, которая в первую очередь работает с нижегородскими художниками и одновременно функционирует как арт-резиденция (где уже успели поработать Алиса Йоффе и Света Шуваева).

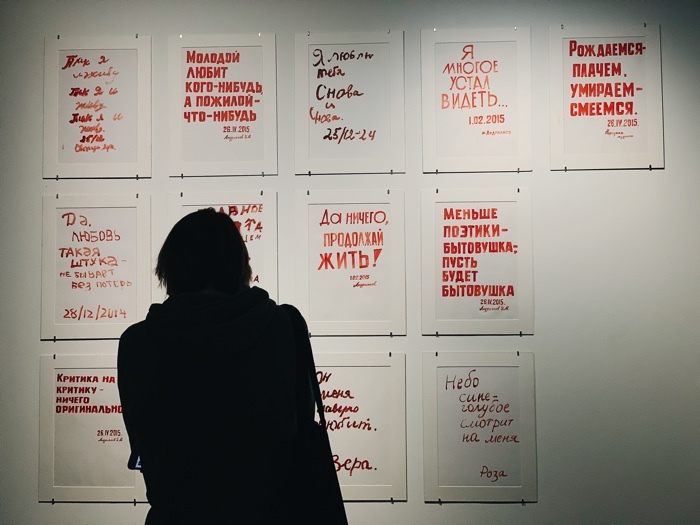

Приезд магистров совпал с открытием в «9Б» выставки «Смена декораций» знакового для нижегородского контекста художника Андрея Оленева. Знакомиться с художником магистры отправились на вернисаж по приглашению галеристки Натальи Коренченко. Оленев рассказал о концепции выставки: в своих живописных и графических работах он фиксирует постепенное разрушение деревянного Нижнего, уходящую натуру деревянной архитектуры, которую на щадит время и добивают алчные застройщики. К этим процессам Оленев относится амбивалентно, говоря о разрушении как о грустной, но естественной и неизбежной части жизни.

Выкса

Третий день был посвящен Выксе — небольшому моногороду Нижегородской области. Три часа на автобусе: грозные и сонные пейзажи, состоящие из порыжевших полей, железнодорожных мостов и одноэтажных построек, усыпляют. Просыпаешься лишь на въезде в город, который украшает стела и геральдический щит со вставшим на дыбы единорогом. Мифического зверя выбрали для своего герба заводчики Баташевы, в середине XVIII века основавшие на берегу реки Выксунь первый металлургический завод, из которого «есть пошел» город Выкса.

Сейчас Выкса — это моногород, жизнь которого крутится вокруг Выксунского металлургического завода (на нем работает каждый пятый выксунец). Здесь живет всего 60 тысяч человек, и количество жителей с каждым годом убывает. Поэтому Объединенная металлургическая компания, частью которой является ВМЗ, и местные активисты объединились, чтобы сделать город более привлекательным для выксунцев и туристов.

В Выксе и правда есть на что посмотреть. За длинным забором металлургического комбината прячется водонапорная башня Владимира Шухова (гиперболоид обещают отреставрировать и открыть для зрителей), а листопрокатный цех с сетчатыми перекрытиями, спроектированными Шуховым, до сих пор используется по назначению (правда, так просто в него не попасть). Как и в Нижнем, в городе множество муралов и арт-объектов, большая часть которых была создана для фестиваля городской культуры «Арт-Овраг», куда приезжают художники, архитекторы, урбанисты и социологи. Стоит посмотреть, например, на мурал Славы ПТРК «Хороший урожай» (Микрорайон Центральный, 20), «Pro.Елку» Петра Виноградова (между ДК и Парком культуры и отдыха) и самую масштабную работу Эрика Булатова «Стой — иди. Амбар в Нормандии» — удачные примеры того, как средствами современного искусства можно преобразить городское пространство. Подробные маршруты, заботливо составленные организаторами фестиваля, можно найти на сайте проекта.

Кроме фестиваля, в городе есть арт-резиденция. Она работает с 2017 года, и здесь уже успели побывать более тридцати художников: Хаим Сокол, Владимир Селезнев, Дмитрий Морозов (::vtol::), Икуру Куваджима, Устина Яковлева, Иван Горшков и другие. Резиденция предоставляет художникам грант в размере 40 тысяч рублей для реализации проекта, проживание в течение 4–8 недель на территории резиденции и помогает с закупкой материалов. Предпочтение отдается проектам, связанным с выксунским контекстом: главная цель резиденции — развитие местного городского сообщества.

В историческом центре располагается усадьба Баташевых, построенная в сдержанных формах русского классицизма в 70-х годах XVIII столетия по проекту крепостного архитектора Михаила Кисельникова (обойдите дворец, чтобы увидеть «турецкий флигель» — курьезное представление об архитектуре мусульманского Востока, а еще поздоровайтесь со смешными львами, которые охраняют вход в музей и бюсты основателей династии). Господский дом усадьбы должен был репрезентировать высокий статус его владельцев, промышленников, получивших дворянство (отсюда герб с единорогом), и, как многие другие дореволюционные усадьбы, продолжался огромным парком, где сегодня и проходит фестиваль «Арт-Овраг». Можно бесконечно гулять по парку, рассматривать многочисленные арт-объекты, например трехметрового «Единорога» венгерского скульптора Габора Сёке, сделанную из выксунской стали скульптуру «Случайный акт деконструктивизма» шотландского архитектора Роба Малхолланда и скульптуру Entasis Dance IV французской художницы Ив Бэйли, созданную для ее танцевального перформанса. Любителей Gesamtkunstwerk Сталин восхитят брутальные беседки послевоенного времени, отлично сохранившаяся парковая скульптура той же эпохи и деревянная танцевальная сцена, которая является пусть и неплохой, но все же реконструкцией.

Вместо заключения

Может, это прозвучит странно, но музеи, мастерские, галереи, архитектурные памятники — далеко не самое главное в поездке. Куда важнее — новые знакомства, которые рано или поздно перерастут в сотрудничество, совместную работу и, что важнее всего, в дружбу. За пару дней мы успели познакомиться с кураторами Арсенала — Алисой Савицкой, Ксенией Ануфриевой, художниками из мастерской «Тихая» — Андреем Оленевым, Артемом Филатовым, Антоном Мороковым, Яковом Хоревым, Владимиром Чернышевым, попасть на вернисаж выставки Андрея Оленева в галерее «9Б», встретиться с заместителем Председателя Правительства Нижегородской области, министром культуры Нижегородской области Олегом Берковичем и советником губернатора Нижегородской области, руководителем Института развития городской среды Нижегородской области Дарьей Шориной… Одним словом, выездная практика в рамках магистерской программы «Гаража» и Вышки — это куда больше, чем интенсивный марафон по ключевым точкам маршрута.

Что еще посмотреть, если окажетесь в Нижнем

Нам не хватило трех дней, чтобы рассмотреть в Нижнем все, достойное внимания. Предупреждаем, что вам его тоже не хватит. Но если располагаете достаточным количеством времени или возвращаетесь в Нижний не в первый раз, то советуем обратить внимание на следующие места.

Ажурные металлические пакгаузы на Стрелке рек Оки и Волги напоминают призрачные готические соборы. На самом деле это часть Главного выставочного павильона 16-й Всероссийской промышленно-художественной выставки, прошедшей здесь в 1896 году. Когда революционная выставка, на которой были показаны первый русский автомобиль и гиперболоиды Шухова, закончились, владельцы компании «Надежда» выкупили металлические каркасы и использовали их для строительства складов. До нашего времени дожили два из четырех.

Музей истории ГАЗ (пр-т Ленина, 95), корпоративный музей Горьковского автозавода, собрал внушительную коллекцию из 2000 экспонатов — от 30 исторических автомобилей марки ГАЗ до личных вещей легендарного стахановца Бусыгина. Но идти туда нужно еще и для того, чтобы посмотреть редкий дошедший до нас пример позднесоветского экспозиционного дизайна и музейных технологий. По словам сотрудников, над проектом музея и его реализацией работали прибалтийские специалисты (но это не точно).

Нижегородский художественный музей разместил свою коллекцию в двух зданиях: в Доме военного губернатора (Кремль, к. 3) располагается коллекция отечественного искусства, а в доме купца Дмитрия Сироткина (Верхневолжская наб., 3) — западного. В первое нужно идти за достойной коллекцией русского авангарда (именно в Нижнем находится «Косарь» Казимира Малевича), косматым «Мужичком из робких» Ильи Репина и последней большой работой Бориса Кустодиева — «Русской Венерой». А во второе — за патриотическим «Воззванием Минина» в обновленном зале Константина Маковского и удивительным для регионального музея собранием западноевропейской живописи: здесь «Лукреция» Лукаса Кранаха Старшего, «Площадь Навона в Риме» Бернардо Белотто и «Христос и самаритянка» Якоба Йорданса.

Гуляя по главной пешеходной улице Нижнего, вы точно заметите громадное здание, напоминающее дворец и построенное в неорусском стиле, — это бывший Государственный банк Российской империи. Сейчас в нем находится Центральный банк Нижегородской области (ул. Большая Покровская, 26). Просто так внутрь не попасть, но заглянуть вечером в окошко, в котором горит свет, еще никто не запрещал.

В 90-х и начале нулевых в Нижнем произошел феноменальный строительный бум — тщаниями местных архитекторов здания в стиле постмодернизма росли, как грибы после дождя. Слава «нижегородской архитектурной школы» разлетелась далеко за пределы города, а архитектор Барт Голдхоорн назвал происходящее «архитектурным обжорством». Советуем отыскать появившиеся тогда постройки, например банк «Гарантия» (ул. Малая Покровская, 7) и административное здание на ул. Фрунзе, 7.