Белое на белом Владимира Вейсберга

Есть лишь один художник, которому лучше всего удавалось передать меланхолию, пронизывающую лишь слегка тронутый инеем мир в ожидании полноценной зимы. Это Владимир Вейсберг (1924–1985), выставкой которого «Влюбленный в классическое искусство» начинает свою деятельность новая столичная выставочная площадка — арт-пространство культурного фонда IN ARTIBUS.

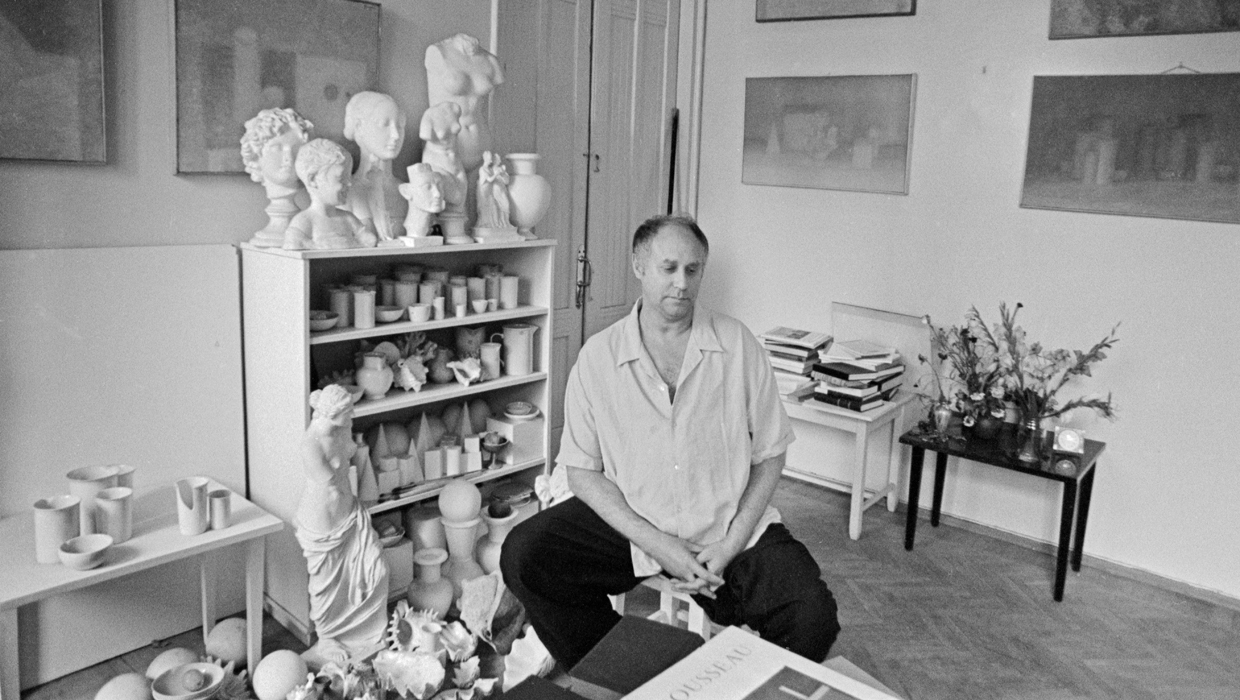

Владимир Вейсберг в своей мастерской на Арбате. 1972. Фото: Игорь Пальмин. Courtesy IN ARTIBUS Foundation

Владимир Вейсберг в своей мастерской на Арбате. 1972. Фото: Игорь Пальмин. Courtesy IN ARTIBUS Foundation

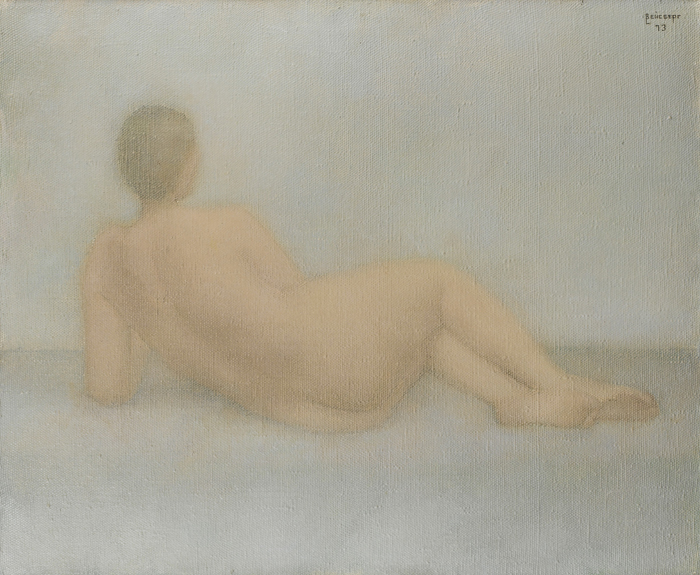

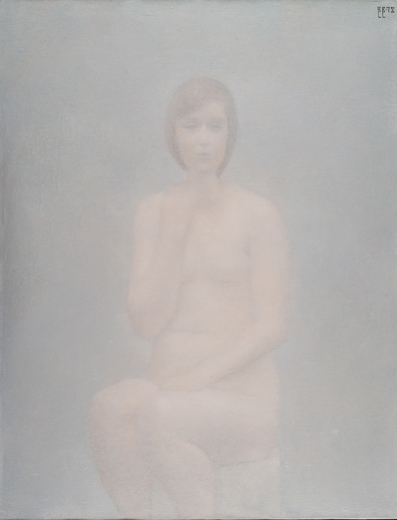

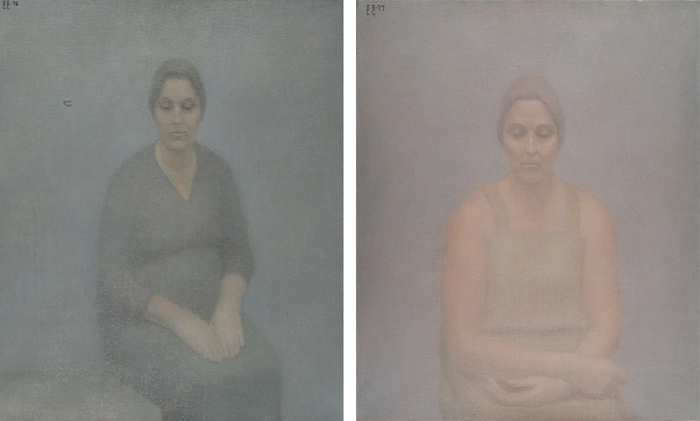

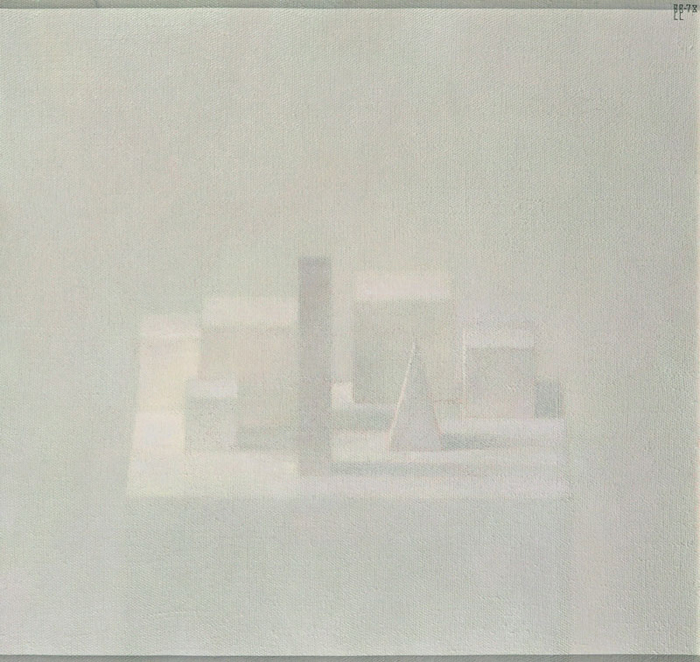

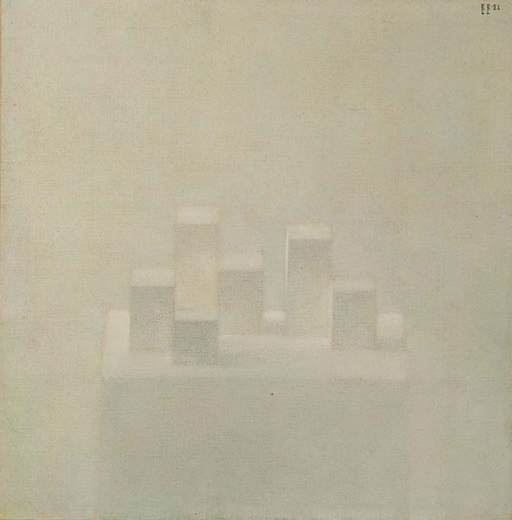

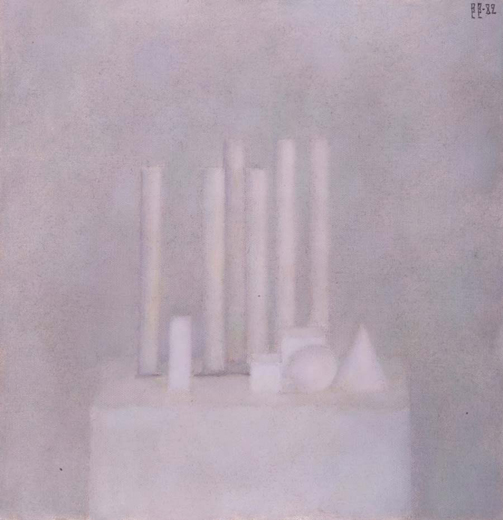

Владимир Вейсберг — один из самых оригинальных художников 1960–1970-х годов. Он принадлежит к мастерам, не пожелавшим примкнуть ни к официальному искусству, ни к сообществу нонконформистов. Вейсберг учился живописи у Ильи Машкова и Александра Осмеркина. После войны, как и многие его коллеги, увлекался сезаннизмом, принимал деятельное участие в деятельности группы «Девятка», в которую входили художники «сурового стиля» — Павел Никонов, Николай Андронов и другие. Но ценителями и коллекционерами особенно ценится «белый» Вейсберг (ню, портреты и натюрморты) 1970–1980-х годов, когда художник сосредоточился на том, чтобы добиться, по его собственному выражению, «невидимой живописи». Но «белое на белом» вовсе не означало отрицания цвета. Художник практически не использовал белый пигмент, а его картины построены на сложнейших сочетаниях полутонов: белый Вейсберга состоит из множества едва различимых разноцветных частиц. «Белая картина, состоящая из белых предметов, появляется в самом конце работы, — говорил он своей ученице Ксении Муратовой, — картина должна стать белой, если все, именно все ее цвета сойдутся “в паз”, и не в одной точке, не в одном предмете, а по всей поверхности холста, разведенные, враждующие, контрастные по отношению друг к другу, — они вместе в самом конце работы нерасторжимо образуют контрапункт, разрешение, гармонический аккорд — в “белом”».

«Артгид» совместно с «Лентой.ру» дарит своим читателям галерею работ Вейсберга из музеев и частных собраний, а также записанные Ксенией Муратовой высказывания художника, впервые опубликованные в 1979 году каталоге выставки Владимира Вейсберга в Тель-Авивском музее изобразительных искусств.

«Обнаженная обладает идеальной геометричностью и математичностью и в то же время соединяется с бесконечным пространством, без всяких разрывов. А всякий разрыв — ведет к экспрессионизму».

«В красочной поверхности происходит “обмен веществ”. Из нее что-то выплывает, начиная определяться. Но не должно выплыть до конца. Этот ребус не должен быть разгадан».

«Мои работы были сделаны честно. Я никого не имел в виду. Кроме себя и модели».

«От живого восприятия рождается идея. Идея накладывается на живое. Я ищу грань умозрительного с непосредственным, там где идея встречается с конечным».

«Тезис Машкова-Сезанна — передать пространство и форму цветом — привел меня тогда к самоубийству. Такое понимание цветоформы дает фрагмент мира, это уже не есть космос, уже не есть целое. Это разделительный момент, не приводящий к гармонии. Делимые вещи — пространство, форму — надо уметь соединять».

«Композиция имеет колоссальное значение. Сначала я компоную и долго сижу — в голове начинает кружиться, теряюсь. И вот мне кажется, что ни на миллиметр нельзя ничего изменить. В Парфеноне самое замечательное — соотношение больших масс по отношению к небу. У меня в композиции — все решается по отношению к небу — верхней части картины. Она дает главную идею Композиции. Чтобы интервалы и формы не мешали видеть неба».

«Мы не можем быть в божественной гармонии. Мы ставим себе зрительные мотивы. Но наша тяга к высокому всегда идет вразрез с нашими непосредственными ощущениями… Я стремлюсь создать такую форму восприятия, где бы мое инстинктивное стремление оторваться от предметного помогло мне создать незримую гармонию, в которой растворился бы весь предметный мир. Я веду постоянную борьбу с материалом и с нашими непосредственными ощущениями. Я хочу, чтобы материя осознанно стала духом».

«Гармония — это некий единый свет, постепенно нащупываемый через построение. Этот свет — вне наших чувств. Мы его ощущаем, но понять не можем. Этому мешает наше конечное, сенсорное. У некоторых мастеров эта помеха и служила основой их искусства. Вот эта связь между божественным, непознаваемым светом и помехой — это и будет “сопряжение”. Это та самая грань, которую я понял на музыке Баха».

«В детстве я видел предмет, ощупывая. А сейчас я его вижу с пространством впереди… Я стараюсь не миновать всей этой оболочки, которая его окружает. Можно это пространство миновать одним махом. А можно — шажками, — и тут видишь, что оно соткано из множества рефлексов света».

«Надо писать стену, как парчу Рембрандт. Старик даже не мог себе представить, что может быть такая нечеловеческая задача».