Франсуа Жюльен. Великий образ не имеет формы, или Через живопись — к не-объекту. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014

Книга выдающегося французского синолога о философии китайской живописи.

© Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

© Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

II. О недрах живописи

1. История европейского искусства, и прежде всего история живописи, предлагается чтению в эпическом строе. Она преподносит себя как последовательность согласованных опытов, каждый из которых, выходя на авансцену, стремится расширить границы дисциплины. Плиний, подводя ее первые итоги, излагает историю древней живописи как цепь завоеваний и открытий. Один художник идет дальше своего предшественника, другой — дальше первого, и т. д. Полигнот из Тассоса «первым» стал писать женщин в просвечивающих одеждах; Паррасий «первым» стал соблюдать пропорции фигур, «первым» научился передавать выражение лица и т. д. В тиши и усердном труде мастерских, где действовали по-монашески строгие правила послушания, приемы и требования, выработанные Мастерами передавались, подобно тайному знанию, многие годы и века после их смерти, так что синий цвет Джотто не переставал волновать последующие поколения художников, а мазок Рубенса напоминал о себе еще у Сезанна. Тем не менее сама Живопись, какою она полагала себя и свои цели, — эта героическая посредница Искусства и Истины, — неизменно приписывала себе революционное новаторство и прославляла свои изобретения. В самые яркие моменты ее истории, будь то в Италии эпохи Ренессанса, когда методически утверждались законы перспективы, призванные ответить новым критериям правдивости, или в Париже конца XIX — начала ХХ века, когда перспектива — в погоне за тою же самой «правдой» — подверглась еще более методичному и систематичному разрушению, новые лозунги, теоретические трактаты и манифесты датировали и освящали разрыв с прошлым. Или, во всяком случае, программно его обосновывали. Дело не в том, что новые художники действительно верят в свое превосходство над предшественниками (с кистью в руке, перед белым холстом они, напротив, ведут себя чем дальше, тем более скромно), а в том, что провозглашенный разрыв заставляет их устремиться вперед и оттолкнуться от традиции, которую при всем восхищении ею нужно возненавидеть. В этом смысле европейский живописец всё больше на протяжении истории становится похож на ученого и философа, которые всегда говорят «нет» своим предшественникам, в том числе и самим себе в недавнем прошлом. Он с каждым разом всё активнее стремится создать живопись заново, как в прежние времена стремились переделать мир: «сжечь Лувр», как говорил Сезанн (в то же время снова и снова туда возвращаясь), начать с нуля1.

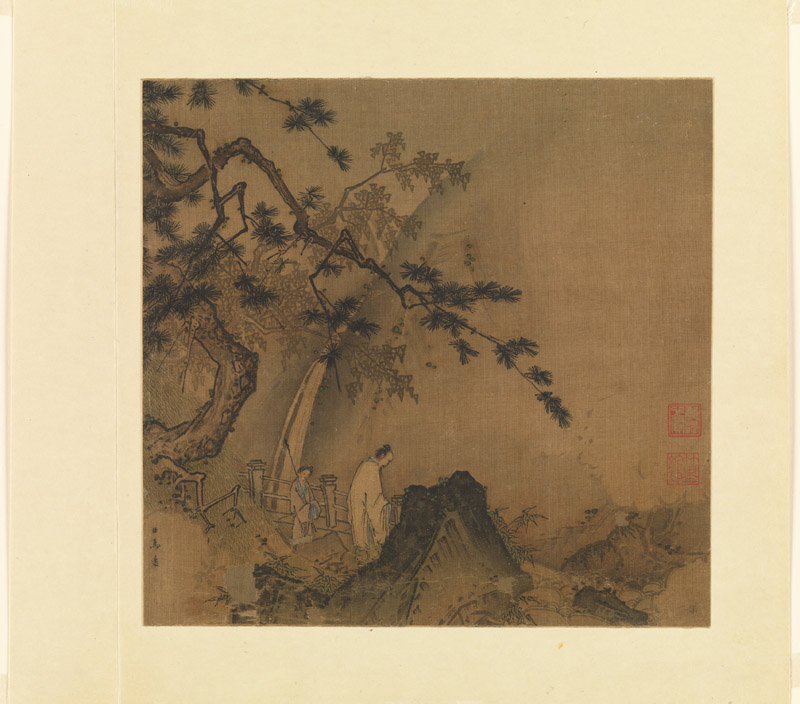

История китайской живописи — единственная, сравнимая с европейской как по своей длине, так и по динамике и многообразию, — преподносится нам совсем иначе. Она вовсе не стремится к неизменности, таков лишь наивный взгляд на нее: только когда смотришь издалека или недостаточно пристально, может показаться, что ее очертания не меняются или что Китай «неподвижен». При этом, однако, китайские художники на протяжении многих веков вплоть до вынужденной встречи с Западом воздерживались от констатации разрывов, тем более — каких-либо прощаний и революций. Опять-таки, это не значит, что китайская живопись отличается покорностью и конформизмом, что ей недостает некоей изобретательности. Просто, как и вся китайская цивилизация, она особо чтит наследие и преемственность. Постоянно прославляющая источник своей силы, овеянный некоей тайной, она не задается вопросом о том, что должна делать, не сомневается в своем призвании и как раз в нем тайны не видит, а потому не испытывает необходимости в том, чтобы отбрасывать предшествующие решения и находить новые, дабы достичь и «уловить» правду. Кажется, что в китайской живописи вообще нет рубежей, разделяющих «до» и «после»: напротив, она настойчиво понимает свое развитие как величественный и поступательный путь обретения зрелости, вбирает в стройное, слаженное и устремленное к единой цели движение (чжу лю) всех художников, вплоть до самых странных и подводящих искусство живописи к его пределам. Среди таковых, подчас отдаленных от нас не на одно тысячелетие, те, что воспроизводят трещины и бугорки полуразрушенных стен (Сун Ди, Го Нюсян и др.), потеки воды на тканевой основе или вообще в творческом трансе бросают кисть и с хохотом и пением весело «разбрызгивают» по шелку тушь своей шевелюрой (Ван Мо).

Однако, если охватить китайскую живопись ретроспективным взглядом, то выясняется, что она претерпела серьезную эволюцию и испытала коренные преобразования. Фресковые росписи храмов и дворцов, исполнявшиеся по заказам с монументально-декоративными целями, в свое время уступили место небольшим картинам на шелке или бумаге, где художник импровизировал по воле вдохновения и ради собственного удовольствия, подобно поэту, пишущему стихи; в другой момент живопись-ремесло, призванная запечатлевать людей ради увековечения их черт и в назидание потомкам, сменилась практически исключительно пейзажным творчеством, которое уже, собственно, не описывало, а пыталось постичь и воспроизвести своей кистью великий принцип одухотворения мира, уловив его первозданную энергию. Это направление будут называть живописью Ученых, и оно достигнет расцвета при династиях Сун и Юань, начиная с Х века. Данные изменения касались не только живописной основы и техники; они отражались на общественном положении художника и вели к тотальному пересмотру самого смысла живописной практики. Это ничуть не мешало обращаться к примеру древних Мастеров, и в Сунскую эпоху (ср. Го Жосюй), и даже позднее художники продолжали превозносить нравоучительное призвание живописи, словно бы они с ним и не расставались. Более того, оно всегда сохраняло приоритетное значение. «Я ничего не создал, — говорил о себе Конфуций, при том что его сразу и навсегда стали называть великим зачинателем китайской цивилизации, — я только передавал…»

2. Одно из описанных преобразований, не сопровождавшееся ни появлением новых теорий, ни объявлением о разрыве с традицией, произошло в период правления династии Тан, в VIII–IX веках. Ван Вэй, художник и поэт, советовавший писать явления «как будто <…> то ли есть они, то ли их нет», остался его мифическим инициатором, а Дун Юань, писавший в Х веке «возникающие-пропадающие» вершины среди облаков, — одним из первых и наиболее выдающихся выразителей. Современник Ван Вэя (Чжу Цзинсюань, Т. Х. Л., с. 75) без лишних обоснований провозглашает в начале своего трактата: «Живопись — это Мудрец…. Не означает ли это, что, освобожденная от ремесленного покрова, живопись отныне причастна невидимой стороне великого хода вещей — спутником которого китайцы традиционно представляли себе Мудреца — и заведомо наделена тем же, что и он, абсолютным значением? «Ибо она простирается, — продолжает Чжу Цзинсюань, — до края того, чего не достигают Небо и Земля, и показывает то, что не освещают ни солнце, ни луна…. Из этих традиционных формул, которые отныне прилагаются и к живописи, следует, по меньшей мере, то, что за ней признается теперь ценность исследования или, скорее, проявления, охватывающего не только чувственно данный мир, но и невидимое. Уже и в предшествующие века живопись превозносили за способность охватывать в своей малости бесконечное: порождать силой духа бесчисленное многообразие существ и предметов, владея лишь кистью — пучком тончайших волосков; удерживать в ладони тысячи ли2, дабы развернуть их в «квадрате стороной с большой палец руки», как символически обозначали поверхность листа шелка или бумаги (или сердца человека). Из чего в более строгих понятиях, давая определение живописи, заключали, что если художник «привносит дух, очерчивая вещественные предметы, и если его легкая тушь падает на девственный шелк», то «то, что при этом получает образ, оказывается установлено» и «то, что не имеет формы, тем самым порождается».

В рамках этой двойной формулы сталкиваются бок о бок, причем на сей раз применительно к живописи, два базовых понятия китайской мысли, противоположные и взаимно дополнительные: то, что имеет форму (ю сян), и то, что не имеет формы (у син), — иными словами, видимое и невидимое, составляющие пару и соответствующие друг другу. В то же время два других использованных в формуле глагола позволяют уловить между ними различие в степени или уровне: то, что имеет образ, проявляет себя как «установление», утверждается физически, а бесформенное — на более глубоком уровне — как чистое «порождение». Это позволяет нам самым общим образом помыслить операцию, осуществляемую живописью, — учитывая указанный параллелизм и разницу уровней, — как восхождение на первичную стадию Бесформенного, установление недр, откуда проистекает, актуализируясь, развертывание образов. Недра: одновременно глубина и источник, fons и fundus; именно Бесформенное, если выразиться обобщенно, служит недрами живописи. Ибо хотя живопись, что в дальнейшем будет полагаться как очевидность, «представляет собой изображение форм» (сян син; см., в частности, Тан Дай, Х. Ц., с. 235), «тем не менее то, что имеет форму, должно опираться на бесформенное», «следовать примеру. бесформенного. Таким образом, бесформенное не просто предшествует тому, что имеет форму, как его источник и первоначало, но и является его действующим, порождающим основанием, из которого оно не прекращает происходить.

Причем, — добавляется тут же, — если «имеющее форму легко повторить», то извечное бесформенное «представить трудно…» Это возвращает нас к вопросу, который выше я оставил нерешенным, чтобы теперь, исходя из эволюции китайской живописи, показать его общий и вместе с тем основополагающий характер: как нужно понимать то, чья форма недоступна «обозрению», но чья «сила скрепления» доступна «внимательному взгляду»? Или, если использовать теперь другие термины, какова природа того бесформенного, от которого зависит живописная форма, на которое она «опирается» и которому призвана подражать? Это извечное невидимое не может иметь онтологического статуса, ибо оно «без формы», и, следовательно, оно не позволяет определить некую сущность, эйдос. В то же время, поскольку оно пребывает в истоке видимого и ведет к его прибытию, это бесформенное не есть неоформленное: его нельзя счесть всего-навсего а-морфным, или небытием, «зиянием», хаосом3.

3. Лао-цзы уже в первых строках своего трактата именует эти безразличные Недра невидимого, из которых постоянно происходят формы и существа и в которые они постоянно возвращаются, в них растворяясь, — неименуемым. Китайские даосы, понимающие таким образом дао, «путь», меньше всех других верующих и философов предаются уложениям и построениям, дабы сообщить феномену жизни общее скрепление (этим, по-моему, определяется сила их мысли и объясняется ее не только не ослабевающая, а даже возрастающая сегодня актуальность): формулы Лао-цзы назначают существам и вещам первоначало, которое не взывает к вере, не полагается на убеждающую силу некоей дедукции и не ищет для себя опоры в особой ткани некоей (мифической) истории или космогонии. Предельно сжатые, они обладают четкостью, предохраняющей их от метафизических раздвоений и усложнений: мыслитель-даос довольствуется разъяснением без излишних построений, разъяснением через раскрытие — без изоляции. Его абсолют — не Бог, ибо ему не нужно наделять этот абсолют существованием в качестве Личности или даже просто инстанции; его действие ограничивается «подражанием» тому, что «таким образом обнаруживается само собой» (Лао-цзы, §25), иначе говоря — естественному. Но его абсолют и не Бытие, ибо он уклоняется от всякого определения сущности и исчезает — Лао-цзы не устает нас об этом предупреждать — как только в дело идут спецификации, неминуемо ведущие к разделениям (первое среди них — «бытие/небытие», и т. д.). Его абсолют — это «путь», дао, ибо формы и существа, прибывая и растворяясь, «актуализируясь» и вновь «отступая», следуют пути имманентности:

Безымянное есть начало Неба и Земли,

Так, с первых слов, преграждается путь противопоставлению бытия и небытия: всякое различение между «есть» и «нет» отсылает отныне лишь к различию в степени внутри единого свершения хода вещей. «Есть» и «нет» (или «начало» и «мать») «имеют общее начало, хотя их имена и различны», и в этой общности начала говорит извечное родство (то есть, родство по недрам) актуализованного и неактуализованного, всяких различий по отношению к Безразличному. Ван Би комментирует в III веке: «Все, что есть, имеет свое начало в том, чего нет; поэтому там, где ничего еще не осуществилось и [это] еще не имеет имени, оно [безразличные недра] выступает в качестве начала всего существующего». О том, что это первичное «ничего» безразличных недр есть не небытие, а то, откуда постоянно происходят, приобретая различия, частные индивидуальности, Лао-цзы говорит совершенно недвусмысленно — таков для него источник мудрости (§40):

В мире все существа рождаются из есть,

Как было сказано выше, «Живопись — это Мудрец…» — потому, что в своем образном процессе она, подобно Мудрецу, призвана развертывать «путь». Чем дальше китайская живопись на протяжении своей эволюции будет отходить от изобразительной функции, тем ближе она будет к этой цели и тем яснее будет очерчиваться сама цель: рисуя вершины гор, возникающие-пропадающие в тумане, или верхушки деревьев, то выступающие, то растворяющиеся, или дорогу, то выходящую, то уходящую, то появляющуюся, то исчезающую, художник вершит дело «мудрости», потому что он не столько рисует вещи как объекты, «выложенные впереди»4 и как бы приколотые, остановленные в их присутствии, определенные восприятием и специфицируемые пониманием, сколько постигает вещи согласно логике имманентности, каковая и делает их появляющимися-исчезающими и обнимает своим рисунком весь ход — «путь», дао, — который дает им существование. «Есть и нет взаимно порождают друг друга», — говорит также Лао-цзы (§2), тем самым, если правильно понять это взаимное действие, лишая однозначности «есть» присутствия и полагая, что это присутствие, когда оно утверждается, уже проработано, уже привлечено своим отсутствием. И художник, открывая формы их исчезновению, делая их неясными и погружая в смешение, всего лишь проявляет эту постоянно действующую взаимность: он разворачивает существующие вещи столь полно, что обнаруживается их насыщенность невидимым, и дает доступ к формам вплоть до их глубины, до измерения безразличия, откуда происходит всякое обретение различий. Другими словами, хотя художник рисует, как было сказано, между «есть» и «нет» или «как будто то ли [вещи] есть, то ли их нет», это «нет» (у), вне сомнения, противоположно отрицанию, небытию или ничто и является теми Недрами имманентности, исходя из которых «есть» может прибыть, отделившись, — как может вы-явиться рисунок, вы-ступить и начать существовать5 форма.

Теперь понятно, почему к традиционной формуле, определявшей нравственное значение живописи и ее призвание передавать образец, — живопись «совершает воспитание-преобразование [нравов], она помогает установлению отношений между людьми», — теоретики династии Тан прибавили еще одну, параллельную, которая также станет канонической: живопись «разведывает» (или «промеряет») «скрытое-тонкое» (Чжан Яньюань, Ван Вэй, Хань Чжо и др.). «Скрытое» (ю) говорит о пребывании в отсутствии, об отступлении на уровень смешения и непроявленности; «тонкое» (вэй) говорит о невидимости-неосязаемости (ср. Лао-цзы, §14) на уровне, предшествующем актуализации форм и обретению различий. Нужно остерегаться искажения этих терминов в западном языке, ибо они не служат основой для некоего познания и не являются излиянием некоего мистического отношения (тогда как западный язык создан для выражения познания или любви). Не будем забывать, что «Дао-Дэ цзин» — это прежде всего трактат, развивающийся стратегически. Как только начинаешь его переводить, сталкиваешься с необходимостью передать эффект, подобный следующему: «В искусстве пейзажа стиль плоский и пресный, логика же его сокровенна и таинственна: через бесчисленные изменения-трансформации, в изображении четырех времен года и атмосферы, образованной ветром и облаками, [живопись], используя возможности туши и кисти, глубоко исследует чудесно-естественное прибытие из скрытого. (Хань Чжо, с. Х. Л., с. 63). Мяо, одно из главных слов Лао-цзы, которое обычно переводят как «чудесное», говорит о неизъяснимом свершении того, чтό постоянно, исходя из «нет» извечного, порождается чистой имманентностью (ср. «скопление мяо», чжон мяо, Лао-цзы, §1; я не нашел ничего лучшего, чем передать это понятие парадоксальным, как кажется, сочетанием «чудесно-естественное»). Подобным же образом я не могу перевести иначе, чем с помощью громоздкого толкования, собранное выражение Ши-тао (гл. 15): «Отцеживая овеществляющую муть присутствия [употребленный здесь знак цзин означает отборное зерно, выжимку, винный спирт и т. п.], подступая к тонкости-незримости [великого процесса трансформации — вэй], живопись проникает в непромеряемое».

4. Прибегая к эксцентричным выражениям, заимствованным из древнего даосского арсенала, но быстро сделавшимся общераспространенными, китайские критики и теоретики живописи любили говорить о том, как художник за своим делом предается безотчетному, уединенному трансу, каковой гарантирует ему подлинность. Особенно часто описывают характер и результат возбуждения, овладевающего художником, современники Чжана Цзао (конец VIII века; см., в частности, Фу Цзай, современник Чжу Цзинсюаня, Т. Х. Л., с. 70). Внезапно, отдавшись своему естеству и уйдя в целый мир мыслей, художник нетерпеливо требует у своих гостей шелка. Садится, расслабив платье и широко расставив ноги, тяжело дышит, и в этом неистовом состоянии духа дает собравшимся спектакль, столь же страшный, как «вспыхивающие в небесах молнии» или «нарастающий шквал». Кисть «летает», тушь «брызжет», рука, держащая кисть, ежеминутно «грозит переломиться». В потоке делений и сочетаний, в расстройстве и неопределенности стремительно рождаются причудливые конфигурации, но в конце концов «сосны приобретают чешуйчатую кору, скалы вздымаются в головокружительную высь, чистой и прозрачной гладью простираются воды, тают вдали облака». Тогда художник бросает кисть и приходит в себя — «так что смотрящим на него кажется, будто небо вновь проясняется и успокаивается после грома и ливня, открывая взору извечную природу вещей». «Когда смотришь на картины Чжана Цзао, — заключает критик, — видишь не живопись, а поистине сам путь, дао». Ибо, коль скоро он так работает, несомненно, что он избавился от всякой искусственности: «его внутреннее движение смешивается с первозданной трансформацией, и всё существующее оказывается во вместилище его души, а не перед его ушами и глазами».

Последняя фраза суммирует в себе то, что могло бы составить сущность живописи. Она говорит о том, как наперекор виртуозной-искусственной живописи интенциональность художника (его и) восходит на первозданный уровень безразличных недр (в данном случае о них говорит знак мин), дабы примкнуть к великому процессу, в котором прибывают и трансформируются существа и вещи. Если этого возвращения вспять не происходит, «живописи» нет. Или, вернее, истинная живопись «уже не принадлежит живописи» как таковой, основанной на особых побуждении и навыке: истинная живопись есть сам «путь», она действует sponte sua6 и в таком качестве становится безличной и всеобъемлющей в своем процессе. Трудно высказать яснее то, как живопись подступает к тайне мира и позволяет ей выявиться. Живопись заключается не в описании и представлении того, что находится перед глазами и воспринимается как некий спектакль, а в воссоздании — в ответ внутреннему побуждению, сочетающемуся с волнением мира, — процесса, который ведет существа и вещи к их развертыванию из безразличных недр — как из девственного шелка или белого листа бумаги — в постепенном обретении различий, вплоть до рождения к своим естественным формам. Акт живописания надо в таком случае понимать согласно даосской, а не миметической, логике, и это расхождение нам теперь нужно будет постоянно подчеркивать. Ибо живописать — значит возвращаться к «источнику» «явлений-изображений» (тот же знак сян), из которого непрерывно вытекают, актуализируясь, реальное и очерченное. «Коль скоро вы любите рисовать пейзажи с облаками и лесами, — наставляет новичка старец из ущелья Каменных Барабанов, — вы должны выявлять происхождение образов вещей. (Цзин Хао, Т. Х. Л., с. 225). Рисуйте дерево не как воспринимаемый объект перед вами, не таким, каким его представляют взору внешние черты, а таким, каким он .получает свою природу., — воссоздавайте логику имманентности, которая, ведя от неоформленного к оформленному, направляет его постепенный рост вплоть до становления, посредством этих внешних черт, таким, какое оно есть. Иначе говоря, лишь через возвращение к началу этого движения выхода из «смешения-безразличия» действительно возможно «творчество» (мин-цзао; Шэнь Гуа, с. Х. Л., с. 231).

Я не вижу иного толкования слов Ши-тао, которые поначалу поставили меня в тупик (к тому же их почти не комментируют, молчит по их поводу и Рикманс): живописец «восприимчив к вещам так, что в этом нет формы» (параллельная формула из 16-й главы гласит: «он распоряжается формами так, что в этом нет следа»). В другом месте Ши-тао подчеркивает значение, которое художник должен придавать этой восприимчивости, ибо, если он ее не чтит, то «обкрадывает» и калечит сам себя. Но почему он восприимчив к «вещам» (это слово имеет здесь самый широкий смысл) «так, что в этом нет формы» (две части фразы связаны отношением следствия)? Я понимаю это в том смысле, что художник должен быть восприимчив к вещам на уровне, предшествующем тому, где они разворачивают свои формы и преподносят их в качестве объективных и характеризуемых; на уровне, где, выходя из невидимых-безразличных недр, вещи постепенно приобретают форму и актуализируются. Художник восприимчив, если он постигает вещи в порождении, которое направляет их к развертыванию и, в итоге, к существованию (вот почему восприимчивость первична, как указывается в начале главы: «если есть знание и только затем восприимчивость, то это уже не восприимчивость»). Вместо того, чтобы ограничиваться наличными ощущениями или даже жадно проницать свое восприятие, стремясь исследовать его структуру, «чтимая» китайским художником восприимчивость побуждает его восходить к «скрытому», на уровень «тонкого», или сдержанного, сочетаться с исходом видимого из невидимых недр: именно этот процесс он и «рисует».

5. Ши-тао, который традиционно считается одним из величайших теоретиков китайской живописи — потому, несомненно, что он сумел еще яснее, чем его предшественники, связать живописную практику с основоположениями и требованиями мысли Ученых; Ши-тао, чей сжатый язык достигает четкости, предохраняющей плодотворные догадки от скуки и расслабленности, в которых неизменно растворяет их традиция (его трактат, созданный в начале XVIII века, является поздним с точки зрения эволюции китайской живописи, но еще не скован ограничениями и штампами ортодоксии); Ши-тао, который сам иронически называл себя Горькой Тыквой и при этом — редкость для Китая — осмелился ясно и недвусмысленно высказать свои позиции, — так вот, этот Ши-тао основал всю свою мысль на одном-единственном опыте. То был опыт первой черты, которая, пробиваясь и вытягиваясь под кистью, «открывает» первозданное безразличие и начинает постепенное свершение (ср. Ши-тао, гл. 7). Очарованный, он вновь и вновь возвращается к этому переходу от неоформленного к форме — простейшей, элементарной, но уже полной и даже содержащей в себе все возможные формы (и хуа). Первая черта, непрерывно продвигающаяся по листу, воссоздает в своем течении непрерывность процесса «творения-трансформации» вещей; видимое в ней прорастает из своих невидимых недр. И, что особенно важно, будучи извечно единой в своем начертании, она осуществляет преемственность между первозданным «нет», Бесформенностью безразличных Недр (которую Ши-тао называет, в даосском духе, «Великой простотой», тай пу, или неразделенным, хун-дун), и разрастающимся «есть», которое создает многообразие форм в непрерывном обновлении конкретного. Находясь на стыке того и другого, она выступает как черта возникновения и подъема, как исток всего множества будущих очертаний, и в то же время как черта погружения и возвращения, к которой приходят все предшествующие очертания, чтобы слиться с нею, изгладив свою индивидуальность. Тем самым первая черта совпадает с тем элементарным или «простым», к которому были так внимательны даосы, проповедовавшие «возвращение» к естественности; тем самым она оказывается носительницей «мудрости», ибо в ней зачинается и вместе с тем прекращается дифференциация, которая в противном случае множилась бы до бесконечности и вела к истощению.

Но в чем, собственно, заключается функция посредничества, выполняемая первой чертой, и в каком смысле нужно понимать то, что она — «единая»? Хотя своей актуализацией она выводит мир из первозданного безразличия, сама она различия еще не обрела. Она остается всецело тождественна себе на всем протяжении своего начертания, она не дает места изменению, и только исходя из нее, после нее, начнется ради запечатления бесконечной множественности мира образная трансформация. Уже одним этим она непосредственно связывает нас с безразличными Недрами, не давая этой прародине потеряться во множественном. Тем, кого удивляет то, что Ши-тао придает первой черте такую силу откровения или воплощения (если использовать привычные для нас термины), а то и наделяет ее функцией посредничества абсолюту, я напомню, сколь странные фантазии служат опорой нашей собственной мысли, когда она берется за осмысление Первоначала. А теперь представим себе духовный мир, не одержимый ни Богом, ни Демиургом, — мир Китая, который не мыслил себя на каркасе великой космогонии и не присягал непреложной легенде о Творении: занять место подобных, более или менее сказочных, инсценировок выпало в нем этой первой — единой — черте, проведенной кистью. Он даже отказывается от этих инсценировок, развенчивает их, сводит к «самому простому»: достаточно одной черты. Она является достаточным, эмблематическим — без тени занимательности и драматизма — изображением того, что составляет «тайну», но абсолютно естественную тайну, всякого свершения. Вот к чему подступает трактат Ши-тао. Первая черта, еще не обретающая различий и потому единая, то есть одновременно единственная и высказывающая «одно», есть «основоположение всего, что есть», «корень всех явлений-изображений» (Ши-тао, гл. 1). Ибо, как бы впоследствии ни плодились формы и вещи, как бы ни представлял художник «потрясающее многообразие пейзажей или фигур», «особый характер животных или растений», «углы и пропорции водных поверхностей и зданий», если ему при этом не удается глубоко проникнуть в связи между вещами, развернуть в полной мере их взаимное расположение, то дело в том, что он еще не постиг «безмерную меру» единой черты кисти. Эта черта — первый шаг и вместе с тем конечный итог всякого обучения; эта черта «заключает в себе все существа» и обладает поэтому «властью» их «широчайшего» развертывания (Ши-тао, гл. 4); она руководит бесконечной дифференциацией существ и она же «полностью вбирает» в себя «то, что за пределами самой обширной дали» (Ши-тао, гл. 1). Трудно выразить яснее ее призвание к абсолюту: каким бы ни было «несчетное число мазков», когда-либо нанесенных на шелк, нет среди них такого, «который бы не начинался» с этой первой черты, и нет такого, «который бы не завершался» в ней. Первая черта есть альфа и омега живописи.

Однако обычно люди «не отдают себе в этом отчета», признает Ши-тао в первых строках своего трактата. Ибо это «действие» «проявляется на уровне духа», но остается «потаенным» в человеческих поступках (Ши-тао, гл. 1). Более того, эта обычная имманентность — имманентность обычного: простая черта, проведенная кистью, — без труда, как не устают предупреждать нас китайские тексты, уклоняется от сознания и чаще всего остается незаметной. Так, люди отдаляют от себя это Единое и поклоняются ему на расстоянии, в рамках величественной религиозной инсценировки или философского культа первозданного (и неизменно ускользающего) понятия. Между тем полнота Единого, непрестанно влекущая к себе дух, целиком и беспримесно, — говорит нам Ши-тао, — реализуется и совершается в этом первом начертании, в начертании простой черты. Нет нужды ни в каком мифологическом фантазировании или метафизическом утверждении: полнота Единого целиком реализуется в этой первой или последней черте, которую я провожу, при условии, что я сам обнимаю всё то, что она обнимает в себе. Побуждая возникнуть первую форму, еще не обретшую различий, и вбирая все формы в свое обезличенное начертание, она служит проявителем дао. И тем самым ей удается высказать абсолют, каким бы именем его не называли, — абсолют, о котором все, всюду и всегда знают, что он неизъясним.

Примечания:

1 По словам Пикассо, нужно «убить современное искусство» и даже «убить самого себя, если хочешь продолжать что-то делать» (Pablo Picasso, Propos sur l’art, éd. Marie-Laure Bernadac et Androula Michael, Paris, Gallimard, 1998, p. 148).

Подбор иллюстраций осуществлен «Артгидом».