Антропология Ольги Чернышевой

Уже более тридцати лет Ольга Чернышева, персональная выставка которой «Улица сна» сейчас проходит в Доме культуры «ГЭС-2», пристально вглядывается в окружающую реальность, фиксируя ту «рябь на воде», в которой растворяется повседневность и которая, будучи абсолютно поэтичной, в глазах других оказывается лишена поэзии. Возможно, поэтому ее творчество многим представляется слишком герметичным и непонятным. Искусствовед и куратор Екатерина Андреева в своем коротком тексте дает ключ к пониманию этого взгляда на жизнь и поэтики, которую он рождает.

Ольга Чернышева. Лавочка. 2010. Бумага, акварель. Courtesy автор

Ольга Чернышева. Лавочка. 2010. Бумага, акварель. Courtesy автор

Благодаря видеоинсталляциям, фильмам и фотографиям Ольги Чернышевой многие люди, которых принято называть «простые встречные», вошли в интернациональное сообщество героев современного искусства, пополняющееся в конце ХХ — начале ХХI веков усилиями таких художников, как Вольфганг Тильманс, Томас Руфф, Рийнеке Дийкстра, Ким Суджа и др.

Творческая чувствительность Чернышевой была сформирована во второй половине 1980-х — начале 1990-х годов в двух городах и учебных заведениях: в Москве в Высшем государственном институте кинематографии и в Амстердаме в Рейхсакадемии. Масштабы и особенности Москвы и Амстердама, несомненно, оказали воздействие на манеру отбора, форматирования и представления материала, отличающую искусство художницы. Ей свойственно двухакцентное ощущение масштаба: некто незначительный, предоставленный самому себе, являющийся безымянной частью неопределенного целого или нечто маргинальное в произведениях Чернышевой устанавливают связь со всем мирозданием через посредство универсального художественного языка. Здесь нет «середины», нет статичного первого плана: Чернышева ловит множество взглядов, движений, импульсов, чтобы показать не только их во всей характерности, но и то общее небо, ту одну землю, которые растят и укрывают собой эту живую жизнь. Художница с особенным вниманием улавливает целое как картину, составленную из разнообразных и быстро меняющихся частностей.

Интерес к образу человека и к среде его постсоветского обитания в ее произведениях вырос не столько из социальной заботы (хотя эта тема не вовсе отсутствует во взглядах на мир и самой художницы, и людей, составляющих круг ее общения), сколько из постоянного удивления непостоянству обликов мира. В начале 1990-х Чернышева оставила одну Москву, чтобы через пять лет найти другой изменившийся город и понять, с какой поразительной быстротой история меняет свои декорации а — главное — самого человека. Захватывающую дух скорость такой перемены выразил философ и писатель Василий Розанов, заметивший, что в революциях 1917 года Россия в секунду смыла с себя старый мир и традиционную религию, будто баба окатилась водой в бане. И вместе с тем сама эта ситуация бесследного «смывания» старой жизни повторяется раз за разом в исторических ли катастрофах или просто со сменой поколений и побуждает нас искать те связи — если они есть, — которые скрепляют между собой времена и людей. Чернышева показывает, что такая связь — это собственно жизнь, формы которой подвижны и способны преображаться, способны к подражанию, то есть к творчеству.

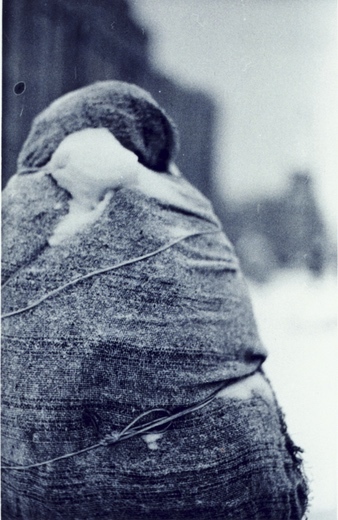

В Москве, во ВГИКе художницу научили профессионально заниматься анимацией. В своем самостоятельном творчестве она переосмыслила этот художественный навык так, что он начал помогать ей видеть в обыденных формах и ситуациях некие чудесные облики, скрытые фантастические образы, ждущие возможности воплотиться. Чернышева открывает возможности предметам превратиться в живые существа, обнаруживает биоморфные связи людей и растений, демонстрируя ресайклинг живого творческого вещества. Эти возможности она не только придумывает, но и подсматривает в окружающей реальности, убеждая нейтральностью своего авторского присутствия в кадре, что говорит и показывает она от имени самой природы, от имени форм витальности как таковой. Однако же пафос этого утверждения художница тщательно скрывает, делает его глубоко внутренним переживанием, открывающимся не сразу, а сокровенно — через акты незаметного частного сходства ржавчины и волшебной живописной фактуры, дешевой шапки и экзотического цветка, человека и замершего на зиму дерева, прозрачной кабинки диспетчера в метро и мифической мандорлы, позволяющей профанному, не ослепнув, лицезреть чудесное.

P.S.

Текст написан ко 2-й Московской биеннале современного искусства, участницей которой была Ольга Чернышева.