Винзавод. Гравитация. Границы видимости

К завершению выставки «Границы видимости» Центр современного искусства Винзавод выпустил каталог-исследование, продолжающий размышление о видимом, зрительном восприятии и его ограничениях. С любезного разрешения издательства публикуем статью «Искусство платформ: взгляд и технология», в которой художник и философ Павел Польщиков прослеживает, как трансформация технологий меняет не только способы восприятия искусства, но и его инфраструктуру, язык и форму. Переходя от первых наивных экспериментов нет-арта к сегодняшней платформенной среде, где цифровое и материальное неразделимы, автор отмечает сдвиг, при котором взгляд перестает быть автономным и становится функцией сетевой реальности.

Джефф Уолл. Разрушенная комната. 1978. Фотография. Фрагмент. Музей Гленстоун, Потомак

Джефф Уолл. Разрушенная комната. 1978. Фотография. Фрагмент. Музей Гленстоун, Потомак

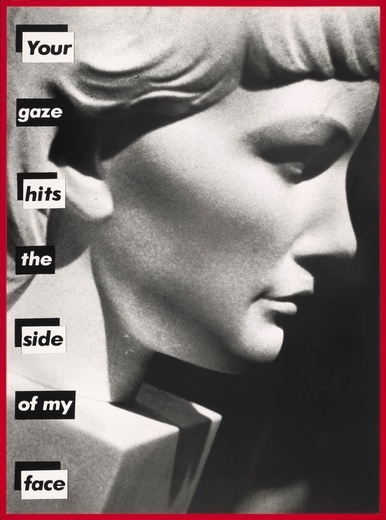

Существует расхожее представление, что всякий взгляд есть власть. Часто подобные тезисы сопровождаются сюжетами об условном фотографе, который, опуская затвор, производит пресловутый акт власти. Понятно, речь идет не о власти политической или символической, а скорее о некотором изначальном стремлении зафиксировать, разделить, описать и пересобрать реальность как таковую. В этом смысле понятие власти сближается с понятием знания. Но как только речь заходит о власти как знании или знании как власти, взгляд уходит на второй план, утрачивает автономность и становится практической эманацией знания.

Фотограф (вос)производит знание посредством взгляда. Но что такое в данном случае взгляд? Это обусловленная физиологией способность видеть, или, может, это оптика камеры, или контекст и представления, определяющие, куда конкретно обращены глаз и объектив? Пожалуй, можно помыслить взгляд без зрения, например, когда произведение создается по инструкции или когда речь идет о звуке. А реально ли представить взгляд без технологии и языка? Если взгляд — это форма знания, то технология и язык как набор логических предписаний обуславливают его.

Так же часто, как тезис о взгляде и власти, можно встретить рассуждения, что какому-то стилю или направлению в искусстве присущ свой взгляд или, как это называется на профессиональном жаргоне, оптика. В этом слове уже заложена технологическая метафора и представление об автономизации отдельного фрагмента реальности.

Взгляд художника/производителя или оценивающий взгляд зрителя неотделим от медиа и облака смыслов, которое в феноменологии обозначается термином «жизненный мир» (Lebenswelt). Здесь возникает интуитивное желание погрузиться в соотношение медиа и языка. Хотя какая бы иерархия ни возникла при анализе этих категорий, неизменным останется их определяющее положение относительно взгляда/знания. Сама история искусств отталкивается от интуитивных схватываний стилистических и жанровых различий, которые при детальном рассмотрении органично увязываются с изменениями в технологии и языке.

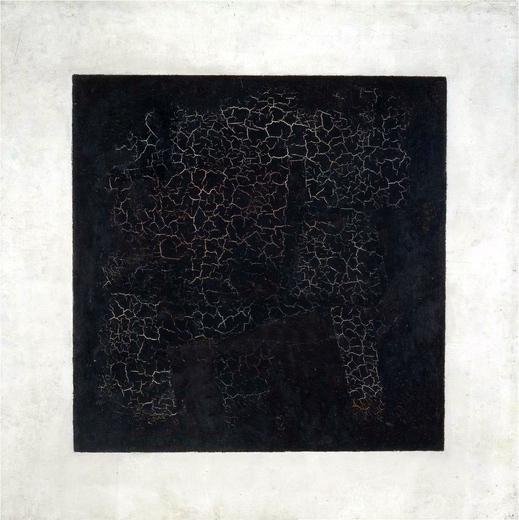

Можно подумать, что из сказанного вытекает жесткий детерминизм по отношению к художнику, зрителю, куратору, да и вообще к любому индивидуальному актору художественного процесса. Но это было бы грубым обобщением — взгляд задает границы, но не предопределяет целиком произведение или акт его рецепции. Более того, исторический процесс состоит из постоянных изменений взгляда, которые осознанно или невольно провоцируются его участниками. Нередко эти изменения носят характер конфликта, что можно проследить, например, в истории модернистского искусства.

Сегодня подобные демонстративные бросания перчаток в лица предшественникам отошли в сторону. Вряд ли сейчас или в ближайшем будущем мы станем свидетелями художественной радикальности, что сопутствовала рефлексии по поводу технологической и социальной революции конца XIX — начала XX века. Тем не менее за последние десятилетия произошло принципиальное изменение технологической и медийной парадигмы. Революционное развитие цифровых технологий и их влияние на ткань реальности отрицать уже невозможно. По крайней мере подобное упражнение потребует недюжинных риторических усилий.

Возникновению новой технологии всегда сопутствует специфический разрыв. С одной стороны, есть уже заложенный в эту технологию потенциал к пересборке базовых логик языка и производства, а с другой — существуют непосредственные интенции сообществ, где эта технология изобретается. Вряд ли Гутенберг, глядя на первую в истории напечатанную Библию, задумывался о возникновении массового книгоиздания как отдельной индустрии со своими жанрами, законами и специфическими практиками воспроизводства и потребления информации.

Для первых форм инструментализации интернет-технологий, вероятно, также характерен подобный разрыв. Пока временная дистанция еще не столь велика, чтобы собрать релевантный корпус примеров, железобетонно подтверждающих этот тезис. Если же обратиться к истории взаимной интеграции интернета и художественных практик, то в хронологическом ряду наиболее показательных сюжетов одно из первых мест занимает нет-арт (Internet art).

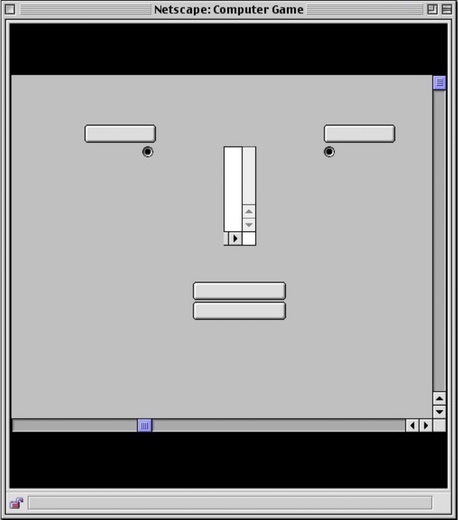

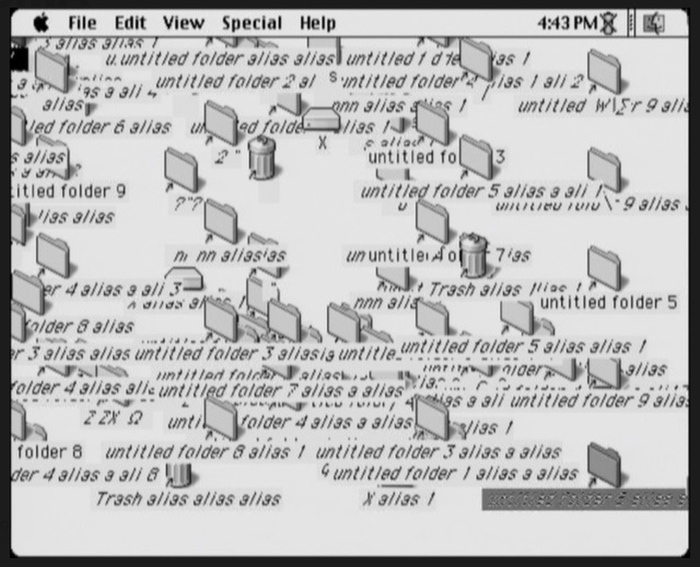

У этого направления есть одна характерная черта. В практически любом нет-арт произведении средством выразительности служит экспликация технологии как таковой. Художественная игра возникает в момент столкновения идеи о произведении искусства с пространством сайта, которое отображается на экране компьютера, или с массивом цифрового кода. Если упрощать, нет-арт предполагает тождественность произведения, технологии и ландшафта.

Возвышенная наивность этого направления во многом предопределила его стремительную герметизацию, а затем и постепенное умирание. Сегодня сотни нет-арт произведений хранятся на старых серверах, заглянуть в содержимое которых можно через интерфейсы сайтов эпохи Web 1.0. Хотя некоторые из этих прекрасных библиотек уже не поддерживаются их создателями, а пытливым «зрителям» приходится, скрестив пальцы, ворошить содержимое Wayback Machine, нельзя не отдать должное интуиции и выразительной глубине многих нет-артистов.

Открытое использование технологии не только проявляет новые пластические возможности, но и служит свидетельством разрыва, о котором говорилось ранее. Технологическая искренность нет-арта — это сигнал о начале пересборки медиареальности в целом, такой же яркий, как появление первых форумов или онлайн-маркетплейсов. Однако для раннего интернета все еще характерно несовпадение с остальными пластами действительности. Двадцать-тридцать лет назад бинарная оппозиция цифровое/реальное могла гораздо эффективнее описывать происходящее, нежели сегодня.

Любая технология интегрируется в ткань общества, пока не станет ее неотъемлемой частью и утратит инаковость. Под конец первой четверти нашего столетия уже можно говорить о стирании границы между цифрой и «жизнью». Пока что этот процесс не завершился, хотя его динамика очевидна.

В постинтернет-искусстве этот разрыв раскрывается в инвертированном варианте. В основу художественной методологии ложится демонстративный перенос из цифрового в «реальное». Технология остается столь же выраженной. Однако принципиальная разница между нет-артом и постинтернетом заключается в том, что для первого характерно стремление к автономизации формы в цифровом пространстве, а во втором возникает интенция сделать произведение как можно более материальным. Эта специфическая материальность всегда предполагает явные признаки цифровой сделанности объекта. Если задуматься, какая техника наиболее популярна в постинтернет-искусстве, на первом месте и с отрывом окажется цифровая печать, за ней последуют цифровая резка и гравировка, 3D-печать и т. д.

За таким демонстративным проникновением цифры в материю, а это именно проникновение первого во второе, а не взаимная интеграция и смешение, стоит мысль о стирающейся границе между ними. Этот тезис звучит, мягко говоря, парадоксально: если в начале предложения сказано, что это не взаимное смешение, то как во второй части можно говорить о стирании границ? Более того, в текстах о постинтернете, написанных представителями этого направления, часто постулируется все более заметное для 2010-х смешение цифрового и «реального», а сами произведения демонстрируют такую возможность и органичность культурному процессу в целом.

Вопрос о стирании границы цифра — «реальность» уже поставлен, однако ответ на него дается в ситуации, когда на сцене есть либо цифровое, либо нецифровое искусство. Постинтернет подрывает эту бинарную оппозицию, но любой подрыв происходит изнутри «здания», и, соответственно, логика его развертывания задается не только «взрывчаткой», но и «стенами».

При этом между нет-артом и постинтернетом обнаруживается ключевая разница, которая подтверждает наличие в последнем некоторой подрывной интенции. Нет-арт отталкивается скорее от идеи взаимодействия с цифровым пространством как с некоторой автономией, которая нуждается в изучении и осмыслении, но при этом самоценна и отделена от остального мира. Да, эта реальность воплощается на вполне материальном экране компьютера, но художественная пластика нет-арт произведений по большей части проявляется на уровне кода или пикселя, материальный носитель редко играет роль несущего элемента формы.

Постинтернет, напротив, намеренно сталкивает материю и цифру на формальном уровне, причем реализуется это через перенос из цифрового в «реальное». Для постинтернета как раз внешний, видимый слой носителя имеет большее значение, нежели его начинка. Важнее, как выглядит конкретный артефакт, а не художественная игра, стоявшая за его производством в нет-арте.

Этот разворот к материальности, точнее, ее переоткрытие через использование новых инструментов, наглядно иллюстрирует тезис, что художественная рефлексия над технологией провоцирует радикальную пересборку самого искусства. Вообще, постинтернет может показаться несколько реакционным или элитаристским течением, поскольку сложно представить эти произведения за пределами «белого куба». Явная же ставка на формальный аспект нередко создает поводы для критики с исследовательских или постконцептуальных позиций. Тем не менее это направление хоть и не смогло устранить границу между цифрой и материей, но создало ситуацию их столкновения.

Постинтернет ставит вопрос о наличии/отсутствии инаковости цифровой технологии, и сам этот взгляд уже свидетельствует о постепенной эрозии данной бинарной оппозиции.

Если продолжить разговор о развертывании (и постепенном взаимном стирании) отношения цифра/материя в контексте искусства второй половины 2010-х — первой половины 2020-х, возникает сюжет, связанный с так называемыми агрегаторами. Речь идет о блогах или веб-зинах, которые возникли на излете постинтернета, чей символический конец был оформлен на Берлинской биеннале 2016 года.

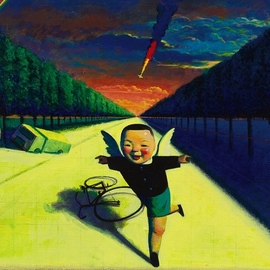

В чем заключается значимость этих цифровых площадок? Ни одна из них эксплицитно не претендовала и не претендует на то, что представляет какое-то новое направление в искусстве. Однако мало-мальски погруженный наблюдатель вряд ли сможет не заметить стилистическое единство такого рода искусства. Тот же зритель, вероятно, сможет описать особенности «искусства агрегаторов» через наиболее заметные и часто повторяющиеся приемы: обращение к оккультным/«темным» пластам культуры, биоморфизмы в духе Ганса Гигера, странные объекты, акселерация образов из массмедиа и т. д.

Но это лишь то, что лежит на поверхности. Подобный анализ новейших тенденций в современном искусстве столь же абсурден, как если бы разговор о модернистской абстракции начала прошлого века выстраивался исключительно вокруг теории цвета и анализа геометрических построений на плоскости. Более того, при глубоком погружении в наполнение цифровых площадок становится понятно, что «стилистические» (в данном случае заметные с первого взгляда) отличия между отдельными произведениями и проектами настолько велики, что сведение их анализа к внешним признакам бесполезно.

Отличительные особенности «искусства агрегаторов» связаны не столько с внешними признаками самих работ, сколько с изменением логики производства и показа искусства в целом. На этом же уровне происходит ключевая трансформация, связанная с соотношением цифрового и материального. Кроме того, это изменение характерно не только для художественных практик, оно может быть обнаружено где угодно.

За последние годы написано достаточно о так называемой «платформизации» экономики и социальных отношений. Да и мы сами с легкостью можем заметить правдивость этих рассуждений, задумавшись, насколько различные платформы стали неотъемлемой частью нашего быта и труда. Если покупка еды, организация рабочих переговоров, поиск ближайшего к дому автомеханика и выбор одежды давно происходят с помощью цифровых платформ, то было бы странно думать, что экспансия этой формы производства не случится и в сфере искусства.

Сегодня стоит говорить не об «искусстве агрегаторов», а об искусстве платформ, потому что принципиальные особенности этих художественных практик связаны в первую очередь с логиками их производства и показа, которые в свою очередь предопределены логикой платформенного капитализма.

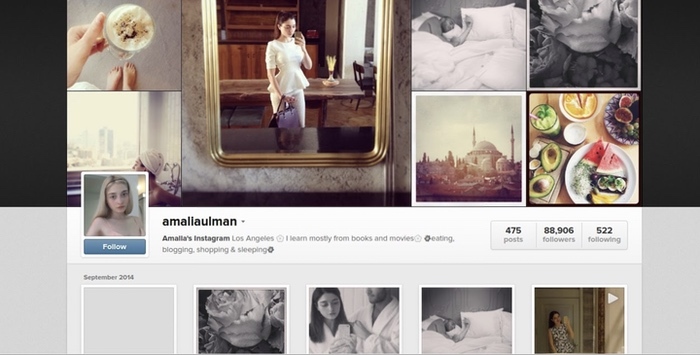

Революция в области больших данных и возможность передачи непредставимых ранее объемов информации в совокупности со свободным доступом к ее производству изменили базовые принципы создания и показа искусства. Этот процесс уже начался, когда десятилетия назад первое материальное произведение было оцифровано и отправлено с одного устройства на другое. К середине 2010-х у львиной доли участников художественного процесса появились хорошо структурированные цифровые тела (веб-сайты, социальные сети, каналы и т. д.). К середине 2020-х уже сложно представить их отсутствие. Теперь искусство в значительной степени потребляется в виде цифровых слепков с оригиналов, а у многих выставочных проектов, реализованных в пространстве «белых кубов», в разы больше зрителей в интернете, чем вживую.

Но еще важнее, что подобная «дигитализация» художественных практик не воспринимается оппозицией цифра/материя. Когда небольшая галерея или артист-ран-спейс проводит выставку, которую вживую посещает максимум 150–200 человек в случае ее успеха, а выставочную документацию в сети видят несколько тысяч пользователей, нет никакого напряжения между виртуальной и «настоящей» реальностью. Сегодня актуальное художественное производство заведомо отталкивается от этой двойственности, устраняя изначальное напряжение внутри оппозиции цифра/материя. Существование материального произведения в цифровой реальности столь же органично, как его недавнее существование в виде архивной карточки в коллекции музея. Это просто форма медиации информации, которая настолько органична нашей реальности, что первичный разрыв, возникший в момент зарождения технологии, будто бы затянулся. В случае с платформенным искусством мы имеем дело с неразделимостью цифры и материи.

Возникающая в ленте социальной сети или на странице веб-сайта фотография арт-объекта — уже не «документ» в том смысле, в котором документом можно было назвать фотосъемку перформанса или выставки в нулевые годы. Это второе тело произведения, точнее вторая его часть, неотделимая от первой «материальной». В случае с платформенным искусством они равнозначны.

Еще одно важное свойство платформ связано с разрушением или эрозией привычных институциональных иерархий. Во-первых, при взаимодействии с платформой устраняется значимость географического фактора. Чтобы производить и потреблять искусство в этом формате, нужен только доступ в интернет. Во-вторых, публикация выставки на платформе обладает гораздо более открытым интерфейсом, нежели музей или галерея. Данные художника, куратора и любых других участников проекта по умолчанию доступны каждому зрителю, который в теории может вступить с ними в коммуникацию, перейдя по ссылке в социальных сетях. А также в два клика получить доступ к архиву художника на его сайте. Все это может происходить за чашкой кофе или по дороге на работу в вагоне метро.

Рядовому производителю также легче создавать и медиировать проекты. Сегодня для доступа к профессиональной аудитории нужно само искусство и умение его «документировать» и грамотно распространять с помощью сетевых механизмов. Институциональное признание и встроенность в привычные для современного искусства рыночные и символические отношения нужны гораздо меньше. Платформа предполагает спорадическое, мерцающее производство контента, а не показательно вдумчивое создание мегаломанских проектов для биеннале или крупных институций.

Разница между искусством платформенным и институциональным, которое все еще кажется незыблемым храмом знания, примерно такая же, как между Amazon.com и многоэтажным торговым центром. Между ними вряд ли есть принципиальная разница с точки зрения этики, она сводится к грамотному использованию технологии и более высокой рыночной эффективности.

Наступление цифровых гигантов Google, Uber, Amazon пока не привело к окончательному банкротству старых форм производства, а платформенное искусство пока не заменило музеи. Вряд ли и то и другое свершится в ближайшие годы. Скорее всего, мы будем наблюдать постепенный процесс более глубокой взаимной интеграции и проникновения цифровых механизмов в потребление и производство искусства.

Ранее прозвучала мысль об эрозии иерархий, но важно понимать, что в этом тезисе нет пафоса эмансипации. Напротив, речь идет скорее о распылении власти и перераспределении символического капитала. Постепенное растворение отношения центр/периферия в пользу периферийности лучше укладывается в дистопическую логику технофеодализма и деградации публичной сферы. Художник теперь более свободен от отношений власти, которые производятся старыми герметичными институциями, поскольку может получить доступ к аудитории вообще без их посредничества. Однако при этом его положение намного более прекаризировано и он предоставлен сам себе. Художник перестает быть автором с большой буквы, в сегодняшней ситуации он скорее безымянный кочующий трубадур внутри сетевой инфраструктуры.

Художественные платформы практически всеядны, в этом пространстве действует всего два критерия оценки. Первый технический: произведение или проекты должны быть упакованы определенным образом, чтобы работать как виральный контент. Грубо говоря, речь идет сначала о качестве съемки, а затем уже о концептуальном содержании работ. Второй критерий — субъективный вкус владельца/куратора платформы. Разумеется, этот вкус фундирован историей искусства и другими формами знания, однако кураторская логика платформ гораздо субъективнее по сравнению с привычными институциями. Разница обусловлена меньшим количеством людей, принимающих решения, и внешними факторами, которые могут влиять на выборку проектов.

Таким образом, в контексте вопроса об интеграции цифровых технологий в художественные практики можно констатировать глубинную пересборку отношений и форм показа как отличительную особенность искусства платформ. Эти изменения на уровне инфраструктуры взгляда трансформируют и жанровую матрицу. Попадая на платформу, объекты, выставленные в белом кубе музея, в переоборудованном под артист-ран-спейс гараже или просто инсталлированные off-site на заброшенном пустыре, обладают одинаковым символическим статусом.

Недоступная ранее цифровая репрезентация нивелирует символический капитал институций, обеспеченный их географическим положением или другими социоэкономическими факторами. Платформизация художественного производства привела к увеличению видимости более мелких его участников, но, что более важно, она спровоцировала появление невероятного количества off-site выставок и микроинституций, специализирующихся на подобных проектах. Причем это не радикально новый жанр, выстроенный в оппозиции всему, что было «до», а, наоборот, органическое развитие выставок формата белого куба, производство которых адаптируется под новые техно- и медиареалии.

Сегодня явный распад переживает и сложившееся ранее соотношение искусства и текста. Когда искусство медиировалось через предполагающие «живой» просмотр выставочные проекты, критические статьи и каталоги, текст играл одну из важнейших ролей. Платформенное искусство же предполагает больший фокус на непосредственном аудиовизуальном потреблении контента, где прочтение сопроводительных комментариев отходит на второй план. Нет необходимости читать о художнике, на выставку которого нет возможности доехать, можно посмотреть ее фотодокументацию, что в каком-то смысле более «информативно», нежели критическая статья об этой выставке в условном журнале October. Искусство платформ менее текстуально, потому что оно куда меньше распространяется через тексты.

Ослабление текстуального измерения в произведении неизбежно приводит к усилению формального, материального аспекта. Производство искусства не перестает быть интеллектуальным: «рисерч» разворачивается не на уровне концептуалистских игр, которые могут быть медиированы исключительно через текст, а на уровне формальных отношений внутри произведения и ландшафта, возникающего внутри выставочного проекта. Речь идет не об исследовании или высказывании, а о сложносочиненном продюсировании «атмосферы».

Такая радикальная смена художественных задач обуславливает куда большую спекулятивность. Отсюда и возникает интерес к как бы «маргинальным» по отношению к интеллектуальному искусству практикам и знанию. Хоррорное или оккультное в случае с искусством платформ выполняют схожую функцию, что и спекулятивный реализм в философии. Это источник метафор и образов, который используется не только для производства «интересного» сюжета, но и для создания пространства аналитической художественной или философской игры.

Новейшее искусство после второй половины 2010-х отличается тенденцией к платформизации художественных практик. Вопрос о вхождении новой технологии в тело искусства разворачивается на уровне трансформации производственных отношений.

Всякий взгляд есть не только власть, но и технология. Взгляд платформы нельзя считать окончательной интеграцией технологии в социальную реальность, поскольку обрисованные явления носят характер тенденций, а не свершившихся или предопределенных фактов. Но по крайней мере он выражает один из векторов, определяющих развитие художественного процесса. Можно утверждать, что это один из первых заметных симптомов трансформаций, через которые неизбежно пройдет искусство в ближайшие годы и десятилетия. Вероятно, мы все еще находимся в точке, где можно констатировать начало изменений и зафиксировать их, но все еще нельзя четко уловить направление или предсказать последствия.