Эхо «голубца»

Как часто вы смотрите на искусство? Обращая этот вопрос к читателям «Артгида», мы, конечно, ожидаем услышать уверенное «Постоянно!». Но смотрите ли вы на искусство — или все же на его изображение? Большинство людей впервые встречают «Девочку с персиками» не в залах музея, а на страницах школьного учебника или, того хуже, сувенирной кружке. Студенты-искусствоведы часто изучают живопись по слайдам и отсканированным каталогам, и даже профессионалы пополняют свой «визуальный словарь» через экран смартфона. Но как меняется восприятие, когда мы смотрим на репродукции? Почему копия порой кажется убедительнее оригинала? Как оцифровка, фотошоп и нейросети влияют на художественный образ? Обо всем этом и о том, как подлинники, реплики и цифровые фантомы живут в нашей культуре, размышляет искусствовед Михаил Нисенбаум.

«Артгид» и искусственный интеллект. Картина Эдварда Мунка «Крик» «в стиле Тарковского»

«Артгид» и искусственный интеллект. Картина Эдварда Мунка «Крик» «в стиле Тарковского»

Когда мне было пятнадцать лет, я познакомился с художником Виктором Вялкиным, который в дальнейшем стал моим другом и учителем с большой буквы. Он высоко ценил иконопись; не ошибусь, если скажу, что именно ему я обязан неубывающим интересом к древнерусскому искусству. В числе страстей и причуд Вялкина было коллекционирование репродукций рублевской «Троицы». Он складывал в особую папку открытки, вырезки из журналов и постепенно скопил около пятнадцати вариантов «Троицы» разного размера, напечатанных на разной бумаге. По словам Вялкина, он хотел найти репродукцию, на которой «рублевский голубец» отпечатался бы точнее и ярче всего.

Время от времени, когда прибывал новый экспонат, Вялкин выкладывал свои сокровища и показывал, как мистически сияет «рублевский голубец» на самом лучшем отпечатке. Я смотрел на эти странички, разделяя вялкинское благоговение и преумножая его. Разумеется, мне тоже захотелось составить свою коллекцию, венцом которой через несколько лет стал альбом-антология «Троица Андрея Рублева». Каким избранником судьбы я себе казался, сотни раз ныряя в эту необыкновенную книгу!

И вот в 1977 году я поехал на зимние каникулы к бабушке в Москву. В числе главных дел намечался визит в Третьяковскую галерею, где следовало своими глазами увидеть Рублева и Врубеля. Залы древнерусской живописи нашлись не сразу. Надо сказать, день был пасмурный, а на душе и вовсе сумрачно. Я был тогда смертельно влюблен и никак не мог совладать с чувством, игравшим мной, точно котенок мятой бумажкой. Сосредоточиться на картинах и не думать о моей возлюбленной не получалось. Водянистые глаза врубелевского «Пана» и самоцветы «Демона» травили душу и говорили мне что-то роковое и безутешное.

Наконец я увидел «Устюжское Благовещение» и понял, что спасен. Казалось, теперь я под защитой всего небесного воинства и ничто мне не страшно. Настраивая себя на торжественный лад, я переходил от доски к доске, предчувствуя момент откровения. И вот увидел ее, «Троицу». Но то ли из-за пасмурного дня, то ли по другим причинам «голубец» оригинала оказался темнее и тусклее всех виденных репродукций. Собственно, было даже не вполне понятно, стоит ли вообще говорить про какой-то там особый «голубец». «Ты не имеешь права разочаровываться», — останавливал я себя как мог. Увиденное не укладывалось в голове. Как может оригинал оказаться менее выразительным, чем отображения? Платон и апостол Павел не лгут! Или лгут?

Через много лет, работая в издательстве и наблюдая за предпечатной подготовкой альбомов, я понял, что арт-директор, цветокорректор, препресс-инженер руководствуются не только фактами, но и своим представлением о фактах. Например, степенью благоговения перед ними. Или собственным пониманием «естественного». Или желанием сделать иллюстрацию более привлекательной, или согласовать с другими иллюстрациями альбома — да мало ли чем!

Поступив на отделение истории искусств (речь об Уральском государственном университете, что в городе Свердловске, ныне Екатеринбурге) в 1980 году, я и мои однокурсники изучали художественные памятники в основном по альбомам и монографиям, найденным в библиотеке, и по слайдам, которые преподаватели показывали на лекциях. Качество изображений почти не позволяло судить об оригинале. Например, в «Византийской живописи» В. Н. Лазарева студент видел плохонькие черно-белые фотографии и читал: «Лица моделируются сочными мазками, нежный, светлый колорит складывается из розовых, зеленых, голубых, коричнево-красных, зеленовато-желтых и фиолетовых красок, образующих типичную для XIV века гамму». Мы готовились стать профессиональными искусствоведами и прекрасно понимали, что слова «розовый», «зеленый», «фиолетовый» могут относиться к сотням, к тысячам, к миллионам оттенков. Как понимали и то, что едва ли когда-нибудь своими глазами увидим фрески Мистры или мозаики Монреале. Конечно, воображение помогало как-то дорисовать образ, худо-бедно передаваемый фотографией. Но вот вопрос: а что же мы изучали? Насколько этот увиденный-воображаемый-дорисованный образ соответствовал истине?

Нередко случались ситуации и более абсурдные. Например, в программе упоминались имена художников, которых мы должны были изучать, скажем, в порядке перечисления. Однако в библиотеках не находились никакие альбомы и монографии, в многотомных изданиях этим авторам посвящались слова, но не иллюстрации, и студенты на экзамене должны были упоминать этих художников осторожно, чтобы не разоблачить свою полную неосведомленность. Мне запомнились два таких имени: Витольд Бялыницкий-Бируля и Леонард Туржанский. Их картины я увидел через несколько лет, а до того они так и оставались описаниями без образов, хотя наша квалификация вроде как предполагала знание их работ. Но Бялыницкий-Бируля и Туржанский как-никак происходили из Российской империи и жили в СССР. Меж тем в программе встречались имена мастеров, которых увидеть в отечественных да и в любых других музеях, учитывая закрытые границы, было невозможно. До интернета, поисковиков и «Википедии» еще не дожили и даже не додумались. Хотя и они не даютответов на все вопросы.

Теперь попробую показать, что из этого следует. Получается, студенты, получавшие искусствоведческое образование, своими глазами не видели более 90% изучаемых памятников. Это как если бы будущие хирурги не видели ничего, кроме напечатанных фотографий внутренностей и анатомических атласов, да и в этих атласах были бы приведены лишь таблицы, относящиесяя к органам дыхания, а органы пищеварения описывались словесно.

Что же говорить про большинство людей, которые не изучали историю искусства в художественных школах, училищах и университетах! Что видят они? Из всего богатства, хранящегося в храмах, дворцах, музеях, частных коллекциях, до нас доходит только то, что мы можем видеть в постоянных экспозициях местных музеев и на временных выставках. Подавляющее большинство предметов искусства доходят до нас в виде:

— публикаций в интернете,

— телепередач, музыкальных клипов, фильмов,

— календарей,

— открыток,

— сувенирной продукции (футболок, магнитов, чашек и т. п.),

— книг по искусству.

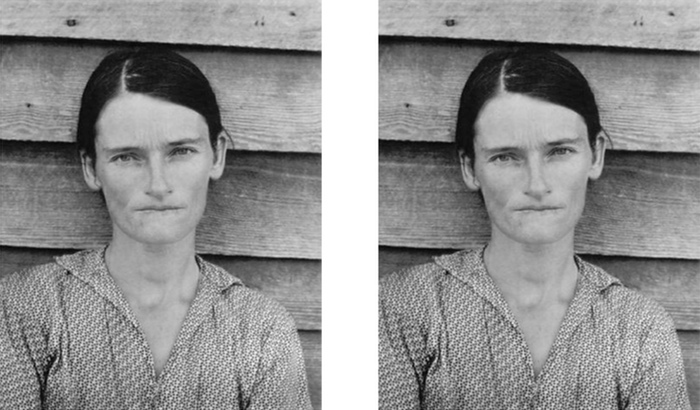

Строго говоря, утверждать, будто всякое произведение искусства можно принимать только в виде оригинала и более никак, — беспримесный снобизм. С другой стороны, глупо отрицать, что есть немало произведений искусства, которые в полной мере можно оценить лишь в виде оригинала. К примеру, никакая фотография не передает свечение витражей (а масляная живопись неправильно передается светящимися экранами). Даже самая лучшая иллюстрация «Менин» Веласкеса в альбоме не сравнится с оригиналом — уж так этот оригинал задуман. Хорошо, что можно посмотреть на фотографию Реймсского собора. Но разве этот акт познания равен тому, который происходит, когда вы сами оказываетесь рядом с Реймсским собором и входите внутрь? Собственно говоря, серия Шерри Левин «По мотивам Уокера Эванса» (After Walker Evans), где художница подписывает своимименем отпечаток чужой знаменитой фотографии, — один из многих способов превратить проблему в прием.

Но искусство принудительно преображается в ходе неточного копирования не только на открытках и чашках. С той поры, как человечество начало пользоваться программой Photoshop и нейросетями, за искусство (разумеется, не только за него) взялся искусственный интеллект — с той бодрой бесцеремонностью, в которой многие усматривают новое искусство. Вот самый невинный пример: приложения по превращению черно-белых фотографий в цветные. Остановить это невозможно — подавляющему большинству (а) нет дела до таких мелочей, как достоверность изображения, (б) разноцветье милее оттенков серого. Поэтому мы и дальше будем наблюдать, как на приукрашенных снимках люди разного возраста, происхождения, состояния здоровья снабжены стандартным здоровым румянцем (точно из-под кисти славного ретушера от похоронного бюро), одеты в одежду тех расцветок, которые подобрал для них колорист, среди стен, перекрашенных в XXI веке. А через сто-двести лет еще более подавляющее большинство не сможет отличить фотографию XIX века от ее фальшивой реплики.

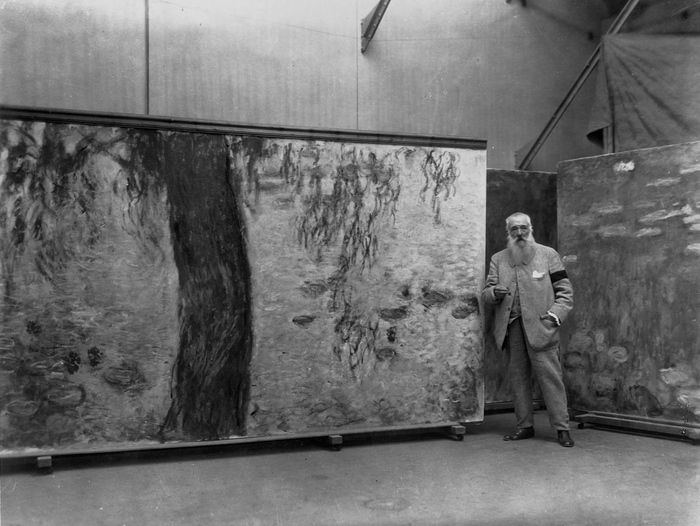

Несколько лет назад начала свой славный путь перекрашенная фотография, на которой Клод Моне запечатлен в мастерской рядом с полотном из серии «Кувшинки». Отважный ретушер не только не побоялся выбрать цвет кожи и одежды для художника, но и перекрасил собственно «Кувшинки». И даже самым образованным людям, которые публикуют на своих страничках фальшивку, в голову не приходит, что талант и искусство Клода Моне несколько отличаются от таланта и искусства цифрового колориста.

Что уж говорить про мичуринские радости любителей Midjourney, скрещивающих Леонардо с Малевичем, Решетникова с Климтом и «Крик» Мунка с чем угодно. Искусственный интеллект — воплощение стратегического безумия человечества в целом и лучших его представителей в особенности. Однажды придет день — и глядя на первоисточники произведений AI, критики будут вздыхать, дескать, когда б вы знали, из какого сора…

К этому, несомненно, следует прибавить те неисчислимые аберрации, искажения, недомолвки, передержки, откровенные глупости, которые исходят от писателей, философов, критиков, журналистов, историков, экспертов-недоучек, чиновников, видеоблогеров и экскурсоводов (боже, храни наше и их душевное здоровье!). Если в идиоме «розовые очки» заменить прилагательное на «кислотные» или «замшелые», а существительное — на «исказители» или «затемнители», такую оптику мы получаем в широком ассортименте то бесплатно, то за деньги, то поневоле, то по собственному желанию. И это благоприобретенное косоглазие — или из авторского щегольства, илииз-за слабой осведомленности (при усиленной самоуверенности) — отдаляет настоящее искусство от зрителей еще вернее, чем плохое качество печати. Можно стоять лицом к лицу с «Корзиной с фруктами» Караваджо (около 1599) или с «Арлекином» Пикассо (1915) и, обладая стопроцентным зрением, видеть только бескрылые малопонятные факты.

К чему, собственно, все эти скорбные элегии? А вот к чему. Вернемся к тому примеру, с которого начали: к репродукциям рублевской «Троицы». Были ли самообманом и ошибкой те долгие минуты разглядывания альбомных страниц, где краски сияли чуть чище и ярче? Отречься ли от мыслей и восхищений, подаренных мне тогда текстом и книжными иллюстрациями? Нет — с поправкой на то, что потом я многократно собственными глазами видел в Третьяковской галерее (кстати, каждый раз немного по-разному). У Вячеслава Иванова в книге «Кормчие звезды» есть программное стихотворение «Альпийский рог» (между прочим, отвечающее пушкинскому стихотворению «Эхо» 1831 года). Тема стихотворения — равная ценность звука и эха, авторского высказывания и читательского (зрительского и т. д.) отзыва. «Блажен, кто слышит песнь и слышит отзвук» — это про то, что изначальный образ и его субъективные отголоски-вариации дополняют друг друга, что объективные и субъективные интерпретации обогащают оригинал — при условии, что оригинал известен и доступен (а не «слышал звон, да не знаю где он»).

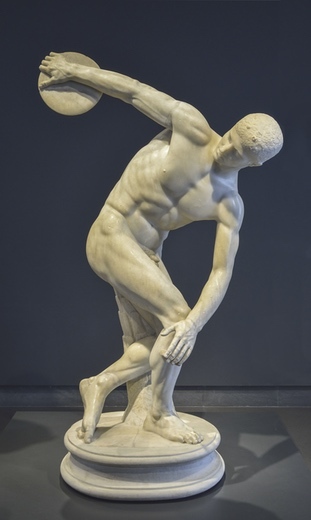

Вспомним, сколько прибавляют венецианским храмам и дворцам отражения в воде. Если бы нам всегда приходилось видеть только отражения, мы навеки остались бы в платоновской пещере. Конечно, есть римские копии великого «Дискобола»: оригинал не сохранился, и можно только фантазировать, в чем и насколько он превосходил свои подобия. Но полнота познания в том, чтобы видеть продолжение искусства и в подобиях, и в пародиях, и в фантазиях, и даже в пошлых кружках-футболках-магнитиках, — если не упускать из виду образ (образы) и смысл (смыслы) искусства в оригинальной, авторской версии. «Блажен, кто слышит песнь и слышит отзвук».