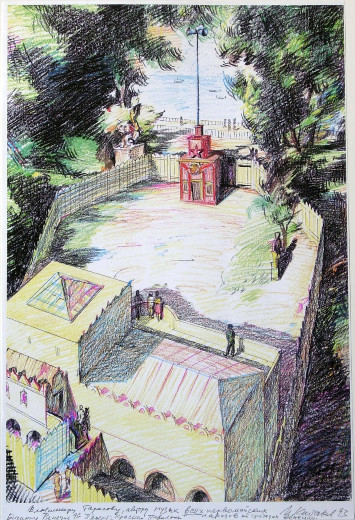

Владимир Тарасов: «В визуальное искусство я прихожу как музыкант, а в музыку возвращаюсь как художник»

Владимир Тарасов — гуру литовского джаза и международная знаменитость. Он путешествует по миру, выступая с сольными программами, играет с другими музыкантами, преподает, ведет мастер-классы и создает звуковые видеоинсталляции, которые повествуют о «прочувствовании» музыки и звука их автором. С начала 70-х Тарасов — ударник знаменитого трио Ганелин-Тарасов-Чекасин, просуществовавшего c 1971 по 1986 год и считающегося самым оригинальным джазовым коллективом СССР. Еще до распада трио Тарасов начал самостоятельную творческую карьеру, создавая композиции исключительно для ударных инструментов. Тогда же, в 70-х, он познакомился с представителями московского художественного андеграунда, среди которых было множество любителей джаза, и начал собирать свою уникальную коллекцию, объединившую произведения неофициального искусства Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Львова и республик Прибалтики. В прошлом году Тарасов передал большую часть своего собрания в дар Литовскому национальному художественному музею в Вильнюсе — сегодня она демонстрируется в недавно отреставрированном дворце Радзивиллов в центре литовской столицы. О том, как музыкант пережил безумный прошлый год, о джазе, искусстве, друзьях и новом статусе своей коллекции Владимир Тарасов рассказал Юлии Лебедевой.

Владимир Тарасов. Фото: Вадим Захаров

Владимир Тарасов. Фото: Вадим Захаров

Юлия Лебедева: Как вы живете в эпоху ковида, и что нового карантин привнес в вашу жизнь? Проводите онлайн-концерты? Сейчас это стало модным.

Владимир Тарасов: Единственное мое спасение — это записи. У меня с 14 лет не было таких длинных перерывов межу выступлениями, последний концерт прошел в феврале 2020 года в Калифорнии. Но благодаря новым технологиям мы с музыкантами в составе трио делаем записи онлайн, сидя с наушниками каждый в своей стране. Джон Раскин на саксофонах в Калифорнии, Мэттью Гудхарт на фортепиано в Нью-Йорке и я в Вильнюсе. У меня тут барабаны, микрофоны, сидим играем, как в студии. Но живого выступления, конечно, не хватает. А онлайн-концерты я не провожу ни в одиночку, ни с коллегами. У этого формата есть одна проблема — видео иногда отстает от звука. К тому же ничто не заменит струнку живого звука, общения музыканта и слушателя. Это — обмен энергиями. Так в любой музыке — а в джазовой тем более. Хоть я и человек сцены, но как только с нее ухожу, то целыми днями сижу в уединении у себя в студии. У меня всегда есть работа — за столом или за инструментами. Но этот год особый, и поскольку освободилось много времени, то удалось доделать некоторые важные дела. Благодаря эпидемии я «застрял» на полгода в Киеве, городе, который очень люблю. Там я был окружен невероятной заботой. Жил в таком шолом-алейхемовском Подоле, меня кормили вкусными борщами, даже в магазины не давали ходить. В Киеве я и дописал последнюю главу книги, которая совсем недавно вышла в Литве.

Юлия Лебедева: Расскажите, пожалуйста, о своих книгах. Я прочитала их с невероятным удовольствием. Они написаны живым языком — и там столько совершенно поразительных историй!

Владимир Тарасов: Первая — «Трио» — была написана в начале 90-х, когда я часто жил и играл в Америке. Все друзья говорили, что нужна книга об истории группы, и решили, что сделать ее должен я. Ко второй — «Там-там» — воспоминаниям о том, что было до и после трио, — приступил в начале 2000-х и закончил в 2009 году. Сейчас я написал как бы третью часть, в которой рассказываю о друзьях, путешествиях, своей коллекции, событиях последних десяти лет. И все эти книги, как пазл, сложились в одну — «Дневники барабанщика». На обложке — фотография замечательного литовского фотографа Витаса Луцкуса. Пока книга только на литовском языке, но надеюсь издать ее и на русском.

Юлия Лебедева: Вы упомянули, что в 14 лет уже работали. Расскажите об этом поподробнее.

Владимир Тарасов: Первую свою зарплату я получил в 14 лет, когда уже работал в оркестре. Мы играли музыку Каунта Бейси и другие оркестровые стандарты тех времен в «Архангельском интернациональном клубе моряков». В Архангельске — одном из главных международных портов СССР — было полно моряков из разных стран. Многих из них прямо с причала привозили автобусами в этот клуб. Атмосфера там была соответствующая и напоминала фильмы-вестерны: все напивались и начинали драться. А мы играли на фоне всего этого безумия одну из своих программ — либо джазовую, либо рок-н-ролльную.

Юлия Лебедева: В самом начале книги «Там-там» вы описываете ваше детство в Архангельске: восьмилетний мальчик требует записать себя в детский оркестр Дома пионеров, хотя уже не было свободных мест. Но он все равно требует, потому что там можно было научиться играть на барабанах и потому что там играли джаз. Почему именно барабаны?

Владимир Тарасов: Я всегда говорю, что мое будущее музыканта определили два звука — это хруст снега, когда идешь в валенках по морозу, и звук, когда ломается лед на Северной Двине. Мы сбегали из школы, стоявшей прямо на берегу реки, сидели верхом на ледорубах и смотрели на несущийся на нас лед. Этот мощный звук был просто потрясающим — очень перкуссивным. Мои родители, конечно, хотели, чтобы я играл на фортепьяно и желательно «Лунную сонату». Но поскольку я изначально хотел играть именно на барабанах, то делал все для того, чтобы меня оставили в покое с фортепьяно. Даже клавиатуру спалил спичкой, настолько терпеть его не мог. Хотя что-то играл, изображал… В пять лет я травмировал руку, потеряв мизинец, и на этом фортепьянная эпопея, к моей великой радости, закончилась.

Послевоенный Архангельск был красивейшим деревянным городом. Он пах деревом: деревянные дома, тротуары. Машины ездили по деревянным мостовым. Еще чистая Северная Двина, белый снег, настоящая зима… А летом мы купались, лежали на пляже, ловили на донки стерлядь и налимов прямо в центре города. И было чисто. К сожалению, от всего этого почти ничего не осталось. Приезжая, я каждый раз замечал, что город все больше разрушается. Последний раз я был в Архангельске два года назад на фестивале, и увиденное привело меня в ужас. Отходишь от главной улицы: весь город сгнивший, крысы бегают. Замечательные деревянные дома и особняки просто разваливаются. Всё как в песне: «разрушим до основанья, а затем…» — и ничего стоящего не построили. Как помор и человек, родившийся в этом городе, я испытал такое щемящее чувство…

Юлия Лебедева: Откуда вы в 60-е годы черпали знания о джазе?

Владимир Тарасов: Было несколько источников. Программа оркестра в Доме пионеров, которым руководил джазовый саксофонист — но это было не самым главным. Я заказывал джазовые пластинки морякам, поэтому у меня были все музыкальные новинки. Мы с упоением слушали и записывали на магнитофон программу Уиллиса Коновера «Час джаза» по «Голосу Америки». А когда я стал вечерами играть в Интерклубе, то мама специально записывала их для меня. Потом я переписывал эту музыку на ноты и разучивал. Помню, как я играю соло Джо Морелло, а мама слушает и сравнивает с оригиналом.

Юлия Лебедева: Мама в итоге поддержала вас, несмотря на вашу измену фортепьяно. Многие люди счастливы в своем творчестве, в том числе благодаря родительскому пониманию.

Владимир Тарасов: Конечно, мама поддерживала меня, даже первые барабаны мне купила, а это дорого стоило! Она работала художником-модельером на трикотажной фабрике и на все свои деньги купила мне шикарные барабаны ASBA. Мне тогда было 17 лет. Потом я с этими барабанами переехал в Вильнюс.

Юлия Лебедева: А как же вы играли на ударных в коммунальной квартире? И как барабанщики тренируются дома?

Владимир Тарасов: К тому времени мама уже получила отдельную квартиру от фабрики, но, чтобы не мешать соседям, я закрывал барабаны толстым суконным одеялом. Соседи, встречая меня, говорили: «Молодец, Володенька, хорошо получается». Что-то слышали сквозь стенку, но не ругались. Дома используются фипсы, резиновые барабаны, которые я применяю до сих пор. Правда, сейчас у меня отдельная студия, и, к счастью, я могу играть как и сколько хочу. И барабанов у меня сколько угодно!

Юлия Лебедева: Как вы оказались именно в Вильнюсе?

Владимир Тарасов: Волею случая. В 1967 году в Архангельске гастролировал оркестр Литовской филармонии «Огни Немана», в котором играли прекрасные джазовые музыканты. Дирижер Йонас Циюнелис пригласил меня на работу. И я переехал. В 1969-м «Огни Немана» расформировали за то, что мы играли слишком много джаза, и я перешел вместе с Циюнелисом в оркестр Литовского радио и телевидения. В это время я познакомился со Славой Ганелиным, который был уже очень известным в здешних музыкальных кругах джазовым пианистом. Вскоре мы и фотограф Григорий Талас, игравший на контрабасе, начали играть джаз в вильнюсском кафе «Неринга». В 1971 году мы втроем поехали в Свердловск выступать в джаз-клубе, где встретили прекрасного саксофониста Володю Чекасина, которого пригласили в Вильнюс. Так сложилось трио. А когда мы с Ганелиным и Чекасиным преподавали в музыкальной школе имени Балиса Дварионаса, у нас всегда был ключ от класса № 234, куда мы могли в любое время дня и ночи прийти поиграть. Мы с удовольствием преподавали, воспитывали молодежь. Особенно Чекасин — он вообще великий педагог. Вся наша современная литовская школа джаза и большая часть джазовых музыкантов в России — в каком-то смысле его воспитанники.

Юлия Лебедева: Кстати, про литовскую школу джаза. Как определить это явление? Она сформировалась благодаря трио?

Владимир Тарасов: В 70-х мы шли именно от полистилистики. Трио нашло свой стиль: мы придумали музыкальную конструкцию, которая во многом была академической, но с джазовой начинкой. И получалась такая джазовая атака. Многие литовские музыканты продолжают заведенную нами традицию. Более того, с тех пор выросло уже не одно поколение джазовых музыкантов, которые учат более молодых, поэтому традиция продолжается. Прямое либо косвенное влияние трио или того, что мы сейчас делаем дуэтом с Чекасиным, на такого рода музыку здесь очень большое. И, к счастью, не только здесь. Джаз в Литве кардинально отличается от джаза в России, Эстонии, Латвии или Украине. Музыканты создают свои композиции, а не играют стандарты. Приятно слушать музыканта, который пытается сочинить что-то свое. Даже если он в какой-то момент и ошибается, то хотя бы никого не копирует. Как говорит Илья Кабаков: «Чтобы войти в этот коридор в коммуналке искусства, ты должен найти свою пустую, никем не занятую, комнату». Сегодня многие судорожно повторяют музыкантов, которых давно уже и в живых нет. А зачем мне это слушать, когда у меня все это есть на оригинальных пластинках? В России распространенная практика — играть одно и то же, пять джазовых стандартов, условно говоря. Но время нельзя повторить, его можно только имитировать.

Юлия Лебедева: Но это коммерция, к сожалению.

Владимир Тарасов: И это печально. На всю Москву всего пара мыслящих музыкантов, остальные — копиисты. Но ведь и они тоже талантливы, просто не хотят работать головой. Джаз — музыка свободы и индивидуальности. Это внутренняя энергия, а она может быть только у оригинала. Импровизация — всегда композиторское мышление, а вариация — это когда музыкант крутится в джазовых 8-тактовых или 12-тактовых «квадратах». Когда это повторяется у Декстера Гордона или Оскара Питерсона, получается гениально, потому что они при этом выражают себя, и у них есть то, что называется «сквозным развитием». А когда кто-то пытается играть, как они, то получается уже flat — плоское исполнение. Это как репродукции в золотых рамах.

Юлия Лебедева: Куратор Жан-Юбер Мартен в статье, опубликованной в каталоге вашей коллекции, пишет о том, что джаз был разрешен в СССР потому, что изначально являлся музыкой черных рабов. У меня было ощущение, что джаз какое-то время находился под запретом, но получается, что он оказался в так называемой «серой зоне». Проводились фестивали, концерты, даже гастроли зарубежных звезд, но при этом все с каким-то скрипом.

Владимир Тарасов: Жан-Юбер Мартен, конечно, немного заострил тему, но отчасти это было так. Думаю, это [связь джаза с музыкой американских рабов] была лазейка для правящих слоев, которым джаз нравился и которые таким образом оправдывали интерес к нему. На рок они потом реагировали более агрессивно — там тексты. Да, джаз находился именно в «серой зоне»: не запрещен, но под контролем. Нам позволяли играть, устраивать фестивали, но все всегда курировалось сверху горкомом комсомола или другими госструктурами. Представители органов тайно или явно присутствовали везде — мы называли их «пальто». Особенно они стали заметны в нашей жизни, когда мы смогли выезжать за границу на гастроли. Они неизбежно сопровождали всех советских артистов.

Юлия Лебедева: Авангард был «знаменем революции», но, тем не менее, через пару десятков лет его полностью изолировали от общества — ничто никогда не мешало советской власти душить свободное и оригинальное. И в 70-е параллельно с деятельностью трио существовало искусство андеграунда, которому вообще не давали выставляться.

Владимир Тарасов: Времена были, конечно, смутные, но все-таки уже не такие, как до этого. И наше трио пробило эту стену своими лбами: мы первые начали выезжать на Запад. Именно по приглашению оттуда, а не потому, что нас навязывало им Министерство культуры или Госконцерт, как многих других партийных джазменов. Сколько я бился, чтобы попасть на джазовые фестивали хотя бы в соцстраны по приглашению своих друзей, но все мои поездки объявлялись «нецелесообразными», как любили тогда объяснять в ОВИРе (в Советском союзе отдел виз и регистрации занимался оформлением выездных граждан. — Артгид). Первый раз я поехал в Чехословакию с оркестром «Тримитас» в 1974 году лишь потому, что меня некем было заменить. И только после этого нас начали выпускать на гастроли с трио. Потом чиновники поняли, что мы не собираемся сбегать, и стало немного легче. Мы побывали на Кубе на Фестивале молодежи и студентов, объездили соцстраны. Как все советские артисты, мы прошли этот «соцкруг», а потом нас через «Общество дружбы» (Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами был образован в 1958 году. — Артгид) выпустили с огромной делегацией в Финляндию. Там мы играли, а остальные пили привезенный с собой алкоголь. А «пальто» там был целый «гардероб»! И когда мы вернулись из капиталистической Финляндии, нас в том же году отправили в Западный Берлин. Но все это были официальные советские делегации. Нас возили как «матрешку» и ансамбль «Березка» — смотрите, у нас и авангард тоже есть! Тогда же нашу музыку стали играть на западных радиостанциях, выпускать пластинки за границей и в СССР. В Госконцерт или напрямую в литовское министерство культуры нам из-за рубежа приходила масса приглашений. И довольно долгое время на все был один ответ: у нас таких нет. А потом кто-то умный сообразил, что можно на этом заработать. Лишь в 80-е мы начали ездить как настоящие гастролирующие музыканты…

Юлия Лебедева: Гастроли советского времени — весьма специфическая история, ведь почти все заработанные за границей деньги вы должны были отдать государству. То есть слава была чисто эстетическая. Эта боль проходит лейтмотивом в ваших книгах, ведь тратилась невероятная творческая энергия.

Владимир Тарасов: Мы привозили в карманах тысячи долларов и лично cдавали их в бухгалтерию Госконцерта на улице Неглинной, а сами имели право только на суточные. Но на них еще нужно было купить кучу подарков всем этим людям из госструктур — сотрудникам Госконцерта, Министерства культуры… Причем форма заказа этих «подарков» была довольно безапелляционной. И мы скидывались из своих «суточных» копеек на все это. Почитайте воспоминания Плисецкой или Вишневской. Кто-то из них вез какому-то чину в Москву покрышки для машины! Спасибо хоть, что не заставляли петь песни про партию и не вмешивались в репертуар. Мы играли то, что хотели, для людей, которые приходили послушать именно нас, а не для тех, кого сгоняла для массовки какая-нибудь условная компартия Португалии, чтобы послушали концерт из Советского Союза. Это было наше счастье. Да, в Госконцерте на Неглинной и в Минкульте ничего не понимали в джазе. Отношение было таким: раз этим идиотам на Западе такое нравится, пускай слушают. Ведь поскольку нас приглашали всегда с западной стороны, то за нас еще и платили большие деньги.

Юлия Лебедева: Вы очень талантливы. И вы смогли увидеть мир, еще когда Советский Союз был закрыт от него железным занавесом. Другим авангардистам это удалось лишь в перестройку. Юз Алешковский называет ваше трио везунчиками. Но, несмотря на описанные вами «совковые приколы», жизнь все равно была насыщенной и веселой.

Владимир Тарасов: Дело не в таланте! Секрет в том, что мы не оглядывались на американские и европейские стандарты. Если позволите небольшую иронию, то главной проблемой советского джаза стали гастроли Дюка Эллингтона в 1971 году. Я посетил почти все его концерты в СССР, в зале было много музыкантов, и на многих из них это сильно повлияло. Все хотели играть, как он. А мы кардинально отличались от всех остальных. И нас стали везде приглашать, поскольку мы оказались единственными с собственным стилем исполнения. Каждый пришел уже со своим багажом, но понимал — и это было счастье каждого из нас, — что нужно искать собственный язык, нарабатывать его, потому что это основа джаза. Пока мы играли дуэтом с Ганелиным, это были другие Тарасов и Ганелин. А когда к нам присоединился Чекасин, сформировался именно стиль трио. Сочетание нас троих дало такой результат. А джаз — это химия, как и все искусство. Это свобода мышления, построенная, тем не менее, на определенных канонах и законах, а не как во фри-джазе — что хочешь, то и играй.

Юлия Лебедева: Может быть, благодаря этому, когда трио распалось, причем на взлете, каждый уверенно пошел своей дорогой и нашел себя, что бывает далеко не всегда.

Владимир Тарасов: Верно, трио распалось «не долюбив, не досказав, не доделав», как говорится в стихах Бориса Смоленского. Но когда мы еще работали втроем, у каждого из нас уже была параллельная жизнь. У Чекасина был квартет, Ганелин тоже играл с другими музыкантами, а я начал делать соло, называя это «музыкой для барабанов». Когда в 1987 году трио распалось, каждый из нас занялся своими проектами — и очень успешно.

Юлия Лебедева: В ваших книгах есть совершенно невероятные рассказы. Например, история вашего выступления в Большом адронном коллайдере.

Владимир Тарасов: Это было потрясающее приключение. Его организовал Игнас Сташкявичюс, предложив ЦЕРНу (Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. — Артгид) устроить мой концерт. Они согласились, Министерство иностранных дел Литвы поддержало идею, так что это было официальное мероприятие. В сентябре 2019 года коллайдер остановили на профилактику, и в это время там проходили дни открытых дверей. Я был первым, кто играл концерт на стометровой глубине, в пещере-лаборатории CMS (Компактный мюонный соленоид — один из двух больших универсальных детекторов элементарных частиц на Большом адронном коллайдере. — Артгид). Акустика там потрясающая, звук уходил в бесконечную высоту. Это был закрытый концерт для сотрудников и гостей, а потом я сыграл еще один для посетителей дней открытых дверей, но уже в другом зале — наверху. Меня пригласили на целую неделю, и я жил прямо в гостинице на территории ЦЕРНа, общался с учеными, нобелевскими лауреатами, познакомился с гениальным британским физиком Джоном Элисом, который работает там с 70-х. Мы провели с ним публичную дискуссию о взаимоотношении музыки и физики. Коллайдер — хороший пример «Государства» Платона: там полный интернационал, и русских тоже много. Но особенно впечатлила меня следующая сцена. В буфете сидели два парня, пили кока-колу, ели бутерброды и играли в нарды. Один из Палестины, другой из Израиля. Что может быть лучше?

Юлия Лебедева: Благодаря возможности выезжать за границу вы были коммуникатором между эмигрировавшей творческой интеллигенцией и теми, кто остался за железным занавесом.

Владимир Тарасов: Я был в каком-то смысле почтальоном! Чего мне только не заказывали. Я привозил альбомы по искусству, книги, видеокассеты, все — от долларов до аспирина Bayer. Но главное, я передавал туда-сюда письма. Например, Юзу Алешковскому, который пришел на наш концерт в Лондоне, и потом от него в Москву. Вспоминаю незабываемую встречу с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым, который пришел ко мне в гостиницу в Риме. Высокий, очень скромно и аккуратно одетый. Я понимал, что передо мной живая история культуры России. Его русский язык был изумительно чист, как в рассказах Бунина. Встреча меня впечатлила. Мое поколение не знало и никогда не видело таких русских. Я привез ему письма из Москвы от его академических диссидентских знакомых, и на одно из них он тут же, прямо в холле гостиницы написал ответ. Мы встречались дважды и довольно долго общались. Он угощал меня кофе с прекрасными десертами, много рассказывал о своем отце и, заказав какое-то роскошное вино, был крайне удивлен, когда я сказал ему, что никогда в жизни не пробовал алкоголя.

Мое «курьерство» было, конечно, делом невероятно рискованным, но я понимал, что у моих друзей в России нет ни малейшей возможности сделать это самим. «Пальто» тоже закрывали на это глаза, если, конечно, о чем-то догадывались. Было очевидно, что никакие мы не шпионы. Для них главным было выехать за границу да накупить подарков женам и детям. Каждый раз пересечение границы в Шереметьево было представлением с отработанной техникой: я всегда вставал перед Чекасиным. Он гений и для всех этих чиновников выглядел странно с обшарпанными футлярами саксофонов, увидев которые, они тут же начинали его в чем-то подозревать. А я в костюмчике, накрахмаленной рубашке, галстуке, все как полагается. Хотя провозимое мной и не было никакой контрабандой, я, чтобы избежать лишних вопросов, все прятал в свои тарелки, которые до сих пор никаким аппаратом не просвечиваются. Если спрашивали, объяснял, что я барабанщик, а это мои инструменты, но взгляд таможенников был уже устремлен на Чекасина. Меня быстро пропускали и вцеплялись в него. Но у него, конечно, ничего не было! А я был уже далеко.

Юлия Лебедева: Вы не только привозили друзьям необходимое, но и помогали художникам. Жан-Юбер Мартен в своей статье описывает, как вы еще в середине 80-х перевозили чертежи инсталляций Кабакова для выставки в Париже.

Владимир Тарасов: Он курировал выставку Кабакова в Берне, которая потом отправилась в турне в Дюссельдорф, Марсель и Париж. Илья выехать на собственную выставку тогда еще не мог. В Министерстве культуры СССР Мартену отвечали, что в Москве нет такого художника, а когда поняли, что он от них не отстанет, нехотя признали, что есть такой иллюстратор детских книг. Я возил в инструментах рисунки, чертежи, планы, даже работы, переправлял в обе стороны их письма.

Юлия Лебедева: Вы говорили, что пришли в визуальное искусство благодаря дружбе с Кабаковым. У вас было несколько совместных проектов…

Владимир Тарасов: Я очень благодарен Илье за то, что он меня вытащил в новое для меня пространство, в котором, как и в музыке, я теперь тоже хорошо себя чувствую. Первый раз мы поработали вместе в 1991 году, уже после того, как Илья уехал на Запад. Встретились в Дюссельдорфе на выставке «Бинационале: советское искусство около 1990 года». Куратор Юрген Хартен пригласил меня на открытие с концертом и перформансом, который мы устроили совместно с Кабаковым и Дмитрием Приговым. Илья показал мне инсталляцию «Красный вагон», к которой не был подобран звуковой ряд. И мы решили, что моя посвященная погибшим в ГУЛАГе программа «Атто III Драмтеатр» идеально подходит. Вскоре Кабаков пригласил меня в Нью-Йорк для совместной работы в галерее Рональда Фельдмана. Инсталляция называлась «Инцидент в музее, или Музыка воды». Илья придумал замечательного персонажа — никогда не существовавшего в реальности художника Степана Яковлевича Кошелева из города Барнаула. Как будто бы Фельдман привез в Нью-Йорк художника Кошелева и на его выставке случилась протечка: на стенах висели картины, с потолка капала вода, а на полу стояли кастрюли… В 1993 году Кабаков, представлявший Россию на Венецианской биеннале, пригласил меня для совместной работы над проектом для Русского павильона. Я придумал звуковой ряд для его инсталляции «Красный павильон»: звуки парада, которого на самом деле не было. Я создал звуковую компиляцию из множества парадов, которые так любила проводить советская власть. В том же 1993 году для музея замка д’Уарон во Франции мы сделали новую версию «Концерта для мух» с моей музыкой. Куратором проекта был Жан-Юбер Мартен.

Потом мне захотелось уйти от так называемой «социалки» в пространство звука, и Илью я тоже уговорил поэкспериментировать в этой области. Через три года мы сделали инсталляцию «Музыка на воде» в замке Зальцзау недалеко от Киля: построили на пруду беседку для медитации со звуками «поющего ветра». А потом я совсем ушел в звук и стал делать самостоятельные проекты.

Юлия Лебедева: В своих выступлениях, перформансах, фильме «634 такта Владимира Тарасова», а также в инсталляциях вы используете простейшие звуки: шум воды, шелест бумаги, звук кастрюль. В инсталляции Кабакова — капли. В перформансе с Приговым — бытовые предметы. Как вы осознали себя не только музыкантом, но и художником? О чем ваши работы?

Владимир Тарасов: Звук ломающегося льда очень много дал мне не только для сольных программ, но и для инсталляций. Я — музыкант, барабанщик и связан с доисторическим перкуссионным звуком, ведь барабан и перкуссия существовали задолго до изобретения других музыкальных инструментов. Любой звук в природе будет музыкой, если он правильно организован. Все зависит от того, хватит ли у нас идей, чтобы придать ему форму. В 2009 году я сделал многоканальную инсталляцию «Гобустан». Это место эпохи палеолита, недалеко от Баку. Я знал, что где-то в горах находится древний каменный барабан, но в первый мой приезд мы его так и не нашли. На следующий год нас ждал успех. Мы вместе с куратором Виталием Пацюковым на машине-вездеходе замечательного бакинского художника Али Шамси искали барабан в горах почти целый день. И нашли огромный валун, стоящий на двух камнях — резонаторах. «Гобустан» состоит из видео, где я играю на этом барабане, и его незабываемого звука. Звук здесь для меня, безусловно, главное.

Когда я думаю над своими инсталляциями с видео, то вспоминаю разговоры с Нам Джун Пайком, с которым мы завтракали в кафе «Парадизо» в Джардини в 1993 году во время работы на Венецианской биеннале. Он говорил, что если в течение тридцати секунд на видео ничего не происходит, то можно смело уходить, так как у автора нет своего собственного мышления. А неоправданная пауза с претензией на медитацию без какого-либо наполнения ничего не значит. Идеальный пример для меня — светоинсталляции Джеймса Таррелла. С помощью лишь световых эффектов — смены цветов, оттенков, интонации — создается завораживающее впечатление. В живописи для меня что-то подобное есть в работах Джорджо Моранди.

Иногда я возвращаюсь к социальным темам. В 2009-м, например, я сделал инсталляцию «Площадь» о событиях в Новочеркасске 1962 года, когда по приказу партийных органов была расстреляна демонстрация рабочих. Площадь, где все произошло, была выложена брусчаткой, которую потом, чтобы скрыть следы крови, залили асфальтом. Я сложил из брусчатки большую полосу метров сорок и на ней автоматными гильзами выложил буквы «Новочеркасск», а звуком снова были парады с их жизнеутверждающим пафосом.

Еще есть работа под названием «Шхина», посвященная разрушенной старой Вильнюсской синагоге, от которой остался только фундамент. На этом фундаменте сегодня стоит детский садик. К теме социальной событийности можно отнести и инсталляцию «Шестидесятые». Она про джаз, хиппи, Вудсток, Гленна Гульда, Майлза Дэвиса, Джимми Хендрикса, Дженис Джоплин, The Mamas & the Papas и Скотта Маккензи с гимном хиппи «Сан-Франциско». Маковое поле, на фоне которого все происходит, — символ той эпохи: это и о «детях цветов», и о наркотиках, но главное — о невероятной волне творческой энергии тех лет. Последние мои инсталляции посвящены друзьям-музыкантам и их музыке. Например, Mark's Tapestry, где Марк Дрессер, лучший, на мой взгляд, американский контрабасист, играет на 15 контрабасах. Или работа 2016 года «Чекасин. Пять эпизодов». В этом году уже пятьдесят лет, как мы с Володей Чекасиным играем вместе. Я, кажется, привык не удивляться ничему из того, что он делает, но меня поразило, с какой отдачей он играл в студии два дня по пять часов подряд один, без слушателей. И было очень сложно выбрать эпизоды, наиболее полно отображающие его стиль и талант, поскольку все они высочайшего качества. Чекасин — многогранный алмаз, каждый раз поворачивающийся к нам другой стороной и светящийся изнутри. Я ценю Чекасина за его цельность и бескомпромиссность.

То же самое могу сказать о Ларри Оксе. Я знаю его с 80-х, и, сколько его помню, он всегда в своей желтой жилетке, а звук его саксофона для меня ассоциируется с голосами птиц. Еще две работы я закончил во время карантина. Толчком для создания Saturn Nocturne послужили полет зонда Cassini к планете Сатурн, а также наши беседы с Джоном Элисом в ЦЕРНе. Сделанные зондом снимки и звучание Сатурна так впечатлили меня, что я решил что-то на эту тему придумать. Последняя моя работа, уже этого года — видеоинсталляция Miya’s с японской исполнительницей Мией Масаока. Она композитор и играет на старинном щипковом японском инструменте кото, много импровизирует и выступает с джазовыми музыкантами, например с Ларри Оксом. Я сделал как бы ансамбль из кото-инструментов: сначала она играет одна, потом постепенно появляется квартет.

Юлия Лебедева: В своих книгах вы много внимания уделяете рассказам о художниках-нонконформистах, с которыми дружите с начала 70-х. И вообще, главные ваши друзья — не музыканты, а художники и поэты. Как и когда вы вошли в круг художников московского концептуализма?

Владимир Тарасов: В 1970 году в Горьком (ныне Нижний Новгород. — Артгид) я познакомился с Юрочкой Соболевым и часто бывал у него дома, когда приезжал в Москву. Он меня познакомил с Толей Урьевым, Вагричем Бахчаняном. Потом познакомился с Аликом Фонибо, физиком и любителем джаза, который ходил на наши концерты в Москве. После концерта, памятуя наши разговоры и мой интерес к живописи, он привел меня к своему другу Ванечке Чуйкову. Я сразу узнал его: при его росте голова Вани неизменно возвышалась над всеми в зале на наших московских концертах. Уже Ванечка познакомил меня со всеми своими друзьями-художниками. Многие из них тогда переезжали в художественный кооперативный дом на улице Ляпидевского на Речном вокзале. Я попал в студию к Чуйкову, потом мы пошли к Илье, так все и закрутилось. Я вошел в этот круг, мы все друг друга приняли, и я счастлив. Эта компания — Соболев, Урьев, Эрик Булатов, Олег Васильев, Эдик Гороховский, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Франциско Инфанте, Дмитрий Александрович Пригов. А еще, конечно, Лева Рубинштейн, Генрих Сапгир, не говоря уже о наших питерских друзьях и любителях музыки. Все эти люди были постоянными слушателями наших выступлений, и все наше время делилось между концертами и их мастерскими.

Юлия Лебедева: А в самих мастерских были концерты?

Владимир Тарасов: И у Ивана Чуйкова, и у Ильи Кабакова, на кухне у Эдика Штейнберга — где мы только не играли… Я барабанил всем и на всём, что под руку попадалось. Так продолжалось все 70-е и 80-е. В студии Кабакова я выступал и с Ильей, и с Приговым, и один. Помимо меня выступали многие музыканты — Наталья Гутман, Альфред Шнитке, Владимир Мартынов, Володя Чекасин. Там собиралось совершенно замечательное общество. Приходили Александр Пятигорский, Мераб Мамардашвили. Воздух дребезжал от присутствия умов! Все художники этого круга любили джаз, но Ванечка Чуйков и Юра Соболев были потрясающими знатоками и ценителями с великолепными коллекциями пластинок. У Вани постоянно звучала музыка. Я часто играл в окружении расставленных им работ и получал от них совершенно потрясающую энергию. Ванечку даже в последний путь провожала песня Билли Холидей. Посещение студий Кабакова, Чуйкова, Эрика Булатова с Олегом Васильевым, Вити Пивоварова невероятно заряжало меня. Эту энергию я приносил в наше трио; выходил на сцену, и она выплескивалась через меня. А после концерта мы ехали на Речной вокзал, садились на кухне у Ильи Кабакова, у того же Ванечки или у Нины и Эдика Гороховских, ели невероятно вкусную еду, обсуждали наши концерты. Иногда я ночевал наверху, в мастерских в этом чудесном доме. Мы завтракали у Чуйковых, обедали у Гороховских, ужинали у Кабаковых… Это было время огромного количества потрясающих художников, музыкантов, поэтов, писателей… И каждый из них был личностью, никто никого не копировал. Даже если взять круг московских концептуалистов: все они разные.

Юлия Лебедева: Помните, какая картина была первой в вашей коллекции?

Владимир Тарасов: Уже нет. Первые картины я привез в Вильнюс из Архангельска. Уже там у меня были произведения друзей-художников — Жени Зимирёва, Севы Видякина, Юры Гобанова.

Юлия Лебедева: Вы собрали совершенно потрясающую коллекцию, которую совсем недавно подарили Литовскому национальному художественному музею. Открывшаяся там экспозиция — событие года в художественном мире. Как вы собирали коллекцию? В чем ее особенности, и как вы решились на такой шаг — подарить ее?

Владимир Тарасов: Я не коллекционер в полном смысле этого слова. Вся коллекция, совершенно замечательная, состоит из подарков друзей-художников. И мы обменивались всем самым лучшим: я дарил им свою музыку, они мне — свое искусство. Поэтому уже в 80-е коллекцию назвали «Музеем друзей». А особенность ее в том, что, помимо работ московских концептуалистов, у меня собралось много произведений прибалтийских и украинских художников. Везде, где я концертировал, мне что-то дарили. У меня есть Гамлет Зиньковский из Харькова, чудесные ребята одесситы Витя Маринюк и Женя Рахманин, Алина Максименко из Киева.

Пару лет назад я зашел в свое «хранилище», и понял, что моя коллекция — это уже история. Более пятисот произведений, включая самиздат! Большая часть того, что сейчас в музее, было собрано к 1988 году. Тогда я провел во Дворце художественных выставок (сейчас это вильнюсский Центр современного искусства) выставку «40 художников из коллекции Владимира Тарасова». В 1992 году там же открыл выставку альбомов и рисунков Ильи Кабакова. И в тот момент со мной приключился один случай, продемонстрировавший, что подарки друзей, которые мне самому и в голову не пришло бы монетизировать, стоят так дорого, что жить среди них уже небезопасно. В кафе ко мне подошли бандиты и стали выспрашивать про Кабакова и коллекцию. Я им сказал, что это принадлежит не мне, а художнику, я же просто это показываю, поскольку живу в Вильнюсе. И, переехав в том же году в другой дом, я большую часть коллекции закрыл практически на тридцать лет.

Менялась система, менялась страна, все разваливалось, мы начали разъезжаться по разным странам. Мне, как написали в одном израильском журнале по искусству, «не надо было эмигрировать, потому что подо мной страна эмигрировала». С тех пор мне еще много чего подарили. Ленечка Соков, например, на мое пятидесятилетие в Нью-Йорке подарил чудесную работу «Мавзолей», от Вити Пивоварова в Праге я получил совершенно замечательные рисунки.

Несколько лет назад мы с Игнасом Сташкявичюсом задумались о том, что делать с коллекцией. Сначала Игнас предложил построить помещение, а потом организовал встречу с новым директором Национального художественного музея Арунасом Гелунасом, очень профессиональным и понимающим человеком. Именно благодаря ему все состоялось: он предложил включить мою коллекцию в постоянную экспозицию музея и стал ее куратором. Не менее важно, что за коллекцию отвечает Юстина Аугустите, сотрудник музея и, как я ее называю, «настоящий музейщик». Мне очень повезло: под коллекцию выделили четыре шикарных зала в отреставрированном старинном дворце Радзивиллов. Все было очень хорошо организовано: все-таки это Национальный музей, институция с финансированием. Министерство культуры Литвы и Национальный литовский культурный фонд тут же выделили большие деньги на ремонт и строительство. Работали чудесные архитекторы Пятрас Ишора и Она Лозурайтите, а также дизайнер Витаутас Вольбекас. Получилась великолепная экспозиция. Мы открылись прямо перед вторым локдауном, и выставку толком никто не успел увидеть, приехать на открытие было нельзя. Только 16 марта все заработало вновь.

Юлия Лебедева: Вы, наверное, привыкли жить среди картин? Без них ведь пусто. Что-нибудь оставили дома?

Владимир Тарасов: Конечно, дома еще много работ. В музей я отдал только то, что было подарено лично мне. Все, подаренное детям, их маме, осталось в семье. Кабаков дарил много рисунков моему сыну Петеньке и дочери Машеньке, крестным которой он стал.

Юлия Лебедева: Как построена экспозиция? Какие линии выделены особо?

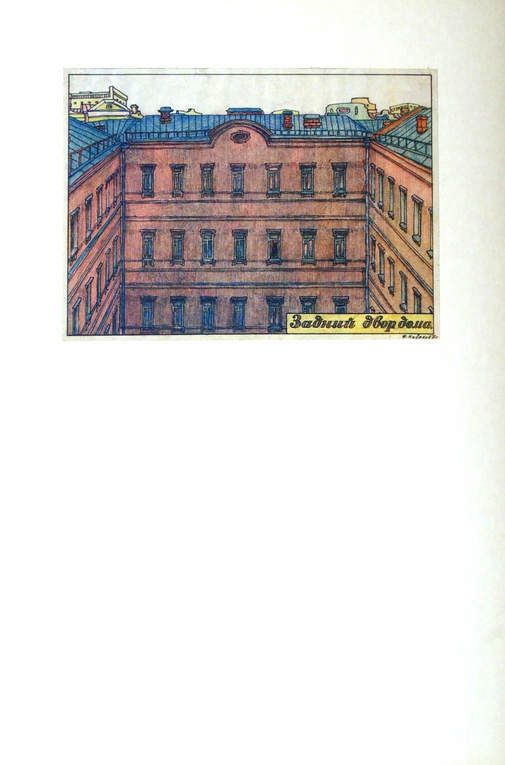

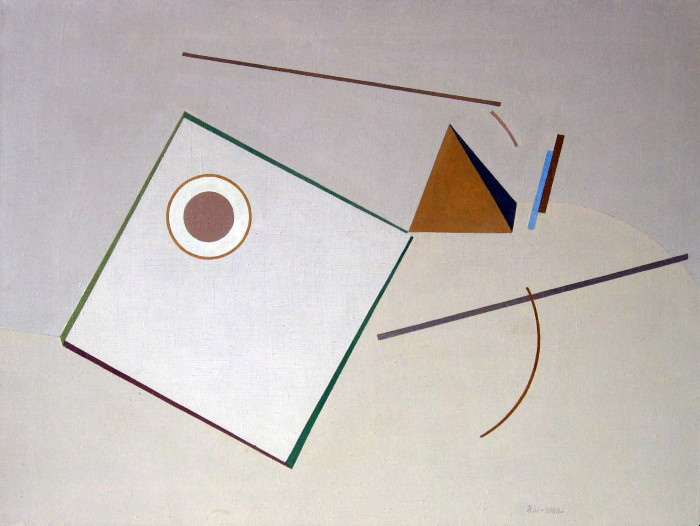

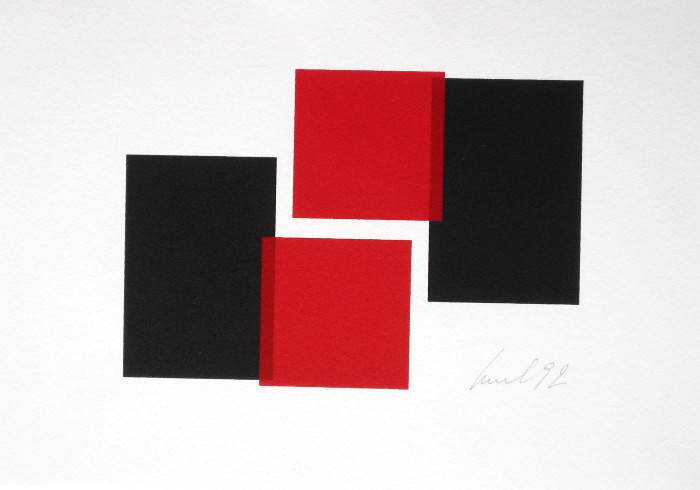

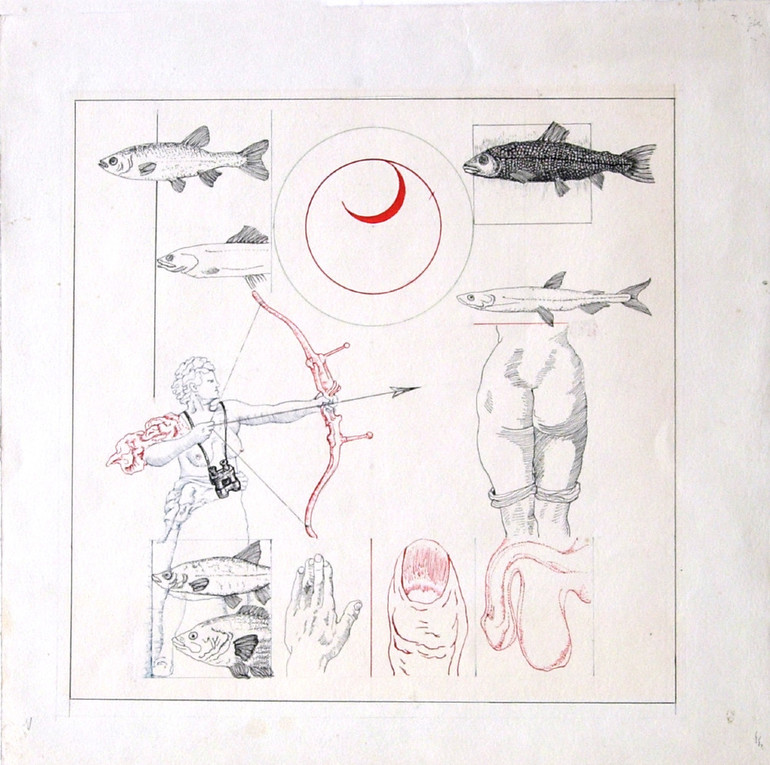

Владимир Тарасов: Работы отбирал Арунас Гелунас. Выставка называется «Протестное искусство: бунтари советской эпохи» (Protest Art: the Rebels of the Soviet Era). Показали московских, ленинградских, литовских, латышских и эстонских художников. Выставка разбита на общие темы-направления: «Московский концептуализм», куда входят работы Кабакова, Чуйкова, Гороховского, Пивоварова, Булатова, Пригова; «Неосупрематизм», где показываются произведения Эдика Штейнберга, Терезы Рожанскайте, Рауля Мееля, Владлена Гаврильчика, Сирье Рунге; «Литовский “Тихий модернизм”» и «Андеграунд Ленинграда». Плюс к этому есть небольшая архивная комната, где представлена фотография, например совершенно чудесная работа Саши Великанова «Володя, вперед!», на которой мы идем с Андреем Битовым, Сашей Великановым, актрисой Расой Торнау и переводчицей Розмари Титце по территории усадьбы Пушкина под Псковом ставить памятник зайцу работы Резо Габриадзе. Много выставлено и самиздата, например малюсенькая книжечка на фотобумаге «Собачье сердце», напечатанная с невероятной любовью в московской подпольной типографии. Есть «Дар», «Король, дама, валет» Владимира Набокова и еще много всего. Сегодня уже не верится, что когда-то все это было запрещено. Больше всего в коллекции работ Кабакова. У меня есть работа 1982 года «Будешь мясо отбивать?», рисунки, эскизы и три его альбома. Есть самый первый альбом «Вшкафусидящий Примаков» — первый из тиража в 12 экземпляров, отпечатанный у Гороховского в мастерской «на керосинке», как тогда художники называли печатный станок. Второй по количеству произведений — Юра Соболев. У меня есть совершенно чудесные рисунки Эрика Булатова «Живу-вижу» и «Небо-море», выполненные цветными карандашами, «Дорожный знак» Ивана Чуйкова. Московские концептуалисты и художники их круга есть практически все — хотя бы по одной-две работы.

Юлия Лебедева: Два года экспозиция меняться не будет. А что дальше? Какую программу собираются развивать вокруг коллекции?

Владимир Тарасов: Планируется обновление экспозиции, ведь показано не все. Произведений много, есть с чем работать. Вокруг коллекции уже формируется научная часть. Есть идеи обменных выставок. Я дал на все свое согласие, пусть показывают где хотят. Единственное мое условие: коллекция должна быть неделимой. Я бы не хотел, чтобы ее разнесли, к примеру, по разным филиалам музея, которых 11.

Юлия Лебедева: Вы невероятно энергичный человек. А как вы отдыхаете?

Владимир Тарасов: Я не трудоголик! Для того чтобы нормально работать, нужно делать паузы. Я смотрю фильмы, читаю, у меня хорошая библиотека. La Divina Commedia лежит на столе уже тридцать лет, и периодически я ее листаю. Из этих текстов родилась серия работ под общим названием «Реки Данте».

Люблю перечитывать стихи и тексты Левы Рубинштейна. Недавно нашел на полке том Вагрича Бахчаняна из «Библиотеки Московского Концептуализма», читаю и хохочу. С огромным удовольствием и разочарованием прочитал книгу Михаила Эпштейна «От совка к бобку. Политика на грани гротеска»: удовольствие получил от того, как она написана, а разочарование — от того, что все именно так и есть, к сожалению. Увлечение визуальным искусством мне очень помогает. Для меня это и отдых, и одновременно другая жизнь. В визуальное искусство я прихожу как музыкант, а в музыку возвращаюсь как художник.