Мортон Фелдман. Привет Восьмой улице

В издательстве Jaromír Hladík press вышла культовая книга композитора Мортона Фелдмана, объединившая воспоминания, эссе, лекции, рецензии, комментарии к собственным сочинениям, пластинкам и концертам. Фелдман был участником Нью-Йоркской школы, собеседником Джона Кейджа, Джексона Поллока и многих других. С любезного разрешения издательства публикуем фрагмент под названием «После модернизма».

Мортон Фелдман. Источник: pianofortechicago.com

Мортон Фелдман. Источник: pianofortechicago.com

Что, если бы я встретил Писсарро в его времена — скажем, пятидесятилетнего, человека уникального таланта, уникального положения в мире искусства? Что, если бы я наблюдал, как он медленно стареет, медленно подпадает под влияние людей моложе его? Смог бы я лучше понять, как идея овладевает миром искусства, был бы я в лучшем положении, чтобы увидеть глубокую иронию идеи как противоположности жизни? Во времена Писсарро было открыто, что Природа не вечный, неизменный идеал, но вещь, которую можно реконструировать согласно личному видению художника. С этой мысли начался модернизм. И с этой же мыслью модернизм заканчивается. Там, где предшественники модернистов взыскали природы как некоего всезнания (то есть, чтобы объединиться с природой, нужно рисовать, как бог), модернисты нашли свою метафору всеведения в процессе.

Писсарро, как представляется, не оценил этого дара изобретательности, или не обладал им, или, скорее, не обладал даром «ученой правоты», столь характерной для модернизма. Прерывистый мазок, перед которой он в итоге сдался, — пуантилизм молодых, — был скорее связан с литературой, а не с живописью. В конце концов пуантилизм — это идея о живописи. Идея, извлеченная из чувственного опыта, но тем не менее идея. Импрессионизм сам по себе является литературной идеей, как противоположность художественной правоте. Модернист всегда чрезвычайно литературен. Это не умаляет его гения; тем не менее это практический гений. Могло ли быть иначе, ведь предстояло сбежать из status quo природы? Для побега требовался серьезный и прежде всего практический план!

Писсарро не знал, что для молодых достаточно ощущения, что они на баррикадах. Он не знал, что у молодых нет ответственности, только смелость. Подобно Сезанну, он был во власти иллюзии, что истину можно обрести в процессе. В отличие от Сезанна, он не создал своего собственного процесса. И он проиграл. Для нас важно понять его провал — важнее, чем успех других. Нам необходим его провал, поскольку в нем есть элемент человечности, которой почти нет в модернизме.

Как немцы убили музыку, так французы убили живопись, привнеся в нее литературную ясность, которая создала Стендаля, чьим девизом было, напомню: «Ясность любой ценой». Но в живописи невозможно заранее решить, что именно должно быть ясным. Вот почему Фрагонар, нацеленный на художественную правду, выглядит куда нелепее Делакруа, у которого на службе целый литературный аппарат. Достаточно взглянуть на Делакруа, чтобы увидеть, что его живопись почти буквально держится на идеях!

* * *

Я всегда думал, что ставка на литературность — вполне естественный продукт европейской культуры, следствие постоянного напряжения между религиозным и эстетическим. Эстетическое, само собой, традиционно находится в оборонительной позиции по отношению к религиозному. Ни живопись, ни литература, никакие другие виды искусства не могли обойтись одной абстрактной мыслью, не могли зародиться из абстракции. Им были необходимы идеи, чтобы бороться с другой Идеей.

Чтобы понять Сезанна, мы должны осознать, что если он не принадлежал своему времени, то не принадлежит и нашему. Под Сезанном в основном понимают его влияние. По сути, его идея прямо противоположна модернистской. У Сезанна то, как он видит, всегда определяет то, как он мыслит, тогда как модернист, наоборот, меняет восприятие посредством концепции. Иными словами, то, как ты мыслишь, становится твоим чувствованием.

Сезанн представляет для нас особую проблему, поскольку он был настолько соединен с процессом, настроен на него, что, по сути, ошибочно принимал его за жизнь. Мы не знаем, откуда исходит та монументальная холодность, которую мы ощущаем, — от человека или от его процесса. Подобно Мане, Сезанн дал нам «живопись как картину», но также он дал нам последнее великое откровение о природе. Это то, что делает его «аналитический» подход столь необычайно волнующим. Средства для Сезанна стали идеалом.

В модернизме мы обнаруживаем всё ту же сезанновскую захваченность процессом — без идеала. Но без идеала жизнь можно рассматривать лишь с точки зрения социологии.

Природа, разумеется, не жизнь. Символ, метафора, в лучшем случае — мораль. Используемая в качестве сюжета, она болезненно литературна, как и всё остальное. Но одержимость ее тайнами породила амбиции, виртуозность, каких мы не найдем в модернизме. Достаточно просто сравнить виртуозность Пикассо и Боттичелли, чтобы понять, насколько это верно.

Модернизм являет себя медленно — его ирония сбивчива. Он так же боится успеха, как и поражения. И он настолько ориентирован на зрителя, что какой-нибудь Энди Уорхол теперь воспринимается так же серьезно, как и Пикассо. Сам Пикассо, архимодернист, человек, в лице которого всё направление достигло высшей точки, посвящает своих зрителей во всё, использует их практически как третий глаз. Сезанн не отвечает за Пикассо. Но Пикассо отвечает за Уорхола.

Больно наблюдать, как самые продвинутые идеи модернизма, самые его смелые произведения, зачастую оказываются академичными — если не на практике, так в теории. Критики модернизма не понимают, что всё, чего они хотят, — весь дидактизм, вся сверхлогика, которых они жаждут, — на самом деле уже есть. От всех поисков Пруста, или даже Сезанна, при всей проницательности их анализа природы и человека, остается лишь этот анализ. Если мы хотим от них чего-то еще, мы должны пройти вдоль края холста Сезанна, где его мазок свободен от какой-либо задачи, или дочитать Пруста до самого конца, где метафора уже не способна защитить его.

* * *

С приходом модернизма художнику больше не нужно было совершать опасного перемещения, «перехода» из одного мира в другой. Теперь ему было достаточно «соотнести» все области, все идеи. Однако именно в этом перемещении, в этом путешествии, художник учился проворству, уверенности, выразительности жестов, à la Нижинский, такому невероятно активному использованию зрения, которое мы связываем теперь лишь с искусством прошлого. Эта абсолютная вовлеченность, абсолютная координация чувств, полноценный чувственный опыт только недавно были вновь подхвачены абстрактным экспрессионизмом. Здесь, в ответ на модернизм, сделан упор на то, что больше нельзя прятаться за идеями, что мысль — одно, а ее воплощение — другое; что подлинное смирение не во всей этой сверхрациональности, но, опять же, в попытке рисовать, как бог.

Чтобы полностью оценить значимость «перехода», можно осмыслить его в категориях музыки. У позднего Шуберта, к примеру, переход от одной музыкальной идеи к другой не просто очевиден, но даже слишком очевиден. Как плохой игрок в покер, Шуберт всегда открывает карты. Но именно эта ошибка, именно этот недостаток — его достоинство. В этом видны вся изобретательность, весь гений художника. Другими словами, мы слышим виртуозность в какой-нибудь сонате Шуберта столь же ясно, как видим ее в кружевном рукаве у Веласкеса. У Бетховена, с другой стороны, на нас мощнее воздействует сдержанность. У Бетховена мы не знаем, где переход начался, а где закончился. Мы не знаем, что мы находимся внутри перехода. Его мотивы зачастую так кратки, скоротечны, что они почти мгновенно растворяются в общей идее. Переходом становится переживание всей композиции целиком.

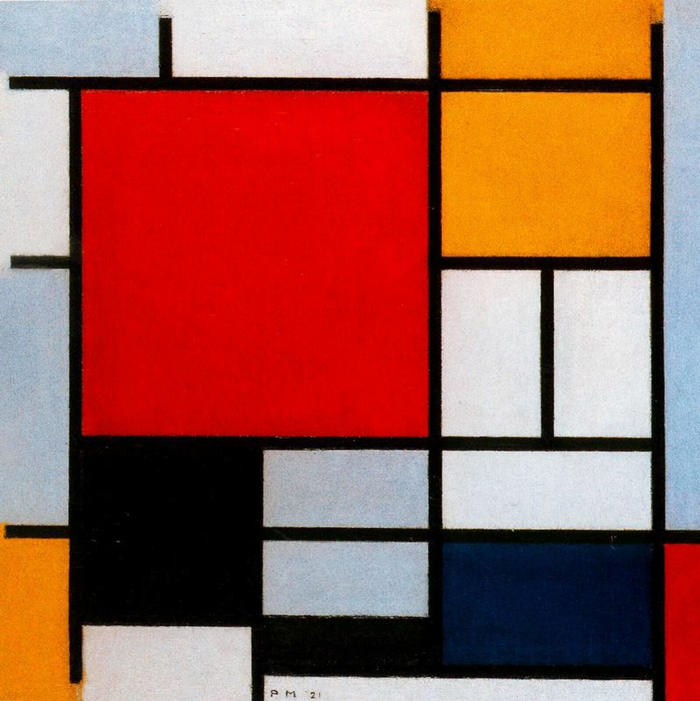

Сезанн развивает эту идею еще дальше, превращая ее в удивительную концепцию дела всей жизни как перехода. Вот почему его картины не объекты, как картины Мане, который просто заканчивает одну и берется за другую. Сезанн превращает всех остальных в карикатуру на «художника за работой», не правда ли? Не говорит ли он им достаточно ясно, что они заблуждаются, считая, будто могут что-либо «начать» или «закончить»? Сезанн, разумеется, не первый. Не чувствуем ли мы, что всё творчество Пьеро делла Франческа или Рембрандта и есть переход? Позже мы обнаруживаем это только у Мондриана. За всю свою жизнь я так и не смог решить, где у Мондриана удача, а где неудача — всё это части единого целого.

* * *

Довольно странно, с каким постоянством мир Мондриана притягивает к себе художников Нью-Йоркской школы в пятидесятые. Посмотрим на факты: Мондриан не просто воспринял кубизм, когда впервые оказался в Париже, но воспринял его со всем рвением новообращенного; на самом деле он держался кубизма даже после того, как все остальные от него отказались. Если Сезанн «кристаллизовал» импрессионизм, то Мондриан дал текучесть кубизму.

Сейчас трудно даже представить, насколько влиятелен был кубизм в те времена. Он буквально захватил художественный мир. Причем с такой силой, что даже удивительно, как легко Пикассо и Брак отошли от него. «Мы отказались от кубизма, потому что любили живопись», — небрежно объяснял Брак. Очень остроумно — очень по-французски, — но он забыл, что все остальные отказались от живописи, поскольку полюбили кубизм. Только в Европе можно найти таких людей — они устраивают целую революцию, гильотинируют всех, кто с ней не согласен, а потом передумывают.

Ирония ситуации Мондриана в том, что, как любой мессия, он проповедовал то, что нельзя передать. Мы тем не менее должны быть благодарны за то, что Мондриан-мессия потерпел неудачу, ведь благодаря этому мы получили Мондриана-художника. Причина в том, что, говоря его словами, поглощенность «абсолютной чувствительностью — абсолютной интуицией» позволила Мондриану нащупать свой выход из кубизма.

И хотя в конце жизни он вернулся к тем первоначальным принципам, которыми был так поглощен в парижские годы, в творчестве Мондриана присутствует практически совершенно «неопределенный» аспект. Не в том смысле, как расположен его квадрат, а в том, как он пишет ему навстречу. Мондриан не начинал с квадрата, он постепенно пришел к нему, пришел не как к завершающей идее (что произошло лишь к концу его жизни), но как к антагонисту и в то же время протагонисту. По существу, Мондриан борется с квадратом — сопротивляется ему. Он стирает его — он пишет на нем — он пишет поверх него — обходит его — игнорирует его — разрушает его. Только к концу его жизни квадрат стал делать то, что прежде делала его кисть. Он понял (как это по-своему понял и Поллок), что абсолютно чистый ритм не может быть артикулирован чувственным движением кисти. Последний прыжок Мондриана был прыжком прочь от идиомы — и в то же время прочь от классической загадки живописи. Если прежде он не мог достаточно близко подобраться к холсту, то в этих последних его холстах он будто вышел наружу, в жизнь, его окружавшую. Неудивительно, что он однажды сказал Максу Эрнсту: «Это не ты сюрреалист, а я».

Конечно, именно полемическое творчество оказывается выразителем любой эпохи — как сегодня творчество Джона Кейджа, который, по мнению многих, говорит и от моего имени. Но что действительно было интересно в абстрактных экспрессионистах, это их совершенно неполемическое окружение, и этот момент необходимо понять. Крайне важно понимать, что абстрактный экспрессионизм не боролся с традиционной исторической позицией, не боролся с авторитетами, не боролся с религией. Именно это придает ему уникальный американский характер — он не унаследовал непрерывной полемичности европейского искусства. Если Мондриан был фанатиком в европейском духе, то Гастон был просто одержимым — это совсем другое. Мондриан хотел спасти мир. Достаточно просто взглянуть на картины Ротко, чтобы понять, что он хотел спасти самого себя.