Никита Корытин: «Мы не хотим зарабатывать на посетителе. Мы хотим его образовывать»

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ прошла выставка «Проверка на прочность. Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств» — один из первых проектов программы российского межмузейного обмена «Резидент». Незадолго до вернисажа шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова встретилась с директором Екатеринбургского музея Никитой Корытиным, чтобы поговорить о том, как успешный издатель и частный предприниматель стал директором крупнейшего уральского музея, чем плохи привозные выставки и как работать в регионах со спонсорами.

Никита Корытин. Courtesy Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Никита Корытин. Courtesy Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Мария Кравцова: Вы довольно молоды для директора музея, вам сорок, а когда вы заняли этот пост, вам было всего 33 года. Но я заметила, что это не уникальный случай — в регионах сегодня становится все больше молодых директоров музеев. Это и Виктор Шалай в Приморском государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева во Владивостоке, это Роман Жукарин в Нижегородском государственном художественном музее, это Фарида Буреева в Омском областном музее изобразительных искусств. Но мне хотелось бы понять, с чем связана эта тенденция омоложения музейной сферы в регионах.

Никита Корытин: Тенденция эта связана со сменой парадигм. Сейчас вопросы выживания учреждения культуры часто зависят от того, насколько его руководство может ухватить новые стратегии. Эта способность более свойственна молодости. Директор-ученый — теперь точно не жизнеспособная модель администрации. Но нежизнеспособна также и модель с директором-бюрократом, перекладывателем бумажек и безропотным исполнителем воли свыше. Мне лично очень пригодился опыт, полученный вне культуры. В нулевые я был директором издательства, которое активно работало с музеями регионов и Санкт-Петербурга. Мы делали подарочные издания, каталоги выставок, календари, альбомы краеведческого содержания, включая роскошные издания в ручных кожаных переплетах и т. п. Но в какой-то момент возник интерес к организации выставок и продвижению крупных корпораций посредством культурных событий. Тогда в регионах все это было в диковинку, этим никто не занимался. Но мы попробовали. Например, с двумя коммерческими партнерами мы сделали посвященную работе екатеринбургского монетного двора выставку «Медная монета Екатеринбурга» на основе нумизматической коллекции купца Петра Тарасова, которая хранится в областном краеведческом музее и которую до этой выставки никто практически не видел. Мы сделали выставку, альбом и фактически ввели в научный оборот эту тему, потому что до этого эти вещи не публиковались. Потом мы сделали выставку укиё-э из коллекции тогда совершенно закрытого собирателя из Челябинска Олега Малахова. Было где-то полтора десятка крупных проектов в культуре, большинство из которых — просто ради интереса, без коммерческой составляющей.

М.К.: Вы собирали свои выставки из музейных и частных коллекций. С частными собраниями все понятно, но я плохо себе представляю ситуацию, при которой человек не из музея может так же плотно работать с музейными фондами.

Н.К.: У меня были достаточно доверительные отношения с руководителями всех музеев города и многих в регионах. Трения были всегда, но так как финальным бенефициаром всех взаимодействий всегда был музей — все сотрудничали. В середине нулевых нам удалось сделать выставку из собрания Царского Села, которое до этого момента никогда не выезжало в регионы. Свои объекты они выдавали тогда разве что за рубеж. Спонсором проекта стала одна крупная металлургическая корпорация, предоставившая два миллиона рублей — неплохо для 2006 года. Эти деньги пошли на полное обеспечение проекта: транспорт, витрины, которыми мы, кстати, до сих пор пользуемся в музее, командировки кураторов, издание каталога. Выставка «Царское Село. Летняя резиденция последнего царя» стала очень заметным событием в городе, где вообще много всего строится вокруг фигуры Николая II и его семьи. Тогда же возникла совершенно безумная идея фестиваля меццо-тинто, который сегодня является главным международным проектом музея. В те годы я завел множество знакомств, которые мне оказались очень полезны в музее. Я дружил и со своими предшественниками. В музее тогда, к сожалению, дела шли не очень хорошо по стандартным для большинства региональных музеев причинам: изношенная инфраструктура, постоянное недофинансирование, отсутствие обновления кадров и так далее — все как у всех. Администрация города решила прекратить отношения с Ольгой Кузьминичной Пичугиной (до 2009 года директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. — Артгид), с которой я был в хороших отношениях, мы вместе работали над рядом проектов.

М.К.: И тогда пригласили вас как успешного менеджера...

Н.К.: Пригласили Сергея Павловича Постникова, достаточно известного в городе человека, но он через год ушел сам. Сейчас он ректор Архитектурного университета. Постоянная смена руководства никогда не дает положительных результатов, и более того, наносит репутационный урон сфере. Кроме этого, между городом и областью у нас всегда существовала ожесточенная конкуренция, и вообще любые изменения статуса кво несли политические коннотации. Даже в нашей несчастной культуре. Тем более в сфере культуры города было несколько эпизодов, когда учреждения переходили под юрисдикцию области из городского подчинения. А наш музей в девяностые годы удивительным образом из областного стал городским при директоре Нине Евгеньевне Ганебной (директор музея в 1998–2003 годах. — Артгид). И сейчас это последний художественный музей в России с фондами такого уровня, но муниципальный. В общем, многое смешалось в один узел проблем, и тогда нужен был кто-то, чьими руками можно было разгрести угли.

М.К.: И тут вы благородно приходите на расстрельную должность...

Н.К.: Мне тогда было 33, у меня в жизни было все хорошо. Я занимался изданием книг, и до сих пор считаю это самым интересным делом: коллектив друзей-единомышленников, щедрые и очень лояльные заказчики. Ну и вот меня пригласили на эту должность в апреле 2010-го и дали подумать две недели. Я не строил никаких иллюзий на свой счет: если бы в музее все было хорошо, никто и никогда не позвал бы на эту работу какого-то юного коммерсанта, пусть и из околокультурной сферы. Я тогда не мог и представить, как много изменится в моей жизни. И очень во многом это было похоже на обучение плаванию путем толчка в воду. Пришлось разбираться в бюджетной экономике, искать средства, партнеров, находить ресурсы для выставок и глубоко обновлять коллектив. От старого состава осталась дюжина человек.

М.К.: Что вас не устраивало в сотрудниках музея, кроме того, что это была не ваша команда? К тому же у нас есть трудовое законодательство, охраняющее права работников, и уволить сотрудника из музея довольно сложно.

Н.К.: Да, но если задаться высшей целью пользы для самой организации — можно. Я пришел из сферы, где много работали, не глядя на часы. И результат непременно требовался на пять с плюсом. В музее же некоторые люди пахали, а некоторые годами жили в полной апатии, занимаясь посторонними вещами или совершая совершенно бессмысленные для музея действия.

М.К.: Но люди-то наверняка считали их нужными. У них маленькая зарплата, но…

Н.К.: Неважно, какая зарплата. Когда я пришел в музей, мой доход сократился в пять раз. Дело не в этом. Если ты согласился на какую-либо работу, то обязан пахать. В результате мы расстались с бóльшим количеством прежних сотрудников и взяли молодняк. Также я привлек тех, с кем уже делал проекты. Все мои заместители, надо сказать, — представители предыдущей когорты. Я, конечно же, пытался сначала наладить то, в чем более или менее разбирался: проектная работа, продвижение, реклама, издательская часть, привлечение внебюджетных средств. Поначалу я влезал во все, включая тексты релизов, работу сантехников и научных сотрудников, но постепенно все так отстроилось, что я смог многое делегировать. Люди, инфраструктура, репутация — первые четыре года я сознательно не ходил ни к одному спонсору, потому что мне им нечего было предложить. Мы, конечно, старались делать более или менее приличные проекты, но все это даже отдаленно не было похоже на то, что нам удается делать сейчас. Один из ранних успехов — через пару месяцев после прихода в музей я выиграл грант фонда Прохорова на фестиваль меццо-тинто, и с 2011 года мы реализуем этот проект, который стал нашим международным лицом, но теперь уже с другим ключевым партнером.

М.К.: Как вы работает со спонсорами? Что вы им даете?

Н.К.: Даем красивую идею. У нас не очень много базовых спонсоров. Но я всегда прихожу с идеей, от которой невозможно отказаться. Например, партнером фестиваля меццо-тинто сейчас выступает крупнейший производитель меди на Урале. Когда мы пришли к ним с предложением, вся толпа их инженеров загорелась: вау, сколько всего можно сделать из нашей меди! Но на то, чтобы отшлифовать эту идею и предложить ее спонсору, ушло несколько лет.

М.К.: Я уже поняла, что вы крепкий хозяйственник. Кто осуществляет художественное руководство музеем?

Н.К.: Во многом занимаюсь тоже я, потому что я отнюдь не крепкий хозяйственник, а скорее креативный медиатор. Да, я очень контролирующий человек и люблю, чтобы все было хорошо сделано, но все равно я исхожу из идеи как первоосновы. Идея, концепция, управление — это то, чем мне интересно заниматься. Если я вижу в концепции сбалансированность, красоту и гармонию, то спокойно отдаю ее на реализацию коллегам. При этом я прекрасно понимаю, что музей — это текучка и бесконечный процесс, и управлять им в ручном режиме долго невозможно. Поэтому я постарался технологизировать как можно больше процессов: мы работаем через чаты, никто не ходит на бесконечные совещания, для каждого важного решения мы разработали коллегиальные инструменты, более того, я как директор имею не больше голосов, чем все остальные. Когда утверждается выставочный план, я голосую одним голосом против девяти других.

М.К.: Кстати, не могу не сделать комплимент: у музея действительно очень интересная выставочная программа. Я помню прекрасный проект «Подвиг по плану» или недавний «Ясновидцы грядущего. Русский авангард 1910–1920-х годов».

Н.К.: В первые мои годы в музее, чтобы он зашевелился и прозвучал, мы делали упор на приезжие выставки. Мы брали готовые проекты у Государственного исторического музея, Эрмитажа, Русского музея и везли их сюда, но это была временная мера — нужно было, чтобы музей пробил брешь для себя в репутационном поле. Но уже пять или шесть лет мы четко ориентированы на то, чтобы музей сам генерировал контент. Сейчас мы категорически не рассматриваем гастрольные проекты. И мне даже не важно, сколько человек придет на наш собственный проект, если сравнивать с громкими гастролями. Мы все равно выберем наш. Мы не хотим зарабатывать на посетителе, мы хотим его образовывать. Зарабатываем мы на спонсорах. Мы долго работаем над проектами, оттачиваем их. Мы приучили музей к тому, что научный состав — это белые воротнички, которые не должны заниматься расклейкой этикеток и прочей фигней. Их задача — думать, и думать правильно, а наша задача — выбрать из их проектов и предложений действительно интересное, реализуемое, идущее на пользу репутации музея, но, как я уже выше говорил, не обязательно в его кассу. Например, концепция проекта «Ясновидцы грядущего» много раз менялась, мы с куратором Ольгой Горнунг долго, через обсуждения и работу с фондами, шли к ясному пониманию того, как должно строиться повествование, почему эти, а не другие работы должны войти в состав выставки.

М.К.: Ваше замечание про кассу и количество посетителей удивляет. Ваш музей находится в муниципальном подчинении. Возможно, у вас все по-другому, но у Минкульта два критерия оценки деятельности его подчиненных — медиавыхлоп и посещаемость.

Н.К.: Когда вышли предвыборные указы Путина перед предыдущими выборами, чиновники на каком-то этапе превратили их в невыполнимые требования: невозможно на 30% одновременно повышать количество выставочных проектов, посещаемость и внебюджетные доходы. Потому что увеличение количества выставок прежде всего ведет к увеличению затрат и снижению качества проектов, который превращает музей в карусель гастрольных выставок. В качестве новой модели нам предлагалось именно увеличивать количество выставок, но мне удавалось объяснять управлению культуры, почему надо не увеличивать, а уменьшать количество проектов.

М.К.: Сколько сейчас вы делаете в год?

Н.К.: Примерно 25, хотя по неким абстрактным директивным нормативам надо уже больше 40. Но при этом посещаемость растет, сейчас у нас примерно 100 тысяч человек в год, хотя у нас закрыто одно здание. Причем мы стараемся делать так, чтобы посещаемость росла не за счет выставок, а за счет комплексного посетительского опыта. У нас нет отдельного входного билета на выставки. Мы стараемся сделать так, чтобы людям в музей было приятно привести друзей и знакомых, потому что раньше бывало всякое: и в туалет страшно зайти, и протечки по центру экспозиций. Но чтобы посещаемость выросла принципиально, нужны такие инвестиции в музей, каких в обозримом будущем я не вижу. Хотя открытие в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал» приведет к серьезному изменению в инфраструктуре, которое изменит и посещаемость.

М.К.: Ваши коллеги — региональные музейщики — по-разному воспринимают экспансию Эрмитажа. Некоторые считают, что приход такой сильной институции обнулит все их наработки — появится сильный конкурент, сильный бренд, который оттянет на себя и креативную энергию, и спонсоров, и аудиторию.

Н.К.: Я постоянно это слышу, но это бред. Люди просто не понимают, в какой экономике они находятся. Это не появление рядом с магазином фермерских продуктов «Пятерочки», где молоко можно купить в десять раз дешевле. Нет. Три года назад у нас появился «Ельцин Центр», и все думали, что он, как пылесос, высосет все, и посетитель не будет ходить ни в один другой музей. Но в год появления «Ельцин Центра» у нас выросла посещаемость, и на следующий год она еще выросла. Крупные проекты в культуре не забирают посетителя, они его воспитывают. Это долгая инвестиция в местное сообщество. Появление новых институций просто вносит разнообразие в досуг. Более того, «Ельцин Центр» стал огромным благом для всех, потому что поднял планку как ивент-пространство, как лекционная и информационная площадка. В этом плане мы не можем с ним конкурировать, но в этом нет ничего страшного, мы должны брать другим. «Ельцин Центр» готовит для нас аудиторию, екатеринбуржцы много путешествуют, смотрят на мир, а возвращаясь, начинают искать свою идентичность и находят ее у нас или в Музее истории Екатеринбурга, который возглавляет Сергей Каменский. Вообще наше общее достижение заключается в том, что музеи перестают быть тягостным досугом: «Ой, надо сходить в музей с ребенком, показать ему Каслинский павильон...» Мы видим живой интерес к музею, к нам совершенно добровольно приходят успешные люди.

М.К.: Какая средняя зарплата в музее?

Н.К.: К сожалению, небольшая. Средняя — 27 тысяч рублей.

М.К. А по городу?

Н.К.: Ближе к сорока.

М.К.: Как вы в таком случае стимулируете сотрудников?

Н.К.: В этом году у нас вырастет зарплата. Но, каюсь, в последние два года я выпал из дел музея из-за больших инфраструктурных проектов вроде «Эрмитаж-Урал», которым сейчас занимаемся я и мой заместитель по административно-хозяйственной части. Раньше я плотнее работал с корпоративной культурой: в нашем музее люди дружат, женятся или выходят замуж за музейных коллег, мы любим походы и корпоративные выезды в другие города. Все это, на самом деле, очень важно. Я хорошо знаю, что очень часто люди моего возраста начинают страдать от бессмысленности жизни, искать какие-то новые повороты. Бывают, что люди от нас уходят, но нечасто — значит, их жизнь осмысленна!

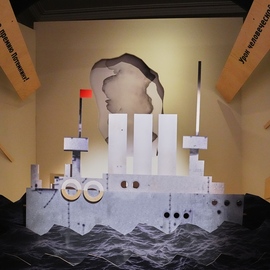

М.К.: Музей Екатеринбурга известен своими коллекциями каслинского литья, камнерезного искусства, но прежде всего собранием русского авангарда. Однако для московской выставки вы выбрали не его, а индустриальную живопись, причем не только работы 1930-х, выполненные художниками, приезжавшими на стройки Уралмаша и сегодня вызывающими интерес, но и продукцию художественных комбинатов 1960–1970-х годов. Почему?

Н.К.: Мы уже показывали наш авангард многократно на больших сборных выставках, не так давно он был на сольных гастролях в Будапеште, и нам неинтересно показывать то, чем мы и так прекрасно известны.

М.К.: Странный ответ, невозможно сравнивать Москву и Будапешт.

Н.К.: Но мы все же решили делать в Москве другое. Я очень горжусь нашей коллекцией индустриальной живописи и считаю, что ее значение недооценено. И дело не в том, что это хорошая живопись (часто это не так), а в том, что для нашей территории, Урала, это важная часть идентичности. Современный Свердловск была сформирован эпохой индустриального строительства 1920–1930-х годов и Великой Отечественной войной, когда сюда были эвакуированы производства из Центральной России, а вместе с ними и техническая интеллигенция, которая внесла невероятный вклад в послевоенное развитие как нашего города, так и всего региона в целом. И этот процесс перерождения пространства, наступления XX века мы видим в живописи индустриальных художников, которые не только запечатлели этот новый мир труб, мускулов, оптимизма, стали и дыма, но и создали одну из важнейших глав советской мифологии.

К тому же мы сейчас находимся в поиске современной идентичности. Все носятся с шигирским идолом, но это не наша идентичность, не может современный человек себя с этим связать. Идол — крутой, но наша идентичность в другом — она в Каслинском павильоне, который символизирует победу человека над твердостью чугуна, она в индустриальной эстетике. При этом в Екатеринбурге нет музея индустриальной культуры, а в нашем музее, к сожалению, нет места для постоянной экспозиции этого искусства. И я хочу, чтобы город нам предоставил здание, и лучше, если оно будет конструктивистским, где мы могли бы разместить экспозицию индустриального искусства. Я постоянно об этом говорю и стараюсь сделать так, чтобы эта тема постепенно обрастала символическим капиталом. И выставка в Москве, на ВДНХ, — еще один шаг к этому. К тому же наша индустриальная коллекция созвучна мифу ВДНХ и самому павильону Иофана, который венчают титанические фигуры рабочего и колхозницы.