Что любили передвижники?

Какие ассоциации возникают у вас со словом «передвижники»? Какой колорит, какие сюжеты и типажи встают перед вашим «внутренним взором», когда вы слышите имена Ильи Репина, Николая Ге, Николая Касаткина? Оборванные, обессилевшие бурлаки, почерневший от пытки Христос, сироты у родительской могилы… «кнутом истерзанная муза» и пресловутая «правда жизни». А каковы были отношения передвижников с искусством предыдущих эпох? Чему они посвящали время в своих пенсионерских поездках и сказали ли хоть одно доброе слово об истории искусства? Куда стремилась их душа и где радовался глаз? Екатерина Алленова (1966–2021) выяснила, любили ли передвижники хоть что-нибудь.

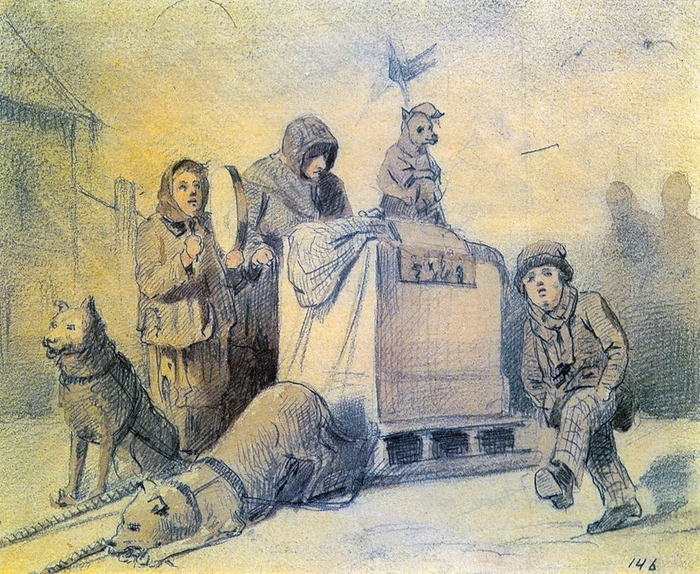

Михаил Панов. Групповой портрет членов Товарищества передвижных художественных выставок. Стоят (слева направо): Григорий Мясоедов, Константин Савицкий, Василий Поленов, Ефим Волков, Василий Суриков, Иван Шишкин, Николай Ярошенко, Павел Брюллов, Александр Беггров. Сидят (слева направо): Сергей Аммосов, Александр Киселев, Николай Неврев, Владимир Маковский, Александр Литовченко, Илларион Прянишников, Кирилл Лемох, Иван Крамской, Илья Репин, Павел Ивачев, Николай Маковский. 1885

Михаил Панов. Групповой портрет членов Товарищества передвижных художественных выставок. Стоят (слева направо): Григорий Мясоедов, Константин Савицкий, Василий Поленов, Ефим Волков, Василий Суриков, Иван Шишкин, Николай Ярошенко, Павел Брюллов, Александр Беггров. Сидят (слева направо): Сергей Аммосов, Александр Киселев, Николай Неврев, Владимир Маковский, Александр Литовченко, Илларион Прянишников, Кирилл Лемох, Иван Крамской, Илья Репин, Павел Ивачев, Николай Маковский. 1885

Как-то мне пришлось читать лекцию на тему «Жанровая живопись передвижников» в лектории ГМИИ им. А.С. Пушкина. Тамошняя аудитория привыкла слушать лекции не про русское искусство, а про самые лучшие образцы искусства западноевропейского, и, видимо, поэтому произведения передвижников, продемонстрированные в количестве, несколько превышающем привычный хрестоматийный набор, произвели довольно-таки шокирующий эффект — по окончании лекции из темноты зала раздался звенящий негодующий девичий голос: «Скажите, а эти передвижники, они вообще любили в искусстве хоть что-нибудь?».

«Ну конечно! — бойко начала я, как будто тот факт, что передвижники были способны испытывать чувство любви к произведениям искусства, мог их оправдать и сгладить мрачноватое впечатление, оставшееся от показанных картин. — Крамской преклонялся перед Александром Ивановым, Суриков восхищался венецианцами, Репин с почтением относился к Рембрандту… М-м-м…» Я слегка притормозила, сообразив, что долго продолжать в том же темпе не смогу: гораздо проще было перечислить, что передвижники НЕ любили, тем более в данном случае речь шла о жанристах, а вовсе не о Сурикове с Крамским.

«Значит, не любили, — тут же безапелляционно заметила девушка. — Когда по-настоящему любят — это всегда ВИДНО!»

Тем оно и закончилось. Возвращаясь домой, я пыталась вспомнить примеры если не любви, то хотя бы привязанности кого-нибудь из передвижников к живописи предшествующих эпох, такой привязанности, которую ВИДНО, как видно, например, любовное изучение коллекции Эрмитажа у русских жанристов Венецианова и Федотова или, скажем, преклонение Эдуарда Мане перед старыми испанцами. Но в голову лезли исключительно мрачные мысли: Перов, отыскивающий в морге подходящий женский труп для своей «Утопленницы»; Ге, клянущийся, что если бы надо было написать сцену порки, он тут же разложил бы мужика под розгу; Суриков, ставящий натурщика босиком на снег до посинения, чтобы правдивее изобразить ноги юродивого в «Боярыне Морозовой»… Да, это все «кнутом истерзанная муза», любовь не к искусству, а к пресловутой «правде жизни».

Огюст Ренуар, между прочим, их современник (он родился в 1841 году), заметил: «Нужно создавать искусство своего времени. Но лишь там, в музее, получаешь любовь к живописи, которую природа одна не в состоянии дать вам. Не перед прекрасным видом говорят себе “я стану художником”, а перед картиной». А передвижники и виды-то выбирали не прекрасные: «Мне не нужно ни богатой природы, ни великолепной композиции, ни эффектного освещения, никаких чудес, дайте мне хоть лужу грязную, да чтобы в ней правда была, поэзия…» (знаменитая фраза Павла Третьякова, часто цитируемая в связи со спецификой передвижнических пейзажей). Вот Крамской неоднократно говорил, что «нам нужно двинуться к свету, воздуху и краскам» и что его как художника «всегда найдут на стороне свободы, воздуха и света». Но когда он пробовал эти свободу, воздух и свет в своих картинах, то выходило что-то не то — как в «Женщине под зонтиком», неуклюжей и, главное, совершенно невдохновенной попытке «реверанса» в сторону импрессионизма.

Выходит, что они попросту не любили живопись?

Передвижники первого поколения как художники сформировались в 1860-е годы — время, которое, как известно, стало для русской живописи «периодом отрицания». Петербуржец Крамской был в 1863 году лидером «бунта четырнадцати» в Академии художеств (из этих четырнадцати четверо учредили Товарищество передвижников). Москвич Перов, получив после Училища живописи право пенсионерской поездки по Европе для продолжения художественного образования, этой возможностью пренебрег. Правда, за границу он поехал, но, оказавшись в Париже в начале 1863-го и проведя там почти год, что он делал? Изучал коллекции Лувра? Был в числе тех десяти тысяч человек, что ежедневно посещали столь нашумевший тогда и до сих пор не утративший славы «Салон отверженных»? Ходил по мастерским современных художников? Ничего подобного: в своих письмах он рассказывал, что использует пенсионерскую поездку для посещения «гуляний, балов, рынков, площадей с даровыми спектаклями, где постоянно большие толпы зевак, и загородные ярмарки…». Это ему нужно, чтобы «ознакомиться с народом, его образом жизни и характером», как будто институт пенсионерства существует для этого, а не для изучения лучшего, что было и есть в европейском искусстве. Перов в Париже — типичный иностранный художник, фиксирующий в духе этнографической экзотики колоритные жанровые сценки, и в этом смысле он мало отличается от какого-нибудь французского живописца, приехавшего в Россию и изображающего, скажем, катание на тройках или продавцов кваса. В конце концов Перову «в европах» надоело, и он, галопом промчавшись по Италии, вернулся в Россию почти за полтора года до окончания срока своего пенсионерства, объяснив это тем, что «…посвятить же себя на изучение страны чужой несколько лет я нахожу менее полезным, чем по возможности изучить и разработать бесчисленное богатство сюжетов как в городской, так и сельской жизни нашего отечества». А собрание Лувра или римская галерея Дориа-Памфили с «Портретом Иннокентия Х» Веласкеса, перед которым столбенело уже следующее поколение передвижников, Перову были не нужны, как и многим передвижникам, чье становление пришлось на период «критического реализма».

Если художники первой половины XIX века добивались пенсионерской поездки, заклинали академию продлить пребывание за границей и жили там подолгу, то начиная со второй половины 1850-х годов заграничная поездка стала для выпускников академии или Училища живописи — будущих передвижников — чем-то вроде «почетного экзамена», который необходимо побыстрее «сдать» и вновь оказаться «на свободе» — в России. Пейзажист Михаил К. Клодт в 1860–1861 годах хлопотал о разрешении посвятить часть своего пенсионерского срока «писанию видов с натуры по России». Шишкин, получив в 1859 году Большую золотую медаль академии, также добился права первый пенсионерский год посвятить путешествию по России, а уехав за границу, вернулся, как и Перов, раньше положенного. Чуть позже Константин Савицкий, покидая Париж, писал: «Не думаю, чтобы нашел где-либо, кроме России, для себя живой интерес». А Василий Максимов, также выпускник академии, за границу вообще не поехал, заметив, что пенсионерскую поездку «никогда не считал верхом благополучия, находил ее даже вредной для молодого человека, не знающего своей родины».

Предрассудок по поводу ненужности изучения западного искусства оказался весьма устойчивым. Точно так же, как Перов в 1863 году, вел себя в Париже поздний передвижник Николай Касаткин в 1893-м — наблюдал жизнь, писал «местные типы», а посмотрев парижские Салоны, заметил: «Вывод только тот, что надо вопросы живописи разрешать каждому на деле, как он их понимает совершенно искренне (наивно), не справляясь, как писал тот или другой…»

Это нарочитое отрицание европейского художественного опыта, конечно, было попыткой обрести свободу от набившего оскомину и дискредитированного эпигонами Карла Брюллова академического официоза (все образование в академии было основано на копировании «образцов» — античных слепков, гравюр с картин старых мастеров и проч.). Но в результате показавшаяся вначале такой свежей идея «правды жизни» и «служения народу» на долгие годы заставила едва ли не забыть о живописи вообще — именно это ставил в упрек Репину Врубель, писавший в 1883 году, что художник свое ремесло «должен уважать, а не уничтожать его значение до орудия публицистики», и что живопись, подобная передвижнической, крадет у публики «то специальное наслаждение, которое отличает душевное состояние перед произведением искусства от состояния перед развернутым печатным листом».

«Разрешать вопросы живописи, не справляясь, как писал тот или другой», означало «найти собственный путь», а в сочетании с привязанностью к сюжетам «жизни отечества» — примерно то, что с некоторых пор стало принято называть поисками национальной идентичности. Передвижники довольно быстро «сформулировали» в своем искусстве эту самую идентичность — узнаваемо-характерные типажи, пейзажные виды, житейские ситуации — и затем десятилетиями просто повторяли их с незначительными вариациями. Но поиски эти велись именно в области узнаваемо-типических сюжетных схем, продиктованных и самой спецификой картинной формы, и принципами проповедуемого передвижниками реализма и, по сути, представлявших собой общехудожественные клише. Например, жанры консервативных передвижников 1880–1890-х годов (Ярошенко, Мясоедова или того же Касаткина) весьма удачно рифмуются с аналогичными — и столь же консервативными — явлениями современной им западной живописи, скажем, индустриальными жанрами Менцеля или крестьянскими Бастьена-Лепажа, чья «Деревенская любовь» из собрания Сергея Третьякова считалась «по духу» совсем «своей», «русской».

Но передвижники, казалось, были заняты решением не художественных, а общемировых проблем: «В истинно национальном отразить вечное, непреходящее» (Виктор Васнецов); «Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее жизнь и смысл, дух истории — вот наши темы» (Репин). «Возможно, что по изменившимся условиям не будет уже существовать наше Товарищество, но его идея возродится в огромной массе художников, молодых и сильных. И заметьте: нас будут некоторые поносить всячески, с пренебрежением произносить наше имя, но, не замечая того, в новых формах, новом реализме будут проповедовать то, что составляло честную сущность передвижничества: его жизненную правду и служение народу». Последняя цитата взята из речи позднего передвижника Николая Дубовского и звучит почти как аллюзия на евангельский текст: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас… И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Матф., 10:19–22).

Вообще, высказывания передвижников по вопросам искусства пестрят словами «вера», «служение», «истина». Ге в письме к ученикам рисовальной школы, объясняя, как он видит задачи художества, едва ли не заклинает своих читателей этой «истиной»: «Вы догадались, что форма живая вызывается содержанием истинным. Я сказал вам, что совесть даровитого, т. е. видящего, определяет содержание, обладание истиной; пробуждение к истине будет счастье, будет то, что дороже всего для человека; обратное: страдание, несчастье, указывающее об истинном, — вот содержание тоже». Какая концентрация фундаментальных понятий — форма, содержание, истина, совесть, счастье, страдание — в двух предложениях! Да и самый склад речи, интонирование текста здесь воспроизводят ритм и мелодику евангельского «сказа».

Приняв все это во внимание, можно сказать, что картина с названием «Что есть истина?» с неизбежностью должна была быть написана и появиться в пространстве русского искусства не где-нибудь, а именно у передвижников, столь озабоченных этим вопросом, — впрочем, не столько самим вопросом, сколько, возможно, более полным и обстоятельным изложением (в живописной форме) «ответа», смысл которого, как известно, в том, что «истина и путь» есть сам Христос.

Когда у передвижников речь идет об истине (воплощенной в форме евангельского сюжета), то это выглядит так, как если бы они сообщались или, по крайней мере, желали сообщаться с ней непосредственно. В их письмах или мемуарах мы редко встречаем рассуждения о том, что, например, у Леонардо она воплощена так-то, а у Тициана так-то. То есть отсутствует апелляция к предшествующему познаванию той же самой истины в формах живописи или, попросту говоря, игнорируется художественная традиция. Если же о ней и вспоминают, то, как правило, опять-таки со знаком отрицания: «“Тайная вечеря” Леонардо да Винчи — будем откровенны — устарела, она нам кажется теперь уже условной и школьной по композиции, примитивной и подчеркнутой по экспрессиям фигур и лиц» (Репин); «Рафаэль нашел истину и выразил, но с тех пор те же истины иначе для нас осветились»; «Лучший Христос Тициана с динарием в Дрездене, но все-таки это итальянский аристократ по внешности, необыкновенно тонкий политик и человек несколько сухой сердцем, этот умный, проницательный, несколько хитрый взгляд не мог принадлежать человеку любви всеобъемлющей» (Крамской). Ге видел свою заслугу, в частности, в том, что «сломал тициановского и да-винчиевского Христа»: «Во всех нас много хламу, который залеживается по углам и лезет своими старыми формами. Но вот когда бросишь все и примешься, как дитя, то и выйдет хорошо». Это такая «непосредственность», которая находит свой прообраз в дитяти, младенце, — то есть опять евангельская реминисценция. В устах профессионального живописца это свертывание и отбрасывание всей живописной традиции и обращение к первоистокам, где дитя и Бог оказываются тождественны. Из всех корифеев мировой живописи в качестве выразителя «непосредственного чувства» (слова Ге) художник выбирает мастера, существовавшего, так сказать, до сложения традиции — Беато Анжелико. Эта странная в контексте XIX века отсылка к «наивному» художнику — своего рода «страдание о невинности». И свойственно оно не только Ге. Поленов, например, противопоставлял «флорентинцев-реалистов, так называемых прерафаэлитов» (перечисляя Джотто, Липпи, Боттичелли и других) «холодности и искусственности» Тициана: «Особенно понравилась мне в них эта простота, с которой они относятся к искусству и действительности». При этом он добавлял: «Конечно, подражать им… неправильно. Это то же самое, если бы взрослый человек стал из себя представлять наивного младенца, по меньшей мере это вышло бы странным».

Однако без прикосновения к многообразию возможного, которое разворачивает живописная традиция, эта вроде бы художественная истина, проповедуемая передвижниками, лишается оттенков, смыкаясь с живописной нетонкостью и даже грубостью. Знаменитая фраза Ге: «Я сотрясу их мозги страданиями Христа, я заставлю их рыдать, а не умиляться», в сущности, ставит вопрос о границах живописи. Чтобы сотрясти зрительские мозги и вызвать рыдания, не обязательно писать картину. Показательна в этом отношении зрительская реакция на «Распятие» 1894 года, описанная Еленой Страннолюбской (картина по распоряжению Александра III была снята с XXII Передвижной выставки, и Ге показывал ее в квартире своих петербургских друзей Страннолюбских): зрители «не имели мужества преодолеть первое впечатление ужаса и стремительно выбежали из квартиры после первого взгляда на картину». Свернув эстетическую дистанцию между пространством картины и пространством зрителя, Ге действительно добился столь желаемого им непосредственного впечатления, но одновременно получил и то, что зрители перестали видеть в картине картину, а стали видеть столь вожделенную передвижниками «правду жизни» («Точно не картину они видят, а самое дело», — описывал Ге зрительскую реакцию на «Что есть истина?»), и единственная реакция на нее — ужас, отвращение и бегство, отвращение в смысле побуждения «отвратить лицо свое», то есть закрыть глаза (это живопись-то заставляет не исполнить завет «и виждь, и внемли», а присоединиться к тем, о ком Тютчев сказал: «Они не видят и не слышат, / Живут в сем мире, как впотьмах»).

Вопреки собственному утверждению, что нынче «разговоров нужно, а искусство этого не требует: взглянул, и все…», Ге вел вокруг своих последних картин очень много «разговоров»: пересказывал свой замысел, описывал фигуры, выражения лиц и то, что чувствовали Христос и разбойник на кресте, и что чувствует он сам при работе над картиной, и что должны будут почувствовать зрители. Такие пересказы были характерны в связи с «Христом в пустыне» и для Крамского, ибо он оказался в похожей ситуации, хотя и на двадцать лет раньше. Все эти «разговоры» целиком помещаются в области психологической проблематики, и как, собственно, они связаны с проблематикой живописной — остается совершенно неясным: они, по сути, затемняют существо живописи, фальсифицируют его. В зрительском сознании вопрос «О чем думает на картине Крамского Христос?» давно заслонил саму картину, в связи с которой ее автор как-то заметил: «По свойству натуры язык иероглифа мне доступнее всего». Если нам, например, будет предложено сыграть пластический этюд, изобразив тягостное раздумье, то мы, не зная картины Крамского, скорее всего, примем позу изображенного им Христа. Это действительно своего рода пластический иероглиф «думания думы», однозначно прочитываемый всегда и везде. Он располагается в области пантомимических экспрессий, которыми мы оповещаем окружающих о своем самочувствии — до, вне и помимо всякой живописи. Точно так же, как кажущаяся исключительность портрета Достоевского работы Перова — результат «вчитывания» в этот портрет «мучений мысли», вычитываемых в произведениях писателя. Портрет Достоевского «встретился» на II Передвижной выставке с «Христом в пустыне», почти буквально повторяя тот «пластический иероглиф», который так долго, «слезами и кровью» искал Крамской, — а Перов между тем просто запечатлел позу, характерную, согласно мемуарным свидетельствам, для Достоевского в минуты задумчивости.

Все эти проблемы «живой формы», едва не сводившие с ума Ге и Крамского, с убедительной простотой решались не склонным к рефлексии Репиным. Для него общемировой живописный опыт был не просто интересен, а неизменно актуален. Правда, с оттенком, который можно определить как «Я беру мое добро там, где его нахожу». Необыкновенно впечатлительный, Репин мог органично присвоить себе стиль и манеру понравившегося ему художника, причем это не было копированием или подражанием. Да-да, речь идет именно о любви к живописи, точнее, влюбленности — в сам живописный процесс, в краску, в картины. Правда, эта влюбленность была густо замешана на все той же любви к «правде жизни» («для меня красота вся в правде», «окружающая жизнь сама просится на холст», — чеканит художник афоризмы в своих письмах), и вообще Репин был не слишком разборчив в своих художественных привязанностях. С равным энтузиазмом он восхищается Веласкесом и Матейко, Парижем и украинской деревенькой. «При оценке произведений других художников у него являлась какая-то ироническая снисходительность. «“Прекрасно, прекрасно!” — твердил он, проходя перед рядом картин, не имеющих художественного значения…» — вспоминал Яков Минченков.

Искавшего истину Ге Репин жалел: «Вот жертва господства нашей публицистики. Такой огромный талант, и был в рабстве у литературы, не смел быть художником, боялся отдаться свободно искусству… Как бы ни была содержательна вещь по своей задаче, если она будет слаба по исполнению, она будет возбуждать даже отвращение к той идее, за которую автор взялся. Я помню, как Крамской при взгляде на подобные вещи говаривал: “Какой прекрасный сюжет испорчен, и испорчен надолго”».

Однако ценность «идеи» и здесь не подвергается сомнению: важно «не испортить» ее плохой живописью: «У великих же мастеров всегда бывало полное равнодушие к кисти и колориту, это выходило помимо их воли, задачи их были гораздо шире…» — замечание Репина в одном из писем Стасову. Живописное мастерство для Репина — это нечто обязательное и необходимое, но одновременно и то, что, «само собой разумеется», должно получаться «помимо воли».

Импрессионистов Репин не любил — в импрессионистической манере ему виделась «разнузданность». Вот почему, в частности, поздние картины Репина кажутся гротескными — он все пытался наделить их тем свойством изменчивости, которое было свойственно ему самому, заставить «жить» эти картины, меняться, как, например, сменяются кинематографические кадры (и потому вечно стремился их переписать заново, как и более ранние), а писать в импрессионистической манере, лучшего всего приспособленной к такого рода задачам, не желал. Получалось так, как когда-то описал импрессионизм Ге: «Ночь… Ни отблеска. Все затянуто мглой. И вдруг — вспыхивает молния. Все, что увидите в этот момент, — пишите. Это будет импрессионизм». На самом деле ровно наоборот. Блок недаром заметил, что Ге стремился «сразу передать впечатление криком краски». Натурализм Ге, поздние евангельские картины которого совершенно не понимали и не принимали коллеги по передвижническому цеху, — это натурализм, подающий руку экспрессионизму: головы разбойников в вариантах «Распятий» Ге 1892–1894 годов до ужаса напоминают кричащую голову в написанном в 1893 году «Крике» Мунка, который Ге, конечно, знать не мог. И почти то же произошло с Репиным. Желание «остановить мгновенье», пригвоздив его к холсту, — почти что попытка создания пространства-времени и уж, во всяком случае, нечто, лежащее далеко за границами представлений о живописном реализме, тем более передвижническом.