Алфавит оттепели. Часть II

Во второй части «Алфавита оттепели» мы продолжаем рассказывать о людях, определивших облик 50–60-х годов прошлого столетия. В совместном проекте «Артгида» и «Центра исследований Оттепели» Центра Вознесенского мы говорим не только о тех, кто сегодня является частью культурного канона, но и о тех, кто почти или даже полностью забыт.

Алексей Смирнов (фон Раух). Крестный ход. 1962–1963. Холст, масло. Источник: retro.openklub.ru

Алексей Смирнов (фон Раух). Крестный ход. 1962–1963. Холст, масло. Источник: retro.openklub.ru

Алексей Смирнов (фон Раух) (1937–2009)

Иконописец, теоретик искусства, поэт

«Мои родители выросли в домах, где горели в канделябрах свечи, где прислуга ходила бесшумно, а в церковь и на парад ездили в ландо. И это было еще совсем недавно, был другой ритм жизни. Тогда в музеи ходили, как в Художественный театр, и кто побогаче, старался купить картину модного художника», — рассказывал о своем происхождении и о безвозвратно ушедшем времени Алексей Смирнов (фон Раух), обозревая экспозицию Новой Третьяковки уже в нулевых годах этого века. Тем не менее кажется, что в домах, «где горели в канделябрах свечи», фон Раух жил всегда — и в 60-е, и в 90-е, и в новом, XXI веке. По крайней мере в своем воображении, которое прикрывало его от ненавидимой им советской действительности.

Работы фон Рауха 60-х — сюрреалистические видения собственной смерти или Апокалипсиса, где архангел трубит о скором конце, пока черти и другие чудища топчут грешную землю. А в других случаях — иконы, в которых сохраняются все особенности визуального языка фон Рауха, изобилующего мелкими деталями и контрастными цветами. Византийское и скифское искусство, а также наследие Серебряного века стали для фон Рауха интеллектуальными островами, где он оборонялся от «красного колосса». Впрочем, оборонялся по большей части в одиночку. В начале 60-х он примыкает к Южинскому кружку, сильнее других сближаясь в нем с поэтом, филологом и переводчиком Евгением Головиным. Последний, по словам Юрия Мамлеева, умел сдерживать буйный дух фон Рауха, суть которого был «сюрреализм в жизни и в искусстве». «Картины, которые он нам показывал, были чудовищны по смыслу, даже передавать этот смысл словами до невозможности тяжело…» — вспоминал Мамлеев.

В конце 60-х фон Раух отдаляется от Южинского кружка, а затем и прекращает создавать работы. Он сторонится каких бы то ни было групп, уединяется на даче в кругу детей и жены. Позднее фон Раух начнет писать эссе о русской культуре (и о России в принципе). С отдельными аргументами можно спорить, но в любом случае нельзя проигнорировать язык сочинения — хлесткий, категоричный, смешивающий высокое и низкое (так, «нимбы русских богородиц» сравниваются с «языческими ягодицами») и отражающий абсолютную уверенность автора в собственной правоте.

Лев Сморгон (род. 1929)

Художник, дизайнер

Рассказ о творческом пути Льва Сморгона обычно начинают с его работ в фарфоре — именно они считаются первым заметным шагом этого ленинградского/петербургского художника. Но до фарфора была учеба на факультете декоративно-прикладной скульптуры Ленинградского высшего художественно-промышленного училища (сегодня Академия Штиглица), а затем год работы на спецпоезде и восстановление Выборгского вокзала. Лишь после этого Сморгон пришел на только что открывшийся в Апраксином дворе опытный завод «Фарфор», поняв по фотографии из газетного репортажа, что «скульптора-то у них нет». Собственно, фарфор и затем детская игрушка стали основными для него направлениями в 50–60-е годы.

Первые модели фарфоровых статуэток Сморгона, которые он сегодня иронично называет «накомодниками» (по обычному месту их расположения в квартирах), не проходили худсовет, поскольку молодой художник «ошибался» с темой: к примеру, обратился к произведениям Маяковского, но взял оттуда неподходящих для советской действительности персонажей — бюрократа Главначпупса и героев «Истории Власа, лентяя и лоботряса». Постепенно заслужив доверие старших коллег из худсовета и даже став его членом, Сморгон в свой «фарфоровый» период создал ряд работ, исключительных по точности и яркости образов. Здесь можно вспомнить и острую, изящную «Лису», и упакованного во все зимнее мальчишку из работы «Набулся-наделся», и шумных «Воробьев». Своего рода вершиной этого этапа стала композиция из 11 фигур «Новое платье короля» (1957) по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, не просто не отвергнутая цензурой, но и получившая награду VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Следом за фарфором была детская игрушка, созданием которой Сморгон занимался на Охтинском химкомбинате и фабрике «Ленигрушка». Игрушечная промышленность СССР постепенно выходила из артельного (кустарного) этапа развития, и вместе с этим росли требования к выпускаемым изделиям: теперь приходилось думать не только о художественных достоинствах, но и о возможности быстрого тиражирования. Пытаясь преодолеть академический стиль, Сморгон искал новый силуэт игрушки, и одним из примеров результата таких поисков стала кукла «Гимнастка» (1961): директор Музея СССР Мария Кожухова описывает этот образ как «утонченный и в то же время утрированный», а художник Анатолий Заславский говорит о внедрении «нового эротического типа человека» и усматривает в «Гимнастке» черты пластического языка Аристида Майоля. В этой же игрушке отразилось и основное нововведение Сморгона, а именно шарнирная система креплений, благодаря которой фигурка получала более широкий, чем прежде, диапазон движений.

Свой уход с игрушечной стези Сморгон объясняет развитием техники, позволившей в разы увеличить тиражи, и сопутствующим снижением художественной планки. За игрушкой последовали эксперименты со стеклом, продолжение опытов в живописи и графике, бронзовая скульптура и каменные «конструкторы», в сочленениях которых очевидны отклики игрушечных шарниров.

Соломон Телингатер (1903–1969)

График, создатель шрифтов

Соломон Телингатер, как он сам признавался, — «не ученый, не языковед, не лингвист, не филолог», но «художник книги». Позволим себе переформулировать слова советского полиграфиста — «художник шрифтов». Свой художественный путь Телингатер действительно начал с оформления книг, а также разного рода эфемерид, требовавших лаконичности и информативности, от афиш до мелких брошюр. Их он доводил до совершенства не в одиночестве, но в стенах самих типографий, где контролировал процесс, за что над ним подтрунивал Эль Лисицкий. Часто его обложки представляли собой коллажи, а сами рисунки, фигуры и функциональные блоки были набраны из типографских элементов. Так, обложка «Крещеного китайца» Андрея Белого — это несколько слоев разных рисунков, от портрета мальчика до набранной из скобок, точек и прямых линий рыбы. В других работах он уходит от фигуративности и раскладывает композицию по строгой сетке, в которой смысловые элементы выделяются жирными линиями, геометрическими паттернами или цветовыми акцентами.

Однако эксперименты 1920-х годов уходят в прошлое. В сталинскую эпоху Телингатер продолжает оформлять обложки, но находится в жестких рамках, не подразумевающих формальной игры ни со шрифтами, ни с изображениями. Именно в этот момент типограф отходит от набора текстов уже готовыми шрифтами — взамен он каждый раз (кропотливо и в каком-то смысле вымученно) создает новый, тяжелый и монолитный шрифт, подходящий для того или иного издания.

В оттепель все меняется. Телингатер продолжает создавать рукописные шрифты, которые, тем не менее, сильно отличаются друг от друга: так, шрифт «Народный» стилизован под древнерусскую каллиграфию, а шрифт для мемориальных уличных досок предельно прост и геометричен, что не мешает легко отличать его от других гротескных (без засечек) шрифтов — в первую очередь за счет косых линий и общей ширины некоторых букв.

Один из самых важных оттепельных проектов Телингатера — универсальный алфавит, объединивший в себе его художественные поиски за все время работы. Он должен был стать заменой алфавитам, использующим латинские и греческие графемы, и упростить жизнь всем людям — в теории любой алфавит был бы как родной. В этот проект Телингатер привнес и эстетику «новой типографики», то есть принципы европейской типографики 1920–1930-х годов, и рукописную природу шрифта. Алфавит так и не был введен в обиход, но сама идея его создания указывает на культурный поворот, который произошел во время оттепели: другие культуры вновь были в области досягаемости советского человека. Оставалось лишь найти общий с ними язык.

Владимир Успенский (1930–2018)

Математик, популяризатор науки, один из основоположников лингвистики в СССР

Казалось бы, что в этом материале делает автор работ по математической логике, семиотике и лингвистике? Но именно в фигуре Владимира Успенского воплотилось взаимное притяжение точных и гуманитарных наук и характеров, которые мы видим в оттепельное время (и не видим ни в какое другое). Во многом это обусловлено его происхождением: отец будущего математика был драматургом, мать — переводчицей. Увлечение математикой началось со школьных кружков, которые дали Успенскому в том числе представление о «подлинной демократии». В Московскому университете он попал в число учеников профессора Андрея Колмогорова, который интересовался «вообще всем», прививая своим студентам самые широкие взгляды на мир. Когда вспоминают об Успенском, отдельно говорят о его даже не организаторских, а скорее демиургических способностях. Считается, что именно по его инициативе при мехмате МГУ появилась кафедра математической логики, он же стоял у истоков возникновения в 1960 году отделения структурной и прикладной лингвистики на филологическом факультете (которому предшествовало появление в 1956 году семинара «Некоторые применения математических методов в языкознании»). В апреле 1957 года Успенский начал работать в располагавшейся в бараках на Якиманке (где до этого держали пленных немцев) колыбели советской кибернетики — Лаборатории электромоделирования, под руководством эксцентричного профессора Льва Гутенмахера. Многие идеи Гутенмахера казались современникам полной профанацией или хуже — безумием. Но сегодня мы живем в мире, описанном им еще в начале 50-х, — мире электронных библиотек, машинного перевода, цифровых машин, баз данных с поиском по ним и навигаторов, которые разговаривают голосами «любимых артистов». По словам Успенского, у лаборатории была и другая роль — стать одним из мест, где началось возрождение свободной научной мысли.

Ираида Фомина (1906–1964)

Художница

В историю советского промышленного дизайна Ираида, представительница второго поколения династии архитекторов и художников Фоминых, вошла еще в 1936 году: именно ей приписывается авторство знакомой каждому сине-белой этикетки на банке сгущенного молока. Разрабатывать упаковку для продуктов питания, марки, принты для тканей, рекламные проспекты и другие сугубо функциональные вещи она начала после учебы в Институте повышения квалификации при Московском институте изобразительных искусств, где занималась в мастерской ксилографии у Владимира Фаворского. Художница свободно перемещалась между медиумами еще во время учебы в Ленинградском художественно-промышленном техникуме: обучаясь на отделении книги и плаката, расписывала фарфор, писала маслом и акварелью, работала в станковой графике, техниках литографии, офорта, монотипии и линогравюры.

И все же главной любовью Фоминой остались книги. В послевоенные годы она оформила более восьмидесяти изданий по древнерусскому зодчеству, декоративно-прикладному искусству и живописи, советской архитектуре и градостроительству, музыке и театру — от самых мелких шрифтов и эскизов страниц до форзацев и обложки. Для каждого издания создавалась новая гарнитура, которая выписывалась от руки. Наиболее известные из них — шрифты «Мир» (1962) и тот, что можно видеть на обложке журнала «Юность» (1955). В 50–60-е работала в худсовете комбината «Промграфики», где практически с нуля и системно создавался советский промдизайн нового времени (по воспоминаниям дочери Александры, «маленький островок демократии на фоне вот этих конфетных этикеток»).

Федор Хитрук (1917–2012)

Мультипликатор

В оттепель Федор Хитрук вступил в новом амплуа: признанный аниматор «Союзмультфильма» и преподаватель на курсах художников-мультипликаторов при киностудии решил стать режиссером. По своим же словам, довольно поздно — в 44 года. Долгожданный дебют состоялся в 1962 году: «История одного преступления» буквально списана с жизни автора, а необходимый сюжетный толчок ей дал комментарий драматурга Михаила Вольпина: «Здесь не хватает убийства». Идея будущего фильма пришла быстро, но вот поиск стиля рисовки затянулся. В то время советская анимация строилась на сказочном каноне, однако «История» была фельетоном, а значит, требовала совершенно другого подхода. Сергей Алимов, тогда еще студент ВГИКа (все в рабочей группе были новичками), предложил более жесткий и острый стиль, отстраненный от бытовых деталей, что позволило Хитруку использовать эффект полиэкранного действия (когда пространство кадра делится на два и более «внутренних» кадров) и оставить в кадре только то, без чего нельзя. Фильм хорошо приняли коллеги и зрители, что вдохновило Хитрука и дальше придумывать остроумные, тонкие и даже абсурдные ходы: например, нанесение рисунка поролоновыми тампонами (а не пером) для получения мягких растушеванных линий в «Топтыжке» (1964), фотомонтаж в «Человеке в рамке» (1966) и т. д. Режиссер не только работал с собственными сценариями, но и переводил на свой визуальный язык чужие произведения (этим ремеслом он владел в совершенстве, поскольку в войну служил переводчиком в Берлине). В основе «Каникул Бонифация» (1965) — сказка чешского писателя Милоша Мацоурека, главный герой «Икара и мудрецов» (1976) имел античные корни, а пятидесятисекундный «Отелло-67» (1967) — шекспировские. И наконец, «Винни-Пух» (1969) — плод соавторства с Аланом Милном и Борисом Заходером. Последний остался недоволен результатом «коллаборации» и называл советского медвежонка картошкой. Зато коллеги из студии Диснея и американский «папа», Вольфганг Райтерман, были в восторге.

Именно диснеевские мультфильмы — короткометражки «Три поросенка», «Забавные пингвины» и «Микки-дирижер», — показанные в рамках Первого международного кинофестиваля в Москве в 1935 году, произвели ошеломительное впечатление на тогда еще студента-графика. Рисовать он учился в Штутгартском художественно-ремесленном училище и местном зоопарке, где делал зарисовки обезьян и волков. В 1934 году семья Хитруков вернулась в Москву, и будущий аниматор учился в художественном техникуме ОГИЗа (Объединенное государственное издательство художественной литературы), откуда был отчислен за прогул, и в Институте повышения квалификации художников-графиков. С «Союзмультфильмом» сначала не заладилось: молодому человеку, твердо решившему, что в профессии мультипликатора соединятся его мечты стать музыкантом, актером и художником, отказывали несколько месяцев. Но затем объявили конкурс на место аниматора-стажера, где дали задание нарисовать комикс по басне Крылова «Мартышка и очки», с чем Хитрук, с детства знакомый с повадками обезьян, блистательно справился. До войны вышло около десяти мультипликационных лент со сценами и персонажами, отрисованными им, включая дворника в «Дяде Степе». В 1947 году Хитруку, вернувшемуся с фронта, пришлось начинать сначала, чтобы в конце 50-х прийти в режиссуру — с идеями, кругозором и жизненным опытом.

Илья Цирлин (1907–1964)

Искусствовед, коллекционер

В оттепельном каноне место «коллекционера» прочно занимает Георгий Костаки, «темой» которого был авангард. В то же время он принимал у себя дома и собирал живопись молодых экспериментаторов, а также оказывал персональное покровительство экспрессионисту Анатолию Звереву. Широкая спина Костаки закрывает от исследователей других важных для эпохи собирателей — актера Александра Румнева, психиатра Геннадия Блинова, композитора Вадима Столяра и, конечно же, Илью Цирлина. В конце 1950-х Цирлин заведовал редакцией в издательстве «Искусство», преподавал во ВГИКе (где на лекциях элегантно переходил от искусства Древнего Египта к Пикассо) и был председателем бюро секции критики МОСХа. Одновременно с этим в огромной зале, снятой им в коммуналке «шаляпинского особняка» на Садовом кольце, он проводил выставки художников (Владимира Яковлева, Оскара Рабина, Александра Харитонова, Олега Целкова), экспериментировавших за рамками социалистического реализма, а также собирал и «продвигал» абстрактные работы на тот момент еще студента Московского института международных отношений Михаила Кулакова. Однажды на Садовое к Цирлину заглянули живописец Константин Финогенов с коллегой. Увидев на стенах абстракции, они бдительно сообщили об этом по «месту работы» хозяина комнаты. 4 июля 1959 года Цирлина уволили из ВГИКа за «антипедагогический поступок», а 25 июля в газете «Комсомольская правда» появился фельетон Анатолия Ёлкина «Двурушник», в котором, в частности, описывался интерьер коллекционера. «Стены были увешаны странными картинами, — писал Ёлкин. — Бесформенные пятна налезали на пересекающие полотно линии, превращаясь в спирали. От спиралей распространялись в стороны, словно микробы под микроскопом, полчища запятых и закорючек. <…> Это не укладывалось в сознании. Цирлин уважаемый серьезный человек, председатель критической секции Московского отделения Союза художников… Борец с декадентством! <…> Молиться двум богам сразу нельзя. Такую веру никто всерьез не принимает — ни сторонники соцреализма, ни поклонники абстрактного искусства. <…> И. Цирлин сеет микробы двоемыслия. Липкой грязью отмечен его след в тех юных душах, которых он коснулся». Под «юными душами» подразумевался Кулаков, которому Цирлин не только помогал материально, но и, будучи известным критиком, «беспринципно» относился к его увлечению абстракцией (даже намекалось, что их отношения носят неоднозначный для советской гетеронормативности характер). В результате скандала Цирлин был вынужден оставить пост в секции критики МОСХа и вылетел из редакции «Искусства» (куда, впрочем, отправил письмо, где объяснял, что свои абстрактные эксперименты Кулаков рассматривает исключительно в лабораторных рамках поиска новых живописных приемов и фактур). Скандал отразился и на жизни Кулакова — молодому художнику пришлось уехать в Ленинград, где он поступил на постановочный факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кино им. Н.К. Черкасова.

Сергей Чудаков (1937–1997)

Поэт

Если читатель мог бы переместиться в Москву 1960-х годов и зайти в кафе «Артистическое» на проезде Художественного театра (а ныне в Камергерском переулке) или попасть ночью в кафе гостиницы «Украина», то непременно встретил бы Сергея Чудакова. Возможно, встреча состоялась бы в другом месте. Например, на выходе из Ленинской библиотеки, откуда Чудаков выносил бы очередную партию украденных книг — а что, их разве кто-нибудь читает? Или в мастерской Эрнста Неизвестного или Владимира Вейсберга — он успевал зайти и туда, и туда. В любом месте, где он появлялся, Чудаков тут же встречал старых знакомых. Или заводил новых.

Как выглядел Чудаков? Он одновременно притягивал (можно лишь удивляться количеству его любовниц) и отталкивал (и ужаснуться описаниям его комнатушки — пыльной, кишащей клопами и заваленной книгами вперемешку с бумажками). В описаниях актера Льва Прыгунова, прожившего с ним чуть больше шести лет, Чудаков предстает сумрачным гением в нестиранном свитере, пьющим чай или кофе с блюдца и заваливающим собеседника цитатами из Блока, Пушкина либо, в крайнем случае, из никому неизвестных биологических трактатов. Самого же Чудакова прочесть было действительно сложно. Он подрабатывал литературным негром — тексты выходили без авторства. А печатать свои стихи не торопился: они расходились по машинописным копиям, их можно было увидеть в самиздатском журнале «Синтаксис», «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны» и «Нашем современнике». Но если внимательный читатель заглянет в комментарии к посмертному сборнику «Колёр локаль» (единственной попытке собрать все поэтические тексты Чудакова под одной обложкой), то будет удивлен труду составителя: тексты поэта находили не только в уже упомянутых журналах, но и на клочках бумаги и даже восстанавливали по памяти.

В этом смысле Чудаков — фигура постоянно убегающая, противоречивая, как бы вываливающаяся из своего времени. Таковы и его стихи, напоминающие, как справедливо замечают и поэты, и исследователи, и современники Чудакова, проклятых поэтов, в частности Франсуа Вийона. В них фиксируется беззаботный взгляд на женщин, Москву, советский быт, художественную тусовку и, что самое главное, на самого автора:

С милицейских мотоциклов

Документы проверяют

По наклонной по наклонной

По наклонной я качусь

Я законный я исконный

Ультралюмпенпролетарий

Кроме секса кроме страха

Я лишен гражданских чувств

Евгений Шифферс (1934–1997)

Режиссер театра и кино, философ

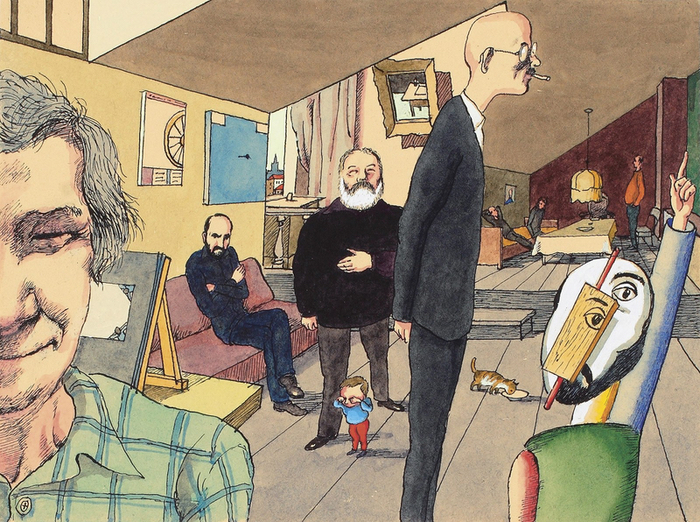

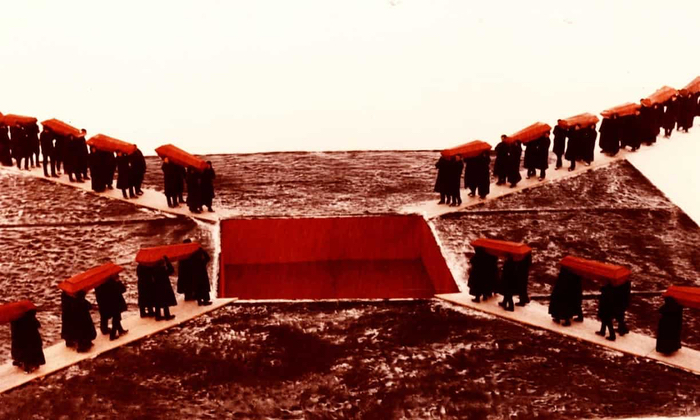

Евгений Шифферс — кентавр, соединяющий в себе черты гения и пророка (во всяком случае, именно так его видели современники). Режиссер по профессии, в историю отечественного кино он вошел одним единственным (к тому же долгое время пролежавшим на полке) фильмом «Первороссияне» 1967 года. В советской (как официальной, так и неофициальной) культурной системе Шифферсу трудно найти конкретное место и четко определить его профессиональный статус. Скорее, о нем стоит говорить, как о «прибавочном элементе», который катализировал других оттепельных и застойных «гениев». Подобно классическому трикстеру, Шифферс был одновременно везде и нигде: на научных, философских и религиозных семинарах он выступал «собеседником Мамардашвили и Пятигорского», в театральной среде «помогал режиссеру Юрию Любимову» и в то же время вынашивал замысел «мистериального» театра, целью которого являлось ни много ни мало создание нового человека «на образцах гениальности и святости». В неофициальную художественную среду он нес свет исихазма. У Шифферса был опыт «богообщения» (что бы это ни значило), стойкий интерес к различным религиям и эзотерическим практикам Востока, а также тяга к мистике (особенно он ценил Георгия Гурджиева). Все это, помноженное на ораторский дар, делало его притягательной фигурой для всех, занятых поиском истины, веры или настоящего искусства. Именно таким — проповедующим аскетом в распахнутой пурпурной накидке, с книгой и апостольским посохом в руках его позже, уже в 90-е годы, изобразит Виктор Пивоваров в альбоме «Действующие лица», посвященном героям неофициального искусства.

Квазирелигиозное философствование Шифферса, несомненно, повлияло на многих художников неофициального круга от Эдуарда Штейнберга и Михаила Шварцмана до, как ни странно, Ильи Кабакова. Растворяющий материю белый свет на полотнах Владимира Вейсберга тоже появился не из ниоткуда, а из разговоров с Шифферсом, обильно цитирующим всем вокруг сочинения отца Павла Флоренского. В своих воспоминаниях куратор Иосиф Бакштейн, которого познакомил с Кабаковым именно Шифферс, описал период 60–70-х как «энергичную жизнь разума и духа в бархатном подполье»: «Это был способ выживания. Все это давало ощущение, что ты выше, сильнее и значительнее окружающей тебя среды, что ты свободен и приобщен к особым знаниям, которые дают тебе особый метафизический статус». Собственно, духом этого подполья и был Шифферс.

Георгий Щедровицкий (1929–1994)

Философ, методолог

О Георгии Щедровицком, советском философе (но в 1950-е еще студенте философского факультета МГУ), ходила смешная байка: будто бы он «убил» профессора, специалиста в области диалектического и исторического материализма Ореста Трахтенберга. Последний на одном из научных семинаров выступил с докладом, основная мысль которого заключалась в том, что противоречие, в полном соответствии с непреложными законами диалектики, можно обнаружить в каждой вещи. Следующим выступал Щедровицкий: вытянув из кармана монетку, он попросил профессора показать, где же в ней спряталось противоречие. Зал хохотал, а сердце Трахтенберга не выдержало — после семинара, уже дома, у него случился инфаркт.

Перекладывать вину на Щедровицкого было бы слишком радикально, но страсти на философском факультете после смерти Сталина действительно кипели. И Щедровицкий был одним из тех, кто эти страсти распалял. Чуть позже, найдя в лице психолога Алексея Леонтьева интеллектуального наставника, он продолжит развивать свои идеи уже на домашних встречах. На одной из них Щедровицкий предложил заново взглянуть на тексты психолога Льва Выготского, за что был раскритикован старшим товарищем. Отношения накалялись, и в какой-то момент Леонтьев в принципе перестал участвовать в собраниях (при этом по-отцовски указывая на невозможность проводить их без него) — вероятно, из-за того, что сам хотел переоткрыть Выготского, а Щедровицкий делал это, по его словам, «на тарабарском жаргоне».

В такой бурлящей атмосфере появляется Московский логический кружок — неформальное объединение студентов, аспирантов и выпускников философского факультета МГУ, куда входили Борис Грушин, Александр Зиновьев, Мераб Мамардашвили, Георгий Щедровицкий и другие. Привести их идеи к общему знаменателю в рамках абзаца (и даже целой статьи) было бы проблематично: участники кружка двигались разными путями, в результате чего он и распался. Но важнее было ощущение общности, царившее и в кружке, и на факультете.

В книге воспоминаний-интервью «Я всегда был идеалистом» Щедровицкий описывает это время так: «Мы часто фланировали по улице Горького и по прилегающим к Пушкинской площади бульварам. Это всегда была компания в пять, шесть или восемь человек (например: Карл Кантор, Борис Шрагин, Александр Субботин, Борис Грушин, Эвальд Ильенков, Александр Зиновьев, Василий Давыдов, я — вот одна из таких комбинаций), которая могла, скажем, собраться в два часа дня и до вечера двигаться по московским улицам, где-то оседать: либо в пивном баре номер один на улице Горького, либо в пивном баре в Столешниковом переулке, или доходить до Кировской, или идти еще куда-то. И вот именно здесь, в этом постоянном движении, оттачивались оппозиции, мысли». Из этой компании вырастет Московский методологический кружок, который сам Щедровицкий окрестит «Третьим Римом», некой «высшей» точкой, достигнутой человечеством. На то были причины: ММК задавал высокую планку в интеллектуальных спорах, в которых шлифовались взгляды философов-шестидесятников.

Самого же Щедровицкого занимала методология в абстрактном, философском смысле этого слова. В своих текстах и лекциях он избирал тот или иной феномен — научное знание, язык или другие знаковые системы, — а дальше пытался определить те законы, по которым эти системы функционируют. Они же, по мнению Щедровицкого, не должны рассматриваться автономно. Вслед за Марксом он считал, что любая система вступает в социальные отношения, а значит, оказывается подвижной и изменчивой — конечно, благодаря действиям человека. Этот короткий и пространный пересказ идей Щедровицкого едва ли может охватить все его интеллектуальное наследие. Но он сам пространным не был и на своих лекциях предлагал простые примеры, объясняющие сложные логические построения (вспомним уже упомянутую монетку). Вероятно, в том числе этим Щедровицкий и подкупал своих товарищей, интеллектуальных единомышленников и соперников.

Ефим Эткинд (1918–1999)

Литературовед, создатель школы поэтического перевода, диссидент

Жизнь Ефима Эткинда, как это часто случалось в оттепельную пору, поделена пополам: для одних он был и остается известным филологом, просветителем, переводчиком, организатором литературной жизни, для других — общественным деятелем, борцом с режимом, едва ли не руководителем писательского подполья (ходили и такие слухи). В его судьбе действительно было много (возможно, даже слишком) общего с «классическими» диссидентскими биографиями. Он выступал свидетелем защиты на процессе Иосифа Бродского в 1964 году (поэт посещал эткиндовские семинары по художественному переводу при Союзе писателей), поддерживал Александра Солженицына, общался с Андреем Сахаровым, участвовал в создании самиздата. В результате в 1974 году его лишили гражданства и выслали из страны (одной из причин, помимо всего вышеперечисленного, было хранение копии «Архипелага ГУЛАГа»). Однако за этой пестрой канвой биографии завзятого антисоветчика скрывается множество подробностей его научной и публицистической деятельности.

Эткинд был учеником Виктора Жирмунского, главного пропагандиста «сумрачного немецкого гения» (по словам Александра Блока) в отечественной филологии, более 25 лет преподавал в ленинградском Педагогическом институте имени А.И. Герцена. В период оттепели пользовались бешеной популярностью его труды, посвященные разным аспектам стиховедения: книги «Об искусстве быть читателем», «Разговор о стихах» вышли в свет в 60–70-е годы. «Помню — за ними охотились, как за самым модным бестселлером, они были нарасхват, в печати в то время появилось на них множество хвалебных рецензий», — писала литературовед Лариса Вольперт. Изгнание из СССР было сопряжено для Эткинда с личной катастрофой: имя его оказалось под запретом, книги изъяли из магазинов и библиотек. Сам он лишился докторской степени и всех прочих регалий. Тем не менее в эмиграции в Париже он довольно скоро вернулся к преподавательской и научной работе, а также стал известен в новом амплуа — как организатор академических исследований, посвященных русской поэзии. В тот период «слава его не была столь широка, как слава его бывших друзей (Солженицына и Бродского. — Артгид), но в кругах знатоков, литературоведов, переводчиков он стал одной из фигур уже мирового масштаба», — вспоминал Сергей Юрский. Сегодня именем литературоведа названа Международная премия Efim Etkind Prize — научная и литературная награда, учрежденная Европейским университетом.

Мария Юдина (1899–1970)

Пианистка

О Марии Юдиной чаще всего вспоминают как о «любимой пианистке Сталина», передавшей диктатору (согласно апокрифу Шостаковича) записку со словами: «Я благодарю вас, Иосиф Виссарионович, за вашу помощь. Я буду молиться за вас днем и ночью и просить Господа простить ваши великие грехи перед людьми и страной…» Так ли случилось на самом деле, не совсем понятно, но от Юдиной можно было ожидать чего угодно. Эксцентричная фигура виртуозной пианистки привлекала огромное количество людей, а сама Юдина, несмотря на имидж человека «не от мира сего», была настоящим гением выстраивания социальных связей и отношений. Ей, например, ничего не стоило раздобыть адрес незнакомого человека (скажем, философа Теодора Адорно) и обратиться к нему с какой-нибудь просьбой или предложением (попросить прислать Адорно монографию о Малере).

Несмотря на то, что свои воспоминания о Юдиной оставили многие современники, очень сложно отделить ее от созданного ею же самой мифа. Демонстративно верующая в скинувшей бога стране, не стяжательная в стране победившего материализма, моральный камертон определенной части советского культурного класса и человек, ставший неожиданно невыездным именно в оттепельное время, когда Советский Союз вроде бы начал открываться миру и мог бы наравне с Гагариным и спутником похвастаться своим виртуозом. Сегодня Юдину позиционируют как универсального гения: исключительного таланта пианистку, переводчицу (переводила все — от монографии Кристиана Зервоса о Пикассо до медицинских статей), педагога, религиозную подвижницу и даже философа (именно она стала прототипом героини романа Льва Лосева «Женщина-мыслитель»), которая занималась экзегезой музыки, видя в ней один из главных элементов божественного мироустройства.

Но что делает Юдину символом именно оттепели? С ее именем связаны первые публичные исполнения «новой музыки», в частности додекафонного сочинения Андрея Волконского — цикла пьес для фортепиано Musica stricta, который прозвучал 6 мая 1961 года в концертном зале Гнесинского института. Юдина первой стала включать в репертуар то, что до этого считалось опасным формализмом — Веберна, Бартока, Кшенека, Стравинского, Хиндемита, Сероцкого, Лютославского, Мессина. Она не стеснялась писать иностранным композиторам и просить их прислать свои ноты, а на ее рабочем столе стояли фотографии Шенберга и Штокхаузена (а также Стравинского, Баланчина, Миропулоса, Шагала и Пастернака). Что касается изобразительного искусства, оно для Юдиной закончилось на кубизме. Дадаизм и сюрреализм она так и не приняла, считая их снижением нравственных высот человечества.

Мюда Яблонская (1926–1990)

Искусствовед, сотрудник Третьяковской галереи

Мюда Яблонская известна как искусствовед и, ýже, специалист по русскому искусству начала XX века и советскому искусству. Необычное имя — наследие первого десятилетия революции — аббревиатура от «Международный юношеский день». В конце 1940-х Яблонская училась в Московском институте прикладного и декоративного искусства, на факультете декоративной и монументальной скульптуры, потом — на историческом факультете МГУ. Видимо, этот образовательный опыт и сделал ее мостом между художественной средой и академическим искусствознанием и обусловил появление большинства ее текстов, посвященных творчеству авторов-современников и тому, что мы сегодня называем «актуальным художественным процессом». После института Яблонская работала старшим научным сотрудником и методистом в отделе научной пропаганды изобразительного искусства Третьяковской галереи, в 1967 году стала ассистентом, а в следующем году, после защиты диссертации — преподавателем кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ. Позже ее деятельность была связана с Центральным выставочным залом «Манеж» и Центральным домом художника — площадками, которые в последние советские десятилетия притягивали к себе огромное зрительское внимание и нередко решались на смелые эксперименты (в частности, можно вспомнить о персоналках Гюнтера Юккера и Роберта Раушенберга в ЦДХ). В советское время Яблонскую называли «свободно мыслящим искусствоведом». Среди прочего она пыталась осмыслить связь авангарда и 1920-х с искусством своего времени и проводила ревизию официального советского исторического нарратива. Впрочем, написанная в конце 70-х монография, посвященная объединению «Четыре искусства», так и не была допущена к печати. В 1990 году в Лондоне вышла ее Women Artists of Russia's New Age, 1900–1935, из которой, судя по всему, уже после смерти Яблонской, вырос международный выставочный проект «Амазонки авангарда».

В наш словарь оттепели Яблонская попала не только потому, что стала свидетельницей одного из переломных моментов эпохи — на выставке «30 лет МОСХ» (1962) в Манеже она работала главным методистом, — но и потому, что, возможно, именно благодаря ей целое поколение живописцев (которых позже объединят понятием «суровый стиль») выработало свой художественный язык. В воспоминаниях многих художников мы встречаем упоминание неких «девочек» из Третьяковки, пускавших приятелей-учащихся Московской средней художественной школы или молодых художников в запасники и целенаправленно показывавших им авторов, которых в тот момент нельзя было увидеть ни в постоянных экспозициях музеях, ни на выставках, — авангард. В воспоминаниях живописца Павла Никонова эти «сотрудницы Третьяковки» обретают, наконец, конкретные черты Мюды Яблонской, которая (Никонов путается в датах, в одном случае говоря о конце 50-х — начале 60-х, а в другом утверждая, что это было уже «после Манежа») пригласила его и еще нескольких молодых художников в фонды галереи, чтобы показать живопись «Бубнового валета». Описывая свой шок от увиденного, Никонов, до того считавший себя уже сложившимся живописцем, понял, что «все надо начинать сначала», а позже на основе в том числе этого опыта создал свой вариант «сурового стиля».