Франческа Граната. Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело

Тематическую неделю, посвященную Мартину Маржела, «Артгид» продолжает публикацией фрагмента из книги Франчески Гранаты «Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело». В одной из глав исследовательница рассказывает о первой выставке-ретроспективе дизайнера, которая прошла в Музее Бойманса — ван Бёнингена. С любезного разрешения издательства публикуем фрагмент подглавы «Перформанс одежды: выставка Мартина Маржела в Роттердаме».

Фрагмент экспозиции выставки «La Maison Martin Margiela 09/04/1615» в Музее Бойманса — ван Бёнингена. Роттердам, 1997. Фото: Arie Kievit. Источник: ad.nl

Фрагмент экспозиции выставки «La Maison Martin Margiela 09/04/1615» в Музее Бойманса — ван Бёнингена. Роттердам, 1997. Фото: Arie Kievit. Источник: ad.nl

Возможно, самой яркой демонстрацией ироничного отношения Маржела к ностальгии и способов его выражения стала выставка-ретроспектива работ модельера, состоявшаяся в 1997 году в роттердамском музее (изобразительного искусства и дизайна) Бойманса — ван Бёнингена. Организацию экспозиции взял на себя модный дом Martin Margiela. Как заметил специалист в области теории моды Марко Пекорари в статье, посвященной антверпенскому Музею моды, с тех пор практика активного участия дизайнеров в построении экспозиций своих работ стала обычной. При этом выявились и ее потенциальные слабые места — недостаток объективности и критического взгляда со стороны, — и достоинства, главным из которых является возможность более свободного взаимодействия кураторов с дизайнером и доступ к его архивам[1]. Вероятно, именно конфликт интересов, которым чреват такой подход к организации, побудил руководство Метрополитен-музея отказаться от проведения выставок ныне здравствующих дизайнеров и модельеров, после того как в 1983 году там состоялась выставка-ретроспектива работ Ива Сен-Лорана (при кураторской поддержке Дианы Вриланд). Тем не менее в конце 1990-х годов ситуация, когда дизайнер/модельер брал на себя роль куратора — по крайней мере, открыто, — все еще была непривычной, да и само кураторское дело в области моды в сравнении с его сегодняшним уровнем развития находилось в зачаточном состоянии — не случайно официальное открытие антверпенского Музея моды (MoMu) было отложено до 2002 года.

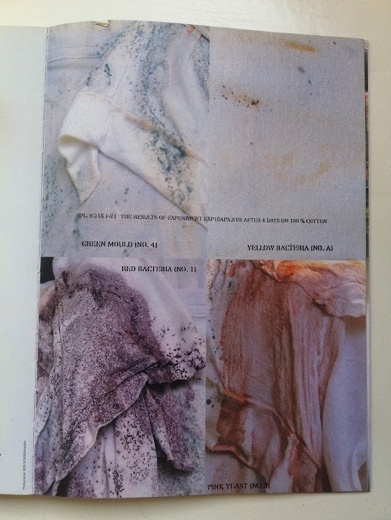

Выставку в Роттердаме правильнее было бы назвать перформансом. Ее «экспозиция» скорее походила на разворачивающееся во времени действо, причем довольно необычное, поскольку его главными участниками были не люди, а сами предметы одежды. Роттердамская ретроспектива вторглась в сферу искусства перформанса, когда вещи сделались действующими лицами или «субъектами». Образно говоря, одежда ожила. Точнее, стали заметными проявления ее органической жизни и обнаружилась ее бренность. Вещи из коллекций прошлых сезонов обработали агар-агаром и заселили эту питательную среду микроорганизмами. В результате на одежде образовались розовые колонии дрожжей, красные и желтые посевы бактерий и разводы зеленой плесени. Жизнедеятельность этих организмов ускорила процессы старения и разложения. К тому же вещи поместили в «инкубационные устройства», размещенные в музейном саду, что дополнительно ускорило эти процессы.

Таким образом, в отличие от агиографических ретроспектив, которые с тех пор заняли заметное место в выставочной афише музеев и художественных галерей, саморазрушающаяся ретроспектива работ Маржела близка тенденции, которую Линда Сандино описывает как произошедший в 1990-е годы переход актуального искусства, дизайна и ремесел к техникам, связанным с вторичной переработкой и исследованием бренности и эфемерности материального мира. Эта тенденция стала прямым ответом на безудержное потребительство 1980-х годов и на ставшую заметной «на физическом уровне культурную обеспокоенность, развившуюся на почве экономической избыточности потребительской культуры и выраженной <…> в подходе к использованию материальных средств»[2]. Помимо прочего, использование бактерий провоцировало малоприятные мысли об инфекционных болезнях. Но подобные ассоциации отчасти затмевала красота нерукотворных узоров, появлявшихся на ткани благодаря микроорганизмам. Однако, коль скоро я коснулась этой медицинской темы, будет уместно еще раз вспомнить работы Джорджины Годли и Ли Бауэри. Неявно присутствующая во многих образцах экспериментальной моды 1980–1990-х годов, она может быть интерпретирована как отражение тревожных настроений, связанных с одержимостью общества «проблемой СПИДа» и охватившим многих стремлением во что бы то ни стало защитить телесные границы.

Метод заражения позволил за короткое время сфабриковать следы времени и явные признаки старения. Когда колонии бактерий разрослись достаточно для того, чтобы обнаружить свое присутствие, манекены с надетыми на них зараженными вещами расставили по периметру окружающего музейное здание сада, чтобы еще больше их состарить. Посетители музея могли видеть их, и находясь внутри здания — через прозрачные стеклянные стены, и прогуливаясь по саду. Манекены стояли на широком плинтусе, идущем вдоль фасада здания, но были повернуты «лицом» в сторону стены — так, словно это они хотят разглядеть посетителей, которые растерянно бродят внутри, по опустевшим залам выставочного пространства. Вывернув наизнанку категории «снаружи» и «изнутри» и переиграв традиционные правила взаимоотношений между экспонатами и зрителями, Маржела положил начало первой серии инверсий.

Таким образом, все, что на первый взгляд выглядело как последствия опустошительной катастрофы (особенно после того как манекены вместе с надетыми на них вещами изгнали из закрытого помещения, отдав их на растерзание стихиям), в действительности было тщательно выстроенной постановкой, к тому же подробно описанной в брошюре, изданной в дополнение к экспозиции. Чтобы искусственно состарить предметы одежды, Маржела применил научный метод культивирования микроорганизмов в контролируемой среде, так что процесс фабрикования воображаемых историй и ностальгических чувств был в буквальном смысле деконструктивным и демонстративным.

Каждого посетителя этой выставки Маржела перебрасывал в карнавальное измерение и втягивал в свои игры, целенаправленно нарушающие законы темпоральности. Чуть ли не за одну ночь он успевал настолько состарить вещи, которые до этого благополучно выдерживали проверку временем, что они превращались в лохмотья и распадались на лоскутки. Более того, он проделывал это в условиях музейного пространства, места, где традиционно занимаются сохранением материальных объектов, а не их разрушением.

Маржела переворачивает темпоральность ретроспективы, которая, по определению, должна укоренить творчество художника (а в нашем случае модельера) в стабильном и «вечном» музейном времени. Он переворачивает отношение музея к постоянству и недолговечности. Как отмечает Линда Сандино в статье, посвященной «эфемерному» в современном искусстве, музеи «причастны к переходу [объектов] из категории недолговечных в категорию нетленных», поскольку они «призваны поддерживать миф о том, что произведения искусства неподвластны переменам и бессмертны». Как следствие, «бренность [слово, очень точно характеризующее всю роттердамскую экспозицию] изничтожает непреходящую значимость и ценность музейной коллекции»[3].

Патина, мгновенно появившаяся на выставленных в залах роттердамского музея предметах одежды, обнуляет «символический капитал» патины как таковой, стирая коннотации, связывающие ее с той материальной средой, в которой обитают высшие классы. Патина действительно часто служит залогом подлинности некоторых предметов, указывая на их солидную генеалогию и историю, в которой, как в зеркале, отражается генеалогия и история рода их владельцев[4]. Кроме того, по мнению Кэролайн Эванс, Маржела и другие модельеры 1990-х годов, для которых искусственный налет времени стал значимым выразительным средством, перевернули привычные представления о немилости моды по отношению к патине. Действительно, патина едва не растеряла свой символический капитал в результате потребительской революции, связанной с наступлением индустриальной эпохи и культивировавшей в общественном сознании новые стереотипы, согласно которым воплощенная в модной одежде «новизна» является показателем высокого социального статуса[5]. Эванс ссылается на Гранта Маккрэкена, утверждавшего, что патина стала значительно меньше ассоциироваться с социальным статусом, когда на смену XVIII веку пришел век XIX. Однако Арджун Аппадураи указывает на то, что процесс обесценивания патины нельзя считать завершенным, коль скоро она и в наши дни продолжает сохранять определенную социальную значимость[6].

Барбара Винкен также замечает, что способы, которыми Маржела отмеряет течение времени, противоречат более традиционным представлениям о пристрастии моды к новизне. «Время, — пишет она, — буквально вцепляется в произведения Маржела. Созданные им предметы одежды несут на себе следы, которые оставляет уходящее время, и сами по себе являются знаками времени. Время запечатлено в них двояко: во-первых, это время, затраченное на процесс производства, а во-вторых, это следы, которые время оставляет на ткани на протяжении всего срока использования [вещей]»[7].

Другая впечатляющая инверсия, произошедшая во время роттердамской выставки, — это превращение предметов одежды в своего рода живые организмы. Ожить им помогли колонии бактерий, дрожжей и плесени, искусственно подселенные на ткань. Для этого Маржела воспользовался научным методом, который тщательно описан в каталоге выставки, подготовленном и изданном модным домом Martin Margiela. Как уже было сказано в предыдущей главе, это ставит Маржела в один ряд с естествоиспытателями XIX — начала XX века, пытавшимися при помощи новых оптических приборов и записывающих устройств сорвать покров тайны, увидеть и сделать достоянием публики обычно невидимую жизнь «неживых» объектов и наделить их некоторой субъективностью. Кроме того, Маржела выступает в роли волшебника или карнавального ловкача, который заставляет предметы оживать с помощью алхимии и прочих трюков. Кэролайн Эванс кратко суммирует исключительные способности Маржела, когда говорит о другом освоенном им алхимическом трюке — умении превращать никому не нужные «тряпки» в предметы одежды высочайшего класса. Она называет его «a kind of „Golden Dustman“» — «своего рода „Золотым мусорщиком“» мира моды, превращающим «низкую материю в золото»[8].

Маржела можно сравнить с пионерами кинематографа, одержимыми желанием увидеть то, что долгое время оставалось невидимым для человеческого глаза. Этот исследовательский интерес, подробно обсуждавшийся в ранних работах по теории моды, особенно в связи с фигурой французского мыслителя и кинематографиста Жана Эпштейна[9], разделяли и сюрреалисты, в том числе Сальвадор Дали, очарованный возможностью взглянуть на мир через микроскоп и предвкушающий последующие за этим открытия. Пожалуй, наиболее ярко его интерес к скрытым мирам выражен в поздней кинематографической работе «Впечатления о Верхней Монголии. Посвящение Раймону Русселю» (1975). «Впечатления» созданы отчасти под влиянием ранних научно-популярных фильмов Жана Пенлеве. Структурную основу сюжета и визуального ряда фильма образуют экстремально крупные планы узоров, покрывающих латунный ободок шариковой ручки, позаимствованной Дали в нью-йоркском отеле «Сент Реджис». Дали не скрывал происхождения этой «узорчатой или крапчатой патины»: по его словам, она появилась благодаря тому, что он периодически орошал ручку собственной мочой, — и надо заметить, это вполне карнавальный прием. Более подробно Дали описал свои источники вдохновения в разговоре с режиссером фильма Хосе Монте-Бакером:

«В этой до стерильности чистой стране я наблюдал, как в результате взаимодействия мочевой кислоты с цветными металлами писсуары в роскошных уборных отеля приобретают оттенки ржавчины, разнообразие которых поражало воображение. Поэтому я стал регулярно мочиться на латунный обод этой ручки и делал это всю прошлую неделю, чтобы получились чудесные узоры, которые вы обнаружите с помощью своих камер и линз[10]».

И судя по закадровому комментарию, благодаря этому довольно незамысловатому «эксперименту» Дали, совсем как Маржела, по-своему добился алхимической трансформации:

«В этой шариковой ручке заключено все мое почтение к Раймону Русселю, все мое путешествие, вся моя экспедиция в Верхнюю Монголию и микроструктуры, которые моя команда запечатлела на кинопленку в одном из замков Германии, в замке, где мог бы укрыться средневековый алхимик. И это то, что вы только что увидели[11]».

И наконец, необходимо сказать еще об одной сюжетной линии роттердамской выставки — карнавальной инверсии взаимоотношений между телом и одеждой: «оживив» предметы одежды, Маржела надел их на неподвижные и неодушевленные тела манекенов[12]. Примеры аналогичных переосмыслений якобы не подлежащих сомнению категорий можно найти в статье Карен де Пертьюис, посвященной цифровой фотографии. Согласно ее наблюдениям, «синтетический идеал» цифровой фотографии (так же как техники, используемые Маржела) позволяет отменить различия между «субъектом и объектом, внутренним и внешним, одушевленным и неодушевленным, органическим и неорганическим» путем «создания форм, которые передают идею бесконечного становления»[13]. Такая отмена различий между категориями тела и одежды ведет к появлению нового, полностью искусственного, но при этом очень живучего существа, которое де Пертьюис называет осуществленным идеалом моды.

Несмотря на то, что Маржела использует совершенно иные средства и методы, можно утверждать, что, «одушевляя» предметы одежды, он тоже намеревается исследовать потенциальные возможности, которые ему предоставляет мода, позволяя поставить под сомнение такие устойчивые категории, как «внутри»/«снаружи», «одушевленное»/«неодушевленное», «тело»/«одежда», и выявить в них способность к бесконечному изменению и трансформации. Одежда, которую он создает, выглядит не только живой, но и в каком-то смысле фертильной. На это обращает внимание и сопроводительный текст, изданный домом Martin Margiela, где первый этап выставки назван «периодом беременности». Потенциальная плодовитость вещей из экспозиции противоречит не только бездушной природе одежды, но также традиционной стерильности модного тела, являющегося одним из воплощений герметично закрытого и потому бесплодного классического тела.

Интерес к природе материнского и других вариаций тела, не соответствующего классическим моделям модного тела, прослеживается уже в одной из самых ранних коллекций бельгийского модельера: осень — зима 1993/94. Для ее презентации был снят короткометражный черно-белый фильм «Семь женщин». Лиричность образов и сюжета поддерживались общей атмосферой, созданной за счет мягкого освещения и гипнотически монотонного жужжания кинопроектора, которым исчерпывался саундтрек (если бы не оно, фильм был бы не только немым, но и в буквальном смысле беззвучным). Подчеркнуто дилетантская операторская работа делала его похожим на домашнее видео, что вполне соответствовало замыслу и содержанию. Это очень тонкий и проникновенный взгляд на женщин из разных возрастных групп (одна из них беременна, другая нянчит ребенка). Каждая из них демонстрировала какие-то вещи из коллекции Маржела в очень непринужденной и непривычной для мира моды манере — занимаясь домашними делами или прогуливаясь по парижским улицам.

Так же как этот короткометражный фильм, выставка «фертильных» платьев в роттердамском музее вырвалась за пределы традиционных представлений о той моде (и модной женщине), которую Кэролайн Эванс называет «глубоко неорганичной и антиматеринской»[14]. И это вновь возвращает нас к рассуждениям о генеративном потенциале тела и различных моделей субъективности. Запечатленные в коллекциях Маржела процессы роста и становления — это еще одно доказательство того, что в конце XX века мода уже была способна принять и внятно выразить идею «субъекта-в-процессе». Она не отторгла Маржела, несмотря на его обостренный интерес к теме репродукции и нестабильности и несомненную гротескность его коллекций. Пребывая в процессе «беременности» и «взросления», предметы одежды из роттердамской экспозиции взяли на себя роль фертильного тела, так что к ним вполне подошло бы исполненное гинофобии описание неклассического тела, принадлежащее перу Кеннета Кларка:

«При виде вытащенных на свет корней и луковиц, нас моментально охватывает чувство стыда. Они бледны, беззащитны и нуждаются в посторонней поддержке. Их жизнь носит бесструктурный характер, они одновременно находятся под защитой и под гнетом. Их медленное физиологическое копошение в темноте не имело ничего общего с быстрыми, решительными движениями свободных созданий <…> и сделало их вялыми, хилыми и бесформенными <…> Кажется, что эти луковицеобразные женщины и похожие на коренья мужчины были выдернуты из темноты, под покровом которой человеческие тела прозябали на протяжении тысячи лет[15]».

Именно такое «луковицеобразное», «бесформенное» тело вытащили на свет Рей Кавакубо, Джорджина Годли, Ли Бауэри и Бернард Вильгельм, о котором я буду говорить в следующей главе.

Примечания

- ^ Пекорари М. История современной моды в музейных экспозициях (Pecorari: 51–54).

- ^ Sandino 2004: 283.

- ^ Ibid.: 289.

- ^ О символическом капитале следов времени, или «патины», см.: Ibid.: 284; а также Appadurai А. Consumption (Потребление). Рр. 75–76. Обе указанные статьи отсылают к идеям, высказанным в книге Гранта Маккрэкена «Культура и потребление» (McCracken 1988).

- ^ Эванс К. Следы времени (Evans С. Patina в: Evans 2003: 253–256).

- ^ Appadurai 2005: 75–76.

- ^ Vinken. Martin Margiela. Р. 142.

- ^ Evans 1998: 85.

- ^ Epstein 1981: 9–38.

- ^ Данная цитата приведена в книге Эллиота Кинга «Дали, сюрреализм и кинематограф» (King 2007: 170).

- ^ Увидеть фильм с закадровым комментарием в английском переводе (Impressions of Upper Mongolia / Тransl. by Colombina Zamponi, 2008) можно на интернет-сайте Ubu: ubu.com.

- ^ Evans 1998: 92.

- ^ де Пертьюис К. Синтетический идеал. Модная модель и манипуляции с ее фотографическими изображениями (de Perthuis 2005: 416, 422).

- ^ Evans 1998: 91.

- ^ Одну из глав своей книги Кеннет Кларк целиком посвятил описанию так называемого «альтернативного канона», который он противопоставляет классическому идеалу красоты. По сути, этот «альтернативный канон» очень близок гротескному канону (Clark 1956: 308).