Кухонные дебаты

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылись «Московские дневники» — вторая выставка фонда V-A-C в рамках программы «Карт-бланш», в ходе которой дружественные институции реализуют свои проекты в стенах ММОМА. За основу выставки взяты дневники немецкого философа, теоретика культуры и автора известнейшего эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» Вальтера Беньямина (1892–1940) и первого директора MoMA Альфреда Барра (1902–1981), которые в довоенное время посетили Москву и в своих записях «задокументировали» подробности встречи с русским авангардом. Проект реализуется от имени Музея американского института в Берлине (МоАА), основанного в 2004 году и известного своими реконструкциями знаковых художественных событий ХХ века. Другим «соучастником» выставки стал Центр экспериментальной музеологии (ЦЭМ) — институция, основанная в 2016 году как исследовательская платформа фонда V-A-C. Еще одной частью проекта стали «Кухонные дебаты» — беседа Вальтера Беньямина с советским искусствоведом, в 1929–1934 году работавшим заведующим отделом нового русского искусства Государственной Третьяковской галереи Алексеем Фёдоровым-Давыдовым, которую мы предлагаем нашим читателям.

Фрагмент экспозиции выставки «Московские дневники» в MMOMA. 2017. Фото: Иван Ерофеев

Фрагмент экспозиции выставки «Московские дневники» в MMOMA. 2017. Фото: Иван Ерофеев

Алексей Александрович Фёдоров-Давыдов: Вальтер, я хотел бы начать наш разговор с одного действительно важного и, пожалуй, злободневного вопроса. В первый раз вы исчезли в 1940 году, когда пытались бежать от нацистов. Излишне говорить, что период конца 1930-х и первой половины 1940-х годов был очень тяжелым для человечества, прежде всего из-за подъема в Европе ультраправых идеологий, жертвой которого оказались и вы сами. Сегодня, во второй половине 2010-х, кажется, что история может повториться. Однако непонятно, будет ли это повторение трагедией или фарсом — или, может быть, трагикомедией… В этой связи интересно узнать об изменениях в вашей политической позиции (все же с 1940 года прошло немало времени) и о вашем понимании того, что происходит в мире? Какую роль в наше время может играть творчество в целом и музей — или метамузей, такой как МоАА, с которым вас теперь связывают, — в частности?

Вальтер Беньямин: Полагаю, вы правы. Кажется, что сегодня мы живем в интересные времена. Можно обнаружить и параллели с периодом, который трагически завершился в 1940-е. В эпоху нестабильности и дезориентации, наступившую вслед за «Великой войной», особенно в Европе, осуществлялись попытки утвердить новый социальный строй и порядок, обращенные к созданной в XIX веке идеологии национального государства и национализма. В результате возник национал-социализм, ставший причиной еще одной мировой катастрофы — Второй мировой войны. Это ясно показало, что национализм неизбежно влечет за собой конфликты и разрушения. Таким образом, ХХ век фактически начался лишь по окончании Второй мировой, когда на первый план вышли идеи модернизма и интернационализма (на Западе), противоположные традиционализму и национализму. Моделей интернационализма было две: одна из них основывалась на коллективной идентичности (СССР), а другая — на индивидуальной (США). К концу века первая модель потерпела поражение, и казалось, что наступает период господства второй — особенно если учесть тот факт, что она уже была усвоена сферой культуры, главными понятиями которой стали интернационализм, модернизм и индивидуализм, насаждаемые Музеем современного искусства в Нью-Йорке (интернациональные движения против национальных школ) и новой формирующейся послевоенной художественной сценой («Документа» и последующие бесчисленные биеннале). Однако сегодня заметны признаки того, что и эта модель постепенно утрачивает силу. Мы уже вступили в новый период неопределенности. Тот мир, который приходит на смену, во многом напоминает Средневековье. Другими словами, мы, вероятно, наблюдаем не просто конец модернизма, но и конец всей эпохи современности. Некоторые ее понятия, такие как уникальность и оригинальность, утратят свое значение, а вера в творчество будет признана одной из иллюзий, унаследованных от романтизма. Поэтому для меня самые интересные начинания связаны сегодня с попытками утвердиться на противоположных позициях, не забыв при этом прошлый опыт. К таким начинаниям относится уже упомянутый вами Музей американского искусства в Берлине (Шталин-аллее, 91). Как место, которое отражает и хранит память о другом музее (Музее современного искусства в Нью-Йорке), МоАА полностью состоит из копий, что делает его своего рода метамузеем. Понятие «американское искусство» в его названии подразумевает одновременно «интернациональное» и «модернистское». Если быть точным, то это метамузей метаискусства, согласно моей классификации, приведенной в статье «О „мета-“». Это место, которое одновременно осмысляет и искусство, и художественный музей, то есть в данном случае это место, сохраняющее память о со- временном искусстве и о музее современного искусства. Однако сам по себе МоАА не является музеем и не экспонирует искусство.

А. Ф.-Д.: Правильно ли я понимаю, что вы сознательно «поддерживаете», или, скажем так, сохраняете, с помощью механизмов памяти американскую модель модернизации, а не советскую? Я убежден, что в первые годы постреволюционной России появилась очень радикальная модель национального равенства в пролетарском государстве. Существовала, например, программа поддержки языков национальных меньшинств, каждое из которых могло утвердить свой алфавит и заявить о своей независимости. Ленин пытался развернуть, можно сказать, «позитивную национальную дискриминацию», для того чтобы обеспечить свободу развития народов, угнетенных «великодержавным шовинизмом». Более того, его советник по культуре Анатолий Луначарский предлагал заменить кириллицу латиницей, поскольку такой шаг позволил бы советским пролетариям скорее объединиться со своими международными собратьями! Это вылилось в специфическое переустройство музеев. Была осуществлена попытка создать сеть институций, которые устраивали бы выставки различных материалов, относящихся к освобождению национальных меньшинств, что не только бы прославляло их культурную идентичность, но и подчеркивало идентичность социальную — как борцов против национального, гендерного или классового угнетения. В советскую эпоху такие выставки, безусловно, не относилось к искусству. Ведь если мы пытаемся построить культуру для нового, свободного человека, мы не должны использовать понятие «искусство», сформировавшееся при капитализме. И все же, даже если мы говорим о выставочной методологии, очевидно, что автором мыслился именно коллектив. Мне представляется, что технически это было ближе к художественной инсталляции — прежде всего в том ее виде, в котором она существует в концептуализме, а не к кураторской инсталляции отдельного автора, стандарт которой был задан Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Я пытаюсь сказать, что в своей первичной интенции Музей американского искусства ближе к советским экспериментам, нежели к американскому интернационализму, достигаемому через индивидуализм. Я знаю, что время от времени ваши коллеги выставляют работы, связанные с моей «Опытной комплексной марксистской экспозицией» конца 1920-х — начала 1930-х годов, но, по всей видимости, она вызывает у них вопросы. Могу я узнать, почему?

В. Б.: Главный нарратив, определяющий художественный мир сегодня, основан на понятиях интернационализма и индивидуализма. Эти понятия были предложены европейскими авангардными движениями первых десятилетий ХХ века (фовизмом, кубизмом, футуризмом, супрематизмом, конструктивизмом и т. д.), но в музейный нарратив их включили не в Европе, а в Музее современного искусства в Нью-Йорке. К 1940-м годам модернистское искусство в Европе практически исчезло. Его сохранил и представил в новом свете МоМА, а после войны постепенно стали осваивать и европейские музеи и историки искусства. Нравится нам это или нет, но мы до сих пор придерживаемся постулатов модернизма. Чтобы освободиться от них, нам необходимо попытаться понять искусство не как нечто, присущее человечеству вообще, но скорее как специфический культурный феномен, который возник и развивался в определенные века в определенной части света. Одним из ключевых моментов этого процесса стал 1506 год, когда Папа Юлий II начал коллекционировать древние нехристианские статуи и разместил свои приобретения в ватиканском саду Бельведер. Другим важным событием было вынесенное в 1648 году постановление Государственного совета при Людовике XIV, в котором живопись и скульптура объявлялись «свободными искусствами». К более современным эпизодам относится выставка 1936 года «Кубизм и абстрактное искусство» в МоМА. Подобных моментов, сформировавших понятие искусства, каким мы знаем его сегодня, было не так уж много. Чтобы выйти за пределы этого способа мыслить, мы должны сначала понять, как, где, когда и кем искусство и история искусства были соединены в единый связный нарратив. Как только нам удастся занять позицию вне этой истории, мы станем воспринимать все виды искусства и историй искусства как равноценные. Исследуя ситуацию первой половины ХХ века, мы сможем рассматривать модернистское искусство, социалистический реализм и искусство Третьего рейха на одном уровне — как культурное выражение определенных типов общества с определенным представлением об искусстве и его социальной роли. Поэтому я выступаю за сохранение в памяти всех моделей, а не только американской, и за осмысление того, куда ведет каждая модель, какой образ общества она предвосхищает. В ранние советские годы было несколько интересных попыток изменить понимание искусства и художественного музея. Например, проекты «Музея живописной культуры» или «Музея художественной культуры» — их названия уже говорят о близости к тому типу музея, который я хотел бы видеть. Ваши «марксистские выставки» я также считаю интересными экспериментами, интерпретирующими определенное искусство (модернистское, абстрактное) как выражение определенной культуры (буржуазной). Я склонен видеть в этом первый шаг к созданию такого музея, в котором искусство всех эпох, включая социалистический реализм, будет выставляться на равных правах. Однако я не понимаю, почему вы называли абстрактное искусство «формалистским», а «Черный квадрат» — «самоотречением», почему заявляли на страницах своей книги, что живопись совершила самоубийство в «Черном квадрате» Малевича. Я бы согласился с тем, что в определенном смысле эта картина представляет собой пограничный случай, «конец» живописи, но в моем случае это заявление было бы просто наблюдением, а не отказом в признании. При этом, однако, я не уверен, что вы на самом деле верили в то, что сказали о работе Малевича. Возможно, понимая перемену в отношении ко всему левому искусству, вы надеялись с помощью подобного «этикетажа» оставить работы Малевича в музее, чтобы публика все же могла увидеть их. К сожалению, невзирая на ваши намерения, вскоре после «марксистских выставок» работы Малевича и других авангардистов были изъяты из советских музеев и из советской истории искусства — и похоже, что в России до сих пор нет консенсуса на их счет. Музей американского искусства, будучи метамузеем, рассказывающим о МоМА и о современном искусстве без обращения к понятиям оригинальности и авторства, во многом противоположен самому МоМА, но в то же время через это свое качество он сохраняет память о нем. Сегодня в Третьяковской галерее на Крымском валу искусство авангарда и соцреализма выставлено вместе, и это дает возможность превратить галерею в метамузей, в своего рода новый «Музей художественной культуры», где искусство ХХ века будет «этнографически» представлено в трех секциях. В первой расположится существующая коллекция русско-советского авангарда, а также некоторые произведения европейского модернизма из Пушкинского музея и Эрмитажа (Матисс, Пикассо…). Кроме того, в эту секцию необходимо включить копии работ футуристов, Дюшана, Мондриана, Магритта и, наконец, несколько копий ключевых картин абстрактных экспрессионистов, художников поп-арта, минималистов и концептуалистов. Это будет секция модернистского канона, каким его создал МоМА. Вторая секция должна охватывать коллекцию соцреализма — «официального» художественного направления в СССР на протяжении большей части ХХ века. А в третьей секции будет представлено послевоенное «неофициальное искусство» СССР и, возможно, стран советского блока. Экспозиция всех секций будет «этнографической»: работы будут экспонироваться не как предметы искусства, а как «культурные свидетельства» или «художественные артефакты» — в сопровождении соответствующих документальных материалов. Таким образом, будет проведена деартизация искусства.

А. Ф.-Д.: Если задаться целью найти наиболее полное и глубокое размышление о политизированном художнике или художественной институции, то вряд ли мы отыщем что-то лучше ваших статей первой половины ХХ века. Однако тексты конца ХХ — начала ХХI веков в основном посвящены размышлениям о метапозиции, которая обычно понимается как позиция нейтральная. Чтобы занять метапозицию, нужно выйти за рамки нынешнего положения дел, будь то в художественной сфере, в политике или в физике. С другой стороны, процессы артизации и деартизации влекут за собой некоторые политические последствия, а порой даже играют важную политическую роль. Когда несколько десятилетий назад Йозеф Бойс настаивал, что каждый может или даже должен быть художником, это звучало как призыв к безусловно положительной и окончательной свободе, как своего рода утопический идеализм. То, что мы имеем сегодня, выглядит как бойсовский страшный сон. Каждый действительно стал художником — по крайней мере создателем своего образа в социальных сетях. Но вместе с тем каждый теперь обязан иметь CV даже для того, чтобы устроиться на работу дворником. Не говоря уж о том, что уклонение от участия в производстве образов или стремление создавать их как-то по-особому может привести к таким печальным последствиях, как увольнение или отказ в выдаче визы. Если это так, то можно ли рассматривать МоАА как политизированную институцию? И считаете ли вы деартизацию актом освобождения?

В. Б.: Деартизация — это подход, который должен затронуть все концепции искусства и их проявления (любые артефакты, в разное время считавшиеся предметами искусства). При этом сам по себе он не является нейтральной позицией по отношению к искусству и его артефактам, точно так же как десакрализация не была нейтральной по отношению к религии. Для того, кто любит искусство и является адептом истории искусства, деартизация определенно не будет казаться нейтральной позицией. Однако изменение способа обращения с соответствующими артефактами (изменение системы экспонирования) не препятствует тому, чтобы кто-то стоял напротив деартизованной картины и наслаждался ею как искусством — как никто не мешает молиться напротив десакрализованной иконы в Третьяковской галерее, несмотря на то что она выставляется в качестве произведения искусства, а не сакрального предмета. Такая установка, которая осмысляет искусство с внешней позиции, скорее всего, неприемлема для подавляющего большинства интересующихся искусством людей, особенно для тех, кто имеет к нему прямое отношение. С другой стороны, искусство, будучи продуктом эпохи Просвещения, является частью общественной сферы. Поэтому любое кардинальное изменение в отношении к искусству как таковому может указывать на то, каких изменений можно ожидать в других сферах современного общества (точно так же, к примеру, десакрализация предвосхитила формирование глобальных идей секуляризма и модернизма в последние два века). С учетом всего этого МоАА действительно является политизированной институцией, а деартизация может рассматриваться как освобождение, но только от ограничений сегодняшней парадигмы. Разумно предположить, что, когда деартизация будет полностью принята в качестве нормы, она обнаружит собственные границы, и благодаря этому будет сформирована новая позиция — метапозиция по отношению к деартизации, ведущая к очередной смене парадигмы.

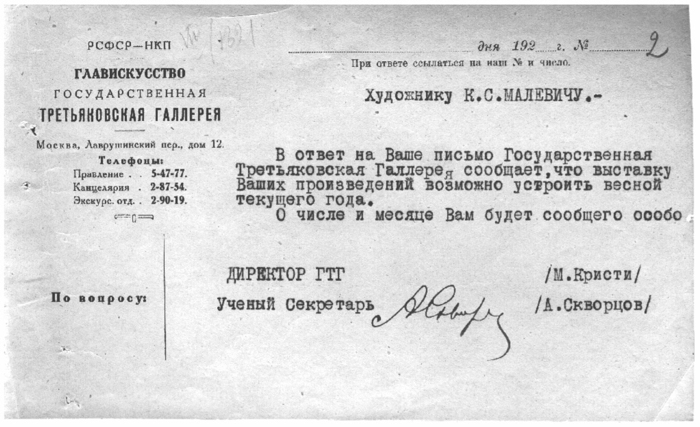

А. Ф.-Д.: Можно возразить, что попытки соединить соцреализм с искусством Третьего рейха уже были или что «Опытная комплексная марксистская экспозиция» и «Выставка дегенеративного искусства» противостояли нормам западного модернизма, по крайней мере как отход от этих норм. До недавнего времени на английском языке существовало совсем немного аналитических текстов об истории советских выставок 1920–1930-х годов. Но и сейчас вряд ли найдется внятное описание того, чем отличались музеологические концепции в нацистской Германии и в довоенном Советском Союзе. С формальной точки зрения они действительно имеют общие черты. Оба подхода отказывали произведению искусства в политической нейтральности и независимости, использовали политические лозунги, подписи («этикетаж», как вы сказали ранее) и трактовали искусство как дефетишизированную составляющую нарратива. Однако при этом у них были совершенно разные исходные позиции и разные цели. Не было бы ошибкой считать «Опытную комплексную марксистскую экспозицию» и «Выставку дегенеративного искусства» двумя «концами», двумя возможными пределами развития искусства после модернизма. Одна точка зрения настаивает на полном разрушении современности во имя забытых и недостижимых идеалов прошлого. Другая же стремится к максимальной радикализации модернизма, что должно привести к переизобретению его идеалов в условиях грядущего развитого общества. Искусство в этом случае, конечно же, станет совсем не тем, что понимали под «творческой деятельностью» при капитализме. С этой точки зрения, предшественниками метамузеев, таких как Музей американского искусства, являются скорее советские «марксистские выставки» 1920–1930-х годов, а не «Музей художественной культуры», который являет собой пример модернистского музея под управлением художника. Вы, возможно, возразите, что в качестве конечной цели искусства моя «Опытная комплексная марксистская экспозиция» называла соцреализм и что она менее саморефлексивна, чем МоАА, который является открытой институцией, «перевертышем», способным переключаться с одной творческой парадигмы на другую. Однако мы неверно представляем себе, чем социалистический реализм был в самом начале. Вокруг этого понятия шли громкие дебаты. В идеале этот новый реализм, новое искусство общества, преодолевшего классовые противоречия, должен был занять ту же метапозицию, что и музей постискусства. Говоря современным языком, соцреализм можно назвать концептуальным реализмом или апогеем институциональной критики. То, что мы делали в Третьяковской галерее, по моему мнению, было ближе оригинальному социалистическому пониманию творческой деятельности, чем ее последующая консервативная трактовка в сталинское время. Вот почему Малевич не был настоящим новатором для постреволюционных десятилетий. Он остановился в своем развитии на комфортной и приятной роли отца всех художественных форм. Это привело к фетишизации его критического подхода. Но в 1920-е годы мы не могли стоять на месте и поэтому изобрели что- то вроде критики критики. При этом, несмотря на недостаток финансирования и некоторые идеологические возражения, я все же поддержал включение работ Малевича в экспозицию Третьяковской галереи в 1920-е годы. Он был большим мастером, а его произведения составляли важную часть дореволюционного искусства. Подтверждение этой моей позиции можно найти в архивных документах. Так что вы правы: включение картин Малевича в собрание Третьяковской галереи оказалось важно для сохранения его наследия. Однако не стоит его переоценивать. Никто тогда не знал, что произойдет в 1930-е годы.

В. Б.: Несмотря на то что, как вы сами отметили, можно провести некоторые параллели между вашей «Опытной комплексной марксистской экспозицией» начала 1930-х годов и «Выставкой дегенеративного искусства», состоявшейся несколькими годами позже в нацистской Германии, я также соглашусь, что у них были существенные различия. Сходства очевидны: обе выставки занимали критическую позицию по отношению к модернистскому искусству ХХ века, использовали нестандартные для художественных экспозиций выставочные приемы (развеску и подписи), указывающие на то, что представленные работы не стоит воспринимать и оценивать как настоящее искусство; в обоих случаях по окончании выставок модернистское искусство исчезло из публичного пространства. Но были и значимые различия. Социалистическая революция была попыткой построить новое, более справедливое и прогрессивное бесклассовое общество, которое будет ориентировано на будущее. Именно в этом контексте пришло осознание необходимости переопределить институции предшествующих эпох, включая искусство и художественные музеи. Я полагаю, что посредством «марксистских выставок» вы стремились переосмыслить искусство (буржуазного) прошлого — исключительное, элитистское и индивидуалистическое — и проложить дорогу новому искусству нового общества, выражающему объективные и коллективные ценности. Однако, по-видимому, вы не учли, что искусство само по себе является понятием, которое связано с классовым обществом, и что создать новое социалистическое искусство — утопическая затея. Вскоре стало понятно, что эта цель была иллюзией и социалистический реализм, ставший господствующим художественным течением, был всего лишь очередным изгибом истории искусства, традиционалистским и консервативным стилем, далеким от того, чтобы оспаривать понятие искусства. Вместо того чтобы одинаково подходить к левому искусству и искусству АХРР, а также к искусству в целом как к культурному феномену, характерному для определенного типа общества, вы просто постановили, что одно искусство хорошее, а другое плохое. Выставки «дегенеративного искусства», организованные в Германии через несколько лет после того, как национал-социалистическая партия победила на выборах, выражали националистическую идеологию, развернутую к прошлому и традиции. Модернистское искусство, будучи интернациональным, экспериментальным и футуристическим, для этой идеологии было неприемлемо, и характеристика «дегенеративное» указывала на то, что оно воспринималось как социальная болезнь, несло в себе этническую и расовую неполноценность. Одновременно проходили и выставки «настоящего» немецкого искусства, «Большие выставки немецкого искусства», пропагандирующие реализм, смешанный с идеологической и националистической иконографией. Эта идеология видела свою цель не в том, чтобы построить новое общество, а в том, чтобы восстановить и вернуть великое прошлое. Кроме негативного отношения к модернистскому искусству общим для этих двух типов выставок было то, что языком, или стилем, «настоящего искусства» был назван реализм. Стоит отметить, что большинство реализованных в те же годы проектов федеральной программы «Управления общественных работ» (WPA) в США также выполнялись в реалистическом ключе («социальный реализм»), а в 1936 году в MoMA даже состоялась выставка работ этого стиля — «Новые горизонты американского искусства». В том же самом году две эпохальные выставки — «Кубизм и абстрактное искусство» и «Фантастическое искусство, дада и сюрреализм» — ознаменовали историзацию модернистских движений. Интересно, что примерно тогда же Художественный музей Филадельфии познакомил американцев с соцреализмом, организовав официальную выставку искусства СССР под названием «Советское искусство». К середине 1930-х годов модернистское искусство фактически исчезло по обе стороны Атлантики, и его единственным прибежищем стал Музей современного искусства в Нью-Йорке. Этот музей не только сохранил модернизм, но и переопределил его нарратив, перейдя от национализма к интернационализму. Согласно схеме Альфреда Барра, будущее в тот момент было за абстрактным искусством, тогда как в СССР и на большей части Европы, особенно в Германии, все сводилось к тому или иному варианту реализма. Во всех трех случаях — АХРР, «Большие выставки немецкого искусства» и WPA — пропагандируемое искусство было реакцией на модернизм. В целом это был язык реализма XIX века, порой с элементами неоклассицизма, который в каждом конкретном случае приобретал особый «оттенок» в соответствии с идеологическим и политическим контекстом. После войны и поражения идеологии национализма художественная сцена полностью преобразилась: возродившийся модернизм в качестве антинационалистической концепции стал господствующим стилем послевоенной эпохи везде, за исключением СССР и стран восточного блока, где модернизм по-прежнему был под запретом, а социалистический реализм насаждался как «единственно верная» художественная форма вплоть до последнего десятилетия ХХ века. Поскольку сегодня художественная сцена всецело определяется понятиями модернизма, интернационализма и индивидуализма, мы можем говорить о полной победе художественной позиции MoMA. Однако когда определенная концепция достигает такого успеха, что становится универсальной, обычно это означает ее конец, то, что ее потенциал исчерпан и что мы, скорее всего, стоим на пороге возникновения совершенно нового понимания феномена искусства. Концепции искусства не как универсального выражения человеческой сущности, а как особой деятельности, которая сложилась на Западе не более чем пять веков назад, похоже, приходит конец наряду с другими достижения эпохи Просвещения. Возможно, «марксистские выставки» стремились, как вы сказали, радикализовать модернизм и проложить путь новому искусству для нового общества. Вы, очевидно, понимали, что сначала необходимо историзировать модернистское искусство через музейную экспозицию и историю искусства, подготовив тем самым базу для «следующего шага», но ваша попытка оказалась неудачной, и вскоре забыт оказался не только интернациональный, но и советский модернизм (левое искусство). В итоге после Второй мировой войны модернизм стал каноном — сначала на Западе, а затем и во всем мире. Он включил в себя не только «Черный квадрат», но и «Фонтан» (реди-мейд), который в 1970-е годы привел к проблематизации самих художественных институций. «Следующий шаг», по-видимому, должен быть не просто другим искусством. Необходим полный отказ от понятий искусства и истории искусства, позиция, которая сохранит память об искусстве (и современности), но будет внешней по отношению к искусству. Это то, что я называю метаискусством, и Музей американского искусства может рассматриваться как место, которое воплощает эту концепцию. Его коллекция складывается из копий модернистских работ, и таким образом он сохраняет память о модернизме, отказываясь от его принципов. Что касается включения в выставку Третьяковской галереи 1929 года работ Малевича, это можно трактовать как ваше желание вписать его творчество в историю искусства и двигаться дальше. Вы, кажется, понимали исключительное значение «Черного квадрата» — не только как картины, но и как некоей переломной точки; но при этом вы обесценивали его в своей критике, описывая его как «самоотречение», «смерть» и даже «самоубийство» живописи. Я разделяю распространенную точку зрения, что определенный тип живописи, основанный на уникальности и оригинальности, в этой работе действительно достигает своего предела. Однако в том, что вы считаете неудачей, я вижу выдающееся достижение внутри модернистского канона. Названия текстов Малевича (например, статья 1916 года «От кубизма и футуризма к супрематизму») четко указывают на то, что он понимал свое творчество не просто как часть модернистского западного нарратива, но как его кульминацию. До того момента живопись считалась своего рода отражением «реального мира» и играла роль означающего. «Черный квадрат» не изображает некий «увиденный художником» черный квадрат, это не изображение заранее существующего черного квадрата, это и есть черный квадрат. Он не изобретен, он словно бы найден. В этом контексте интересно отметить, что другой «Черный квадрат», который Малевич написал позже, не относится к этой уникальной категории. Это просто изображение первого черного квадрата, того самого «Черного квадрата», он создан в его «поле». Поэтому эту картину можно интерпретировать как отражение или даже копию «Черного квадрата». Этот второй «квадрат» не является новаторским с точки зрения первенства и оригинальности, но, парадоксальным образом, он является новаторским, будучи повторением. Иными словами, его оригинальность в том, что он является копией. Как я заметил в своей давней лекции о копиях Мондриана, если «Черный квадрат» — это абстрактная картина, то его тщательно выполненное повторение — это копия, то есть не абстрактная, а реалистическая картина. Таким образом, первый «Черный квадрат» является абстракцией, тогда как последующие «черные квадраты» можно отнести к реализму. Я уверен, что сам Малевич не воспринимал это так, но мой вывод представляется мне вполне логичным. Еще один интересный момент, связанный с «Черным квадратом», заключается в том, что его появление является прямым следствием постановления, принятого в 1648 году Государственным советом Франции, который провозгласил живопись и скульптуру «свободными искусствами», а не ремеслами. Благодаря этому постановлению живопись была отделена от ремесленной работы и стала ассоциироваться с рефлексивной, интеллектуальной деятельностью — наряду с музыкой и поэзией. Таким образом, «Черный квадрат» логически завершает путь живописи в качестве свободного искусства — путь длиной в два с половиной века. Невозможно представить себе появление подобной картины в рамках ремесленной гильдии и системы. Я полагаю, что ваше стремление преодолеть модернизм было неосуществимо в те годы и в СССР, но это можно сделать сегодня, после того как полностью воплотившийся модернизм добился всеобщего признания, исчерпав тем самым свой потенциал. Как уже было сказано, мы должны преодолеть не только модернизм, но и саму его систему — современность. Мы должны вышагнуть не только из модернистского искусства, но и из искусства вообще.

А. Ф.-Д.: Есть еще один важный вопрос, который занимает меня на протяжении десятилетий. Учитывая ваши взгляды на искусство, будет интересно узнать ваше мнение. Дело касается острой критики моей работы и социологического подхода к искусству, высказанной советскими марксистами, в том числе Михаилом Лифшицем. В 1930-е годы он сменил меня в Третьяковской галерее и вновь воссоздал там традиционную экспозицию. Разумеется, Лифшиц и по сей день воспринимается как самый влиятельный советский критик модернизма, определивший судьбу русского авангарда и свободы творческого выражения. Это верно, но только отчасти. Лифшиц очень тщательно и глубоко читал Маркса и Ленина. Не стоит ставить его в один ряд с большинством советских мыслителей, которые только изображали из себя несгибаемых марксистов, а на деле подстраивались под любые партийные колебания. Например, относительно признанный на Западе Дьёрдь Лукач во время своего пребывания в Москве испытал сильное влияние Лифшица по вопросам интерпретации марксистской эстетики, и они оставались друзьями вплоть до смерти венгерского мыслителя в 1971 году. Лифшиц понимал, что культурная политика СССР, по крайней мере в области изобразительного искусства, базировалась на его идеях, пусть и не напрямую. И он одобрял ее со всей ее жесткостью — да, он считал ее неприятной, вульгарной, но тем не менее видел в ней меньшее зло по сравнению с модернизмом или социологической марксистской эстетикой. Я негативно оцениваю последствия деятельности Лифшица и его роль в моей собственной судьбе. Но еще сложнее мне осознать или согласиться с тем, что его концепция представляла собой еще один возможный, но неправильно понятый выход из модернизма. Я попытаюсь вкратце описать саму логику марксистской эстетики, как ее понимал Лифшиц. Его главная идея основана на критике замкнутости тотального детерминизма сознания и его творческого потенциала. Вслед за Марксом он считал, что не сознание людей определяет их бытие, а социальное бытие определяет сознание. Однако здесь нет прямой механической обусловленности — иначе бы не оставалось места для свободы человека, политического развития или для создания новой парадигмы, «метауровня», как бы вы сказали. Тогда все, что человек имеет, он получает с самого начала благодаря социальному контексту, в котором живет его семья, классовому положению и т. д. В том, что касается искусства или творческой деятельности, появившихся на несколько веков раньше, эта предпосылка ведет к тотальному отрицанию их истории, поскольку она была написана врагами пролетариата. И только новые, освобожденные пролетарской революцией люди могут начать создавать нечто по-настоящему значимое. Проблема здесь в том, что крупнейшие в истории человечества произведения писателей, художников, композиторов и прочих творческих деятелей невозможно свести к усредненным чертам того или иного класса или просто к историческим обстоятельствам. Наоборот, все, что мы считаем искусством, является исключениями, крайностями, ускользающими от жесткой детерминированности (вспомните, что любимыми писателями Маркса и Ленина были Бальзак и Толстой — великие консерваторы, сумевшие превзойти социальные ограничения или даже ставшие великими благодаря им). В истории искусства нет типичных феодальных или капиталистических произведений. В каждом шедевре есть, если хотите, элемент «мета-», будущей парадигмы, зерно яркого коммунистического творчества — но оно смешано при этом с грязью конкретной исторической эпохи. Согласно Лифшицу, если мы говорим о шедеврах, нет никакого американского, капиталистического или модернистского искусства. Есть только материальная реальность, которая кристаллизуется в той или иной идеальной форме (физической или социальной) и затем отражается в образах, созданных человеческим мозгом. Этот орган можно сравнить с деньгами или ценами из-за его универсальной способности отражать мир. И ценность МоАА может заключаться в том, что в нем современная реальность находит свое отражение — оформившийся образ искусства как такового. Но содержательно, как изображение полной социальной и исторической детерминированности модернизма, МoАА двигается в неверном направлении.

В. Б.: Бывают случаи, когда два человека могут соглашаться друг с другом на теоретическом уровне, но при этом иметь очень разные представления. Мы оба можем поддерживать «революционное искусство», но при этом я буду иметь в виду работы Татлина и Лисицкого, а вы — подразумевать Бродского и Герасимова. Помимо этого, можно быть теоретиком в области искусства без какого-либо практического опыта и ссылаться исключительно на другие тексты, не имея дела с художественными произведениями, выставками или музейными экспозициями. В случае с Лифшицем я не могу сказать наверняка, но если вы, разрабатывая свои идеи, создавали и тексты, и художественные выставки, то Лукач не был связан с художественной практикой. Раньше я тоже только наблюдал за художественной сценой, но в последнее время я полностью осознал, что важно выражать свою теоретическую позицию на практике: выставка позволит показать то, что невозможно донести через текст. В ранние годы мой подход был скорее «книжным», в определенном смысле близким Лукачу, но теперь он имеет больше общего с вашей практикой. Я очень многое понял с помощью выставок, которые помогал организовать. Кстати, в новой экспозиции «Создание модернистского искусства» в Музее Ван Аббе есть две отсылки к вашим выставкам. В зале «Деартизация» представлена реплика вашей экспозиции «Косаря» Малевича, а в другом зале, где демонстрируются некоторые значимые выставки ХХ века, присутствует реконструкция вашей знаменитой растяжки (ярлыка) «Тупик буржуазного искусства». Однако, несмотря на ваши намерения, в конечном счете значение имеет лишь характер практики художественного музея и истории искусства в СССР после 1930-х годов. Здесь следует отметить, что вас уволили из музея до того, как левое искусство полностью исчезло, а социалистический реализм превратился в единственно допустимый творческий метод. Похоже, что важным вопросом относительно истории искусства ХХ века в сегодняшней России стал вопрос, следует ли считать произведения социалистического реализма искусством и сохранять ли их в музеях и в истории искусства, или, по примеру некоторых бывших социалистических стран, лучше переместить их из художественных музеев в исторические? Еще одна дилемма состоит в том, что делать с модернистским искусством, особенно с теми работами, которые были созданы в России в начале ХХ века (авангард)? Включать ли их в историю искусства — и если да, то каким образом? Следовать тому, как они уже вписаны в модернистский канон МоМА, или попытаться найти другой способ? Может быть, их стоит включить не на правах искусства, а в качестве культурных документов? Я слышал, что похожие вопросы поднимал на своей недавней лекции Николай Пунин, но не уверен, что он нашел какое-то решение этой проблемы. Среди различных возможностей, которые могут быть предложены, самой интересной будет та, которая не исходит из позиции «верующего в искусство», но отличается хладнокровием, не подразумевает предпочтений и подходит ко всем феноменам художественной сцены ХХ века в (Советской) России не как к искусству, а как к «бывшему искусству», как к культурным или этнографическим артефактам. Что касается ваших последних слов о МоАА, то я согласен, что с вашей точки зрения может показаться, будто в своем понимании модернизма музей ведет в «неправильном направлении». И если мы будем смотреть изнутри модернистского нарратива, то вы, возможно, правы. С другой стороны, МоАА является одним из немногих мест, где модернизм сегодня сохраняется не посредством утверждения его принципов (оригинальность, уникальность), а посредством приемов ровно противоположных (копирование, повторение). И я думаю, что это и будут основные черты грядущего мира.

А. Ф.-Д.: Между МоАА и историческими музеями в Восточной Европе, где работы соцреалистов представлены в качестве исторических свидетельств, а не предметов искусства, существует одно важное различие. Я бы сказал, что в существующих музеях истории соцреализм выставляется как пример очень плохого искусства, созданного при плохой политической системе. Такой подход подразумевает скрытую иерархию, в которой главенствующее положение занимает модернизм. Однако для всех, кто знаком с творческими тенденциями ХХ века, привлекательность «плохого», «низкопробного» искусства или «китча» не является секретом. Все, что некогда исключалось как недостаточно «художественное», в один прекрасный день вернется уже в качестве примера высокой культуры, по крайней мере в условиях современного капитализма. Однако экспозиции МоАА состоят из артефактов, бывших произведений искусства, не потому, что эти артефакты были недостаточно хороши, чтобы висеть на стенах МоМА в Нью-Йорке и его реинкарнаций, распространившихся по всему миру. Напротив, мы можем сказать, что эти объекты были «слишком художественными» — они намечали контуры того, что наступило после! Совершенно очевидно, что в современных российских и постсоветских музеях искусство рассматривается как декорация для политических манипуляций. Так, самая популярная выставка социалистического искусства 2010-х состоялась под эгидой другой, уже не художественной выставки — «Православная Русь. Моя история» в московском Манеже. Художественные произведения были деконтекстуализированы из своего исходного, формального, концептуального и даже идеологического контекста и выставлены как иллюстрации ярких моментов советской истории, понятой главным об- разом в ее имперском ключе. Другой похожий пример мы можем найти в современной Украине, которая пытается оспаривать у России право на наследие Казимира Малевича и исторический авангард, видя в нем специфическое выражение национальной идентичности — «украинский авангард». Основанием для этих претензий стала идея, что художник является прежде всего сыном своей (малой) родины. Соответ- ственно, новаторские художественные практики, которые появились в 1910-х и 1920-х годах прошлого века, коренились в национальных и культурных особенностях, а не в международных тенденциях, не в логике самого искусства или общественного развития. И здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора и к теме истоков модернизма. И если уж мы завершаем нашу беседу на обсуждении национальных дефиниций, я хотел бы узнать ваше мнение относительно русского космизма и его верований. Как вы себя чувствуете, дорогой Вальтер, спустя 31 год после вашего воскрешения в Марксистском центре в Любляне в 1986 году?

В. Б.: Это действительно интересный вопрос. Да, мой нынешний статус может быть рассмотрен в связи с идеями космизма. Кроме того, можно вспомнить знаменитого кота Шредингера, которого нельзя назвать ни живым, ни мертвым, — или же, может быть, лучше считать его живым и мертвым одновременно.