Апология мушиности

Михаил Алленов о мухе Ильи Кабакова и словоизображении.

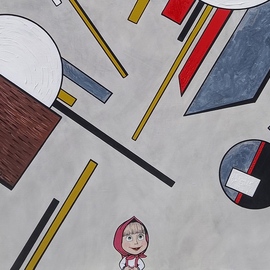

Илья Кабаков. Царица-муха. 1965. Оргалит, дерево, масло, эмаль. Фрагмент. Частное собрание, Швейцария. Источник: fineartbiblio.com

Илья Кабаков. Царица-муха. 1965. Оргалит, дерево, масло, эмаль. Фрагмент. Частное собрание, Швейцария. Источник: fineartbiblio.com

Внедрение слова в изобразительный ряд — самоочевидный факт современного искусства. В качестве особого эстетического феномена он предстает в концептуализме. Как проблема или как эвристический момент в общем составе современной художественной деятельности явление это значительно шире, чем предполагается традиционной постановкой вопроса о взаимоотношении текста и изображения, например, в книге или лубке, точнее, лубочном театре, где текст играл роль аналогичную титрам, сопровождающим иноязычную речь в кинокадре. Глобальный характер этой проблемы обусловлен, по-видимому, состоянием словесной культуры в современном мире или, иначе, кризисным состоянием того самого Слова, которое «было в начале».

<…>

Используя в качестве примера серию Ильи Кабакова «Вопросы и ответы» (еще называемую «кухонной» или «жэковской» серией), попытаемся уяснить правила игры, в которую вовлекает нас художник тем, что изображает слово в виде буквенного знака, показывающего имя, слово, фразу (но не вещь) — знака, вынесенного, однако, на изобразительное поле, о котором заведомо известно, что «игроками» здесь являются как раз вещи, а не слова. Ведь слово может быть внесено в изобразительное поле другими способами. Скажем, в виде надписи на изображенном предмете (как, например, в картине Федотова «Не в пору гость» («Завтрак аристократа»)).

Прецедент метаморфозы, которую претерпевает картинное изображение, включающее в себя слово-букву, мы находим в раннем авангарде, например, у художников «Бубнового валета», или в кубизме. Но там буквенный знак принадлежит одновременно и изображенному предмету, и плоскости изображения. При этом, как известно, такого рода совмещение, зафиксированное этим буквенным знаком, сопровождалось изобретением коллажа. Одновременно же известно, что русские художники первой авангардной волны ориентировались на стилистику лубка, вывески, афиши, то есть таких изобразительных феноменов, которые не только (иногда) изображают вещи, но сами являются вещами.

Концептуализм как будто подхватывает и модифицирует именно эту тенденцию. Речь не о прямом наследовании или апелляции к прецеденту, а о рефлексии самого принципа изобразительности, который программируется указанным аспектом авангардной живописи. Принцип этот состоит в том, что слово, внесенное в поле изображения, опредмечивает пространство изобразительной условности, каким является картинное пространство. Картина превращается в вещь вроде стенда, афиши, доски объявлений.

Дело можно представить так, как если бы буквенно-словесные вопросы и ответы (в упомянутой серии Кабакова), соотнесенные с изображением предметов внутри единого картинного поля, представляли собой внесенные в это поле этикетки с названием картины, вроде «“Что есть истина?” Христос и Пилат». Удвоение названия в последнем случае имеет тот смысл, что изображение — Христос и Пилат — предлагается воспринимать как изобразительное воплощение, инсценировку вопроса, сформулированного словесно, или как то, что посвящено этому вопросу, что существует только ради того, чтобы озадачить этим вопросом и, одновременно, предложить ответ на него.

У Кабакова эта ситуация вопрошания воображается на стороне зрителя, то есть зритель мыслится лицом заинтересованным, пребывающим в озадаченности сформулированным в картине и картиной вопросом. Слово, таким образом, опредмечивает саму картину, превращая ее в стенд, тогда как условное изображение (опять-таки обратим внимание на неизбежность и парадоксальность применительно к обсуждаемому «казусу» слова условный) превращается в натуральный предмет-«обманку» — кружку, терку, кофейник, пришпиленные к стенду. Получается, стало быть, что словесные знаки опредмечивают и опредмечиваются как некоторое конкретное обращение по частному случаю, вроде «найдена собака». <…>

Поскольку тем самым нам предлагается некоторая опредмечивающая и предметно удостоверенная ситуационная конкретика, мы неизбежно начнем (пускай в порядке исполнения предложенной нам художником роли) раздумывать над конкретным назначением этого предмета — стенда или доски объявлений. Первое значение — вернуть утерянную вещь владельцу. Второй смысл этого послания — по предмету найти человека. Такая сюжетная линия имеет криминально-приключенческий оттенок, вроде ситуации с туфелькой Золушки.

Однако к такого рода предметам никак не может принадлежать муха из «стенда» «Чья эта муха?». Именно этот «стенд» строго и насмешливо предупреждает, что перечисленные значения «нерелевантны» идее перекрестного допроса истца и ответчика, документальные протоколы которого с приложением «улик» мы вознамерились было увидеть в собрании этих «стендов», поскольку в комплекте вещей, могущих проходить по разряду «улик», муха есть вещь совершенно посторонняя. Найти, имея перед глазами вот эту муху, ее, мухи, владельца так же, как по туфельке находят Золушку, — ситуация совершенно абсурдная, тогда как в сказке это «проблема» абсолютно нормальная.

Третье и, по-видимому, основное значение этой игры задано тем обстоятельством, что тут присутствуют одновременно и вопрос, и ответ, причем письменно сформулированные. Это «положение вещей» воссоздает ситуацию «Жалобной книги» Чехова: «Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю», и в развязке: «Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й». — «Хоть ты и седьмой, а дурак». В чем юмор этого ответа? Не просто в том, что кто-то, прочтя какую-то ерунду, составил некое мнение, а в том, что он не поленился поведать его миру, записать, запечатлеть в слове. Книга демонстрируется как вещь, документирующая «сопряжение далековатого», встречи абсолютно случайных друг другу людей и собеседников. Она точно отражает ситуацию дороги, дорожного перекрестка. Кстати, другим воплощением подобной ситуации является пространство коммунальной кухни. Нам приоткрывается мир житейских казусов. В таком поставлении лицом к лицу — буквально — с алогично-абсурдным в мире и состоит если не миссия, то принцип художественной игры, одной из манифестаций которого является серия Кабакова.

Эта игра, правда, может состояться лишь при условии, что найдется тот самый «дурак», которому захочется не только составить, но и записать свое мнение, облечь его в слово. То есть слово, «впрыгнувшее» в поле изобразительной предметности, вернуть в область условного существования, где — и только там! — возможен юмористический поворот всей этой художественной затеи. Ибо в юморе мы получаем возможность обратить его в том числе и на самих себя, задавшись вопросом, как мы попались на эту удочку, которую кинул художник, зацепив глубокомысленными рассуждениями не на тему вопроса «Чья эта кружка?», а уже на тему, равносильную вопросу «Что есть истина?». Ведь, собственно, это вопрос о том, почему сие предъявленное нам изделие есть искусство, или что такое истина художественной иллюзии. Или — в силу какого главного условия некоторый жест может быть признан художественным (или нехудожественным).

Заметим, что вопрос этот принадлежит к разряду «дурацких» в том смысле, что задается по принципу «все сначала», как если бы никакого предварительного знания о том, что есть искусство и каковы его возможные формы, никакого такого знания нет, — вопрос, возвращающий к «началу начал». Иначе говоря, еще раз повторимся, это вопрос об условии, при котором возможна такая игра. Мы в который раз вынуждены в формуле вопроса употребить слово условие, а оно есть производное от слова. Эта игра со словом в изображении или изображением слова вообще возможна лишь потому, что существует само СЛОВО, творящее мир условных форм. Перед нами, стало быть, очередная «скрижаль», еще одно начертание художественной конвенции, провозглашающей, что субстанцией, из которой теперь творится мир художественных форм, является рефлексия относительно «условий возможности» быть искусству, что означает бесконечную вариативность (равно как и возвращаемость) этих самых «художественных конвенций». Например, вопрошание «чья эта муха?» предполагает некую отмеченность, избранность этой особи среди единообразных мушиных полчищ, для чего, в свою очередь, потребна конвенция, скрижаль вроде «все мухи равны, но некоторые равнее».

Существует, однако, поворот сюжета, при котором вопрос «чья?» относительно мухи делается возможным. А именно, если предположить, что «за кадром» остается текст, знакомый по картине Магритта «Вероломство образов», где отрицательное предложение, помещенное в том же изобразительном поле, что и курительная трубка, утверждает эту вот трубку как фикцию, существующую опять-таки буквально в условном пространстве, где обитают слова, именования, а не сами вещи. А таковым пространством и является изобразительное, картинное пространство. Иначе говоря, этим отрицанием трубка утверждается как изображение трубки, в отличие от трубки, существующей в реальности за пределами изображения «в ее дымящейся единичности» — той, которую можно взять, повертеть, набить табаком, раскурить и т. д. Соответственно, если «муха» есть наименование изобразительной фикции, то есть картины, называемой «Муха» (по обычаю, согласно которому картина, например, Валентина Серова называется «Девочка с персиками», а не «Изображение девочки с персиками»), то тогда вопрос расшифровывается так: чье это художество под названием «Муха»? При такой постановке вопроса автором сего художества не обязательно должен быть тот, кто нарисовал, но и, например, тот, кто вдохновил, подвигнул или, скажем, заказал сделать такое изображение. Чья эта?.. — здесь будет равносильно вопросу «чья была идея, чтобы нарисовать, сфотографировать, запечатлеть, то есть вообще увековечить эту вот муху (кружку и т. п.)? Вот, готово. Так, чья эта муха?».

Кстати, такое преломление сюжета содержится у Магритта в продолжающей игру, начатую картиной 1926 года «Вероломство образов», картине 1966 года «Две тайны»: здесь картина с надписью Ceci n’est pas une pipe изображена на мольберте (не в виде холста, а как уже сделанная картина в раме) перед большой словно бы парящей в пустоте трубкой. При таком соотношении трубка перед мольбертом получает статус модели, эйдоса, вдруг материализовавшегося перед мольбертом и являющегося виртуальным образцом для трубки в картине, водруженной на мольберт. Однако же эта другая трубка опять-таки является изображением на том же холсте, где она изображена повторно в картине, экспонированной на мольберте.

Изображение, следовательно, раздвоено на образ и подобие. Но ведь, в свою очередь, образ и подобие, оказываются ипостасями некоей третьей сущности, каковой является, согласно знаменитой формуле Мориса Дени, «холст, покрытый в определенном порядке красками». При этом как вещь он есть не что иное как вещь an sich und für sich — в том смысле, что он (холст) не воспринимаем, невидим, как бы не существует, то есть существует словно, будучи воплощен в образе, который мы называем «изобразительная поверхность» — совершенно так же, как существуют обе «не трубки», но словно трубки, изображенные… не на холсте, а в иллюзорно пространственной плоскости, закрывающей холст. И обратно — две тайны образа и подобия возведены к трехипостасной тайне воплощенного Слова, которое «было в начале». Тайна эта, не переставая быть тайной, может быть явлена лишь через образ и подобие.

Впрочем, что касается Магритта, то здесь мы оказываемся на том поле, где отважными сталкерами выступали Мишель Фуко и шедший ему вослед Валерий Подорога. Что же касается интересующего нас случая, то «случай Магритта» можно представить как неизменную величину в формулах тех уравнений, которые предложены Кабаковым. В самом деле, вопрошание «Чья эта муха?» содержит утверждение «это муха», а оно, в свою очередь, имплицитно заключает магриттово «это не муха», ибо если, повторимся, это — муха, то нелепо было бы спрашивать, чья, имея в виду имя конкретного владельца. Поскольку в смысле принадлежности она просто-напросто тварь божья, то есть ничья. Весьма симптоматична в этой связи ошибка, повторяющаяся во всех известных нам изданиях, где иллюстрирована эта вещь Кабакова. Подпись под иллюстрацией гласит «Чья это муха?», тогда как вопрос на картине формулируется «Чья эта муха?».

Здесь имеется существенный нюанс. Ведь если спрашивается, «чья эта муха», то предполагается, что эта вот муха как-то выделяется среди неведомого количества (скажем, ползающих по скатерти, прилипших к свежевыкрашенной стене или вытряхнутых из осветительного плафона на стол) других особей своего рода, и благодаря этой своей особости она выделена, выбрана кем-то, кто где-то перед некими свидетелями назвался ее персональным владельцем. Этого владельца можно представить как заказчика, поручившего исполнить портрет этой мухообразной персоны, каковой портрет мы и видим в центре холста — где, сравнительно с исчезающей точечностью мушиной фигуры, в кажущейся необъятной пустоте нет ничего подобного. Эта муха — без-подобна. Тем самым она превращена в единственную в своем роде муху, в единственный экземпляр исчезающего вида, так сказать, в муху по прозвищу, по имени Муха — ту самую, на которую похожи, чье имя носили все остальные величины этого семейства. Надписи-ярлычки суть знаки, обнаруживающие присутствие во Вселенной того интеллекта, которому ведомо имя этой твари из сонма тех, коим имена некогда были наречены Адамом. Иначе говоря, как «не муха», а изобразительный, портретный образ, похожий на муху, но сделанный во имя той самой одной-единственной известной мухи, эта муха, точнее, это ее изображение есть в буквальном смысле инкарнация имени: оно извлекается из пустоты небытия путем заклинания этого имперсонального точечного исчезновения именем Мухи, благодаря чему происходящее в центре изменение порядка покрытия плоскости красками и материализуется в виде, в образе Мухи — ведь таковая материализация в нашем воображении происходит еще до того, как мы этот точечный оптический феномен действительно идентифицировали с мухой, а не с какой-нибудь другой козявкой или, скажем, исчезающим в бездонности эфира самолетом, или, наоборот, обозначившимся там в виде приближающейся точки кораблем с галактики Кин-Дза-Дза. Юмор здесь в том, что пространством, где вновь разыгрывается адамова именовательная процедура, является пространство кухни, вероятно коммунальной, навевающей воспоминание о зощенковском «Чей ежик?»; у Кабакова потом — «Чья эта терка», кружка и т. д.

В дополнение к сказанному можно напомнить эпизод «Алисы в Зазеркалье» из главы «Зазеркальные насекомые» — эпизод, специально посвященный прагматике именований, обсуждаемой с позиции именуемых, от лица которых выступает Комар (кстати, Комар с большой буквы, как имя собственное), а потом Лань (также с прописной буквы). Итак, диалог Алисы с комаром:

« — А каким насекомым у вас радуются? — спросил Комар.

– Я никаким насекомым не радуюсь, потому что я их боюсь, — призналась Алиса. — По крайней мере, больших. Но я могу сказать вам, как их зовут.

— А они, конечно, идут, когда их зовут? — небрежно заметил Комар.

— Нет, кажется не идут.

— Тогда зачем же их звать, если не идут?

— Им это ни к чему, а нам все-таки нужно. Иначе зачем вообще знать, как что называется?

— Незачем, по-моему, — сказал Комар. — Если ты зайдешь поглубже вон в тот лес, ты увидишь, что там нет никаких имен и названий».

После того как Комара «должно быть, унесло собственным вздохом», Алиса увидит и войдет в тот самый лес, где нет никаких имен и названий, где она встретится с Ланью, позабывшей в лесу свое имя и с радостью вспомнившей, что ее зовут Лань в тот момент, когда они вышли из леса. К этому эпизоду Мартином Гарднером сделано примечание, имеющее опять-таки прямое отношение к нашей теме. Примечание следующее: «Таким лесом является на деле вселенная, если рассматривать ее как существующую саму по себе, независимо от существ, манипулирующих символами и наклеивающих ярлычки на те или иные ее части, поскольку, как заметила ранее с прагматической прозорливостью Алиса, это полезно для тех, кто этим занимается. Мысль о том, что мир сам по себе не помечен знаками, что между предметами и их названиями нет никакой связи, помимо той, которую придает им интеллект, находящий эти пометки полезными, — совсем не тривиальная философская истина. Радость Лани, вспомнившей свое имя, вызывает в памяти старую шутку о том, что Адам назвал тигра тигром, потому что тот был похож на тигра».

Если поместить изображенное Кабаковым кухонное собеседование по поводу мухи в смысловое поле кэрролловской игры слов — «знать, как зовут, кличут, чтобы откликаться, когда зовут, окликают», — то можно заметить, что эта муха очень похожа на муху, которую зовут, кличут «муха». В этой связи существенными становятся «невидимые», предпосылочные факторы изображения, а именно его гравитационные, архитектонические координаты: ведь с «точки зрения» вербальной, акустической абсолютно все равно, где в этих координатах помещается, то есть озвучивается эта письменная фонограмма диалога, записана она в одну строку или в четыре, вопрос и ответ вместе или напротив друг друга, напротив по диагонали или по вертикали, все равно, справа или слева. Эти панели с записями вопроса и ответа могли бы быть клочками бумаги или деревяшками с неправильными, рваными краями, и кувыркаться в произвольных сочетаниях — слова полностью сохраняют свое значение. Однако же в поле изображения они расположились параллельно горизонтальной кромке по углам и вверху, будучи визуально подчинены координатам горизонталь/вертикаль и, стало быть, верх/низ, левое/правое. А потому, будучи таким образом весьма демонстративно упорядочены, панельки в верхней, небесной зоне изображения словно бы перефразируют сакраментальные письмена, помещаемые некогда на развевающихся в небесах лентах, картушах и т. п., как, например, чтобы не ходить слишком далеко в Средние века или к Ван Эйку, в русских гравюрах петровского времени, у Пикарта или Алексея Зубова.

Благодаря такой упорядоченности направление мушиного передвижения оказывается стремительным (каковым является движение в направлении слева направо), восходящим снизу вверх (то есть все-таки ему сообщена иллюзия лёта, а не копошения или ползания), и к тому же осмысленно-целенаправленным, поскольку оно направлено в тот самый угол, где объявилось имя владетельной особы, собственностью которой является эта муха.

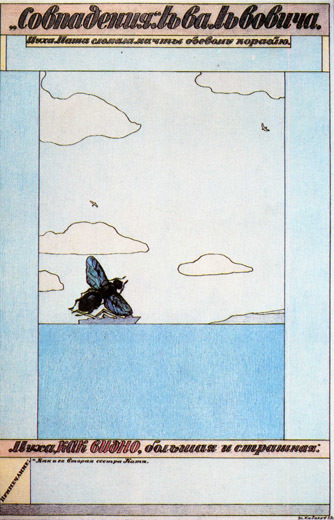

Еще одна ситуация, озвучиваемая этими текстовыми панелями, — ситуация «охоты на мух». «Чья эта муха?» в таком случае означает — «в чей угол направляется эта муха» или кому, стало быть, надлежит ее прихлопнуть? Правда, в виду позднейших «мушиных приключений» (в альбоме «Шутник Горохов» из цикла «Десять персонажей»), где обретшая имя собственное «муха Маша сломала мачты боевому кораблю», еще неизвестно, кто кого «ухлопает»: Ольга Лешко в своем углу направляющуюся к ней муху, или эта муха — Ольгу Лешко.

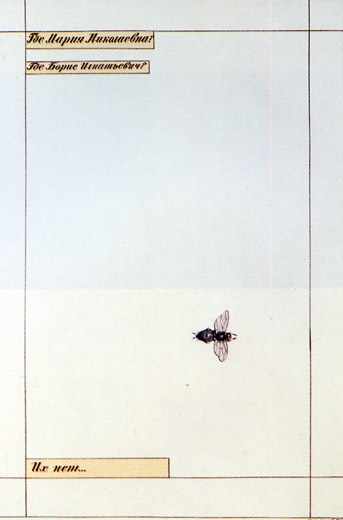

Но в любом случае вполне предсказуем следующий момент, а именно ситуация исчезновения ее из поля зрения — и тогда в раскадровке этой «мушиной возни» получится картина, изображающая это самое пустое «поле зрения», которое опять-таки высовывающимися извне текстовыми комментариями может быть предложено воспринимать как видéние непогоды, когда «не видно ни зги» (картина из серии «Вопросы и ответы» 1976 года); или же как отсутствие персонажей, искомых появившейся вновь мухой, точнее — как материализованный этой пустотой ответ «Их нет…» — ответ на прописанное в «титрах» мушиное вопрошание «Где Мария Николаевна?», «Где Борис Игнатьевич?» (в листе «Их нет…» 1980 года).

Существенно при этом, что ответ заключен вовсе не в изобразительной данности, скажем, пластическом рисунке мушиного стана, выражающем, скажем, стон «их нет…», а в объемлющей этот «стан» пустоте листа. Эта пустота превращается в изображение «тумана, звона и зиянья», где ожидается запамятованное слово, и где лишь слово, словесный знак делает эту неизобразительность осмысленным изобразительным знаком отсутствия. Настойчивая возвращаемость этой картинно обрамленной пустоты в циклически организованных словоизобразительных концептуалистских рядах напоминает также возвратно повторяющееся в гоголевском «Носе»: «Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно».