Дмитрий Ликин: «Главный русский жанр — репрезентация намерений»

Дмитрий Ликин — главный художник «Первого канала» и сооснователь (совместно с Олегом Шапиро) архитектурного бюро Wowhaus, которому мы обязаны одним из лучших общественных пространств столицы — Крымской набережной. 21 октября 2016 года в галерее РОСИЗО на ВДНХ (павильон № 66) открывается сделанный Дмитрием Ликиным совместно с историком кино Михаилом Трофименковым проект «Время кино», объединяющий фильмы золотого фонда советского кинематографа и работы современных художников (организаторы — Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Фонд развития современного искусства и Государственный центр современного искусства). Шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова встретилась с куратором «Времени кино», чтобы прояснить моменты биографии Ликина, выяснить, зачем скрещивать современное искусство с советским кинематографом, а заодно узнать, какие вопросы ставит город перед архитекторами, развивающими общественное пространство.

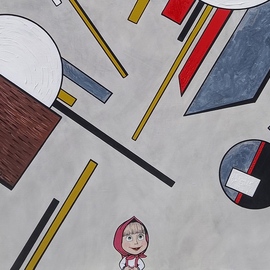

Дмитрий Ликин на монтаже выставки «Время кино» в галерее РОСИЗО на ВДНХ. Фото: Екатерина Алленова/Артгид

Дмитрий Ликин на монтаже выставки «Время кино» в галерее РОСИЗО на ВДНХ. Фото: Екатерина Алленова/Артгид

Мария Кравцова: Первая же строка вашей биографии на сайте «Первого канала» информирует о том, что вы занимаетесь современным искусством с 1987 года. Я знаю вас как художника «Первого канала», как архитектора, как арт-директора и художественного редактора легендарного журнала 1990-х «Птюч». Но работы именно художника Дмитрия Ликина мне лично незнакомы.

Дмитрий Ликин: В конце 1980-х я попал в сквот в Фурманном переулке. Причем сначала я прибился к компании, которая занималась лихой коммерческой живописью, и лишь потом начал общаться с художниками вроде Вадима Фишкина. Чуть позже под влиянием знакомства с Виктором Мизиано я увлекся семиотикой и полагал, что для художника нет ничего интереснее, чем разные знаковые структуры. Правда, на деле у меня получались очень формальные, довольно выхолощенные работы про соединение систем, обозначающих одно и то же. Наверное, если бы я этим заниматься лет двадцать, то мог бы дойти до чего-то путного, но я быстро сообразил, что все это в моем исполнении до такой степени мертво, что надо срочно искать что-то живое. Собственно, так я оказался в издательской сфере, которая казалась мне очень живой по сравнению с тем, чем я занимался на Фурманном.

М.К.: В художественной среде Фурманный во многом мифологизирован: кто-то вспоминает его как пространство крайней артистической свободы, а кто-то без особых сантиментов — как место для интуристов, которым художники толкали некие «произведения».

Д.Л.: Ну да. В какой-то момент художники и присоединившиеся к ним засквотили расселенный дом в центре Москвы, выпивали, тусовались. Да, в сквоте можно было познакомиться с классными, остроумными ребятами вроде Кости Звездочетова или братьев Мироненко, но все было по-разному. Кто-то занимался скоморошеством, а кто-то механически производил искусство, километры искусства. И всем было очевидно, какого качества это искусство. Но, с другой стороны, большинство искусства, которое производится сейчас, — точно такое же механическое. Чтобы сделать в искусстве сильное высказывание, стать настоящим художником, мало или недостаточно иметь хорошее образование, уметь читать философскую литературу и разговаривать терминами. Нужно что-то еще, а именно талант. Вот Антон Ольшванг, например, тогда был близок к тому, что называется настоящим художником.

М.К.: Тут мы вступаем на зыбкую почву, но я все же спрошу, что делает художника настоящим?

Д.Л.: Я понимаю, что когда мы начинаем говорить на подобные темы, то вступаем в пространство размытых категорий. Искусством называется столько всего, что выстроить верные ориентиры довольно сложно. Сегодня общество может позволить себе содержать целую институцию под названием contemporary art, задача которой сводится к тому, чтобы этому обществу сообщать что-то зачастую не очень приятное, колоть его раскаленными булавками в самые уязвимые места… Ну, собственно, этого и достаточно. Из такого типа искусства, которое сообщает и колет, на 89 процентов и состоит современная западная арт-сцена. Но, как ни странно, этого мало. Самыми существенными, на мой взгляд, являются оставшиеся 11 процентов — те, от которых у зрителей захватывает дух и появляются другие странные ощущения. Настоящее искусство обладает неким месседжем, который не только важен в конкретных обстоятельствах, когда это искусство создавалось, но и не утрачивает своей важности (хотя она может меняться) с течением времени. Именно к такому искусству и его создателям я отношусь с уважением. Когда в Москву с выставкой приезжал Аниш Капур, я пошел на его выступление, где он сказал одну вещь, которая для меня оказалось невероятно важной. «Приходит на мою выставку мужик, — рассказывал он, — и видит, что на стоящем на полу белом кубике нарисован черный круг. Мужик говорит, что видел такого рода круги миллион раз, что это абсолютно бессмысленное высказывание, что все это уже было у минималистов, а потом в раздражении швыряет в работу монетку… и она проваливается… “Ну понятно, — говорит мужик — под белым кубиком есть черный, а между ними дырка”. По сути этот мужик молниеносно скатывается в техническое описание, но на самом деле с ним уже случилось это — “оооп!”». «И этот момент невесомости, — продолжил Капур, — перехода от изведанного к неизведанному, от определенного к неопределимому — это и есть то, ради чего я работаю, это мой главный интерес как художника, а пластическая форма не так уж и важна». Я с Капуром согласен.

М.К.: С некоторых пор мы знаем вас еще и как куратора. Ваша выставка «Время кино» мне кажется очень романтичной. Это касается подбора и кинолент, и произведений современных художников. Если исключить откровенно идеологический конструкт «Кубанских казаков», все выбранные вами фильмы представляют собой романтическую линию советского кинематографа. Например, «Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского. Сегодня это выглядит как «клюква», но я не поленилась и поспрашивала у старших товарищей, как они восприняли этот фильм в момент его выхода. И многие говорили, что это был прорыв в нечто новое, совершенно не похожее на мейнстрим, царивший на советском экране в первой половине 1970-х. И дело было даже не в известном эротизме этого фильма.

Д.Л.: Фильмы для выставки «Время кино» отбирал историк кино Михаил Трофименков, который убедил меня, что его список таков, каким он должен быть. Например, именно он настоял на включении в проект фильма «Последний дюйм», которого из моих знакомых не видел никто, а я видел лишь по случайному стечению обстоятельств. Я, правда, настаивал на том, чтобы в проекте не было фильмов о войне, так как во время войны создавались в основном фильмы духоподъемного свойства, а все лучшие, пронзительные фильмы о тех событиях сняты в 1970-х годах. Но Трофименков все же уговорил меня включить в выставку ленту 1943 года «Два бойца», потому ее важный посыл — «наша нежность нас ведет в бой» — и гуманистический заряд так велики, что отказаться от них было бы совсем неправильным.

М.К.: Почему вы решили в качестве рифм к кинолентам использовать именно произведения современного искусства? Логика таких проектов обычно подразумевает хронологическое и стилистическое согласие. Например, фильмы демонстрируются параллельно с артефактами своего времени, кураторы именно таким образом воссоздают «дух эпохи».

Д.Л.: Есть иллюстрация, а есть символ. Мы можем показать что-то через метафору или через прямую иллюстрацию. Мне показалось более интересной задачей попытаться метафорически передать суть эпохи, в которую появился тот или иной фильм. Мы решили говорить не о внешних стилевых приметах времени, а о том, какие важные качества это время формировало в его обитателях и о том, как кинематограф эти свойства суггестировал. Я подбирал произведения, которые, как мне кажется, созвучны моральным и эмоциональным настроениям той или иной эпохи. Например, в разделе «Время пропаганды» вместе с лентой «Веселые ребята» представлена работа Алексея Беляева-Гинтовта из серии «Координаты». Меня попросили написать и тексты к каждой из работ — и вот, собственно, что я пишу про Гинтовта: «Что было бы, если бы революция продолжалась? Если бы воплотились в реальность романтические утопии 1920-х, в том числе архитектурные проекты преобразования Москвы? Алексей Беляев-Гинтовт изображает Москву — столицу победившей Мировой революции: летающие дома, стоэтажные небоскребы, упоение мощью и торжество революционного напора, избежавшего имперского замораживания».

М.К.: Прямо скажем, альтернативная интерпретация творчества Гинтовта — он у нас проходит как наследник и последователь тоталитарного искусства.

Д.Л.: Мне как раз так не кажется. Предмет рефлексии этого художника — бесконечный пёр любого толка. В этом смысле для него обстоятельства — романтические 1920-е или сталинское тоталитарное — вторичны, волнует совершенно не это. В тот период, когда мы начинали, для любого творческого человека одним из важнейших умений было умение гнать, а искусство гона было важной составляющей художественной стратегии 1990-х. Алексей воспроизводит питерскую разновидность искусства гона, в которой бесконечные отсылки на какие-то таинственные смыслы были важнее, чем зерно реальности. Я бы сказал, что предмет его творчества — потенция как таковая. И очень интересно показать рядом высказывание совершенно иного художника, с точным и, я бы сказал, элегантным характером художественной рефлексии. В том же разделе представлена «Колонна» Иры Кориной — памятник мечте об изобилии, рифма к колонне архитектора Захарова в вестибюле станции метро «Курская». Но составленная из клетчатых сумок «челноков» и сайдинга колонна Кориной — это иронически-сочувственная фиксация тяги к изобилию, которое изображала и тем самым приманивала сталинская архитектура.

М.К.: Но место действия, ВДНХ, придает этой работе еще и дополнительные смыслы. На подходах к ВДНХ ты неожиданно оказываешься в 1990-х, на импровизированной толкучке, где продают с рук всякую фигню — от резинок для волос до саженцев. Но войдя на территорию комплекса, сразу же попадаешь в искаженный пространственно-временной континуум, состоящий из сталинского представления об изобилии, которое сегодня тщательно воссоздается, и современных представлений об общественном пространстве. Все в целом производит очень странное впечатление и по сути является настоящим путешествием во времени. Но это была ремарка, а спросить я хотела про другое. Работы таких художников, как Беляев-Гинтовт, довольно эффектны, к тому же рождают у простого зрителя массу ассоциаций. Но могу предположить, что сведение в пространстве одного концептуального высказывания таких по-разному идеологически заряженных авторов, как Гинтовт, Корина или, например, Илья Кабаков, профессиональное сообщество воспримет как кощунство.

Д.Л.: Все послевоенное искусство начинается с Кабакова. Он первым начал делать многослойные высказывания и обозначил зону конфликта в искусстве. К тому же одной из задач этой выставки является стремление снять ощутимое в обществе презрение к художникам, которые «не умеют рисовать». Мне очень хотелось бы ввести в сознание массового зрителя, до сих пор считающего искусство областью приятного, гармоничного, согласного, красивого и в крайнем случае дидактического, что оно может также быть и зоной конфликта. Что современное искусство — это еще один способ говорить о нашем времени и его противоречиях.

М.К.: Давайте поговорим о стиле эпохи. Мне случалось слышать, что у нашего времени нет собственного лица и что стиль нашей эпохи — не более чем эклектика, микс всего со всем: 1970-е, причем в самых радикальных и безудержных проявлениях, женятся с 1990-ми и угорают с 1980-ми и так далее. И в общем-то, если смотреть на ваш проект поверхностно, он прекрасно иллюстрирует этот тезис. Но я считаю, что у нашего времени есть лицо, и оно не очень-то эклектично: стиль этой эпохи — довольно сдержанный, нейтральный, не манифестационный, и если его с чем-то и сравнивать, то, может быть, с 1960-ми. Вся эта тонконогая мебель, отрицание монументальности, готовность к мгновенной утилизации и замене (а не претензии на века), прозрачность и нежелание чем-либо декорировать, камуфлировать пространство, романтика. Во многом стиль общественных пространств, создающихся для того, чтобы люди встречались и вступали в коммуникацию. Но как именно вам, как практику дизайна и архитектуры, представляется стиль нашей эпохи?

Д.Л.: К сожалению, проклятие нашей страны заключается в том, что она состоит из «левшей» и оголтелых, агрессивных «профессионалов», а промежуточный слой — крепкий профессионал — встречается крайне редко. Как выглядит этот редкий человек? Он хорошо образован, но образован не вообще, не универсально, а хорошо разбирается в своей области и тщательно делает то, что должен делать в рамках своей профессиональной принадлежности. То, что таких людей у нас мало, является прямым следствием не случившейся у нас церковной реформы. В результате просвещения в Северной Европе возникло протестантское сознание: ты один на один с Богом и отвечаешь лично перед ним, и неважно когда — при свете солнца или луны, во сне или наяву. Россия же остается страной коллективной ответственности, и коллективность эта страшно губительна для всякого разума и прикладным образом отражается на стиле эпохи. Трагедия стилевого урона, нанесенного архитектурной и дизайнерской среде оголтелой оравой «профессионалов», которые воспринимают постмодернизм исключительно как команду «можно», сложно преодолима. В результате реакцией на это абсолютно невозможное, отвратительное, даже не постмодернистское, а вульгарно интерпретированное постмодернистское безумие для любого человека, с, прости господи, хорошим вкусом стало обращение к модернистской эстетике и этике. По сути, это тот же самый протестантизм, но выраженный в визуальной форме. Ничего лишнего. Необходимое — значит красивое. Дизайн как выражение функций, а не как искусство рисования завитушек. Так как у нас не случилось религиозной реформации, мы идем к такому понимаю мира немного другим путем.

М.К.: В Италии тоже не случилось реформации, и поэтому мы имеем целую коллекцию этих странных, сюрреалистических предметов дизайна.

Д.Л.: Да, студия «Алхимия», группа «Мемфис», все эти поразительные явления. Но поэтому и получается, что у образованной интеллигенции в нашей стране нет другого выбора, кроме сдержанного скандинавского дизайна. Ведь именно он — главный наследник модернизма 1960-х — и является их выбором по умолчанию.

М.К.: Тут хочется продолжить. Только что на русском языке вышли «Черные тетради» Мартина Хайдеггера — неоднозначные тексты, написанные в эпоху прихода Гитлера к власти и становления его режима. И, в частности, в «Тетрадях» есть любопытный пассаж: Третий рейх придет к успеху, если все немцы обучатся дизайну. Из истории мы знаем, что ничего из этого не произошло. Прочитав этот пассаж, я подумала о том, что сегодня собой представляет дизайн в России: в нашем общественном пространстве сосуществуют Крымская набережная по дизайну вашего бюро, розовые пингвины у Большого театра и безумные цветочные анфилады на бульварах. Вспоминается присказка про ложку дегтя в бочке меда. Вопрос: плохо, по-вашему, или хорошо, что у нас нет воли к единой эстетической концепции общественного пространства? Ведь теперь-то мы знаем, что Рейх не восторжествовал, потому что немцы не обучились дизайну.

Д.Л.: И слава богу, мне кажется. Эстетика дизайна невозможна без этики дизайна. А власти в голову не приходит думать об этике городского развития. Отцы города чаще видят улучшение во внешних формах, забывая о механизмах жизни. Только когда нас затапливает, они осознают, что нужна действующая система ливневой канализации. Но кроме ливневой канализации город состоит из массы других сложных инфраструктурных элементов. Внимание к этим элементам и тщание, с которым город этим занимается, много о чем говорит. И в этом смысле ужасно обидно, что мы остаемся страной, главным жанром саморепрезентации которой является первомайская демонстрация. Нам чрезвычайно важно продемонстрировать нечто, нам не так важен результат, не так важно действовать, нам важно показать стремление. Главный русский жанр — репрезентация намерений.

М.К.: Тем не менее я отношусь к историческим оптимистам и вижу, как что-то меняется в лучшую сторону. Причем меняется благодаря, например, вашему бюро Wowhaus. В какой-то момент в городе появились рекреационные зоны, этим летом реконструировались улицы. Была ли летняя реконструкция удачной — мы поймем, я думаю, только через год. Какие еще вызовы бросает нам город?

Д.Л.: Город — сложная структура, и, простите за не очень умную аналогию, у него есть хард и есть софт. И заниматься нужно софтом. В случае с дизайном — физическое преобразование городской среды является хардовым отражением каких-то софтовых процессов. Если не заниматься софтом, произойдет то, что произошло с Патриаршими прудами. Там сделали широкие тротуары, туда пришли люди, стали гулять, жители пришли в ужас, начали кто квартиры продавать, а кто и пришельцев помоями обливать. Параллельно выяснилось, что теперь негде парковаться, а некоторые не привыкли много ходить пешком. Тут же завелся сервис, который договорился с местным ЖКХ и выстроил систему валет-паркинга: пока ты сидишь в ресторане, твой автомобиль завозят под шлагбаум одного из дворов. Но все это не очень правильно. Нам надо понять, что машины будут и дальше вытесняться из Москвы, постепенно станет обычным явлением каршеринг. А вот с велосипедами не получилось и не получится.

М.К.: Ну так климат у нас…

Д.Л.: Но мы же с ним боролись.

М.К.: Не впервые за нашу историю, кстати.

Д.Л.: Да, еще наши деды пытались подтянуть Москву к югу… Но вернемся к вашему вопросу про вызовы. Наши управленцы видят, что механизм подавления протеста благоустройством, в общем-то, работает. Так что благоустройство будет продолжаться, насаждаться и развиваться. И тут очень важно, чтобы возник спрос на осмысление благоустройства. Огромное количество вещей не делается не потому, что они не нужны, а потому, что для них не создается никакого бюрократического аппарата. Есть архитектор или руководитель департамента, но нигде в этом механизме нет человека, который бы занимался исследованиями или продумыванием городских сценариев пользования. Архитекторы могут что-то превентивно предлагать, и более того, мы это делаем, — но нет экспертного сообщества или органа, который мог бы отделять зерна от плевел.

М.К.: Понятно, почему нет: эксперты такие неудобные люди, все время говорят не то, что хотят слышать чиновники.

Д.Л.: Главная проблема, мешающая нашему развитию, заключается в том, что отсутствует должное уважение к экспертной оценке и экспертному мнению. Что обычно говорит русский чиновник? Он говорит: «Это вообще что такое?! Мне не нравится!» Что говорит русский бизнесмен? «Это вообще что такое?! Мне не нравится! Не покупаю!» Они никак не аргументируют это свое «не нравится». И поразительно видеть, как наше вертикально ориентированное структурное социальное подчинение начальственному мнению превалирует над здравым смыслом. Впрочем, именно сейчас все начало меняться. Я уже слышу, как говорят не «мне не нравится», а хотя бы «мне кажется, что это не очень нам подходит, потому что…».