MBCBFTW двадцать лет спустя: воспоминания о контексте

Больше двадцати лет прошло со дня создания одной из главных работ нет-арта: сетевого проекта Оли Лялиной My Boyfriend Came Back from the War («Мой парень вернулся с войны»), интерактивного повествования о встрече бывшего военнослужащего со своей девушкой, реализованного как последовательность html-фреймов.

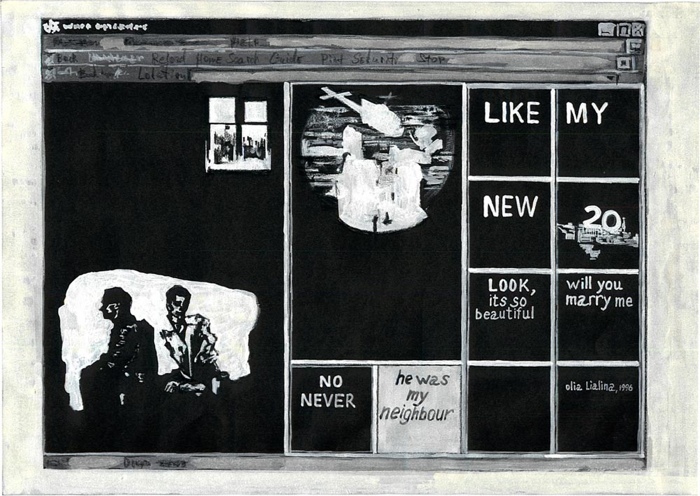

Оля Лялина. My Boyfriend Came Back from the War. 1996. HTML, gif. Скриншот сайта http://www.teleportacia.org/war, сделанный «Артгидом»

Оля Лялина. My Boyfriend Came Back from the War. 1996. HTML, gif. Скриншот сайта http://www.teleportacia.org/war, сделанный «Артгидом»

Идея произведения, по словам Лялиной, пришла к ней, когда она, являясь директором клуба СИНЕ ФАНТОМ, сделала страницу клуба в Сети. Художница «задумалась о том, как еще кино может быть в интернете представлено». Итогом этих размышлений стал проект MBCBFTW, который, не являясь фильмом, смог «протранслировать не фильм, а фильмическое сознание». Хотя в основе работы лежит русскоязычная фраза, придуманная Лялиной: «Мой парень вернулся с войны, // И вот мы остались одни», — проект полностью англоязычный, что, вероятно, стало одной из причин его колоссального успеха. Сегодня без упоминания о MBCBFTW не обходится ни одна история искусства новейших технологий, а сама эта работа — и здесь это слово подходит как нельзя кстати — стала культовой: существует около 30 произведений, так или иначе интерпретирующих содержание или форму оригинала.

В честь 20-летия произведения в Доме электронных искусств (HeK) в Базеле и выставочном пространстве MU в Эйндховене, Нидерланды, прошли выставки, где можно было увидеть как само произведение, так и оммажи ему. К выставке в Базеле, озаглавленной My Boyfriend Came Back From the War. Online since 1996, в швейцарском издательстве Christoph Merian Verlag вышла одноименная книга на немецком и английском языках, куда помимо описания произведений, представленных в экспозиции, вошли статьи ведущих теоретиков интернета, нет-арта и новых медиа: Майкла Коннора, Брюса Стерлинга, Романа Лейбова и Джоан Макнилл. С любезного разрешения HeK и автора мы предлагаем вашему вниманию текст Романа Лейбова, написанный специально для этого издания.

* * *

1.

Где вы, девяностые? Где мы, молодые?

Где разговоры о конце истории, о торжестве прогресса, о том, как именно, в какой позиции ягненок возляжет теперь рядом со львом?

И где улыбчивый Билл Клинтон со своими наивными фаллическими атрибутами — сигарой, саксофоном, бюджетным профицитом?

Где Европа — с кучей новых стран, с разноцветными бумажными задумчивыми поэтами, надутыми орнитологами, ласковыми политиками, сонными философами, страстными художниками, со сложными курсами обмена маниакальных композиторов на депрессивных фольклористов, с истончающимися на глазах границами?

И где сериал «Твин Пикс», собиравший у экранов поколение по обе стороны Атлантики?

А где самолеты, в которых глупые курящие люди покупали билеты в хвосте, и потом всю дорогу над этой самой Атлантикой наслаждались обществом все новых и новых умных курящих людей, приходивших во время полета на пять минут покурить в хвост?

А где симпатичные и красноречивые гангстеры Тарантино, мирно спящие на соседнем сиденье?

И где мы, молодые, где мы?

Где Бивис и Баттхед, эпические герои эпохи, ироническое зеркало аудитории MTV?

И где старое доброе MTV с безумной анимационной саморекламой и музыкой, которую можно было слушать?

И где наш старый пасторальный интернет? Где глобальная деревня, где амбары файлов, сусеки каталогов, где суслики и рыси? Где первые графические браузеры, наливавшиеся красками, переливавшиеся анимированными гифами, пугавшие первыми баннерами, вдохновлявшие на странные проекты?

И где радужный пузырь доткомов, лопнувший вместе с веком, когда жесткий наждак нового тысячелетия шаркнул и укоротил разлетевшийся NASDAQ?

И где мы, молодые и нахальные, где мы?

Где красотки, где пышные локоны, о, где короткие блестящие юбки под короткими же свитерами? Где торжество казуального стиля? Где внезапно ворвавшийся в жизнь унисекс? Где экологичные платья из трижды переработанных тканей? Где рваные грязные джинсы и кеды Кобейна? Где легинсы, черт побери? (Впрочем, вот они все, как раз никуда не девались, отошли и вернулись.)

Но где мускулистая потная злая, как киргизская лошадка, Мадонна?

И где вереница блестящих поющих невинных созданий, все эти мурлыкающие мечты педофилов?

И где стремительно бледнеющий Майкл Джексон?

Где запах свободы, внезапно открывшегося окна возможностей, за которым пока еще темно, но уже рассветает, и контуры мира неотчетливы, тревожны и заманчивы?

Где огромные, как военные приборы, черные мобильные телефоны с длинными антеннами? Где сменившие их разноцветные «Нокии», мирно втянувшие щупальца в корпус?

И где сиплые песни модемов? Где мегабайты, упакованные в тюки лучшими архиваторами, нагруженные на усталых верблюдов, силящихся пролезть в игольное ушко телефонной линии?

Где война «Макинтошей» и «АйБиЭмов»? Где битвы ангела-нетскэйпа с демоном-эксплорером? Где иронический хохот титанов-юниксоидов? Где Юзнет, это кладбище репутаций и могильник риторических подвигов?

Где письма Лакоффа, где декларации Чомского? Где вкус бабушкиного варенья? Где Мэтт Драдж в очередной дурацкой шляпе? Где снег прошлогодний? Где Yahoo? Где зеленые листья минувшего лета? И где, черт возьми, поисковик «Альтависта»?

Где разные версии Windows, пожиравшие друг друга, как древние гоминиды в Африке?

Увы, где мы, молодые, ироничные и неловкие?

А вот мы.

Мы в аудиториях, мы профессора.

И наши студенты почти все сделаны в девяностые.

2.

«Наша тема, — говорю я своим студентам каждый год, — современная русская литература. Историку культуры не положено заниматься современностью: отсутствие дистанции мешает осознанию пропорций и отношений внутри поля, незаконченные процессы не поддаются привычному для историка описанию. Один мой коллега, который, как и я, специализируется на русской литературе начала XIX века, любит рассказывать такую историю: на какой-то культурной вечеринке к нему подобрался известный русский поэт и начал нудить: “Ну чего вы все всякими Пушкиными и Толстыми занимаетесь? Разными там Тютчевыми. Вы бы нами занялись лучше”. Коллега терпел надоедалу некоторое время, а потом строго отвечал литератору: “А ты помри сперва!”

Этот простой ответ очень верно описывает точку зрения историка культуры. Тем не менее вы пришли на эту выставку, простите — на эту лекцию, чтобы что-то узнать о современной культуре, и я вынужден искать компромисс между взаимоисключающими позициями историка и современника.

Ну вот как если бы какой-то продвинутый бонобо, владеющий амсленом, вдруг вызвался работать в зоопарке экскурсоводом для глухонемых, но при входе в отделение приматов влезал бы в клетку и принимался просить банан.

Итак, первое, что делает правильный ученый-гуманитарий, — это проблематизация вопроса. Оставив сейчас в стороне интригующий, но выходящий за рамки нашего курса вопрос о сущности искусства, попытаемся определить рамки той современности, которая имеется в виду.

Понятно, что приходя на выставку современного искусства или записываясь на курс по современной литературе, мы имеем в виду прежде всего современность в самом простом, буквальном смысле. Современное — это то, что происходит прямо сейчас.

Но понятно также, что эта “интуитивная современность” имеет какую-то глубину, историю. Такая “большая современность” ощущается всеми примерно одинаково, хотя ее глубина может довольно сильно варьироваться от эпохи к эпохе, от поколения к поколению, от страны к стране, от культурного поля к культурному полю.

Современная мода имеет одну глубину, современный кинематограф — другую. Современность двадцатилетних не совпадает с современностью шестидесятилетних. В Сомали — одна современность, а в Мали — другая.

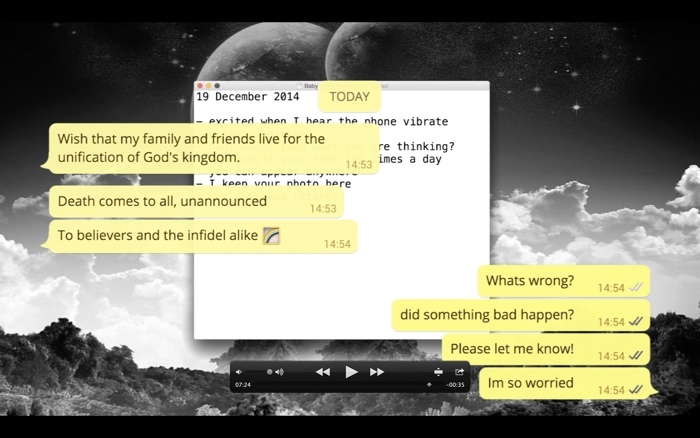

Есть известный простой прием, который позволяет выпутаться из этой ситуации, он сродни практикам какой-нибудь эзотерической школы: сперва вводим слушателей в транс вот этими всеми заклинаниями насчет того, что никаких границ нет и все относительно, а потом, когда аудитория задремлет (коллеги на заднем ряду, не думайте, что я не понимаю, почему вы все время улыбаетесь, поглядывая на экраны своих мобильных устройств; группа психологов из Ульдаборгского университета опубликовала недавно исследование, согласно которому эмотиконы в чатах и социальных сетях в 87,896 % случаев непосредственно отражаются на мимике пишущего) — трах-бабах ее по голове доской: да чего долго думать! Война или смерть правителя вполне подойдут.

Границу современности в русском случае тоже провести легко: она идеально совпадает с событием, радикально поменявшим политическое, социальное, экономическое и культурное пространство.

В 1990 году советская компьютерная сеть “Релком” впервые подключилась к интернету. В 1991 году перестал существовать СССР».

3.

Отбросим маску зануды-профессора. Поговорим о девяностых годах в России.

Политическая, культурная и информационная современность в России начинаются одновременно на границе восьмидесятых и девяностых. Однако «девяностые» в России (и других постсоветских странах) — это не вовсе не то же самое, что на берегах Потомака или Рейна.

20 сентября 2015 года в Москве состоялся достаточно скромный (для страны, устраивающей грандиозные спортивные и военные представления) однодневный фестиваль «Остров девяностых»: поэтические чтения, круглые столы, концерты, киносеансы, дискуссии, презентации, никакой политики, кроме истории.

В современной России, как известно подлинно существующим является лишь то, что показывают по телевизору; в этом смысле примечательно, что фестиваль, который можно было бы просто проигнорировать, привлек специальное внимание пропагандистов. Разумеется, никаких добрых слов для организаторов фестиваля у государственных каналов не нашлось. Для разоблачения очередного коварства либеральной оппозиции был избран тон иронический. Но если вслушаться в репортажи о фестивале, становится понятным, почему это событие так задело ответственных за виртуальную реальность деятелей.

Девяностые годы в путинской мифологии — это ад, царство абсолютного зла и порог окончательной гибели, от которой страну единолично спас незаметный питерский чиновник с прозрачным взором и неясным прошлым. Покушение на образ «лихих девяностых», попытка частно-ностальгического или же объективного исторического взгляда на эту граничную эпоху, ее людей и ее тексты — все это вызывает почти инстинктивную гневную реакцию новых идеологов.

Напомню, что сам эпитет «лихие», ставший в России почти обязательным при разговоре о девяностых, имеет в русском языке два пересекающихся, но противоположных значения.

Русское слово «лихой» — парадоксально, оно родственно и глаголу «лишать» (то есть отнимать необходимое) и прилагательному «лишний» (то есть избыточный). Кроме того, этот эпитет может звучать и в тревожном миноре и в бодром мажоре. С одной стороны, существительное «лихо» — это «зло», а «лихой» — это «жестокий», «болезненный». «Лихой человек» — старое именования разбойника. С другой стороны, наречие «лихо» — явно одобрительное, а «лихой» может означать «бесстрашный», «крутой», этой лихостью мы любуемся.

«Лихие девяностые» — официальный ярлык, который призван испугать, но вокруг осталось немало людей, которые помнят «лихие девяностые» в России как время красивой смелости, время лишений — но и время излишков. Я думаю, именно поэтому пропаганда так резко отреагировала на вегетарианское мероприятие московских либералов. За ним стоит альтернативная картина современной истории, опровергающая миф о Путине-спасителе.

(Тут напрашивается занятная аналогия: в СССР бытовала своеобразная «мифология 1913 года». Последние предвоенные годы, закат ограниченной в плохом смысле царской монархии описывался официальной коммунистической пропагандой как время торжества реакции, усиления классового антагонизма, разгула мракобесия и впадения царской власти в прогрессирующее слабоумие. Одновременно в широком сознании советских людей жила память о том, как долго и мучительно советская страна пыталась достичь заветного «уровня 1913 года», с которым официальные источники много лет подряд сравнивали и количество выплавленной стали, и пары пошитых в муках штанов, и урожайность пшеницы с гектара.

Представьте себе советского обывателя, такого вот простого Ивана Петровича, измученного мировой войной, революцией, гражданской войной, террором, еще одной мировой войной. И вот Иван Петрович (допустим, работник почты или костюмер в Большом театре), человек с усами, пятидесяти семи лет от роду, доживший до смерти Сталина, выключает в середине марта 1953 года радиоточку на коммунальной кухне. Он присаживается с папиросой на кухне обдумать пережитое, и 1913 год в его размышлениях кажется едва ли не раем. И дело не только в белых булках и не в черной паюсной икре, не только в том, что в 1913-м Ивану Петровичу было семнадцать лет. Но были ведь тогда еще и Блок, и Маяковский, и русские сезоны в Париже.

Понятно, что при всей внешней противоположности, эти две истории про «1913» — варианты описания одного объекта. Этот объект — время, прочитанное как текст, как суммарное пространство, как театральная сцена, на которой в отмеренный промежуток протекают события. Рассуждая о пьесе Чехова, кто-то скажет: «Комедия», — кто-то: «Трагедия». Это как будто бы противоположные точки зрения. Но любой читатель Чехова понимает, что именно возможность дать «Вишневому саду» одновременно оба этих определения и является свойством, отличающим Чехова от старых драматургов. Осторожно, скобки закрываются.)

Примерно так же мне видятся сегодня русские лихие девяностые.

4.

Русские девяностые — время пустых желудков,

Обуви, полной московской зимней черной воды,

Донашиваемой одежды с ярлыками советского производства,

Гуманитарной западной помощи, бастующей «Скорой помощи»,

Сумерки, сумерки, и не поймешь — рассветает или вечереет;

Время президента Ельцина, тяжело больного, большого,

Похожего на настоящего медведя в игрушечной клетке,

Ворочающегося, рушащего спросонок бревенчатые постройки;

Время, когда разрешили торговать на улице всем, чем угодно,

И все начали торговать чем угодно: валенками, хлебом,

Наркотиками, презервативами, кассетами с джазом,

Турецкими сапогами, польской косметикой,

Турецкой косметикой, польскими сапогами,

Умными книжками на желтой бумаге с серыми буквами,

Глупыми книжками с желтыми буквами на серой бумаге;

Время, когда бывшие комсомольцы сняли галстуки,

Когда бывшие бандиты надели малиновые пиджаки,

А бывшие директора заводов остались директорами заводов,

И все они вспомнили занятия по политической экономии,

И все они принялись считать прибавочную стоимость,

А наемные убийцы каждую неделю повышали тарифы

И гладили по длинным спинам подруг, и чистили пистолеты;

Время, когда все ломалось, все протекало,

Время, когда все вокруг тикало, как взрывное устройство

Или как затерянный когда-то в 1913 году прадедовский хронометр,

Который лежал-лежал в пыли за комодом,

Избежал конфискаций, пережил пожары,

Уцелел во время бомбежек, и вдруг какая-то пружинка

Дернулась, как веко у спящего ребенка,

И — вжик — пошла крутить колесики

С зубчиками и без оных,

И время

Куда-то

Двинулось

(Как выяснилось потом, совсем не туда, куда мы думали);

Время отравленной водки, домашнего порно,

Спорных суждений, сомнительных шуток,

Жутких историй, случайных смертей знакомых,

Время военных вертолетов над далекими городами,

Взрывов последних троллейбусов, уходящих в парк,

Чистейшей музыки, головокружительных карьер,

Круглосуточных грязноватых ночных клубов,

Глянцевых журналов с черными страницами,

Время постепенно дорожающей нефти, постепенно

Подрастающих детей, исполняющих песни о гибели СССР,

Удлиняющиеся, как тени на закате

Или как руки у вампира в дешевом американском фильме.

5.

Настроение середины девяностых очень точно описала в одном из своих интервью Оля Лялина (пересказываю своими словами): одновременно казалось, что через месяц интернет будет везде и что через месяц никакого интернета уже не будет нигде вообще. Это было головокружительное ощущение, многие чувствовали себя как персонаж плохой фантастики, который перенесся в наполненное бессмысленными машинами будущее и теперь размышляет: то ли готовиться к новым чудесам, то ли — к печальному пробуждению. Это было какое-то внезапное погружение в утопию, особенно заметное на фоне цепляющегося изо всех сил на старые формы и прописи прошлого и распадающегося на фрагменты настоящего.

Ранний русский интернет невообразим без двух контекстов, которые я попытался описать выше.

Его не было бы, если бы не было того раннего постсоветского мира с его большой неустроенностью и большими надеждами. Его не было бы, если бы не было глобального мира с большой Сетью, которая именно в девяностые перестала быть местом обитания отдельных ученых чудаков и превратилась приблизительно в то, что мы видим сегодня.

Важно при этом, что уже в ранний (условно говоря — докоммерческий) период развития интернета успели появиться сайты на русском языке, предлагавшие оригинальный, не имеющий аналогов в тогдашней Сети контент. Поскольку выставка посвящена одному из таких арт-проектов, я думаю, имеет смысл рассказать читателю о других. Я упомяну здесь работы двух авторов, с которыми мне посчастливилось сотрудничать, но речь пойдет не о наших совместных проектах.

6.

Одной из особенностей времени стало возникновения новой русской диаспоры. Русская культура оказалась распыленной по бывшим советским республикам. Одновременно в начале девяностых, после исчезновения «железного занавеса» значительное количество молодых и образованных русских оказались в Западной Европе, Штатах и Израиле. Кто-то спешил ассимилироваться и рвал связи с материнским языком, но многие не торопились отказаться от старых привычек русского разговора. Местом таких разговоров в советских домах были кухни, а в советских учреждениях — курилки. Теперь эту функцию стали обслуживать телеконференции, а чуть позже — гостевые книги.

Как известно, и старая русская культура, и наследовавшая многим ее чертам культура советская были культурами литературоцентричными. Художественная литература (и проза, и лирика) служили важнейшим средством конструирования культурной идентичности и выполняли ряд функций, которые в других европейских странах брали на себя иные институции. Русские эмигранты девяностых неминуемо должны были сосредоточиться в интернете на литературе. В 1995 году появляется первая русская платформа для литературной игры. Одновременно это — первая русская площадка для сетевого общения (гостевая книга).

Этот проект называется «Буриме», его автор, Дмитрий Манин — один из «научных эмигрантов» девяностых, физик, выехавший в США для получения докторской степени (сам он сообщает, что «с 1993 г. временно проживает в США») и в конце концов оказавшийся в Google (почему меня это не удивляет?). Манин известен также как переводчик английских и французских поэтов и автор теоретических работ об информации и поэзии. Игра, придуманная Маниным, даже теперь, двадцать лет спустя, восхищает меня лаконизмом, функциональностью и продуктивностью.

Буриме — это французская салонная игра, бытовавшая в разных вариантах, но всегда предполагавшая сочинение стихов на заданные рифмы. (Ничем решительно не известный французский поэт середины XVII века по фамилии Дюло (имени его история не сохранила) пожаловался однажды друзьям, что его обокрали и при этом он лишился трех сотен сонетов. «Вау! — сказали друзья. — Когда ты успел столько написать?» — «Ну, — объяснил Дюло, — это были такие как бы не совсем сонеты, одни только рифмы». Все посмеялись, идея понравилась, так, по легенде, и возникла игра.)

Манину удалось построить свой проект так, что новые рифмы для четверостиший поставляли сами поэты, они же оценивали чужие рифмы, отсеивая таким образом «информационный мусор». В результате «Буриме» превратилось в своеобразную фабрику текстов, функционирующую уже на протяжении 20 лет. Следует заметить, что в русской высокой литературной традиции рифмованная поэзия до сих пор удерживает свои позиции, так что результаты игры в буриме чуть более серьезны, чем если бы аналогичный проект был развернут на французском или немецком языках. Хотя, конечно, речь идет, в первую очередь, о стихотворениях шуточных, игровых. Но ведь искусство вообще — вид игры, а сетевое искусство с его нематериальными пикселями и несуществующими страницами — в особенности.

7.

Характерно, что в самой России параллельно с проектом Манина бурно развиваются как раз невербальные виды виртуального искусства. Может быть, дело было в попытках уйти от литературоцентризма, которыми были отмечены многие декларации культуртрегеров девяностых годов. Русскую литературу объявили виновной во всех бедах и приговорили к забвению. В этом была доля справедливости, но была и характерная литературоцентричность (потому что только совершенно одержимый идеей сверхценности литературы человек может обвинить Достоевского и Толстого в коллективизации и сталинских репрессиях). Так или иначе, девяностые годы — время бурного развития русского современного искусства, работающего на стыке традиционных форм (живопись, кинематограф, фотография, театр, музыкальные представления) и внезапно открывшихся авангардных синтетических решений.

Здесь, конечно, следует вспомнить о работах Алексея Шульгина и его Moscow WWWART Centre. Из ранних проектов Шульгина назову лишь два: музыкально-перформативный и визуальный. Первый проект — это совершенно умопомрачительный и минималистически прекрасный 386 DX (1998). Центром перформанса в нем выступает старинный даже по тем временам компьютер, под midi-аккомпанемент исполняющий синтезированным голосом хиты по-английски и по-русски (причем по-русски программа поет с чудовищным марсианским акцентом). Другой проект Шульгина — Form Art (1997) — остроумно обыгрывает изобразительные и концептуальные возможности HTML, балансируя на грани концептульной абстракции и наивного рисунка.

Я назвал только двух авторов, создававших новые формы искусства, опираясь на возможности Паутины и гипертекста. Картина, однако, будет неполной, если не помнить о том, что раннее русское сетевое искусство (и словесное, и визуальное) было хотя и не очень густонаселенным, но очень веселым и бурно развивающимся пространством. Надо назвать две его черты. Во-первых, оно играло с рождающейся на глазах сетевой культурой. Здесь следует упомянуть Евгения Горного, очень много сделавшего для становления этой культуры и в качестве теоретика, и в качестве практика. Его проект «Круговращение симулякров», использующий порнобаннеры как материал, может служить отличным примером такой игры.

Во-вторых, новая культура была включена в сложные отношения с традиционными формами культуры — будь то изобразительное искусство (неслучайно интернетом очень рано заинтересовался известный галерейщик Марат Гельман) или периодика и литературные институции. Площадкой, на которой сетевая словесность в России девяностых себя осознавала, стал знаменитый «вестник сетевой культуры» «Журнал.Ру», придуманный (как многие другие удивительные вещи) Дмитрием Ицковичем и редактировавшийся уже упомянутым Евгением Горным.

Ранние тексты русского веб-арта, в отличие от литературных проектов, понятные без перевода и не требующие углубления в национальные контексты, оказались востребованными за пределами России и сообществ говорящих по-русски людей.

8.

И вот почему: ранний интернет и Россия девяностых, в каком-то отношении оказались очень близки друг другу: это был пафос обретения новой земли, на которой не вполне действуют старые законы, переживание своего существования как фронтира, постоянного соприкосновения с опасным, желанным и заманчивым будущим, пьянящее ощущение земли, уходящей из-под ног.

Глядя сегодня на замечательную работу Оли Лялиной, я вспоминаю, как смотрел на нее впервые в 1996-м, пытаюсь освободиться от сегодняшнего знания о том, что случилось потом.

Будущее то ли уже наступило, то ли не наступит никогда. И пока они не проложили широполосного интернета, и пока нельзя снимать и показывать в Сети кино, мы анимируем гифку или напишем код для страницы с формами. На бескомпромиссно черном фоне расположим бескомпромиссно белые картинки.

И сделаем вас свидетелями обрывков чужого разговора, состоящего больше из чеховских умолчаний, скорее из пауз, чем из слов, сонета, состоящего из одних рифм.

Разговора, окончания которого никто никогда не услышит, но который продолжает звучать.