56-я Венецианская биеннале: будущее во множественном числе

Анна Матвеева об основном проекте 56-й Венецианской биеннале «Всё будущее мира»: либретто оперы в четырех актах с интерлюдиями.

Брюс Науман. Eat Death. 1972. Неоновые лампы, трансформатор. Фрагмент инсталляции на 56-й Венецианской биеннале в Арсенале. Фото: Мария Кравцова/Артгид

Брюс Науман. Eat Death. 1972. Неоновые лампы, трансформатор. Фрагмент инсталляции на 56-й Венецианской биеннале в Арсенале. Фото: Мария Кравцова/Артгид

«Всё будущее мира» — основной проект 56-й Венецианской биеннале, сделанный Окуи Энвезором, — огромен, многопланов и цветуще сложен. Основные проекты каждой биеннале, разворачивающиеся в Центральном павильоне и в Арсенале, — всегда большие, хотя бы в силу огромности осваиваемой выставочной площади, но проект Энвезора даже в сравнении с основными проектами прошлых лет кажется больше как минимум втрое. Смотреть его — реальный труд, одного дня не хватает даже на половину экспозиции. Не только из-за объема: фактура выставки настолько плотная, что мозг, так сказать, переполняется уже на середине маршрута. Если прибегать к литературной метафоре, то Энвезор написал не эссе и не повесть, а большой роман, этакую «Войну и мир» в четырех томах. Или даже много романов в одном: сейчас крайне интересно читать уже вышедшие рецензии и обзоры основного проекта биеннале. Они поразительно разные — не только в отношении смыслов, «вчитанных» в проект рецензентами, но даже по составу упоминаемых работ. Складывается ощущение, что разные критики смотрели совершенно разные выставки с разными авторами, совпадающие только в каких-то случайных точках.

Прибегать к литературным, а также к музыкальным метафорам в отношении «Будущего» хочется постоянно. Выставка нарративна и драматургична — это сюжет, расписанный как по нотам, с четкой структурой, с повествованием, которое начинается из одной точки, а затем ветвится, с кульминациями и контрапунктами, с делением на акты и интерлюдии. К ней хочется писать не обзор и не рецензию, а… либретто, что ли? Либретто.

Техрайдер

Технический райдер — это список требований, которые выставляет музыкальный коллектив приглашающей его концертной площадке. Мы играем то-то и то-то, концерт будет устроен так-то, нам понадобятся такая-то аппаратура и такой-то зал. Основные черты «Всего будущего мира» можно прописать без труда: они не скрыты, они очевидны и бросаются в глаза.

Во-первых, это уже упомянутая драматургичность. Выставка предлагает четкий маршрут, последовательность залов не случайна, все тщательно выстроено, сюжет при всей своей сложности и наличии ответвляющихся «боковых ходов» достаточно очевиден. Пространство и Центрального павильона (он вообще размечен стрелочками, куда в какой последовательности идти), и Арсенала представляют собою нарратив, изложенный в убедительной последовательности. Это та песня, из которой слова не выкинешь, и одно на место другого не переставишь. Есть начало, есть конец, есть действие, которое разворачивается между ними, предыдущий зал обуславливает содержание следующего. Такая связность, кстати, — редкая находка на мегавыставках вроде биеннале: слишком часто кураторы отделываются расплывчатым заголовком «обо всем сразу», а многие работы на выставке можно убрать или заменить другими без всякого ущерба. У Энвезора такого нет, он лично — и это заметно — ответственен за каждого экспонента и за то место, которое ему дано в структуре выставки.

Во-вторых, фактурность. Выставка зрелищна и тактильна. На ней мало отрешенных от мира концептуальных работ. Большинство мало того что имеют четкую привязку к месту, времени и социальной ситуации, в которой были созданы и/или которую описывают, но и зарываются по уши в конкретику, вещественность, цвет, свет и еще какие-нибудь дневниковые записи или народное письмо. Персональность и социальность прямо-таки соревнуются с материальностью, с осязаемыми текстурами — от рукодельных тканей или коллажей до найденных фактур мусора или отходов производства. Любая «отрешенность» на выставке Энвезора — это погружение в персональный мир художника или его героев (как, например, у Кристиана Болтански с его видео со звенящими на ветру колокольчиками), но не в надмирные философские высоты формальной логики, выдающие, как в классическом концептуализме, голую и холодную структуру человеческого мышления, не привязанную ни к каким конкретным обстоятельствам времени и места. Отчасти из-за этого выставка нуждается в столь долгом и внимательном просмотре: каждый экспонат настолько конкретен в своей привязке к месту и времени, требует настолько усиленного погружения в обстоятельства своего создания и такой интенсивной работы по осознанию этих обстоятельств в связи с общим ощущением нашей жизни, что проделать всю эту работу за один раз просто не хватает времени. И за два раза толком тоже.

В-третьих, «Будущее» требует от зрителя фактически невозможного: комбинации (осознанной комбинации) множества точек зрения, обусловленных прежде всего множественностью представленных здесь цивилизационных позиций и контекстов. Оргкомитет Венецианской биеннале наверняка рассчитывал на что-то подобное, приглашая куратором Окуи Энвезора, родившегося в Нигерии и в силу этого автоматически несущего на себе «бремя черного человека». Энвезор действительно представил (как от него и ожидали) много художников африканского происхождения, но дело не только в этом: претензия представить «всё будущее мира» неизбежно влечет за собой необходимость представлять неанглосаксонский мир во всем его многообразии, и даже не столько Африку, сколько прежде всего Азию от Ближнего Востока до Китая, и требовать от зрителя одновременно понимания тамошних реалий (что для большинства зрителей современного искусства, приезжающих в Венецию, сложно) и сознательной критики в отношении них (что вообще практически нереально). Претензии, предъявляемые англосаксонскому миру миром по отношению к нему внешним, — одна из главных составляющих выставки.

Увертюра

Центральный павильон, расположившийся в Джардини, всегда играет для основного проекта биеннале какую-то не вполне понятную роль: все же главное действие разворачивается в Арсенале, а здесь что-то странное, не пойми к чему. В 2005 году, когда у биеннале было одновременно два куратора — Мария де Корраль и Роза Мартинес, — они даже поделили территорию: одна делала свой проект в павильоне в Джардини, другая — в Арсенале, проекты не были связаны между собой, и это казалось гораздо более комфортным решением, чем попытки объединить две площадки и два проекта. Энвезор же разделил площадки идеологически: павильон в Джардини гораздо более прямолинейно политизирован, чем выставка в Арсенале. Именно в Джардини расположилась Арена (площадка в центре павильона, устроенная так, что при осмотре других залов неизбежно приходится проходить через нее), где проходят дискуссии и где на протяжении всей биеннале будут бесконечно читать, и читать, и читать вслух весь многотомный «Капитал» Маркса от первой строчки до последней, как главную драму нашей эпохи.

Здесь же, в Центральном павильоне, создана наиболее соответствующая стандартам социально-критического левого искусства экспозиция: очень много работ, в первую очередь видео, фокусирующихся на темах труда и его ценности и оценки в современном обществе, эксплуатации и угнетения. Фату Канде Сенгор в видео Giving Birth («Даруя рождение») рассказывает историю африканской женщины-скульптора, делающей востребованные на Западе этнические статуи, но совершенно неизвестной на родине.

Рикрит Тиравания перерисовывает изображения с фотографий демонстраций протеста по всему миру, от Таиланда до Мексики. В соседнем боксе громко звучит российский гимн — это Руно Лагомарсино снимает, как латиноамериканские рабочие изготовляют детали для гигантской статуи Колумба авторства Зураба Церетели, прототипом которой послужил установленный на Москве-реке монумент Петру I. Повестку, достойную передовиц левых фанзинов, уравновешивает классическое «Мертвое дерево» Роберта Смитсона 1969 года: настоящий лежащий мертвый ствол с вывороченными корнями, окаменевший остаток революции 1968-го, свидетельство и приговор ей.

Прелюдия: Брюс Науман и Адель Абдессемед

Входной зал Арсенале — большой и на этот раз темный, потому что по стенам выставлены неоны Брюса Наумана. Выведенные неоновыми трубками слова переливаются из LIFE в DEATH, из LOVE в HATE, и на черном фоне все это создает напряжение. Которое еще усиливается от центральной работы в зале: Адель Абдессемед, французский художник алжирского происхождения, выставил на входе «Нимфеи»: в пол, острие к острию, воткнуты «кустами» ножи и сабли. Это вам не мертвое дерево 1969-го, это пробивающиеся жизнеспособные и цветущие ростки насилия, сигналы не освободительного прогресса, а растущей опасности мира, в особенности внеевропейского мира. Вход в одно из заявленных в теме биеннале «будущих» как в опасность открывает путешествие по выставке. Таких больших залов-перебивок на выставке будет еще три: Энвезор четко структурирует свой опус.

Первый акт: музыка, насилие и этника

В работах умершего год назад Терри Адкинса, чьи работы продолжают выставку после темного зала с Науманом и Абдессемедом, еще сильнее педалируется музыкальная тема: сам чернокожий художник был, помимо художеств, саксофонистом, и его скульптуры все крутятся вокруг музыкальных инструментов: по краям зала зрителя встречают трубы, флейты, а в центре стоит многометровая, под потолок, пирамида из поставленных друг на друга барабанов. Музыкальные инструменты, — но акцент, вопреки почти симфонической разыгранности сюжета, делается не на «музыкальные», а на «инструменты». Далее нам будут предъявлены именно инструменты, и большей частью — инструменты насилия. Музыкальность никуда не денется: она сложится в музыку, в песнь насилия.

Latent Combustion Моники Бонвичини — хорошо темперированная ритмичная развеска собранных в связки бензопил в черном дегте: «букеты» из бензопил, с которых еще капает вязкая черная смола, застывают в воздухе, как аккорды на нотном стане. Sinister Project Абу Бакара Мансарая проходит как основная басовая линия через всю экспозицию — рисунками с изображением оружия. И, наконец, Cannon Semovente («Самоходная пушка») Пино Паскали — скульптура 1965 года, представляющая настоящую пушку, воинственно направленную стволом в сторону барабанов Адкинса, — замыкает зал и выступает финальным ударом литавр в симфонии, которая если и начиналась с чего-то содержательного, то заканчивается прямолинейной и бессмысленной войной.

Интерлюдия: Катарина Гроссе

Большой зал весь заполнен разноцветной тканью и столь же разноцветной землей. Эта инсталляция Катарины Гроссе Untitled Trumpet («Труба без названия») служит буферной зоной между разделами выставки. До Энвезора, кажется, никто из венецианских кураторов так четко не разделял смысловые зоны своих проектов. Свисающие с потолка драпировки Гроссе, наваленные снизу кучи грунта, все выкрашенное акрилом в радужные цвета и формирующее поэтому единый цветной пейзаж, — уже в силу своей абстрактности — этакий душ, маркирующий переход в другую зону. У нее здесь, конечно, и отказ от рефлексии в пользу чистого восприятия и растворения в цвете, и исследование пространства, которое вдруг становится из последовательности высказываний некоей пещерой чудес, — но на данной выставке главное, что это отказ от насилия. В радужных потоках Гроссе есть много разных смыслов, есть исследование цвета, света, формы, абстракции, но вот насилия нет. Ее зал — это стерильный шлюз перед переходом к следующему акту.

Второй акт: конфликты

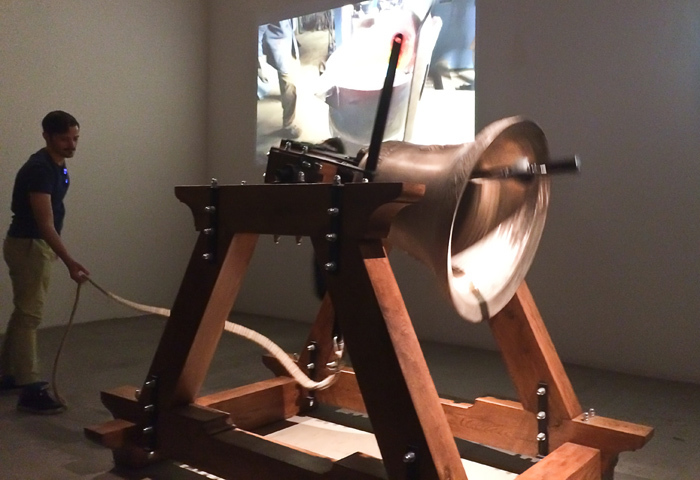

Тистер Гейтс приволок в выставочный зал части разрушенного собора — кусок кровли, крытой серой сланцевой черепицей, обломки колонн и колокола, — и видео, в котором он с друзьями бродит по развалинам собора и пытается превратить запустение в симфонию. Эхо в руинах, грохот от упавшей балки или поваленной рассохшейся двери, шорох шагов складываются в музыкальный ряд, который начинает звучать сам по себе. Напротив Хива К с видео The Bell («Колокол») тоже старается влиться в партитуру: в его видео иракские ремесленники собирают неразорвавшиеся снаряды и осколки («О, вот этот — американский, 1990-х, этот итальянский, а этот от русской ракеты») и переплавляют их в металл, а из металла отливают колокол, и этот колокол представлен перед видеоэкраном. Зрители могут в него даже позвонить, но язык колокола привязан чересчур плотно, чтобы извлечь звук, нужно приложить большую силу, и большую часть времени колокол раскачивается внемую. И у Гейтса, и у Хивы К вроде бы совершенно понятная символика — церковь, единение людей, трагедия, зовущая к единению, — но ровным счетом ничего не получается. На месте, где должно было наступить согласие, — сплошной конфликт.

О различии, о несводимости к общему знаменателю говорит и Лийса Робертс — британская художница, живущая в Хельсинки и Петербурге. В Петербурге она перефотографировала людей, позировавших в середине 1950-х для горельефов ленинградской станции метро «Нарвская», — врачей, колхозников, кораблестроителей, метростроевцев, текстильщиц, солдат, студентов, моряков, селекционеров, художников, скульпторов и архитекторов. Сейчас все герои схожи: морщинистые лица, ордена на груди. В текущем историческом моменте они — почитаемые свидетели прошлого, но не участники настоящего и тем более будущего, что придает им черты одновременно жалких и пугающих зомби, и фото тем более страшны, что для многих из зрителей это свои, родные прямо сейчас, в данный момент живые люди.

Найти же общее старается — и находит — Оскар Мурильо с проектом Frequencies («Повторяемость»). Мурильо объездил весь мир (точнее, он начал, а потом к проекту присоединились волонтеры со всего мира), приходил в самых разных странах в школы и раскладывал на партах серые холщовые тряпочки. Дети на них рисовали, а теперь эти тряпочки представлены в Арсенале. Так вот, дети и в США, и в Китае, и в Парагвае рисуют примерно одинаковое: солнышки, рожицы, логотипы футбольных команд и поп-групп, всякие сплетни насчет одноклассников. Этот базовый уровень — разумеется, не какая-то изначальная истина человеческого, а среднее арифметическое общества потребления — тот субстрат, на котором человечество можно объединить и помирить.

Интерлюдия: Крис Офили

Крис Офили выстроил часовенку. Вместо икон в ней его холсты. Четыре новых работы с пестрой мозаичной фактурой, как всегда у Офили, обращены к сюрреалистическим сюжетам, и в их стилистике экспрессионизм смешивается с этническим искусством (не зря же родившийся в Лондоне Офили живет и работает в Тринидаде). От конфликтов как таковых мы переходим к региональной проблематике, по преимуществу неевропейской.

Третий акт: труд, память, травма

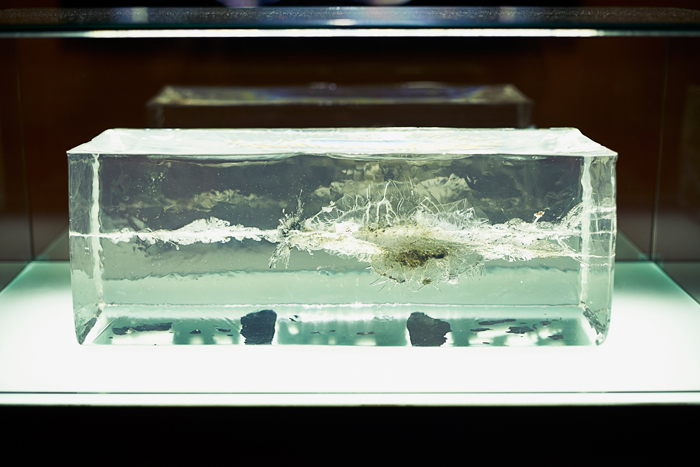

Самые зрелищные экспонаты здесь — объект и видео вьетнамской The Propeller Group: The AK-47 vs. The M-16. В брусок из прозрачной массы (она выглядит как стекло, но на самом деле это специальный гель, используемый для баллистической экспертизы пуль из разного оружия) выстрелили с двух сторон из «Калашникова» и из американской винтовки М-16. Пули прошли сквозь гель, оставив след, и это очень красиво, если можно назвать красивым то, что предназначено для убийства. На видео в замедленной съемке повторяется процесс прохождения пуль и освещается разными лучами брусок прозрачного геля, — это еще красивее. Пули у «Пропеллеров» в середине пути попадают друг в друга — так что это еще и декларация о мире.

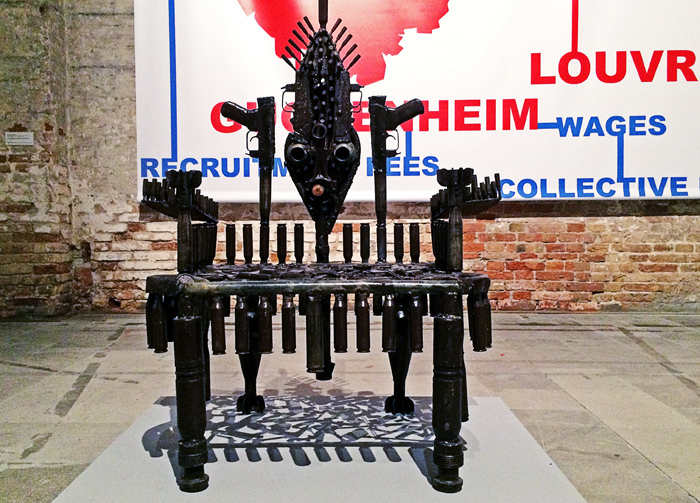

Из снарядов строит мирные вещи — стулья и диваны — Гонсало Мабунда: из осколков, из неразорвавшихся мин он сваривает изящную мебель, из-за ее изящества еще более пугающую. Вообще эта часть выставки направлена на то, чтобы зрителя проняло и он ужаснулся тем вещам, которые привык считать обыденными, — локальным конфликтам, которые неизбывны, но в которых гибнут же, черт возьми, люди, рабскому труду, а то и, чем черт не шутит, бренности бытия. О рабском труде здесь много: это и включающий видео, аудио и рисунки проект The Guilds and Union Film южноафриканца Йоахима Шёнфельдта, посвященный кустарному производству в Йоханнесбурге, и совместный фотопроект Кейт Калхоун и Чандры Маккормик, зафиксировавших жизнь узников исправительной колонии в Луизиане. Современные заключенные трудятся в тех же условиях, что и их предки — чернокожие рабы Нового Орлеана и Луизианы.

Но в контексте выставки они воспринимаются не только как социальная критика, но и как свидетельство экзистенциальной отчужденности: их уравновешивают грустные медитативные работы, такие, как тряпочные объекты Сони Гомес или видео Animitas Кристиана Болтански, где бесконечно и уныло звенят колокольчики на имитирующих ковыль тонких металлических стержнях, размещенных в чилийской пустыне и отмечающих расположение звезд на небе в момент рождения художника. И видео Regular Places («Обычные места») Николая Ридного, где на фоне советской площади с памятником Ленину повторяется без конца монолог человека, который поначалу кажется диссидентом, а ближе к концу — параноиком в бреду, — тоже о травме, неизбывной травме, которая глубже любой политики и любой социальности, которая проникает уже в самое ядро человеческого и разрушает его.

Интерлюдия: Георг Базелиц

Что может быть более буквальным выражением травмы, чем фирменный прием Базелица — перевернуть весь мир (то есть картину) вверх тормашками? Базелиц представлен восемью автопортретами. Вверх ногами, конечно. Но это и «привычная травма» (ну мы все знаем, чего ждать от Базелица, и он не обманывает наших ожиданий), и определенное успокоение. Ибо что лучше успокоит любителя искусства, чем возвращение в привычную среду, обращение к, можно сказать, классике.

Четвертый акт, финал: социальное и просто человеческое

Ближе к концу экспозиции становится больше «человеческого, слишком человеческого». XXI век, в отличие от Ницше, знает, что «слишком человеческого» не бывает. Если в начале здесь есть демонстративно социальные вещи, такие, как Arts, Crafts and Facts («Искусства, ремесла и факты») Майи Байевич, которая в гобеленах воспроизводит графики с показателями социального неравенства, или платьица Натальи Першиной-Якиманской (Глюкли), как бы вышедшие на политическую демонстрацию с антипутинскими лозунгами, то дальше мы возвращаемся к жизни, в которой трудовые и социальные проблемы — ее часть, неотъемлемая, но не определяющая. Покойный Крис Маркер в серии «Пассажиры» снимал пассажиров метро, — и хотя мы четко ловим социальный статус каждого, поезд метро становится чистым куском времени, объединяющим их всех. Кутлуг Атаман делает «ковер-самолет», образующий своего рода портрет турецкого мецената-миллиардера Сакыпа Сабанджы, созданный из 9216 фотографий «на паспорт» простых людей. Мария Эйххорн предлагает всем желающим стать живописцами — нужно лишь записаться на определенное время, и в Арсенале вам будут предоставлены холст и краски. Рикрит Тиравания сушит ряды кирпичей с иероглифической надписью «Никогда не работайте» (отсылка к одному из лозунгов ситуационистов) — и готов (за добровольный благотворительный взнос) раздать по штучке каждому, да еще в подарочной упаковке.

Если в конце экспозиции выйти из Арсенале, вы увидите залитую солнцем гавань, кирпичные стены пятисотлетнего возраста, зеленую спокойную воду и плавающий по ней кораблик Вика Муниса, который должен привлекать внимание к проблемам нелегальной иммиграции в Италию из Северной Африки. Если же тем же путем через все залы Арсенале вернуться в Джардини, там по-прежнему будут читать Маркса.